佛教天台宗祖庭考古:浙江天台山佛教崖刻

2016-09-10项超英

文 图/项超英

佛教天台宗祖庭考古:浙江天台山佛教崖刻

文 图/项超英

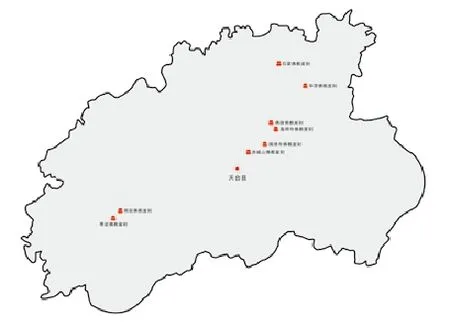

天台山位于浙江台州,因“山有八重,四面如一”,“顶对三辰,或曰当牛女之分,上应台宿,故名天台”。天台山风景秀丽,山岳神秀,又是佛教名山,享有“佛宗教源”之美誉,历史上吸引了众多高僧大德和文人墨客前来,或求佛问法,或咏歌泼墨,留下了诸多遗迹,其中不乏佛教崖刻。根据笔者实地考察,并结合台州市第三次全国文物普查成果及相关文献,天台山有记载的佛教崖刻61处,它们分布在国清寺、高明寺、佛陇、石梁、赤城山、寒岩和明岩、华顶等地,时代涵盖陈隋、唐、宋、明、清、民国及当代,崖刻少者单字,多者近三十字,篆书、隶书、楷书、草书、行书、行楷于崖壁上挥洒自如。

天台山佛教崖刻分布

天台山佛教崖刻与天台宗

天台宗是我国佛教的第一个宗派,它由生活在南朝陈至隋的智顗创立,经唐朝灌顶、湛然进一步发展形成繁荣局面;晚唐会昌年间(841~846年),武宗禁佛,受到沉重打击;北宋初建隆年间(960~963年)吴越王钱弘俶命天台宗十五祖义寂重建,得以复兴。天台山多方崖刻,直接或间接反映了这些历史。

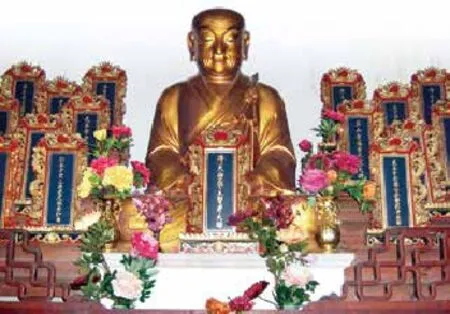

智者大师金像

“智者大师说法处”、“佛陇”、“教源”与天台宗的起源

“智者大师说法处”、“佛陇”和“教源”这三方崖刻位于佛陇上,它们合在一起述说了智者大师在佛陇建庵讲经说法,创立天台宗,佛陇也因此成为天台宗源头的历史。

“智者大师说法处”在历史上有过两次镌刻。第一次是在明代,《台州府志·金石考》载:“智者大师说法处七字摩崖:右摩崖七字,高三尺五寸,广一尺八寸,前行四字,后行三字,字径七寸,在天台山大慈寺前石壁”,现已不可考;第二次是1956年为徐生翁镌刻,隶书,横排,字径约50(横)×50(竖)厘米,落款“徐生翁题,通怀刻石,丙申九月,西蜀海灯捐刻”。两次镌刻虽相隔了五百多年,但它们都表达了对智者大师弘法精神的无上敬意。天台佛教几经衰落,但是在他们心里,相信它定能薪火相传,佛照万里。智者大师即智顗(538~598年),俗名陈德安,出身南朝一显宦之家,自少亲近佛寺。梁亡,出家为僧。后投奔南岳慧思,常代师讲经,折服慧邈,赢得师门“说法人中最为第一”的美誉,为后来天台宗的创立奠定了扎实的思想基础。又结交南朝君臣,取得朝廷支持。陈太建七年(575年),入居天台山,建草庵讲经说法。太建九年(577年),陈宣帝诏令“割始丰(今天台)县调以充众费”。他住山讲经九年,僧徒日增。隋开皇十年(590年),文帝下诏向他问候,愿他“以同朕心”。晋王杨广迎他为师,赐号“智者”,故有“智者大师”之称。晚年,智者大师想造大佛寺,杨广再请,离山北上,途中身死新昌大佛寺,后迁葬于天台北山真觉寺智者塔院,建寺宿愿未能实现。但天台宗都以他为实际创始人,以佛陇为发源地。

“佛陇”二字楷书,横排,字径160(横)×200(竖)厘米,款“指堂”二字。《天台山方外志》载:“国清志南禅师,字明老,号指堂,会稽人,朱文公晦庵、韩尚书原吉皆与之游。文公有《与南老索寒山子诗》:‘启终国清寺,善书’。天台山、佛陇、万松径诸石刻皆其手迹。”佛陇是智者大师来天台山后的初修地,他在此创建了修禅寺、太平寺、真觉寺。岁月中,不知有多少僧人来到这里,听他讲经传教。后来还有韩国和日本的僧人前来听法,并将天台宗的教义传播到他们的国家。“佛陇”二字,工工整整,方方正正,每一笔都包涵着志南禅师对大师的崇敬之情。在“佛陇”的不远处,有“教源”二字,隶书,直排,无款,字径约58(横)×65(竖)厘米,《天台山方外志》载:“右二字‘教源’,八分,在修禅寺前,明邑贡元许光宇书,虽无题名,余尝见其镌石。”“佛陇”和“教源”组合在一起,那就是“佛陇是天台宗的发源地”之意,可见佛陇在天台宗的地位。

“佛陇”崖刻

“教源”崖刻

“结集”、“释签”与天台宗的发扬光大

智顗开创了天台宗,但将其发扬光大的却是灌顶和湛然。赤城山上崖刻“结集”和“释签”就反映了这段历史。“结集”和“释签”二方崖刻均为小篆,只是“结集”已不可寻觅,《台州府志·金石考》有载:“释签二字摩崖:右摩崖二字篆书,径六寸四分,在天台县赤城山,《天台山方外志》称:‘结集、释签俱小篆,在赤城岩,唐僧清观书。’案:近访得‘释签’二字于悟空洞,而‘结集’二字不可得,旁无款识,未知何以,知为清观书。黄氏《金石录》失访”。“释签”二字依然在赤城山洞中,竖排,字径约14(横)×25(竖)厘米,无款。灌顶(561~632年),人称“章安大师”,是智者大师弟子,国清寺第一任住持。他整理智者大师说法的内容“天台三大部”(《法华文句》、《法华玄义》、《摩柯止观》)和《天台五小部》(《观音玄义》、《观音义疏》、《金光明经义疏》、《金光明经文句》、《观经疏》),为天台宗主要典籍。南宋志磐在《佛祖统纪》中给予灌顶很高的评价,认为“微章安,吾恐智者之道,将绝闻于今日矣”。“结集”指的是大师弟子们在大师圆寂后聚集在一起回忆大师讲法内容然后汇编成书的活动。智者大师圆寂后,灌顶一人就完成了结集的工作。“结集”崖刻是对灌顶的高度赞扬。之后,湛然大师(711~782年)为智者大师的“天台三大部”作注,并加以阐发,让更多的人容易理解和接受。

“释签”崖刻

“大中国清之寺”崖刻

“大中国清之寺”与天台宗的兴衰

“大中国清之寺”镌刻于国清寺寺后的岩壁上,字分两行,直排,楷书,字径约31(横)×31(竖)厘米,为唐柳公权所书,字体颇得柳体之妙,挺劲有力。国清寺是中国佛教天台宗的总道场,天台山名气之大就与其有关。它修建于隋开皇十八年(598年),当时晋王杨广派遣司马王弘,按智顗生前愿望和亲手描绘的蓝图,在离天台县城三公里半处、风光秀丽的北山山麓兴修。隋大业元年(605年),又因天台山僧众之请,以“寺落成,国即清”之意,赐名曰“国清寺”。至今,国清寺已有1400多年的历史。但这期间并不一帆风顺,而是经过数次摧毁与重建。“大中国清之寺”这六字反映了它遭受第一次劫难后重建的历史。据《台州金石录》载:“国清寺额,柳公权书,大中七年八月八日,僧澄观乞额状及柳公权批答。见诸道石刻录。瑞案:《舆地碑目》作国清寺记,柳公权书额。舟瑶案:《金石略》作国清寺题。《方外志》:大中五年重建国清寺,散骑常侍柳公权书‘大中国清之寺’六字、‘天台佛’三字批答,僧清观状尾言:天台佛者,盖指大师也。”天台陈甲林在《天台山金石志》中称:“大中国清之寺,右六字在国清寺后岗,字各大一尺五寸,旁署‘柳公权’书。案:此系后人摹刻,未知在何时。” 国清寺在唐会昌五年(845年)被废,大中五年(851年)重建,当时住持为清观法师。重建时,柳公权题写楷书匾额,后来不知何时又被毁,所幸的是后人将柳公权题写的这六字刻于国清寺寺后的岩壁上才得以保存下来。

高明寺

天台山佛教崖刻与天台宗佛教文化

“圆通”与佛教的圆通智慧

“圆通”二字崖刻,在高明寺幽溪圆通洞旁的山岩上。草书,横排,字径约70(横)×70(竖)厘米,上款“康熙己亥孟夏”,下款“蓬莱迟维培书”。虽出自迟维培手笔,但却有佛教文化的意蕴。圆通是佛家参语的一种境界,也是中国佛教诸宗共同尊尚的精神,圆融为周遍一切、融通无碍之义,被用作解决教义歧异及处理佛教内外各种关系的原则,有包容一切、化解矛盾、协调关系等意蕴。佛教作为外来文化,它要在儒家思想占主流的中国古代社会生存,需要一种圆融思想,最后在相互的融合过程中,产生了中国化的佛教派别。天台宗是我国佛教的第一个派别,不仅在中国扎根发展,更是走出国门,走向世界,这也和它的圆融变通精神有关。当年迟维培写下这两个大字,是对天台宗这种精神的敬仰。今天,当我们再次读起,无不肃然起敬。“念持”与佛教的心性哲学

图① “圆通”崖刻图② “念持”崖刻图③ “一心念佛,即是菩提”崖刻图④ 寒山子诗崖刻图⑤ “看云”崖刻图⑥ “幽溪”崖刻

高明寺前幽溪旁的一块山岩上,镌有“念持”二字,高50厘米,宽142厘米,为平列,字体端正,署名“袁子羽”。袁子羽为清邑人,与天台文人褚传诰为好友,有《子羽随笔》留世。他是否信佛我们不得而知,但是“念持”二字敦厚内敛,很有出家人的明净透彻。念持以为念经持咒,是僧人的修持方法,也是俗家修持的方法。按照佛教学说,人生的幸福不在于物质财富的丰富,而在于心灵的自由和解脱。智顗的佛学思想有“心即大乘,心即佛性”(《摩诃止观》卷三下)、“心具一切佛法,贪嗔痴亦即是菩提”(《摩诃止观》卷三下)等。湛然评述天台宗的教义体系是“观心为经,诸法为纬”(《止观义例》卷上),可见“观心”所占的重要位置。而在观心理论中,“一念三千”最为重要。湛然说:“正明观法,并以‘三千’而为指南,乃是终穷究竟极说。”“念持”左边山岩上的崖刻“南无阿弥陀佛”、高明寺圆通洞旁的崖刻“一心念佛,即是菩提”、幽溪山岩上的崖刻“念佛一声,福増无量,礼佛一拜,罪灭何沙”等,也都显示了天台宗的心性哲学,这也是天台宗得以广泛传播的一个重要原因。

“佛”与佛教的大乘情怀

大乘佛教以“普度众生”为其修行的愿望和目标,具有一种无私博爱的精神境界。我国佛教一般都是北传佛教,以大乘为主,天台宗也不例外。高明寺幽溪山岩上的超大崖刻“佛”字正体现了这样的情怀。“佛”,楷书,字径约700(横)×700(竖)厘米,落款为“石梁比丘兴慈书,清光绪戊申,释子彦慧募刊”。所谓字如其人,此崖刻之大,为天台山崖刻之最,也反映了书写者的博大胸怀。“石梁比丘兴慈”即为兴慈法师,清末僧人,俗姓陈,名悟云,久居石梁下方广寺,自号瞻风子、石梁比丘、瀑布比丘,清末民国在浙江、上海一带弘化天台宗兼净土宗,以“道德第一”成为佛教界领袖。27岁开讲《金刚经》、《法华经》,震惊四座。34岁在高明寺开坛传戒,37岁赴沪传播天台宗教义,使天台宗在上海兴起。民国二十九年(1940),在上海法租界茄勒路(今吉安路271号)建立法藏寺,并任住持。抗战期间,任上海佛教同仁会会长,坚持筹款救济逃到上海的难民,长达五年之久。他注重培养佛学人才,支持贫民教育。1946年在法藏寺内开设慈光补习学校,为贫苦市民子弟进行初中教育。他创办兴慈中学聘请屈映光等为校董,让贫困子弟免费就读。还开设慈光施诊所,为民施诊给药。他一生淡泊,以济世利民为怀,以爱国爱和平为职志,弘法四十余年,皈依弟子数十万之众。现在,当我们再目睹这个“佛”字时,无不为他无私博大的大乘情怀而赞叹。

天台山国清寺古塔

天台山佛教崖刻与山水文化

佛教进入山水以后,赋予了山水丰富的宗教哲理,从而使山水文化意蕴显得更加深刻和丰厚。佛教最喜山水意象,有江、月、云、水等,因为它们“似有而无”且“变化无常”的性质很能表达禅意。高明寺幽溪旁有“看云”、“看看云”、“片云”、“栈云”等多处与云有关的崖刻。也许是因为云朵洁白无瑕、悠然自得、虚无缥缈、变幻无常,最能寄托出世情怀。据说明朝有位叫传灯的法师,他喜欢看云,看云听瀑是他修炼悟道的方式,期间完成了佛学著作《楞严玄义》和《圆通疏》,撰写了方志《天台山方外志》和《幽溪别志》,并留下了“看云”二字。横排,字径约85(横)×120(竖)厘米,隶书,沉稳苍劲,每一横又飘逸灵动,构成了老僧在此享受美景的画面。与“看云”相对的山岩上,有明杨师孔镌刻的“看看云”三字,很有禅意。

佛教在它的发源地印度就有了在山林石窟坐禅苦修的传统。僧人在僻静幽雅的山林中建石窟,习静修道,即求心灵宁静,达到涅槃境界。佛教传入我国后,也自然与山林结合。在阐述佛理时常常以自然现象如水、月、风、云等做比喻,因此,山林也成了他们悟道的一种工具。天台山又多奇山异石,自然成为僧人们的修炼的理想场所。这里曾出现了多位著名僧人,有智者大师、灌顶大师、湛然大师、寒山、拾得等。他们开创发展天台宗文化,有的更是留下崖刻或是诗文。

根据记载,智者大师在天台山曾留下两处崖刻,即“幽溪”和“普贤境界”,只是后者已无处寻觅,因此“幽溪”二字更显珍贵。“幽溪”二字楷书,竖排,字径约31(横)×35(竖)厘米,“幽溪”不仅是对这条溪流的赞美,更可能是智者大师希望他创建的天台宗教义,能如同幽溪那样深远绵长。事实上,他做到了。现在天台宗已传至日本、韩国、朝鲜,甚至是大洋彼岸,可谓宗法远播,法乳千秋。

“天台三圣”、“国清三隐”寒山、拾得、丰干留下《寒山子诗集》。僧人们的遗迹及他们对天台山的讴歌赞美,也吸引了很多文人达士前来或是游玩或是瞻仰,并留下崖刻。如在国清寺寺后岩壁上,留有黄庭坚的“重岩我卜居,鸟道绝人迹。庭际何所有,白云抱幽石”、米芾的“秀岩”、朱熹的“枕石”等,都是珍品。

石梁山上、华顶寺旁也是人来人往,络绎不绝,石梁山上留有传为米芾所书的“第一奇观”、刘璈的“前度又来”、康有为的“石梁飞瀑”等;华顶寺旁留有“隋智者大师拜经台”石碑和“甚尊”等。以上这些无疑丰厚了天台山的山水文化。

天台山是一座神奇的山,它以华顶为中心,四周群山像一片片花瓣,围绕在华顶四周。因此,天台山老远看去,像一朵盛开的莲花。天台宗也如同这朵莲花,千百年来,盛开不断。天台山佛教崖刻林林总总,蔚为大观,从中可以窥见天台山佛教文化的发展轨迹,是不可多得的第一手资料,具有弥足珍贵的价值。但崖刻常年裸露在外,日晒雨淋,容易风化,相关政府部门和机构需加大保护力度。

(作者为台州市博物馆馆员)