中原文明考古探源:河南新密李家沟遗址和它之前的事

2016-09-10王幼平郝红星

文 图/王幼平 郝红星

中原文明考古探源:河南新密李家沟遗址和它之前的事

文 图/王幼平 郝红星

中原文明哪里来?向1万年前探源

中华文明肇始于太平洋西岸的黄河、长江之间,一如大洋的烟波浩淼,陆生为主的中华文明同样波光粼粼,别具风采。这一别具,体现在两个方面:第一,泱泱中华,源远流长,云蒸霞蔚,近或万年;第二,进入历史阶段以来,以华夏族为主体的中华民族创造了高度发达的文明,这一文明五千年来从未中断,成为世界的唯一体例。

过去有人认为中华文明的发生方式是中心开花,波及周围,中心在黄河中游。这种观点被越来越多的考古发现否定,新的发现反证中华文明的诞生是遍地开花,汇总一处。著名考古学家苏秉琦先生认为中国有“上万年的文明启步”,把中华文明分为六个区域:一、陕豫晋邻黄地区,二、山东以及邻省一部分地区,三、湖北和邻近地区,四、长江中下游地区,五、以鄱阳湖至珠江三角洲为中轴的南方地区,六、以长城地带为中心的北方地区。经过数代考古学家的不懈努力,这六个地区都发现了自成体系的文化发展序列。例如长江下游、内蒙东部与辽西、河套地区,玉器制造业尤为发达;又如湖南澧县彭头山、江西万年仙人洞、桂林甑皮岩等,陶器发明极早;但是,作为稍后文明的主舞台ü ü中原地区,却没有自己的领头文化,从已建立的裴李岗、仰韶、龙山文化谱系往前追,杳无音讯,裴李岗文化真是无源之水吗?

自1978年新郑裴李岗遗址第一次发掘简报发表并确认它的年代距今8000年以来,30多年过去了,裴李岗文化研究除了舞阳贾湖遗址的发掘与研究算是高潮,再无新的突破,这健康而茁壮的裴李岗文化是从哪里来的呢?

2010年,经北京大学考古文博学院与郑州市文物考古研究院的共同努力,在新密岳村镇发现了李家沟遗址,出土了相当数量的陶器。根据加速器质谱14C测年,李家沟陶器使用年代在距今10000~8600年间。看来,比李家沟再早一点稍显稚嫩的陶器最终也能找到,早晚而已。

2012年,北京大学考古文博学院与郑州市文物考古研究院联合发掘了位于郑州西南郊樱桃沟的老奶奶庙旧石器遗址,四五万年前的郑州人在此有数十处用火遗迹,数千块石器遗留。当然,他们没能造出陶器,哪怕是最原始的。但就是这样的发现,有谁敢轻易否定中原地区作为最早制陶区出现在世人面前的可能性呢!

新石器,旧石器 转型中的巨大变革

自1921年发现仰韶文化以来,学术界对它的研究已近百年,发现了黄河流域仰韶文化的各个地方类型,也就是那个时代不同区域的不同族群。稍后发现的裴李岗文化的研究也达30多年,并分出裴李岗、贾湖、瓦窑嘴等类型,文化面貌相对于仰韶文化来说,要简约得多。对新石器时代早期李家沟遗址的认识只有短短的五年,客观地讲,还属于相逢一笑,谈不上深入研究。

上述三种文化,均为新石器文化,它们所处的那个时代,统称新石器时代。这个时代也不短,约从一万年前开始,四千年前结束。与旧石器时代相同,新石器时代人类使用的主要生产工具仍是石器,但经过磨制,使用陶器是其一大进步,这时人类能够种植粮食,饲养动物,过上了比较稳定的定居生活。

新石器时代两大特征:一是磨制石器,二是使用陶器。通过磨制,将旧石器蕴含的巨大潜能释放出来了,从此生产力装上了翅膀;使用陶器,人类得以更有效地摄取营养,身体犹如装上了翅膀。有了这两只翅膀,人类开始高翔。

所谓旧石器,并非指石器陈旧,自从人类学会制造石器,做出的每一件石器都是新的,即便是从地上捡起一片自然崩落的石片,对人类来说,也是一件具有崭新意义的石器。旧石器通常是指没有通体磨光、各种打击方法产生的疤痕仍保留的石器。欧洲的阿舍利手斧精致到摄人心魄的程度,但旧石器释放的生产力远不如新石器,从这点来看,它是旧的。

旧石器时代从200多万年前开始,到1万年前结束。在这个时代的末端,有那么一丁点时间使用细石器,说明此时人类的渔猎水平有了较大提高。这200万年的漫漫长路,一如冥界天梯,人类在黑暗中踽踽独行,头顶偶有星光闪过,跨入细石器门槛,曦光才透射出人类不屈的背影。

自从人类诞生以来,数百万种动物灭绝了,人类凭借手中的一丁点儿石器成功地存活下来。这个成功,并非百分百,著名的尼安德特人,会制造石器,会使用火,由于不思进取,数万年间工具没有改进,在已经望见黎明之光时集体倒下。而另一群智人,克服了盲目与冲动,群策群力,将自己带到了幸福的花园,有巢氏、燧人氏、神农氏即是他们中间的杰出代表。

陶器是新石器时代文化发展过程中最显著的标志之一,它的出现,并不表示人类已经慨而慷地步入新石器时代,现有证据表明江西万年仙人洞和吊桶环的居民是世界上最早制作陶器的人。除了仙人洞遗址和吊桶环遗址,我国境内比较有名的新石器时代早期遗址有:一、陕西大荔沙苑遗址,未见陶器,石器以细石器和石片石器为主。二、山西怀仁鹅毛口石器制造场,华北地区最大的石器制造场。三、河北徐水南庄头遗址,遗址中新石器时代几大要素一样不少,石器有石磨盘、石磨棒,陶器五十多片,胎质疏松,饲养猪、狗。年代距今10500~9700年(未经树轮校正)。四、湖南道县玉蟾岩遗址,发现了陶制器皿和世界上最早的人工栽培水稻,玉蟾岩人能将螺丝尾端去掉,说明他们是吃螺丝老手。年代距今1万年。

新密李家沟遗址与徐水南庄头遗址有较多的相似性,两者都见到石磨盘与陶器,表明它们在生产力方面有着高度的一致性,不过李家沟的夹砂硬红陶比南庄头的夹砂灰陶硬实很多,似乎又表明前者的制陶技术高于后者。由于李家沟遗址目前发掘面积有限,两遗址难以进行深入对比。

图① 尼安德特人生活场景复原图② 尼安德特人骨架及复原后样貌

核心地带之核心遗址如何来?向考古发现者致敬

中原地区处在中国第一阶梯的西部,无论从地理因素还是从人文因素来讲,这里都是探讨中华文明起源的核心地带。然而,由于旧石器田野考古长期匮乏,这一地区旧石器时代晚期文化和已发现的新石器时代裴李岗文化之间,存在明显缺环,这一缺环严重制约着考古学界对于该地区旧、新石器时代过渡与农业起源等问题的探讨。

为了寻找上述缺环,2009年秋至2010年春,北京大学考古文博学院与郑州市文物考古研究院合作发掘了新密市李家沟遗址,发现距今10500~8600年间连续的文化堆积:在堆积下部发现属于旧石器时代末期典型的细石器文化层与刃部磨光的石锛、陶片共存现象;中部则发现以压印纹夹砂陶与石磨盘等为代表的新石器时代早期文化;最上部是典型的裴李岗文化遗存。这一新发现清晰展示出中原地区从旧石器时代之末向新石器时代之初无缝发展的历史进程,是认识该地区及我国旧、新石器时代过渡的重要节点之一。

李家沟遗址具体位置在岳村镇李家沟村西、溱水支流椿板河东岸二级阶地上。该处是东起郑州,西迄登封,北自嵩山,南至箕山、始祖山一线狭长低山丘陵区的一隅,我们是如何在这广袤的区域内发现这个玑珠般的遗址的呢?这不得不从郑州市文物考古研究院的一项重大决定说起。

发掘现场

李家沟遗址全景

河南新石器时代文化序列:李家沟遗址(距今10500~8600年)、裴李岗文化(距今8200~7500年)、仰韶文化(距今约7000~5000年)、庙底沟二期文化(距今4900~4600年)、河南龙山文化(距今约4600~4000年)

2004年冬,郑州市文物考古研究所(院)憾于郑州地区旧石器遗址廖若晨星,以及长期以来从未进行过旧石器专项田野调查,决定在郑州西部低山丘陵区即登封、新密、新郑、荥阳和郑州市的二七区开展一次范围广、时间长、程度深的旧石器专题调查。由于旧石器遗址的特殊性,这次调查主要沿域内河流、沟谷、断崖进行,人员主要有参与泥河湾盆地旧石器点调查的阳原县文管所技工和考古所个别技工组成,带队的是汪松枝先生,他们的辛勤工作一直持续到2006年5月,换来总共300多处旧石器地点的发现。在这里不能不提到阳原县文管所的王文全同志,身患绝症,坚持调查,累倒了才返回老家,不足一月去世,享年63岁。我们应该记住他的名字,并脱帽致敬。

在这300多处旧石器地点中,有些地点剖面上石质遗物比较丰富,远看像土墙上楔着密密麻麻的石钉子,有些则比较寒酸,走至近前也难得一见石器。这些只是表面现象,内部则有另一番天地。

2009年4月,我(此处指王幼平,下同)接受时任郑州市文物考古研究院院长的张松林先生邀请,对这次专项田野调查中剖面遗物比较丰富的旧石器地点进行了考察,分别是郑州二七区的胡家脑、老奶奶庙、田河等,新郑的赵庄、潩水寨、黄帝口、人和寨、东山水寨沟等,新密的苇园、莪沟等,登封的西施、东施等。考察结束,我对此次所做的工作赞不绝口,认为这些旧石器地点有能力担当建立起中原地区史前文化序列的重任,并打算尽快对这些地点进行一次正式的科学考察。

两个月眨眼间就过去了。6月中旬,我带着三位学生和设备,对以上诸点进行必要的二次审验、测量、绘图、照相、光释光测年取样等工作。这时的气温,像欲燃未燃的炭屑,明显有灼人的感觉,我们不予理会,按部就班地进行着细致的工作,不久转战到新密岳村镇。

6月22日,我们一行人前往苇园东旧石器地点调查。这是一个石器容量很大的地点,不巧通往那里的乡间公路正在拓修,我们只好抄小路七拐八拐朝着苇园大概的方向进发。快到苇园时,负责带路的汪松枝忽然动情地建议到北边的李家沟看看,说村西椿板河的断崖上有不少遗物,值得一观,上次这个点漏看了。就这样,我们舍近求远,直奔李家沟。

这个点是汪松枝带人五年前发现的,时间久远,景观难辨。就在大家一筹莫展时,忽然一条东西小路横在面前,这条小路的东端是李家沟,西端是河西顶。汪松枝指着小路劈开的剖面说:“就是这里了。”

五年前此处的剖面上采集到不少石制品,可现在一件也找不见了。我们耐心观察,很快大家发现地表躺着一件石制品、两件20厘米见方的红砂岩石块,它们应该是从地层内脱落下来的。我心里有谱了,对汪松枝说:“这两块石块是人工搬运过来的,这个遗址应该是旧石器时代晚期遗存,其价值可能超乎寻常,我们应该先发掘这个遗址。”

随后,宝文博老师在剖面上取了几个光释光测年样品,我们结束当天的工作,打道回府,苇园不去了。

新石器时代早期文化遗迹(北区)

一个剖面,两个世界 考古人打开李家沟遗址这部惊人“巨著”

7月,经过与郑州市文物考古研究院协商,李家沟遗址作为“郑州地区晚更新世古人类活动与文化发展”课题的首个项目,由北京大学考古文博学院上报国家文物局并获批准,田野发掘进入“动车轨道”。

8月22日,我带着六位学生欣然地重返郑州。布方的地点在通往李家沟的那条小路南北两侧,路北称为北区,路南称南区。下午,北区发掘开始,发掘面积14平方米。由于旧石器遗址发掘的特殊性,发掘用的民工不多,六位学生负责紧盯民工的铁锨,不放过任何一件可疑的物品和现象。上层的发掘进度较快,主要原因是这里被扰动过,厚1米左右,里边夹有少量时代较早的黑陶。接下来的发掘就没什么观赏性了,每次只许下清5厘米,对每件遗物进行编号、绘图、照相、记录等,速度慢如蜗牛。为什么要这样发掘呢?

旧石器时代的文化层和新石器时代的文化层完全没有可比性。新石器时代的文化层是在已生成的土层上进行人类活动,地层被扰动、叠加,地层中含有人类的活动痕迹或遗物,换句话说,这样的文化层就是广义的垃圾层。旧石器时代的文化层中,也有人类的活动,但活动层次很低,遗物简单且少,期间,从西北方向吹来的黄砂土一幕幕降落下来,人类就是在这样的黄雨中艰难地存活下来。这种风积黄土最厚达3米,搞新石器时代考古的人,一见到这种地层就不再下挖了,认为到了死土层,其实,下边还埋着古人的遗迹呢。

为了搞清一段时间内古人的活动情况,5厘米是个合适的厚度,当然不排除5厘米涵盖不住人类遗迹的情况。

清理到距地表3米多时,地层中骤然出现许多陶片和动物骨骼,个别骨骼还被火灼烧。这个迹象太重要了,说明有人在这里活动过。陶片周围又清出许多石块,意义更趋明显,我们称这块区域为石块集聚区。

遗址北区剖面

石制品

动物牙齿及骨制品(北区)

陶片(北区)

马兰黄土覆于离石黄土之上,形成于晚更新世,距今12.6万~1万年,风积而成。马兰黄土较离石黄土疏松,颗粒较均匀,以粉砂为主,垂直节理发育。黄河沿岸的马兰黄土厚2~200米,李家沟一带马兰黄土厚5~10米。

9月21日,北区地层清理到马兰土层,再往下挖地层内仍有文化遗物,但已超出本次探索范围。

9月22日,开始发掘南区,发掘面积16平方米。上部1米余的地层为扰土,以下即是文化层,出土物基本同北区。发掘到下部地层时,发现有船状细石核、细石叶、端刮器及复合型工具等,还有一些人工搬运过来的石块、动物化石等。这些东西是典型的旧石器晚期遗物,叠压在陶片文化层之下。

细石器文化层石制品平面分布(南区)

10月15日,南区也发掘到马兰黄土。

11月,送到北大考古实验室的南、北两区木炭样品测年数据出来了,南区细石器文化层的木炭样品距今10500~10300年,北区新石器时代文化层木炭样品距今10000~8600年。工地上所有人都欢呼雀跃,初步的发掘证实了我的判断,这是一种幸福,弃苇园取李家沟这一步是走对了。

2010年4~7月,我们又在北区扩方40平方米,南区扩方45平方米,目的是为了尽可能多地占有资料,从而为中原地区这难得一遇的晚更新世、全新世人类研究打开一扇大门。

现将南北两区的地层做一关联与对比。让我们按地层从上到下打开这本神秘的“巨著”:

北区的文化层厚约3米,从上向下共分7层:第①至③层为近代堆积;第④至⑥层为新石器时代早期堆积,发现数量较多的陶片、石制品与动物骨骼碎片;第⑦层是仅含打制石器的旧石器文化层。南区的地层亦可分为7层:第①层为扰土层;第②层为棕褐色的含碳酸钙胶结物层,含少量裴李岗文化陶片;第③层为灰白色的砂砾层,含零星陶片,按岩性相当于北区第④层;第④层为棕黄色砂质粘土,未见遗物;第⑤层上部为灰黑色砂质粘土,向下渐变为棕黄色,含与北区⑤、⑥层相同的夹砂压印纹陶片;第⑥层的发现最为丰富,含船形、柱状等类型的细石核与细石叶,同时亦见人工搬运的石块及粗大石制品,还有刃部磨光的石锛与素面夹砂陶片;第⑦层为次生马兰黄土层。

纵观南北两区剖面层位序列,清楚可见本地区从旧石器晚期向新石器早期过渡的地层关系,加速器14C测年结果进一步提供了过渡地层的详细数据:

南区⑥层(细石器文化层)距今10500~10300年(经过树轮校正,下同)。

北区新石器时代文化层:⑥层,距今10000年;⑤层,距今9000年;④层距今8600年。

此剖面以1万年为界,向前为旧石器晚期,有刃部磨光石器及素面夹砂硬陶,向后为新石器早期,为压印纹的夹砂硬陶片。一面两世界,笑慰古今人。

遗址南区剖面

细石器文化层出土动物化石(南区)

旧世界的羽化,渐变乎?惊变乎?

显然,从旧石器到新石器不会在一夜之间完成穿越,它应该有一个实实在在的迈进过程。理想的发生方式是,从满身斑痕的粗糙石器变成局部磨光的石器,再摇身一变成为通体磨光的新石器。这种猜想中的演变方式,就在李家沟遗址底部上演了。在南区第⑥层,大量遗物为细石器的细石核与细石叶,同时见到粗大石制品、人工搬运石块、刃部磨光的石锛、素面夹砂陶片,这是一种混乱吗?不,恰恰相反,这表明这里产生过一种相对稳定的栖居状态,让我们以实物为据点,复原一下当年的生活场景。

人们从远处搬来红色的石块,或用于制造大型石器,或当作砧石,或用于搭建临时棚户,或当作坐具。大型石制品是生活中的必需品,砍砸、切割时,石器太小发挥不了效力。人们从船形石核、柱状石核上剥取细石叶,进而制成端刮器、琢背刀、石镞、雕刻器等生活用品,非常适用于狩猎生活。南区就发现有数量较多的脊椎动物碎骨,这些动物的种类可用五花八门来形容,有牛、马、鹿、猪,还有食肉类、啮齿类以及鸟类等等,牛、马、鹿居多,说明狩猎大型食草类动物乃是李家沟遗址居民早期生计的重要手段。

仅仅对石锛刃部磨制,已经加快了生产力,有利于砍斫植物,似乎朝农业的方向前进不少。而火候较低,硬度不差的素面夹粗砂陶则表明李家沟住过的人能喝上热水,吃上熟食,文明的曙光已经从岸边照了过来。就用“石缝里蹦出陶片,陶器中盛满阳光”这句话来形容他们的生活吧。

新时代的声音 不同凡响

新石器早期遗存主要发现在北区④至⑥层,文化层明显比细石器文化层厚,说明此时的遗址使用规模大,稳定性高。地层中除了数量众多的遗物,3米左右的深度保留了很大一块人类活动遗迹,即石块聚集区。遗迹中心由磨盘、石砧与多块扁平石块构成,间杂着数量较多的烧石碎块、陶片以及动物骨骼碎片,带有人工切割痕迹的食草类动物长骨断口,清楚地告诉我们这里进行过动物屠宰活动。人们在这儿举办了一场载歌载舞的篝火晚会吗?

④至⑥层出土新石器早期陶片200多块,这么多陶片集中出土,说明当时人类就在发掘区原地或附近使用陶器。陶片均为夹砂陶,颜色有灰黄色、红褐色等,纹饰有压印纹、类绳纹、刻划纹等,器形只有筒形器一种。部分陶片坚硬,烧成火候较高,已非原始陶。⑥层下边的旧石器⑦层不见陶片,表明这种成熟制陶技术有可能非本地起源,或与技术交流、人群迁徙有关。

与早期细石器工业不同,遗址仅见个别的宽台面柱状细石核,细石器的应用明显衰落,虽然还有少量的燧石、石英类石制品,但极少刻意修整的精制品。砂岩或石英砂岩制成的权宜型石制品数量则较多,且体形粗大,应是适应不同生计的结果。本阶段数量明显增多的扁平石块是人们刻意搬来的,一部分用来制作石磨盘,更多的恐与人类居住或建筑活动有关。

本阶段发现的动物种类不少,组成与早期有着明显的不同:数量较多的是中小型鹿,大型食草类仅见零星的牛、马,也有少量的羊、猪以及食肉类动物,啮齿类、鸟类与早期没有明显区别。大型动物骨骼减少与精制便携的细石器狩猎工具消失是吻合的,而筒形陶器的出现,明确告诉我们,人们的生计方式已从专事狩猎转向采集与狩猎并重。

李家沟遗址是裴李岗文化发现以来,中原地区史前考古首次发现早于裴李岗的新石器文化遗存。这一新型的新石器文化遗存以其独特的文化特点以及早于裴李岗文化的地层关系,引起史前考古学界的特别关注。尤为重要的是,它的早期新石器文化层之下,还发现与典型细石器共存的刃部磨制石锛与陶片,数量有限,意义非凡。

首先,李家沟遗址树立了旧石器时代晚期到新石器时代早期的“二叠层”剖面,为寻找中原地区旧、新石器过渡性遗存提供了可靠的参照系。其次,黑垆土层中发现的压印纹夹砂陶与板状无支脚石磨盘,填补了裴李岗文化与旧石器晚期文化之间的空白。再次,细石器层发现刃部磨制石器与陶片,以及数量较多的人工搬运石块,为中原地区新石器文化的起源研究提供了重要线索。总之,李家沟遗址多层次的文化剖面,从地层堆积、工具组合、栖居形态到生计方式,多角度提供了中原地区旧、新石器时代过渡进程的重要信息,揭示了中原地区史前居民从流动性较强、以狩猎大型食草类动物为主要对象的旧石器时代,逐渐过渡到具有相对稳定栖居状态的新石器时代的演变过程。

专家评语:成就和期待

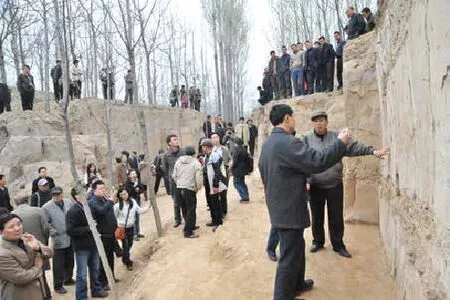

李家沟遗址发掘期间,新石器时代考古专家严文明先生、赵辉先生、赵朝洪先生等,莅临现场参观指导,他们对中原地区能出这样国宝级别的遗址感到兴奋。鉴于李家沟遗址在北方地区旧、新石器过渡阶段的重要性,2010年4月10日,郑州市文物考古研究院与北京大学考古文博学院联合邀请了10多家考古机构及大学的学者,在郑州举办“李家沟遗址与中国北方地区旧、新石器时代过渡专题座谈会”, 郑州市文物局原局长阎铁成先生,现局长任伟先生对这次盛会付血颇多,与会者除了对李家沟遗址饶有兴趣外,也介绍了其他地区约略同时的遗址内容。

最后,北京大学考古文博学院严文明先生总结如是:李家沟遗址在学术上是一个很大的突破,怎样看待这个突破,可以有不同的角度,无论如何,我们找到了裴李岗文化之前、细石器文化之后夹缝间的遗存,值得表扬。李家沟遗址发掘工作做得很好,发现了一个很好的地层序列,这里不仅出土了细石器,还发现了不少火候高、饰有纹饰的陶器,不像是陶器的原始形态。从另外一个角度来看,李家沟陶器器形太单一,没有颈、耳过渡形态,应该是早期陶器的特点。李家沟遗址的陶器和裴李岗遗址陶器之间还有一段距离,每一次发掘都是一个推进的过程,在下一步工作中,一定要扩大遗址的发掘面积,采用更为细致的发掘方法,找到更全的剖面,搞清楚该遗址新石器时期到底有没有聚落,已揭露部分在整个遗址中的功能甚而猜想沟蚀部分的内涵。

故宫博物院张忠培先生认为:李家沟遗址是华北地区考古的一个新突破,是早于磁山、裴李岗文化以及老官台文化的一项新发现,也是整个北方地区同时段陶器遗存最为丰富的一处。今后的工作一定要继续扩大发掘面积,广泛调查,确定陶器群的种类和烧制方法,开展不同区域间综合对比研究,进而提出新的文化命名。

北京大学城市与环境学系夏正楷教授对李家沟遗址及其周边地貌作了全面考察,认为:北方地区在马兰黄土堆积以后有一个大的侵蚀构造活动,大概从1.3万年前开始,这个时期总的感觉是人们就活动在沟谷或河漫滩地,李家沟即是如此。这个时期从气候上讲,属于冰后期,气候开始回暖,这可能导致南方人向北方迁徙,造成文化间的交流。那么在下一步工作中,一是要将旧石器和新石器两方面的力量合二为一,对已经发掘到底的地方继续下挖,做出一个在中原地区具有文化、环境双重含义的标准柱子。

吉林大学边疆考古学研究中心陈全家教授认为:李家沟遗址的陶器制作技术比较先进,怎样解释这种突然迸发的陶艺?同时遗址下层出土了大量的细石器遗存,而在上层出土陶器的地层中,发现的细石器非常之少,不符合常规逻辑,这是受到发掘面积限制还是其他?希望在以后的工作中解决之。A

专家到遗址现场考察

王幼平为北京大学考古文博学院教授。研究方向以旧石器时代为主,主持发掘过南召小空山、荆州鸡公山、阳原马鞍山、荥阳织机洞等遗址,与各地市联合发掘过新密李家沟、郑州老奶奶庙、郁南磨刀山等遗址等。代表著作有《石器研究:旧石器时代考古方法初探》、《更新世环境与中国南方旧石器文化发展》等。

郝红星为郑州市文物考古研究院研究员。参与、主持发掘过巩义水地河遗址、巩义黄冶唐三彩遗址、登封告城唐代官署遗址、郑州小双桥遗址、郑州常庙故城、新郑铁岭墓地等。编著有《巩义芝田晋唐墓葬》、《郑州宋金壁画墓》等。