威尼斯电影节期间的“非虚构”

2016-09-09

陈凭轩

红毯上最重要的是明星,而有一种片子不需要明星,那就是纪录片。就像曾经的传记文学和非虚构报道一样,纪录片正经历着一场复兴。其明证之一,便是顶尖的综合类电影节上频频出现纪录片的身影。

2004年,《华氏911》(Fahrenheit 9/11)继《沉默的世界》(Le Monde du silence,1956)后代表该片种再度问鼎戛纳,也引爆了纪录片在三大电影节上的表现。2016年初,柏林将金熊给了难民题材纪录片《海上火焰》(Fuocoammare)。尤其是威尼斯,近年来对纪录片情有独钟,3年前把金狮奖给了《环城高速》(Sacro GRA),2年前又把评委会大奖颁给关于印尼屠杀的《沉默之像》(The Look of Silence)。而今年的电影节上,纪录片再度成为看点:一是世界瞩目的纪录片导演约书亚·奥本海默被邀请担任了竞赛主单元的评委,另外,查理·西斯科尔在非竞赛展映单元带来了最令人期待的纪录片——《美国无政府主义者》。

如果作为影迷却还没听说过查理·西斯科尔,得赶紧补课了。这位以制片人身份在影视圈摸爬滚打多年的老影人,3年前拿出自己的第一部导演作品《寻找薇薇安·迈尔》(Finding Vivian Maier,2013),就直接提名奥斯卡最佳纪录长片,这个关于一位普通女性在40年保姆生涯和街头摄影师之间的双重人生的故事,成为摘金大热,可惜同年还有更具话题性的斯诺登“棱镜”事件的纪录片神作《第四公民》(Citizen Four),从西斯科尔手中夺走了小金人。

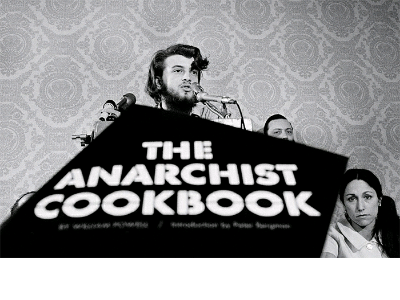

纪录片《美国无政府主义者》剧照

《美国无政府主义者》导演查理·西斯科尔。3年前,他以一部《寻找薇薇安·迈尔》成名

西斯科尔这次带到威尼斯的新片《美国无政府主义者》诞生于美国枪械和武器暴力蔓延的大背景下。关于这个话题已经有过不少作品,最有名的当属格斯·范·桑特(Gus Van Sant)摘下金棕榈的《大象》(Elephant,2003)和迈克尔·摩尔(Michael Moore)拿下奥斯卡的《科伦拜恩的保龄》(Bowling for Columbine,2002)。但包括这两部在内的大多数影片都专注于事件,而西斯科尔的新作则是在这一系列枪击、爆炸事件中找到了一个极为重要但一直被忽略的切面——一本叫作《无政府主义者食谱》(The Anarchist Cookbook)的奇书。

该书首次出版于1971年,作者威廉·鲍威尔(William Powell)当年只有19岁。20世纪60年代,在越战背景下,很多美国年轻人认为尼克松政府已经背离了人民。鲍威尔参与了不少社会运动,目睹和平示威因警方介入而变成暴力事件,愤怒之下,他做了一件典型的“愤青”举动:他到图书馆里查阅军事手册和理化书籍,把其中制造爆破物等武器的方法、原料搜集起来,编成了一本书。他当时认为,国家对暴力的垄断是非正义的,他要将这些技术和手段公之于众,使其在公共领域传播,这样每个人就都有了对抗暴政的武器。可惜书印发出去后,作者就失去了对其后果的控制。70年代以来美国发生的大小爆炸案、枪击案,很多当事人都称使用了《无政府主义者食谱》上记载的方法来制造工具。

影片《美国无政府主义者》的主线正是对鲍威尔及其妻子的访谈。他们谈到了出版历史和版权纠葛,该书带来的灾难性后果以及个人责任的边界。由于出版商的欺骗,当年鲍威尔签的合同除了版税收入外,没有保留任何作者权利,因此他此后无权控制《无政府主义者食谱》的任何出版。几十年来他有后悔过,也意识到自己的责任,却总是对阻止该书出版束手无策。这些现实讲述与暴力事件的史料穿插在一起,在复杂而精致的叙事结构中,导演深挖了鲍威尔的个人历史。我们看到的,是他被边缘化的童年、无所适从的少年和愤怒的青年时期,这一切都与镜头前这位看上去友善的老人形成冲突。片子的第一幕中,西斯科尔选择了一个极其突兀的切入镜头,一个唐突的问题后紧接着一个鲍威尔不知如何回答的踌躇的镜头,人物占据整个银幕,历史的荒诞感被挤压出来。

影片推进,也是鲍威尔从自我辩护逐渐走向自我反省的过程。影片提出的问题是残酷而复杂的:如果杀人手册的作者对悲剧负有责任,那么对问题青年冷漠以待的社会,又该担负什么?

像这样的问题,剧情片当然也可以提得出来,但纪录片的真实带来的重量感却总是显得更为震撼。纪录片直指社会问题的功能将如何发展?电影人自己又如何看待纪录片的艺术性?本届威尼斯主竞赛的评委之一约书亚·奥本海默接受了本刊专访。奥本海默至今只拍过三部长片,但其中两部——《杀戮演绎》(The Act of Killing,2012)和《沉默之像》(The Look of Silence,2014)——改变了一个国家对自己历史的审视。15年前,26岁的奥本海默受一家反全球化社运组织之托,前往印尼拍摄关于种植业农民生存状况和工会组织的纪录片。但很快他就发现,自己更想追问的是当地人之间的那种隔阂,而其中很多可以一直追溯到60年代中期的印尼大屠杀。有着犹太后裔和同性恋双重身份的他,对基于身份歧义的集体暴力非常敏感,他决定追访当年的刽子手和受害者及其后代,这一访就是10年,最终拍成了两部振聋发聩的电影。

问:你的两部纪录片问世分别只有4年和2年,但却让60年代的大屠杀在印尼重新引起关注,几乎改变了整个国家对这一事件缄默的态度。是什么让改变来得这么快?

第73届威尼斯电影节竞赛主单元评委、纪录片导演约书亚·奥本海默。他的纪录片《沉默之像》于2014年获得该电影节金狮奖

奥本海默:艺术从来都是有社会功能的,它揭露社会问题,但更重要的是提供一个反思的平台。这一过程往往需要时间,不会这么快,因为大多数艺术家的工作,是在社会对现实不公视若无睹或对黑暗过往沉默不语的时候,挖掘历史、调查现实、展示真相,从而引起社会对话。

我做的事情略有不同,因为印尼大屠杀是个很特别的案例。当时发动暴民做这个事情的时候,当局的借口是铲除印尼共产党,但后来伤及其他很多人。20世纪的很多类似屠杀,比如纳粹对犹太人的,作恶者都不再当权,他们害怕清算所以抵赖历史。但印尼屠杀中作恶的人至今仍在印尼很有势力,他们从来没认为需要抵赖自己所做的事,也并不装作什么都没发生过,屠杀本身是存在于他们民族历史叙事中的。当权者所做的是对受害者进行污名化,好像他们都是该死,但事实真相仍早就通过各种渠道在受过高等教育的人群中扩散开来了。

所以我意识到自己没有必要拍一部关于当年大屠杀本身的纪录片。《杀戮演绎》中,我让曾经的刽子手重新拍一部叙述自己当年作为的“剧情片”,并记录了这一拍摄过程,特别是其中主人公安瓦(Anwar)对自己罪行由消极否认到沉默反思的过程;《沉默之像》则是一位受害者后人自告奋勇在镜头前访问曾经的凶手。这一切让每一个人——作恶者、受害者、旁观者——都在银幕上看到自己,就像照镜子一样。当人们看到自己因为恐惧或内疚而撒谎的时候,他们就感到耻辱,而耻辱感有时候比感动和理性更能带来变化和改进。

问:但首先得让观众坐进电影院或者打开电视。在电影的传播过程中,电影节起了什么样的作用?

奥本海默:对我们这些拍摄社会问题纪录片的人来说,电影节至关重要,就像你说的,必须要先吸引大家的注意力,才能谈得上产生社会影响。我是个美国人,拍了关于印尼的纪录片,当然是希望印尼人能看到,他们本国是我的第一目标观众,所以印尼国内的首映就选在他们国家最大的电影节上。但是国际首映我们当初不清楚哪家电影节比较有影响力,所以《杀戮演绎》就在IDFA和柏林之间犹豫,结果我们的印尼合作者叫我们选择柏林,因为后者虽然很大很杂,但是世人皆知,一有印尼片或印尼题材片在柏林官方选片名单里出现,马上就会引起国内关注。《沉默之像》入围威尼斯主竞赛之后又拿了奥斯卡,影响力就更大。纪录片真是没什么利润可言,但是拍了片子有人看,我们也算是对得起剧组同事、对得起投资人、对得起拍摄对象。

问:从另一个角度来讲,综合电影节也越来越乐于扶持纪录片了。你觉得这是件好事吗?

奥本海默:当然是,但这不是单方面的施舍,而是电影节同时也需要我们。入围大电影节的纪录片都是本类型中的佼佼者,质量往往超过同场的剧情片。很多人说电影节设立专门的纪录片单元是为了扶持纪录片,但是从今天来看,我认为那是为了保护剧情片。随着明星体制的衰落和艺术创作“向下”的趋势,人们更容易对贴近真实、贴近自己的纪录片产生共鸣。当观众意识到银幕上的东西就是现实世界的一隅,他们对片中人物所产生的共情是虚构作品无法创造的。

问:有很多著名导演都是剧情、纪录双栖,比如你的制片人、大导演赫尔佐格(Werner Herzog)和这次威尼斯携剧情片参赛的文德斯(Wim Wenders)。你自己也拍过剧情短片,觉得两种片子的创作有什么不同?

奥本海默:这个问题太大了。但是我个人的感觉是,纪录片的拍摄相对而言更难一些。当然,我是指高质量的纪录片和高质量的剧情片相比,入门的话,当然是纪录片比较容易——你拿个摄影机指着谁拍一拍,也能算是部纪录片,而剧情片至少得让镜头前这个人“演”起来。但是在成熟的制作体系下,编剧、演员可以花钱找,布景、道具、服装都可以花钱做,而纪录片的一些场景是可遇而不可求的,拍不到就错过了。有的东西可以摆拍,有的不能,合理摆拍和欺骗之间的区别非常微妙。那些稍纵即逝的细节是不能复制的。为了拍好纪录片,前期的准备、预采访等耗时、耗力都巨大,还要面对受访者随时放弃的风险。拍摄动物、自然、事件等面临的不可测性就更不用说了,比如战争、暴力这些东西,要像战地记者一样冒着生命危险。这次威尼斯第二周就会上一部关于抗击“伊斯兰国”的实地拍摄纪录片,短短70分钟,但是大家都很期待。

问:说到安全问题,你拍摄的两部片子应该风险也很大吧?

奥本海默:这样的拍摄肯定是有风险的,比如我现在就绝对不可能回到印尼去。……但最重要的,也是所有纪录片人都要记得的头等大事,是拍摄对象的安全问题。《沉默之像》中的阿迪·拉昆(Adi Rukun)作为大屠杀受害者的后代站出来寻访当年的作恶者,而这些人仍当权,这就是一件很危险的事。在拍摄期间,我们每天都有一个五人团队带着一部车24小时守在他门口,他和家人行李都准备好,我们也为他们准备好了机票,丹麦领馆给了他们紧急签证。只要一有风吹草动,就会送他们立即离境。所幸没有发生什么状况,他现在生活得很好,还因为他的勇气成了印尼的全民英雄。

《杀戮演绎》中的安瓦尔·刚果(Anwar Congo)是一个当年的屠杀者,现在当权者也一直拿他当作英雄,所以对他没有这方面的顾虑。但他所面临的是实实在在的心理危险,这是很多没有经验的纪录片人容易忘记的。他一生都在为自己的行为寻找正当性,因为他内心知道其所作所为其实是恶的。我们拍摄的过程,也是回顾屠杀的过程,他表面上要装作坦荡,唯有如此才能显示出自己没有过错,内心却是极为痛苦的。他一直在逃避自己,以至于最后产生了一些极端不适的生理反应。我至今过一段时间就会给安瓦尔打个电话,我知道他过得并不好,杀人无数的阴影将会伴随他直到生命的终结。

问:纪录片的拍摄过程对于有罪之人也是一个解脱的过程吧?

奥本海默:完全不是,可能是一个反思的过程,但这样的极恶是没有心理“释放”的可能性的。所以纪录片人有时候要特别注意回访,不要拍完片子就不管人家死活了,你的拍摄过程可能会彻底改变一个人的人生轨迹。这类纪录片,其实对观众来说是一种安慰和释放:虽然这世界上有如此之多的恶,但看到哪怕是安瓦尔这样曾经穷凶极恶的魔鬼也有人性的一面,也会一生为此付出代价,我们会重拾对人性的信心。

问:最后问一下你个人的拍摄计划。8月初我们联系你的时候,你正在筹备拍摄。进展得如何?

奥本海默:拍摄非常顺利。这是我2003年之后第一次在印尼之外拍片,对我而言是一件大事。关于片子的细节现在还不便透露,我只能告诉你拍摄地点是在圣地亚哥。上映时间也还不确定,但肯定不是几个月就能拍完的,要几年吧。但希望不会像我前两部那样10年才完成。