基于地壳介质各向异性分析山东地区构造应力特征

2016-09-03苗庆杰刘希强石玉燕曲均浩郑建常田凤东

苗庆杰 刘希强 石玉燕 曲均浩 郑建常 田凤东

山东省地震局,济南市历城区港西路2066号 250102

0 引言

大量研究证实 (Crampin et al,2003;Silver,1996;Woodhouse et al,1986;Morelli et al,1986;Creager,1992),地震各向异性的情况在地壳内普遍存在,于是,人们用不同的模式解释所观察到的地震各向异性,这些模式包括:主压应力方向排列的微裂隙、活动断层附近的裂缝、沉积物中岩石的成层、岩石结构中的叶理以及晶体优先排列的方向等。Crampin(1978)提出EDA理论,该理论提出影响地震各向异性的来源主要是近地表呈垂直、充满流体的平行排列的微裂隙,主要分布在上地壳。这些裂隙由于偏应力的作用不均匀地成行排列,这种受力成行排列的裂隙将展现出地震各向异性,因此,应力的影响可以通过引起各向异性的裂隙对地震波的影响进行监测。当剪切波在含定向排列的微裂隙中传播时会产生分裂现象(Crampin et al,1985a、1985b、1986、1991;Evans et al,1987;Chen et al,1987;Daley et al,1988;Kaneshima et al,1989;Buchbinder,1985;高原等,1993、1995;姚陈等,1992),分裂为分别以不同的速度前进的两列波,传播速度较快的波称为快波,传播速度较慢的波称为慢波。这两列波振动方向近乎垂直,其中,所产生的快波的偏振方向跟大地应力的方向、构造和断层走向以及矿物微裂隙排列方向有关,与微裂隙的排列走向一致,与所在地最大主压应力方向一致,而慢波的延迟时间则跟地壳介质的各向异性程度和裂隙密度有关(Crampin,1999;Gao et al,2011;shi et al,2015)。地球内部应力场的改变会改变微裂隙的几何参数,由此会引起剪切波分裂参数的变化(Crampin et al,1997;Gao et al,2004;Zhang et al,2009;高原等,1995、1996;石玉涛等,2006;吴晶等,2007a、2007b)。因此,追踪研究剪切波分裂参数的时、空信息变化,对探索地震孕育的过程和发震机理,预测即将发生地震的时间、地点和震级具有应用前景(高原等,1996;Crampin,2001;Crampin et al,1999,2003,2008)。活动断裂带附近台站的快剪切波偏振方向与断裂的走向密切相关,在活动断层交汇处,快剪切波偏振方向明显离散化。另外,通过地震各向异性研究,可以了解研究区的内部构造及动力机制,尤其在地质勘探中,地震各向异性对于寻找储油层和地热资源以及在工程上采取防范措施和灾害评估起到很大的帮助(Evans et al,1995)。

本文利用山东地震台网记录到的2009年1月至2015年6月地震波形数据,拟基于剪切波分裂研究,通过计算得到各个台站的剪切波分裂参数,来分析探讨山东地区的应力分布特征。

1 构造背景、资料和方法

山东位于华北构造区的东南部,是一个多地震的地区之一,曾发生以上地震70多次。山东地区的断裂构造非常复杂,主要发育有NE、NNE、NW、NWW和近SN向几组断裂构造,这些断裂构造系统在中生代及老第三纪时期具有强烈运动。新第三纪时期由于构造应力场的转变,大部分断裂的活动性质发生了改变,活动强度减弱。进入第四纪早、中期,大部分断裂逐渐停止活动,特别是在第四纪晚更新世、全新世时期,大部分断裂已停止活动。这一时期仅在块体边缘深大断裂带上持续有较强的活动,如NNE向的沂沐断裂带、NE向聊考断裂带以及NW向的渤海-威海断裂带等。

鲁东、鲁中南、鲁西北几个新构造区的内部断裂活动性质和最新活动时代是不同的。鲁东地区进入第四纪早、中期,大部分断裂逐渐停止活动,仅在个别地段发现晚更新世活动断层,如海阳断裂。鲁中南地区大部分NW向断裂直到晚更新世时期仍有活动,但活动规模缩小,强度减弱,未发现全新世时期活动迹象。鲁西北平原沉降区内,大部分断裂在第四纪早、中期逐渐停止活动。仅在鲁西南地区发现有晚更新世活动断裂段,如郓城断裂(晁洪太等,1997)。

对地球表面台站记录的剪切波要施加一些严密的约束,以入射角大于临界角入射到达自由表面的剪切波,由于相位变化、振型转换、以及前驱震相的产生和主S波后续至震相的干扰而复杂化。这一性能使径向、横向和垂直向位移之间产生差别,容易将此错误地解释为各向异性引起的剪切波分裂。为了避免发生全反射造成的波形畸变,需要选择在剪切波窗口内的波形数据。对于泊松介质(泊松比为0.25),剪切波窗口约为35°。但是由于地表沉积层的影响,可简单选择入射角≤45°(甚至达到50°)的波形资料。根据这个原则,假设上地壳是单一的速度结构,则简单计算入射角并选用入射角≤45°的波形资料,可以确保所有波形记录都在剪切波窗口以内(Crampin et al,2005)。

本文采用SAM方法(高原等,2004)对山东地震台网记录的2009年1月至2015年6月剪切波窗口内的地震波形数据进行剪切波分裂计算,该方法包括相关函数计算、时间延迟校正和偏振分析检验3个部分。

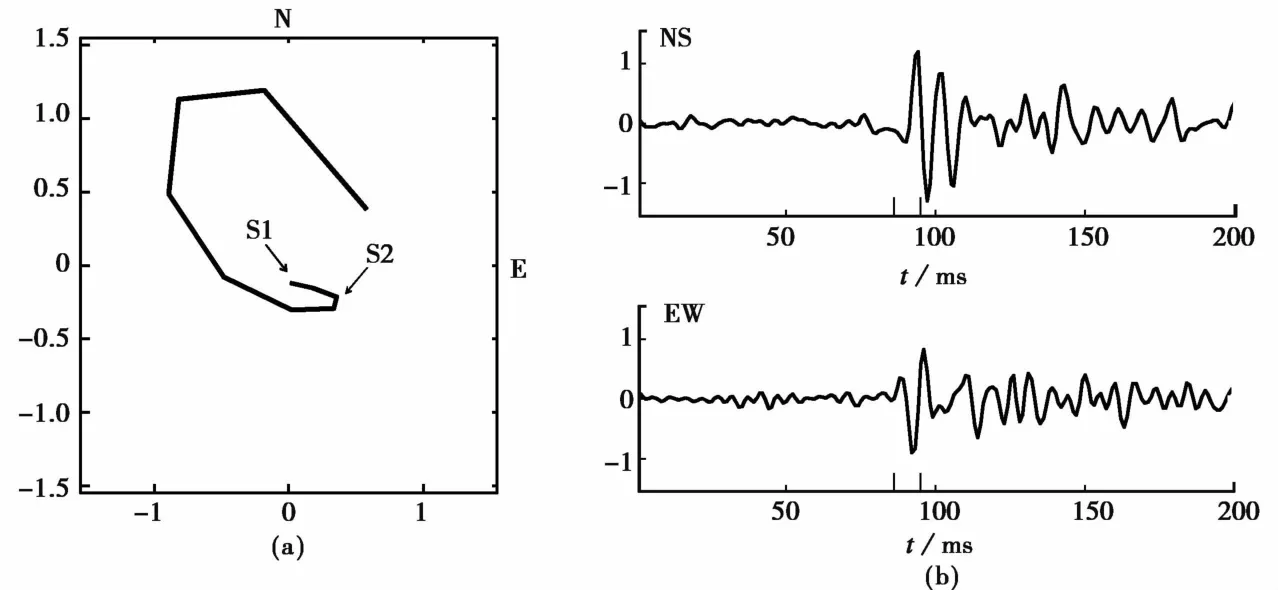

以下是对乳山台站(RSH)记录的地震事件(2014-01-29 12:18)的分析过程,图1为该事件的地震波形。

图1 地震事件(2014-01-29 12:18)的垂直、SN和EW向的地震波形

对数字地震波形进行滤波,截取剪切波开始的一段地震波形数据,进行相关函数计算,图2为没有对剪切波进行偏振方向及时间延迟校正的质点偏振图及剪切波波形。

图2 地震剪切波偏振图

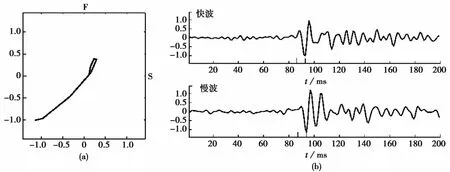

从图2可看出剪切波质点的运动轨迹并非线性偏振,经过偏振方向及延迟时间校正后,剪切波质点的偏振图呈线性偏振(图3),说明所求的剪切波分裂参数是正确可靠的。

2 研究结果

图3 偏振分析检验

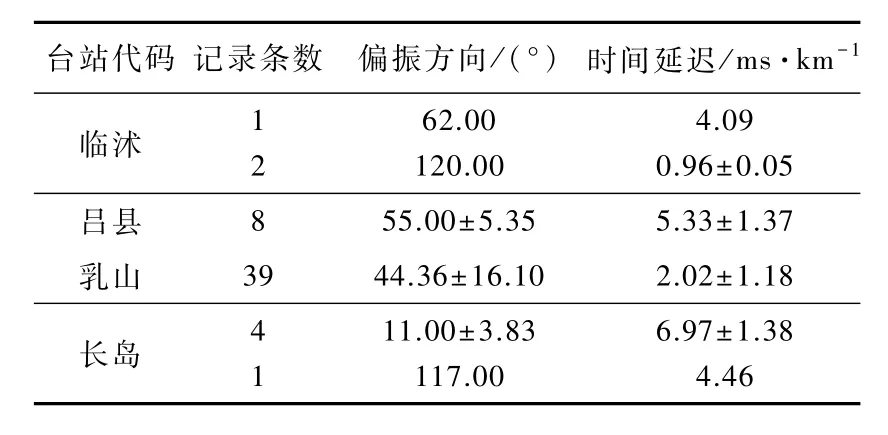

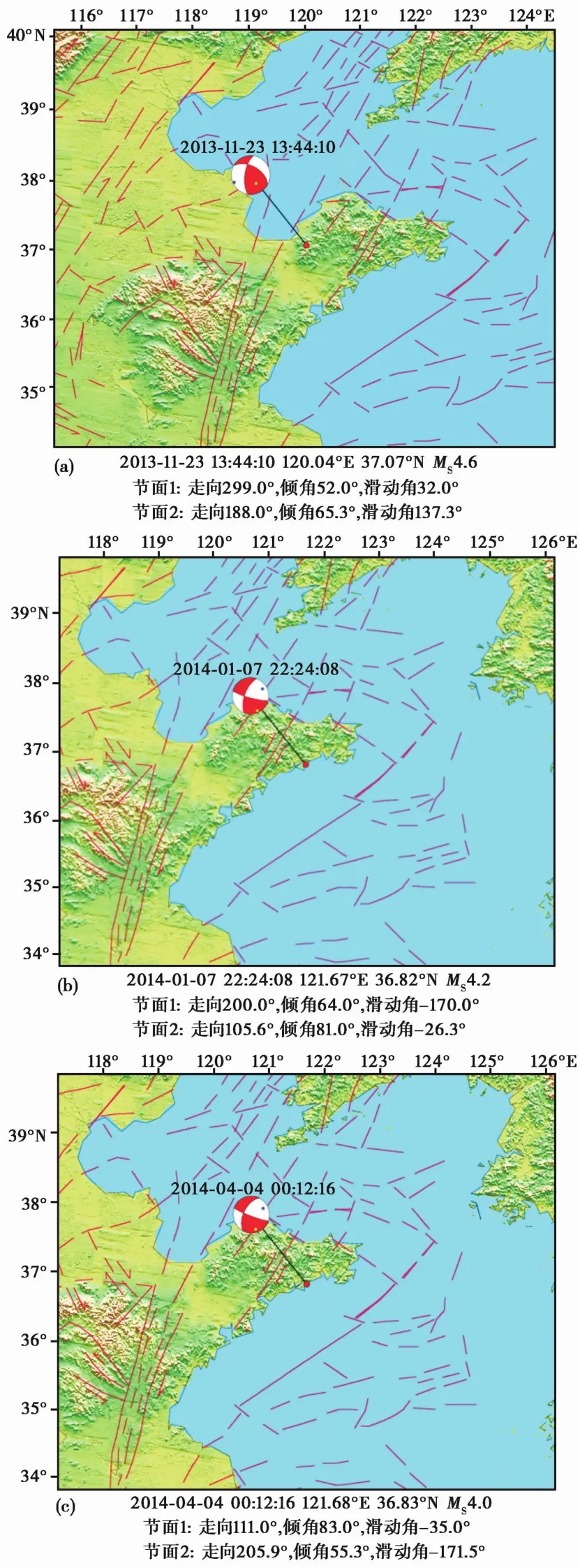

通过对山东地区的地震波形数据进行分析计算,得到了山东地区15个台站的剪切波分裂参数,其中,10个台站只有 1条有效记录,1个台站有2条有效记录。为了研究结果的可靠性,本文选择至少有3条可靠记录的台站进行分析,满足这个条件的台站共有4个(表1)。根据这4个台站的剪切波分裂参数,给出每个台站快剪切波偏振方向的等面积玫瑰图(图4、图5)。从图4、图5中可以看出,所有台站的快剪切波的偏振优势方向比较明显,由图6可看出,山东地区的快剪切波优势偏振平均方向为近NE方向,该优势偏振方向与笔者利用体波和面波联合反演的CAP方法求出的研究区内发生的3次显著性地震的震源机制解的P轴的方向基本一致,这3次显著性地震分别是莱州ML5.0、乳山ML4.7和ML4.5地震(图7),与该地区主压应力方向基本一致,CHD台和LIS台表现出了2个优势偏振方向。CHD台位于海岛上,处于 NNE向和WNW向断裂带的交汇处,其明确显示出NNE和WNW二个快剪切波优势偏振方向。有研究表明,若台站位于海岛上,其快剪切波的偏振方向比较离散(吴晶等,2007a、2007b;孙进等,2013),可能与不规则的地形和复杂的局部结构有关。LIS台的快剪切波偏振方向出现近NE和WNW二个优势方向,近NE优势方向与背景构造应力一致,而WNW向的优势方向可能受到局部断裂和构造的影响,表明该台受到区域背景构造应力及局部地质构造的双重影响,其他2个台站具有较好的一致性,优势方向为近NE方向,与区域背景构造主压应力方向一致。根据以往研究表明,即使局部构造及断裂的分布对快剪切波的优势偏振方向产生影响,但剪切波的优势偏振方向总体上总是与区域主压应力场的方向一致。

表1 山东地震台网4个台站剪切波分裂参数

图4 4个台站快剪切波偏振方向玫瑰图

图5 研究区域内4个台站快剪切波偏振方向空间分布图

图6 山东地区快剪切波偏振方向玫瑰图

图7 利用CAP方法求出的3次地震震源机制解

3 讨论和结论

利用山东地震台网记录到的剪切波窗口内的地震数据,通过剪切波分裂分析计算,研究了山东地区的剪切波分裂特征,进而分析了该研究区构造应力特征。

考虑到山东地震台网记录的剪切波窗口内的地震数据进行分析计算后所得结果的可靠性,最后选择至少有3条有效分析记录的4个台站进行分析,结果显示各个台站的剪切波偏振优势方向较为明显。分析4个台站全部有效记录的剪切波分裂参数,显示出山东地区的快剪切波优势偏振平均方向为近NE,与山东半岛地区的主压应力方向基本一致,与笔者利用体波和面波联合反演的CAP方法求出的研究区内发生的3次显著性地震的震源机制解的P轴的方向基本一致。位于东部海岛上的CHD台站,处于NNE走向和WNW走向断裂带的交汇处,即显示出NNE向的快剪切波偏振优势方向,又显示出WNW向的快剪切波偏振优势方向。LIS台的快剪切波偏振方向出现近NE和WNW二个优势方向,近NE向的优势方向与背景构造应力一致,而WNW向的优势方向则可能受到局部断裂和构造的影响。CHD台和LIS台显示出2个快剪切波偏振优势方向,说明地壳介质各向异性受到区域背景构造应力和局部断裂构造的双重制约,揭示出局部构造(主要是断层所控制)和大地应力场对剪切波分裂参数的影响。

由于该研究区的西部地区有效记录不多,需要积累更多的资料来进一步分析山东西部地区的各向异性特征。

致谢:中国地震局地震预测研究所高原老师提供SAM软件及技术思路指导,审稿老师给出宝贵的修改建议,在此深表感谢!