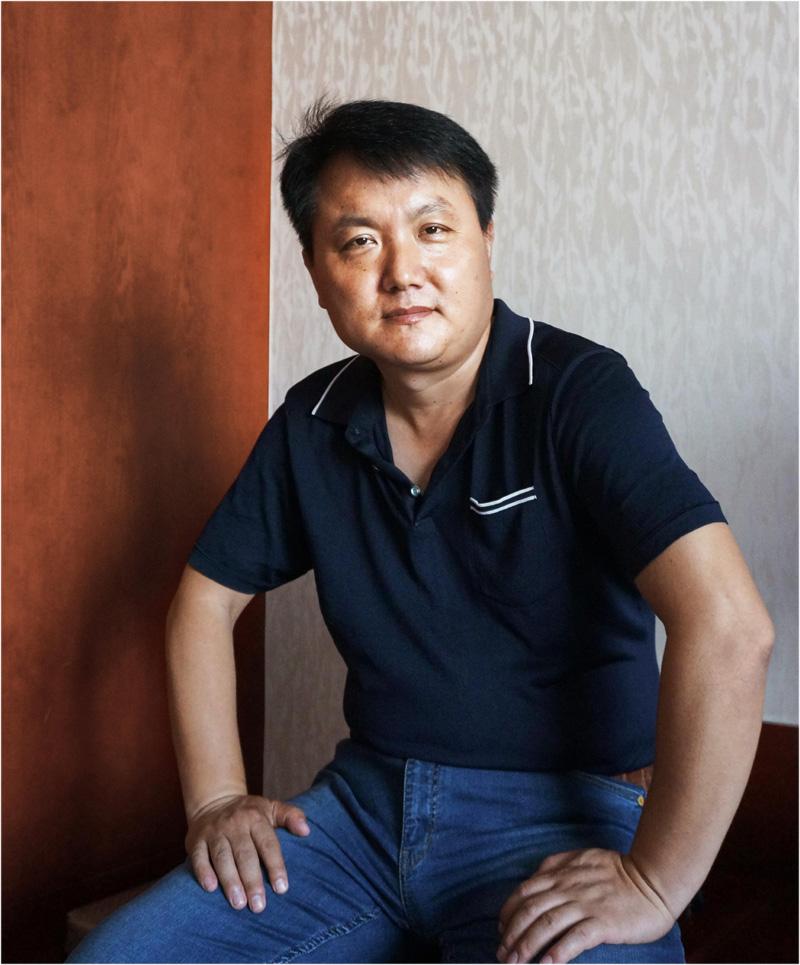

“课改局长”郝金伦

2016-09-02李少威

郝金伦所憧憬的课程改革,是要达到一种状态:孩子们对学习乐此不疲,不是为了考上好大学,而是出于对真理的迷恋。这是一种充满浪漫主义味道的愿景。

8月10日晚上9时,内蒙古集宁一中,四周寂静,弯月如钩。这是一所著名的中学,校长李一飞是教育界耳熟能详的改革者。

郝金伦坐在操场旁的台阶上,良久无语。“徒有羡鱼情”了,在他当了3年教科局长的河北涿鹿县,同样的改革已经在上一个月以覆没告终。同时结束的,是他20年的官场生涯。

音乐突然响彻校园—下课了,郝金伦站起来,拍了拍裤子说:“我对当官,不再留恋。”

7月5日开始,涿鹿县委叫停了全县教学改革,一切都回到了原点。

只有郝金伦一个人回不去了,他说,明知其错而为之,这个局长是不能干的,“我不去领导这项工作”。7月12日,他以一篇满怀孤愤的辞职演说,告别从政。

那么,“原点”是什么?

AN3Y1FxKaV/R1A8oomMe3A==摄影/李少威

2013年8月,郝金伦被任命为涿鹿县教育和科技局局长,他开始深入学校走访和观察。从政17年,郝金伦早已听过许多关于基础教育问题的言论,只是不在其位,一直没有亲身体会。“深入考察之后才发现,问题之大,触目惊心。”

在心头造成最大震动的是,他看到了孩子们对读书的恨意。

“孩子们学得非常苦,不是艰苦奋斗那种苦中有乐的苦,而是在内心里就充满厌倦和厌恶,拿着课本,味同嚼蜡,目光呆滞。很多学生在高考完了会撕书,撕碎的书从楼上往下扔,下雪一样,因为他们恨那本书。”

教育是被异化了的教育,一切价值都被歪曲成了考试。“教育是应该成就一个人的一生的,要让孩子的心智、道德、成绩、思维全面发展,但现实则是,考试是唯一目的,其他一概不论,读书是为了考高分,考个好大学,找个好工作,找个好对象,让你爹妈高兴。”

他认为,“这个事情非常罪恶”。

尴尬的是,即便是异化的教育,逻辑上也无法自我实现。“学得苦也好,功利也好,如果最终结果能考个高分,也算一码事,问题是成绩还很差。”郝金伦说,“2014年高考,涿鹿中学800多学生,只有3名应届考生达到一本分数线。”

因为本县学校高考成绩不好,许多家长把孩子送到了外地上学。衡水中学、张家口市一中、石家庄二中、武邑中学等郝金伦眼里的“超级中学”,吸走了涿鹿县的优质生源。家长对好学校的寻觅和外地学校对好生源的需求,互相加强,年复一年地累积着涿鹿的基础教育困境。

教育的问题还直接加剧了民生艰难。涿鹿县,8成人口为农民,经济不发达,但许多家庭却把孩子送到外地上学。“学生外流意味着家庭背上沉重的负担。在我们当地念高中,3年只要不到3000元学费,到外地最少需要3万元。”

郝金伦在想,从逻辑关系上说,学得苦就注定不可能学得好。“天天愁眉苦脸,看到书本就像看到仇人,能学得好吗?”

上任不久,他就下了决心:非改不可。

2014年春天,河南西峡的“三疑三探”课堂教学模式进入了郝金伦的视野。反复考察、研究、权衡之后,他认为这是一个趋于成熟的模式,可以引导孩子们独立思考,享受学习的乐趣,形成对真理自觉热爱和探索的精神。同年,引入“三疑三探”的课改大幕拉开。

为了显示对改革的决心和信心,郝金伦还把自己在正定中学念书的女儿转到了涿鹿。

起步是艰难的,郝金伦对参与课改的干部、校长及教师说,要做好思想准备,迎着骂声干,干到掌声起。

“但凡改革,都充满争议。一开始不被理解是所有改革的共性;所有人都说非常棒,好得很,你就弄去吧,这不叫改革。”

我和郝金伦见面,是在集宁一中的大礼堂外一处僻静的角落。礼堂内正举行着“第六届中国学习与发展大会”的开幕式,2000多名全国基础教育领域的专家、学者聚首于此,分享教育的理念与技术。

在这样的场合里,他的思考和实践都能得到共鸣。事实上,他关于教育现状的看法以及对教育的价值认知,在主张改革的教育界人士当中具有相当程度的代表性。

然而,有一个悖论也不得不正视:按照郝金伦们的观点,应试教育在结果上只能是“毁人不倦”的,然而,指出问题者几乎全部脱胎于所批评的体制,自身似乎并没有被毁掉。

“我理解你的意思,你是想说,有这么严重吗?”郝金伦显然已经思考过这一问题,他认为这是一个动态恶化的过程。

“2010年以后,应试达到了最严重的程度,比起我们20年前,教育对孩子的伤害倍数增加。我们上中学的时候,虽然考上大学比现在更难,但应试氛围也没有今天这样极端。现在各个地方,都是学校大楼盖得越来越威武雄壮、豪华气派,而教育手段却在变得越来越原始,就是简单的大水漫灌。”

这个农民出身的基层改革者,打了一个农民式的比方:种庄稼,玉米、小麦、稻子,你要根据它们的特性适时浇水、施肥和管理,如果只知道浇水、施肥、浇水、施肥,就把庄稼都弄死了。

“学习也是这样,要符合科学发展观,不能提前透支孩子未来的潜力。”他说,“你发现一个现象没有?幼儿园的孩子听妈妈讲书本里的故事,眼睛是放光的,如饥似渴。到了小学,低年级还能保持兴趣,高年级就开始眼神迷离。初中已经完全不在状态,高中阶段则已对学习没有兴趣,只不过为了高考不得不学。所以你就会发现,我们现在的教育是幼儿园小学化,小学中学化,中学拼命化,大学幼儿园化。到了大学,学生就不学习了,像孩子一样玩游戏、看剧、逛淘宝。原因就在于,基础教育阶段过度的灌输和应试,提前透支了他对学习的热爱。”

他坚信,教育是要让不同的人变得更加不同,而不是越来越趋同。“发挥孩子们的天赋,让他们各得其所,就是教育的理想境界。而现在一张卷子评价几百万人,这肯定是不对的。”

郝金伦所憧憬的改革,是要达到一种状态:孩子们对学习乐此不疲,不是为了报答父母,不是为了考上好大学、找个好工作、找个好对象,而是出于对真理的迷恋。

这是一种充满浪漫主义味道的愿景。

两年时间里,郝金伦处于一种激情充沛的状态。他认为,正因为教育存在问题,他的存在才有价值。

这个过程很折磨人,舆论压力、矛盾调节、利益平衡、政治适应,每一步都让人心力交瘁。他说,改革就像推着一辆车上一个陡坡,把这个坡爬完,就来到一条水平线,车就不会再滑下去。

就在即将到达坡顶的时候,车却翻覆了,一夜之间掉回山脚下。7月5日,200多名学生家长到县委聚集,要求罢免郝金伦,县委随即决定全面停止课改。

“三疑三探”课堂模式的大力推广者、北京师范大学区域教育均衡发展研究中心执行主任黄坚说,郝局长本来是基层教育改革中的让人充满期待的官员,这个结果实在让人惋惜。

“三疑三探”课堂模式分为四个环节—设疑自探、解疑合探、质疑再探、拓展运用,在此过程中,老师的课堂权威角色被弱化,学生的主体地位得到彰显,不同成绩层次的学生在合作学习中发挥不同的功能,互相启发和深化。

部分家长激烈反对的主要理由是,老师讲课太少,不能体现高考导向,无法增强孩子们的高考竞争力。

在此之前,在涿鹿的街头巷尾,骂课改和骂郝金伦,“已经成为一种时尚”,但他继续毫不退缩地推进,并以王安石的“三不足论”自勉:“天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”

至今他仍然认为,课改被停止不是因为课改失败,相反,课改的成效已经显现,社会上“掌声渐起”。在他看来,课改不但让孩子们学得快乐,而且同时提高了应试能力,两全其美。

涿鹿县2016年的高考成绩可谓“辉煌”,这从新闻报道以及政府文件中都能得到明确的印证。以涿鹿中学为例,2016年高考一本上线的学生数量增加到93人,其中应届58人,这是建校以来的最好成绩。为此,张家口市教育局还在6月24日向涿鹿中学发出了贺信,该校在转发贺信的行文中称,“成绩诠释一切,奇迹证明实力:三年前我们以最弱生源,实现三年后的强势崛起,涿中人有能力化普通为优秀,低进优出,璞玉成器……”

未能形成共识的是,成绩的取得究竟是否应归功于“三疑三探”,对此人们众口纷纭,不同的角色有不同的回答。一项改革推行,所改革的领域迅速取得被各方承认的成绩,但这项改革同时被激烈否定,结局呈现出来的矛盾,比改革所要解决的矛盾还要复杂。

郝金伦这边,显得有些形单影只,因此他有一种被抛弃的孤愤感。“我为涿鹿所有家庭的孩子捧出我滚烫的心脏,有些人却视为狼心狗肺。”

他认为自己推动的改革是得人心的,不满意的只是少数人,然而人们惯有的看客心理,决定了那些占据大多数的受益者都不会站出来说话,于是,极少数人所制造的“沸反盈天”局面,摧毁了一切苦心孤诣的努力。

这个只带着一本《红楼梦》入仕、三句话里一句诗的43岁男人,如今听到Beyond的摇滚乐曲还会“热血沸腾”,骨子里,他并不是一名官员。