从世界商业变革看南沙“副中心”崛起

2016-09-02谭保罗

谭保罗

广州是珠三角和华南的要素集聚中心,随着城市的扩张,疏解城市功能成了必要。南沙,将崛起为广州未来的“城市副中心”。

全球各大城市建设“副中心”的热潮发轫于1970年代,彼时,发达国家进入了工业化的巅峰,而城市内部的产业结构也发生巨变。

这一时期,由于通讯技术的成熟和城市交通的便捷化,产业不再局限于地理上的全要素积聚,而是向广阔的城市空间扩散。扩散之后,分散的产业依然会按照产业的关联度,形成了新的不同集群,在地理上形成了多元化的产业“副中心”。

大都市的多中心化或者说“副中心”的崛起,有效纾解了“大城市病”,优化了产业在空间上的组织,改善了居民的生活品质,也提高了大都市的竞争力。

而对南沙来说,其作为城市“副中心”的崛起还有一个新的意义。珠三角正在进入经济结构的深度调整期,产业优化升级迫切,而产业空间布局也会作出相应调整。在这一轮调整中,广州需要在主城区之外,建设一个新的城市“副中心”来重新统领珠三角新一轮的产业变革。

从更宏观的视野来看,南沙的崛起,也不只是广州和珠三角的需要。它也是世界经济版图变迁,尤其“中国-东南亚-南亚”这一海上丝绸之路经济带核心区域崛起的需要。

任何一座城市、一个“中心”的崛起,最根本的推动力都在于它成为了这一区域的资源集聚地和分发地。或者说,它必须是一个枢纽。那么,南沙会成为谁的枢纽?

南沙会成为“中国-东南亚-南亚”这一经济带的枢纽,而这个经济带将是未来世界经济增长的中心。为什么?

不久前,复星集团CEO梁信军在新加坡一个活动上谈及复星的投资方向时说,欧洲的恐怖主义对复星业务有负面影响,南亚和东南亚对全球经济和中国企业愈发重要。他说,该地区经济15年内将成为最重要的地区。

复星是中国最具国际化视野的民营财团,其投资几乎遍布所有类型、所有体量的经济体。显然,梁信军的话分量很重。而更加值得注意的是,复星这家嗅觉灵敏的超级财团不但把南方总部落在广州,还在南沙落子展开了金融布局。

2015年6月,复星花巨资拿地,将南方总部落户广州。2016年8月,复星公告说,其在广州筹建的“复星联合健康保险股份有限公司”收到保监会的正式批复。市场消息称,公司将落地南沙,并成为入驻南沙的首个总部级保险机构。

中国第一民营财团的选择背后,是广州作为“一带一路”经济带桥头堡地位的夯实,和南沙作为亚太重要航运中心地位的良好前景。

关于全球经济增长,概念很多,如“金砖国家”。投资银行的经济学家们,往往为了在一些国家和地区的“业务需要”,而夸大它们的经济质量和潜力。因此,这个世界好像到处都有无限增长。

但实际上,真正能持续增长的只是少数。增长并不只是一种人口和资源现象,某种程度上,它更是一种文化现象。不同的文化,它孕育的增长质量和速度都是不同的。

举个例子来说,冷战时代的经济学界认为,威权政府治理之下,一个国家和地区的增长会更快。但一个被忽略的问题是,同样是威权政府,不同文化所创造的增长速度和持久力也有很大差异。

韩国和智利是最好的比较对象。从1970年代中期到1990年代初,处于威权时代的韩国,经济增长率一直保持在6%以上,经常超过10%。而同时期处于皮诺切特治下的智利,尽管经济增长被西方称为奇迹,但增长率时常低于5%,更从未超过10%,还出现过负增长。、

外界认为,是东亚的节俭、勤劳文化造就了东亚奇迹,儒家文化更利于经济发展。实际上,除了东亚国家之外,和其他一些后发地区相比,东南亚和南亚地区的文化氛围也更容易发展经济。

这方面最直观的指标是储蓄率。南亚最大的国家印度,在发展中国家其实可以算作一个“高储蓄率”国家,随着经济的崛起,该国储蓄率近年来已超过30%,而巴西不超过20%。此外,东南亚各国的储蓄率也普遍高于拉美、东欧和非洲诸国。

某种程度上,储蓄率代表着国家和人民是否愿意改变落后境况的企图心。所以,中国、韩国和日本、德国,这些在各自区域经济独树一帜的国家都是该区域的高储蓄率国家。

经济学家热衷于鼓吹增长,但投资者则必须理性和保守,他们的视角更能帮助我们去理解地区经济的前景,复星的视角就是个好例子。投资者看到了“中国-东南亚-南亚”经济带良好的前景,这是广州和南沙的机遇。

数据显示,2016年上半年,广东的前3大贸易伙伴,分别是东盟、欧盟和日本,其进出口分别为3321.2亿元、3138.1亿元和1818.9亿元。此前,欧盟和美国以及日本,经常位于东盟之前。

可以看出,这一经济带正成为越发紧密的“经济共同体”。在这个过程中,广州以南沙为依托建设国际航运中心,是提升广州对东盟、南亚辐射力,增强广州在全球范围,尤其是“一带一路”区域内资源配置能力的必然选择。

南沙崛起的另一个大视野是世界商业变革的可能性。

中国一线城市各自有着不同的发展模式。北京是政治中心,自然不必说,而其他三座城市,往往更容易被比较。和广州相比,上海最大的优势在于经济的体量。上海并不算中国的金融中心—未来可能是,至少现在不是,《南风窗》记者在此前多有论述。除此之外,世界500强企业的进驻也是上海引以为豪的优势。

世界500强的经营模式千差万别,但本质上可以归纳为:占据产业链的高价值环节—品牌、核心技术,然后把低价值环节外包给“中国制造”,也部分外包“东南亚制造”或“印度制造”。换言之,他们用资本在全球组织研发,用订单在全球组织生产,用品牌在全球组织销售。

但这种模式可能在互联网时代被颠覆。某种意义上讲,跨境电商的崛起,便有颠覆500强势力版图的端倪。

这个世界为何需要500强?不妨用最经典的新制度经济学企业理论来解释。1937年,经济学家罗纳德·科斯在其论著《企业的性质》中,创造性地用交易成本分析了企业存在的原因。而此前的学者,对企业存在原因的论述多半没有逃出“社会分工”、“规模效应”之类的窠臼。

简单来说,这一理论诞生于信息化时代之前。即在信息不对称、不完备的条件下,用外部市场的方式进行交易,那么交易费用、交易成本较高。于是,通过企业内部交易的方式,便可以极大地降低成本。

该理论认为,资源配置的手段主要是两种,一种是外部的市场手段,一种是内部的企业手段。所有交易,最终选择哪种方式完成,将以配置效率为标准,同时基于市场定价成本与企业组织成本之间的权衡。

从经济全球化的实践来看,500强企业的存在的确可以看作为全球化过程中,交易成本的最小化的需求。但随着中国的崛起,大企业的整合模式正在“裂变”,手机行业最为典型。诺基亚、三星、苹果等巨头曾在全球范围内组织研发、生产和销售,但这个产业链中的中国企业越来越跳出了这个链条,而是自己“单干”,做自己的品牌,并最终蚕食前者的份额。

在互联网时代,这种裂变将愈演愈烈,因为企业存在的最大基础—信息不对称问题有了“新解法”。信息不对称,永远都存在,但解决方案却在革命。其中,跨境电商是最典型的代表,跨境电商和淘宝、天猫或者京东一样,不但改变了流通业,也颠覆了制造业和品牌消费品企业,而跨境电商则把同样的战场扩张到了跨国界。

一个最简单的例子是,一家广东的制造业企业,它以前为500强做代工,之所以被整合进了500强的产业链,在于这家500强企业控制了欧美的销售终端。但通过跨境电商,它完全可以跳出这条产业链,独立争夺海外市场。路很长,但这是一个可能,更是一个趋势。

在这个意义上讲,南沙电商产业的发展之路可以说独辟蹊径,这是顺应世界商业变革的一条路。跨境电商“南沙模式”已经有了起色,截至今年年初,在南沙出入境检验检疫局备案并开展业务的跨境电商相关企业已达774家。2015年,广东省跨境电商进出口167.3亿元,位居全国第一,南沙贡献不菲。

可以说,航运中心为南沙加入全球资源配置奠定了“硬件基础”,那么作为一个超级电商中心的崛起,则为这一过程提供了“软件基础”。此外,航运和电商的崛起还为南沙带来另一个发展的“共生物”,即基于航运结算和跨境资金流动的创新金融的发展。复星金融板块落子南沙,必然是看到了这一机遇。

最新数据显示,截至2016年上半年,落户南沙自贸区的金融企业达1163家,港资银行、金融租赁、消费金融、公募基金、航运交易所等各类金融机构集聚,一个传统金融和创新金融机构交互发展的多元化现代金融服务体系雏形已经出现。

南沙的崛起,除了纾解中心市区压力、让整座城市均衡发展,市民更加宜居外,还在于广州加强对珠三角辐射的需要。

一直以来,广州中心市区是珠三角生产要素的分发地,比如人员的转运枢纽、制造业债务融资中心(股权融资中心是深圳)。当然,更是文化教育资源的供给中心。

广州作为交通枢纽的建设,很大程度也是考虑到了这种辐射作用。比如,广州南站作为亚洲最大的火车站和中国华南的轨道交通枢纽,对珠江西岸这一制造业集中区域的辐射是显而易见的。但随着珠三角产业的转型,广州对珠江东岸的辐射还应该加强,而南沙必然要承担这个责任。

不过,城市副中心,最终必须是人的中心,既是产业的中心,也是宜居的中心,这就要求要为人的居住和出行提供最好的条件。

南沙发展需要解决的第一个瓶颈就是交通问题。在国内外很多大城市,尽管建设起了城市副中心,但副中心的繁荣却是以上班族付出高昂的通勤成本为代价的,这种现象尤其在发展速度快、规划落后的发展中国家最为典型。

比如,在巴西工商业中心圣保罗,经济的发展和城市的扩张带来了严重的堵车问题。中产阶层经常因为堵车在路上消耗半个上午,真正的富豪阶层则可以购买直升飞机来连接家庭和办公室,而金领阶层也热衷于“拼机”出行。优步公司为此甚至还在巴西推出了直升机“叫机”服务。

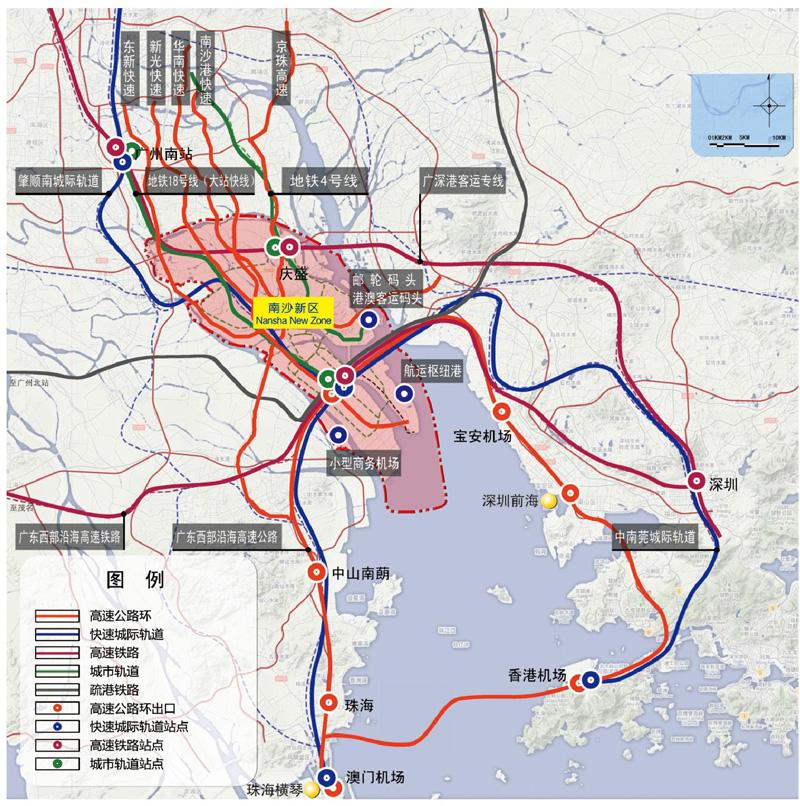

“圣保罗模式”的另外一层含义是,真正为城市扩张承担最多代价的是中产阶层,因为富豪和金领可以“用钱解决问题”。但中国截然不同,因为中国具有最强大的轨道交通建设能力。未来,南沙将成为珠三角轨道交通的重要中心。

南沙未来的轨道交通分为市内和城际两个方面,两者将并行建设。在市内交通方面,未来从南沙将有望半小时直达中心城区,广州轨道交通建设的指导思想之一将是突出对南沙新区、南沙自贸区的支持,着重规划建设南沙新区与中心城区和广州南站、白云机场等重大枢纽衔接的快速轨道联系。

目前已经提出的计划是,建设轨道交通十八号线、二十二号线。十八号线(万顷沙至广州东站)线路全长62.5km,途经南沙区、番禺区、海珠区和天河区,这是连接南沙和广州市区的“东部动脉”。二十二号线(万顷沙至白鹅潭)线路全长66.3km,其中万顷沙至番禺广场与十八号线共线,途经南沙区、番禺区和荔湾区,这是“西部动脉”。

城际交通更是大有可为。未来,南沙将实现半小时到达深圳、东莞、中山、佛山等临近城市,1小时到达珠三角主要城市的总体目标。根据广州铁路枢纽总图规划和珠三角城际轨道交通线网规划,南沙区规划有广深港高铁、深茂铁路、赣深客专南沙支线等国铁线路,以及肇南城际、中南虎城际、广中珠澳城际等城际轨道线路。

南沙作为珠三角的地理中心,轨道交通将真正把这个“中心”位置做实。事实上,产业的发展除了资金、信息的集聚,人的积聚更为重要,轨道交通将为创业者、企业家和上班族汇聚南沙提供最经济和舒适的通勤方式。

从根本上讲,城市副中心并不是土木中心,而是产业中心和经济发展的先锋。在经济增速方面,南沙区已稳居广州各区冠军。2016年上半年,南沙成为广州市唯一一个增速达两位数的城区,GDP增速为13.8%。

广州已经将打造“枢纽型网络城市”作为目标,在国际航运枢纽、国际航空枢纽、国际科技创新枢纽三大战略枢纽建设中,南沙必然是先锋,它将成为广州对珠三角新的辐射中心,也将成为海上丝绸之路经济带重要的桥头堡和资源配置地。