微波辅助聚乳酸合成的研究进展*

2016-09-01孙正谦郑红娟

孙正谦,郑红娟

(河南工业大学材料科学与工程学院,河南 郑州 450001)

微波辅助聚乳酸合成的研究进展*

孙正谦,郑红娟

(河南工业大学材料科学与工程学院,河南郑州450001)

聚乳酸是一种完全生物可降解的新型绿色塑料。在聚乳酸的合成过程中,微波辐射加热相比传统加热具有高效节能、降低成本等优点。本文具体介绍了微波作用原理,以及在微波辐射的条件下,两种不同合成工艺(直接聚合法和开环聚合法)的具体内容,反应过程中温度、功率、反应时间、真空度、催化剂种类及用量等工艺参数,综述了微波在聚乳酸合成方面研究的最新进展,并对其未来前景做出了展望。

聚乳酸合成;微波;研究进展

聚乳酸(PLA)是由生物质原料(马铃薯、甜菜、甘蔗、秸秆纤维素等)[1]经微生物发酵而成的小分子乳酸聚合而成的高分子材料。不仅生产过程无污染,而且可以从根本上解决石油资源枯竭和石油价格飞涨造成的化工原料成本上升的问题[2],符合循环经济和可持续发展的理念。

聚乳酸是一种脂肪族聚酯类化合物,具有良好的可生物降解性和生物相容性。而且这类塑料具有与聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等通用塑料十分相似的物理机械性能,同时具有良好的加工性能[3],可以广泛地应用于服装、包装、农业、汽车、电子、生物医药等通用领域,也可以使用在3D打印[4-6]、微相分离[7]、生物医学等高端领域。

然而,聚乳酸的合成过程中通常存在生产效率低,工艺复杂、反应时间过长、产品成本高等缺点。微波辐射合成工艺可以降低传统合成方法的操作要求,使合成反应的时间明显缩短,从而大大降低了能耗和聚乳酸的生产成本,并且符合环境保护和清洁生产技术的要求,具有广阔的研究开发前景[8]。

1 微波技术

1.1微波的作用原理

微波一般是指频率为300 MHz~300 GHz的电磁波,属于无线电波中波长最短的波段,即波长在1 mm~1 m之间的电磁波[9]。在化学反应中,通常采用2450 MHz的微波进行反应。微波作为一种电磁波,其与物质的相互作用和一般的电磁波有共同之处,也可以发生反射和吸收等。吸收从作用机理上讲分为两类:吸收微波粒子的能量引起内部分子或原子的能级跃迁;微波加热。

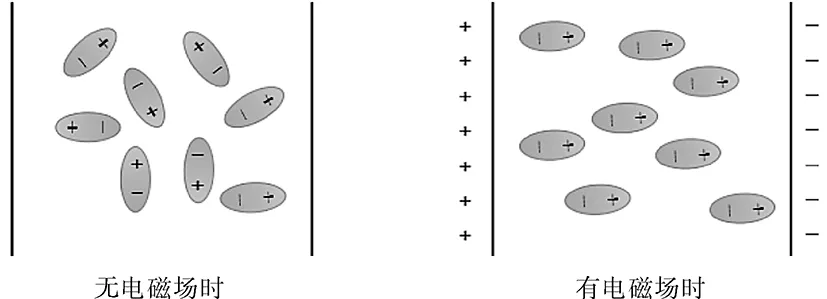

微波加热实质是介质材料自身损耗电场能量而发热。材料的介电性来源于分子或基团极化。在电磁场作用下,在均匀介质中的微观粒子可产生三种类型的介电极化:电子极化、原子极化、偶极极化。前两种极化位移速度很快不产生热量,而偶极极化是具有固有偶极矩的极性分子,在没有外电场时,由于分子的热运动,偶极矩指向各个方向的机会都有,当外电场的作用下,极性分子沿电场方向排列而发生取向,取向极化过程中需要克服极性分子本身的惯性和旋转阻力。在高频电磁作用下,这些取向运动以每秒数十亿次的频率下不断变化,造成分子的剧烈运动与碰撞摩擦,从而产生热量,实现电能直接转化为介质的热能。图1为偶极极化过程[10]。

图1 极性分子偶极极化

传统加热方式的原理是根据热传导、对流等原理,热量都是由外向内传递,并进行加热物质,物质中难以避免地存在温度梯度,导致加热的物质受热不均匀,从而致使物质出现局部温度过高。微波的加速反应是由于不同介质材料的介电常数和介质损耗正切值是不同的,微波电磁场作用下的热效应也是不一样,微波辐射对极性有机物的选择性加热,称为微波的“致热效应”[11]。相比传统加热法,微波辐射下的化学反应具有以下特点:(1) 加热均匀、速度快;(2)转化率高;(3)选择性加热;(4)无滞后效应;(5)清洁卫生、绿色环保[12]。

1.2微波在有机合成领域的应用

1986年,R Gedye等[13]首次将微波应用于四种不同的有机合成反应。他们发现微波可以大幅度提高反应速率,且具有产率高、副产物少、无污染的优点。之后,Tahseen等[14]对比了微波加热与传统加热对有机化学反应的影响,研究结果表明,微波加热将反应时间从几小时减小到了几分钟。Lee等[15]在微波功率100 W,90 ℃下采用微波辐照法合成了苯基二氢三嗪,实验结果表明,反应时间由传统加热方法的22 h 减少到了35 min,并且产物纯度和产率均有不同程度的提高。Goverdhan L[16]研究了环酯与环醚的微波辅助开环反应,反应5 min后,得到产物的产率为75%~85%,纯度也有所提高。2001年,刘立建等[17]首次将微波辐射技术应用于聚乳酸的合成之后,各种技术不断涌现[18-19]。

2 微波辅助聚乳酸的合成方法

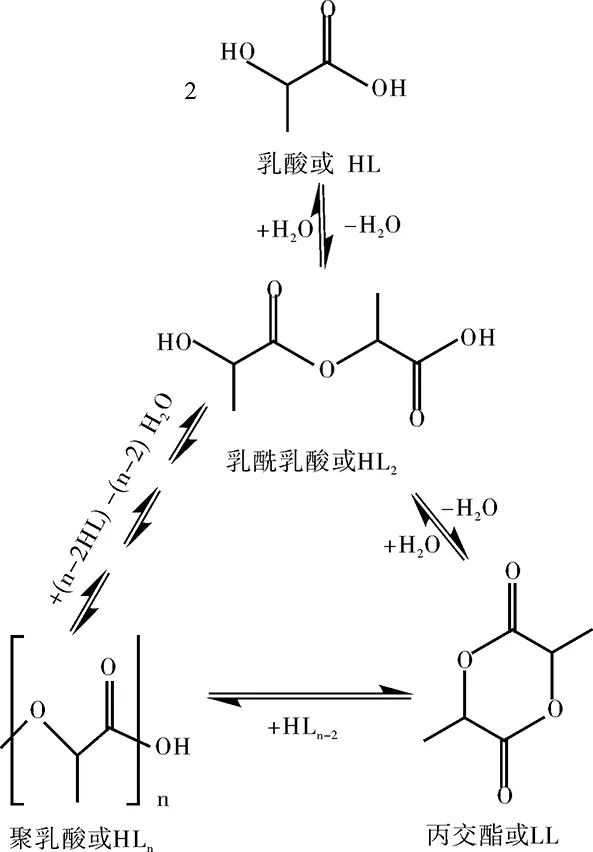

图2 乳酸分子的缩合反应

如图2所示,聚乳酸通常可以通过两种方法合成:一类以乳酸、乳酸酯和其他乳酸衍生物等为原料,通过乳酸分子上的羧基和羟基发生分子间和分子内的酯化反应得到线性二聚体乳酰基乳酸,然后缩合反应进一步生成更高分子量的聚乳酸[20];另一类乳酸合成低聚物后高温裂解得到丙交酯,再以丙交酯为原料进行开环聚合得到聚乳酸,叫做丙交酯开环聚合法(ROP)[21-22]。虽然直接聚合法是合成聚乳酸成本最廉价的方式,但高分子量的聚乳酸商业产品还是主要通过丙交酯开环聚合进行合成生产的[2]。

2.1直接缩聚法

乳酸的直接缩聚制备属于本体聚合。直接缩聚法的主要特点[23]是合成的聚乳酸不含催化剂,聚合工艺短,易分解。反应中存在缩聚和解聚平衡,副产物水在粘性体系中除去比较困难,得到的聚乳酸分子量低且分布较宽。如果能设法及时除水并控制好反应条件,可获得较高的分子量聚乳酸。

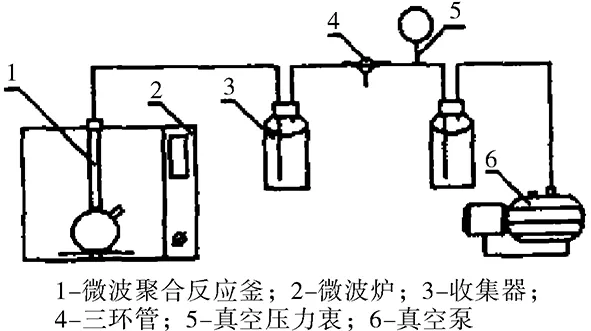

图3 微波聚合反应装置图

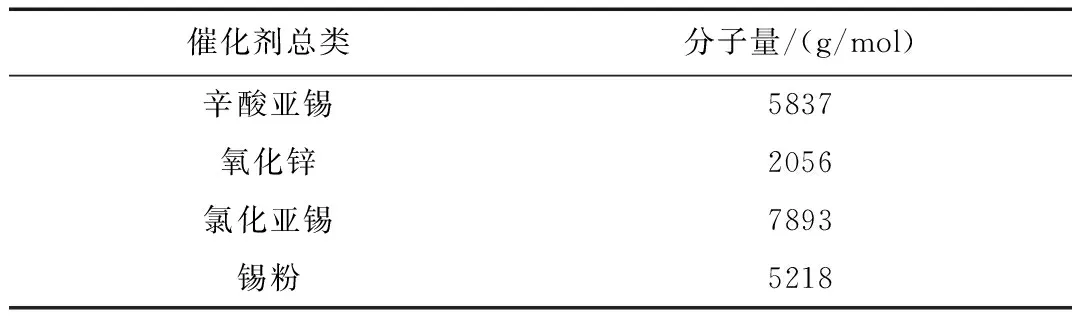

杨秀英等[24]将首先家用微波炉设计为微波聚合反应釜(图3[24]),采用红外测温仪控温。实验中,着重考察了不同和催化剂对粘均分子量的影响,如表1[24]所示。实现表明,催化剂采用辛酸亚锡,用量为0.5%催化效果最好。

表1 催化剂种类对粘均分子量影响

为了解决聚乳酸合成过程中分子量相对较低,分布宽度较大,往往在熔融聚合的基础上进行固相聚合,使熔融聚合获得的聚乳酸进一步反应,从而提高聚乳酸产品的分子量及热性能。乳酸聚合同时是一个可逆的放热反应,反应过程中微波功率对反应温度影响较大。

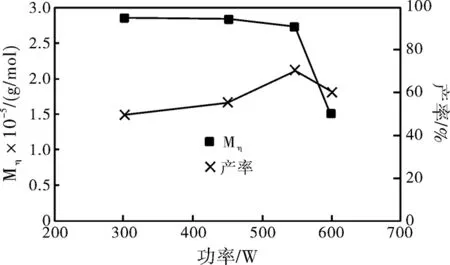

李刚等[25]在熔融/固相聚合中引入微波加热方式。并考察了不同功率对分子量的影响,如图4[25]所示。结果表明,微波最佳功率是545 W。微波功率低时,乳酸之间脱水不完全,产物分子量较低;功率太大时,蒸出的游离乳酸较多,生成更多的丙交酯,分子量也会下降。

图4 微波功率对产物分子量及产率得影响

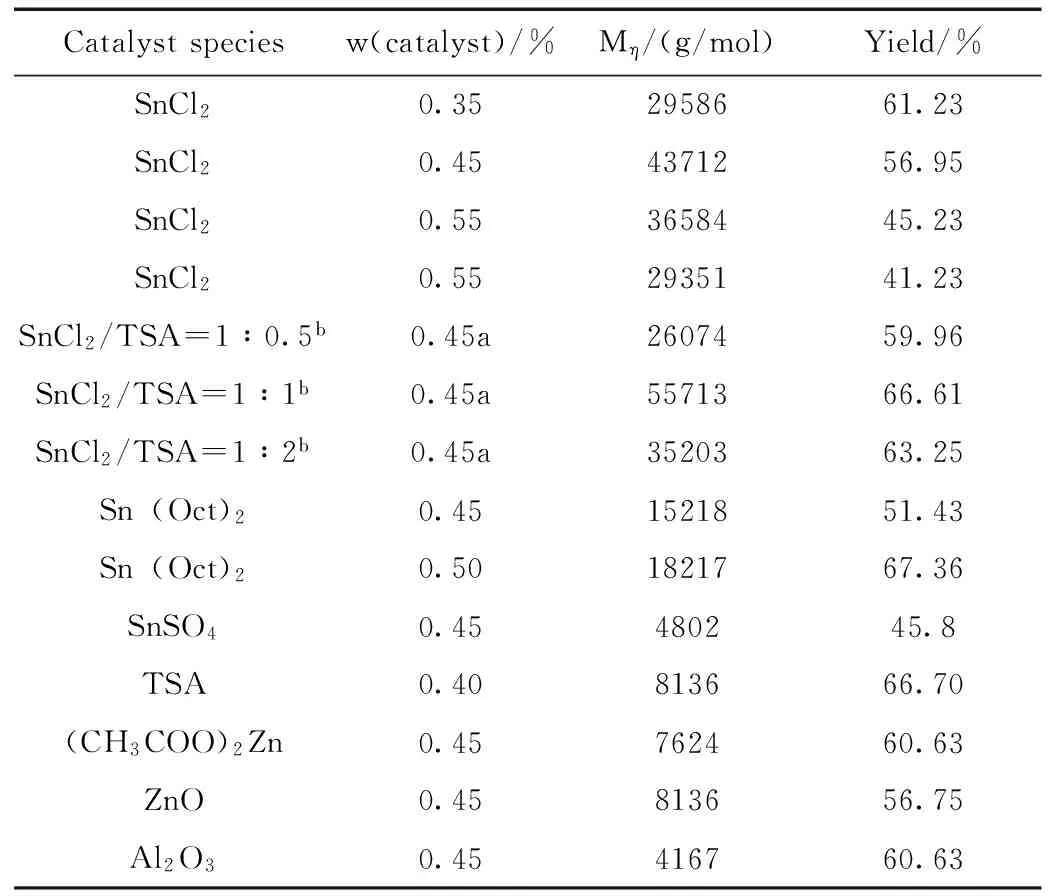

家用微波炉输出不稳定,使得反应炉的磁场分布往往不均匀,造成反应物内出现过热点,产率低,实验重现性较差。张英民等[26]使用无输出间歇的可持续发射微波装置,根据表2[26],重点考察了复合催化剂对实验的影响。实验表明,加入强酸性的TSA后,反应体系酸根浓度增大,能够促进水分子的脱除。同时TSA占据金属化合物上的空配位点,抑制副反应的发生,且TSA本身不参与链转移反应,0.45%的SnCl2与TSA的复合体系催化效果最好,催化效果更好。

表2 催化剂种类对实验的影响

a: SnCl20.45%; b: molar ratio.

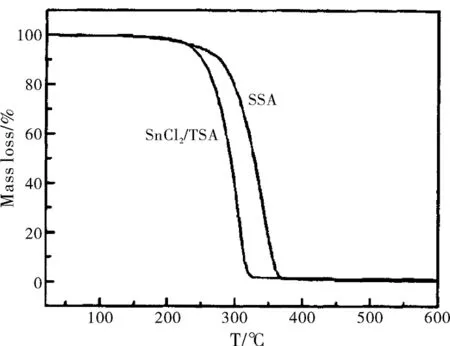

曹海磊等[27]以绿色环保的固体超强酸(SSA)为催化剂,在微波辅助下采用本体聚合法制备出聚乳酸,其产率接近80%,Mη达到2.5×104g·mol-1。如图5[27]所示,较SnCl2/TSA复合催化剂制备的聚乳酸具有较好的热稳定。

图5 聚乳酸的热重分析图

董团瑞等[28]以季戊四醇作引发剂,SnCl2作催化剂,在氮气保护条件下成功合成了具有直连和星形结构的聚L-乳酸。分析结果显示,星型结构的L-聚乳酸机械性较好,具有应变小、恢复快,有利于保持产品外形尺寸的特性。

2.2丙交脂开环聚合法

开环聚合是迄今为止研究最多并且使用最多的方法,也是制备高分子量聚乳酸的最佳方法[29]。因为它具有化学精确控制的可能性,使得其适合于大规模生产。王鹏等[30]首先申请了微波合成聚乳酸的专利,使用分步微波辐射制得高分子量的聚乳酸。

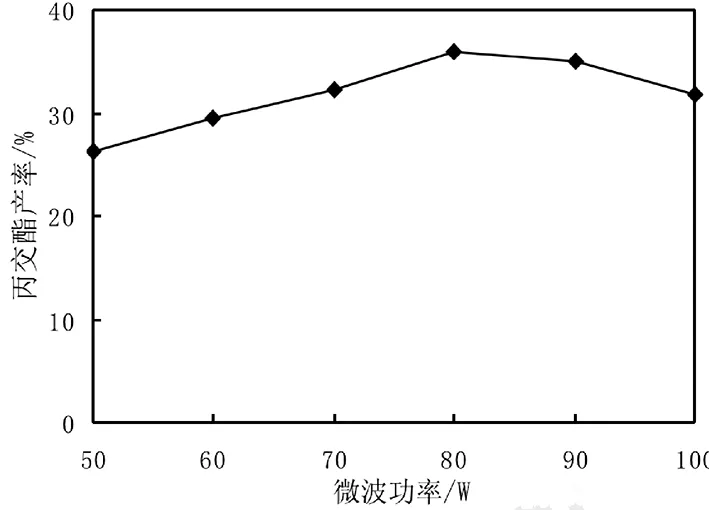

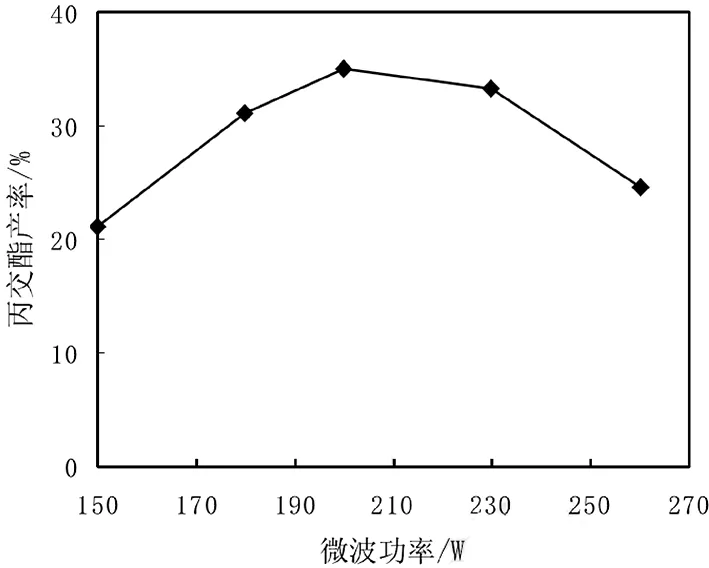

韩宁[31]使用复合催化剂微波辅助合成丙交酯,实验考察了预聚合和裂解微波功率分别对丙交酯产量的影响,如图6和图7所示[31]。实验最终获得最佳工艺条件:温度170 ℃,真空度0.08 MPa下脱水10 min;微波功率80 W,真空度0.095 MPa 下预聚合30 min;裂解条件为微波功率200 W,真空度0.099 MPa。

图6 预聚合微波功率对丙交酯产率得影响

图7 裂解微波功率对丙交酯产率的影响

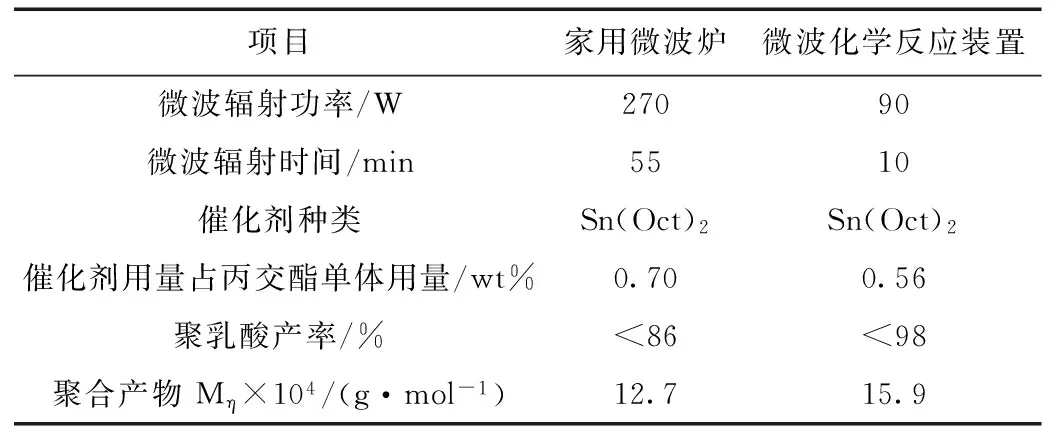

张英民[32]使用改装微波合成反应装置,以丙交酯为原料,进行了丙交酯开环聚合合成聚乳酸的研究。如表3[32]所示,将家用微波炉与改装微波装置进行实验结果对比,在微波功率90 W,聚合时间10 min 的工艺条件下,聚乳酸Mη可达15.9×104g·mol-1,产率81.8%。

表3 两反应器内实验结果对比

张科等[33]、舒静等[34]分别采用微波辅助丙交酯合成聚乳酸,考察了单体纯度、催化剂、真空度、微波功率和时间对产物、反应速率的影响,并采用红外光谱图和核磁共振图谱表明了聚合产物为聚乳酸,后者得到 Mη=20.00×104g·mol-1,产率 82.2%的聚 D,L-丙交酯。

在微波合成聚乳酸的报道中,大部分使用自己改装的反应器或者家用微波炉。不同模式微波的重叠会造成电磁场分布不均匀,缺少精准的控制系统,实验重现性差。为了实现真正意义上的微波合成,提高实验重现性,需要使用专用微波有机合成仪。

目前世界上生产微波有机合成仪器的国家主要有美国、瑞典等。曾庆慧等[35]、肖猱等[36]使用美国CEM公司生产的DISCOVER型单模微波有机合成仪进行高分子量聚乳酸的微波合成。该合成器的主要特点是:采用单模微波技术,使微波以单一模式进入反应系统,能够在反应腔内形成一个能量均匀、高密度的、稳定的微波场。两者实验显示,反应体系中副产物少,聚乳酸的收率纯度高、消旋小、结晶度高、力学性能好。

国外学者P Singla[37]、P Jiménez-Bonilla等[38]分别使用传统加热和微波辐射进行丙交酯开环聚合反应,实验表明传统油浴加热时间过长,是微波辐射加热的反应时间的数倍。

3 展 望

目前微波辅助合成聚乳酸还处在实验研究阶段,制约微波技术引入聚乳酸工业化生产有四方面:产品缺乏再现性,扩大规模困难且昂贵,合成工艺标准不统一,需要使用易燃、易挥发、有毒的溶剂进行提纯。

如何加快微波技术在聚乳酸实际生产中的应用是未来主要面临的挑战。这需要广大科研工作者的共同参与,加强对聚乳酸合成机理的研究,并对微波效应进一步探讨,从而实现对其有效控制,为微波工业化生产聚乳酸打下坚实的基础。

[1]赵国振.马铃薯为原料发酵制备L-乳酸的研究[D]. 昆明:昆明理工大学学位论文,2010:4-7.

[2]仁杰,李建波.聚乳酸[M]. 北京:化学工业出版社,2014(8):2-5.

[3]朱莉芳,闫玉华.聚乳酸的合成与降解机理[J].生物骨科材料与临床研究,2006,3(1):42-51.

[4]Ge ZG,Tian XF,Heng BC,et al.Histological evaluation of osteogennesis of 3D-printed poly-lactic-co-glycolic acid (PLGA) scaffolds in a rabbit model[J].Journal of Biomedical Materials Research Part A,2009,4(2):021001.

[5]Kreiger M,Pearce JM.Environment Life Cycle Analysis of Distributed Three-Dimensional Printing and Conventional Manufacturing of Polymer Products[J].ACS Sustainable Chemistry & Engineering,2013,1(12):1511-1519.

[6]Serra T,Planell JA,Navarro M.High-resolution PLA-based composite scaffolds via 3-D printing technology[J].Acta Biomaterialia,2013,9(3):5521-5530.

[7]Bates CM,Seshimo T,Maher MJ,et al.Polarity-switching top coats enable orientation of sub-10-nm block copolymer domains[J].Science,2012,338(6108):775-779.

[8]汪朝阳,赵海军,侯晓娜,等.聚乳酸合成研究进展[J].高分子材料科学与工程,2009,25(3):162-165.

[9]张寒琦,金钦汉.微波化学[J]. 大学化学, 2001, 1(2):32-36.

[10]符若文.高分子物理[M].北京:化学工业出版社,2012.3.

[11]谢筱娟,杨高升,程林,等.微波辐射下的相转移催化法合成二(苯并三唑基)烷烃[J].化学试剂,2000,22(4):222.

[12]张先如,徐政. 微波在有机合成化学中的应用及进展[J].合成化学,2005,13(1):1-5.

[13]Gedye R,Smith F,Westaway K,et al.The Use of Microwave Ovens for Rapid Organic Synthesis[J].Tetrahedron Letters,1986,27(3):278.

[14]Tahseen, Razzaq, C. Oliver Kappe. On the Energy Efficiency of Microwave-Assisted Organic Reactions[J].ChemSusChem,2008(1):123-132.

[15]Lee H K, RanaTM. Microwave-assisted parallel synthesis of a 4,6-diamino-2,2-dimethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-s-triazine Library[J]. Journal of Combinatorial Chemistry, 2004,4: 21-24.

[16]Goverdhan L Kad. Functional group transformations of diols, cyclic ethers, and lactones using aqueous hydrobromic acid and phase transfer catalyst under microwave Irradiation[J].Organic Process Research & Development, 2003,7:339-343.

[17]Liu L J,Zhang C,Liao L Q,et al.Microwave-assisted Polymerization of D, L-Lactide with Stannous Octanoate as Catalyst[J].Chinese Chemical Letters,2001,12(8):663-664.

[18]Adachi K,Iwamura T,Chujo Y. Microwave assisted synthesis of organic-inorganic polymer hybrids[J].Polymer Bulletin,2005,55(5):309-315.

[19]王鹏.环境微波化学技术[M]. 北京:化学工业出版社,2003:5.

[20]汪朝阳,赵耀明.生物降解材料聚乳酸的合成[J].化工进展,2003,22(7):678-682.

[21]S M F Farnia,J Mohammadi Rovshandeh,M N Sarabolouki.Synthesis and characterization of novel biodegradable triblock copolymers from L-lactide,glycolide,and PEG[J].Journal of Applied Polymer Science, 1999,73(5):633-637.

[22]D D Hile,M V Pishko.Emulsion copolymerization of DL-lactide and dlyeolidein supercritical carbon dioxide[J].Journal of Polymer Science PartA: Polymer chemistry,2001,39(4):562-570.

[23]王雪,刘娜.高效合成聚丙交酯的策略-无终止聚合[J].高分子学报,2015,8(8):884-895.

[24]杨秀英,张德庆.微波法合成低分子量聚L-乳酸研究[J].齐齐哈尔大学学报,2005,25(4):17-20.

[25]李刚.微波辐射熔融/固相缩聚合成聚乳酸及其性能研究[J].化工新型材料,2007,35(7):83-84.

[26]张英民,李开明.连续微波辐射直接熔融缩聚法合成聚L-乳酸[J].高分子材料科学与工程,2009,25(10):27-30.

[27]曹海雷,王鹏小.微波辅助固体超强酸催化合成聚乳酸[J].应用化学,2009,26(S1):558-562.

[28]董团瑞,叶文婷.微波辐射法合成L-聚乳酸[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2010,38(2):50-53.

[29]李汝珍.生物降解材料聚乳酸的研究进展[J].化工新型材料,2015,43(2):18-20.

[30]Wang P,Shu J,Tian L.Synthesis of poly-L-lactic acid by microwave radiation melt polycondensation method[P].CN1594394-A.2005-03-16.

[31]韩宁. 微波辅射法制备丙交酯的情结工艺研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学学位论文,2004.

[32]张英民. 微波辅助合成聚乳酸及聚乳酸/PEG/La-OMMT纳米复合材料制备研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学学位论文,2007:57-58.

[33]张科.聚乳酸的微波辐射合成方法研究[J].高分子材料科学与工程,2004,20(3):46-48.

[34]Shu J,Wang P,Zheng T,et al.Microwave-irradiated ring-opening polymerization of D,L-lactide under atmosphere[J].Journal of Applied Polymer Science,2006,100(3):2244-2247.

[35]曾庆慧.低温常压下高分子量左旋聚乳酸的微波合成及表征[J].功能材料,2007,38(6):972-975.

[36]肖猱.微波辐射法合成聚左旋乳酸及其性能表征[J].塑料,2009,38(5):44-46.

[37]P Singla, P Kaur.Ring-Opening Polymerization of Lactide Using Microwave and Conventional Heating[J].Procedia Chemistry,2012,4:179-185.

[38]P Jiménez-Bonilla. Optimization of Microwave-Assisted and Conventional Heating Comparative Synthesis of Poly(lactic acid) by Direct Melt Polycondensation [J].Original Paper,2014,22:393-397.

Research Progress on Microwave-assisted Poly(Lactic Acid) Synthesis*

SUNZheng-qian,ZHENGHong-juan

(School of Material Science and Engineering, Henan University of Technology, Henan Zhengzhou 450001, China)

Poly lactic acid is a new type of complete biodegradable green plastic. Microwave irradiation, which is compared with the traditional heating method during the synthesis, has the advantages of high efficiency, energy saving and reduce cost, etc. The active principle of microwave, the process of synthesizing lactic in two different ways (direct polymerization and lactate lactic ring-opening polymerization), and the influence of temperature, power, reaction time, vacuum degree, catalyst were discussed. This review dealt with the recent progress in microwave-assisted synthesis of PLA, and made expectation about the development way in the future.

poly(lactic acid) synthesis;microwave;research progress

国家自然科学基金资助(21404032);郑州市科技厅局自然科学项目(20140771);河南省骨干教师资助项目(2014GGJS-062);河南工业大学校基金项目(2014JCYJ13)。

孙正谦(1992-),男,在读硕士,从事微波辅助合成聚乳酸研究。

郑红娟(1979-),女,副教授。

TQ316.33

A

1001-9677(2016)08-0004-04