市域铁路与城市轨道交通过轨运营车站客流组织模式研究

2016-08-24刘世伯张翔宇

刘 路 刘世伯 张翔宇 杜 鹏

市域铁路与城市轨道交通过轨运营车站客流组织模式研究

刘 路刘世伯张翔宇杜 鹏

过轨运营车站由于其混合客流的特殊性,在客流组织方面与传统的铁路车站或城市轨道交通车站有所不同。文章旨在研究过轨运营条件下车站客流组织新模式,给出相应的车站布置结构,并提出横向分隔、纵向分隔、分区域候车3 种站台候车形式。最后从车站管理及乘客便捷性等角度对客流组织模式进行综合评价,并得出其适用性,为实现过轨运营技术提供参考。

市域铁路;城市轨道交通;过轨运营;客流组织;候车;站台

0 引言

近年来,我国经济与城市快速发展,市域铁路、城市轨道交通进入高速建设时期。轨道交通作为联系大城市及其边缘组团的交通方式,优势地位与作用越发明显。建立市域铁路与城市轨道交通之间的资源共享机制与一体化运营体系,不仅是轨道交通自身建设和旅客出行的需要,同时也是建设节约型社会的要求。

1 过轨运营概念

过轨运营指某一运营公司的列车为满足出行需求驶入另一运营公司线路的运行组织方式[1]。过轨运营在东京都市圈、巴黎都市圈等轨道交通网络运营中均已采用。市域铁路与城市轨道交通过轨运营可实现资源共享,扩大轨道交通直达服务范围,减少换乘,满足居民快速、便捷的出行需求。

2 客流组织必要性

传统铁路由于车站接发列车种类多、发车频率小,2 辆列车发车间隔之间有充分的时间可供车站进行客流组织,一般采用候车室候车模式。城市轨道交通主要服务于短距离、快捷的出行需求,乘客总出行时间短,列车发车频率高,一般采用站台候车模式,相对于铁路车站来说,城市轨道交通乘客在车站内经过的作业环节较少,出行时间相对较短。

在过轨运营的情况下,同一车站的相同线路或站台将会接发不同类型的铁路和城市轨道交通列车。因此,无论是传统的候车室候车模式还是高效率的站台候车模式均不再适用于混合客流组织的要求,需要探索一种介于两者之间适应性更好的客流组织模式。

3 客流组织要求

3.1旅客乘降作业

过轨运营采用车次式的列车开行方式,为满足旅客乘降要求,车站内传统的站厅、候车室、通道、站台等物理区域将被重新划分为候车区、乘降区两部分[2]。不同物理区域甚至相同物理区域的不同部分(如站台分隔)可分别划分至候车区与乘降区中。

铁路车站的设计要求同一站台列车发车间隔内能保证一次完整的旅客乘降作业。据此,本文将旅客乘降作业时间定义为从允许乘客经候车区域进入乘降区域(站台、或站台的一部分)时刻开始,到乘客完成上车行为为止。

影响乘降作业时间的因素包括:混合旅客流线的分离点与乘降区域之间的距离、乘客的平均走行速度、混合旅客流线分离点的分离速率[3,4]。可通过合理的客流组织方法缩短乘降作业时间:一方面可将某些作业环节从乘降过程转移至候车过程;另一方面尽可能缩短乘降过程中的走行时间。

3.2站台及通道使用情况

在实际过轨车站的建设或改造过程中,考虑到工程量及工程造价的影响,更关注站台及通道的使用情况。站台及通道的使用情况有以下 4 种:

(1)站台共用,通道共用。同一站台办理不同的列车,乘客共用同一通道进入乘降区;

(2)站台分离,通道共用。不同站台办理不同的列车,乘客共用同一通道进入乘降区;

(3)站台共用,通道分离。同一站台办理不同的列车,乘客经由不同的通道进入乘降区;

(4)站台分离,通道分离。不同站台办理不同的列车,乘客经由不同的通道进入乘降区。

4 客流组织模式

根据上文中的站台及通道使用情况分类,得出过轨运营车站客流组织的 4 种模式:候车室候车模式、候车室检票候车模式、增设独立通道模式和站台候车模式,每种模式需要配合相应的运营管理措施及适用情况。

4.1候车室候车模式

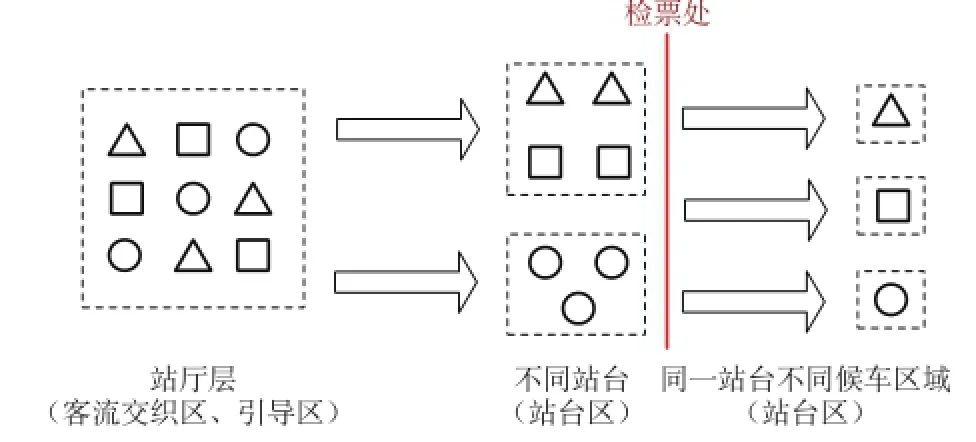

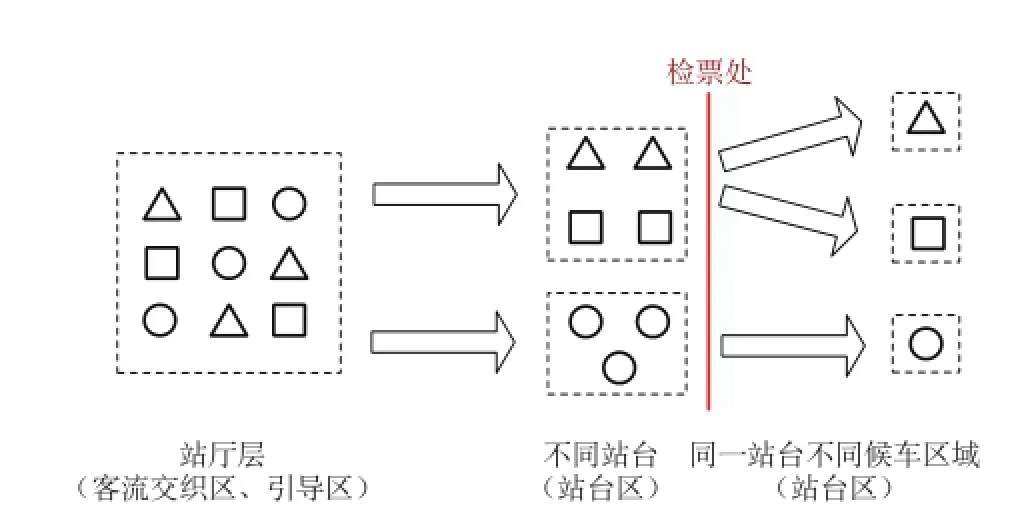

候车室候车模式即传统的铁路车站候车模式,其车站布置结构如图 1 所示,属于“站台共用、通道共用”的情况。

图1 候车室候车模式车站布置结构图

注:△表示市域铁路客流,□表示地铁客流,○表示其他客流,下文中类似。

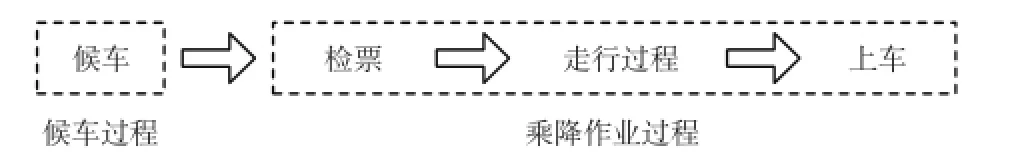

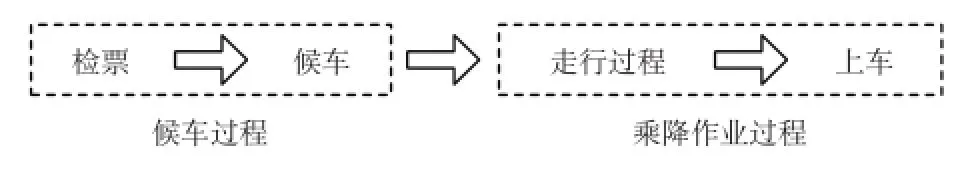

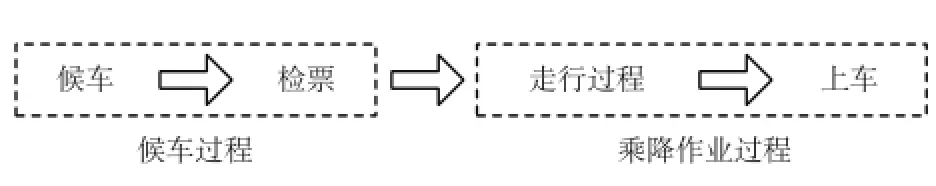

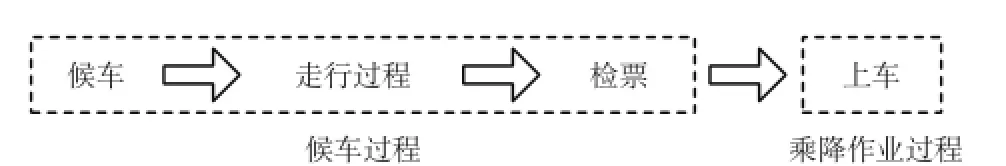

候车室候车模式中旅客作业流程包括候车过程与乘降作业过程,乘降作业过程分为 3 部分:检票、走行过程及上车过程(图 2)。

图2 候车室候车模式作业流程

其中,候车时间取决于乘客的到站时间,不计入车站完成乘降作业的时间。因此,车站实际完成 1次乘降作业所需要的时间为:

式(1)中,t检票为乘客通过人工(闸机)检票所需的时间,与检票窗口数量、候车乘客人数有关; t走行为乘客由混合旅客流线分离点走行至站台所需的时间,与通道、楼梯长度及乘客走行速度有关;t上车为所有候车乘客全部上车完毕所需要的时间,与车门数量、候车乘客人数有关;t缓冲为组织完成乘降及列车运行预留的弹性时间。

4.2候车室检票候车模式

候车室检票候车模式是在候车室候车模式的基础上发展而来,调整组织形式为先检票再候车,车站布置结构如图 3 所示,属于“站台共用、通道共用”的情况。

图3 候车室检票候车模式车站布置结构图

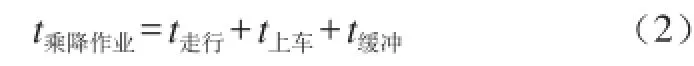

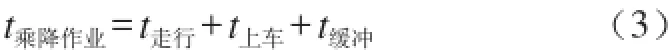

为了提高车站内旅客乘降的效率,候车室检票候车模式特点是将检票口设置在候车室入口处。旅客作业流程如图 4 所示。

图4 候车室检票候车模式作业流程

完成 1 次乘降作业所需要的时间为:从式(2)中看出,候车模式由先候后检调整为先检后候,将乘坐不同种类列车的乘客安排在不同的候车室候车,乘客可以直接从候车室进入站台,混合旅客流线分离的速率得到了很大的提高,乘降作业时间有所减少。

4.3增设独立通道模式

该模式采用在独立通道入口处检票。市域铁路与城市轨道交通乘客通过不同的进站通道进站,进站后直接到达站台,在站台上完成乘降作业,车站布置结构如图 5 所示,属于“站台共用、通道分离”的情况。增设独立通道模式中旅客作业流程如图 6 所示。

图5 增设独立通道模式车站布置结构图

图6 增设独立通道模式作业流程

完成 1 次乘降作业所需要的时间为:

需要指出的是,式(3)中的 t走行明显小于候车室检票候车模式中乘客走行至站台的时间,相当于提供了1 条无阻抗路径。

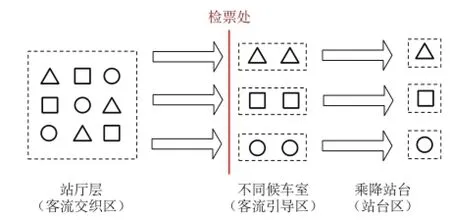

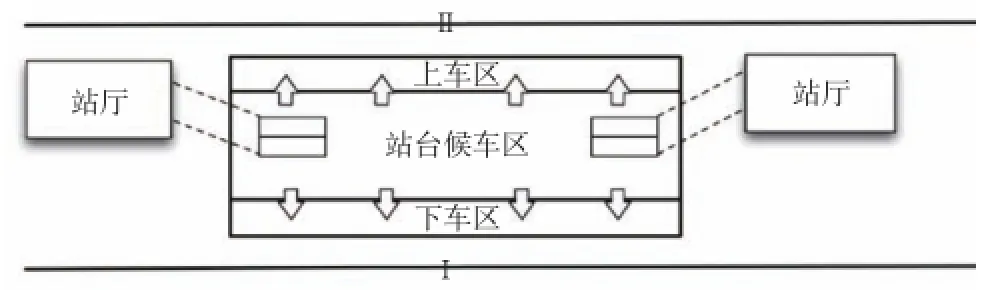

4.4站台候车模式

随着发车频率的不断提高,过轨车站的发车间隔将不足以使传统的候车室候车模式完成 1 次完整的旅客乘降作业,即:

t乘降作业> t发车间隔

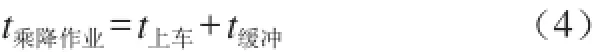

此时应通过缩短乘降时间、增大发车间隔或利用不同站台组织旅客运输。为缩短乘降时间,就需要选择更高效的站台候车模式。站台候车模式的关键是在站台层检票,在站台层面将不同类型的旅客划分至不同的等候区域,图 7 是站台候车模式车站布置结构,属于“站台分离、通道可能共用或分离”的情况。站台候车模式中旅客作业流程如图 8 所示。

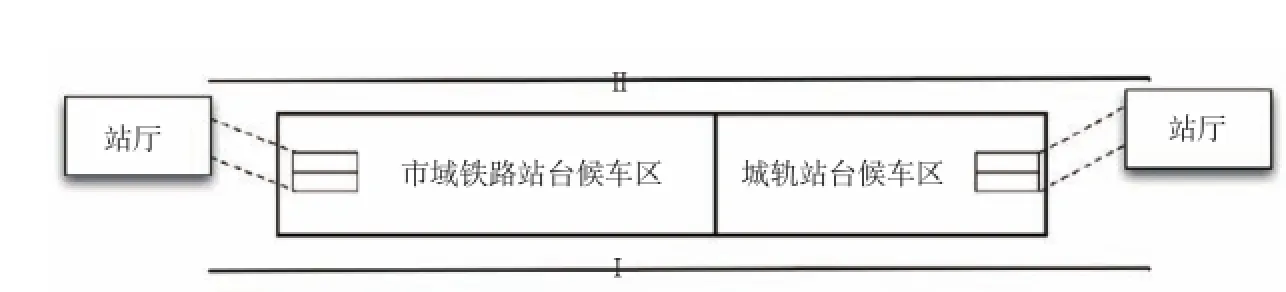

图7 站台候车模式车站布置结构图

图8 站台候车模式作业流程

完成 1 次乘降作业所需要的时间为:

由于在站台上对混合旅客流线进行分离,式(4)中,乘降作业时间不再包括旅客从流线分离点走行至站台的时间,同时从集中检票变为了分散检票。因此,站台候车模式所花费的乘降作业时间最少。

在候车室候车、候车室检票候车、增设独立通道3 种模式下,旅客流线在站台层已变为单一流线,传统的站台形式便可满足客流组织要求。在站台候车模式下,相同站台可能接发不同类型列车,为避免乘客误乘,需要在站台区通过围栏、拉线等形式将站台分隔为站台候车区与乘降区,以下结合实际情况提出横向分隔、纵向分隔和分区域候车 3 种方法。

4.4.1横向分隔

当站台容量和站台宽度足够时,可横向分隔站台,将站台区域划分为候车区与乘降区,通过工作人员及标识系统的引导,避免乘坐不同列车的旅客流线交织。候车区需要设置出入口,通过楼梯、通道与站厅连通。岛式站台横向分隔方案如图 9 所示,侧式站台类似。

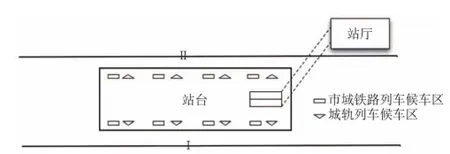

图9 岛式站台横向分隔图

横向分隔站台除作为旅客乘降场所外,还取代了部分站厅的功能,需要在站台上根据客流情况设置多个检票口,保证上车速度。因此,考虑适当增加站台候车区的宽度,并在站台区增设引导标识系统。站台长度取铁路与城市轨道交通中最大长度情况下的停站标准设计。

4.4.2纵向分隔

当站台容量和站台长度足够时,可纵向分隔站台,将站台区域划分为市域铁路乘客候车区与城市轨道交通乘客候车区,列车分别在各自候车区停站并组织旅客乘降,2 类候车区分别设置单独出入口,岛式站台纵向分隔方案如图 10 所示,侧式站台类似。

纵向分隔时由于乘坐不同列车的乘客在进入站台层时已完全分离,乘客在进入站台之前已经完成检票过程,站台宽度与候车室候车模式的宽度基本相同,而站台长度则应保证市域铁路列车与城市轨道交通列车理论上同时停站的长度,并适当增加缓冲距离。

4.4.3分区域候车

将市域铁路旅客与城市轨道交通乘客的候车区域按照一定距离错开设置,通过不同的地面引导标识及语音播报系统进行引导,使乘坐不同种类列车的乘客在各自区域分别候车,岛式站台分区域候车方案如图11所示,侧式站台类似。

图10 岛式站台纵向分隔图

5 综合评价

考虑到站台的设计要求及乘客服务水平,主要从车站组织管理、旅客流线交织、乘客便捷性、对乘客素质的要求 4 方面对不同的客流组织模式进行评价。

5.1车站组织管理

(1)候车室候车模式。不需要对原有铁路车站候车室进行改造,只需要对不同的候车室进行重新划分,确定既有铁路候车室及城市轨道交通候车室,站台区的客流组织管理相对简单。

(2)候车室检票候车模式。需要将检票设备由候车室出口处移至候车室进口处,并对不同的候车室进行重新划分。车站对于候车室和站台区的组织管理相对简单,但对客流交织区需要投入比较大的精力设置引导标识以及安排工作人员进行秩序维持。

(3)增设独立通道模式。主要是为既有铁路旅客和城市轨道交通乘客分别设立进站口及通往过轨站台的独立通道,在进站处增设引导标识及检票口,进入通道后的客流组织管理比较简单。

(4)站台候车模式。需要取消既有铁路车站的候车室,在站台上加装一定的隔离设备。由于混合客流聚集在站台区,站台情况较为复杂,需要设计大量引导标识,并安排工作人员进行组织管理。

图11 岛式站台分区域候车站台图

分区域候车站台与横向分隔站台类似,但分区域候车的乘客在进入站台层之前已经检票完毕,在站台停留时间较短。因此,不需要特别加宽站台,但必须增设引导标识系统。建议站台宽度位于横向分隔站台与普通站台之间,站台长度可以取铁路与城市轨道交通中最大长度情况下的停站标准设计。

5.2旅客流线交织

(1)候车室候车模式。在进入站台区之前的空间内均存在客流冲突,即混合客流始终存在于客流交织区和客流引导区(站厅层以及候车室)。

(2)候车室检票候车模式。客流冲突仅发生在客流交织区,进入客流引导区(候车室)后,混合客流便已经完全分开,变为单一客流。

(3)增设独立通道模式。在进入站台区之前混合旅客流线已经彻底分离。

(4)站台候车模式。乘客进入乘降区以前均存在客流冲突,包括客流交织区、客流引导区和站台区,冲突范围较广。

5.3乘客便捷性

(1)候车室候车模式与传统的铁路候车模式较为接近,对于乘客不存在太多的适应性困难,只需要在候车室内关注列车到站信息,防止错过列车,但乘客在站内停留时间较长。

(2)候车室检票候车模式改变检票与候车的顺序,进一步缩短了乘客在候车室的停留时间。

(3)增设独立通道模式对于乘客出行最为便捷,走行过程不受干扰,检票后经通道直达站台。

(4)站台候车模式中乘客经历的客流冲突时间比较长,需要始终关注不同的引导标识,以防走错站台,或者在站台上选错候车区域等。对于乘客来说,虽然走行距离及站内停留时间有所减少,但需要依靠自己区分候车地点和列车信息,会有一部分乘客在辨明路径和列车上存在困难。

5.4对乘客素质的要求

候车室候车、候车室检票候车及增设独立通道模式属于完全的物理隔离方式,一般乘客均可通过引导标识系统进入正确的候车室,检票后进入站台,乘错车的几率很小,对乘客素质的要求不高。

站台候车模式对于乘客的自主性要求比较高,需要能够准确辨别各类信息,对乘客素质的要求较高。

5.5对比分析

图 12 为 4 种模式的综合评价图,根据不同模式的特点可以看出,候车室候车模式适用于列车发车间隔很大、直通客流量及其他客流量均较大的车站;候车室检票候车模式适用于列车发车间隔较大、直通客流量及其他客流量一般的车站;增设独立通道模式适用于列车发车间隔较小、直通客流量较大及其他客流量均较大的车站;分区域候车模式适用于列车发车间隔很小、直通客流量及其他客流量均较小的车站。

6 结语

客流组织模式是车站运营管理中的重要组成部分,在未来市域铁路与城市轨道交通过轨运营的条件下,车站的组织管理也要相应地做出调整。本文考虑实际车站的工程改造情况,提出 4 种切实可行的客流组织模式。其中,站台候车模式对乘客素质的要求最高,车站管理的难度较大,但乘降作业时间最短;增设独立通道模式的旅客流线交织区域最少,乘客便捷性较好。需要结合具体的车站或枢纽情况,选择不同的客流组织模式。

图12 客流组织模式评价图

[1] 毛保华,刘明君,黄荣,等. 轨道交通网络化运营组织理论与关键技术[M]. 北京:科学出版社,2011:34-35.

[2] 汤天培,马健霄,魏永平. 铁路综合客运枢纽静态导向标志系统设计[J]. 城市轨道交通研究,2012, 15 (12):83-85.

[3] 刘芳林,李得伟,李晓娟. 铁路客运站旅客流线的计算与优化[J]. 铁道运输与经济,2013,35(11):55-58.

[4] 丁丹丹,韩宝明. 城市轨道交通换乘枢纽大客流换乘疏散研究[J]. 现代城市轨道交通,2011(6):92-95.

Study on Passenger Flow Organization Modes for Run-Through Stations between Railway and Transit

Liu Lu, Liu Shibo, Zhang Xiangyu, et al.

The paper aims to study the new passenger flow organization modes under run-through operation. The corresponding station arrangements are described and 3 platform structures are discussed, including crosswise spaced, longitudinal spaced, different halls spaced. In the final part, it evaluates the passenger fl ow organization modes from the view of station management and passenger convenience. The applicability of the mode is concluded and the results in the paper provide the reference for runthrough operation techniques.

suburban railway, urban rail transit, runthrough operation, passenger flow organization, passenger waiting for train, platform

U293.6

刘路:北京交通大学城市交通复杂系统理论与技术教育部重点实验室、北京交通大学中国综合交通研究中心,博士研究生,北京 100044

2015-09-30责任编辑 凌晨