中华传统经典阅读推广的问题及对策研究

2016-08-24尹博

尹博

(辽宁大学图书馆,辽宁 沈阳 110036)

中华传统经典阅读推广的问题及对策研究

尹博

(辽宁大学图书馆,辽宁 沈阳 110036)

中华传统经典阅读是提升全民文化素质的有效途径。受经典本身存在累积性特征、古今语言环境不同,时代久远等因素影响,中华传统经典形成了复杂的文本体系,在内容上与现实生活脱节,致使读者难以读懂。根据经典的“次生层”原理,图书馆可提供适合读者的经典注释评点本、以导读方式引领读者走进经典“次生层”,将传统经典置于当代文明中解析,同时保持自身的文化认同,最终消解经典语言障碍,推动中华传统经典阅读健康发展。

中华传统经典阅读推广累积性次生层

1 引言

经典是一个民族历史上长期形成的价值体系,是心灵的滋养,是精神的升华,是文化的深厚积淀。中华传统经典是经典中最精华的部分,最能体现中华民族精神,最不易读懂理解,最需要反复吟咏阅读。中华传统经典阅读也最能提升全民文化素质、滋养社会主义核心价值观。在经典阅读如火如荼开展的今天,中华传统经典阅读尚未形成研究场域。笔者对其中存在的各种问题进行总结,针对问题现状提出解决方法,以期为经典阅读推广研究提供新的视角。

2 中华传统经典阅读存在的问题

2.1经典因累积性特征形成复杂的文本体系

传统经典具有累积性特征,在千百年间传播过程中不断有后人对其评说,这些评点、注释及批评话语连同经典本身,构成了复杂的文本体系。詹福瑞先生将这些因经典而衍生的后世文本称为经典的“次生层”:“由历代读者阅读经典的当下理解和解释经过时间沉淀而形成的阅读前见,或曰前理解。这些前见,经过漫长时间的淘汰,同经典文本一样,只有少数有价值的流传下来,构成了经典的次生层。”[1]这样看来,经典传世越久,关注的人越多,累积的“前理解”可能就越多,携裹的“次生层”就越厚。对于读者来说,所接受的经典内容既丰富又复杂。以唐诗为例,在唐代当世,人们便将自己创作的诗歌撷英采华,辑成选集、总集,蔚为大观,彰显盛世强音,开启了诗歌自我经典化的历程,到了宋代,人们对唐诗进行评点,出现很多诗话、诗评,元代的诗论、明清以降对唐诗的注释及批评,这些世代累积,构成了唐诗的“次生层”。

清代学者运用题咏、评点、索隐等传统方法研究《红楼梦》,被称为“旧红学”,五四运动前后,王国维、胡适、俞平伯等人引进西方现代学术范式研究,红学作为一门严肃学问堂而皇之步入学术之林,被称为“新红学”,20世纪末21世纪初,红学发生分化,民间红学探论迭出,作为《红楼梦》这部经典的“次生层”红学可谓跨越国界、跨越语种,成为国际性课题。

毫无疑问,不管是唐诗的“次生层”还是《红楼梦》的“次生层”,对于当代的大多数读者来说,都是一项巨大的挑战,难免一听到就头疼,产生不可企及、望而怯步的感觉。也就是说,经典的累积性特征首先在抽象层面就带给读者很大困扰,构成“次生层”的众多经典文本过于复杂,也让人无从选择。

2.2经典因跨越时代久远在内容上与现实生活脱节

博尔赫斯说:“经典是一个民族或几个民族长期以来决定阅读的书籍,是世世代代的出于不同的理由,以先期的热情和神秘的忠诚阅读的书。”[2]可见经典本身有距离现在久远的特征,甚至可以跨越民族,在世世代代都能找到它的知音。然而,人类进入21世纪以来,尤其是现代高技术的发展及其应用成为社会生产力发展中最活跃的决定性因素时,人类的生活内容、生活方式、思维方式都发生着巨大变化,对世界的认知也与经典诞生时期差别较大。先秦时期的“侠义”精神,当代人就很难理解。《赵氏孤儿》中程婴和公孙杵臼为救赵氏孤儿,设计程婴先将自家的婴儿交给公孙杵臼,再假装告发公孙杵臼匿藏了赵氏的孤儿,结果,程婴的亲儿被害,公孙杵臼被杀,这种忍舍子之痛、背求荣骂名、舍弃自己性命,况且行“侠义”的对象并不是自己朋友的做法,在今天是很难被读者理解的。在现代生活中,实用主义盛行,经典中的内容和思想如果不为读者所了解,势必存在读不下去的情况。另外,传统经典中一些常见的意象,如“乞巧节”为主题的诗词中常见的“蛛丝”、爱情诗词中常提及的“青鸟”、游仙主题中常用到的“张骞乘槎”意象,在今天的人们认知中,早已不复存在。读到涉猎这些主题的经典,读者自然有一定困难。

2.3经典因古今语言环境不同致使读者难以读懂

从古至今,语言的演变从未停歇。就我们当下的语言环境看,每年都会衍生很多新词汇,网络语言更是层出不穷,逐渐成为人们的日常用语,何况距离我们更为久远的经典诞生时代。对没有经过古代汉语训练的读者来说,也许传统经典语言不像《尚书》那样诘屈聱牙,也没有“韩孟诗派”那样深险怪僻,可读懂叙事平常、语言平实的经典也并非易事。如果不了解战国时期楚国的语言特征,屈原的作品就不好读懂;如果不了解南北朝时期骈文的语言特征,也不大容易理解《文心雕龙》。即便语言通俗易懂的李煜词和元曲,也会因语言的时代环境不同导致误读。2015年,笔者查阅《辽宁大学校内大学生阅读行为调查报告》,在问及“阅读经典著作的困境及被调查者期许的阅读形式”时,选择“语言晦涩不易读懂”的人数就居第一位。

在今天的生活方式、语言环境下,面对复杂的经典文本体系,往往是获取经典本身容易,想要读懂难,而读不懂,势必存在不愿读或将读经典作为一种必修课强迫自己读下去,久而久之失去了对阅读经典的兴趣。长此以往,对很多读者来说,传统经典阅读会成为一种盘踞心头、挥之不去的困扰和负担。考察近年来国内图书馆开展的各种经典阅读推广活动,大多存在官方持续倡导、经典依然难以走进心灵的问题。

3 传统经典阅读推广的有效对策

利用经典的“次生层”调动读者阅读积极性,经典的累积性特征让人望而生畏,反过来看,正可以利用这个特征推广传统经典阅读,即利用“次生层”吸引读者,提供好的经典注释评点本、以导读方式引领读者走进经典“次生层”,将传统经典置于当代文明中解析,并保持自身的文化认同,最终消解经典语言障碍问题。

3.1提供适合读者的经典注释评点本

“经典作为优秀的文化遗产,由于年代久远,词语变迁以及文化环境的转换,往往会给后代的阅读带来困难。有的字词,时过境迁,成为难解之词;有的用典和故实带有时代性,也需要注释;有的文义也需要解释,由此而生成中国传统文化中专门的学问——注释学。”[3]注释本是经典阐释最基础也是比较重要的一种形式,选择好的注释本就等于为阅读经典找到捷径。当然,大多数读者对注释评点本的甄别能力有限,这就需要有效的阅读书目引导读者。由华东师范大学出版社、华夏出版社主办的“从古典重新开始——‘经典与解释’丛书”即在这方面发挥了重大作用。[4]

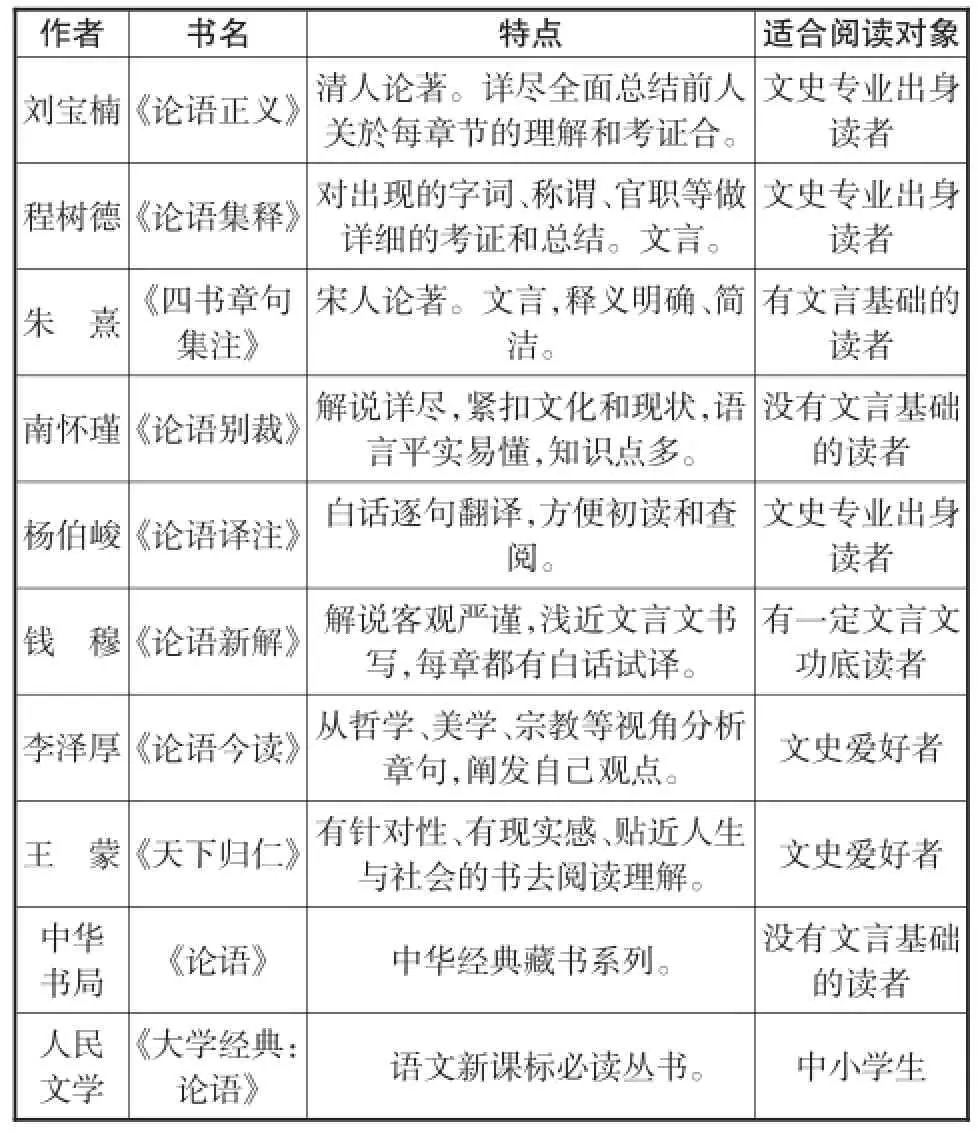

对于经典中的典范作品,更需要好的注释评点本辅助读者阅读。《论语》全文只有15900字,但是它的“次生层”却很厚重,其中的注释本更是代有新生,各领风骚。据中国国家图书馆馆藏书目统计,以注释、翻译或点评为体例的《论语》注释本就有137种,2016年收录1种,2015年37种,2014年35种,2013年50种,2012年以前14种,其中清代及清前注释本为12种。对于非专业出身的读者来说,读懂古人的注释依然是件难事,通常选择今人注释本。今人对《论语》的理解有别,译、注、评水平也不同,想从中择取适合读者阅读的版本,往往需要借助权威的书目推荐。2013年,中华书局与光明日报等单位联合发起了“伯鸿书香奖”文化公益活动,旨在发现和表彰推进全民阅读的民间力量,举办主题阅读活动,以期在全民阅读活动中推动经典阅读,弘扬传统文化。[5]2015年,第二届“伯鸿书香奖”启动“同一本书主题阅读活动之阅读《论语》”活动,推出20种《论语》经典书单,很多网上书城、出版社、图书馆微信平台都助推了这项活动,得到了很好的社会反响。[6]但读者择取好的经典注释评点类书籍后,还需要筛选哪些最合适自己阅读,图书馆可按照读者的阅读水平将这些书籍分类,以满足读者的不同需求。从而在复杂的文本体系中寻找到适合自己的版本。

表1 “第二届伯鸿书香奖”通过微信公众平台推出的经典书单

表2 “第二届伯鸿书香奖”通过微信公众平台推出的经典注释评点类书目

此外,为读者提供合适的经典注释本也屡见于高校图书馆的活动中。2014-2015年,辽宁大学在举办经典阅读活动时,发现非文史专业出身的读者阅读经典原本的能力不强。针对这种现象,图书馆邀请校内各院所权威教授推荐次生文本书目,即注释本、批评本等经今人整理过的传统经典。此项活动持续开展两年来,陆续通过微信推出《辽宁大学教师推荐的阅读书目》《辽宁大学教师第二批推荐书目》《辽宁大学青年教师推荐的重点阅读书单》《辽宁大学青年教师推荐的好书单》《“给你一平方米寂静”推荐书单》等,阅读点近13000余次。在这些推荐书目中,“给你一平方米的寂静”引起读者较大兴趣,这项活动设置在古籍特藏部,在部门内开辟出一个阅读空间,将经史子集中传统经典列于书架上供读者阅读。

图2 “给你一平方米的寂静”推荐书单

考虑到读者来自不同的院系,文理有别,对文言的理解程度不同,部门又设置与这些经典相对应的“次生文本书架”,分别提供适合文史专业出身读者的注释本和非文史专业出身的注释本。如提供中华书局“中华经典名著全本全注全译”“中华经典精粹解读”“中华经典指掌文库”等版本。读者表示通过通俗易懂的注释本能够吸引自己翻阅古籍原典,更好地理解原典的内容,而一旦回归到原典,觉得自己在阅读内容方面“高大上”起来,增强了经典阅读的自信心。

3.2以导读方式引领读者走进“次生层

“次生层”庞大复杂,读者对经典书目无从选择,也可以通过导读的方式得以解决。近年来,经典阅读的导读多以导读书籍和导读讲座、导读课、导读微电影等形式出现。书籍的文字魅力式微后,各种多媒体视听吸引了更多的读者。央视百家讲坛中,阎崇年主讲的清史、易中天的《三国演义》、于丹的《论语》、蒙曼的唐史、叶嘉莹的词学等,都曾引导读者走进经典,形成一段时期内传统经典阅读高潮。由凤凰卫视出品的经典阅读栏目“开卷十分钟”通过电视、网络传播,主讲人梁文道每期介绍一本著作,其中有很多都是传统经典的“次生层”作品。广西师范大学与土豆网合作的文化视频“看理想”,聚集了梁文道、陈丹青、马世芳等文人,以光影的形式向读者推荐经典。当然,这其中不乏“名人效应”,经过名人的“点播”,在复杂文本体系中寻找到自己的最爱,激发自己的兴趣,从而接触经典,阅读经典。

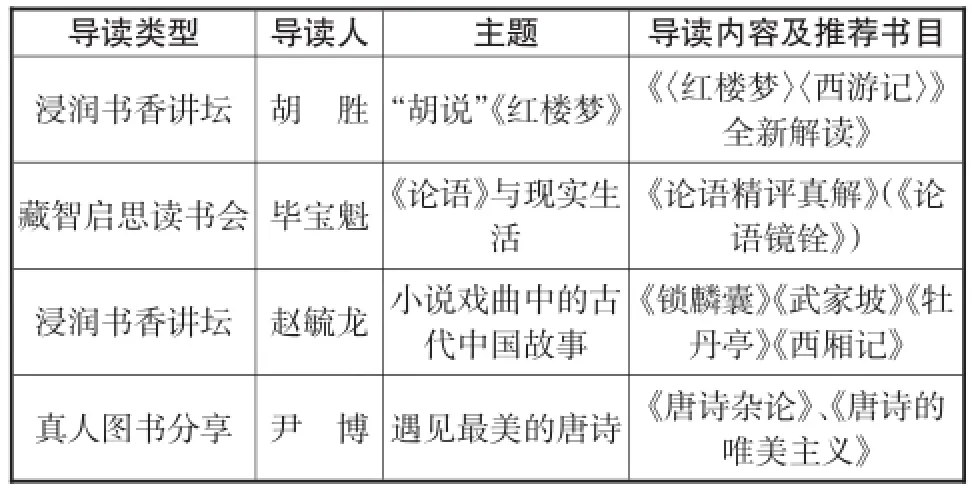

鉴于此,辽宁大学图书馆通过“藏智启思读书会”“浸润书香讲坛”“真人图书馆分享”3个系列活动,以读书会、读书沙龙、真人书借阅的形式开展经典导读。以下四次活动是有关中华传统经典的导读。通过导读,经典的要义和主要影响被揭示出来,作者的生平被细细梳理,作品的脉络、主要内容及其产生的时代背景被展示出来,作品的价值内涵也得到固化和延伸,在达到这些目的后,导读人再通过版本推荐的方式对读者进行延伸阅读指引,达到“点滴呈现经典之美,为读者开启步入经典作品世界的大门”。[7]

表3 辽宁大学图书馆读书会、讲坛、真人书活动中中华传统经典的导读内容

3.3将传统经典置于当代文明中解析,并保持自身的文化认同

人类文明正处于多种文明交流融合、渐趋文明共同体形成的过程中。中华传统经典中涵藏的思想在现实生活中并没有与当代思想观形成很好的对接。正如赵汀阳所说:“中国的经典虽然被我们所尊敬,但和当下的生活已经没有太多关系了。这些经典不再塑造我们的生活,不再塑造我们的人格,不再和伟大的事业相关……这是很悲哀的一件事情。”[8]当读者对传统经典中崇扬或贬低某些价值观会感到不知所以然时,就需要传统经典研究者将传统经典置于现代文明中解析,阐释民族精神的起源、发展与演变,揭示在当代社会中式微的原因,探讨在当代文明中,它们是否还有存在的合理性,能否融入当代核心价值体系。黑格尔在《历史哲学》中说,一个民族在世界历史的发展阶段中究竟占据什么样的位置,不在于这个民族外在成就的高低,而在于这个民族所体现的精神,要看该民族体现了何种阶段的世界精神。能够与世界精神接轨的民族精神,才会使读者产生强烈的文化认同感,这种认同感本身促使读者更愿意走进传统经典,解读其中的故事,了解思想内容,只有这样,传统经典才能“继续生长,才能不死”。

在这一问题上,天津师范大学的“者也读书会”以辩证精神分析传统经典和西方经典,在东西文明交汇的今天,能够将理性思考融入中华传统经典。活动伊始,老师带领学生对人道主义、邦国等问题进行深刻思考、讨论、争辩,涉猎《春秋公羊传》《诗经》《说文解字》《孟子》等中华传统经典,探讨在当代社会,“内心之中,有没有关于文明世界的整体想象,有没有文明世界的公在感”,[9]师生集体写作,产生了大量思辨性文章,在经典阅读活动中产生了良好的影响。

3.4消解经典语言障碍

语言是阅读传统经典难以逾越的一道鸿沟。提高普通大众的文言文水平不是一朝一夕的事,培养读者阅读文言文的兴趣,主动学习文言文,是最根本的解决方法。图书馆应持续举行诗词大赛、成语大赛等、古典诗词诵读、古风音乐原创等活动,使读者认识到中华传统经典曾创造了无数的语言精品,很多词句都经过精心锤炼,作为书面语言,具有神奇的表现力,从而激发自己对古典语言的热爱。此外,开设文言文的讲座,结合读者阅读实际,讲解古代作品的构思及表达技巧,结合现代社会生活与读者心理,阐发古人思想精华,也不失为消解阅读经典语言障碍的好方法。

表4 辽宁大学图书馆“中华传统经典立体阅读之旅”活动开展后解决的语言问题

以上活动通过校园OA、图书馆微信公众平台、官方微博等途径退出后,在线上线下引起读者的注意,激发了读者的兴趣,更吸引了校外人士的关注,《辽宁日报》《辽沈晚报》沈阳电视台、腾讯大辽网、中国国家图书馆官方网站、国家一级核心报刊《文艺报》等分别报道过相关事宜。《文艺报》点评诵读活动,认为“在古代经典再一次受到尊重的时代,于钻研文字之外另辟蹊径,寻找直观的形式使经典鲜活,让人们感受到古代文化中的声响、颜色、形象,领悟古代经典的深邃、宽厚、博大和美丽,并形成良好的文化氛围,是值得探索的问题。”[10]可见,以这种活动形式消解语言障碍,有助于读者重回经典。

4 结语

中华传统经典阅读推广存在的问题并不能在短时间内得以解决,需要图书馆长期持续地开展各项工作,也需要馆内大量专业人士投入,更需要图情界学者和专家的智力支持。消解传统经典与当代社会对接中出现的矛盾,引导读者从走近经典到走进经典,使中华优秀传统文化滋养读者的心灵,让民族精神在阅读中得以传承,是值得我们一生去致力的事业。

[1]詹福瑞.试论中国文学经典的累积性特征[J].文学遗产,2015(1):5.

[2]吴晓东.从卡夫卡到昆德拉[M].北京:三联书店,2003:3.

[3]詹福瑞.试论中国文学经典的累积性特征[J].文学遗产,2015(1):5.

[4]刘小枫:从古典重新开始,主编“经典与解释”丛书十五年出版350种[EB/OL].[2015-01-12].http://book.ifeng. com/yeneizixun/detail_2015_01/12/09331093_0.shtml.

[5]助力全民阅读推广,伯鸿书香奖在京启动[EB/OL]. [2013-07-16].http://book.sina.com.cn/news/c/2013-07-16/1150503142.shtml.

[6]“第二届伯鸿书香奖”在沪启动,主题定为“阅读《论语》”[EB/OL][2015-08-19].http://news.ifeng.com/a/20150819/ 44468323_0.shtml.

[7]王余光.图书馆经典阅读推广[M].中国国际出版集团,朝华出版社,2015.

[8]赵汀阳:继续生长,经典才能不死[N].中华读书报,2015-01-21(9).

[9]杨伯.万国之上有谁在[EB/OL][2015-11-14].http://mp. weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjE4Mjc0Mg==&mid=4007 39081&idx=1&sn=0548159ceeaab7b0305d38d1442e82c4 &3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd

[10]胡海迪.我们怎样走近中国的传统经典[N].文艺报,2014-10-10(3).

尹博女,1982年生。文学博士,馆员。

G252

(2016-03-11;责编:徐向东。)