汾河流域城镇时空扩展遥感监测及动力机制分析研究

2016-08-22梁敏

■梁敏

(吉林大学、地球探测科学与技术学院吉林长春30026)

汾河流域城镇时空扩展遥感监测及动力机制分析研究

■梁敏

(吉林大学、地球探测科学与技术学院吉林长春30026)

本文主要通过利用TM多时相遥感数据,运用遥感影像目视解译方法、地理信息系统空间分析方法并结合汾河流域社会经济统计数据,调查了2000~2010年汾河流域地区县以上的重要城镇的分布位置、建成区扩展面积和扩展速度,全面分析研究了该区域的城镇时空扩展动力机制。结果表明,汾河流域城镇用地扩展主要发生在海拔800m以下和坡度为6°以下的地区,并且这些扩展城镇的人口呈直线增长,经济快速发展,同时交通建设也加速了城镇的扩展速度和方向。

汾河流域 城镇扩展 遥感监测 动力机制

1 引言

城镇扩展引起地域空间结构的变化是城镇化在空间上最直观的表现,研究空间结构的动态变化,有助于了解城镇扩展的驱动因素、机制和规律,对合理的进行城镇规划,促进区域城市可持续发展有着重要的意义[1]。遥感技术具有快速、准确、实时和周期短等优点,在城市空间结构动态监测方面具有明显的优势[2]。利用遥感动态监测城镇空间结构动态变化,客观地分析汾河流域城镇扩展驱动因素,为合理制定和完善城镇规划提供决策依据[3]。

改革开放以来,随着人口增长、经济发展和城镇化进程的加速,汾河流域沿岸基本城镇建设用地面积不断增加,耕地却被大量占用,人增地减的矛盾日趋突出。本文通过研究汾河流域的城镇时空扩展特征及其驱动因素,可为汾河流域的城镇规划和土地资源规划提供基础参考和依据,同时也可为汾河流域城镇建设的健康发展和土地资源的可持续利用提供借鉴和参考[4]。

2 研究区概况

汾河,是黄河流域内的第二大支流,山西省境内流域面积最大,流程最长的第一大河。汾河发源于山西省宁武县境内管涔山脉南麓,流向自北向南纵贯山西省的中部和西南部,至万荣县荣河镇注入黄河,被山西人称为母亲河。

汾河流域地处黄河中游,地理位置东经110°30'~113°32',北纬35°20'~39°00',流域面积39826km2,占山西全省面积的25.5%。河长709.9km,耕地面积1738.69万亩,占全省耕地面积的29.54%。河川径流20.67亿m3,水资源总量33.58亿m3,占全省水资源总量的27.2%。

流域地处中纬度大陆性季风气候带,为半干旱、半湿润型气候过渡区,春、冬季节寒冷干燥,雨雪较少,夏秋季节气温高,降水集中。地势北高南低,干流纵向穿行吕梁山脉、太行与太岳山脉之间,各支流发育在两大山系之中,河流行经的中间地带大部被厚度不均的松散黄土层所覆盖,丘陵起伏,沟壑纵横,是黄土高原特有的地貌形态。

汾河流域地跨山西省忻州、太原、晋中、吕梁、临汾、运城6个地级市,共计44个县 (市、区),人口1315万人,为全省总人口的39%。沿汾河两岸分布有丰富的煤、铁等矿产资源,是山西省工业集中、农业发达的主要地区,在全省经济社会发展中居于十分重要的地位。

3 数据处理

3.1数据来源

文中采用的遥感影像是2000年和2010年2个时相的分辨率为30m的Landsat TM数据,其他的相关数据包括相对应的1:175万水系图、行政区划图、土地利用类型图、山西数字高程模型(DEM)、山西省交通图及相关的统计资料等。

3.2数据处理

首先在ERDAS IMAGINE 9.2软件中对遥感影像进行校正,进行遥感影像图和数字高程模型(DEM)间的投影转换后,在ArcGIS 9.3软件中用汾河流域边界对遥感影像图进行裁切,之后,以遥感影像为主要的数据源,通过ArcGIS 9.3软件对2000和2010年2期汾河流域遥感影像进行目视解译,获得汾河流域土地利用图。然后,将2个城镇范围图在ArcGIS中进行空间叠加,获得汾河流域2000~2010年的城镇扩展图。

根据DEM得到坡度图,并对高程和坡度进行重分类[5~7],研究高程和坡度两个地形因素对城镇扩展的驱动作用。

结合山西省交通图提取汾河流域道路数据,对道路进行不同级别的缓冲区分析,研究交通建设对城镇扩展的驱动作用。

结合相关的统计数据,研究人口增长和经济发展对城镇扩展的驱动作用。

本文的技术路线如下图:

图1 数据处理流程

4 汾河流域城镇扩展监测结果与分析

4.1城镇时空扩展遥感监测结果

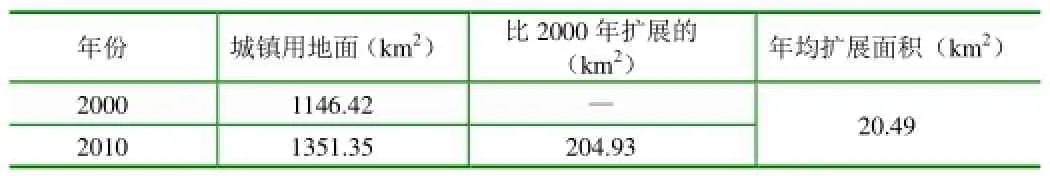

利用遥感图像得到土地利用动态变化有多种方法[8~10]。本文通过ArcGIS 9.3软件,对汾河流域2000年和2010年2期遥感影像进行目视解译,获得汾河流域2期土地利用图(附图1~2)。然后统计出汾河流域2000年和2010年的城镇面积,如表1。

表1 2000~2010年汾河流域城镇用地面积表

遥感监测表明,汾河流域2000年城镇面积为1146.42 km2,占全流域面积的2.67%;2010年城镇面积上升明显,为1351.35 km2,占全流域面积的3.14%。

4.2城镇时空扩展特征分析

4.2.1时序特征分析

在ArcGIS工作环境下,分别提取2000和2010年2个时期的城镇建设用地信息,进行空间叠加,获得2000~2010年的城镇扩展信息(附图3),进一步分析汾河流域城镇扩展的动态变化情况(表2)。

表2 2000~2010年汾河流域城镇建设用地面积变化

表2反映了2000~2010年汾河流域城镇建设用地的变化情况:2000~2010年间,汾河流域城镇面积从1146.42 km2增加到1351.35 km2,增长了17.88%,扩展速度达每年20.49 km2,城镇面积占地区总面积的百分比相应地从2.67%增长到3.14%。总之,1990~2010年间,汾河流域城镇建设用地扩展明显,呈加速扩张的趋势[11]。

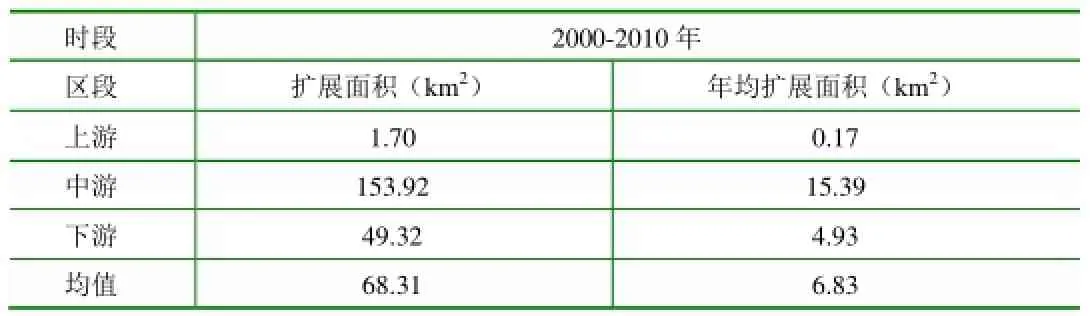

表3 汾河流域各段城镇建设用地面积扩展情况

4.2.2空间特征分析

将汾河流域分为上、中、下游三个区域段(附图3),采用城镇扩展面积和城镇扩展强度指数方法,分别研究这三个流域段2000~2010年城镇建设用地扩展的空间分异特征。

表3反映了2000~2010年汾河流域城镇用地在各流域段的扩展情况:汾河流域中游城镇扩展明显增长,达到153.92 km2,扩展速度为平均水平的2.25倍,下游扩展稍低于平均水平,上游扩展极少,仅为1.70 km2,几乎无明显扩展。综上所述,2000~2010年,汾河流域的城镇扩展主要发生在中游和下游。

城镇扩展强度指数,是某空间单元在研究时期内的城镇土地利用扩展面积占其土地总面积的百分比,用以比较不同研究时期城镇土地利用扩展的强弱或快慢,其实质就是用各空间单元的土地面积来对其平均扩展速度进行标准化处理,使不同空间单元城镇土地利用扩展的速度具有可比性,扩展强度指数表达式[12]如下:

式1中,ULI i,t为空间单元i与T时段相对的年均城镇扩展强度指数。ULAi,a为研究初期空间单元i的城镇建设用地面积,ULAi, b为研究末期空间单元i的城镇建设用地面积,T为研究时段,TLAi为空间单元i的土地总面积。

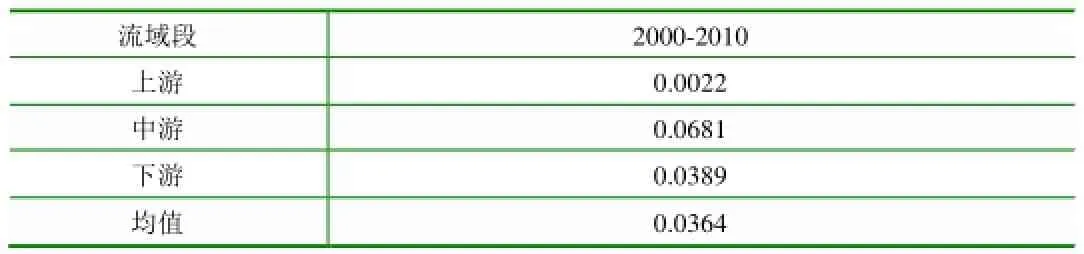

表4 2000~2010年汾河流域各流域段城镇扩张强度指数(%)

由(1)式可计算出2000~2010年汾河流域城镇扩张强度指数(表4),从而分析各流域段城镇扩张强度指数特征。

由表4可知,2000~2010年汾河流域城镇建设用地在各流域段的扩展强度指数不同,城镇扩

张强度指数差异明显:汾河流域中游的城镇扩张强度最大,城镇扩张强度指数为0.0681,上游的城镇扩张强度最小,城镇扩张强度指数为0.0022。

4.2.3扩展模式分析

城镇扩展在空间上主要表现为轴向扩展和外向扩展两种形式。在实际应用中,轴向扩展即沿交通线进行扩展,而外向扩展则主要是以城镇某一点为中心向外围地域进行扩展。空间距离衰减是造成这两种扩展形态的主要原因[13]。

由汾河流域城镇扩展示意图可知,2000~2010年间,城镇扩展主要集中在太原盆地,临汾、运城盆地,扩展模式是以中心城区的边缘式扩展和填充式扩展为主,其余区域受制于自然条件的影响,城镇扩展缓慢,表现为沿现有城镇单元的填充式发展。

本文在ArcGIS工作环境中,用分级缓冲区分析来研究城镇建设用地的扩展模式。对于汾河流域不同级别的道路,依次以1km距离建立不同半径的缓冲区,以缓冲区的环状样带作为分析区,提取2000~2010年汾河流域城镇建设用地的扩展信息,与道路缓冲区信息进行空间叠置,定量的描述城镇建设用地的扩展过程和空间分布,分析汾河流域城镇建设用地的扩展模式。

附图4~8形象地反映出,在2000~2010年的城镇建设用地扩展过程中,汾河流域城镇建设用地扩展与交通干线有密切联系。由于高速公路和铁路分别需要高速公路出口和铁路站点同周围区域联系,其对城镇扩展的影响往往不是连续轴向的,而公路(国道、省道、县道)则可以形成轴向的城镇用地扩展区域[14]。

表5 2000~2010年汾河流域城镇扩展各级别道路缓冲区面积(km2)统计

由表5可知,2000~2010时段的城镇建设用地扩展面积随着缓冲区半径增加出现呈现以下的变化规律:扩展面积不断增加,国道、省道和县道在缓冲区半径在3km范围之内均出现了最大值,而高速公路和铁路对城镇扩展的影响主要体现在高速路出口和铁路站点。

因此,2000~2010年汾河流域城镇扩展方式主要表现为:中心城区的边缘式扩展和填充式扩展模式,以及沿交通主干道的轴向扩展模式。

5 汾河流域城镇扩展动力机制研究

5.1自然地理环境对城镇扩展具有指向性的作用

表6 不同高程城镇扩展统计表

表7 不同坡度城镇扩展统计表

自然地理环境是城镇空间扩展十分重要的基础条件,直接影响着城镇空间扩展的潜力、方向和速度等。城镇地貌是城镇的组成要素,直接影响着城镇的发展方向、城镇规模和城镇住宅规划等工程设施,城镇的形成和发展,必须依赖于良好的地形地貌条件。水域、山体、平原的空间组合将汾河流域分割为数个发展空间,控制了汾河流域城镇建设用地扩展的基本格局。

在ArcGIS软件中,利用汾河流域的DEM数据提取坡度,对高程和坡度进行重分类,进行高程分析和坡度分析。并且进一步将高程、坡度信息与汾河流域城镇扩张数据进行叠置分析(附图9~10),从而研究地形因素对城镇扩展的驱动作用。

由表6、表7可以明显看出:2000~2010年间,汾河流域94.63%的城镇扩展面积发生在海拔为800m以下的地区,尤其在太原盆地、运城盆地、临汾盆地等海拔较低地区城镇扩展明显;98.41%的城镇扩展发生在坡度为6°以下的地区。海拔较高,坡度较大地区城镇几乎无明显扩展。

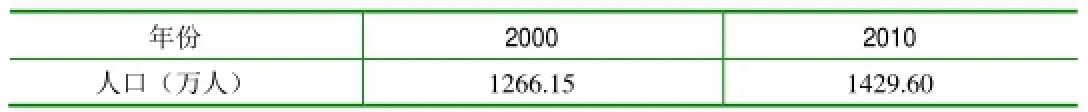

5.2人口增长对城镇扩展的驱动作用

人口因素是人类社会经济活动中及其重要的因素,对土地利用的变化起着重要的驱动作用[15]。随着社会经济的快速发展,农村人口不断向城镇人口转移,使得城镇人口不断增加,城镇人口的增加必然会表现为城镇居民对住房、交通和市政设施等方面的需求加强,加剧农田等土地类型向建设用地类型的转变。所以,城镇人口的增加是城镇土地扩展的直接动因。

表8 2000~2010年汾河流域城镇总人口

城镇总人口与建成区面积扩展呈高度线性相关[16]关系。可知,汾河流域近十年人口增长比较明显,从2000年的1266.15万增长到2010年的1429.60万,城镇人口增长呈直线增长趋势,而人口的快速增长则直接导致了汾河流域城镇空间上的扩展。

5.3经济发展对城镇扩展的决定作用

经济的增长为城镇扩展提供了物质基础。第一产业向第二、三产业的大规模转移,加快了城镇化步伐[17]。进入21世纪以来,山西省加大改革开放的力度,推进经济结构调整和经济发展方式转变,汾河流域城镇经济呈现较快增长的良好态势(表9)。经济的快速增长引起工业规模不断扩大,而新增加的工业企业需要新的城镇空间承接,新老企业对发展空间的共同需求成为汾河流域城镇扩张的又一直接因素。特别是高强度的煤炭开采,在拉动地方经济发展的同时,对水土资源和生态环境也带来了巨大的负面影响。煤炭开采使耕地减少,工矿建设用地增加,加速了城镇扩展。

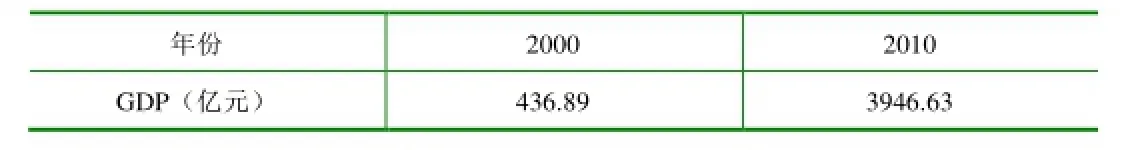

表9 2000~2010年汾河流域城镇生产总值

5.4交通建设对城市空间扩展方向具有指导性的作用

城镇的交通是城镇最主要的功能之一,城镇各类用地的功能联系主要是通过城镇交通实现的。所以,城镇交通的意义、价值和影响力远远超过了城镇中任何一个功能模块所表现出来的意义,它影响着城镇各方面的发展[18]。山西省的交通从20世纪80年代开始有了飞速发展。汾河流域交通方便,城镇建设用地基本上是依附主要交通干线的方向在扩展。经前面线缓冲区分析可知,城镇建设用地依托城镇内部主要道路交通轴向外扩展,并在轴线两边不断充实。

6 结论

通过以上分析研究,得出的主要结论如下:

(1)2000~2010十年间,汾河流域城镇用地面积快速增加,扩展强度明显。

(2)汾河流域的城镇扩展方式主要表现为:中心城区的边缘式扩展和填充式扩展,以及沿交通主干道的轴向扩展。

(3)汾河流域城镇扩展的驱动因素中,自然地理条件决定了城镇扩展的主体方向。城镇人口增长、经济发展、交通建设等直接影响城镇扩展的方向、速度、模式、规模及空间结构。

(4)随着经济的发展,城镇用地扩展会进一步加快,耕地也会随之被大量占用。在进行城镇规划和建设过程中,应加强城镇周边生态系统的保护,调整城镇建设用地布局和结构,提高土地集约化利用程度,实现城镇内涵扩展[15,18]。政府部门应该合理规划城镇建设、优先发展资金密集型产业,提高城镇土地利用效益,这是解决城镇扩展过快的重要途径。

附录

[1]王琳等.福州城市扩展的遥感动态监测 [J].地球科学,2006,8(4):P129~135.Wang L,etc.Remote sensing dynamic monitoring of urban expansion in Fuzhou City. [J].Journal of Earth Science,2006,8(4):P129~135.

[2]汪小钦等.福清市城市时空扩展的遥感监测及其动力机制.福州大学学报,2000,2,P111~115.Wang X Q,etc.Remote sensing monitoring and driving forces of urban extension in time and spacein Fuqing city.Journal of fuzhou university.2000,2,P111~115.

[3]姜鲁光等.基于GIS的济南市城市土地利用空间结构分析 [J].经济地理,2003,23(1),P70~73.Jiang L G,etc.spatial structure analysis of Jinan urban land~use based on GIS[J].Economic Geography,2003,23(1),P70~73.

[4]宝斯日古冷.近二十年薛家湾镇城镇扩展研究.内蒙古大学.2010:1~57.Bao S R G L.The study of urban expansion of Xue Jia Wan town in the recent twenty years.Mongolia University.2010:1~57.

[5]范巍等.浅谈如何利用DEM制作耕地坡度分级图.地理空间信息.2009,42~44.Fan W,etc.Discuss how to use DEM to make slope classification diagram of cultivated land.Geospatial Information.2009,42~44.

[6]刘建华.如何利用DEM在ArcGIS中制作坡度分级图.测绘与空间地理信息.2011,34(1):139~141.Liu J H.How to use DEM to make slope classification diagram in ArcGIS.Surveying and Mapping and Spatial Geographic Information.2011,34(1):139~141.

[7]温秀萍.土地利用更新调查中坡度分级数据库建设方法研究.中国土地科学.2007,21(2):44~50.Wen X P.etc.The database construction method study of slope classification during the land use updating investigation.China Land Science.2007,21(2):44~50.

[8]Quarmby N A,Cushenie J L.Monitoring urban land cover changes at the urban fringe from SPOT HRV imagery in south~east England.International Journal of Remote Sensing.1989,10:953~963.Quarmby N A,Cushenie J L.基于SPOT HRV图像的英国东南部城市边缘城镇土地覆盖变化监测.国际遥感杂志.1989,10:953~963.

[9]Wang F.A knowledge~based vision system for detecting land changes at urban fringes.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.1993,31:136~145.Wang F.基于知识的城镇边缘土地变化监测系统.IEEE地球科学与遥感.1993,31:136~145.

[10]Collins J B,Woodcock C E.Change detection using the Gramm~Schmidt transformation applied to mapping forest mortality.Remote Sensing of Environment.1994,50: 267~269.环境遥感.1994,50:267~269.

[11]吴晓青等.沈阳市城镇扩展时空格局及其驱动力.应用生态学报.2007,18(10):2282~2288.Wu X Q,etc.urban extension space~time structure and driving forces of Shenyang City.Journal of Applied Ecology.2007,18(10):2282~2288.

[12]左丽君等.南昌市城镇用地的扩展及其驱动力分析.地球新科学.2007,9(4):116~122.Zuo L J,etc.urban land expansion and driving force analysis of Nanchang City. New Earth Science.2007,9(4):116~122.

[13]李晓文等.上海城镇用地扩展速度、模式及其空间分异特征.自然资源学报.2003,18(4):412~422.Li X W,etc.The expansion speed,mode and spatial differentiation characteristics of Shanghai urban land.Journal of Natural Resources.2003,18(4):412~422.

[14]史培军等.土地利用覆盖变化研究的方法与实践.北京:科学出版社,2000:28~33.Shi P J,etc.The research methods and practice of land use cover change.Beijing:science Press,2000:28~33.

[15]谈明洪等.我国城镇用地扩展的驱动力分析.经济地理.2003,23(5):635~638.Tan M H,etc.The analysis of the driving force of our country urban land expansion.E~conomic Geography.2003,23(5):635~638.

[16]邹德慈.城镇规划导论.北京:中国建筑工业出版社,2002:167~168.Zhou D C.Introduction to planning urban.Beijing:China Building Industry Press,2002:167~168.

[17]陈本清,徐涵秋.城镇扩展及其驱动力遥感分析~以厦门市为例.经济地理.2005,27(2):58~61.Chen B Q,Xu H Q.The remote sensing analysis of urban expansion and driving force~taking Xiamen City as an example.Economic Geography.2005,27(2):58~61.

[18]陈勇.土地利用变化机制研究现状与展望.湖北农业科学.2003,2(12):15~17.Chen Y.The research status and prospect of land use change mechanism.Hubei Agricultural Science.2003,2(12):15~17.

Remote Sensing Monitor and Driving Forces Analyses of Urban Expansion in Fen River Basin

Liang Min

(Changchun 130026,Jilin Province,Cartography and geographic information system,College of GeoExploration Science and Technology,Jilin University)

In this paper,through the use of TM remote sensing data, We used interpretation of remote sensing,geographic information systems spatial analysis and socioeconomic data to survey the location of all major cities and towns,the growth area,and the expansion rate between the year of 2000 and the year of 2010 in Fen River Basin,and analyzed the driving forces of urban expansion in this region.The study reveals that Urban land expansion in Fen River basin occurs mainly in 800 metres above sea level and slopes below 6 degrees,and the population of these towns show linear growth,rapid economic development,while traffic also accelerates the expansion of the town and the direction.

Fen River Basin;Urban Expansion;Remote Sensing Monitor,;Driving Forces

F292[文献码]B

1000~405X(2016)~4~339~5