论热液角砾岩构造系统及研究内容、研究方法和岩相学填图应用

2016-08-17方维萱

方维萱

论热液角砾岩构造系统及研究内容、研究方法和岩相学填图应用

方维萱1, 2

(1.有色金属矿产地质调查中心, 北京 100012; 2.北京矿产地质研究院, 北京 100012)

含矿热液角砾岩类和非含矿角砾岩类的成岩成矿机制、独立填图单元确定和构造岩相学填图等问题, 一直是困惑地质学家的难题。有效解决这些难题, 对于研究和恢复矿田构造具有重要价值。在热液角砾岩成岩成矿系统中, 热液角砾岩类不但是流体–岩石的多期次地球化学耦合与叠加作用、强烈流体交代作用的物理–化学反应库, 也是各类叠加地质作用过程和结果的构造岩相学物质记录。因此, 对其深入研究有助于提升成岩成矿系统理论认识水平。在综述以往研究基础上, 本文提出了热液角砾岩构造系统概念、研究内容、研究方法和技术组合。在对角砾岩相系分类基础上, 针对热液角砾岩相系的复杂性, 通过岩相学填图实例解剖, 总结专项填图中构造岩相学填图单元建立方法和填图技术, 探索采用岩相学填图恢复热液角砾岩构造系统的新方法及技术组合。通过专项研究认为热液角砾岩系统主要形成有利的构造地质背景有: (1)复式侵入岩体在多期次岩浆侵入过程中, 岩浆结晶分异和不混溶作用、岩浆冷却与围岩–先存构造多重耦合过程、同岩浆侵入期的脆韧性剪切带耦合、侵入岩体在后期构造–流体叠加过程等, 对于形成热液角砾岩构造系统有利; (2)在火山岩相系中, 早期次火山侵入体、晚期次火山岩侵入体和后期岩浆侵入岩体等, 对于形成热液角砾岩体构造系统十分有利; (3)在沉积盆地后期叠加改造过程中, 先存火山角砾岩、岩溶角砾岩和沉积角砾岩相系等, 在后期盆地流体注入和多期次岩浆侵入过程中, 有利于形成叠加热液角砾岩体构造系统; (4)在多期次的构造–岩浆–角砾岩杂岩带中, 有利于形成热液角砾岩构造系统。研究认为多期次岩浆侵入体、火山–次火山岩侵入体和盆地中热流体是形成热液角砾岩构造系统的主要机制, 包括与多期次复式侵入体有关的岩浆热液角砾岩构造系统、火山–次火山热液角砾岩构造系统、构造热液角砾岩构造系统和复合热液角砾岩系统等, 它们均属矿田构造类型, 也是多矿种共生矿床的成岩成矿机制。采用构造岩相学专项填图技术, 对不同类型热液角砾岩构造系统及成岩成矿中心进行重建, 有助于寻找和发现深部隐蔽构造和隐伏铁氧化物铜金型(IOCG)矿床找矿预测。

热液角砾岩构造系统; 构造岩相学填图; 角砾岩相系分类; 铁氧化物铜金型(IOCG)矿床; 找矿预测

在铁氧化物铜金型(IOCG)矿床(Hitzman et al., 1992; Vila et al., 1996; MacCready et al., 1998; 张兴春, 2003; Oliveros, 2005; Laughton et al., 2005; Williams et al., 2005; Ramírez et al., 2006; Benavides et al., 2007; Luis et al., 2008; Chen et al., 2010; Groves et al., 2010; 王奖臻等, 2012)、浅成低温热液型金银矿床和斑岩钼铜金矿床(Candela et al., 2005)、金和锑–萤石–硫铁矿矿床(梁华英等, 2000; 方维萱等, 2000; Fang et al., 2008; 王登红等, 2012)、热水沉积–改造型铅锌矿床、砂砾岩型铜铅锌矿床、铀矿和金刚石矿床中, 发育热液角砾岩、岩浆热液角砾岩、隐爆角砾岩、沉积角砾岩等, 其中角砾岩类和角砾岩体(筒、带)不但是重要的含矿岩石类型,也是主要储矿构造样式。含矿角砾岩类和非含矿角砾岩类, 它们的成岩成矿机制差异、是否属同一地质体、如何制订独立填图单元进行岩相学填图等一直是困惑地质学家的难题。有效解决这些难题, 对于矿田(床)构造系统研究具有重要价值。热液角砾岩类不但是成岩成矿系统中流体–岩石的多期次地球化学反应、流体交代作用和相互耦合作用的物理–化学界面, 也是这些地质作用过程和结果的岩相学物质记录。因此, 对其深入研究有助于提升成岩成矿系统理论认识水平, 寻找深部隐蔽构造和隐伏矿床。

在全球范围内, 一些角砾岩带规模较大, 属于独立构造岩层或构造岩石地层单元, 如加拿大育空地区Wernecke 角砾岩带(Hunt et al., 2005)和澳大利亚奥林匹克坝 IOCG矿床角砾岩杂岩体(Hitzman et al., 1992)等。在云南东川地区因民–落雪–石将军和滥泥坪–汤丹两个复式倒转背斜构造带的轴部, 角砾岩杂岩带断续长度达40 km。在云南易门–四川拉拉地区, 刺穿构造带中广泛发育各类角砾岩带, 这些角砾岩带与铜矿床和铁铜矿床具有十分密切的关系, 但对成因机制的认识观点众多(吴懋德和李希勣, 1983; 龚琳等, 1996; 李志伟等, 2002; 王雷等, 2010, 2011; 韩润生等, 2000, 2011, 2014; 侯林等, 2013)。在 IOCG矿床中, 热液角砾岩类是十分重要的典型标志之一。因此, 从成岩成矿机制角度看, 对IOCG矿床内各类角砾岩进行研究, 建立角砾岩类的相系类型并作为独立填图单元, 通过构造岩相学专项填图, 对恢复矿田(床)构造中热液角砾岩构造系统有特殊作用。

本文在对角砾岩类研究和矿山井巷工程岩相学填图的基础上(方维萱等, 2000; 方维萱, 2012a, 2012b, 2014; 方维萱和刘家军, 2013; 方维萱和李建旭, 2014; 杜玉龙等, 2014; 王同荣等, 2014), 初步总结了角砾岩相系分类方案、研究方法、填图技术和应用效果, 以智利科皮亚波和云南东川地区为例,深入讨论了岩浆热液角砾岩构造系统对铁氧化物铜金型(IOCG)矿床的控制作用。

1 角砾岩相系的成因相分类

岩浆热液角砾岩类深受前人关注, 其角砾岩化作用是在滑落、冷却、研磨、爆破和磨蚀等作用时,岩石发生破裂和裂解过程, 其形成机制有沉积、构造、地震、岩浆和火山作用等地质作用(Sillitoe, 1985; Landtwing et al., 2002; Cooke and Davies, 2005)。制订合理的角砾岩类的相系分类方案具有重要作用。本文从成岩成矿机制和构造岩相学相系角度, 将角砾岩类划分为沉积角砾岩、岩溶角砾岩、热水角砾岩、构造角砾岩、火山角砾岩、岩浆角砾岩、变质角砾岩、液压致裂角砾岩和多因复成角砾岩等 9大类相系。多因复成角砾岩相系是由前8种相系多期同位叠加所形成。其相系主要特征如下。

1.1 沉积角砾岩相系

主要包括: ①在古风化壳附近, 因残积与正常沉积混合作用, 形成了残积角砾岩相, 包括残积角砾岩、淋滤残积角砾岩等, 常与古风化壳和古土壤层形成的黏土岩等共存。②正常沉积作用所形成的沉积角砾岩相包括底砾岩、层间砾岩、泥石流(碎屑流)角砾岩、水下水道砾岩、砾屑灰岩、含砾浊积岩系、粗碎屑岩系(角砾岩–砾岩–含砾砂岩–粗砂岩组合)等。③沉积物软泥在同生构造作用下或斜坡环境中, 因重力失稳等因素导致沉积物遭受扰动而发生再运移后, 在同生构造–再沉积作用下形成了(准)同生沉积角砾岩相, 包括同生角砾岩、滑塌角砾岩、水下泥石流角砾岩、同生砾屑灰岩、风暴角砾岩等,它们常具有沉积物塑性变形的流变层理和包卷层理等特征。④在古火山或古地震作用下, 形成了沉积火山角砾岩相和震积角砾岩相, 在沉火山角砾岩中常含有复成分角砾, 被凝灰质和黏土质、砂质和粉砂质等充填和胶结。⑤在震积角砾岩中, 常发育构造岩块、陡崖崩塌岩块、巨大角砾和地震岩席构造等, 胶结物变化较大。在沉积角砾岩相系中, 上述5种沉积角砾岩相, 对于大地构造相、沉积盆地和构造–古地理单元恢复具有重要指示意义, 如同生沉积角砾岩相是确定同生断裂的重要依据之一; 震积角砾岩相是恢复古地震带位置的主要依据; 残积角砾岩相–粗碎屑岩的岩石组合常指示了沉积盆地边缘与古陆之间的过渡部位。在新疆萨热克砂砾岩型铜多金属矿床, 上侏罗统库孜贡苏组碎裂岩化相褪色化杂砾岩是该类型矿床主要储矿构造岩相学类型,原岩为扇中亚相紫红色杂砾岩类, 在后期脆性构造变形域中形成了碎裂岩化相, 并经历了低温富烃类还原性盆地流体作用(褪色化), 辉铜矿主要呈热液胶结物形式产于沉积砾石间, 或呈细脉状产于裂隙带中, 在裂隙面上发育辉铜矿拉伸线理。其碎裂岩化相褪色化杂砾岩的原岩为复式叠加扇的旱地扇扇中亚相杂砾岩类, 以中砾岩为主, 近蚀源岩区的扇顶亚相以巨砾岩和中砾岩为主。

1.2 岩溶角砾岩相系

岩溶角砾岩相系分布范围较为有限且相体形态极不规则, 多限于古喀斯特构造中, 主要由崩塌角砾岩相、洞穴沉积角砾岩相、岩溶角砾岩相、岩溶角砾岩化相等组成, 相变极其强烈, 常需要开展1∶100~1∶500构造岩相学编录才能有效圈定其相体分布, 但对恢复重建古喀斯特构造系统和区域不整合面具有重要作用。岩溶角砾岩相系对后期构造流体作用或热液叠加成矿作用十分有利, 如贵州晴隆锑矿床中, 在中二叠统茅口组顶部发育岩溶角砾岩相系, 其相体呈似层状和局部“上大下小”的不规则相体形态, 是十分有利的构造岩相学成矿相界面,形成富锑矿囊(方维萱, 2011)。在滇黔桂地区, 茅口组顶部岩溶角砾岩相系是卡林型金矿床的成矿层位和储矿构造岩相体, 也是后期盆地流体大规模运移的构造通道和叠加岩相体, 形成与锑矿体的同体或异体共生萤石矿体, 发育 SiO2-CaCO3-CaF2交代型火山–热水岩溶作用, 形成了硅石和萤石等非金属矿产; 其岩溶角砾岩相系与滇西北衙(氧化型)金矿床类似(徐兴旺等, 2003)。在湖南石门雄黄矿床中,古喀斯特和岩溶角砾岩相系是该雄黄矿床的主要储矿构造和储矿构造岩相体。在新疆乌拉根大型砂砾岩型铅锌矿床中, 铅锌矿体位于下白垩统克孜勒苏群厚层砂砾岩和古新世阿尔塔什组之间似层状角砾岩相中, 祝新友等(2010)研究认为铅锌矿体上盘为岩溶塌陷角砾岩, 角砾为白云岩, 大小不一, 直径1~20 cm, 这种坍塌角砾岩相分布与铅锌矿化范围一致, 在强铅锌矿化部位, 角砾岩化也较发育。岩溶坍塌角砾岩与阿尔塔什组膏盐蒸发岩相层呈过渡相体结构, 局部为膏盐蒸发岩相的组成部分。该岩溶塌陷角砾岩相层, 不但是砂砾岩型铅锌矿床的主要赋矿岩相, 也是石膏和天青石等非金属矿床的赋矿岩相。因此, 岩溶角砾岩相系对金属和非金属矿床都具有十分重要的控制作用。

1.3 热水角砾岩相系

①在海相和陆相沉积盆地中, 热水或热泉发生同生沉积作用形成了热水同生沉积角砾岩相, 因古热水成分不同, 主要有硅质角砾岩、钠质角砾岩、硅质铁白云石角砾岩、铁白云石似碧玉角砾岩、石膏角砾岩和重晶石硅质角砾岩等。②由古火山热(泉)水喷流同生沉积, 形成了火山热水喷流角砾岩相,因火山岩成分和古热水成分不同, 主要有绿泥石角砾岩、凝灰质硅质角砾岩、钠质角砾岩和凝灰质钾质角砾岩等, 常与层纹状凝灰质重晶石岩和硅质岩、条带条纹状绿泥石岩等组成的火山热水沉积岩相共生, 或形成同期异相结构体; 同生断裂带与同生角砾岩相在空间上共存, 常为热水喷流构造通道。③在沉积盆地中, 沿同生断裂带下渗循环对流的(火山)热水同生蚀变或爆破作用, 形成了热水同生蚀变(隐爆)角砾岩相, 常构成热水爆破角砾岩-热水液压致裂的同生蚀变角砾岩–热水同生蚀变岩分带, 如陕西柞水–山阳泥盆纪沉积盆地中铁白云石钠质角砾岩相等(方维萱和刘家军, 2013)。在 1∶100~1∶500构造岩相学编录基础上, 采用热水角砾岩相系可恢复重建火山喷溢和热水喷流系统和通道相。

1.4 构造角砾岩相系

构造角砾岩相系指构造成岩作用和构造–流体成岩作用所形成的角砾岩类, 在构造应力作用下(Sibson, 2000), 使原岩发生角砾状并被原岩的细碎屑充填胶结(或含有外来物质胶结), 它们具碎裂结构和角砾状构造。角砾呈棱角状或压扁状, 排列紊乱或局部定向。基质为细碎屑物、铁质、硅质和钙质胶结物组成。在构造-热流体作用强烈时, 常发育热液胶结物。构造角砾岩在断层带和糜棱岩化带中广泛分布, 其规模与构造强度密切有关。按照构造变形域和构造流体耦合作用, 划分为断层角砾岩相(脆性变形域)、糜棱岩化角砾岩相(脆韧性变形域)、角砾状糜棱岩相(韧性变形域)和构造–流体角砾岩相。

在构造–流体角砾岩相中, 根据构造变形域和构造–流体(热液和熔体)耦合作用强度划分为5种类型, ①Ⅰ型脆性角砾岩化相形成于上地壳浅部, 如方解石化热液角砾岩、燧石化角砾岩、硫化物化(如雄黄和黄铁矿化等)热液角砾岩, 蚀变相为燧石–黏土–碳酸盐化蚀变相, 一般沿脆性断裂带呈带状相体或在断裂交汇部位呈不规则状相体。矿物组合为方解石–燧石±(雄黄–黄铁矿–辰砂)–黏土矿物类等。②Ⅱ型糜棱岩化角砾岩相形成于上地壳尺度, 主要呈带状相体产于脆韧性剪切带中。原岩为细碎屑岩或凝灰岩等火山岩, 为岩石能干性较弱的岩石类型,变质相为绿片岩相绢云母–石英型(绢英岩型)或绿泥石型, 矿物组合为绿泥石–绢云母–石英±铁白云石±磁黄铁矿等。③Ⅲ型角砾状糜棱岩为中地壳尺度形成的大规模糜棱岩化带, 如角砾状碳酸盐质糜棱岩并伴有构造碳化等。主要产于韧性剪切带中, 呈带状相体, 变质相为绿片岩相黑云母–长石–石英型,矿物组合为黑云母–钠长石–绿泥石–绢云母–石英±铁白云石等。④Ⅳ型流变状角砾岩相为中–下地壳尺度的构造流变加积层。变质相为角闪岩相, 原岩多为细碎屑岩或凝灰岩等火山岩, 变质矿物组合为黑云母–钠长石–钾长石。同构造期网脉状硅化角砾岩发育, 伴有流变褶皱、倾竖褶皱、斜歪褶皱等构造群落, Ⅳ型流变状角砾岩相主要特征为面状–体状+带状相体, 常为网脉状硅化角砾岩和铁白云石硅化角砾岩等。⑤Ⅴ型角砾状混合岩相为下地壳尺度,混合岩化相带中所形成的角砾状混合岩, 常与下地壳中近水平流变和地壳重熔构造–岩浆带有密切关系, 变质相达角闪岩相–低麻粒岩相, Ⅴ型角砾状混合岩相主要特征为面状–体状相体特征。

1.5 火山角砾岩相系

包括火山集块岩–火山角砾岩相、熔结火山集块岩–熔结火山角砾岩相、蚀变火山集块岩–蚀变火山角砾岩相、蚀变熔结火山集块岩–蚀变熔结火山角砾岩相。主要特征为在地表以上, 火山作用形成的各类火山岩和蚀变火山岩等组成, 局部火山中心部位发育潜火山岩相, 常为岩浆–火山–构造–热液作用中心构造岩相学特征, 即火山角砾岩相系物质–热源供给系统根部。

1.6 变质角砾岩相系

角砾岩类或其他类型岩石在变质作用下, 发生变质–构造变形作用形成了变质角砾岩相。①以热液交代蚀变作用形成的蚀变角砾岩相呈带状–不规则状相体, 主要位于复式侵入岩体边缘和脆韧性构造变形变质带中, 对于成岩成矿作用和角砾岩构造系统恢复重建最为重要, 以IOCG矿床为典型(方维萱, 2012a; 方维萱等, 2013)。②变质角砾岩相常呈带状相体分布于板块构造边缘逆冲推覆构造带中, 主要在以构造作用为主导作用下并伴有强烈构造流体作用形成。如在蛇绿岩构造岩块带中, 在脆韧性构造变形域中形成的蛇纹石化角砾岩, 曾发生了强烈构造变形和强烈水解硅酸盐化为主的流体交代作用,如云南墨江和内蒙古九井子角砾状蛇纹石岩(蛇绿岩构造岩块带)。③在区域变质岩区, 一些变质角砾岩相体具有较稳定的区域层位, 可构成标志层。这些变角砾岩相与这些层位经历了特定区域变质作用并伴有构造变形作用有密切关系, 如角砾状混合岩和角砾状混合岩化等。

1.7 岩浆侵入角砾岩相系

在岩浆上升侵入过程中, 因岩浆混合或不混熔作用、浅成–超浅成岩浆作用(次火山作用)–岩浆超压流体隐爆作用、岩浆热液作用等系列岩浆作用过程所形成的岩浆角砾岩类。按照形成深度、形成机制和成岩作用方式, 岩浆侵入角砾岩相系可以划分为岩浆熔体角砾岩相、侵入角砾岩相、岩浆隐爆角砾岩相、次火山角砾岩相、岩浆热液角砾岩相、坍塌角砾岩相、构造–热流体角砾岩相等7种。其中, 岩浆隐爆角砾岩相由岩浆–潜火山–超压流体等隐爆作用形成。岩浆角砾岩相由岩浆混合或不混熔作用形成。坍塌角砾岩相为岩浆房上方或潜火山口中, 由岩浆热液体系、地震和岩溶坍塌等复合作用所形成。这些不同类型的角砾岩相有助于恢复重建岩浆–潜火山活动中心、岩浆热液喷流通道构造系统和岩浆–构造–热液成岩成矿系统中心。与火山角砾岩相系的主要差异是以地下岩浆–构造–热液相互作用为主导, 潜火山或次火山角砾岩相与火山角砾岩相系则有类似之处, 但在该相系总体上, 次火山角砾岩相属于局部相体结构特征。

1.8 流体液压致裂角砾岩相系

按照形成角砾的岩浆流体或盆地流体内压力和外压力平衡状态(岩石–角砾–显微裂隙–胶结物之间),可将液压致裂角砾岩相系划分为欠压实、压实和超压流体等 3种不同类型。该类相系突出特征是角砾具有可拼接性, 异源的热液胶结物发育, 或细碎屑的原岩物质多发生显著的重结晶。①欠压实型流体液压致裂角砾岩相, 一般以构造应力破裂和构造–欠压实型流体耦合为主, 即构造扩容作用为构造–流体耦合作用提供构造–流体的空间场所和构造应力场条件, 常形成完整自形晶、束状、晶簇状等构造特征, 显示矿物在开放空间结晶形成, 因受层间断层或层间滑脱构造面控制, 这种相体整体呈似层状+有限穿层的带状; 或受穿层张性断裂构造控制而呈带状或不规则状分布, 如贵州晴隆锑矿床中自形晶辉锑矿萤石相和含自形晶辉锑矿硅化蚀变相等(方维萱, 2011)。在新疆萨热克砂砾岩型铜多金属矿床中, 欠压实型盆地流体形成含辉铜矿褪色化杂砾岩, 主要特征为低温富烃类还原性盆地流体形成,以辉铜矿和辉铜矿方解石等热液胶结物形式胶结沉积角砾, 其沉积角砾构造变形不明显, 显示了欠压实型富烃类还原性盆地流体形成的特征; 含辉铜矿褪色化杂砾岩沉积角砾(大理岩)发育张裂性裂隙,在这些显微裂隙中充填有细脉状辉铜矿, 并与呈热液胶结物形式的浸染状辉铜矿共生, 揭示碎裂岩化相中构造破裂作用与欠压实型富烃类还原性盆地流体相互耦合所形成。②压实流体型液压致裂角砾岩相, 常与碎裂岩化相中构造破裂作用相伴呈现相分带趋势或独立存在。其角砾主体与围岩成分相同,胶结物多为流体释压作用形成的热液胶结物, 与角砾成分有明显差别, 显示了强烈流体液压致裂作用和热液胶结作用。如在东川围绕辉绿辉长岩侵入体的落雪组白云岩中, 发育压实流体型液压致裂角砾岩相, 灰白色白云岩角砾具有明显可拼接性, 胶结物为细网脉状浅粉红色锰铁白云石–锰方解石脉,为盆地流体形成的热液胶结物。③超压流体型液压致裂角砾岩相, 是由沉积盆地在后期叠加深源异常高压流体或后期变形收缩过程中形成了异常高压流体形成, 与围岩具有明显的不协调性, 显示盆地流体注入形成的后期叠加相体特征。对该相系研究需要进行专题构造–流体成岩成矿压力、成矿深度、成矿温度和流体成分研究。在陕西二台子铜金矿床和陕西太白双王金矿–凤县青岩沟一带, 铁白云石钠长石角砾岩–钠长石铁碳酸盐质角砾岩带, 超压流体型液压致裂角砾岩相发育。在新疆萨热克砂砾岩型铜多金属矿床外围, 中元古界阿克苏岩群中发育脆韧性剪切带, 其糜棱岩相由绢英糜棱岩亚相、碳酸盐质糜棱岩亚相、绿泥石黑云母糜棱岩亚相、绿泥石阳起石糜棱岩亚相和角砾状糜棱岩亚相等组成, 其角砾状糜棱岩亚相中发育硅化、塑性流变褶皱、角砾状构造, 显示了在脆韧性剪切带中具有强烈的构造流体耦合作用, 因超压流体作用在脆韧性剪切带中形成了角砾岩化。在东川–易门铁铜矿床集中区内, 复式背斜核部因强应变带叠加耦合深部岩浆注入作用, 在隐爆角砾岩相带外, 形成超压流体型液压致裂角砾岩相, 角砾表现为异源角砾和原地角砾混生, 异源角砾常具有强烈蚀变和多期变形特征, 原地角砾蚀变较弱。

2 热液角砾岩构造系统

2.1 岩浆热液角砾岩构造系统

本文对岩浆热液角砾岩构造系统的释义为: 在多期次或一期多阶段的构造–岩浆–热液成岩成矿的物理–化学多重耦合结构系统中, 自侵入岩体内部、到侵入岩与围岩接触带和围岩中, 因构造–热流体–岩性等多重耦合作用形成的成岩成矿构造系统。既包括同期多阶段的侵入体内部因热流体冷凝作用形成的构造样式、岩浆热侵位形成的热力侵入构造带和围岩中先期构造–同侵入期叠加构造; 也包括多期次复式岩体中的侵入构造、同岩浆侵入期构造样式、侵入岩后期遭受构造变形–变质和叠加侵入构造等。多重耦合结构为构造应力–热应力–地球化学动力所导致的岩石–流体相互作用, 它们在时间–空间上形成了多重耦合与空间拓扑结构。以智利 IOCG型、斑岩型金铜钼和浅成低温热液型铜金银矿床为例, 岩浆热液角砾岩构造系统主要由岩浆熔体角砾岩相、岩浆热液角砾岩相、岩浆热液叠加角砾岩相、火山角砾–集块岩相、侵入角砾岩相、爆发角砾岩相、次火山侵入相、隐爆角砾岩相、塌陷–坍塌角砾岩相、构造角砾岩相和液压致裂角砾岩相等11个构造岩相学相体等组成。在安第斯活动大陆边缘, 与浅成热液成矿系统和斑岩成矿系统相关的岩浆热液角砾岩和岩浆热液角砾岩构造系统较为典型, 以岩浆流体(热液)为主导的岩浆热液角砾岩构造系统的主要特征为: ①由岩浆混合或不混熔作用形成的岩浆熔体角砾岩相一般形成深度较大(≥5 km)。在岩浆混合作用形成的岩浆熔体角砾岩中, 岩浆角砾之间具有熔接构造、热反应边构造和塑性流动构造等。在智利安第斯造山带, 花岗闪长岩质岩浆角砾岩为花岗岩含有闪长岩角砾或闪长岩中含有花岗岩角砾组成等,这种现象多为岩浆熔体角砾岩化, 一般少见角砾岩体构造。在岩浆不混熔作用形成的岩浆熔体角砾岩中, 角砾多为暗色体, 如辉石岩、角闪石岩和角闪石辉石岩等, 在铁质安山岩中, 常见巨大的角闪石辉石岩等超基性岩析离体(与铁质安山岩之间具有明显结晶分异边界)。②侵入角砾岩类和侵入角砾岩带(筒)构造。侵入角砾岩相是岩浆上升过程中与围岩之间形成的角砾岩带, 常围绕侵入岩体边部或顶部分布。在侵入角砾岩类中, 角砾类型多变, 一类为经长距离的搬运后呈浑圆状, 在热流体作用下形成了热液溶蚀和热液反应边结构。另一类角砾具有棱角状–次棱角状, 多为围岩角砾, 胶结物主要为浆屑和热液成因的矿物等。③岩浆隐爆角砾岩相是由浅成–超浅成(<2 km)岩浆作用–岩浆超压流体隐爆作用形成。在岩浆热流体侵入过程中, 在内外接触角砾岩带中因岩浆热流体临界沸腾、岩浆热液侵入–交代蚀变作用和构造–流体多重耦合等作用, 形成了隐爆角砾岩化相带。其特征一是位于浅成–超浅(<2 km)侵入体的倾没端或接触带附近, 因深部岩浆在浅部瞬间释压导致角砾岩化。在多期复式侵入岩体中,晚期侵入岩和岩浆热液沿构造破碎带运移, 呈带状和筒状隐爆角砾岩相体, 或呈不规则隐爆角砾岩相体。二是角砾成分为复成分或单成分, 角砾为棱角状–次棱角状、浑圆状、具有反应边结构的扭曲状角砾。浑圆状角砾多来自深部, 因在热流体搬运过程中发生热液溶蚀和机械磨损而呈浑圆状, 具有原地和异地多源角砾共存特征。三是胶结物为与侵入岩(可见流动构造)同成分的火山碎屑物或凝灰质, 常发育热液硫化物和高挥发份矿物(如电气石、萤石等)胶结。若以热液硫化物胶结物为主, 则从岩浆侵入–隐爆角砾岩相变为岩浆热液角砾岩相。④岩浆热液角砾岩相。从热液来源角度, 可将其划分为岩浆热液角砾岩相、混合热液隐爆角砾岩相和大气降水热液角砾岩相, 它们与金铜矿床密切有关(Sillitoe, 1985; Landtwing et al., 2002; Cooke and Dvaies, 2005)。形成角砾岩化主要机制一是在富含 F-Cl-BCO2-H2O 等挥发组分的岩浆结晶去气作用下, 挥发组分逃逸、沸腾、或超压流体瞬间快速释压等导致角砾岩化(Allman-Ward et al., 1982; Ross et al., 2002);二是流体化过程中角砾岩化(McCallmu, 1985; Druitt, 1995; Landtwing et al., 2002)。Sillitoe (1985)根据岩浆岛弧环境热液系统、角砾岩形态、岩石学组成、基质和胶结物类型等特征, 结合蚀变类型和矿化类型, 总结了 6种热液角砾岩形成机制为第二次沸腾过程中岩浆热液释放、地下孔隙水被岩浆加热、地下水与岩浆相互作用导致的地下水爆破、突然减压、岩浆房上部喷发导致上部岩石角砾岩、流体在浅部运移导致围岩机械坍塌和构造作用形成的角砾岩化。Kirwin (1985)根据含电气石角砾岩筒的形态、角砾大小和结构特征、矿化类型和矿化性等, 划分了5种角砾岩筒, 其不同规模和角砾岩结构, 揭示具有不同矿化类型和成矿规模。⑤坍塌角砾岩相为岩浆房因大量排气或冷凝结晶后, 上覆岩体或地层因重力失稳形成塌陷作用所形成, 常含有较大构造岩块并具有一定热液蚀变, 但二者分布极不均匀。⑥在岩浆侵入过程中加热地下水和大气降水, 在岩浆侵入形成的热力构造系统中,形成对流循环热液体系, 因构造释压和冷却等作用,形成了构造–热流体角砾岩相。采用以上 6种角砾岩相进行岩相学填图, 可重建岩浆热液角砾岩体构造系统空间几何形态, 这种岩浆热液角砾岩构造系统的相体类型和空间相体结构特征, 也是这种特殊矿田构造类型的主要特征。

2.2 火山热液角砾岩构造系统

火山热液角砾岩构造系统以次火山岩侵入相、火山溢流相、火山爆发相、火山喷发沉积相、火山塌陷角砾岩相和坍塌角砾岩相等不同相体组成, 采用这些相系进行岩相学填图, 可以有效恢复、重建火山喷发成岩和成矿中心、火山热液活动和古火山机构中心等构造样式与空间几何学特征。与岩浆热液角砾岩构造系统不同, 在该构造系统中由次火山热液、火山热液和大气降水等共同组成了循环对流热液系统, 因此, 采用蚀变岩岩相学填图, 可恢复重建火山爆发–喷溢通道相和火山热水喷流通道相等成岩成矿中心位置, 进行多矿种共伴生富集成矿中心预测和圈定。

(1) 次火山岩侵入相(体): 位于火山穹窿或火山洼地中心部位, 常形成小型岩株、岩枝和岩脉(群)等不规则状侵入体, 次火山侵入体的中心相、过渡相和边缘相具有较好的岩相学分带。在火山喷发机构中, 次火山岩相多呈岩脉和岩脉群等形式产出, 与(熔结)火山集块岩等相伴或迅速相变, 它们是圈定火山喷发通道相(火山颈相)的岩相学标志。次火山岩侵入相(体)常指示了火山热液角砾岩构造系统中火山–成矿的物源–热源中心部位(成岩成矿供给系统根部和中心部位)。

(2) 火山爆发相(熔结火山角砾岩–熔结火山集块岩相)和火山角砾岩筒构造: ①与火山通道和火山颈有关的火山角砾岩相和火山角砾岩筒构造。其填隙物的成份、结构构造较复杂, 筒内角砾及胶结物有火山碎屑岩及深部带来的岩石。这一特征是区分与潜火山有关的角砾岩筒的依据。凝灰质的火山碎屑岩常被熔岩所胶结。在角砾岩筒周围发育有放射状和环状裂隙或次火山岩脉, 矿化多分布于火山通道的边部。②与潜火山岩有关的火山角砾岩相、火山隐爆角砾岩筒构造和喷气孔型热液角砾岩, 常与火山穹窿构造和火山喷气孔有关, 角砾为复成分或单成分, 以发育火山喷气热液角砾岩为特征。火山角砾岩具矿化或不具矿化(无矿酸性蚀变相系), 角砾岩相的形态学特征为椭圆形或裂隙形, 常伴有热液成因的细脉型或细脉带型蚀变脉体。③熔结火山角砾岩–熔结火山集块岩相-次火山岩侵入相组合是恢复重建火山喷发通道相的直接标志, 在火山喷发通道相中含矿浆角砾岩、网脉状–脉带状–块状含铜磁铁矿相和硫化物相, 常与次火山岩侵入相(体)相邻, 二者并呈现快速相变关系, 它们的相体空间结构特征能够揭示火山喷发成岩成矿的中心位置。

(3) 次火山爆发角砾岩相(筒): 次火山爆发角砾岩筒是浅成–超浅成斑岩侵入体多期次侵入, 导致先存侵入岩和围岩形成了多次再度爆发, 在岩浆流体转化为气相后, 产生的巨大内压力大于上覆围岩静压力从而产生的爆炸作用而形成。爆发角砾岩形成深度一般在地下1~3 km。该类角砾岩的角砾成分常较单一, 一般没有强烈热液活动和广泛的热液蚀变。石英中存在大量次生气液包裹体和高盐度流体。爆发角砾岩筒具有上宽下窄的漏斗状形态。刘亮明(2011)通过对铜陵–安庆地区夕卡岩矿床研究, 认为夕卡岩矿床与角砾岩之间有密切关系, 角砾岩由流体超压引发的岩石破裂在成矿中具有重要作用。流体超压–岩石破裂和流体泄压–破裂愈合两个相反的过程, 通过岩石孔隙度和渗透率的改变而耦合。次火山爆发角砾岩相是火山热液角砾岩构造系统能量释放较大的空间位置。

(4) 火山角砾(集块)岩与火山碎屑岩系: 在火山角砾岩中角砾大小在 2~64 mm, 火山集块>64 mm,火山角砾含量在 50%以上, 角砾棱角明显、分选差大小不等。填隙物为火山灰尘、晶屑和浆屑等。非火山角砾(沉积岩和变质岩等)含量>50%, 可称为复成分火山角砾岩, 填隙物除火山灰尘、晶屑和浆屑外, 砂泥质比例明显增加, 胶结物多为硅质、碳酸盐矿物和铁质等。火山角砾岩–火山集块岩等岩石组合一般位于火山口外侧, 火山角砾岩–火山集块岩–次火山岩组合则指示了火山颈相+火山口相。①按照填隙物和熔结物不同进行分类, 熔结火山角砾岩和熔结火山集块岩以岩浆熔结方式冷凝成岩。②采用复合命名法进行岩相学分类便于野外填图, 如玄武岩质或流纹质火山角砾岩(火山集块岩)。含辉石或角闪石较多时, 多为安山质火山角砾(集块)岩。以长石和石英为主时, 为流纹质火山角砾(集块)岩。③在青磐岩化发育时, 形成了青磐岩相蚀变火山岩, 火山岩角砾普遍发生蚀变, 胶结物主要为热液胶结物(石英、绿泥石、绿帘石、方解石等), 为蚀变火山角砾(集块)岩。④在蚀变火山岩区, 野外使用复合命名法有助于原岩恢复和蚀变火山区岩相学填图, 恢复重建火山热水活动中心, 如泥化–叶腊石化–硅化蚀变相,常为蚀变流纹岩质火山角砾(集块)岩。

(5) 塌陷角砾岩相和坍塌角砾岩相(体): 多发育于次火山岩区, 由于深部岩浆或矿液沿已有裂隙阵发性的上升熔化, 或由于深部侵入体顶端的收缩产生的裂隙, 气液沿之上升、熔化不断扩大, 当气液压力减小时, 在上覆岩层的压力下顶部崩落, 多次反复使角砾筒不断扩大而形成。其特征一是坍塌角砾筒壁周围常发育环状片理化带和裂隙带, 在剖面上常可见小牵引褶皱, 发育楔形尖灭裂隙带。常见较大规模的陷落岩块(与周围岩性界限明显), 这种相体在平面多为圆形或椭圆形, 从几米到几百米。二是角砾成分总体较单一, 但局部角砾复杂多变, 岩石组合类型变化大, 总体上多为上部围岩, 角砾形状有棱角状、构造岩块及浑圆状, 角砾和构造岩块边部热液反应边构造明显。复成分坍塌角砾岩相多是上部围岩坍塌后混杂堆积, 具有来自不同时代地层和层位相互混杂堆积特征。三是胶结物为岩屑和石英硫化物, 在裂隙带或断裂中热液蚀变发育。该相常与爆发角砾岩或热液侵入角砾岩伴生或迅速相变, 该相体为先存地层物质加入到火山热液角砾岩构造系统形成的火山热液-先存岩石多重耦合作用所形成。

(6) 与火山作用密切相关的构造角砾岩相(带、筒): 一般在次火山侵入体外接触带部位或者先期形成的火山岩层中, 多在两组断裂构造交汇处常形成构造角砾岩筒; 或两组平行构造及次级构造带(劈理化带)发育时, 形成了次火山侵入岩或火山隐爆角砾岩等有关的断裂–裂隙构造带控制的角砾岩化带。这种构造角砾岩相(带、筒)主要与火山作用密切有关,角砾一般与地层同成分, 胶结物主体是泥质(构造泥化)。当发育热液胶结物时, 则为隐伏矿床的找矿预测标志。

(7) 与次火山热液作用有关的液压致裂角砾岩相: 这种液压致裂作用是在次火山热液作用下的高压流体内压力大于围岩静压力下, 热力破裂作用为释放流体压力的主要机制, 这种机制是岩石变形主要动力源(即热力破裂系统的热动力源)。与火山作用有关的热力破裂系统在先存岩层或上覆封存沉积岩中, 形成了节理、裂隙、细脉和网脉带等组成的岩石破裂岩系统, 角砾以先存岩石为主, 以注入方式的火山热液和凝灰质形成了胶结物, 蚀变火山凝灰质和热液胶结物与角砾成分差异显著, 这种物理性破裂为流体储集形成了构造空间, 多与金银多金属和铜金银矿床密切相关, 在微观-宏观上表现为复杂的非线性裂隙–流体耦合结构或具明显有序结构的裂隙–流体耦合结构, 即物理系统与化学系统的二元耦合结构, 采用裂隙和节理密度、充填物成分和方向性等填图要素, 可以揭示裂隙–流体耦合结构特征。

(8) 蚀变火山岩相系: 先成火山角砾在火山热液同生蚀变或后期热液作用下可形成蚀变火山岩相,按照蚀变类型或蚀变岩岩相学特征, 可将蚀变火山岩相系按照温度相序列划分为气成高温蚀变相(如电气石化蚀变角砾岩相、含电气石–萤石绢英岩化蚀变相等)、高温蚀变相(如钠长石–钾长石碱性硅酸盐化蚀变相、黑云母化蚀变岩等)、中温蚀变相(如绿泥石化蚀变岩等)和低温蚀变相(如泥化明矾石化蚀变岩等)等。可按照流体成分特征, 进行地球化学岩相学类型、酸碱相(pH-AH)和氧化还原相(ORF)划分(方维萱, 2012b), 建立岩相学填图单元。蚀变火山岩相与浅成低温热液型金银矿床、IOCG矿床具有十分密切的关系, 岩相学填图有助于恢复、重建热液成矿体系和热源中心(方维萱等, 2012; 方维萱, 2012a, 2012b), 角砾状蚀变岩相常为热水通道相和热液成矿体系中心部位的标志相。

(9) 火山热水同生沉积相: 该相一般位于火山热水沉积盆地中, 划分和建立酸碱相(pH-AH)、氧化还原相(ORF)等地球化学岩相学类型(方维萱, 2012b), 建立岩相学填图单元。如重晶石岩、石膏岩、石膏重晶石岩等是典型的强酸性–氧化地球化学相;菱铁矿岩、硫化物菱铁矿岩、硅质菱铁矿岩等是典型的弱酸性–强还原地球化学相; 赤铁矿碧玉岩、紫红色硅质岩和赤铁矿酸性凝灰岩等岩石组合, 常指示了弱酸性–强氧化地球化学相。这些相体在垂向相序列和水平相序上, 常与火山岩相系紧密共生或形成相变结构。

2.3 构造热液角砾岩构造系统

大陆造山带以构造动热转换为驱动力, 造成了造山带流体和盆地流体的大规模形成、运移和聚集,在先存构造带(如似层状隐蔽构造、褶皱核部、脆韧性剪切带、古喀斯特等)和同构造期的构造扩容空间内, 形成构造热液角砾岩构造系统, 它们具有似层状角砾岩相体、切层带状角砾岩相体两类典型的构造岩相学相体结构, 与周围地层具有显著的构造岩相学不协调性, 因构造变形强度、构造–流体耦合作用强度和方式不同、构造流体叠加成岩成矿作用强度不同等诸多因素, 局部具有明显的构造岩相学相体分带规律, 常具有多期多阶段叠加成岩成矿特征和构造岩相学分带。在MVT型铅锌矿床、卡林型–类卡林型金矿床和湖南石门雄黄矿床等、龙门山北段丁家林–太阳坪–董家院含金脆韧性剪切带、滇黔桂卡林型金矿床集中区等, 发育构造热液角砾岩构造系统, 它们成为主要成岩成矿地质体和储矿构造系统。大陆造山带中强构造变形区, 系构造热液角砾岩构造系统形成的有利构造部位, 如沉积盆地中强构造变形带、沉积盆地–造山带耦合转换带、逆冲推覆型剪切带、前陆盆地中冲断褶皱带等, 这些构造部位具有形成造山带流体和盆地流体大规模运移、聚集和圈闭的构造岩相学条件, 如川滇黔铅锌多金属矿床集中区内, 印支期–喜马拉雅期构造动热转换作用驱动造成了造山带流体、盆地流体大规模形成、运移, 并聚集和圈闭在陆内斜冲走滑断裂–褶皱构造带中, 或断裂–褶皱构造扩容空间并与岩性–岩相发生多重耦合, 形成会泽型(HZT)富锗银铅锌矿床(Han et al., 2004, 2007), 发育构造热液角砾岩构造系统, 沿层间断裂和切层裂隙带分布线状–带状热液粗晶铁白云石化白云岩相, 这种大规模造山带流体和盆地流体在构造扩容空间内, 构造–流体耦合成矿作用强度大, 形成了川滇黔大型–超大型铅锌多金属矿床集中区(韩润生等, 2014)。

新疆乌拉根砂砾岩型铅锌矿床主要分布于乌拉根向斜的南北两翼, 矿化带延长超过 3 km; 在塔西乌拉根、康西、加斯和江结尔, 该类铅锌成矿带总长度在100 km以上, 以下白垩统克孜勒苏群顶部与古新统阿尔塔什组之间发育区域平行不整合面为典型特征, 其区域构造岩相学的相变构造界面为有利于盆地流体运移和圈闭的高渗透率构造岩相带。下白垩统克孜勒苏群第五岩性段灰白色块状砂砾岩属辫状河三角洲相, 为塔西砂砾岩型铅锌矿主要赋矿岩相之一, 铅锌矿体底板围岩为第四岩性段紫红色粉砂质泥岩和泥质粉砂岩, 也是盆地流体岩性封闭层(刘增仁等, 2011)。古新统阿尔塔什组(E1a)底部角砾状白云质灰岩、坍塌岩溶白云质角砾岩、含石膏天青石岩和石膏岩, 也是乌拉根铅锌–天青石矿床的赋矿岩相, 铅锌矿体呈似层状和层状产于上述两种赋矿岩相带及区域平行不整合面附近, 围岩蚀变类型主要包括石膏化、方解石化、白云石化、天青石化、黄铁矿化等, 属低温围岩蚀变组合, 并具有油田低温热卤水大规模运移特征(刘增仁等, 2011)。推测在喜马拉雅期造山过程中, 该构造岩相带(平行不整合面附近)为盆地–造山带流体的大规模运移通道和路径, 在向斜构造区, 该相变带也是还原性盆地流体的构造岩相学圈闭(岩性–岩相)。

2.4 复合热液角砾岩构造系统

在沉积岩和变质岩区等, 以隐蔽构造–热流体或隐伏岩浆为驱动力, 形成以大气降水为主导的岩浆热流体–大气降水–盆地流体对流循环体系, 形成了复合热液(热流体)角砾岩构造系统, 它们由热流体隐爆角砾岩相、热流体化角砾岩相、热流体型液压致裂角砾岩相、热水沉积角砾岩相、热液坍塌角砾岩相和岩溶–热水角砾岩相等组成。各类相体特点为: ①常具有圆形、椭圆形或宽带状形态, 与脆性断层角砾岩相的线性形态明显不同。②围绕热(液)流体爆破中心呈环带分布, 构造岩相学水平分带为爆破岩粉相带→爆破角砾岩相带→震碎岩相带→震裂岩相带。③在热流体爆破角砾岩相中, 角砾常为围岩物质, 胶结物为热液矿物, 角砾边缘具有热液蚀变边(褪色边), 角砾具有可拼合特征。④由热流体爆破中心相带向外, 热液蚀变类型变简单, 蚀变作用减弱, 具有明显的蚀变岩岩相学分带, 如易门凤山铜矿(韩润生等, 2011)。⑤热液角砾岩–热流体角砾岩构造系统是寻找金银矿和铜金矿床良好的构造岩相学标志, 如陕西二台子含金铜角砾岩型矿床, 与地幔柱有关的深源碱性热流体隐爆角砾岩筒有密切关系(方维萱等, 2000)。复合热液角砾岩构造系统与构造热液(热流体)角砾岩化过程有十分密切关系, 常有深源岩浆热液角砾岩构造系统叠加, 其附近多发育岩浆岩、或位于大型侵入岩基附近并发育岩脉群和小岩体等, 伴有区域性构造流体蚀变岩相及构造岩相学分带, 复合热液角砾岩构造系统在物质组成和构造变形样式等方面, 与周围地层具有显著不同,揭示该构造岩相体为主要的成岩成矿地质体和成岩成矿中心。因此, 该类型具有明显的叠加成岩成矿中心和多期次多阶段叠加成岩成矿特征。如奥林匹克坝 IOCG矿床的含矿角砾岩体中, 即含有丰富的沉积角砾岩和热液角砾岩, 也发育赤铁矿岩浆热液角砾岩, 伴随大规模区域性碱性硅酸盐化蚀变相等。在东川–易门铁铜矿床集中区, 在岩浆底拱侵入驱动和底拱褶皱核部, 岩浆–褶皱协同作用下形成了背斜核部的刺穿构造体和复合热液角砾岩构造系统, 如东川老杉木箐地区, 碱性辉绿辉长岩侵入体两侧发育侵入角砾岩相和隐爆角砾岩相, 在新元古界大营盘组中形成了中元古界因民组和落雪组等组成的刺穿构造体, 发育含铜铁复合热液角砾岩相系,在大营盘组中也形成了铜矿体, 揭示形成于晋宁–澄江期, 为东川地区新元古代最晚期复合热液角砾岩构造系统。

智利月亮山IOCG矿床具有多期叠加成岩成矿特征, 在赛罗伊曼铁矿–月亮山铁铜矿西侧, 前侏罗纪地层为海岸山带中弧前增生地体构造单元, 韧性构造变形发育。赛罗伊曼铁矿–月亮山铁铜矿位于侏罗–白垩纪主火山岛弧带, 这是智利IOCG矿床成矿构造单元。其以东地区属侏罗纪–白垩纪弧后盆地,也是智利 IOCG矿床的成矿构造单元, 如坎德拉利亚和仙多明格IOCG矿床等。在月亮山IOCG矿床内, ①早期的早白垩世幔源富铁岩浆因岩浆不混溶作用, 形成了月亮山和赛罗伊曼矿区的火山喷溢型铁矿层, 与地层呈整合接触, 受韧性糜棱岩相、钠钙质蚀变岩相和阳起石化蚀变相带控制。②中期为月亮山二长闪长岩–二长岩(135~130 Ma, 112~103 Ma)大型岩基西边部, 形成了同岩浆侵入期韧性剪切带,属阿卡塔玛(AFZ)断裂构造系统的组成部分, 发育面型黏土化–钾化蚀变带和岩浆热液角砾岩相带,岩浆热液角砾岩筒受二长斑岩和辉石安山岩之间的侵入构造带控制, 其中心部位由石英电气石热液角砾岩、钾硅酸盐化电气石热液角砾岩和电气石钾硅酸盐化热液角砾岩等组成, 这些岩浆热液角砾岩筒属 IOCG矿床的储矿构造样式, 相伴的脆韧性剪切带也是铜金叠加成矿的有利构造。③晚期为晚白垩世磷灰石透辉角闪石岩、铁纤闪透辉石岩和铁质辉长岩(82 Ma)以岩脉群和岩床等形式侵位, 形成了月亮山 IOCG矿床的叠加成矿, 以脆性构造变形域中形成的脆性断裂带为主, 在AFZ次级NW、NE和SN向断裂中, 形成了脉带型IOCG矿体。

其他类型还有热水(泉)沉积角砾岩构造系统和变质热液角砾岩构造系统等。总之, 以上各类热液角砾岩相系在时间域–空间域上, 常具有内在成因联系, 通过构造岩相学研究和填图单元建立, 进行1∶200~1∶10000比例尺井巷工程岩相学编录和岩相学填图, 能够圈定热液角砾岩构造系统, 圈定或预测热液角砾岩相系的成岩成矿中心和热源中心。

3 研究内容与研究方法

3.1 研究内容与研究方法

研究内容主要包括相类型和相序结构建立, 相体和相系域的几何学、运动学、动力学、物质学(岩石学、岩相学和岩石地球化学等)和年代学(构造变形筛分与同位素地球化学精确定年相互约束)。需从研究尺度、构造变形型相、构造变形域等研究方法进行系统研究。

(1) 研究尺度: 由于角砾岩相系复杂性和多类型的成因相, 需要从 5个不同尺度的构造岩相学进行研究, 即大地构造岩相学、区域构造岩相学、矿田构造岩相学、矿床构造岩相学和矿体构造岩相学,每一个研究区需要具体研究, 界定角砾岩相系组成和研究尺度, 确定填图单元的尺度。

(2) 构造变形型相: 构造变形型相是指在相近或同一构造变形域中(构造变形层次), 同类岩石或不同类型岩石组合, 在不同深度、温度和压力条件下, 因构造应力–流体–岩石–耦合方式, 不同构造动力学作用或流体动力学作用形成了一套特定的构造样式和构造变形群落。按照构造样式–构造群落–岩相学特征,有助于恢复同类岩石或不同类型岩石组合形成的不同深度、温度、压力、流体–岩石耦合方式和环境。

(3) 构造变形域: 不同构造变形层次中, 因构造–流体动力学相互耦合作用方式不同, 形成了不同类型的构造岩相学产物, 在构造样式-构造群落-岩相学类型上具有一致性和谐和性, 称为构造变形域。按照岩石圈地幔深度, 可划分为深部上地幔–下地壳界面层(>40 km)、较深部下地壳(20~40 km)、中部中地壳(10~20 km)、浅部上地壳(5~12 km)、陆壳浅部(1~5 km)和近地表(<1 km)等5个不同层次的构造变形域。暂按照不同地壳深度和变质相型结合,将构造变形域按照变质相型进行野外填图单元划分, 在岩石学的 P-T-t研究基础上进一步恢复重建其形成深度和相关压力–温度参数, 脆性构造变形域(<3 km)与浊沸石相和葡萄石–绿纤石相变质相对应。在韧–脆性和脆–韧性构造变形域(3~15 km)主要为绿片岩相, 野外填图在绿片岩相内, 可划分为绿泥石绢云母型、绿泥石黑云母型和黑云母钾钠长石型脆韧性剪切带。其角闪岩相、麻粒岩相、蓝片岩相和榴辉岩相韧性剪切带可以按照 P-T-t参数, 或者按照压力–温度进行进一步划分, 恢复重建构造变形域。

3.2 研究思路和技术方法组合

(1) 系统整体思路(多维场)。主要技术方法包括构造岩相学填图和五维立体(点–线–面–体–时)相体解析等两大类。即: 构造岩相学(F)={x, y, z, t, M-(t-P-T)}。

四维立体解析(点–线–面–体–时)(D)=(x, y, z, t); M=Mi-ti-Pi-Ti

在上式中: 点=地质观测点, 包括x, y, z等三维坐标数据。线=实测构造岩相学剖面线, 包括 x-y、x-z或 y-z坐标数据。面=勘探线剖面和中段平面剖面、地表构造岩相学图。在地表岩相学填图中, 以x、y为投影平面, 但实际上包括地形标高(z)。体=单一相体和矿体纵向、横向和垂向等三向构造岩相学剖面图, 并制作勘探线剖面联立图和不同中段联立图。对构造岩相学(F)进行四维立体解析(点–线–面–体–时)(D)。

M=物质组成及演化趋势, 即为岩石地球化学常量组分(%)和微量组分(10-6)。Mi=在ti时间的物质成分; ti=采用同位素地球化学年代学厘定的形成年龄或采用构造岩相学筛分方法确定的构造世代; Pi=在ti时间相体和物质组成形成的压力条件, Ti=在ti时间相体和物质组成形成的温度条件, 二者采用矿物包裹体测温和矿物温度计获得形成的Pi和Ti数据;用于对多期次形成的构造岩相体进行多维场解剖研究, 当i为相对固定的形成时代情况下(如缺少穿插关系且在同位素地球化学年代学方法测试误差范围内等), 即可采用t-P-T参数描述形成的时间–压力–温度条件。在(次火山)侵入岩相研究中, 一般对相关岩相进行t-P-T轨迹研究来描述(次火山)侵入岩相冷却过程中降压和降温的持续时间、或叠加侵入岩相的增温–增压过程; 以及在附近地层(围岩)中形成的构造热事件年龄、增温–增压过程和降温–降压过程, 精确厘定(次火山)侵入岩与成矿年龄关系。

(2) 多维场空间拓扑学结构思路。主要技术方法包括空间–时间和空间–物质量等四维、空间–时间–物质量五维空间拓扑学结构等 3大类相体解析图,即采用x-y-z表示空间域, t表示时间域, t0表示初始状态的年龄, ti表示后期构造叠加相年龄, M表示物质成分(岩石学、岩相学和岩石地球化学成分), 即:构造岩相学(F)= (x-y-z, t/M)。

在初始状态下进行岩相学解析, 则: 构造岩相学M-(t-P-T)[D(x, y, z)]=F(x-y-z, M); t=t0

在空间域内, 空间拓扑学结构主要为同时异相的相分异结构和相序结构, 主要在同一构造岩相学系统中, 因相系发生相分异作用而导致相变, 形成空间域内相序结构。

在时间域内进行地球化学岩相学解析, 则: M-(t-P-T)[D(x, y, z)]=t0+ti

在空间域内进行地球化学岩相学解剖, 则: M-(t-P-T)[D(x1±x2, y1±y2, z1±z2)]=t0+ti

在时间域内, 主要研究不同相体的物质组成及主要成岩成矿期的物质强度, 即成岩成矿中心和成矿中心在时间域分布规律。在空间域内, 主要研究同一相系中叠加相体的物质组成及主要成岩成矿期的物质强度, 即特定时间域内, 同一相系中叠加相体在空间域中成岩成矿作用强度中心, 用于圈定成岩成矿中心和成矿中心位置。

(3) 几何学(形态学)、运动学、动力学、物质学和年代学(时间–空间拓扑学结构)。采用实测构造岩相学剖面, 建立岩相学类型和填图单元, 系统进行1∶200井巷工程地质编录和1∶1000~1∶5000井巷工程构造岩相学填图。在野外和显微镜下并基于先进仪器测试, 对物质学和年代学进行研究。构造岩相学研究中, 年代学研究采用构造岩相学筛分相对定年, 进一步通过同位素年代学精确定年, 厘定绝对年龄, 最终建立构造事件和构造变形序列、构造样式和构造组合图。采用构造样式测量研究其几何学特征, 采用角砾岩相体填图和矿体空间几何形态学测量, 研究各类角砾岩相体与矿体形态之间的空间拓扑学结构。

(4) 综合方法进行深部构造岩相学填图。采用地震勘探是有效进行深部构造岩相学的填图方法(胡煜昭等, 2012)。采用磁力勘探–深部磁化率填图和重力勘探–深部密度填图等综合方法, 圈定预测古火山机构中具有磁性的次火山岩和侵入岩(基性–超基性岩类)和铁铜矿体深部几何形态学特征。基于GDP32电法工作站和EH4连续电导率测量等综合方法, 对深部电性–构造岩相学填图。采用MT、AMT 和CSAMT等综合方法, 对深部构造岩相学填图。采用地球化学岩相学、矿物地球化学、磁化率–密度和人工重砂测量等系列专项填图, 对多矿种共伴生矿床进行研究。采用航空磁力和遥感蚀变填图, 可快速高效地低成本覆盖大范围, 对矿田和区域深部的构造岩相学填图。总之, 采用综合方法可形成 1∶2000、1∶10000和1∶50000系列构造岩相学填图,局部采用系列图集形式表达核心内容。

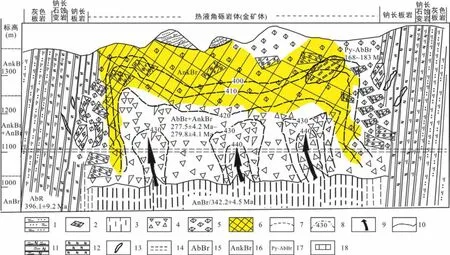

图1 陕西双王热液角砾岩型金矿床的构造岩相学结构图Fig.1 Map of tectonic lithofacies for the Shuangwang hydrothermal breccia-type gold deposit, Shaanxi province

3.3 填图单元和填图方法的应用实例

3.3.1 多维场空间拓扑学填图在陕西双王热液角砾岩型金矿床中的应用

在时间–空间域内, 空间拓扑学结构包括异时同位同相叠加相、异时同位叠加岩相、异时异相同位叠加相和异时异相异位相变体, 以叠加成岩成矿体系为典型, 需要进行系统的岩石地球化学和同位素年代学研究和填图(图1)。热液角砾岩构造系统最重要特征是异时异相的同位叠加成岩成矿系统, 超压流体型液压致裂角砾岩相是沉积盆地在后期叠加深源异常高压流体或后期变形收缩过程中形成了异常高压流体、岩浆热液体系具有较大内压力且高于上覆围岩静压力等热流体系统, 多期次热流体隐爆、液压致裂、沸腾和瞬间构造释压等构造–岩相–流体(温度–内压力–流体成分)多重耦合作用形成。如在陕西双王热液角砾岩型金矿床中, 具有十分典型的异时异相–同位叠加成岩成矿作用的构造岩相学结构, 金矿体呈“岩帽状”定位在热液角砾岩构造系统上部, 下部存在三个较高温度的热流体成岩中心,各类异时异相–同位叠加的构造岩相学相体, 围绕热流体成岩中心大致呈对称的相体空间几何形态学结构(图1)。

(1) 中泥盆世热水沉积形成的似层状钠质板岩(AbR, SHRIMP锆石U-Pb年龄为396.1±9.1 Ma, 图1), 与东秦岭丹江钠质流体侵入–隐爆–交代–充填的区域热事件(364.9±10.9 Ma, 全岩Rb-Sr等时线年龄,李勇等, 1999)具有一致性, 即先期为中泥盆世钠质热水同生沉积作用, 晚泥盆世为丹江钠质热流体侵入–隐爆–交代–充填事件。

(2) 在双王金矿床, 石炭纪–二叠纪(342±4.5 Ma、280.1±4.5 Ma~277.5±4.2 Ma, SHRIMP锆石U-Pb年龄)为碱性富 Na-CO2型热流体隐爆–侵入–交代–充填的区域热事件高峰期(图1)。

(3) 矿物包裹体中成矿流体含盐类子晶的高盐度和富集PGE等特征(谢玉玲等, 2000), 揭示有岩浆不混溶作用和流体隐爆–沸腾作用发生。包裹体均一温度主要范围分别为成矿早期(463~300℃)、主成矿期(340~220℃)和成矿后期(279~100℃)。据刘必政等(2011)研究, 气相组分主要为N2其次为O2, 含少量CH4和CO, 微量C2H2、C2H4和C2H6等, 普遍存在于富气相包裹体中, 液相成分主要为 CO2和 H2O; CO2/H2O的摩尔分数比值在含铁白云石中为0.08201~ 0.45603、方解石中为 0.11071~0.419294、晚期石英中为 0.189415; 早期成矿流体以岩浆水和变质水为主, 后期有大气降水的混入。刘必政等(2011)研究证明双王金矿床成矿流体盐度低, CO2-H2O-NaCl包裹体盐度为2.58%~12.81% NaCleqv, 并且富含CO2; 成矿流体pH值为7.27~7.16, 根据CH4-CO2-H2O体系参数估算含铁白云石主成矿阶段的氧逸度 lgfO2=–33,晚期方解石阶段为lgfO2=–35。这与双王含金热液角砾岩中发育含铁白云石角砾岩化和方解石化等蚀变现象一致, 属偏碱性还原地球化学相。结合谢玉玲等(2000)发现高盐度成矿流体看, 暗示存在岩浆热液型高盐度流体和变质流体型中低盐度流体, 这与多期次的热液角砾岩相系形成有密切关系。刘必政等(2011)估算主成矿期的成矿压力约为 170~100 MPa,根据主成矿期不混溶包裹体的压力计算得出双王金矿床的成矿深度大约在 3.8~6.4 km; 其估算压力变化范围较大, 小于40 MPa和大于200 MPa的成矿压力都有出现, 存在异常高压。包裹体多样性及演化特征、热液角砾岩型矿化特征揭示双王金矿床成矿流体具有不混溶性特征, 流体的减压沸腾是导致金沉淀成矿的重要原因。这些特征揭示深源碱性热流体具有异常高压和多次热流体沸腾, 导致热液角砾岩化、隐爆角砾岩化和液压致裂角砾岩化(王国富等, 2002), 是形成含金热液角砾岩的主要机制(图1)。

(4) 在含黄铁矿钠质热液角砾岩中, 黄铁矿Ar-Ar年龄为168 Ma和183 Ma(石准立等, 1989), 为白垩纪叠加成岩成矿作用形成的产物。从中泥盆世似层状钠质板岩、石炭纪-二叠纪钠长石岩和白垩纪含黄铁矿钠质热液角砾岩叠加成岩成矿, 显然, 双王含金热液角砾岩相体存在多期叠加作用。

3.3.2 填图单元确定方法与东川角砾岩构造系统特征

云南东川–易门元古宙地层中角砾岩类最为复杂, 与铁矿床、铁铜矿床、铜矿床和铁氧化物铜金型矿床具有密切的成因联系, 但至今尚未取得统一认识, 主要观点有构造角砾岩(李希勣等, 1953)、侵入角砾岩(花友仁, 1959)、流态构造角砾岩(吴懋德和李希勣, 1983)、火山气–液爆发和次火山隐爆成因角砾岩(龚琳等, 1996; 蒋家申, 1998; 陈振强和周卫宁, 1999)、水压角砾岩(汪劲草等, 1999)。在基于井巷工程1∶200编录和1∶2000构造岩相学填图的基础上,通过系列勘探线剖面和坑道平面构造岩相学填图、岩相学和矿相学鉴定、人工重砂定量分析、岩相地球化学、岩石地球化学和同位素年代学研究、1∶10000比例尺地面高精度磁力测量(初步在矿带和矿区尺度上探测规模较大的隐伏磁性体大致位置)、井中三分量精细磁力测量(进一步在矿体尺度上精细探测磁性体空间位置)、磁化率填图、物探综合电法(采用 DGP32和 EH4等完成的深部电性填图)剖面测量等系统综合研究认为, 东川铁铜矿集区角砾岩类可划分为10个填图单元, 适用于矿体尺度范围的1∶1000、1∶2000和1∶5000的勘探线剖面图、中段剖面图和纵向剖面图等三个方向的构造岩相学填图, 实现对矿体和矿床尺度上立体空间几何形态学(即x-y-z、x-y、x-z、y-z等)研究和解剖, 主要在于重建矿床构造样式和矿体的储矿构造样式的几何形态学和空间拓扑学结构。这些填图单元或按照它们构造岩相学相体结构关系合并成为新填图单元, 也适用于1∶10000和1∶50000的矿山地表和深部立体构造岩相学填图, 以便于不同矿床之间对比研究,在恢复古火山机构、(次)火山热液成矿中心和复式侵入岩体侵位中心等尤为重要。经过系统研究, 恢复了复式侵入岩体有关的岩浆热液角砾岩构造系统、碱性铁质辉长岩侵入体与岩浆热液角砾岩构造系统、次火山热液–热流体角砾岩构造系统、构造–岩浆–角砾岩杂岩系统、盆地流体角砾岩系统、构造–热流体角砾岩系统、岩溶–热流体叠加角砾岩系统、碱性角砾状碳酸岩–铁白云石钠长石岩侵入体与碱性热液角砾岩系统、构造反转拆离带–逆冲推覆断裂带型角砾岩系统、韧性剪切带型角砾岩系统和复成因角砾岩系统等10类角砾岩构造系统。在系列构造岩相学填图基础上, 采用地面高精度磁力异常场和EH4连续电导率填图, 进行构造岩相学填图单元的走向、倾向和延深等空间域分布位置和规模大小等深部空间几何形态学填图和预测。在全空间域内,开展井中三分量精细磁力测量和井巷TEM测量, 预测并寻找具有弱磁性地质体和矿体的空间分布特征和规律, 经过对钻孔岩心和坑道磁化率测量证明,含铜赤铁矿矿石和赤铁矿矿石组成的铁铜矿体和赤铁矿矿体具有无磁性-弱磁性, 而其上下盘围岩(蚀变基性火山岩和蚀变辉绿辉长岩等)属明显的弱磁性体, 主要系存在少量磁铁矿所引起。因此, 将弱磁性地质体(成矿地质体)和磁铁矿化体作为找矿预测目标物进行专题找矿预测, 为井巷验证工程提供设计依据。在坑内钻探和井巷工程验证后, 系统对验证工程进行核查研究, 完善和修改前期构造岩相学填图。主要填图单元确定依据和特征如下。

(1) 不规则状碱性热液角砾岩构造系统与新太古代–元古宙碱性角砾状碳酸岩–方解石钠长石岩侵入体。

①在小溜口岩组(Ar3-Pt1)顶部, 中心相为方解石钠长石岩侵入体, 形成年龄为 2520±14 Ma(锆石SHRIMP U-Pb年龄, 方维萱, 2014), 两侧为碱性碳酸角砾状岩相、铁白云石钠长石角砾岩相和铁白云石化蚀变闪长岩相等, 形成REE-Cu-Au-Ag-Co型矿(化)体。

②古岩溶–热流体叠加角砾岩系统分布在小溜口岩组顶部, 古岩溶角砾岩相系(叠加热流体角砾岩相)沿古喀斯特构造面, 总体上呈不规则的似层状相体, 局部为“上大下小”的不规则热液角砾岩体, 它们分别受古岩溶面和古喀斯特洞穴形态控制。

③在小溜口岩组顶部发育拆离断裂带(伸展型韧性剪切带), 后期叠加有挤压型韧性剪切带, 对古岩溶角砾岩相系和方解石钠长石角砾岩相系等形成了强烈的构造变形。

④因受后期岩浆热液作用叠加, 局部为含铜热液角砾岩。

⑤这种热液角砾岩构造系统具有多期多阶段特征, 在东川运动、小黑箐运动(格林威尔期)和晋宁运动期, 沿人占石–因民–落雪–石将军和滥泥坪–汤丹复式倒转褶皱–断裂带, 形成了碱性钠长石铁白云石角砾岩(岩浆碳酸岩)–方解石钠长石角砾岩带和对称的构造岩相学分带, 角砾状铁碳酸盐化–钠长石化蚀变相→液压致裂角砾岩化相→脉带状含铜铁白云石硅化蚀变相, 为热液型脉带状Cu-Au-Ag-Co矿体的储矿构造岩相带。

(2) 似层状火山沉积角砾岩构造系统与因民组一段的复成因角砾岩相体。

②在时间序列上, 因民组一段底部为底砾岩,主要为石英质砾岩等组成, 为区域角度不整合面标志层, 它与小溜口岩组流变褶皱群落–韧性剪切带等共同组成了东川运动形成的大地构造岩相学类型(1800 Ma, 方维萱, 2014)。向上迅速相变为沉积成因的紫红色杂砾岩和复成分角砾岩, 局部含有震积角砾岩和坍塌构造岩块; 继续向上变为复成分火山角砾岩和火山角砾岩等。火山喷发沉积作用形成了火山角砾岩, 一般含陆缘物质很少, 常有火山熔岩层;在同层位可相变为泥质粉砂岩和泥质灰岩等。

③在复成分火山角砾岩中, 火山岩角砾和填隙物含量在 70%以上, 局部热水蚀变作用强烈, 青磐岩化蚀变相发育, 蚀变矿物组合为绿泥石–绿帘石–方解石–铁白云石–镜铁矿(赤铁矿)±磁铁矿。在镜铁矿化蚀变强烈部位, 伴有铜铁矿(化)体。

④复成分角砾岩中以陆缘物质为主体, 含有少量火山物质(角砾和凝灰质胶结物)。

⑤局部发育因民期地震作用形成的震积角砾岩、陡岸坍塌构造岩块(5 m×10 m)和水下泥石流相。

⑥在火山热水同生蚀变作用下, 局部形成了含铜钠质热液角砾岩相。在因民组一段复成分火山角砾岩中, 碎屑锆石呈棱角状岩浆锆石特征, 显示近距离搬运特征, 因民组一段形成年龄为1792±30 Ma(锆石 LA-ICP-MS U-Pb法, 上交点谐和年龄, 作者未发表数据), 该年龄可能代表了因民组底界的形成年龄。

(3) 环带状岩浆热液角砾岩构造系统和因民期碱性铁质辉长岩次火山侵入岩锥体。

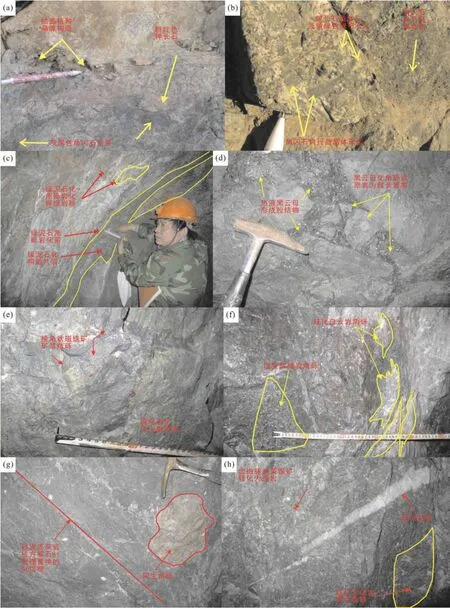

在东川铁铜矿床集中区, 岩浆热液角砾构造系统由次火山岩侵入体中心相(结晶核亚相、伟晶状辉长岩亚相和粗粒辉长岩亚相, 图2a, 2b)、过渡相(辉长玢岩亚相、辉长辉绿玢岩亚相、辉长闪长玢岩亚相)和边缘相(气孔杏仁状辉绿岩亚相、辉绿岩亚相、绿泥石化蚀变辉绿岩亚相(图 2c)), 岩浆热液隐爆角砾岩相、岩浆侵入角砾岩相、黑云母岩浆热液角砾岩相(图 2d)、热流体化角砾岩相、热流体液压致裂角砾岩相、火山热水沉积角砾岩相、热液坍塌角砾岩相、古岩溶–岩浆热液叠加角砾岩相、构造–岩浆–角砾岩杂岩体、脆韧性剪切–热液角砾岩化蚀变铁质辉长岩相等15种不同相类型组成。需要通过构造岩相学填图, 才能详细圈定这种岩浆热液角砾岩构造系统的空间分布范围, 进行空间几何形态学与成矿规律研究, 基于构造岩相填图进行深部找矿预测。

①中元古代早期因民期初期形成的次火山岩侵入体, 地表为岩株–岩枝状, 深部岩株–岩枝相连形成大型岩株, 即“上小下大”多个次火山锥体、蘑菇云状次火山岩侵入体和相间排列的火山锥体, 在因民期、落雪期、黑山期和大营盘期均有不同碱性铁质辉长岩侵入, 形成复式侵入岩体作为独立填图单元;在这些复式侵入岩体中, 发育岩浆热液角砾岩构造系统。以因民地区弯刀山–磨子山复式辉长岩岩株为代表, 地表出露形态呈不规则椭圆形, 向西边部呈两个岩枝状逐渐变薄, 北东–南西向长轴为 1500 m,南北向短轴850~100 m, 地表出露面积约1.0 km2。在1800 m水平坑道内, 西边部两个岩枝在深部变厚加大成为岩株状, 次火山岩侵入体呈现上小下大形态(古火山锥体核心部位)。根据地面磁力异常场特征、井巷构造岩相学填图和深部磁化率填图等的综合研究, 推测向深部可能为大型规模的岩株状, 为大水沟–弯刀山–因民的古火山隆起的基础构造格架。

中心相由角闪石–长石结晶核和晶腺构造(图 2a)、伟晶状辉长岩(图2b)、粗粒辉长岩和辉长玢岩等组成, 其粗粒辉长岩形成年龄为 1775±30 Ma(锆石LA-ICP-MS U-Pb法, 加权平均年龄, 作者未发表数据)。

过渡相为辉绿辉长岩、中粗粒辉长岩和中粗粒辉长闪长岩。

边缘相为含团斑状黑云母蚀变辉绿岩、细粒辉长岩、辉绿岩和绿泥石化蚀变辉绿岩(图2c)等。

②后期辉长玢岩–粗粒辉长岩侵入在该大型岩株内, 形成了网脉状含黄铜矿镜铁矿脉和含黄铜矿辉铜矿方解石石英脉、黑云母化热液角砾岩相(图2d), 它们构成了岩浆热液角砾岩构造系统的中心部位, 属成矿中心部位之一。

③在次火山岩侵入体两侧, 对称发育碱性铁质基性熔岩相、火山碎屑岩相(火山集块岩、火山角砾岩和铁质晶屑凝灰岩)和青磐岩化蚀变火山岩相,其中含磁铁矿矿浆角砾的火山集块岩(图 2e)中, 形成了强烈的绿帘石–黑云母化热液角砾岩相, 在该相中形成了细脉状和浸染状斑铜矿矿石和含斑铜矿磁铁矿矿石, 它们共同构成了火山喷发通道相(储矿构造), 铁质晶屑凝灰岩–铁质凝灰岩(磁化率为158×10–3~>1000×10–3SI)属于因民组二段稀矿山型铁铜矿床的含矿岩相, 这些构造岩相学标志指示其为东川地区稀矿山型铁铜矿床的成矿中心部位之一。

④在因民组三段, 浅紫红色–灰绿色条带状含角砾凝灰质砂板岩中, 凝灰质薄层理发生绿帘石–绿泥石化, 同生角砾岩相(图2f)相带发育, 以含同生角砾砂泥质灰岩(图2g)和同生构造岩块(含赤铁矿大理岩岩块, 图2g中浅紫红色角砾)为特征, 揭示了水下地震岩席发育规模较大, 其中火山热水喷口相为含细网脉状黄铜矿角砾状硅化大理岩(图 2h), 推测为本区东川型铜矿床形成时的因民期火山喷流通道口之一。

总之, 该次火山侵入体为复式岩体, 发现了含矿黑云母热液角砾岩相、含斑铜矿磁铁矿相、含磁铁矿矿浆集块岩和含铜角砾状硅化大理岩等组成的三类岩浆热液成矿中心, 揭示该大型岩株对于形成IOCG型矿床、稀矿山型(火山喷流沉积型)铁铜矿床和东川型铜矿床十分有利。当稀矿山型铁铜矿体上下盘围岩为紫红色粗面凝灰岩时, 稀土元素明显富集, ∑REE为(1000~3000)×106-, 伴生Au(≥0.2 g/t)和Ag(1~20 g/t), 具有IOCG矿床特征。

(4) 环状–半环状岩浆热液角砾岩构造系统与格林威尔期碱性钛铁质辉长岩侵入体。

图2 东川因民铁铜矿区铁质辉长岩类和角砾岩类照片Fig.2 Photos of Fe-rich gabbros and breccias in the Yinmin Fe-Cu deposit in the Dongchuan area

①以东川白锡腊深部碱性钛铁质辉长岩侵入体为代表, 总体上呈切层分布, 穿切了新太古界–古元古界小溜口岩组、古元古界、中元古界(因民组、落雪组、黑山组和青龙山组), 碱性铁质辉长岩体侵入构造与岩浆热液角砾岩系统, 由碱性铁质辉长岩侵入体中心相→碱性热流体角砾岩相→坍塌角砾岩相±坍塌构造岩块相→侵入角砾岩相带→蚀变隐爆角砾岩相带→隐爆角砾岩相带→液压致裂角砾岩相带等组成,形成了因民组三段中的IOCG矿床。碱性钛铁质辉长岩类侵入最高层位为中元古界青龙山组, 并被新元古界大营盘组覆盖, 形成年龄为 1042~1067 Ma (锆石SHRIMP U-Pb年龄, 方维萱等, 2013), 属东川地区第四期碱性铁质辉长岩类侵入体, 形成于格林威尔造山期(小黑箐运动, 1000 Ma), 在滥泥坪-汤丹复式倒转背斜轴部的滥泥坪–白锡腊–中老龙矿段、落因复式倒转背斜轴部的人占石–因民–小溜口–落雪矿段分布广泛。

②在该类侵入岩体与侵入角砾岩分布的最低层位上, 侵入小溜口岩组(Ar3-Pt1)中形成了倾向东和西的正断层组, 在复式倒转背斜核部发生了底拱叠加褶皱作用, 如JS中段, 可见对称的构造岩相学和侵入构造组合分带, 中心相粗粒碱性钛铁质辉长岩→过渡相中粗粒辉长玢岩+辉长闪长玢岩→边缘相黑云母化钠化辉绿岩+钠化蚀变岩→钠化岩浆热液角砾岩相带→隐爆角砾岩相带±钠质岩浆热液角砾岩相→铁白云石钠化硅化热液角砾岩相带(小溜口岩组, 发育韧性流变褶皱+碎裂岩化相)。

③在落雪铜矿床2922中段等小溜口岩组中, 形成了辉绿辉长岩→侵入角砾岩→含矿隐爆角砾岩相带→液压致裂角砾岩相带→断层角砾岩相带, 正断层组中间部位因辉绿辉长岩–辉长岩上侵形成了侵入角砾岩带和小溜口岩组断块式上升, 构造组合为地垒构造+侵入构造+角砾岩杂岩体。

④火麻箐和人占石铜矿床分别位于人占石背斜的东翼和西翼东川群青龙山组中, 似层状铜矿体受青龙山组层间滑脱断裂带形成的层间裂隙带控制,产于白云岩–硅质白云岩层中。在人占石以碱性铁质辉长岩为中心相, 向外形成了碱性铁质辉长岩→黑云母钠长石蚀变岩相带→侵入角砾岩相带→隐爆角砾岩相带→坍塌角砾岩相带±液压致裂角砾岩相带,它们共同组成了岩浆隐爆角砾岩筒。岩浆隐爆角砾岩筒产于青龙山组中, 平面形态呈椭圆形, 南北向长480 m, 东西向宽100~230 m, 垂向延深>500 m, 向北侧伏。黑云母钠长石蚀变岩相带主要位于碱性铁质辉长岩边部, 在辉长岩类尖灭部位相变为黑云母钠长石热液角砾岩相, 推测原岩为碱性铁质辉长岩类。侵入角砾岩类(相带)中含有浑圆状因民组角砾和近源棱角状的青龙山组硅质白云岩角砾, 胶结物主要为热液成因的硅质、浆屑和岩屑等。侵入角砾岩中具有明显的塑性流动特征, 并呈脉状侵入到其他相带中。隐爆角砾岩类(相带)的角砾主要为青龙山组硅质白云岩, 角砾大小混杂, 棱角明显, 胶结物主要为热液蚀变矿物(石英、钠长石、绿泥石、铁白云石等)、凝灰质和浆屑等,在凝灰质和浆屑与角砾之间, 多具有热反应边结构和蚀变晕圈。坍塌角砾岩类位于隐爆角砾岩相带上方,主要由大小相差悬殊的构造岩块组成。

(5) 环锥状火山热液角砾岩构造系统与次火山岩侵入体。

在时间序列上, 按照是否能够建立填图单元,可划分为6个期次。

①第一期形成于中元古代因民期和落雪期, 因民期早阶段主要集中在落因复式倒转背斜轴部地表和深部井巷工程中, 侵入角砾岩主要分布在辉绿岩–辉绿辉长岩–辉长岩侵入体两侧和顶部, 一类是复成分侵入角砾岩, 角砾多呈棱角状–次棱角状, 以小溜口岩组岩石为主, 主要有板岩类、火山岩类、糜棱岩类、石英岩和蚀变岩类, 在因民铁铜矿区深部2472和JS中段井巷工程中多见这种侵入角砾岩。在侵入角砾岩和辉长辉绿岩–辉长岩中, 热液蚀变作用显著, 沿裂隙带广泛发育硅化细脉、方解石硅化细脉和绿泥石细脉, 这些细脉带型蚀变岩显示具有深部岩浆房中成矿物质供给系统的特征。另一类是侵入角砾岩–火山角砾岩组合, 如因民磨子山铜矿段地表等地区, 因民组中辉长岩和侵入角砾岩的岩相学分带为火山角砾岩带→侵入角砾岩→碱性钛铁质辉长岩,揭示在磨子山–弯刀山分布有因民期火山喷发中心。

②第二期为落雪期辉绿岩–碱性基性熔岩–火山角砾岩, 上侵到落雪组下部辉绿岩–辉长辉绿岩两侧,因民组一段复成分火山角砾岩以二次破碎和岩浆熔结为特征。落雪期钠质火山热水角砾岩(钠长石角砾状岩)主要分布在落雪组一段, 以似碧玉状钠质硅质岩–硅质钠质岩、粗面质凝灰岩和硅质岩等为主。

③第三期形成于中元古代黑山期(Pt2Dh), 以碱性基性熔岩–火山集块岩–火山角砾岩–凝灰岩等岩石组合为特征, 具有典型层状火山岩相体特征。

④第四期形成于中元古代末期的小黑箐运动期。

⑤第五期以大营盘期(Pt3y)似层状–层状碱性铁质基性熔岩–火山角砾岩相体+切层脉状碱性铁质辉绿岩脉群为特征。

⑥第六期辉长岩–辉长辉绿岩+隐爆角砾岩相形成于晋宁–澄江期, 多沿断裂带侵入于大营盘组, 形成隐蔽角砾岩带。

(6) 带状–不规则状热液角砾岩构造系统与多期次构造–岩浆–角砾岩杂岩带。

以多期多阶段辉长岩–辉绿岩–钠长石岩侵位和岩浆热液角砾岩相带为特征, 属多期次岩浆侵入–火山隐爆–构造作用的多期次叠加成岩成矿作用形成。上侵最高层位为新元古界大营盘组等不同层位,因形成时代不同穿切层位不同, 也可多期次(时间域)在空间上同位叠加(空间域上同位叠加), 形成了异时同位叠加岩相体等组成的构造–岩浆–角砾岩杂岩体。

①老杉木箐构造岩块及周边的辉绿辉长岩–隐爆角砾岩相带具有岩浆热流体垂向驱动形成的刺穿构造岩片。

②构造–岩浆–角砾杂岩系统沿因民–落雪–石将军和滥泥坪–汤丹两个复式倒转背斜轴部附近, 侵入角砾岩多期叠加在相同或相近空间中, 形成了异时异相同位叠加或异时同相叠加的多期叠加角砾岩相, 它们组成了角砾岩杂岩体。

③角砾岩成因类型有多期岩浆侵入角砾岩、火山角砾岩、隐爆角砾岩、震碎角砾岩、热液角砾岩、坍塌角砾岩、坍塌构造岩块、构造角砾岩等, 实际上是一系列构造–岩浆–角砾岩杂岩体组成的构造–岩浆–角砾岩杂岩带。

④在该系统中, 坍塌角砾岩相、坍塌构造岩块和陷落火山角砾岩筒发育, 可含有因民组、落雪组、黑山组和青龙山组等不同层位的角砾和构造岩块,局部相变极强烈, 角砾成分混杂。在井巷工程岩相学填图基础上, 对不同地段采用构造岩相学–构造变形筛分进行解剖性研究, 仍然可以寻找和发现成矿控制规律, 为找矿预测提供依据。

(7) 带状糜棱岩化相的构造流体角砾岩相系与逆冲推覆型剪切带。

发育在古元古界汤丹岩群洒海沟岩组、望厂岩组、菜园湾岩组、平顶山岩组和新太古界–古元古界小溜口岩组中。

①在碳酸盐质糜棱岩–糜棱岩化相碳酸盐质角砾岩中, 发育强烈韧性剪切流变和流变褶皱等, 中深构造变形层次下形成的构造变形型相(糜棱岩化带–糜棱岩相等韧性流变构造型相和韧性构造变形域等)。

②小溜口岩组发育顺层的糜棱岩化带, 形成了含铜钠长石硅化热液角砾岩和含铜铁白云石硅化热液角砾岩, 属构造–热流体角砾岩相。

③黑山组中桃园型铜矿床与糜棱岩化相有密切关系, 在强构造变形部位, 形成了脉状–网脉状和角砾状铜矿石。该相系主要功能在于识别韧性剪切带,寻找和预测含铜韧性剪切带型铜矿体。

④在格林威尔期碱性钛铁质辉长岩侵入构造中,发育同岩浆侵入期脆韧性剪切带, 并发育糜棱岩化热液角砾岩相系, 属于与 IOCG型矿床关系十分密切的矿田构造样式。

盆地流体角砾岩系统、构造-热流体角砾岩系统和岩溶–热流体叠加角砾岩系统多分布在上述 7种角砾岩相系外围, 并在特定空间范围内形成构造岩相学分带, 形成相系分异结构或独立发育。这三类相系作为独立填图单元, 对于上述 7种热液角砾岩相系具有预测功能。

3.3.3 构造岩相学填图方法与应用效果

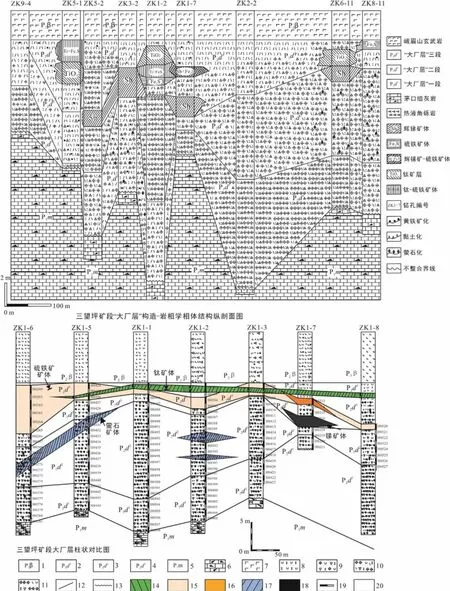

贵州晴隆大厂地区为典型的锑–萤石–黄铁矿–金矿–钛矿–煤炭等多矿种共伴生矿田, 尚有硅石和贵翠等非金属矿产。面临复杂缓倾斜多矿种同体或异体共伴生富集成矿等技术难题, 将“大厂层”作为构造岩相学独立填图单元, “大厂层”厚度一般3~50 m。其上覆中二叠统峨眉山玄武岩组, 下伏中二叠统茅口组碳酸盐岩, 按照 1∶10000填图, 圈定了“大厂层”地表分布范围, 也就直接圈定了找矿靶区。在茅口组顶部与峨眉山玄武岩组之间, 发育近水平似层状热液角砾岩构造系统, 在贵州晴隆大厂矿田分布面积达400 km2。在滇黔桂分布面积达3000 km2(即东吴运动形成的不整合构造面), 属十分特殊的矿田构造类型, 由不同类型角砾岩相共同组成了该矿田构造系统, 其构造岩相学相体也复杂多变。需采用1∶200~1∶1000的专题填图, 可有效研究多矿种共伴生富集的成矿规律(图3), 从上到下一维垂向相序结构与矿种类型关系如下。

⑧ 上二叠统龙潭组泥炭沼泽相+凝灰质潮坪相,由一套砂岩、黏土岩夹灰岩、泥灰岩和煤层组成, 厚197~277 m, 是本区煤矿和金矿的主要含矿层位。

⑦ 中二叠统峨眉山玄武岩组火山溢流相厚层块状铁质玄武岩和玄武质凝灰岩, 局部发育气孔杏仁状构造和柱状节理, 厚度一般45~80 m。

⑥ 中二叠统峨眉山玄武岩组底部为铁绿泥石化蚀变玄武岩相, 厚度0~3 m。由上到下岩性层序为铁绿泥石化蚀变玄武岩→铁绿泥石化蚀变岩→黄铁矿铁绿泥石化蚀变岩, 显示最底部黄铁矿化明显增强。原岩相为火山溢流相铁质玄武岩和火山喷发沉积相玄武质凝灰岩。

图3 贵州晴隆三望坪锑矿段似层状热液角砾岩构造系统图Fig.3 Tectonics system of the layer-like hydrothermal breccias in the Sanwangping Sb mine in Qinglong, Guizhou province

⑤ “大厂层”三段主要为黄铁矿硅化黏土化蚀变相–硅化黏土化蚀变岩相–黏土化蚀变岩相, 厚度0~5 m。原岩为碱性凝灰岩相, 原岩相恢复为火山沉积岩相(火山空落沉积相)。推测在火山热水沉积盆地中, 经过大规模的火山热水同生蚀变交代作用, 形成了该蚀变岩相组合, 它们是锑和萤石矿的次要成矿–储矿岩相层, 但属钛矿(锐钛矿等)和硫铁矿的主要成矿–储矿岩相层。现今相体结构为火山热水同生蚀变岩相+盆地流体叠加相+层间断层角砾岩相, 具有同位异时叠加岩相学结构。共伴生矿种为钛矿–锑矿–硫铁矿–高岭石矿。

④ “大厂层”二段为硫化物–氟化物–硅化热液角砾岩相系, 厚度0~40 m。推测在火山热水沉积盆地中, 火山热水同生蚀变作用和后期盆地流体, 与层间断层、小型构造(层间破碎带、节理和裂隙等)和古岩溶地貌等多重耦合, 大规模水–岩交代作用形成的似层状构造–岩相学相带。火山热水角砾岩相、层间断层和盆地流体等多重耦合作用是该构造岩相带的主控因素。它们是晴隆锑矿田中, 锑矿、硫铁矿和萤石矿的成矿–储矿岩相层, 该相系由硫化物–氟化物–硅化热液角砾岩相、盆地流体叠加相、层间断层角砾岩相和欠压实流体型液压致裂角砾岩相等多种相体组成, 具有同位异时异相叠加的相体结构, 相变规律是锑矿、硫铁矿和萤石等共生分异规律的主控因素, 形成锑矿和萤石的独立矿体、同体或异体共伴生矿体, 主矿种为锑矿和萤石矿, 伴生硫铁矿、观赏石和贵翠等非金属矿产。在滇黔桂地区的茅口组顶部不整合面上, “大厂层”也是金矿富集层位, 当层间断层和切层断裂发育时, 形成了滇黔桂地区卡林型金矿床的定位构造岩相带。

③ “大厂层”一段为火山热水同生蚀变角砾岩相+黏土化蚀变角砾岩相+硅化角砾岩相, 厚约 8 m。岩性为灰白色强硅化火山角砾凝灰岩、硅化灰岩、硅化角砾岩化灰岩、凝灰质火山角砾岩和玄武质砾岩, 原岩相恢复为火山爆发沉积相+水下水道砾岩相等, 硅化蚀变相主要为火山热水同生蚀变相, 盆地流体角砾岩化蚀变相为方解石化蚀变相、萤石蚀变相和重晶石化蚀变相, 具有(CaF2+BaSO2)-CaCO3型强酸性–弱碱性地球化学相界面。为锑矿和萤石矿的次要成矿–储矿岩相层, 共伴生矿种为金矿+硅石+高岭石矿+观赏石。

② 中二叠统茅口组顶部发育残积相黏土岩+古风化壳+古岩溶洞穴沉积相, 发育古喀斯特构造系统, 并控制了“大厂层”一段与茅口组顶部各类相体的穿插关系和空间拓扑学结构。

① 中二叠统茅口组局限碳酸盐岩台地相厚层块状结晶灰岩、生物碎屑灰岩和白云岩等。

从垂向相序结构看, 本区为典型似层状构造热液角砾岩构造系统, 由中二叠统峨眉山玄武岩组底部、“大厂层”一段、二段和三段、茅口组顶部残积相黏土岩+古风化壳+古岩溶洞穴沉积相等组成, 以茅口组顶部和峨眉山玄武岩底部之间发育的区域性不整合面及产于其中的大厂层为主要构造岩相学组成。这种似层状构造系统的底部相体形态, 受茅口组顶部不整合面形态控制明显, 而顶部相体形态则受峨眉山玄武岩组底部铁绿泥石化蚀变玄武岩相(铁绿泥石化蚀变玄武岩→铁绿泥石化蚀变岩→黄铁矿铁绿泥石化蚀变岩)控制, 主要与构造热液活动规模密切有关, 形成年龄为253.7±5.3 Ma~251±2 Ma (LA-ICP-MS 锆石 U-Pb法, 本文), 揭示在晚二叠世长兴阶发生了较大规模的层间流体蚀变交代作用,伴随该期铁绿泥石化蚀变玄武岩相形成, 大量成岩成矿物质被活化, 形成了似层状硫铁矿体。彭建堂等(2003)认为萤石主成矿期年龄为148±8 Ma、142± 16 Ma, 与王登红等(2012)获得本锑矿中方解石(Sm-Nd等时线年龄为148±13 Ma)和萤石(Sm-Nd等时线年龄为142.3±7.9 Ma)相吻合, 揭示锑和萤石矿床的成矿时代为晚侏罗世。本区萤石蚀变相属低温地球化学相, 萤石–辉锑矿型矿石中萤石包裹体均一温度为155~157 ℃, 辉锑矿–石英型矿石中石英包裹体温度为130~195 ℃, 主成矿温度为150~160 ℃(蔡华君等, 1997)。锑矿、萤石矿、硅石、硫铁矿和贵翠等异时同位叠加成岩成矿作用, 受似层状构造热液角砾岩构造系统控制。

4 岩浆热液角砾岩构造系统与IOCG矿床

4.1 多期次岩浆热液角砾岩构造系统

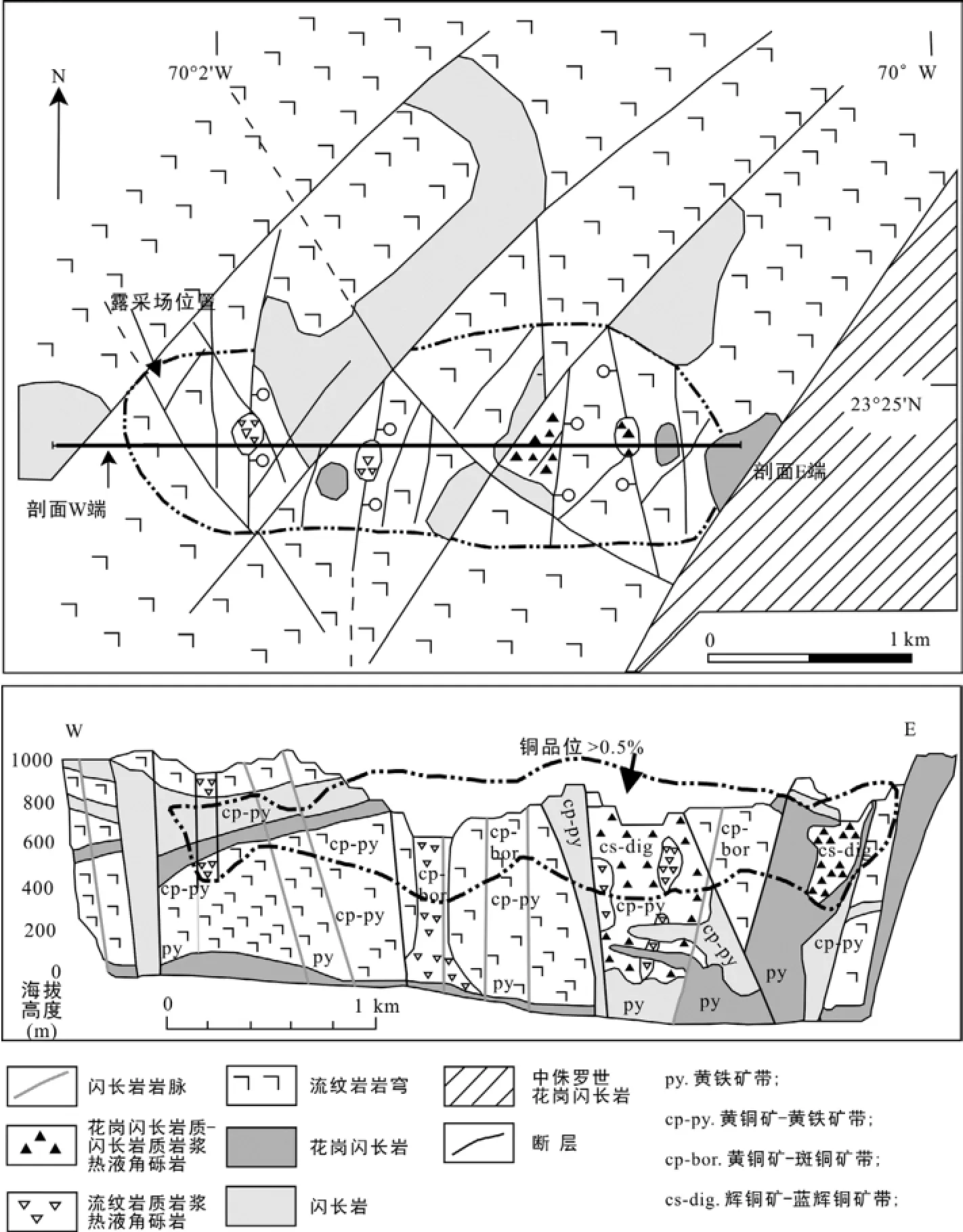

智利曼托斯布兰科斯铜银矿床累计探明矿石资源量5.0亿吨, 含铜1.0%, 铜金属储量500万吨(Oliveros, 2005; Ramírez et al., 2006; Luis et al., 2008)。该IOCG矿床为典型的多期次岩浆热液角砾岩构造系统(图4)。早期(155 Ma)成岩成矿作用, 与酸性岩浆热液角砾岩有关的绢英岩化密切有关。晚期(141~142 Ma)成岩成矿作用为钾钠硅酸盐蚀变岩, 受同期闪长岩–花岗闪长岩岩株和闪长岩岩脉控制明显。铜主成矿期明显受晚期岩浆热液角砾岩体控制, 以岩浆热液角砾岩体为中心, 形成了垂向与水平蚀变矿化分带。浸染状和网脉状铜硫化物富集与钠硅酸盐化蚀变密切有关。高品位辉铜矿带为成矿中心, 位于岩浆热液角砾岩体中心部位, 指示了高铜低硫地球化学环境。②黄铜矿–辉铜矿和黄铜矿–斑铜矿带围绕成矿中心分布, 其下部和边部为黄铁矿–黄铜矿带,指示了高铜高硫还原地球化学环境。③在黄铁矿–黄铜矿带下为无铜矿化黄铁矿蚀变体, 指示了高硫强还原地球化学环境。④银主要富集在高铜低硫地球化学环境中, 银赋存状态以富银辉铜矿为主, 其次赋存在辉铜矿和斑铜矿中。

该矿区地层为中上侏罗统拉内格拉组火山岩,岩性为双峰式安山岩–流纹岩组合, 为伸展岛弧构造环境中形成的火山岩组合。该矿床受三组断层控制明显, 显示与区域构造动力学具有协调关系, ①NE向和 NW 向陡立断层具有明显的左旋和右旋运动特征。②SN向正断层倾向西, 倾角为50°~80°。③SN向正断层倾向东, 倾角为50°~80°。这种构造样式组合与阿卡塔玛断裂系统的构造应力场相同, 揭示了它们属于次级分枝断裂系统。

岩石学单元时空格架特征: ①闪长岩–花岗闪长岩岩株侵入到流纹岩岩穹的穹顶, 形成了岩浆热液角砾岩相带。②晚期闪长岩和花岗闪长岩岩株上升侵入到岩浆热液角砾岩中, 这些岩石单元都有不同程度的矿化。③晚期贫矿化的铁镁质基性岩脉横切了早期形成的岩石单元。

图4 智利曼托斯布兰科斯铜银矿床含矿热液角砾岩体剖面图(据Ramírez et al., 2006)Fig.4 Ore-bearing hydrothermal breccia in the Mantos Blancos IOCG deposit, Chile

主要包含五个构造岩相学单元(图4): 流纹斑岩穹顶相、流纹质岩浆热液角砾岩相带、闪长岩和花岗闪长岩岩株(岩床)相带、闪长–花岗闪长质岩浆热液角砾岩相带和基性岩脉群相带。

①流纹斑岩穹顶相。代表了酸性次火山岩侵出相, 分布于该矿床中部。近水平和垂直方向流体具典型层状结构, 厚度1~4 cm, 主要由酸性凝灰岩(火山喷发相)和安山岩熔岩流(火山溢流相)组成, 流纹斑岩构成了流纹岩穹顶相, 其中发育碎裂溶蚀状石英与强蚀变长石斑晶。闪长岩和花岗闪长岩床为侵入岩相体。

②流纹质岩浆热液角砾岩相带。由垂直单循环基质模式的流纹质岩浆和热液角砾岩筒构造组成,该相带侵入到长英质岩穹的穹顶。 由不规则岩体组成, 垂直范围约 100~250 m, 横截面形态为半椭圆形–圆形, 其直径为50~100 m。在强烈动力变质作用的流纹岩碎屑中, 分布有浸染状硫化物。蚀变岩石碎块的形状为不规则状, 分选差, 角砾大小不等,砾径在 1厘米至几米。流纹质岩浆与岩浆热液角砾岩相体指示了晚期成矿中心位置。晚期闪长质–花岗闪长质岩浆热液角砾岩侵入到该成矿中心部位, 指示了叠加成矿中心位置。

③闪长岩和花岗闪长岩岩株(床)为次火山侵入相带。斑状闪长岩和花岗闪长岩以岩株和岩床形态侵入到流纹岩穹顶。缓倾岩床至少存在五种岩石类型, 其厚度在10~50 m不等。这些岩株与岩床的形态特征, 揭示了岩浆侵入构造系统和岩浆运移通道(图 4)。在花岗闪长斑岩中, 斑晶(10%~30%)为角闪石、斜长石、石英和黑云母; 基质为石英、长石、黑云母和赤铁矿微晶。闪长岩中斑晶(5%~10%)为辉石和角闪石; 基质为细粒辉石、斜长石和磁铁矿。闪长岩中发育毫米级杏仁气孔状构造, 并填充有石英和石英–硫化物。次火山侵入相带的边缘相, 发育隐晶质斑状结构。花岗闪长岩和闪长岩普遍相互交切, 在花岗闪长岩中含闪长岩包体, 二者界线为火焰状; 闪长岩中含花岗闪长岩包体, 二者界线具尖锐边缘或边缘角砾岩化, 显示两类岩浆熔体混合形成的岩浆角砾岩特征(混合岩浆角砾岩相)。晚期花岗闪长岩(142.18±1.01 Ma)和闪长岩(141.36±0.52 Ma,角闪石40Ar/39Ar)(Oliveros, 2005)属两类同期岩浆混合作用形成的混合岩浆角砾岩相, 这是该矿床岩浆热液叠加成岩成矿中心, 也是本矿床的典型构造岩相学勘查标志。

④闪长–花岗闪长质岩浆热液角砾岩相带: 位于闪长岩与花岗闪长岩岩株顶部, 与 SN向断层有关的两个复成分岩浆热液角砾岩岩筒赋存于流纹质穹顶中(图 4), 系岩浆热液系统受构造释压, 在岩浆系统顶部形成的坍塌角砾岩相带。中央热液角砾岩体规模最大, 闪长岩–花岗闪长岩岩床穿切了该热液角砾岩体。近垂直热液角砾岩体(筒)垂深可达700 m,平面上直径为 100~500 m。在岩浆热液角砾岩相带中, 基质和热液胶结物为热液成因的矿石和脉石矿物组成, 角砾为棱角状和次圆形的流纹岩、花岗闪长岩及斑状闪长岩, 岩浆岩角砾的砾径为1 cm~15 m。在热液角砾岩体深部, 受岩浆热液控制明显增强,含矿闪长岩基质中发育蚀变花岗闪长岩角砾、热液蚀变晕圈和烘烤反应边构造, 复成分岩浆热液角砾岩相属同时不等化学位的地球化学岩相学类型。

⑤基性岩脉群相带: 该带形成时间为 142.69± 2.08 Ma (角闪石40Ar/39Ar)(Oliveros, 2005), 走向主要为NNE, 次为SN和NNW向, 宽1~12 m。基性岩脉具有斑状结构, 斑晶(10%~25%)由蚀变斜长石、角闪石和微晶辉石组成, 基质由细粒长石、角闪石、微晶黑云母和磁铁矿组成。这种近直立基性岩脉群相带, 受岩浆系统中大型冷凝节理构造系统控制,与岩浆侵入构造系统晚期热衰竭过程密切有关。

本矿区具有两期热液成岩成矿作用, 早期热液成岩成矿系统发育在流纹岩岩穹的穹顶相中, 由流纹质岩浆热液角砾岩化作用形成。晚期热液叠加成岩成矿系统为主成矿期, 集中在闪长质–花岗闪长质岩浆热液角砾岩岩体、闪长岩岩床及流纹岩穹顶相中, 与闪长岩和花岗闪长岩岩株侵入密切有关。

早期热液蚀变–矿化系统形成范围, 明显比晚期叠加矿化–蚀变范围大, 矿物组合为黄铜矿–斑铜矿–黄铁矿–石英–绢云母。主要富集规律为: ①铜硫化物以浸染状产于不规则和近直立流纹质岩浆热液角砾岩岩体中。②细脉矿化与蚀变呈面状分布。③铜硫化物呈浸染状产于流纹质穹顶相与热液角砾岩相中。④以单晶体形式产于流纹岩岩穹的石英斑晶中或环绕产出于其边部。在流纹质岩浆热液角砾岩中,硫化物以黄铜矿和斑铜矿为主。沿裂隙充填的细脉硫化物常伴有弱绢云母化–硅化, 成矿年龄为 155.11± 0.786 Ma(绢云母40Ar/39Ar, Oliveros, 2005)。

晚期热液叠加成矿主要集中在闪长质–花岗闪长质岩浆热液角砾岩相带, 属花岗闪长岩–闪长岩岩株(床)同期形成的岩浆热液角砾岩相。该相带的规模为东西向长3000 m, 宽1000 m, 垂直延深600 m,成矿中心位于720~450 m(图4)。①铜富集成矿集中在岩浆热液角砾岩筒内和周缘, 高品位铜体位于该岩筒中, 向岩筒边部铜品位逐步降低, 揭示岩浆热液角砾岩筒为矿液运移主要构造通道。②早阶段钾化–青磐岩化蚀变岩集中在闪长质–花岗闪长质岩浆热液角砾岩中; 晚阶段钠化蚀变岩发育在闪长岩岩床中, 钠长石呈浸染状和杏仁气孔状。③钾硅酸盐蚀变相由钾长石和黑云母组成, 伴有石英、电气石和绿泥石, 形成了磁铁矿、黄铜矿和辉铜矿, 少量黄铁矿。④铜银矿体呈不规则似毯状, 单矿体厚 100~ 200 m。

4.2 岩浆热液角砾岩–脆韧性剪切带耦合的构造系统

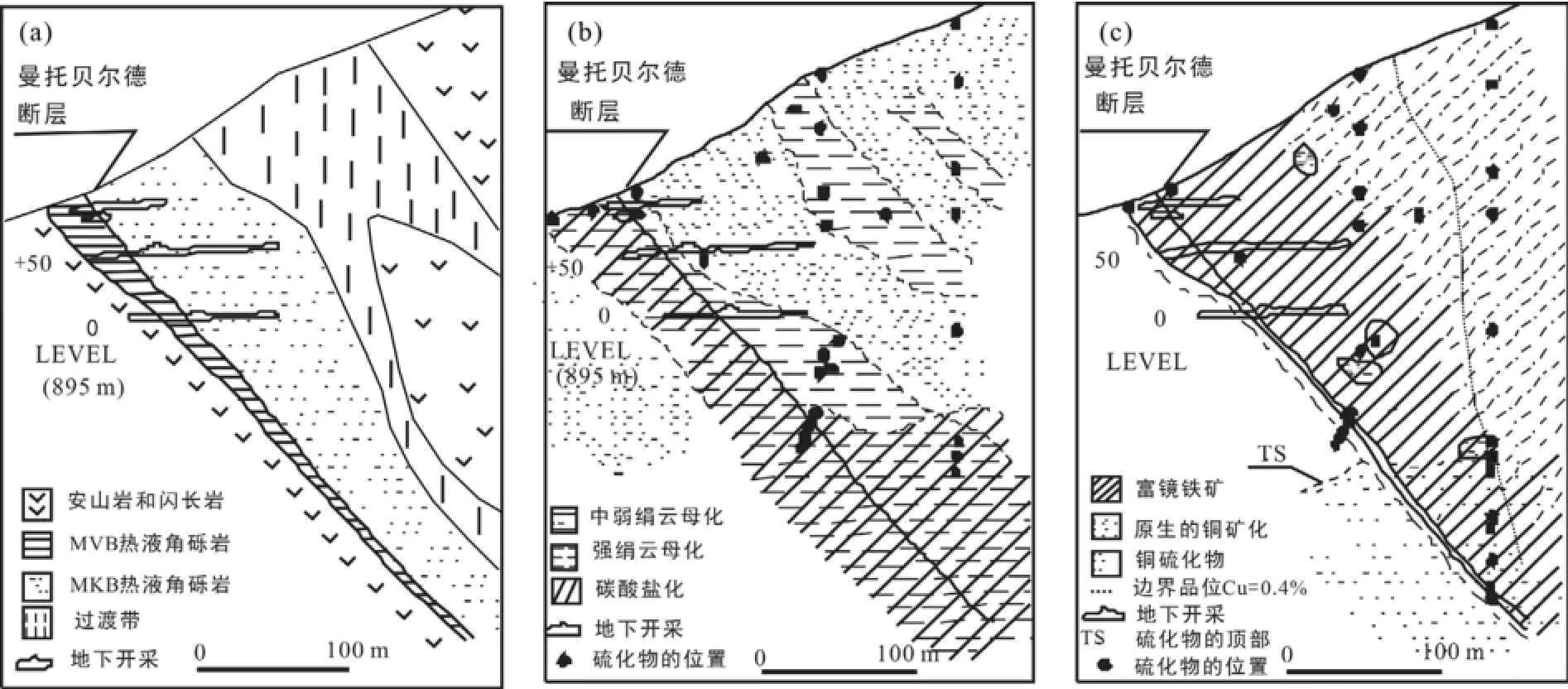

智利曼托贝尔德金铜矿床位于智利科皮亚波市北100 km, 探明铜氧化矿矿石量1.8亿吨, 平均品位Cu 0.5%, 可采铜金属储量约 90万吨; 下伏铜硫化矿矿石量4.0亿吨, 平均品位Cu 0.52%, 可采铜金属储量约280万吨。该IOCG矿床属典型的岩浆热液角砾岩与脆韧性剪切带耦合的构造系统, Manto Verde, Manto Ruso, Manto Monstruo和Monte Cristo四个矿区, 均受岩浆热液角砾岩体(筒)和阿塔卡玛断裂构造系统复合控制。Los Pozos区属于南北向阿塔卡玛断裂带两个分支断层间的构造岩片。该IOCG矿床与岩浆热液角砾岩筒构造系统有密切关系(Vila et al., 1996; Benavides et al., 2007)。

该矿区地层为侏罗系拉内格拉组(La Negra)和下白垩统坂杜日阿斯(Bandurrias)组, 岩性为安山质熔岩和安山质火山角砾岩类。在阿塔卡玛走滑断裂系统(AFZ)形成期间, 伴随同构造期岩浆侵入活动。在曼托贝尔德矿床北部断裂带中, 发育同岩浆侵入期的糜棱岩化相带。曼托贝尔德断裂带(MVF)长12 km,走向NNW, 倾向东, 倾角40°~50°, 沿曼托贝尔德断裂带(MVF)铜富集成矿。早白垩世花岗岩呈岩基侵入于碎裂状安山质火山岩中。在矿区西部Las Tazas杂岩体由花岗闪长岩–二长岩组成(130~128 Ma); 矿区东部 Sierra Diecioico杂岩体由闪长岩–二长闪长岩–花岗闪长岩–英云闪长岩组成(126~120 Ma)。

在 AFZ中脆–韧性断裂带为储矿构造。在侏罗纪–早白垩世, AFZ具有伸展动力学特征, 局部为左旋斜冲走滑构造。该区三个含矿岩体与曼托贝尔德断裂带(MVF)相互平行, 在 AFZ两个主断裂之间, MVF属协调断层。金铜矿体主要受三类不同产状的热液角砾岩体构造控制(图5), ①似层状矿体受顺层板状含矿热液角砾岩带控制, 如在 Mantoverde, 矿体产于顺层板状热液角砾岩带中。②近直立含矿热液角砾岩筒发育在两组断裂交汇部位, 如在 Manto Ruso 和 Manto Monstruo, 矿体产于近直立的热液角砾岩筒内。③网脉状矿体受断裂带的次级平行和分枝断裂组控制, 在Monte Cristo矿体为网脉状, 由含铜金镜铁矿型矿石组成。④本区铜金矿体的储矿构造主要为热液角砾岩筒(带)。曼陀–阿塔卡玛热液角砾岩体宽 100 m, 胶结物主要为富含镜铁矿的热液胶结物。热液角砾岩体沿 MVF断裂带走向分布,热液角砾岩体沿倾向到深部有减薄趋势。从断裂带向外到安山岩(围岩)中, 铜矿化和热液角砾岩化强度均逐渐减弱, 揭示了岩浆热液角砾岩系统与 AFZ脆韧性剪切带的耦合特征。曼托贝尔德热液角砾岩体(MVB)接触带宽20 m, 铜硫化物矿体赋存在安山岩和变形的火山碎屑岩中, 深成的铜矿体含铜1.0%以上, 伴生金0.25 g/t。其他铜金矿区沿AFZ断裂带东分支断层分布, 或产于与MVF交汇部位, 受AFZ脆韧性剪切带构造系统控制明显。⑤铜硫化物与铁氧化物密切相关, 在本区北部MVF中, 铜硫化物与镜铁矿共生; 在南部则主要与磁铁矿伴生。富镜铁矿的铜主矿体定位于热液角砾岩中, 镜铁矿和铜硫化物呈热液胶结物形式, 胶结火山岩角砾和碎屑物。热液角砾岩体周缘发育网脉状含铜镜铁矿化,向围岩逐渐减弱变为无矿带。含镜铁矿的富铜金磁铁矿矿石呈角砾状、网脉状和浸染状, 产于MVF与次级断裂的交汇部位, 受AFZ脆韧性剪切带构造系统控制明显。⑥次生铜矿物为硅孔雀石、水胆矾、块铜矾和氯铜矿, 少量孔雀石和赤铜矿, 主要为近地表次生富集作用所形成。

构造岩相学单元对曼托贝尔德矿床具有显著的控制作用, 从西向东, 构造岩相学分带为:

①热液角砾岩相带。MVB热液角砾岩体在矿体下盘宽5~25 m, 属成矿期后断裂角砾岩相, 角砾成分为安山岩, 胶结物为褐铁矿、含铜黏土、镜铁矿细脉和方解石细脉; 西侧为蚀变安山岩, 花岗岩脉和闪长斑岩体宽5~30 m。

②糜棱岩相带。糜棱岩相带在曼托贝尔德断裂带(MVF)东侧和西侧宽分别为1~8 m和1~2 m。该相带东侧曼陀–阿塔卡玛热液角砾岩带(MKB)宽 10~ 100 m, 角砾成分为安山岩, 砾径为1~30 cm。热液胶结物主要为镜铁矿(体积含量>60%), 次为方解石。在该热液角砾岩带内, 局部可见孤立的糜棱岩相带。MKB向东为过渡带, 网脉状镜铁矿化安山岩宽度100 m。MVB热液角砾岩在MVF两侧出露, 角砾成分为次棱角状花岗岩和黑绿色安山岩, 砾径为0.5~5.0 cm, 热液蚀变明显, 蚀变组合为石英–绿泥石–绢云母±镜铁矿化。

图5 智利曼托贝尔德 IOCG矿化与NW向曼托贝尔德断裂的空间关系图(据Vila et al., 1996)Fig.5 Relationships between IOCG mineralization and the NW-trending Mantoverde fault

③钾硅酸盐化蚀变相。分布在MVB和MKB两个热液角砾岩和斑状安山岩中, 该相带呈细脉状和斑点状, 热液黑云母交代角闪石, 后期黑云母发生绿泥石化。磁铁矿常被后期细粒赤铁矿交代, 呈现铁氧化物不平衡状态。

④钾化–绿泥石化蚀变相带, 受到弱绢云母化蚀变叠加和交代。云英岩中见弱电气石化, 局部弱–中等强度硅化相呈石英细脉。与钾长石–镜铁矿化共生。在MKB热液角砾岩中镜铁矿为主要矿物, 局部产生磁铁矿、电气石和石英, 镜铁矿–石英–电气石组合揭示成岩成矿流体属酸性氧化蚀变地球化学相。大量豆荚状和不规则细脉状方解石化在 MVB热液角砾岩中普遍发育, 揭示碳酸盐蚀变相(碱性蚀变地球化学相)呈弥漫状碱性流体交代充填。磁铁矿–赤铁矿–镜铁矿多期交代、酸性–碱性蚀变多期叠加属多期热流体叠加岩相(不等时不等位地球化学岩相), 是超大型IOCG矿床特征之一。

与成岩成矿有关的构造岩相学演化序列为(图5): ①闪长岩侵位于安山岩中。②花岗岩侵入于碎裂状安山岩中。③沿着曼托贝尔德断裂带(MVF)产生左旋韧性断裂(图5a), 同时发生Fe-Cu-Au富集成矿(图 5c)。④后期过渡带产生矿化。⑤在东侧深部形成矿化, 沿着MVF形成脆性的倾向滑动构造。

该矿区在垂向上具有不同成因的成矿分带和铜矿物分带规律。①在 MKB热液角砾岩及过渡带中富集铜次生矿物。细粒褐铁矿、水胆矾、蓝铜矿、孔雀石和氯铜矿发育; 蓝铜矿、孔雀石和氯铜矿在近地表更加富集, 表明浅部表生成矿作用明显强烈。②在 MVB热液角砾岩中次生富集的铜矿物发育。褐铁矿、孔雀石、蓝铜矿、水胆矾、氯铜矿和硅锰石组成的氧化带延深250 m。在次生富集带内, 可见少量自然铜、斑铜矿和辉铜矿, 近地表至深 250 m处具有明显的铜次生富集作用。③深部硫化物带中发育深成的铜硫化物。 黄铜矿呈星点状、微细脉状和团块状; 含黄铁矿和斑铜矿的镜铁矿发育。④深部铜铁矿体受曼托贝尔德走滑断裂控制, 铜铁富集成矿与深成岩浆热液有密切关系。MVB热液角砾岩(下盘)形成深度大于MKB岩浆角砾岩系统。曼托贝尔德断裂带(MVF)西部花岗岩脉, 可能为深部更大规模的花岗岩侵入体在浅部形成的花岗岩脉。花岗岩侵入体是岩浆热液流体的主要来源, 本区围岩蚀变和铜铁富集成矿与花岗岩侵入体密切有关。(5)由块状磁铁矿–磷灰石±黄铁矿组成不规则状矿体属IOCG成矿系统最深的根部, 沿 AFZ断裂带东侧分枝断裂带分布。

5 讨论与结论

(1) 复式侵入岩体在多期次岩浆侵入、岩浆不混溶结晶分异、岩浆冷却、围岩中先存构造多重耦合、同岩浆侵入体的脆韧性剪切带耦合和侵入岩体在后期构造–流体叠加过程中, 对于形成与侵入岩体有关的热液角砾岩构造系统十分有利。在这些复杂的多重耦合过程中, 各类侵入岩体与热液角砾岩构造系统和金属矿床的空间拓扑学结构主要样式有:

①在侵入岩体周边形成环状–半环状岩浆热液角砾岩构造系统, 如云南东川滥泥坪–汤丹地区,围绕格林威尔期碱性钛铁质辉长岩侵入体形成了环状–半环状岩浆热液角砾岩构造系统, IOCG矿床主要产于碱性钛铁质辉长岩类侵入体内部和岩浆热液角砾岩构造系统的各构造岩相学分带之中(方维萱等, 2013; 方维萱, 2014; 杜玉龙等, 2014; 王同荣等, 2014)。

②多期次岩浆侵入的复式岩体有利于形成岩浆热液角砾岩构造系统, 如智利曼托斯布兰科斯铜银矿床(IOCG)为典型的多期次岩浆热液角砾岩构造系统(Oliveros, 2005)。

③在岩浆热液角砾岩–脆韧性剪切带耦合的构造系统中, 如智利岛弧造山带中, 阿卡塔玛断裂构造系统(AFZ)总体走向近南北向, 大致平行于俯冲带和海沟走向, 早期(侏罗纪–早白垩世)AFZ以近水平韧性剪切作用为主, 局部为左旋斜冲走滑, 形成了大致顺层的剪切面理带、糜棱岩相和分枝断裂,为中酸性侵入岩和岩浆热液角砾岩提供了构造扩容空间; 中期(早白垩世末-晚白垩世初期)AFZ斜冲走滑作用形成了切层脆韧性剪切带, 中酸性侵入岩和岩浆热液角砾岩定位于两组断裂的交汇部位, 或次级分枝断裂中, 其中AFZ次级断裂与岩浆热液的耦合作用, 为形成热液角砾岩构造系统提供了良好地质条件, 如智利曼托贝尔德金铜矿床四个矿区均受岩浆热液角砾岩体(筒)和阿塔卡玛断裂构造系统复合控制, 该 IOCG矿床均产于热液角砾岩体中, 热液角砾岩构造系统为主要的控矿–储矿构造。

④叠加构造–岩浆热液角砾岩构造系统。智利月亮山IOCG矿床为典型的叠加构造–岩浆热液角砾岩构造系统, 早期为安山岩–闪长岩有关的含IOCG热液角砾岩构造系统, 形成含 IOCG绿泥石阳起石热液角砾岩和赤铁矿–磁铁矿热液角砾岩等组成的热液角砾岩构造系统。晚期为与碱性二长斑岩有关的岩浆热液成因的电气石赤铁矿角砾岩构造系统, 对早期 IOCG矿床具有叠加成岩成矿作用, 形成了钾硅酸盐化蚀变相、黏土化蚀变相和浅成低温热液型铜金矿床(方维萱和李建旭, 2014)。晚期(晚白垩世末期)AFZ发生斜冲走滑形成了脆韧性断裂带, 为脉带状IOCG矿床提供了良好的构造扩容空间。

(2) 在火山岩相系中, 多期的次火山侵入体和岩浆侵入岩体组成的多期叠加成岩作用, 对于形成火山热液角砾岩构造系统十分有利。

①在东川铁铜矿床集中区, 中元古代因民期初期形成了因民组一段沉积角砾岩、复成分火山角砾岩、火山角砾岩和火山集块岩等组成的角砾岩类相体地层, 局部夹钾铁质和钠铁质基性–超基性熔岩层, 为火山断陷沉积形成的多成因角砾岩相体, 垂向和走向相变十分强烈, 具有显著的同时异相结构的相体, 在火山喷发中心附近, 形成镜铁矿硅化热液角砾岩构造系统。

②在碱辉长岩类次火山岩侵入体附近, 分布有上小下大的半环状–环状热液角砾岩相带, 在熔接火山集块岩–基性火山熔岩中, 形成了含IOCG黑云母化热液角砾岩相。它们组成了含IOCG热液角砾岩构造系统, 属IOCG矿床成岩成矿中心、因民–小溜口矿段铁铜矿床成矿中心和热液供给系统中心。

③中元古代因民期晚期火山活动减弱, 但在因民期火山机构中心仍有较强火山喷发活动, 在因民组三段形成了钠铁质基性熔岩–钠质火山角砾岩–钠质热水沉积岩和钠质火山同生交代蚀变岩等组成的火山热液角砾岩构造系统, 形成了因民三段中IOCG矿床的储矿岩相带, 因民组三段为具有找矿潜力的新层位。

④中元古代落雪期, 主要为东川裂谷盆地的热沉降过程, 在落雪组一段局部发育强烈的火山热水沉积, 形成了钠质沉凝灰岩–钠质硅质热水角砾岩,伴有钠质火山岩夹层。在因民–落雪一带, 还有侵入于落雪组的碱性铁质基性岩等。

⑤大营盘组中, 发育铁钠质基性熔岩层和切层的铁质辉绿岩脉, 发育赤铁矿火山角砾岩–角砾状赤铁矿矿石。在铁矿层之上, 发育钾质凝灰岩和硅质岩等。

(3) 在沉积盆地后期改造过程中, 先存火山角砾岩、岩溶角砾岩和沉积角砾岩等相系, 在后期盆地流体、多期次岩浆侵入作用下, 有利于形成热液角砾岩构造系统, 在沉积盆地向造山带转换过程中,强烈构造变形驱动盆地流体发生大规模运移, 这种先存角砾岩相系成为有利的运移通道和流体圈闭的构造岩相学层位, 同构造期的构造热液作用也形成了热液角砾岩化。

①层状–似层状火山角砾岩–岩溶角砾岩等相系与盆地流体发生物理性质耦合作用和强烈水岩反应。由于这些先存相系主要呈层状和似层状分布,局部呈不规则状, 这些相体层总体上受原始相体形态控制, 如贵州晴隆锑–萤石–硫铁矿矿田中, “大厂层”热液角砾岩层主体呈似层状和层状展布, 局部受不整合面和岩溶角砾岩控制呈“上大下小”形态。但后期盆地流体叠加改造作用明显, 晶腺晶洞构造发育, 重晶石、方解石、萤石和辉锑矿等呈现良好的自形晶, 显示在开放空间形成的晶体形态, 属锑–萤石矿体储矿岩相层; 揭示欠压实型盆地流体与高渗透率(高渗透率–高孔隙度等)的围岩物理系统之间,形成了化学–物理系统的耦合结构面, “大厂层”为盆地流体大规模运移的构造通道。但在“大厂层”三段和上覆峨眉山玄武岩组底部, 物理耦合与化学反应强烈, 由于凝灰岩和玄武质凝灰岩对盆地流体具有明显的岩相–岩性圈闭作用, 导致在玄武岩底部形成黄铁矿绿泥石蚀变岩, 在“大厂层”三段形成了角砾状黄铁矿黏土化蚀变岩、角砾状硅化黏土化蚀变岩, 属钛矿体主要储矿岩相。

②切层热液流体与层状–似层状岩溶角砾岩发生强烈的物理–化学耦合作用。在东川小溜口岩组顶板发育似层状和不规则状热液–岩溶角砾岩构造系统, 在古喀斯特中形成黄铜矿铁白云石岩和黄铜矿硅化铁白云石角砾岩, 铁白云石呈较大自形晶, 而硅化呈角砾状, 黄铜矿–硅化呈热液胶结物, 其边部发育网脉状黄铜矿硅化铁白云石脉带, 显示强烈的切层物理–化学耦合作用。

③在不同沉积盆地后期改造过程中, 发育类似的碱性深源热流体角砾岩带构造系统, 能够揭示造山带–沉积盆地–岛弧带的耦合与转换过程, 深部岩石圈尺度的垂向流体大规模运移叠加机制。如秦岭造山带商南–山阳–柞水–镇安–太白–凤县泥盆系中,碱性钠长石角砾岩–铁白云石角砾岩带断续长400 km,为秦岭泥盆–二叠纪侧向造山作用过程中, 来源于深部岩石圈地幔的碱性深源热流体发生垂向强烈的叠加耦合, 并形成了太白双王和镇安二台子等热液角砾岩型金矿床和金铜矿床等。

④区域平行不整合面附近的构造岩相学相变带、岩溶角砾岩相系和热液角砾岩相系等, 它们组成了滑脱构造系统, 在沉积盆地构造变形过程中成为盆地流体大规模运移的通道和路径。在滑脱构造系统中, 构造热液角砾岩相系和似层状热液角砾岩构造系统是金属和非金属矿产的矿田构造样式。如贵州晴隆锑–金–萤石矿集区内, 中二叠统“大厂层”区域滑脱构造系统和似层状热液角砾岩构造系统, 共同控制了锑矿床、萤石矿床、硅石和硫铁矿矿床。在塔西地区, 下白垩统克孜勒苏群顶部与古新统阿尔塔什组底部发育区域滑脱构造系统(沿不整合面发育), 这种区域构造岩相学相变界面有利于盆地流体运移和圈闭, 新疆乌拉根砂砾岩型铅锌矿床和共伴生的天青石和石膏矿床, 受似层状构造流体角砾岩构造系统控制显著。

(4) 多期次的构造–岩浆叠加作用形成了角砾岩杂岩带。在云南东川和易门等地区, 发育区域构造–岩浆–角砾杂岩带, 为典型的区域构造系统和矿田构造系统, 主要有:

①近南北向人占石–因民–落雪–石将军构造–岩浆–角砾杂岩带。②滥泥坪–汤丹–新塘构造–岩浆–角砾杂岩带。③近南北向拖布卡–双水井–老杉木箐构造–岩浆–角砾杂岩带。

④易门地区为阿百里–梅山–凤山–峨腊厂构造–岩浆–角砾岩带(韩润生等, 2003)。

这些角砾岩杂岩带具有火山热水沉积岩、火山角砾岩、岩浆侵入角砾岩、构造流体角砾岩等多期次叠加成岩作用, 属复合热液角砾岩构造系统, 对于IOCG矿床、铁铜矿床和铜矿床的形成较为有利,值得今后进一步深入研究, 寻找隐伏矿床。

综上所述, 多期次岩浆侵入体、(次)火山岩侵入体、盆地流体作用和后期多期次岩浆侵入作用等是形成热液角砾岩构造系统的主要机制。岩浆热液角砾岩构造系统、火山热液角砾岩构造系统、构造热液角砾岩构造系统和复合热液角砾岩构造系统等,这些不同类型的热液角砾岩构造系统是主要矿田构造类型之一, 也是多矿种共生矿床的成岩成矿机制。采用构造岩相学专项填图技术, 对不同类型热液角砾岩构造系统及成岩成矿中心进行恢复重建,有助于寻找深部隐蔽构造, 寻找隐伏矿床。

致谢: 昆明理工大学韩润生教授和另一位匿名审稿人对本文提出了宝贵的修改意见, 特此致谢。

蔡华君, 张宝贵, 李院生. 1997. 滇黔桂三角地区锑矿床流体包裹体研究. 矿物学报, 17(4): 427–434.

陈振强, 周卫宁. 1999. 东川白锡腊矿区角砾岩的分类及其成因意义. 地球学报, 20(增刊): 298–302.

杜玉龙, 方维萱, 王同荣, 郭玉乾, 刘燕飞. 2014. 云南东川因民铁铜矿区辉长岩类侵入构造特征与找矿预测.大地构造与成矿学, 38(4): 772–786.

樊硕诚, 金勤海. 1994. 陕西双王型金矿床//刘东升, 谭运金, 王建业, 韦龙明, 蒋淑芳. 中国卡林型(微细粒浸染型)金矿. 南京: 南京大学出版社: 254–285.

方维萱. 2011. 黔西南二叠纪陆缘拉分盆地构造岩相学与锑金多矿种成矿. 矿产勘查, 2(6): 647–660.

方维萱. 2012a. 论铁氧化物铜金型(IOCG)矿床地球化学岩相学填图新技术研发. 地球科学进展, 27(10): 1178–1184.

方维萱. 2012b. 地球化学岩相学类型及其在沉积盆地分析中应用. 现代地质, 26(5): 966–1007.

方维萱. 2014. 论扬子地块西缘元古宙铁氧化物铜金型矿床与大地构造演化. 大地构造与成矿学, 38(4), 733–757.

方维萱, 李建旭. 2014. 智利铁氧化物铜金型矿床成矿规律、控制因素与成矿演化. 地球科学进展, 29(9): 1011–1024.

方维萱, 刘家军. 2013. 陕西柞–山–商晚古生代拉分断陷盆地动力学与成矿作用. 沉积学报, 31(2): 193–209.方维萱, 杨新雨, 郭茂华, 柳玉龙. 2013. 云南白锡腊碱性钛铁质辉长岩类与铁氧化物铜金型矿床关系研究.大地构造与成矿学, 37(2): 242–261.

方维萱, 杨新雨, 柳玉龙, 郭茂华, 包昌良, 曾宝成. 2012.岩相学填图技术在云南东川白锡腊铁铜矿段深部应用试验与找矿预测. 矿物学报, 32(1): 101–114.

方维萱, 张国伟, 胡瑞忠, 卢纪英, 杨耀民, 王瑞廷. 2000.陕西二台子铜金矿床钠长石碳酸(角砾)岩类特征及形成构造背景分析. 岩石学报, 16(3): 392–400.

龚琳, 何毅特, 陈天佑. 1996. 云南东川元古宙裂谷型铜矿. 北京: 冶金工业出版社: 1–252.

韩润生, 刘丛强, 马德云, 王红才, 马更生. 2003. 易门式大型铜矿床构造成矿动力学模型. 地质科学, 38(2): 200–213.

韩润生, 刘丛强, 孙克祥, 马德云, 李元. 2000. 易门式铜矿床的多因复成成因. 大地构造与成矿学, 24(2): 146–154.

韩润生, 王峰, 胡煜昭, 焜王学, 任涛, 邱文龙, 钟康惠. 2014. 会泽型(HZT)富锗银铅锌矿床成矿构造动力学研究及年代学约束. 大地构造与成矿学, 38(4): 758–771.

韩润生, 王雷, 方维萱, 黄建国, 冯文杰, 胡一多. 2011. 初论易门凤山铜矿床刺穿构造岩–岩相分带模式. 地质通报, 30(4): 495–504.

侯林, 丁俊, 邓军, 廖震文, 彭惠娟. 2013. 云南武定迤纳厂铁铜矿岩浆角砾岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及其意义. 地质通报, 32(4): 580–588.

胡煜昭, 张桂权, 王津津, 韩润生, 周卓铸. 2012. 黔西南中部卡林型金矿床冲断–褶皱构造的地震勘探证据及意义. 地学前缘, 19(4): 63–71.

花友仁. 1959. 对东川铜矿区地层划分和区域构造的探讨.地质论评, 19 (4): 155–162.

蒋家申. 1998. 东川矿区地质找矿研究问题. 云南地质, 17(1): 46–56.

李希勣, 花友仁, 李良骥, 范承钧, 段国莲, 瞿云川. 1953.云南东川铜矿地质. 地质学报, 33 (l ) : 76–84.

李勇, 苏春乾, 刘继庆. 1999. 东秦岭造山带钠长岩的特征、成因及时代. 岩石矿物学杂志, 18(2): 111–127.

李志伟, 钟维敷, 田敏. 2002. 滇中昆阳群刺穿构造形成机制研究. 云南地质, 21(3): 230–249.

梁华英, 王秀璋, 程景平. 2000. 陕西双王钠长石岩特征及金矿床形成期次分析. 大地构造与成矿学, 24(4): 350–356.

刘必政, 王建平, 王可新, 刘家军, 谢海鹰, 曹瑞荣, 惠德峰, 程建军. 2011. 陕西省双王金矿床成矿流体特征及其地质意义. 现代地质, 25(6): 1088–1098.

刘亮明. 2011. 浅成岩体引发的流体超压与岩石破裂及其对成矿的制约. 地学前缘, 18(5): 78–89.

刘增仁, 田培仁, 祝新友, 陈正乐, 陈柏林, 漆树基, 叶雷, 余子昌, 任经武. 2011. 新疆乌拉根铅锌矿成矿地质特征及成矿模式. 矿产勘查, 2(6): 699–680.

彭建堂, 胡瑞忠, 蒋国豪. 2003. 萤石Sm-Nd同位素体系对晴隆锑矿床成矿时代和物源的制约. 岩石学报, 19(4): 785–791.

石准立, 刘瑾璇, 樊硕诚, 金勤海, 张文宣. 1989. 陕西双王金矿床地质特征及其成因. 西安: 陕西科技出版社: 1–113.

汪劲草, 彭恩生, 孙振家. 1999. 东川因民角砾岩为水压角砾岩的地质证据及其成因意义. 地质评论, 45(1): 70.

王登红, 秦燕, 王成辉, 陈毓川, 高兰. 2012. 贵州低温热液型汞、锑、金矿床成矿谱系——以晴隆大厂、兴仁紫木凼和铜仁乱岩塘为例. 大地构造与成矿学, 36(3): 330–336.

王国富, 孙振家, 彭恩生, 汪劲草, 汤静如, 史静海. 2002.陕西双王金矿床角砾岩动力学成因探讨. 大地构造与成矿学, 26(1): 81–85.

王奖臻, 李泽琴, 黄从俊. 2012. 康滇地轴元古代重大地质事件与拉拉IOCG矿床成矿响应. 地球科学进展, 27(10): 1074–1079.

王雷, 韩润生, 黄建国, 胡一多, 杨勇. 2010. 云南易门凤山铜矿床59矿体分布区断裂构造地球化学特征及成矿预测. 大地构造与成矿学, 34(2): 233–238.

王雷, 韩润生, 吴静, 冯文杰, 胡一多, 黄建国.2011.易门凤山铜矿床控矿型刺穿体和非控矿型刺穿体对比研究.矿物学报, (增刊): 853–854.

王同荣, 方维萱, 郭玉乾, 杜玉龙, 宋丽红. 2014. 云南东川白锡腊碱性钛铁质辉长岩类岩株与侵入构造控矿特征. 大地构造与成矿学, 38(4): 833–847.

吴懋德, 李希勣. 1983. 云南昆阳群的两种底辟构造. 地质学报, 55(2): 105–117.

谢玉玲, 钱大益, 徐九华. 2000. 南秦岭泥盆系典型金矿床高盐度流体及其深源特征. 岩石学报, 16(4): 655–660.

徐兴旺, 蔡新平, 肖骑彬, 梁光河, 张宝林, 王杰. 2003.滇西北衙地区热水岩溶作用及其伴生的地质灾害.地球科学进展, 18(6): 912–920.

张兴春. 2003. 国外铁氧化物铜-金矿床的特征及其研究现状. 地球科学进展, 18(4): 551–557.

祝新友, 王京彬, 刘增仁, 方同辉. 2010. 新疆乌拉根铅锌矿床地质特征与成因. 地质科学, 84(5): 694–702.

Allman-Ward P, Halls C, Rankin A and Bristow C M. 1982. An intrusive hydrothermal breccia body at Wheal Remfry in the western part of the St Austell granite pluton, Cornwall, England // Evans A M. Metallisation Associated with Acid Magmatasm. Wiley & Sons, New York: 1–28.

Benavides J, Kyser T K, Clark A H, Oates C J, Zamora R, Tarnovschi R and Castillo B. 2007. The Mantoverde iron oxide-copper-gold district, III region, Chile: The role of regionally derived, nonmagmatic fluids in chalcopyrite mineralization. Economic Geology, 102(3): 415–440.

Candela P A, Philip M and Piccoli P M. 2005. Magmatic processes in the development of porphyry-type ore systems. Economic Geology, 100: 25–28.

Chen H Y, Clark A H, Kyser T K, Ullrich T D, Baxter R, Chen Y and Moody T C. 2010. Evolution of the Giant Marcona-Mina Justa Iron Oxide-Copper-Gold District, South-Central Peru. Economic Geology, 105: 155–185.

Cooke D R and Davies A G S. 2005. Breccias in epithermal and porphyry deposits: The birth and death of magmatic hydrothermal system. 8th SGA Meeting, Beijing.

Druitt T H. 1995. Settling behaviour of concentrated dispersions and some volcanological applications. Journal of Volcanoology and Geothermal Research, 65: 27–39.

Fang W X, Hu R Z, Su W C and Xiao J F. 2008. Emplacement ages and geochemical characteristics of grabbroic intrusions and prospecting orientation of related deposits in Luodian, Guizhou Province. Acta Geologica Sinica, 82(4): 864–874.

Groves D I, Bierlein F P, Meinert L D and Hitzman M W. 2010. Iron oxide copper-gold (IOCG) deposits through earth history: Implications for origin, lithospheric setting, and distinction from other epigenetic iron oxide deposits. Economic Geology, 105: 641–654.

Han R S, Liu C Q, Huang Z L, Chen J, Ma D Y, Lei L and Ma G S. 2007. Geological featares and origin of the Huize carbonate-hosted Zn-Pb-(Ag) district, Yunnan. Ore Geology Reviews, 31: 360–383.

Han R S, Liu C Q, Huang Z L, Ma D Y, Li Y and Hu B. 2004. Sources of ore-forming fluid in Huize Zn-Pb-(Ag-Ge) district, Yunnan, China. Acta Geologica Sinica, 78(2): 583–591.

Hitzman M W, Oreskes N and Einaudi M T. 1992. Geological characteristics and tectonic setting of Proterozoic iron oxide (Cu-U-Au-REE) deposits. Precambrian Research, 58: 241–287.

Hunt J, Baker T and Thorkelson D. 2005. Regional-scale Proterozoic IOCG-mineralized breccia systems: Examples from the Wernecke Mountains, Yukon, Canada. Mineralium Deposita, doi: 10.1007/s00126-005-0019-5

Kirwin D J. 1985. Tourmaline breccia pipes. MS of James Cook University of North Queensland: l–156.

Landtwing M R, Dillenback D E, Leake M H and Heinrich C A. 2002. Evolution of the breccia-hosted porphyry Cu-Mo-Au deposit at Agua Rica, Argentina: Progressive unroofing of a magmatic hydrothermal system. Economic Geology, 97: 1273–1292.

Laughton J R, Thorkelson D J, Marc-André B, Hunt J A and Marshall D D. 2005. Early Proterozoic orogeny and exhumation of Wernecke Supergroup revealed by vent facies of Wernecke Breccia, Yukon, Canada. Canadian Journal of Earth Science, 42: 1033–1044. doi: 10.1139/ E04-085

Luis E R, Miguel A P, Carlos P and Jens W. 2008. Magmatic evolution of the Mantos Blancos copper deposit, Coastal Range of northern Chile: Insight from Sr-Nd isotope, geochemical data and silicate melt inclusions. Resource Geology, 58(2): 124–142.

MacCready T, Goleby B R, Goncharov A and Lister G. 1998. A framework of overprinting orogens based on interpretation of the Mount Isa deep seismic transec. Economic Geology, 93: 1422–1434.

McCallum M E. 1985. Experimental evidence for fluidization processes in breccia pipe formation. Economic Geology, 80: 1523–1543.

Oliveros V. 2005. Les formations magmatiques jurassiques et mineralisation du nord Chili, origine, mise en place, alteration, metamorphisme: Etude geochronologique et geochemie. Universite de Nice-Sophia Antipolis, France.

Ramírez L E, Palacios C, Townley B, Parada M A, Sial A N,Fernandez-Turiel J L, Gimeno D, Gracia-Valles M and Lehmann B. 2006. The Mantos Blancos copper deposit: An upper Jurassic breccia-style hydrothermal system in the coastal range of northern Chile. Mineral Deposita, 41: 246–258.

Ross P S, Jébrak M and Walker B M. 2002. Discharge of hydrothermal fluids form a magma chamber and Concomitant Formation of a stratified breccia zone at the Questa Porphyry molybdenum deposit, New Mexico. Economic Geology, 97: 1679–1699.

Sibson R H. 2000. Fluid involvement in normal faulting. Journal of Geodynamics, 29: 469–499.

Sillitoe R H. 1985. Ore-related breccias in volcanoplutonic arcs. Economic Geology, 80(6): 1467–1514.

Vila T, Lindsay N and Zamora R. 1996. Geology of the Mantoverde copper deposit, northern Chile: A specularite-rich hydrothermal-tectonic breccia related to the Atacama fault zone. Society of Economic Geologists Special Publication, 5: 157–170.

Williams P J, Barton M D, Johnson D A, Fontboté L, Haller A D, Mark G and Oliver N H S. 2005. Iron oxide copper-gold deposits: Geology, space-time Distribution, and possible modes of origin. Economic Geology,100th Anniversary Volume: 371–405.

Research objectives of tectonic system of hydrothermal breccia include types of lithofacies and establishment of lithofacies sequences, which cover geometry, kinematics, dynamics, chronology, and materials of the lithofacies-body and lithofacies-domain. On one hand, natures of their materials may be studied by means of petrology, petrography, petrographical geochemistry, and lithogeochemistry. On the other hand, their chronology may be precisely restrained by modern methods such as LA-ICP-MS zircon U-Pb dating subsequent to the analysis of tectonic deformation. Furthermore, methodology included different research scale, pattern of tectonic deformation, and domain of tectonic deformation systematically in order to mapping and analyze the lithofacies-body in four dimension of the space (x-y-z)-time (t) and the space (x-y-z)-capacity of materials (M) and in five dimensions of the space (x-y-z)-time(t)-capacity of materials (M).

There may exist several geological settings which are constructive environments for the tectonic system of hydrothermal breccias. First, there are several special geological conditions in the compound magmatic intrusions which are favorable for the tectonic system of hydrothermal breccias, including magma immiscibility and crystallization,coupling between cooling magma and pre-existing tectonics in wallrocks, coupling between syn-magmatic intrusions brittle-ductile shear zone and magmatic intrusive process, and magmatic intrusion superimposed by late fluids. Secondly, the subvolcanic intrusion and late magmatic intrusion in the district of volcanic lithofacies are favorable to produce the tectonic systems of hydrothermal breccias. Thirdly, the tectonic system of hydrothermal superimposed breccias may be generated by later basin fluids, hot-fluid intrusion, and complex magmatic intrusions during the deformation stage of the sedimentary basin, if there are pre-existing lithofacies systems of volcanic breccias, karst breccias, and sedimentary breccias in sedimentary basin. Finally, the tectonic system of hydrothermal breccias may be more easily formed in composite intrusions of tectonics-magmatic-breccia complex. In summary, the main formation mechanism for the tectonic system of hydrothermal breccias covers complex magmatic intrusions, volcanic and subvolcanic intrusions, and basin fluids during the later deformation of sedimentary basin. All of four types for the tectonic system of hydrothermal breccias belong to the ore-field tectonic types, and are accounting for diagenetic-metallogenic mechanism of many mineral commodities associations. The techniques of tectonic lithofacies mapping are very helpful to reconstruct diagenetic- and metallogenic centers for the different system of hydrothermal breccias, and thus are important in expecting of concealed tectonic type and blind ore deposits at the depth.

On Tectonic System of Hydrothermal Breccia: Objective, Methodology and Lithofacies-mapping Applications

FANG Weixuan1, 2

(1. China Nonferrous Metals Geology Survey, Beijing 100012, China; 2. Beijing Institute of Geology for Mineral Resources, Beijing 100012, China)

Issues including diagenetic and metallogenic mechanism of ore-bearing and barren breccias, mapping units, and tectonic lithofacies mapping are valuable in researching and reconstructing ore-field tectonic patterns, however, they are still conundrums for geologists to break. In the diagenetic- and metallogenic hydrothermal breccia systems, hydrothermal breccias are locies of multistage hydrothermal metasomatism, geochemical coupling and superimposing, and recorded the geological processes in the tectonic lithofacies. Therefore, comprehensive investigations of these issues may shed light on the diagenetic and metallogenic theories. In this paper, conception on tectonic system of hydrothermal breccias was proposed, and its research objective, methodology and techniques of lithofacies-mapping were put forward based on our previous study. On the basis of classification framework of breccias presented in the study, the complexity of hydrothermal breccias is addressed and the methodology and techniques of tectonic lithofacies mapping units are established, and meanwhile, case studies of hydrothermal breccias using new methods and technique associations in reconstruction of the tectonic systems are given.

tectonic system of hydrothermal breccias; mapping of tectonic lithofacies; classification of breccia lithofacies system; IOCG deposits; ore predication

P613; P586

A

1001-1552(2016)02-0237-029

10.16539/j.ddgzyckx.2016.02.005

2015-03-23; 改回日期: 2015-07-15

项目资助: 科技部转制院所创新能力建设项目“铁氧化物铜金型矿床元素赋存状态及岩相构造学填图技术研发”(2013EG115018, 2011EG115022)、科技支撑计划项目“东川–易门铜矿山深部及外围勘查技术研究”(2006BAB01B09)、国家自然科学重点基金项目(41030243)和国土资源部公益性行业科研专项“塔西砂砾岩型铜铅锌矿床成矿规律与找矿预测”(201511016)联合资助。

方维萱( 1961–), 男, 研究员, 博士生导师, 从事沉积盆地与造山带、矿产普查与勘探研究。Email: fangwuxuan@ tom.com