浅析木材的认知特性及其在雕塑作品中的表现

——现代木雕创作教学初探

2016-08-16吕学晶广州美术学院雕塑系

◆吕学晶(广州美术学院雕塑系)

浅析木材的认知特性及其在雕塑作品中的表现

——现代木雕创作教学初探

◆吕学晶(广州美术学院雕塑系)

在当代艺术思潮的影响下,近十年间,国内艺术院校的木材质雕塑创作在内容和形式上都呈现出越来越多样化的趋势,特别是从2007年以来,几乎在每所艺术大学的毕业创作展上都有各种木类雕塑的出现。木材作为雕塑创作的一种重要的材料之一,其本身的诸多特性在不同的木雕作品中有着不同的表现,比如,它的物理特性和加工方式特性,这两种特性在作品中表现得比较直观,而木材的认知特性相对而言却表现得比较抽象,在木雕创作教学过程中引导学生表现自己创作思想的同时,更应认识和利用木材的认知特性,尊重材料自身的“性格”,这对雕塑创作而言显得尤为重要。

木材的认知特性

认知(英文名cognition )指通过心理活动(如形成概念、知觉、判断或想象)获取知识。它是个体认识客观世界的信息加工活动。习惯上将认知与情感、意志相对应,是指人们获得知识或应用知识的过程。人认识外界事物的过程,即对作用于人的感觉器官的外界事物进行信息加工的过程,这是人最基本的心理过程,它包括感觉、知觉、记忆、想象、思维和语言等。人脑接受外界输入的信息,经过头脑的加工处理,转换成内在的心理活动,再进而支配人的行为,这个过程就是信息加工的过程。也就是认知过程。 .

对于每一位有认知能力的人而言,通过在生活中与木材的接触,经过一系列认知的过程后,大脑中会储存一定的关于木材的信息。一位落水的人被一根漂浮的树干所救,从此木材将在他大脑里留下“安全感”的信息;一位饥寒交迫的人靠近一堆木材燃起的篝火,从此在他大脑里留下“温暖感”的信息。相信任何一位接触过木材的人都会对这一材料有某种特定的认知。木材具备区别于其他材料的而特有的认知特性,同样造型和尺寸的一件木材作品与一件石材的作品放在一起,带给人们的感觉是不同的,前者具有温和感,后者具有冰冷感;一件木材作品与一件陶瓷的作品放在一起,前者具有坚韧感,后者具有脆弱感;一件木材作品与一件钢铁的作品放在一起,前者具有轻松感,后者具有沉重感。这种有一系列认知过程给人留下的印象,或者说,在人脑里储存的信息,会在人们面对用某种材质制作的物品时被激发,或者说被信息调取。观者在欣赏各种材料的雕塑作品时,会有这样或那样的心理反应,这种反应往往被掺杂着艺术家表达的想法,它以一种较为含蓄或者隐蔽的方式侵入观者的意识。因此,对艺术家而言,能否将一种特定的造型与特定的材料相结合并激发出火花,是能否成功表达自己艺术情感的关键。如果要表现一位坚强勇猛的战士,最佳的材料一定是钢铁,如果用木材或者陶瓷就不会成功表现。相反,如果表现一位内心安静温和表面文静的少女,细腻的木材将是不错的选择。即便是某些抽象雕塑,同样是要做到造型与材料认知感的合理结合。

木材的认知特性会因认知主体的不同而存在一定的差异,但从木材区别于其它材料角度看又有一些共性,概括来说,主要有以下几方面:温和感、亲近感、生命感、质朴感、柔和感。

这些经具有认知能力的人的视觉、触觉以及嗅觉等感官获取信息并在大脑中加工而成的知觉,发展成为记忆,延伸成为想象,最终变成思维和语言的概念,在一些木雕作品中起到举足轻重的作用,相对传统木雕中对木材的运用,木材质雕塑将木材的认知特性进行了巧妙的运用,特别是在一些写实类雕塑中,借助造型的形象感将这一特性充分发挥出来。

木材的认知特性在创作中的表现形式

图1 舟越桂和他的作品

舟越桂(图1),日本当代著名的艺术家,主要以木材为雕塑材料从事写实肖像人物创作。木材的认知特性在它的作品里得到了充分的体现,与其说他用木材表现了人物,不如说他用人物体现了木材。在他的作品里,木材温和安静而且质朴的感觉被体现得淋漓尽致。它的人像多以半身像为主,头部和胸肩部分的处理略有不同,头部刻画细致入微,而胸肩部分却多以概括抽象加以处理,它的人像的脖子都处理得非常修长,好似每个人物都在张望,却又不是。舟越桂的木雕的着色与人物内心情感也非常温和,当然,它的作品最大的特点莫过于对眼睛的处理,眼球是单独处理再按在眼眶中的,幽微若思的眼神中仿佛隐藏着神秘的灵魂。与此同时,木材的灵魂也附着在了每一件特定的人物造型上,人的灵魂与木的灵魂由此融为一体,这或许就是舟越桂作品让人莫名着迷的缘由。欣赏他的作品时,成功的造型包括雕塑的着色充分的调动了观者潜意识里对木材温和质朴的记忆,也正是这些对木材原有的感受让造型变得如此饱满,正如舟越桂强调“不断感受,不断思考,才能不断创作。”

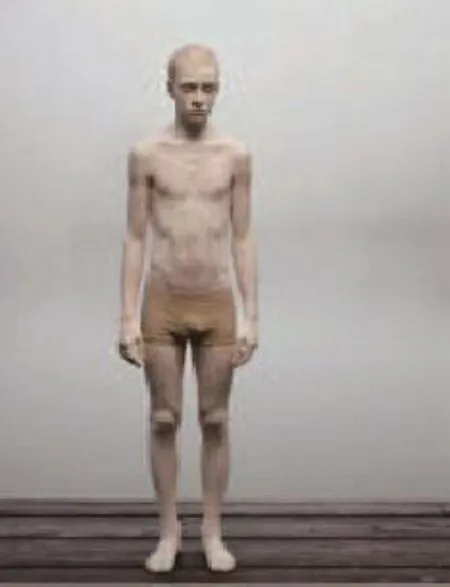

布鲁诺(Bruno Walpoth),意大利艺术家,他的木雕作品《男青年》(图2)简单干净,线条细腻,尤其善于刻画人物表情,它的雕塑充满了生命的气息。作品的塑造特点初看类似于舟越桂,但其实不然,他的作品极具写实,却又不同于传统雕塑,在材料和造型的比重分配上相对于舟越桂的雕塑,它的造型因素比重有明显偏大,但是这并不意味着材料感的减弱,在它的作品里木材的温和质朴感仍然没有被繁复的造型语言所掩盖,在观者的大脑里木材的认知特性依然在一次次地挑动,一件件作品在用丰富的表情引发观者种种联想过后,木材的质朴感将是长久挥之不去的余味。试想,如果他的作品被置换成其他材料,或许就会逊色很多。因为这也是将人的灵魂与木的灵魂做到相辅相成、融为一体的作品。

图2 布鲁诺《男青年》

图3 土屋仁庈《躺着的小羊》

日本年轻的雕刻家土屋仁応(Yoshimasa Tsuchiya),是一位被广受喜爱的艺术家,他的作品多使用材质非常细腻桧木和樟木来制作,雕刻出来的小动物生动可爱,在作品《躺着的小羊》(图3)中动物看起来虽然很细腻、柔弱却隐约透露出一股神秘感,美得让人窒息,交合着短暂的梦想和现实世界,让人无法把目光移开。2010年他的北海道“日本当代木雕塑展” 的作品吸引了众多爱好者前往观看。雕塑的神韵很安静,情柔态嫩,不知道桧木、樟木有多硬,但他的刀一定比抚摸情人的手还怜。在她的作品里木材质特有柔和感在那些小动物的造型上恰当地表现出来,材质和造型结合得天衣无缝。

高冲冲,广州美术学院雕塑系毕业生,是一位性格可爱、行为有略显木讷的学生,木雕作品多次获奖,作品的艺术水平得到同行的肯定和赞许,他的毕业作品《因所不见系列》(图4)成功地表现了自我特有的情怀,更将此情怀恰如其分地的吻合了木材温和却又韧性的性格。他是这样介绍自己的作品:作品创作灵感来源于对生活的感悟。我用一种幽默温柔的目光注视着周围的芸芸众生,以柔软温和的心灵触觉来感受他们。用木雕的方式寻找其中微妙的感动瞬间,用一种同情的态度加以刻画,展现平凡人物一个个诙谐的温情场面,让一种视觉的审美延伸至心灵的触摸。(“我存在不是因为我所看见的,是因为我所看不见的。”——海上钢琴师。)

图4 高冲冲《因所不见系列》

木材的认知特性在作品中的呈现多以含蓄隐蔽的方式流露出来,有时是很模糊的,与其它木材特性的表现相比显得似有似无,但它是确实存在着的。木材的认知特性多带给观者一种一时莫名的感受,也可以被看作是一种材料的人文意味。这种特性多适合表现在较为写实的作品中,运用过程非常巧妙,需要艺术家心平气和、陶醉其中。

[1] 陈少丰.中国雕塑史[M].广州:岭南出版社,1994-05,第一版.

[2] 许正龙.雕塑学[M].沈阳:辽宁出版社,2001-01,第一版.

[3] 郑建启.材料工艺学[M].武汉:湖北美术出版社,2002-05,第一版.

[4] 阿森纳.西方现代艺术史[M].天津:天津美术出版社,1994-02,第二版.

[5] 赫伯特·里德.现代雕塑简史[M].长沙:湖南美术出版社,1988.

[6] 陈小清.现代构成艺术100年[M].沈阳:辽宁美术出版社,2000-11,第一版.

[7] 沃林格.抽象与移情[M].北京:金城出版社,2010-09,第一版.

西方的绘画艺术在其表达方式和语言叙述上有着独特模式,绘本创作作为绘画艺术的重要组成部分在创作形式和表达方式上也有着突出的特点,在西方模式下的儿童绘本的发展主要是通过在西方模式下儿童绘本的艺术题材的选择、艺术对象的建构和文化精神的体现主要来自以下三个方面。

绘画艺术 西方模式 文化背景 儿童绘本

一、绘画艺术的西方模式

任何艺术的生成都是在一定的文化背景和自然环境之下,这是由于艺术作品是由人所创造,并且要被人所接受才得以完成,而人作为艺术的创作者和接受者都是在独特的文化背景和自然环境中所生成的。我们谈到艺术的西方模式主要就涉及到西方的文化模式和西方文化模式与艺术之间的关联。

绘本是绘画艺术的发展中的一个重要环节,而儿童绘本又是绘本发展中的一个重要组成部分,它主要针对的是儿童这一群体。这里将首先简析一下在西方的文化背景之下所生成的一套独特的绘画语言系统。

1、绘画艺术的题材的选择

在西方的文化背景之下,西方的绘画艺术题材是通过对事物或者环境的细致入微的观察选择出来,艺术家会选择一个典型形象进行艺术表现。具体体现在西方的绘画艺术中,艺术家们通常会选择人体或者自然来作为艺术题材的首选对象。这种艺术题材的选择最大的特点就是建立在艺术家自身对客观世界的感受,他们通过自己的主观感觉去认识、理解和把握客观世界。同时,他们也将这些认识和感受都收集起来再将其进行综合、升华等创造。在题材的选择上运用典型在绘画艺术中主要体现在艺术作品基于客观对象又高于客观对象。这就要求画家要走进生活仔细的观察,包括观察自然变化的每一个时刻,在这个过程中去寻找和发现大自然的美,并从中选择一个最佳的艺术主体去表现。这种艺术题材选择的代表就是欧洲文艺复兴时期的古典主义绘画。这种绘画风格采用了对人物或者风景的细致入微的描绘,将人与物的美进行了最仔细的观察和表达。

2、艺术对象的建构

确定了艺术题材,如何将选择好的艺术对象通过适合的方式表现出来就是艺术对象的建构问题。在理性思维的教育下,西方的艺术家首先就要学会使用具有深度感和视觉秩序的艺术语言。艺术语言具体表现在绘画上,就是通过将色彩、光线、线条、构图、质感等在大脑中进行重构和组合,然后在二维平面上将所看所感所思表现出来,要借助于科学知识和理性精神来完成绘画作品。“作画时单纯凭实践和肉眼的判断而不运用理性的画家就像一面镜子,只会抄袭摆在面前的东西,然而他们一无所知。”在西方的绘画艺术的对象的建构上,并不仅仅只是将选择好的艺术对象简单的完全一模一样的照搬到画纸上,而是要通过艺术创造者的大脑进行选择和集合再将其变为具有一定深度的视觉形象。绘画艺术中对于艺术表象的建立,最终是依赖于综合各种学科知识才得以完成。

3、西方艺术的文化精神

不论是艺术题材的选择还是艺术对象的建立,最终都反映了一种西方的理性态度和科学精神。西方的艺术要依靠科学知识来解决问题,如果艺术创作者想要让传达对象和表现对象产生统一性,就要深度的研究光学、解剖学、透视学等一些精确的理论知识。焦点透视就最好的体现了西方文化的理性态度和科学精神。所谓焦点透视是让艺