偏转弹头导弹气动方案设计研究

2016-08-10梁毅辰

梁毅辰

(西安航空学院 飞行器学院,西安 710077)

偏转弹头导弹气动方案设计研究

梁毅辰

(西安航空学院 飞行器学院,西安710077)

摘要:在外军某型导弹的基础上,将偏转弹头控制方式引入导弹,重新设计了其气动方案;在设计的过程当中,针对偏转弹头导弹特有设计约束,对原准弹的设计进行了调整;新设计的方案综合考虑了各分系统之间的约束,解决了将这种新的控制方式引入导弹设计后所带来的一些问题;计算结果显示:该气动方案解决了一般偏转弹头导弹低速可用过载低的问题,与传统导弹相比具有包络小,阻力低,高速下可用过载大等特点。

关键词:航空宇航科学与技术;飞行器设计;导弹总体设计; 偏转弹头导弹

本文引用格式:梁毅辰.偏转弹头导弹气动方案设计研究[J].兵器装备工程学报,2016(7):47-50.

Citation format:LIANG Yi-chen.Aerodynamic Design of Deflectable Nose Missile[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2016(7):47-50.

近年来,来袭的空中目标日益呈现出体积小、速度快、机动能力强的特点,给现役防空系统提出了巨大的挑战。现役防空导弹大多采用传统的气动舵面控制方式,存在控制响应时间长、控制效率低等缺点,推力矢量控制与侧向力控制等控制方法也存在着结构复杂,控制力的生成受燃料局限等问题。因此,发展一种新的控制方法以满足导弹快速、大机动飞行的要求,势在必行。

偏转弹头控制是通过弹头的摆动产生控制力,进而对导弹进行控制的技术。与普通导弹相比具有导弹包络小、气动特性优异、防热难度小等特点,是一种极具应用前景的导弹控制方式。

1偏转弹头导弹设计约束条件

1.1偏转弹头导弹的外形设计约束

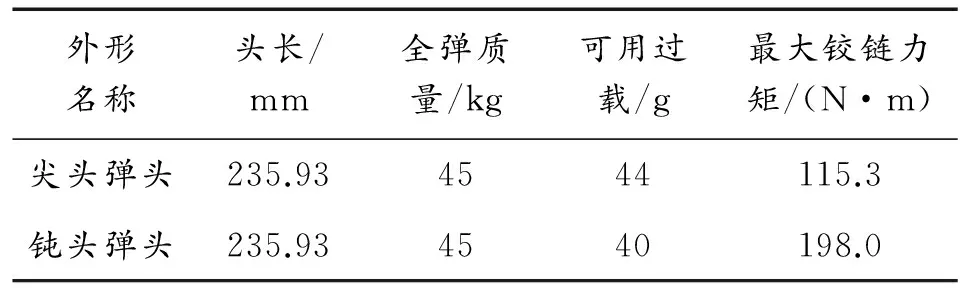

在头部外形设计上,在CATIA中分别对长度相等的尖头与钝头导弹进行了建模,用Gambit生成网格,用Fluent进行气动计算,数值解法采用有限体积法,空间离散按中心差分格式,时间离散采用二阶迎风格式,湍流模型采用RNGk-ε模型。得出气动数据后根据瞬时平衡假设插值计算平衡状态下的最大可用过载。计算结果如表1所示。通过气动计算比较可以看出,尖头弹头的气动性能优于钝头弹头。然而在实际应用当中,根据精确制导导弹所需的制导模式,有时必须采用钝头设计以安装光学部件。另外,无论是钝头外形还是尖头外形,通过增加弹头长度以及波纹管长度都可以增大可用过载,同时亦会造成铰链力矩增加,为偏转机构的设计带来困难,这就要求在设计时根据偏转机构的能力设计弹头以及波纹管的长度,使其在偏转机构的能力范围之内达到最佳控制效果。

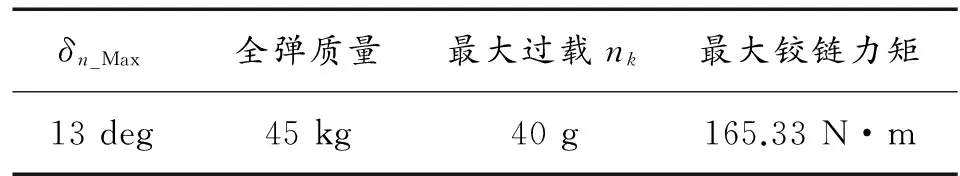

表1 尖头与钝头导弹弹头静平衡特性比较

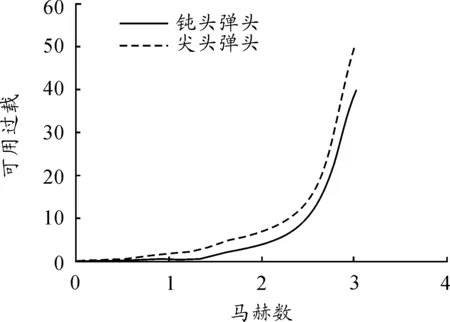

1.2偏转弹头导弹气动特性与速度的关系

在飞行速度方面,两种外形的导弹可用过载随马赫数变化曲线如图1所示,通过气动计算和比较发现,无论是哪种弹头外形,在低马赫数下偏转弹头导弹的可用过载都非常低,难以达到控制效果,这会导致导弹在低速段难以进行弹道修正以及姿态控制,给正常飞行带来困难。为了解决这个问题,一方面,在偏转弹头导弹的设计中寻找方法改进其低速性能;另一方面,采用空射以及加装助推器等方法,使导弹在低马赫数段飞行的时间尽量减少,令其迅速加速至超音速状态,渡过可用过载过低的阶段;此外,在弹道规划时,应当合理安排导弹攻击目标的时机,保证导弹在接近目标时有足够的速度和较高的可用过载。

图1 两种外形的可用过载随马赫数变化曲线

2偏转弹头导弹气动方案设计

本文选用美国RIM-116“拉姆”近程防空导弹作为原准弹,“拉姆”导弹是一种近程、低空舰载防空导弹,可装备在各型舰艇上,用于拦截各种掠海飞行的反舰导弹和低空高速飞机。该导弹采用鸭式布局头部形状为球头截锥型,红外-雷达复合制导,自旋单通道控制。

2.1偏转弹头导弹任务设计

根据对两种形状偏转弹头导弹的气动性能研究,偏转弹头导弹在低速段的可用过载很低,操纵性差,而在高速段可用过载相比传统导弹大大提高。因此,应当根据这种特点设计适合的偏转弹头导弹任务方案。

2.1.1空射导弹方案

目前先进的第四代战斗机为了追求隐身效果,多采用内置弹仓储存导弹,偏转弹头导弹没有舵面的特点有利于在有限的弹仓空间内安放更多的导弹,大大提高了载机的战斗力。同时,空射方式可以避开低速段,在较短的时间内将导弹加速至超音速以获得较大控制力,弥补了偏转弹头导弹低速性能差的缺点。

作为空射导弹时,载机在0.8 Ma左右的速度下投放导弹,脱离载机后导弹发动机点火,采用方案控制方式将导弹加速至1.5 Ma左右,开始转入弹头偏转控制模式,由导引系统引导导弹飞向目标。当马赫数超过2.5之后,偏转弹头导弹的可用过载较高,此时打击目标可保证导弹的机动性能,若马赫数进一步提高,导弹的可用过载会迅速提高,使导弹获得更强的机动能力。

2.1.2近程防空导弹方案

目前,反舰导弹大多采用了末段机动技术,即在弹道末段进行机动规避以躲避拦截。“拉姆”导弹作为一种近程防空导弹,主要打击目标是突破远程、中程防空火力拦截的反舰导弹,这些目标具有较高的末段机动性。将偏转弹头技术运用于近程防空导弹可以大大提高机动性,提高对于高机动反舰导弹的拦截几率。此外,“拉姆”导弹为提高舰载发射器的装弹量,采用了折叠鸭舵设计减小导弹的轮廓尺寸,引入偏转弹头技术之后,由于无需采用鸭舵,可以轻易地减小导弹包络。

由于偏转弹头导弹在低速下产生的控制力非常小,对姿态以及弹道的调整能力有限,为了防止发射初段导弹坠海,可选择较大的发射角度进行发射,同时采用助推发动机或者提高发动机的初始推力,使导弹速度迅速提高并跨越音速。当飞行速度超过音速之后,由舰上导引系统或者导弹自身的制导系统控制导弹飞向目标,在马赫数大于2.5后对目标实施攻击。

本文以近程防空为主要任务,对“拉姆”导弹进行改进设计,研究分析采用偏转弹头技术之后导弹性能的提升性能。

2.2偏转弹头导弹气动外形方案设计

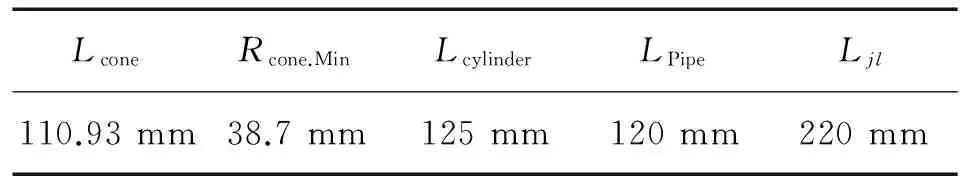

通过计算说明,尖头外形的偏转弹头导弹具有更优的气动特性,然而,作为一款近程防空导弹,针对目标特征的多样性以及日渐成熟的隐身技术,必须采用红外导引头,所以需采用钝头设计。对于钝头偏转弹头导弹,涉及的外形几何参数主要包括柱段长度Lcylinder、锥段长度Lcone、锥段最小半径Rcone.Min、波纹管长度LPipe以及弹头的偏转铰链中心与弹身前端面间的距离Ljl。锥段最小半径由导引头尺寸决定,因此本文主要通过调节剩下的3个参数调整弹头形状。

经过反复迭代与优化,本文选择的弹头外形参数见表2,这种头部外形产生的铰链力矩较小,可用过载较高,在马赫数为3,全弹质量为45 kg时,最大可用过载以及铰链力矩见表3。

表2 弹头外形参数

表3 导弹静平衡特性

偏转弹头导弹的低速气动性能较差,可用法向过载非常低。这是由于这类导弹的偏转部件是细长旋成体,亚音速下旋成体的法向力系数如下[21]:

(1)

(2)

式(2)中,Swl为外露翼面积,Cysh为弹身单独产生的法向力系数,Cyyi(sh)为圆柱段弹身流场干扰下的翼升力系数,而ΔCysh(yi)为弹身对翼的干扰升力。

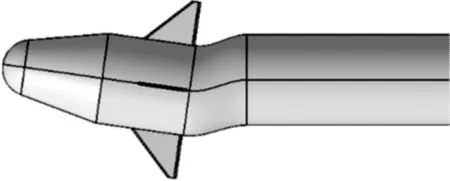

由式(2)可见,翼身组合体可产生更大的法向力系数。为改善偏转弹头导弹的低速气动特性,本节在原有的偏转弹头导弹弹头上添加4片小翼,改进后的头部外形以及全弹外形如图2和图3所示。

图2 带有小翼的偏转弹头导弹头部外形

图3 偏转弹头导弹新外形示意图

4片小翼固定在弹头上,随弹头一同偏转,并没有增加偏转机构的复杂性,同时小翼的翼展仅250 mm,比“拉姆”导弹鸭舵翼展(445 mm)小得多,不会大幅增加导弹包络,且可偏转的翼面可以在较低速度下为整个导弹提供较高的操纵力。因此,添加了小翼的弹头有望以最小的代价提高偏转弹头导弹的可用过载。

3偏转弹头导弹气动特性分析

3.1阻力特性分析

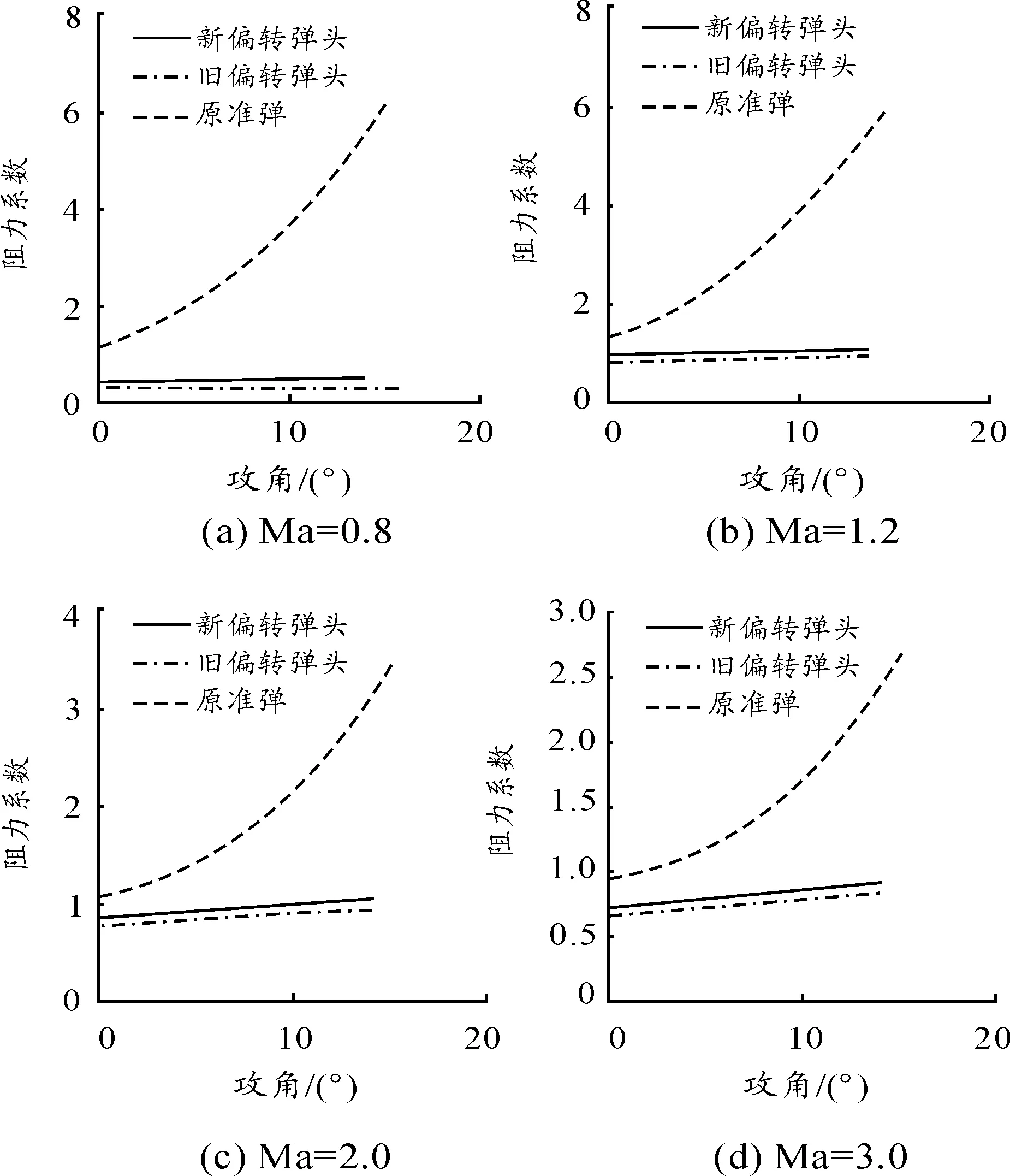

较低的阻力是偏转弹头导弹的优点之一,这是由于其偏转部件是一个旋成体,而旋成体的阻力较升力面而言更小。为了增加偏转弹头导弹低速段的可用过载,在偏转弹头的可偏转头部固定了4片小翼,这可能会为偏转弹头导弹带来额外的阻力。为了检验该设计是否会大幅度增加偏转弹头导弹的阻力系数,在此,比较了添加小翼后的偏转弹头导弹新设计方案、未添加小翼的偏转弹头导弹旧设计方案以及原准弹头部(舵面)偏转13°时在马赫数0.8、1.2、2、3下的阻力系数随攻角变化,比较结果如图4所示。

图4 偏转弹头旧气动方案、新气动方案以及原准弹阻力特性比较

对比图4中曲线可以发现,增加小翼对于偏转弹头的阻力增加并不大,而且偏转弹头导弹所增加的小翼面积相比原准弹的鸭式舵小了很多,因此阻力相比原准弹降低可观。

3.2可用过载分析

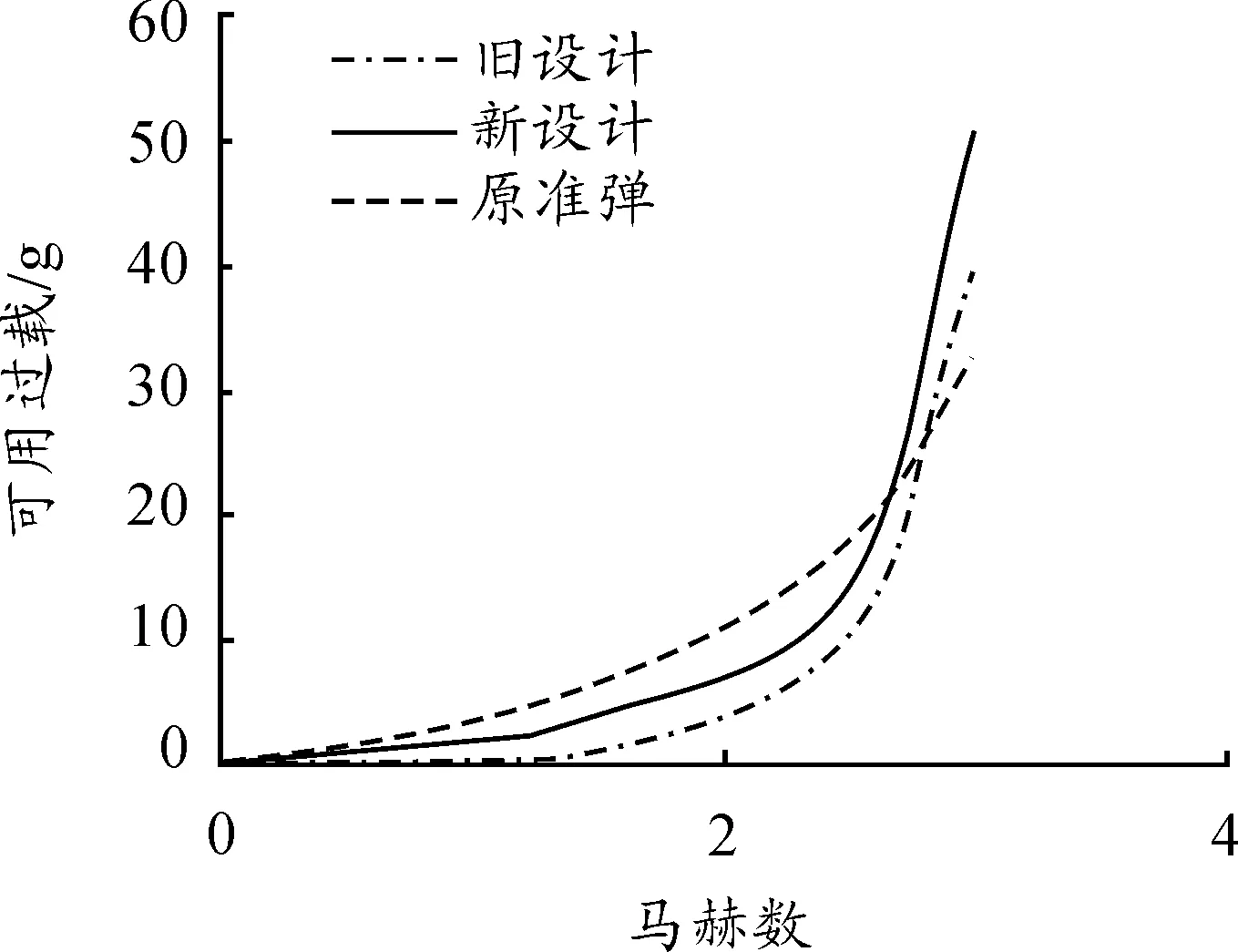

为了检验头部增加小翼之后对低速段可用过载的贡献,分别计算了偏转弹头导弹新的外形设计与旧的外形设计在不同马赫数下的可用过载(质量相同的情况下),并同原准弹进行了比较,比较结果如图5所示。

图5 添加小翼后的偏转弹头导弹可用过载

从图5中可以看出,经过改进外形设计,低速段的可用过载被可观地提高了,这使导弹在发射段的控制能力得到提高。由于采用钝头外形方便红外导引头的安装,与尖头偏转弹头导弹相比,新设计方案在高马赫数下的可用过载略低,但仍高于原准弹的过载特性。新设计方案一定程度上解决了偏转弹头导弹低速性能差的问题,但欲达到比原准弹更高的可用过载,一方面需要更高的速度,另一方面也可以将质心位置后移,以获得更大的平衡攻角。

4结论

在偏转弹头导弹的气动方案设计过程中,考虑了偏转弹头特有的气动以及动力学性质以及原准弹的任务特性以及设计约束计算。计算表明,偏转弹头导弹的阻力相比鸭式布局导弹有可观的下降,并且在高速下具有很高的可用过载。在弹头添加头部小翼的设计令偏转弹头导弹的低速气动性能有了显著提升,有效地改善了导弹在低速段控制性能。

参考文献:

[1]LANDERS M G,HALL L H.Deflectable Nose and Canard Controls for a Fin-Stabilized Projectile at Supersonic and Hypersonic Speeds[C].AIAA,2003-3805.

[2]THOMSON K D.The Use of a Deflectable Nose on a Missile as a Control Device[R].WSRL-0211-TR,Defense Research Centre Salisbury,South Australia,1981.

[3]BARRETTt R,STUTTS J.Modeling,Design and Testing of a Barrel-Launched Adaptive Munition[C].Proceedings of the 4th Annual Society of Photo-Optical Instrumentation Tenineers Symposium on Smart Structures and Materials,San Diego,CA,3-6 March.1997.

[4]STUTTS J C,BARRETT R M.Development and Experimental Validation of a Barrel-Launched Adaptive Munition[C].AIAA,1998-2037.

[5]BEN SSHOESMITH,TREVOR BIRCH.CFD Analysis of a Supersonic Projectile with Deflectable Nose Control[C].AIAA,2006-3200.

[6]MILTON E V.An Application of Vorticity Confinement to Missile Aerodynamic Design[C].AIAA,2006-3866.

[7]高原,谷良贤,龚春林,等.一种偏转弹头控制系统方案的特性研究[J].弹箭与制导学报,2006,26(1):890-892.

[8]王明,谷良贤,高原.斜盘式偏转机构方案仿真研究[J].计算机仿真,2008,25(10):23-26.

[9]杨博,周军,郭建国.偏转弹头导弹的动力学建模方法研究[J].航空学报,2008,29(4):909-913.

[10]孙晓峰,谷良贤.偏转弹头导弹动力学建模研究 [J].西北工业大学学报,2011,29(5):54-59.

(责任编辑周江川)

收稿日期:2016-02-11;修回日期:2016-03-01

作者简介:梁毅辰(1988—),男,助教,主要从事飞行器设计研究。

doi:10.11809/scbgxb2016.07.011

中图分类号:V421.1

文献标识码:A

文章编号:2096-2304(2016)07-0047-04

Aerodynamic Design of Deflectable Nose Missile

LIANG Yi-chen

(School of Aircraft, Xi’an Aeronautical University, Xi’an 710077, China)

Abstract:The aerodynamics and dynamics characteristics of the deflectable nose missile were analyzed and some constraint conditions were proposed, and according to the constraint conditions of it, a deflectable nose missile’s mission and aerodynamic configuration was designed based on a foreign short-range air-defense missile and the aerodynamic characteristics of the missile was analyzed. The result of the analysis shows that the low-available overload-problem in low velocity situation of the deflectable nose missile has been solved by the new design. And compared with the traditional missile, the deflectable nose missile has smaller envelop, lower drag and higher available overload in high speed.

Key words:aeronautical and astronautical science and technology; aircraft design; missile overall design; deflectable nose missile

【装备理论与装备技术】