议论文审题立意(三)

2016-08-08苏宁峰

苏宁峰

【文题1】

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

提到空谷,有人想到的是悬崖峭壁,有人想到的是栈道桥梁。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

【审题图式】

悬崖峭壁

人们 —— 空谷 栈道桥梁

……

【审题分析】

这是2014年福建省的高考作文题。从题面上看,此高考文题命题简洁,体现了福建省多年来的命题规范:不预设观点,用字简洁从而避免歧义,题旨开放度高。

题面上呈现出的一组最基本的矛盾关系是:客观与主观。也就是,人们面对同一个客观对象时,表现出不同的认识形态与行为判断。而这些认识的形成与行为的选择正是由不同的价值观、不同的思维形态以及不同的生命态度等造成的。借此,我们就可以找到路径分析这些认识与行为背后的价值观以及生命态度:或乐观,或悲观;或主动,或被动;或实用,或审美等等。这正是此文题题旨生成的主干道。

但主干道不是唯一的通道,灵动的思维还可以在文题的文字丛林里发现通往创造性思维的阳光大道。

比如,立足整体,你可以发现,人们面对同样的事物都有许多不同的想法,由此而深入思考,世界不正是因此而精彩多样的吗?面对如此众多的与己不同的观点与生命形态,那么,你又应该秉持什么态度呢?在众多的观点中,在人言言殊、众语喧哗的社会里,你自己应该如何驾驭呢?

再比如,如果你运用象征性思维,将材料中的“空谷”“悬崖峭壁”与“栈道桥梁”进行转换性解读,那么,只要你的象征理解是准确恰当的,你不就又获得了广阔的题旨阐释空间吗?

【具体角度与观点】

[角度一]整体把握

首先需要明确的是:针对“空谷”,除题面上出现的两种不同的观点外;事实上,还有许多其他不同的观点存在。

因此,我们顺着题面上的逻辑主线就可把握:不同的人面对同样的事物会有不同的认知与判断。这些不同的认知与判断形成的背后,是人们各自不同的经验世界、生命态度、思维方式等。世界因此而精彩,生命也因此而不同。

观点一:

参差多样乃是幸福的本源。侧重论述由一元化封闭的思维转向多元化开放的思维。

观点二:

培育理性与宽容精神。胡适之晚年尤着力于倡导“宽容比自由更重要”的精神即可作为有力的证明。

观点三:

多元思维与价值观固然是保持社会活力的重要基石,但是,缺少共同价值认同的社会也难免会陷入分裂的对立状态。试想,一个社会对于基本的是非善恶——比如,爱国、人性、道德等,都没有共同的价值认知,那么,这个社会还会有基本的良性秩序吗?因此,论述时侧重分析:如何在尊重多元选择的前提下,建立社会共同价值观的良性平台。

观点四:

社会越多元,越尊重个人判断与选择,那么,生活在其间的每一个人都越需要培育自己的思想,独立的思想意识是你生命存在的重要形式——只有这样,你才不会在众语喧哗的时代里迷失自己。所以,苏格拉底千年前的告诫在这个时代依然极其有力:认知你自己,坚守你自己。

[角度二]象征转换

在文题中,两个基本的对象可以通过象征进行含意转换、挖掘:“空谷”与“有的人的想法”。在含意转换与阐发的时候,这两者的具有连带关系。

在文题语境中,“空谷”容易被理解为“困境”“低谷”——人生的、社会的、历史的、文化的“困境”“低谷”。再具体分析文题中两种“有人想”——这两种想法其实代表着两种生命态度、历史态度与文化态度。“有人”想到悬崖峭壁,心态或许不那么积极,但是是一种忠实于现实主义生命、社会与历史视野的表现;“有人”想到栈道桥梁,态度是积极的,是一种务实的理性主义精神的体现,是实用主义者的生命、社会与历史态度。

当然,除了题面上的两种思维,你还可以合理地推想:或许还“有人”会停下脚步去欣赏那“空谷”的美景,或许还“有人”去研究那“空谷”的成因与历史,那么,这些行为体现的则是审美主义者或科学主义者的精神世界与生命态度等等。

观点一:

物理意义上相同的生命,因着不同的生命认识而有着不同的生命态度与生活方式。不必强求统一,每一种生命形态都有其美丽之处。

观点二:

生命中必有“空谷”——但如何面对,却是检验生命智慧、态度与质地的重要标准 。与其消极地面对空谷下的悬崖峭壁,一味地自怨自艾,不如积极务实地设想出路,让人生的天堑变成坦途,走出闭锁的天地,开辟生命的新篇章。

观点三:

正如生命中有“空谷”,社会发展中亦不时有低落的“空谷”。如何走出“空谷”,并非简单地架桥即可,应当集中社会建设者们共同的理性智慧:它需要求实的精神,来丈量悬崖峭壁的高度与斜度;它需要想象和创造力,规划科学的社会改造方案;它还需要一种超然的乐观精神与审美态度。

当然,这个观点的把握需要学生有较为丰富的社会历史以及文化方面的阅读积累。可以联想到汉朝王莽教条主义改革的失败,也可以联想到黄仁宇先生在《万历十五年》中谈到的“数目字管理”,还可以联想到美国建国者们的探索精神等等。

[角度三]追溯追问

这下面的分析或许是命题者未曾想到的。但却是十分有新意和趣味的理解与提炼。

如果你愿意,联想一下“空谷”构成的成语:空谷足音、空谷幽兰。

“空谷”含义并不空洞,而是有着丰厚的历史文化积淀。

“空谷足音”在寂静的山谷里听到脚步声,比喻极难得到音信、言论或来访。

“空谷幽兰”山谷中美丽的兰花,形容十分难得,常用来比喻人品高雅。

如果读过杜甫《佳人》的诗“绝代有佳人,幽居在空谷……”,那么你就会联想到,“空谷”中的“佳人”正是杜甫自己形象的写照——正值芳华,悄然隐居,远离尘嚣,抱幽处独,却品性高洁。“空谷”其实有如生命中的一种“虚声”的景象,就像宋代诗僧释可湘的《空谷》诗中说的:“者畔才呼那畔应,万千樵子逐虚声。探寻直是无踪迹,只见青山青又青。”——这种追逐生命中的“虚声”的现象很像我们生活中对于功名利禄的追逐。

“空谷”在大多数人的思维中都是“困境”“低谷”的象征。但为什么不能有新思维呢?“空谷”可以是人生命的一面镜子,在静寂中照见人的生命形态,让人思考生命的意义与价值。“空谷”为什么只能用来架桥通过急于逃离呢?苏格拉底说,未经省察的人生是不值得过的。也许,“空谷”正是人生可以徜徉流连之地,在那儿,我们可以真正反省生活,深刻体悟生命。还有,“空谷”中回声的虚妄无形正象征着社会生活中虚妄的功名利禄,那些热衷于架设桥梁栈道的实利主义者,他们的人生追求不也正像是“空谷”一样的虚妄不实么?

观点一:

“空谷”为什么只能用来哀叹、超越或逃离呢?“空谷”是一个有着诗意的境界的文化意象。面对这样的意象,毫无想象力的悲观的“悬崖峭壁”与充满着实用主义精神的用以逃离的“桥梁栈道”也许都不是通向生命坦途的通道。徜徉在生命的“空谷”之境,在独处的静寂原野中发现生命的诗境之美。

观点二:

面对“空谷”,人们想到悬崖峭壁,这是很自然的事。然而,只想到“架设桥梁栈道”,这未免太过于功利化与实用化。它所对应的是“解决问题”的思维方式。

“空谷”是一定要被架桥跨越的么?对于社会与人生,对于历史与文化来说,这样简单地对待“空谷”很可能是一种灾难。比如,在教育中,许多家长总是希望为孩子提供更加优越的生存环境,于是,他们就填平了许多本来就该让孩子自己去走、去经历的人生“空谷”,其实这不正是剥夺了他们成长的历练机会么?又比如,社会发展中,如果一味地倡导“跨越式”发展,那么,这种违反社会历史文化发展规律的思维不也酿成了许多悲剧么?前车之鉴,当引为后世之师。

观点三:

“空谷”不是只象征“困境”“低谷”。“空谷”也可以象征当下社会价值世界,人们热衷于追名逐利、急功近利,其心态急切,脚步喧腾,言语喧哗,这一切都仿如空谷之音,终是了无踪迹。而且,也正是因为对于功名利禄的热衷,人们对精神、灵魂、永恒才缺乏追求与创造之心,才造成当今社会“空谷”一般虚无的文化环境。因此,真正的桥梁栈道应该从人心深处搭建起来,我们社会、文化的发展才能真正的由天堑变通途。

【文题2】

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

“山羊过独木桥”是为民学校传统的团体比赛项目。规则是,双方队员两两对决,同时相向而行,走上仅容一人通行的低矮独木桥,能突破对方阻拦成功过桥者获胜,最后以全队通过人数多少决定胜负。因此习惯上,双方相遇时,会像山羊抵角一样,尽力使对方落下桥,自己通过。不过,今年预赛中出现了新情况:有一组比赛,双方选手相遇时,互相抱住,转身换位,全都顺利过了桥。这种做法当场就引发了观众、运动员和裁判员的激烈争论。

事后,相关的思考还在继续。

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

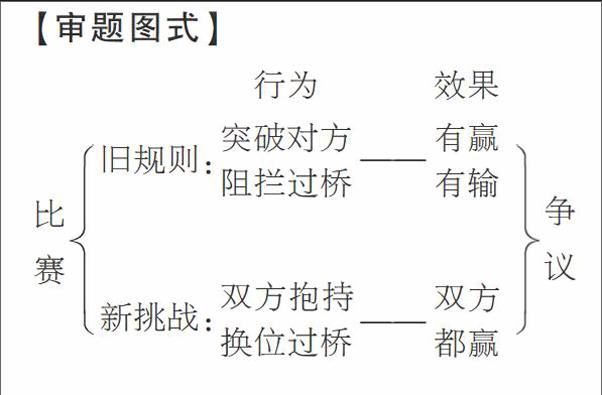

【审题图式】

【审题分析】

这道作文题来自于2014年新课标全国Ⅰ卷。

这则材料属于生活现象类的材料。命题者命拟题初衷在于聚焦核心词“规则”。

这是一道材料含意浅显、观点提炼容易、立意容易流于平淡浅易的文题。某种程度上说,文题越浅易则观点的趋同性、单调性也越强。“容易”背后潜藏着的困难是应该被充分预估到的。

可以预见,大部分考生的观点提炼立足于材料所呈现的显性的、静态的情节层面。如,比较“旧规则”与“新挑战”的“行为与效果”:遵守旧有规则,则必有一输一赢;适应新的挑战,则双赢。于是,观点以“规则”为中心,“花开两朵”:要么赞成遵守规则,要么赞成改变规则;赞成者必曰“规则的严肃性”,而反对者必称“突破习惯”“合作双赢”。

突破思维的困境在于发现与引进新的关系因素。我们应该注意到其情节发生的具体情境:比赛。“规则”是“比赛”的规则,“比赛”其实已为“规则”暗设了隐性前提与隐性目的。这是众人就“规则”进行“争议”的前提。而由此出发而展开的,必有新的思想涌现。

【具体角度与观点】

[角度一]显性情节层面的观点提炼

在材料所呈现的显性情节层面上,最明显的整体对比是“旧规则”与“新挑战”在“行为与效果”上的对比。对比的结果是只能围绕着“规则”来构思:赞成遵守规则,强调规则的严肃性与重要性;赞成变通规则,强调变通规则的益处等;在这二者之间寻找一个折衷的平衡点。尽管围绕“规则”的思考范围狭小,但若论述的理由侧重不同,其观点的思维表现亦将各具特色。

观点一:

规则的意义在于尊重与遵守。

在这场过独木桥的比赛中,规则本身就应该首先是座“独木桥”,参赛者除了敬畏、尊重和践行之外别无他法。因为比赛规则所保证的,不仅是程序,还有秩序、效率以及结果的公正性。更何况,过桥比赛已实践多年渐成习惯,这“习惯”的规则背后,自有其合理性、可行性与历史所形成的认同心理——这是比赛的挑战者们首先必须正视的事理与事实,规则外在的形式或许易于颠覆,可规则内在的法源与传统所形成的合理性却并不容易颠覆。在这场过独木桥的比赛中,并没有出现任何迥异于以往比赛情境而导致其比赛规则必须变易的因素,那么,其规则就必须得到尊重与遵守,以保持其传统的延续性与赛事的公正性、有效性。若由此次赛事之意外而改变规则,那么势必使得其赛事的历史纪录处于尴尬与无效的境地。

此观点侧重于强调“尊重与遵守规则”,支撑其观点的理由来自于规则自身以及历史的合理性与合法性。以此观点写作,行文中可结合当下社会中人们多自以为法,罔顾社会规则而造成的社会失序、道德失范等不良后果进行评议。

观点二:

在体育赛事中,规则是法,是守护神。尊重与遵守比赛规则本身即是体育精神的重要内涵之一。

学校的体育教育,不仅是为着强壮体魄、发展竞技,更重要的还在于为学生科学的生活方式、健康的社会生活方式、良好的体育意识与体育精神奠基。而培育学生的“规则意识”即是学校体育教育的重要精神内涵之一。

这种“规则意识”的教育包含着众多丰富的内容:引导学生理解、体认规则,理解规则在体育赛事中的重要性与积极性;引发学生对规则的敬畏、尊重的情感;引领学生认识修改规则必须经历必要的程序等等。这种“规则意识”的体育教育推而言之,也是学生“公民教育”的重要内容之一。

此观点仍是强调“尊重与遵守规则”,但其侧重于从“规则”的精神内涵来阐发。由“规则”联想到“规则意识”,由体育赛事中的“规则”联想到社会生活中的“规则意识”,由体育教育联想到公民教育。围绕“规则”,层层剥解,层层递进,最后落脚于社会的建设与国民素质的培养的论题上。

观点三:

尊重规则,但不拘泥于规则;尊重规则,理解并尊重其精神内涵远胜于拘限于其外在的形式。

结合材料具体分析可知:材料中,比赛的规则是走上独木桥的一人“能突破对方阻拦成功过桥者获胜”,这规则的表述是对比赛结果的表述,它并未具体规定获胜的方式——这正是问题的关键所在。以山羊抵角的方式挤落对手而获胜是合乎规则的方式之一,互相抱持转换身位过桥也是合乎规则的方式之一。在尊重规则的精神内涵这个意义上,传统的方式并不拥有比新创的方式更多更大的合理性。

此观点属于寻找“折衷的平衡点”的观点。深入理解领会规则的内涵,也正是尊重规则的表现。按照规则的精神内涵来解释与确定具体的比赛规则,这正是更高的智慧与原则——不仅体育比赛如此,我们的生活又何尝不是如此?生活复杂缠绕于千变万化的现象,若不能以把握精神实质的方式来灵活处理,只拘泥于其既有的条条框框,难免会陷入教条主义的泥淖之中,其势必难免于保守落后与固步自封。

观点四:

合理的规则本身包含着规则的合理改变。这是规则的题中应有之义。体育比赛的规则亦不例外。

材料中称,比赛的规则是走上独木桥的一人“能突破对方阻拦成功过桥者获胜”,则以山羊抵角的方式挤落对手而获胜是合乎规则的,而互相抱持转换身位过桥也是合乎规则的。它们的区别只在于习惯与创新。从这个意义上说,新创的方式是合乎规则的精神内涵的,是在规则合理改变的区间的。

更何况规则本身也应因应着时代、社会的具体情境而作出相应的适应性调整。比如国际乒联近年来针对中国、同时也是为了乒乓运动的普及化而数度修改规则即是一例明证。《吕氏春秋》中说:“世易时移,变法宜矣。”体育赛事中规则即比赛之“法”,与时俱进既是规则的本然,也是应然。任何僵化不变的规则能存活一时,却无法长久。体育规则如此,推而广之,社会规则等莫不如此。

此论属于强调“规则应求变求新”的观点。其支撑的理由主要有二:一是新创的方式合乎规则的精神内涵;二是规则变化本身也是规则合理的组成部分。在下面展开的论述中,写作者可以结合社会生活,或科学研究,或法治社会,或社会历史发展来申论规则应与时俱进的观点。

观点五:

美国著名的科学哲学史家N·R·汉森在他的《观察——观察渗透理论》是说:同样是“看”,但“看”世界的思维方式不同,则所见之情景也不同。比如,同样见到太阳在大地上升起,主张“日心说”的天文学家开普勒和主张“地心说”的天文学家第谷看到的却是不一样的景象:开普勒看到的是地球围绕着太阳转动;而第谷看到的却是太阳围绕地球转动。这理论也适用于这则材料。

以对“突破”的不同的理解为例。在材料中,人们习惯上以“挤落对手独自过桥”作为“突破”;而新创的方式以“互相抱持转身换位”作为“突破”——这种“突破”确实可以称得上是对于旧传统的一种突破。

还可以由此深思:习惯上“将对手挤落而获胜”倡导的是“竞争”,其结果是“独赢”;而新创的“互相抱持转身换位”则倡导的是“合作”,其结果是“双赢”。这种新创的方式正符合全球化时代的“合作”思潮。

此论属于强调“赞同改变规则”的观点。其侧重分析不同规则背后的思维方式以及这种思维方式的结果。由此而转入对于“合作创新”的论述,也不失为一个好的视角。

[角度二]隐性情节层面的观点提炼

作为分析的常识,我们应当知道,任何事情都自有其发生的具体情境与前提条件,这种情境与前提在材料中或隐或显,写作者分析时当根据前提与情境进行具体分析,否则不仅所论易陷于空泛,结论也易失准。

这则材料的故事情境是:学校举行体育比赛,项目是“传统的团体比赛项目”。比赛属于客观存在,但却构成了我们推论的重要背景与依据。

观点一:

有人称,材料中新创的“互相抱持转换身位”的方式代表着创新思维,其结果是符合时代的“双赢”精神的,这要好于原先“以山羊抵角的方式挤落对手而获胜”的“独赢”局面。

固然,“双赢”比“独赢”来得欢乐,因为乐者众,场面更为和谐。然而,这样的活动却更像是一场游戏或娱乐,而并非一场比赛了。

也就是说,这种所谓的创新方式彻底地改变了活动的性质:由比赛到娱乐的性质变化。

既然是比赛,则自然倡导竞争,倡导分出高下输赢。“以山羊抵角的方式挤落对手”正是鼓励竞赛团体在体力与智力上展开角逐。竞赛因为要分出高下输赢,参与者所享受着的也正是努力与团结的快乐。而“抱持换位”共同获胜,则实质上因为获胜之轻易而失去比赛之激情与智慧,其作为娱乐活动,也许可以延续一时,但一定无法持久。

我们在这样的所谓的“创新”中看到的是:未必所有的创新都意味着进步。也许要警惕有一种以积极面目出现实则起着“破坏”作用的“创新”。体育赛事如此,社会建设亦是如此。

此观点着重于强调“比赛”本身隐性的规约性质:“比赛”是竞争,“比赛”是要分出输赢的。取消竞争与输赢事实上意味着取消比赛,将活动的比赛性质变成了娱乐性质。在这则观点的分析过程中,我们看到了隐性因素对于观点提炼的重要作用。

观点二:

根据材料,比赛方式的更改是临时发生在赛场上的。

“比赛”“赛场”这些似乎不起眼的因素是值得深思的。因为,就在它们中间包含着我们推论的重要前提条件。

按照常识,任何一个比赛规则的更改都不可能是突然临时就决定的。它的更改必须经历必要的程序:争议、申述、研究、讨论,甚至听证,最后决策。这正是比赛规则的严肃性的表现。而以此常识来观察,在比赛现场发生的那场“激烈争论”就显得滑稽,因为这场争论本身就是“伪问题”,裁判员需要做的就是依照原有规则迅速作出裁定,何来之现场“激烈争论”?而后文之“事后,相关的思考还在继续”也因此显得多余、滑稽,因为,还要“思考”什么呢?有争议,有新情况,那么一切按照成熟的流程处理,保证程序正义就可以了。

我们在这样的分析里看到的是:由于常识的缺乏,我们常会陷入“伪问题”的困扰中。

此观点从“比赛”“赛场”这两个前提性的因素生发出新的思考。既是“比赛”“赛场”,那么,比赛中规则的更改就需要有严谨而成熟的论证流程而非在赛场中无序随意地争论,这种非常识性的因素正是我们议论的生发点。

[作者单位:福建省厦门一中]