象征内外

——中国古代建筑色彩设计思想探析

2016-08-06李路珂

李路珂

象征内外

——中国古代建筑色彩设计思想探析

李路珂

中国古代建筑具有悠久而独特的色彩设计传统,在这一传统中,以“五色”为核心的象征体系,将色彩设计变成礼制系统的组成部分,建筑色彩因此成为建筑等级和功能的表意符号。但象征的恰当性并不会必然地发展为视觉上的美感。“象征”与“美”,正是中国建筑色彩设计思想的两个主要方面,二者的协调和取舍,构成了中国建筑色彩设计思想的演进线索。

中国古代建筑,建筑色彩,五色,设计思想,象征性

国家自然科学基金青年基金(项目批准号:51208277)

清华大学自主科研计划(20151080466)

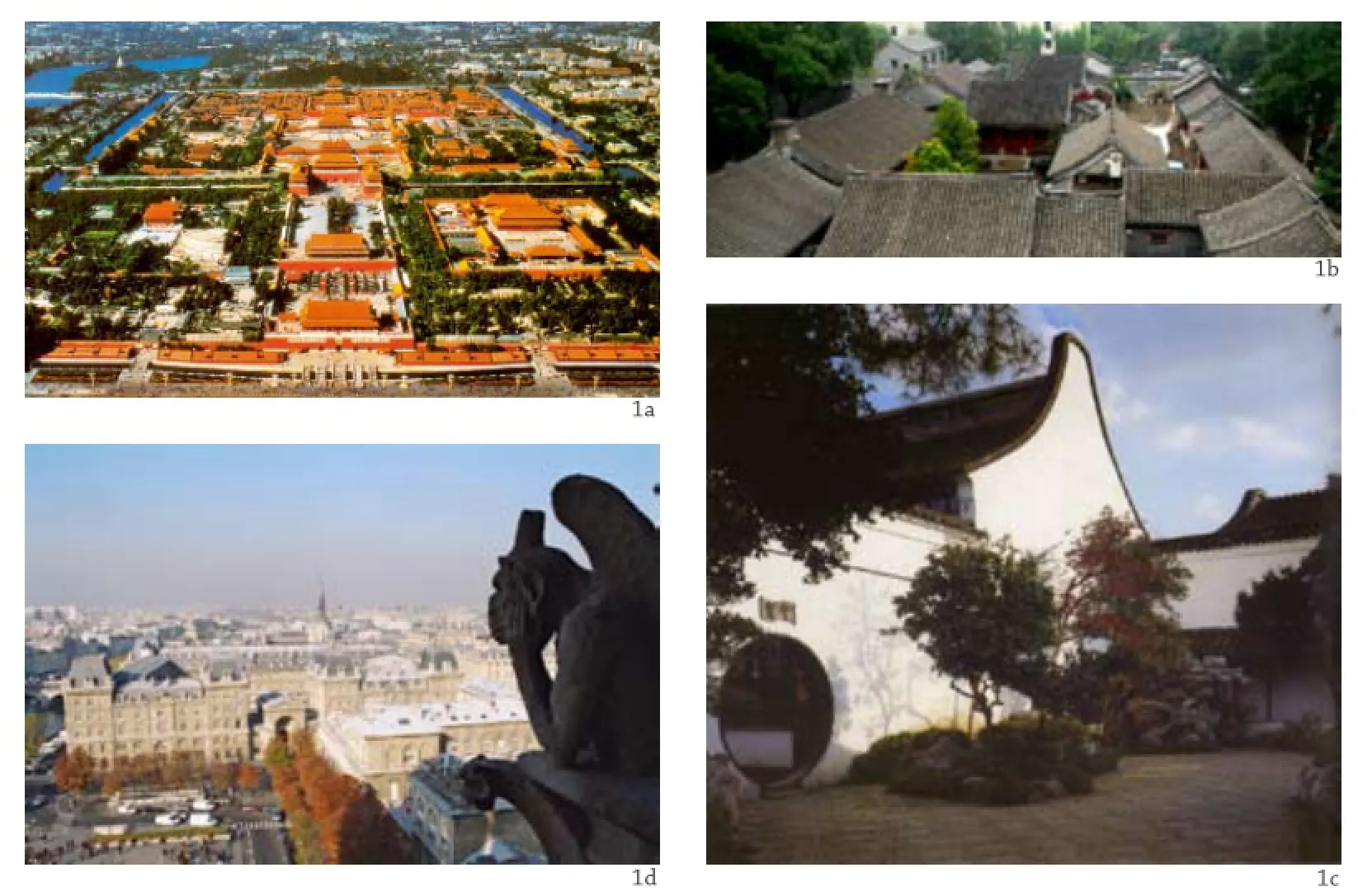

1 几种典型的色彩景观:a 北京紫禁城(图片来源:北京市规划委员会,北京城市规划学会主编.长安街过去·现在·未来[M].北京:机械工业出版社,2004)b 一座北京四合院(摄影:王南)c 江南私家园林(图片来源:程里尧 主编. 中国古建筑大系 4文人园林建筑[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2004.)d 巴黎古城建筑群(摄影:李路珂)

1 引言:关于中国建筑色彩特征的讨论

在现代主义运动极大地改变世界建筑的面貌之前,如果对中国和西方(主要指西欧和美国)的建筑及其他造型艺术进行比较,人们常常会注意到色彩使用上的巨大差异。在梁思成先生写于1944年前后1)的著名论述《中国建筑史· 绪论》中,就将“彩色之施用”列为中国建筑与其他建筑体系具有明显区别的7个外部特征之一2)[1]。

中国传统建筑的“彩色”,与其他建筑体系有何不同呢?英国艺术理论家欧文·琼斯(Owen Jones, 1809-1874)在19世纪中叶就曾对中国艺术品的色彩进行过研究,对中国人驾驭丰富色彩的卓越技巧给予了热情的赞誉,认为中国人“不仅能成功地运用全色调,而且能掌握最微妙的色彩渐变”(are able to balance with equal success both the fullest tones of colour and the most delicate shades.)[2],“在创造色彩美与色彩和谐方面,有着出众的才能”(are remarkable,…for the beauty and harmony of the colouring…)[3]。

1946年,美国建筑师亨利·K·墨菲(Henry Killam Murphy, 1877-1954)基于20余年在中国执业的经验,总结了中国建筑的4个特征,其中一条是“色彩的大量使用”(a lavish use of colour),“不仅用于瓦面,还用于彩绘的柱、梁、枋,以及由繁复的斗栱装饰的檐部,甚至绵延的经过涂饰的墙体”[4],这段话由于被李约瑟《中国科学技术史》所引用而流传甚广,或许能够代表20世纪前期欧美人对中国建筑色彩的看法,但其中的措辞,多少有些“滥用色彩”的指责,事实上,英文词“lavish”正有“滥用”“浪费”的含义。

林徽因发表于1932年的《论中国建筑之几个特征》[5],似乎是对上述观点的预批判,她同样站在了古典主义的立场上,反对在建筑中“滥用色彩”:

“设使滥用彩色于建筑全部,使上下耀目辉煌,必成野蛮现象,失掉所有庄严和调谐。别系建筑颇有犯此忌者”,但她又以“慎重”和“轻重得当”为中国建筑的色彩进行了有力的辩解:“彩绘的设施在中国建筑上,非常之慎重,部位多限于檐下结构部分,在阴影掩映之中。主要彩色亦为‘冷色’如青蓝碧绿,有时略加金点。其它檐以下的大部分颜色则纯为赤红,与檐下彩绘正成反照。中国人的操纵色彩可谓轻重得当”。

在10余年后撰写的《中国建筑史·绪论》(该篇署名梁思成,但注明了林徽因的贡献)[1]中,这一观点得到了发展,并与西方古典建筑进行了类比:“彩画装饰之处,均约束于檐影下之斗拱、横额及柱头部分,犹欧洲石造建筑之雕刻部分约束于墙额(Frieze) 及柱顶(Capital) ,而保留素面于其他主要墙壁及柱身上然。”紧接着,该文提出“盖木构之髹漆为实际必需,木材表面之纯丹纯黑犹石料之本色”,以“实际功能的需要”回应了当时西方建筑强调材料真实性的思潮。在段落的末尾,该文用“繁缛而有节制”“庄严而华贵”的评语,对中国建筑色彩的特征进行了总结:“故中国建筑物虽名为多色,其大体重在有节制之点缀,气象庄严,雍容华贵,故虽有较繁缛者,亦可免淆杂俚俗之弊焉。”林徽因和梁思成的论述,以古典主义的视角,对中国建筑的色彩设计成就进行了精要的概括,首次提出了中国建筑色彩的冷暖、位置和光线的恰当运用,以及“节制”的观点,已经初步揭示了中国建筑色彩和谐的原因。

2 “五色”及其象征系统

色彩文化学和色彩心理学的研究表明,在世界各地的人类文明中,色彩常会成为具有普遍意义的某种象征[10],这种象征性在中国,由于与礼制体系、五行思想密切联系的“五色体系”而显得尤为精密。色彩的象征体系在很大程度上影响了中国古代建筑的色彩特征,有的学者将其看作中国建筑采用多种颜色的主要因素[11][12],也有的学者在更广泛的意义上,将其看作中国颜色学产生的原因之一[13]。

在《尚书·虞书·益稷》中,记载了一段舜与禹的对话:“予(即虞舜)欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作会(绘)宗彝;藻、火、粉、米、黼、黻,絺、绣,以五采彰施,于五色作服,汝(即禹)明。”[14]这段话说明,舜帝通过观察自然界的种种现象,创作了礼器上的装饰纹样,并施以5种色彩,又将五色用于礼服。据此,“五色”和“五采”的使用,可以追溯到上古的虞舜时期。

从近年的考古发现成果中,我们可以看到远古人们由少至多地运用色彩的历程:

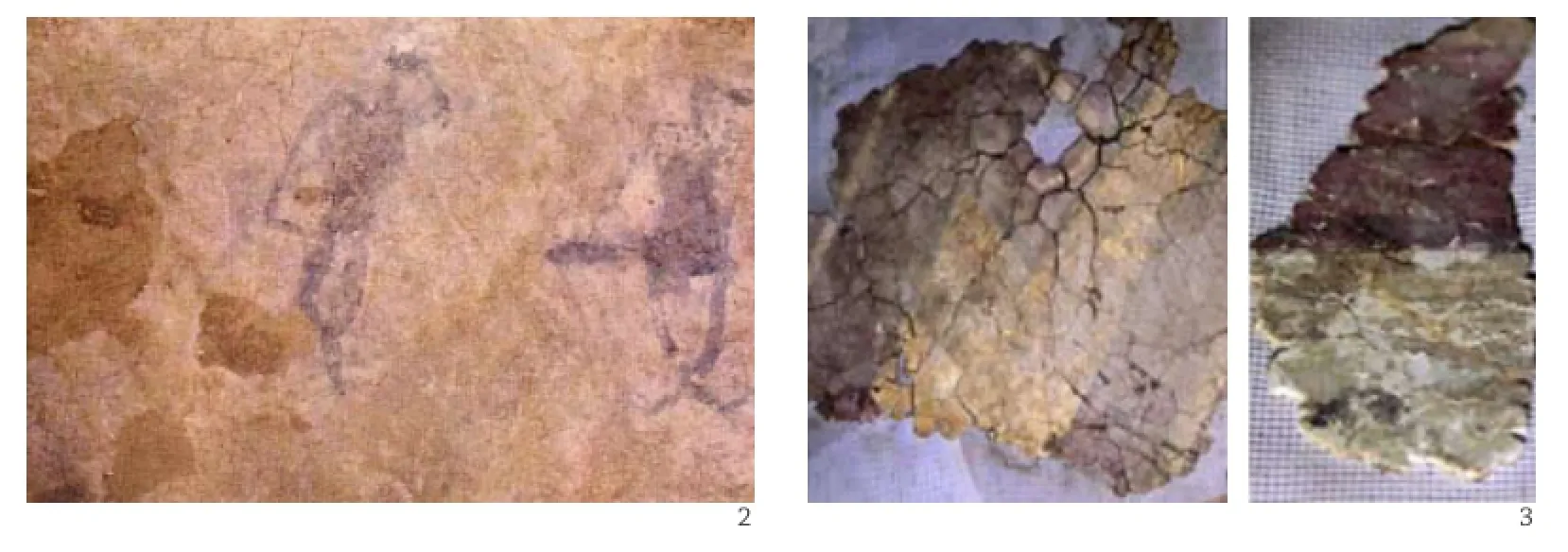

在距今约18,000年的北京周口店山顶洞人遗址,人们发现了一种颜料——红色赤铁矿粉,用来对石质或骨质装饰品进行染色[15]。在距今约6000年的浙江余姚河姆渡遗址第三文化层中,发现了使用朱砂漆涂饰的木碗[16],这是我国至今发现最早使用朱砂的例证。朱砂的运用,使人们得以创造更加鲜明的红色。在距今约5000年的甘肃秦安大地湾仰韶文化遗址中,出现了4种颜色的颜料:在该遗址出土的中国最早的彩绘陶器上发现了红、黑、白、黄4种颜色、8种不同矿物成分的颜料[17],在一处房址中还发现了中国建筑遗址中最早的绘画遗存,系用炭黑颜料绘制在白灰地面上的人物图像[18](图2)。在距今约4000年的陕西神木县石峁遗址,发现了5种颜色的颜料:该遗址外城东门遗址出土了中国规模最大的史前壁画,其中使用了红、黄、黑、绿4种颜色的颜料在白灰底层上绘制纹样,局部又用白色勾线,5种颜色构成有序的几何图案[19](图3)。石峁遗址中出现的5种色彩,其时代与《尚书·益稷》的记载相近,可以看作中国最早在建筑装饰中运用“五色”的遗存。

在虞舜至夏商之间的千余年,中国的礼制系统逐渐具备了雏形,至西周成王、周公时期,这一礼制系统正式确立以血缘与等级之间的同一秩序为核心,以宗法丧服制度为重要的行为准则[20],也大概在这一时期,人们还建立了一个天与地相对(阴阳)、四方拱卫中央(五行)的宇宙模型,并由“阴阳”和“五行”之间的象征和关联,对万物的秩序提出一套完整的解释。借助这一思想体系,人们把对于宇宙的认识与人类社会的秩序统一起来,为人类社会的“差序格局”赋予了天然的合理性,这构成了中国始自殷周、讫至晚清的社会思想基础,也极大地影响了中国的物质文明。而建筑、服装与礼器的色彩,便是这套礼制体系中的重要内容。《周易·系辞下》说:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”,就将“衣裳”的“正确性”或“有序性”与国家的秩序建立了直接的关联。

由于这一特殊的思想背景,中国人较早地发展了一个堪称完整的“原色模型”——“五色体系”。

2.1 正色、间色与五行——中国古代的“原色模型”

先秦时期关于“五色”的论述甚为丰富,例如在《周礼·冬官考工记》中,将“五色”与具体的颜色及方位对应起来:“画缋之事,杂五色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄”。更为明晰的论述是战国末期吕不韦编纂的《吕氏春秋》,该书集成了先秦阴阳、儒、墨等思想,列举了五行与色彩、方位、音律、月份,乃至星宿、气候等概念的对应关系,并据此规定天子的每月礼仪,从中也可以看出先秦时期对于色彩和空间关系的典型认识(表1)。

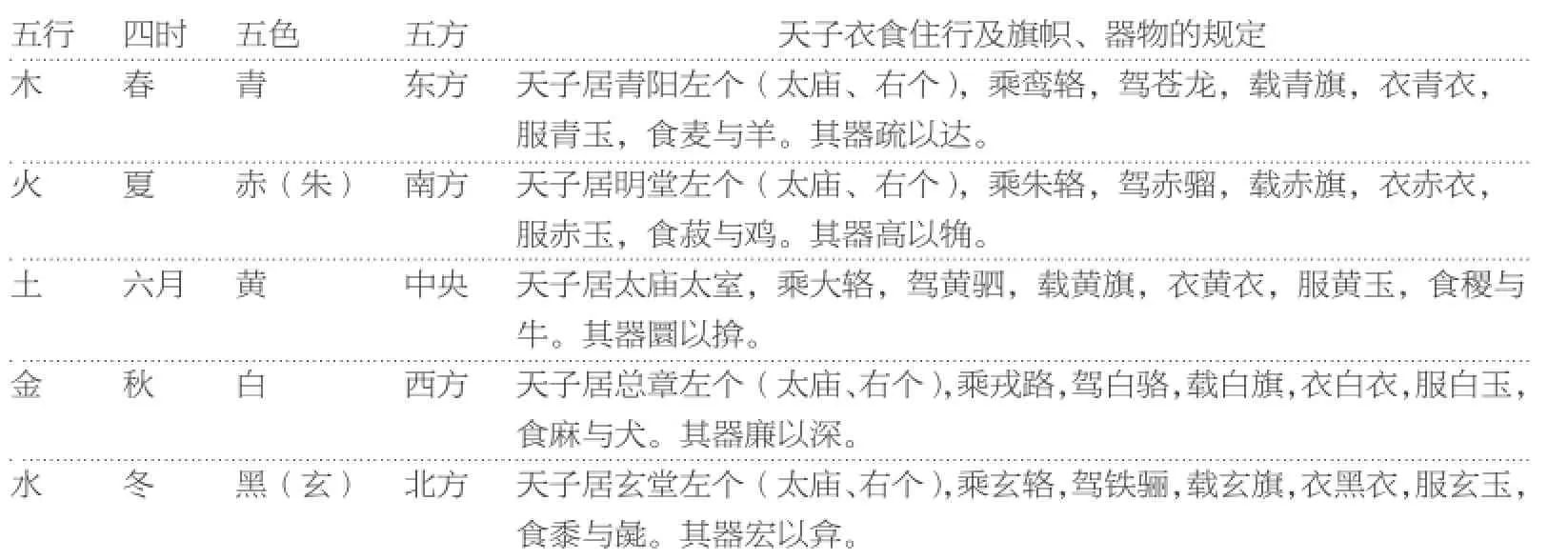

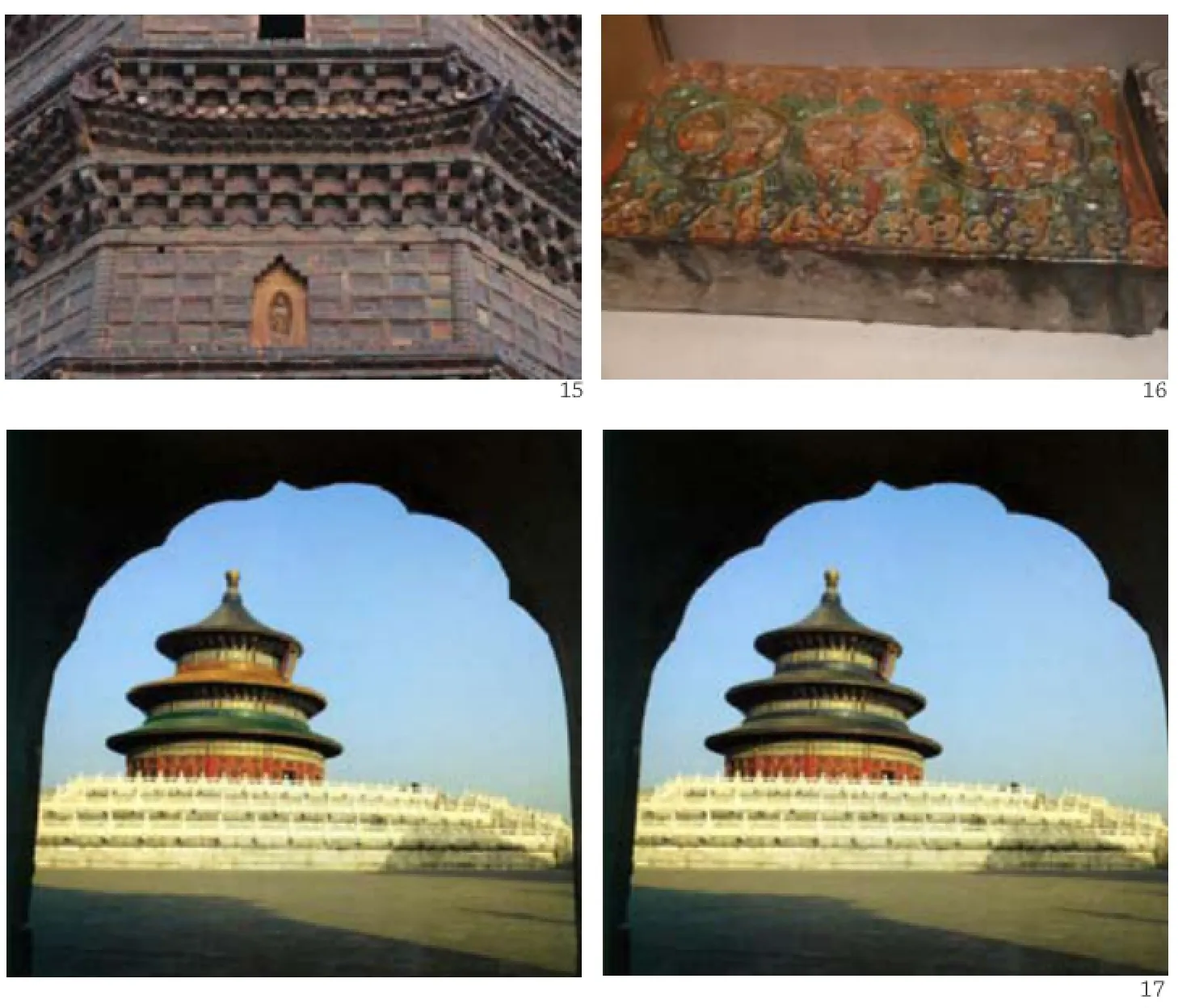

表1 《吕氏春秋》中的五行、五色及相关的礼仪规定[21]

4 按照《吕氏春秋》等文献作出的“五色配五方”示意图5 按照《周礼》《尔雅》等文献所作的“丹、涅复染”示意图6 按照皇侃《礼记义疏》所作的“皇氏正色、间色色环”示意图(4-6图片来源:李路珂)7(英)摩西·哈里斯1766年发表的红黄蓝色环(图片来源:Moses Harris . Natural System of Colours, 1776.)

可见,此时中国已有了色相和象征都非常明确的5种基本色彩——青、赤、黄、白、黑,按照这种五色和五方的搭配,我们可以得到先秦时期“五方正色”的图示(图4)。

从现代色彩学的观点看来,其中的青、赤、黄,接近于颜料三原色(蓝、红、黄),而白和黑则是无彩色,这5种色彩,除了黑色以外,其余4种都不能通过其他颜料的混合而得到,却可以通过彼此混合而得出几乎所有的色彩。

先秦时期的人们已经认识到了色彩混合和变化的性质,并区分了“正色”和“间色”。

《礼记·玉藻》说“衣正色,裳间色”,“衣”指上衣,“裳”指下装、裙装,上尊而下卑,这里用“正色”和“间色”区分了色彩的尊卑。《诗经·国风·邶风·绿衣》以“绿衣黄裳”譬喻尊卑不分,在《论语·阳货》中,孔子以“紫之夺朱”譬喻邪恶犯正,《论语·乡党》又以“君子不以绀緅饰”为礼服规制,绿、紫、绀、緅都非“正色”,故可知当时对“间色”的界定,也是有一定规约的。春秋时期成书的《孙子兵法·兵势》说“色不过五,五色之变,不可胜观也”,表明当时已经知道五色有很多变化的可能性。《周礼·考工记》和《尔雅·释器》等文献则记载了一些运用透明的原色进行复染和套染,以获得饱和度较高的色彩或各类间色的技术,例如用丹和黑汁(涅)经多次复染和套染,依次得到縓、赪、纁、绀、緅、玄、缁等色(图5),或用黄色荩草素与靛蓝套染绿色[22],证明当时的人们已经掌握了运用原色染料获得间色的技巧。这一技巧在后世得到延续和发展,明代杨慎所著的《丹铅余录》,叙述了间色再次混合得到复色的做法:“间色之中又有间色,若天缥、褪红、浅绛、女真黄、天水碧之类,不可殚述”[23]。民国初年《雪宦绣谱》所记的清末刺绣色彩,使用彩线以五正色(青、黄、赤、黑、白)和三间色(绿、赭、紫)套染得88色,再通过深浅浓淡的变化,最终可得到745色[24],“五色之变”至此臻于极致。

“间色”究竟有哪些,“间色”与“正色”、“间色”与“间色”之间有何联系,这在文献中有许多不同的解释,南朝学者皇侃的《礼记义疏》是其中较早也较为明晰的一篇。皇氏从五行相克的角度解释色彩关系:“青、赤、黄、白、黑,五方正色也。不正,谓五方间色,绿、红、碧、紫、骝黄色是也。青是东方正,绿是东方间。东为木,木色青。木尅土,土色黄,并以所尅为间,故绿色青黄也。朱是南方正,红是南方间。南为火,火色赤。火尅金,金色白,故红色赤白也。白是西方正,碧是西方间。西为金,金色白。金尅木,故碧色青白也。黑是北方正,紫是北方间。北方水,水色黑。水尅火,火色赤,故紫色赤黑也。黄是中央正,骝黄是中央间。中央土,土色黄。土尅水,水色黑,故骝黄色黄黑也。”4)由皇侃的论述,我们可以得到一个五正色与五间色组成的“皇氏色环”(图6),只不过在这个色环中,黄色不再具有统御四方的核心地位,而是变成五行循环中的一员,这个色环看上去更像是染料色彩混合的经验总结[25]。

西方世界的第一个红黄蓝原色模型,是在1666年英国物理学家牛顿完成了棱镜分光实验的数十年后,由法国画家、印刷家勒·布伦(Jacob Christoph Le Blon)在1725年左右提出的[26],英国博物学家摩西·哈里斯(Moses Harris)发展了这一思想,在1766年发表了一个带有色轮图示的视觉模型。哈里斯的原色模型,事实上也采用了5种原色(红、黄、蓝、白、黑),先由红、黄、蓝按照不同比例混合,得出色轮上的18种色调,再逐格加入黑色线条或透出白色底色,得出暗调色彩和亮调色彩[27](图7)。

如果将时隔2000年的两个原色系统进行一个比较,我们会发现,先秦时期的中国人已经较早地掌握了原色、色彩混合与渐变的部分原理,但是五行循环的思想也在一定程度上限制了人们对色彩对比与色彩和谐的认识,例如在皇氏色环中,位置较远的赤与青、黄与白、青与黑等,就无法互相混合,故而中国古人对“间色”的解释,长期处于众说纷纭的状态。

2.2 五色象征与礼制建筑的色彩

作为中国古代礼制体系的一个重要部分,礼制建筑中的“五色”运用,显得至关重要。

在春秋战国时期,“五色配五方”的象征图式已经体现在礼器的形态中。《仪礼·觐礼》记载了诸侯觐见天子时所用的主要礼器“方明”——一个正方体,按照方位规则,在六面施有不同的“正色”:

“方明者,木也,方四尺,设六色,东方青,南方赤,西方白,北方黑,上玄,下黄。”我们可以把“方明”称之为中国古代的“色立体”,只不过这个“色立体”并不是供艺术家搭配色彩的工具,而是国家统治者用来沟通天地万物的工具。

至迟在汉代,“五色配五方”的象征图式就已经体现在礼制建筑的空间中,东汉蔡邕《独断》载:“天子大社,以五色土为坛”[28],这种“五色土坛”的规制一直延续到明清时期,直至今天还可以从北京明清社稷坛祭祀五方社稷所用的祭坛中看到。北京社稷坛的五色土坛可能是现存最能反映五色象征的建筑空间遗存,它不仅在坛中央使用了五色土,而且在方坛四周的坛墙上,还按照“五色配五方”的规则,砌筑了不同色彩的琉璃砖:东为青、南为朱、西为白、北为黑。当然,能够用瑰丽纯正的琉璃砖来表达“五方正色”,并非先秦两汉之人可以做到的,而是得益于元明以后大发展的建筑琉璃技术(图8)。

8 北京社稷坛的“五色”:a“五色土坛”(摄影:王南)b 四方琉璃坛墙,东北角与西南角(摄影:包志禹 )9 宋代绘画服饰中的“正色”:a 宋太祖坐像 b 宋仁宗坐像 c 宋仁宗皇后坐像(图片来源:台北故宫博物院藏)10 宋代绘画服饰中的“间色”:宋 赵佶 摹张萱《捣练图》(局部)(图片来源:波士顿美术馆藏)

3 建筑中的“五色”与等级制度

作为礼制系统的一部分,“五色”除了作为“五行”的象征,还要作为划分等级的工具。先秦两汉时期,主要以正色、间色区分尊卑,而在魏晋以后的舆服制度中,服装的色彩成为区分官员品级的主要符号,但对于尊卑的划分并非“正色”高于“间色”那么简单,而是受到五行轮换和色尚的影响而多有变化。如两晋时期规定:皇太子的绶带为朱黄色,诸王绶带为纁朱色,贵人用紫绶、九嫔用青绶[29]。唐太宗时期则规定官员三品以上服紫、四品深绯、五品浅绯、六品深绿、七品浅绿、八品深青、九品浅青、庶人服黄[30]。五代、两宋经历了多次服饰色彩制度的调整,宋初的规定是,天子玄衣纁裳,品官依次为青罗衣绯罗裳、紫檀衣朱裳、青衣纁裳[31]。从宋代院体人物绘画中,我们可以看到丰富的服饰色彩,虽与舆服规定不尽相同,却可以十分明确地体现出“正色”与“间色”的区分。例如台北故宫博物院藏的宋皇帝后像,皇帝服白衣或红衣,皇后服青衣红裳,侍女服黑衣红裳,均为“五方正色”(图9);波士顿美术馆藏的宋徽宗摹张萱《捣练图》,表现城市贵族妇女形象,其服饰色彩则运用晕染方法体现丰富和谐的间色(图10)。

与服装相比,建筑物的体量较大,材料也须首先保证坚固耐用,因此可供选择的色彩并不像服装那么丰富。在人们能够大量烧制不同色彩的琉璃瓦之前,在建筑立面中占有将近一半面积的屋顶部分,大多只能以灰瓦或茅草的本色为主,而鲜明色彩的施用,主要集中在檐下与屋身的梁柱、斗栱、门窗等部分,其中以柱子色彩为最关键。唐宋之后,琉璃瓦的施用逐渐普及,琉璃瓦的色彩也由青绿为主变为五色兼具,于是屋面的色彩也成为标识等级的重要因素。位于建筑群最前端的大门,就如同礼服的冠冕,对等级标示亦有着特殊的重要性。

3.1 柱子色彩与等级制度

从文献显示的信息来看,柱子的色彩可能是建筑色彩中最早用于标示等级的因素。

据《春秋谷梁传》载,鲁庄公“丹桓宫楹。礼,天子丹、诸侯黝垩,大夫仓,士黈。丹楹,非礼也”5)。鲁庄公作为一个诸侯王,本应采用“黝垩”(黑白)作为柱子的色彩,却采用了“丹楹”(朱红色柱子),此事因逾越礼制而载入史书。由此可知,柱子(古称“楹”)的色彩在春秋时期已是区分等级的重要依据。

在后世的文献记载中,可以找到不少关于柱子色彩等级的记述,且均以朱红色柱子为最高等级,但中、下等的柱子色彩则有变化。例如一份南宋淳熙十五年(1188年)太后宫殿(临安慈福宫)的交割文件[32]显示,在整组太后宫殿中,只有门殿、正殿和内殿前廊使用了朱红柱子,其他建筑的柱子则采用“黑漆退光”“绿油”“红”“黑油”等做法。明清时期的制度[33-36]则规定,天子、亲王的门殿柱子可以用朱漆或红油(朱红油饰),公侯及品官的门柱用黝垩、其他建筑柱子用素油,庶民则用黑色。

11 宋画《金明池争标图》局部(图片来源:天津市博物馆藏)12 宋画《华灯侍宴图》局部(图片来源:台北故宫博物院藏)13 金代山西繁峙岩山寺南殿东壁壁画局部(摄影:贾玥)

14 唐宋元时期的琉璃瓦件:a.b 陕西黄堡窑遗址出土唐代琉璃瓦件(图片来源:唐代黄堡窑址)c 北京金世宗兴陵墓道出土的绿琉璃釉背兽(图片来源:北京市文物研究所 编. 北京金代皇陵. 北京:文物出版社,2006.)d.e 元大都遗址出土的黄绿琉璃釉瓦件(图片来源:首都博物馆编. 元大都. 北京燕山出版社,1989.)

明清以前的柱子色彩实例已不可寻,但在一些宋代院体绘画中,我们可以看到柱子色彩的有序施用,例如天津市博物馆藏宋画《金明池争标图》,表现北宋皇家园林金明池,其中的临水殿是皇帝驾幸观赏争标盛会之所[37],大门及殿身柱子均用红色。(图11)台北故宫博物院藏南宋马远所绘的《华灯侍宴图》,表现南宋临安宫殿的景象(图12)。南宋统治者为表明收复中原的决心,一直以杭州为行都,所建宫殿亦按行宫规制,等级自降一等,《华灯侍宴图》中表现的建筑色彩,其前廊柱子、门窗全用黑色,但是屋内柱子和陈设却透出红色,表现出含蓄、内敛的特征。在金代宫廷画师王逵绘制的山西繁峙岩山寺南殿壁画中,以大量建筑为背景绘制释迦牟尼佛传故事,由于释迦牟尼早年所在的国家为一个小封国,故其生活环境的表现可能参照金代的皇宫形式,降低一等[38]。在画中可以看到绿色柱子的大量使用 (图13)。

3.2 大门色彩与等级制度

关于大门色彩等级的最早记载可以追溯到汉代:据南朝《宋志》的考证,汉代旧制,天子大门涂朱红,三公(最高官员)大门涂黄,称“黄閤”6)。

明清时期规定帝王和亲王的大门用朱漆金钉,公侯用黑饰、公主及品官用绿油或黑油饰[33-36]。

3.3 屋面色彩与等级制度

屋面由于有防雨的要求,在材料选择上受到诸多的限制。在人们能够大量生产琉璃瓦之前,还没有一种理想的材料能够为屋顶赋予鲜明的色彩。据文献的记载,早期礼制建筑为了获得彩色的屋顶,“以木为瓦,以夹紵漆之”[39],用油漆的木板作为屋面,这显然不是一种耐久的方式,而是为了特殊仪式所作的权宜之计。因此,屋面的色彩设计,以及屋面色彩的等级划分,可能是在琉璃瓦技术成熟之后才真正得以实行。

早期文献中的“琉璃”往往泛指人工烧制的玻璃或釉质物,为罕见的宝物。西汉时期的一些奢华的建筑,把透明的琉璃用作窗户、屏风等部件,以获得良好的室内采光,如西汉长安赵飞燕女弟所居的昭阳殿,“窗扉多是绿琉璃,亦皆达照,毛发不得藏焉。”[40]汉武帝所造的神明殿“扇屏悉以白琉璃作之,光照洞彻”[41]。

琉璃屋瓦的使用,可能不会早于汉末三国时期。据宋人笔记载,三国时期曹操所筑的铜雀台,“其瓦初用铅丹杂胡桃油捣治,火之,取其不渗,雨过即干耳”[42],铜雀台所用的屋瓦是加入铅丹烧结的,类似于后来的琉璃瓦,以当时的技术水平,可能还没有获得纯正鲜艳的颜色,但人们已经发现这种材料可以“不渗,雨过即干”,具有良好的防水性能。

北魏时期,由于中亚地区技术的引进,中国的琉璃技术有了大的飞跃,使得琉璃由稀世珍宝变为可以大量生产的产品,见《魏书》的记载:“(北魏)世祖时(424-452年),其国(大月氏国)人商贩京师,自云能铸石为五色琉璃,于是采矿山中,于京师铸之。既成,光泽乃美于西方来者。乃诏为行殿,容百馀人,光色映彻,观者见之,莫不惊骇,以为神明所作。自此中国琉璃遂贱,人不复珍之。”[43]此后,北魏平城穆帝时期(452-465年)的宫殿“太极殿、琉璃台,瓦及鸱尾,悉以琉璃为之”[44],琉璃瓦件已经得到一定规模的使用。

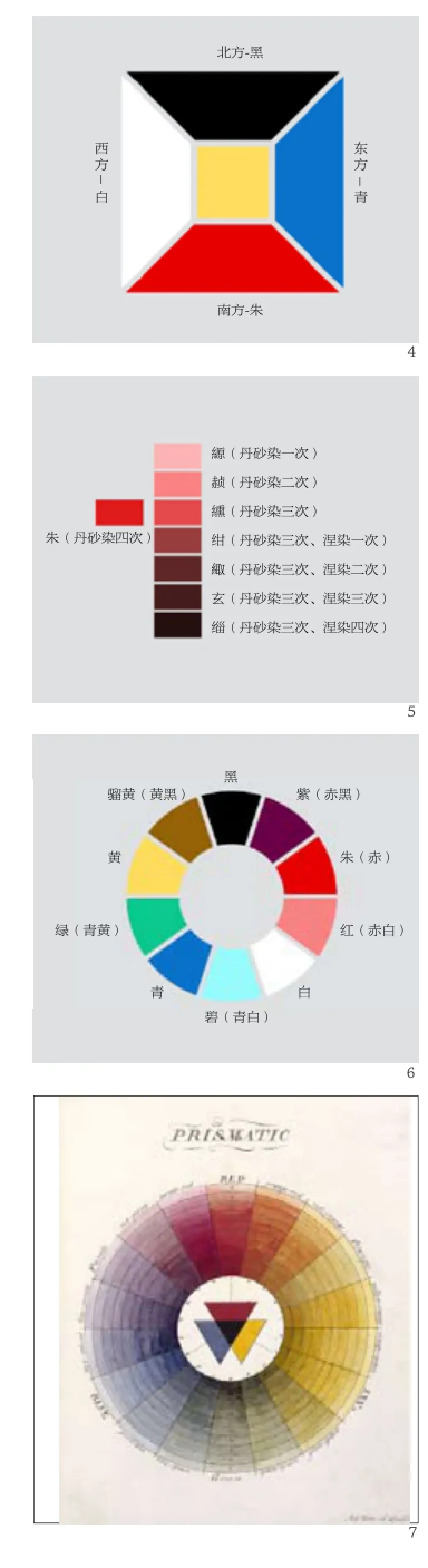

然而,关于琉璃屋面色彩的等级,直到宋朝都没有出现正式的规定。宋《营造法式》是目前所知最早记载琉璃瓦配方和制作工艺的文献,其中只有一种配方:“以黄丹、洛河石和铜末,用水调匀……”[45],根据与其他琉璃配方的比照可以知道,这种配方烧制出的琉璃应该以绿色为主[46],这也是唐宋时期的琉璃瓦件实物和图像中最为常见的色彩类型(图14)。现存唐宋时期规模最大的琉璃建筑实物为河南开封铁塔,虽经历代修复,但还保留了一部分宋代琉璃原物。整座塔的外露部分以80余种预制的琉璃砖砌筑而成,琉璃砖的色彩以褐色为主,间以黄、绿等色,纹样有飞天、降龙、麒麟、佛像、弟子、力士、宝相花等,其丰富程度远远高于《营造法式》记载的情况(图15、16)。

元明清时期,琉璃产业由于大型宫殿、王府的建造而得到极大的促进。元初为修建大都宫殿,在城南海王村修建琉璃窑(即今北京市和平门外琉璃厂),又从山西潞安调请琉璃名匠,指导琉璃窑厂的烧制技术。明清时期,琉璃官窑进一步扩大规模,琉璃厂也受工部的直接管辖。

明清时期的建筑制度对屋瓦的色彩进行了明确的规定:帝王宫殿用黄色琉璃瓦,亲王用青色或绿色琉璃瓦,各品官员不许用琉璃瓦,但可以用灰色筒瓦,庶民则只能用灰色板瓦(图1)。

15 河南开封铁塔琉璃砖砌仿木结构立面局部16 开封市博物馆藏开封铁塔北宋琉璃砖(15.16摄影:李路珂)17 北京天坛祈年殿的屋顶色彩,明代三色屋顶的想象图与清乾隆年间改造后效果的对比(图片来源:楼庆西摄,王南改绘)

4“滥用”与“节制”:中国建筑色彩设计中形式理性思想的发展

本文的开篇已经讨论了20世纪初期的学者对中国建筑色彩之“滥用”和“节制”的争论。事实上,在中国历史上,这一争论已经持续了数千年。

4.1 五色批判与素色之美

在先秦时期“五色体系”发展成熟的同时,就有不少人对“五色”进行了批判,其中最有力的批判来自道家。例如《庄子·外篇·天地》,将“五色乱目”作为“五害”之首:“夫失性有五:一曰五色乱目,使目不明;二曰五声乱耳……三曰五臭薰鼻……四曰五味浊口……五曰趣舍滑心……此五者,皆生之害也。”老子《道德经》也说“五色令人目盲”。这些观点反对过度使用色彩对比,也不提倡色彩的符号化与象征化,在哲学上是一种反理性和自然主义的态度,在色彩学上却可以理解为对色彩之情感效应的关注,以及对色彩简约、统一与和谐的倡导。

“五色批判”为色彩设计思想所带来的倾向,可以概括为两种:一是崇尚单色,二是崇尚材质的本色。

崇尚单色的思想可见于《文子·道原》:“无色而五色成焉……色者白立而五色成矣,道者一立而万物生矣。” 《文子》以白色为诸色之本,看上去像是牛顿分光理论的一种哲学表述。

崇尚材质本色的思想则见于《说苑·反质》引孔子言:“丹漆不文,白玉不雕,宝珠不饰,何也?质有馀者,不受饰也”,孔子虽是讲究礼教次序和色彩等级的儒者,却也将材质的本色作为色彩设计的最高境界。另外值得注意的是,在孔子的论述中,丹漆饰面而无纹样的“丹漆不文”也被看作一种本色,可见“单色”和“材质本色”在某些情况下是被视为等同的。

“五色批判”对于“五色体系”是一个重要的补充,二者之间相互辩证和制衡,便形成了用色的节制。

从北京明清礼制建筑的变迁,我们可以看到一个“五色”被“节制”的过程:

始建于明嘉靖年间的天坛圜丘坛,原铺青色琉璃砖;日坛坛台铺红色琉璃砖;地坛方泽坛台铺黄色琉璃砖;月坛坛台则铺白色琉璃砖[46],等等。不过这些铺地琉璃砖,在清代一律被改为灰色的青砖或青石,彩色装饰多被限制于坛台或台阶的侧面。这个修改当然首先是提高了地面防滑和耐磨的性能,有着实用功能上的好处;但在另一方面,也可以看出清代皇家建筑的设计者对于色彩的认识,并不拘泥于象征符号的“正确性”,而是更多地着眼于统一的视觉效果给予人的情绪感染。

天坛祈年殿的色彩更改,是上述思想的更为典型的例证。祈年殿的三重屋檐在明代初建时,上檐用青色琉璃瓦,中檐用黄色琉璃瓦,下檐用绿色琉璃瓦,以象征天、地、万物,清乾隆十六年(1751年)改为统一的青色琉璃瓦,即今天所见之形象——这一色彩效果无疑更加凝练、统一、庄严(图17)。

关于明代建筑与清代建筑在色彩设计上的区别,目前还缺乏系统的研究成果,但通过上述实例我们大致可以推测,梁思成、林徽因所称赞的,将色彩作为“有节制之点缀”,应该是在先秦已经具备了思想的基础,而在清代得到了重要的发展。

4.2 “乱目”与“分明”:形式理性思想的演进

当人们讨论建筑色彩是否被“滥用”时,除了色彩本身的和谐以外,还有一个重要的因素,就是色彩设计是否与建筑本体的形状及空间形成恰当的关系。尽管色彩对感觉的刺激要比形状的效果更加强烈,但视觉艺术中的理性思想认为形状的重要性高于色彩,色彩的设计应该对形状起到表达或修饰的作用,而不是相反。

例如康德在《判断力批判》 (1790年)中所说:“美术类的视觉艺术,最主要的一环就是图样的造型,因为造型能够给人带来愉快的形状去奠定趣味的基础(而不是通过感觉上令人愉快的色彩的表现)。那种能使得轮廓线放射出光彩的色彩……往往也是因为有了美丽的形状才变得华贵起来。”[48]《庄子》对“五色乱目”的批判也同样可以理解为:色彩的滥用扰乱了人们对形状和意图的理解。

中国传统礼制体系中的“五色配五方”的思想导向了一种色彩设计中的符号学倾向,即运用色彩对比来标示和区分不同的身份和等级。这对于符号意义的表达是十分有效的,但对于形状和空间的表达就未必总是那么恰当了。“五色体系”在中国历史上的礼服设计中被发挥到了极致。但是在建筑造型中,并非所有的部件都可以被赋予某个特定的等级或身份。在本文的第二节已经阐述了在一些尺度较大、位置较重要的部件中,例如柱子、门板和屋面,古人的确运用某种特定色彩的涂饰来表达等级和象征,但在一些更为复杂的部位,例如檐下斗栱、椽飞等部位,则很难运用某种单一的色彩而达到满意的效果。

从中国早期建筑色彩的实例中,我们可以发现,常见的做法是运用不同色彩的对比来区分不同的建筑构件,或同一构件的不同表面。例如1984年焦作市马作村出土的东汉彩绘陶仓楼,运用了红、绿、紫、白4色区分斗栱的各层部件,又用白、赭红、深赭等色区分门窗和栏杆的纹饰。在运用这些色彩的时候,东汉时期的人们似乎非常小心地将结构轮廓线鲜明地描绘出来,但并没有考虑色彩的冷暖、明度等特性,这也导致建筑中某些本来凹入的部分,由于使用了明度和彩度较高的色彩,看起来像是在往外跳跃(图18a)。又如敦煌莫高窟172窟壁画中盛唐时期的建筑,使用了淡黄色和橙黄色来区分远近的不同建筑,然后又在刻画檐下斗栱及椽飞等复杂木结构时,使用黄、绿、青、赭等色区分不同的构件,以及同一构件的不同侧面(图18b)。这样的色彩搭配,由于是出现在壁画中,因此很难确定是画家为了表现三维空间所作的色彩处理,还是如实地表达了当时建筑色彩设计的特点,但我们可以从一座五代时期木结构建筑的色彩中看到这一设计方法的成功运用,平遥镇国寺大殿的内檐木结构,主要构件通刷红褐色,栱枋底面作浅绿色,红绿两种互补色相的对比,以及深赭与浅绿之间的明度对比,成功地强调了结构构件本身的空间美感(图18c)。这座建筑梁架上的题记显示其经过从金代到清代的多次修缮,构件表面的色彩很可能也是清代重修之物,但由于这座建筑的木结构比例与一般清式建筑有很大的差异,导致人们在维修时,并没有像对待寺院中其他建筑那样,画上当时流行的彩画纹样,而是保持了数百年前的色彩设计风格[49]。北宋《营造法式》彩画作制度则显示出在构件的不同表面对不同色相的自觉运用(图18d)。在“解绿装”和“丹粉刷饰”的斗栱色彩规定中,在斗栱的底面使用了比侧面明度和彩度都更高的色彩,这一设计无疑有利于强调构件的形体特征。

在色彩和纹样语汇极大丰富的宋代,的确也存在色彩装饰扰乱形状表达的情况,尤其是在民间建筑之中。例如河南禹县白沙宋墓M1前室彩画,大量运用各类植物纹样与几何纹样,并在纹样单元的周围运用色彩渐变(叠晕)的方法来强调纹样的轮廓(图19)。这样做的结果是,斗拱结构的轮廓被装饰纹样的轮廓所切分和扰乱,不同构件在空间上的远近关系也被许多光晕的错觉所“拉平”,导致人们很难清晰地辨认出建筑的结构形式。

如果比较一下《营造法式》记载的北宋官式和清工部《工程做法》及现存实物中的清官式高等级建筑彩画(图20),我们会发现,历经元、明、清三朝的发展,虽然色彩的象征意义大致相同,但色彩在建筑上的配置已经有了不小的变化。例如檐下斗栱、栱眼壁等部分的彩画,北宋官式最高等级的“五彩遍装”(图20a),通常有意识地采用红色与青、绿相间,形成强烈的冷暖对比,而清式的檐下通常以青绿二色为主,使檐部色彩退入挑檐的阴影之中(图20b)。柱子的彩画也有较大的变化:虽然高等级建筑的柱子都是以红色为主,但清代通常采用纯色油饰,显得庄严稳定,而北宋官式却在柱上采用带叠晕的团科纹样与卷草纹样相间,形成华丽、跃动、极富表现性的效果。从冷暖色调的理性运用看来,清官式建筑已经基本上解决了色彩和形体之间矛盾,可以说在形式理性方面有了很大的发展,而这一发展付出的代价,就是官式建筑的色彩的定型化,以及个体差异的消减。

中国建筑的色彩,在一定程度上被作为建筑等级和功能的表意符号,但象征的恰当性并不会必然地发展为视觉上的美感。“象征”与“美”,正是中国建筑色彩设计思想的两个主要方面,二者的协调和取舍,构成了中国建筑色彩设计思想的演进线索。并非每一种古代形式都能达到成熟和经久不衰的水平。通过建筑色彩史的研究,我们可以深切地体会到古人在形式与象征之间取得均衡的探索过程。

注释/Notes:

1)在1985年出版的《梁思成文集》第3卷收入《中国建筑史》,为该书的首次正式出版,书末注有“梁思成,1944年于四川李庄 陈明达校注”

2)这7个外部特征分别是:(1)翼展之屋顶部分;(2)崇厚阶级之衬托;(3)前面玲珑木质之屋身;(4)院落之组织;(5)彩色之施用;(6)绝对均称与绝对自由之两种平面布局;(7)用石方法之失败。见参考文献[1]。

3)该6处分别是:北京古城、西藏后藏建筑(拉萨、日喀则)、广西侗族民居、中原皖南民居、海南黎族船型屋、新疆维族建筑。

4)皇氏《礼记义疏》已佚,该段文字辑录于唐人《礼记注疏》卷29。

5)《春秋谷梁传》鲁庄公二十三年(公元前671年)。

6)据(唐)杜佑《通典》引南朝《宋志》考证:三公黄閤,前史无其义。……夫朱门洞启,当阳之正色也。三公之与天子礼秩相亚,故黄其閤以示谦,不敢斥天子,宜是汉旧制也。

/References:

[1] 梁思成. 中国建筑史·绪论·中国建筑之特征//梁思成全集 第4卷. 杨鸿勋 校注. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 8-14.

[2] Owen Jones. The Grammar of Ornament, 1856. London: Bernard Quaritoh, 1910:86.

18 利用色彩对比来区分不同建筑构件,或同一构件的不同表面的例子a 东汉 彩绘陶仓楼局部(1984年焦作市马作村出土,河南博物院藏,摄影:李路珂)b 盛唐 敦煌莫高窟172窟南壁壁画局部(图片来源:孙儒僴,孙毅华 主编. 敦煌石窟全集 21 建筑画卷. 北京:商务印书馆,2001.)c 五代 山西平遥镇国寺内檐色彩(摄影:李路珂)d 北宋《营造法式》彩画作中“解绿装”和“丹粉刷饰”的斗栱色彩(图片来源:李路珂. 《营造法式》彩画研究. 南京:东南大学出版社,2011.)

[3] Owen Jones. Examples of Chinese Ornament -Selected From Objects in the South Kensington Museum and Other Collections. London: S. & T. Gilbert, 4 Copthall Buildings, E.C.. 1867. PREFACE.

[4] MURPHY, H. K.. [Chinese] Architecture. In China,ed. H. F. McNair. Univ. Calif. Press, Berkeley & Los Angeles, 1946. Ch. 23: 363. 转引自Joseph Needham,F.R.S.. Science and Civilisation in China. Vol. 4 Part III: Civil Engineering and Nautics. Cambridge: At the University Press, 1971: 65.

[5] 林徽音. 论中国建筑之几个特征[J]. 中国营造学社汇刊. 3卷1期. 1932.

[6] 杨春风. 中国传统建筑装饰、环境、色彩研究[J].建筑学报,1994, 07: 48-51.

[7] 杨春风. 北京古城建筑色彩的研究[J]. 建筑学报,1991, 10: 52-55.

[8] 楼庆西. 中国传统建筑装饰[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1999.

[9] 宋建明. 中国古代建筑色彩探微——在绚丽与质朴营造中的传统建筑色彩[J]. 新美术, 2013, 04: 41-54.

[10] 藤沢英昭等. 色彩心理学[M]. 成同社 译. 北京:科学技术文献出版社,1989: 43.

[11] 伊东忠太. 中国古建筑装饰[M]. 上册 第10章 色彩(1941年). 刘云俊 张晔 译. 北京:中国建筑工业出版社,2006: 156.

[12] 高履泰. 中国传统建筑缘何色彩斑斓[J]. 古建园林技术,2002, 02: 35-36.

[13] 洪震寰. 第3第4节 视觉、颜色和色散//戴念祖主编. 中国科学技术史 物理学卷[M]. 北京:科学出版社,2001: 244-246.

[14]《尚书》四部丛刊本,卷3: 2.

[15] 贾兰坡. 山顶洞人[M]. 上海:龙门联合书局. 1951: 72-75.

[16] 浙江省文管会, 浙江省博物馆. 河姆渡遗址第一期发掘报告[J]. 考古学报,1978, 01:39-94, 140-155. [17] 马清林, 胡之德, 李最雄. 甘肃秦安大地湾遗址出土彩陶( 彩绘陶)颜料以及块状颜料分析研究[J].文物, 2001: 08.

[18] 李仰松. 秦安大地湾遗址仰韶晚期地画研究[J].考古,1986, 11: 1000-1004.

[19] 邵安定,付倩丽,孙周勇,邵晶. 陕西神木县石峁遗址出土壁画制作材料及工艺研究[J]. 考古, 2015, 06: 109-120+0.

[20] 王国维. 殷周制度论//王国维全集 第8卷 观堂集林 卷10[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2010:302-320, 另参见葛兆光. 中国思想史 第1卷[M]. 上海: 复旦大学出版社,2001: 35.

[21] 《吕氏春秋》四部丛刊本,卷1、4、6、7、10.

[22] 赵匡华. 先秦染色的技术成就//中国科学技术史化学卷[M]. 北京: 科学出版社,1998: 627-633. 另参见吴淑生,田自秉. 中国染织史[M]. 上海人民出版社,1986: 64.

[23] (明)杨慎. 丹铅余录·续录·卷六·间色名. 文渊阁四库全书本.

[24] (民国)沈寿 述, 张謇 著. 雪宦绣谱. 喜咏轩丛书本: 13-20.

[25] 洪震寰. 视觉、颜色和色散//戴念祖 主编. 中国科学技术史 物理学卷[M]. 北京:科学出版社. 2001: 244-246.

[26] J. C. Le Blon. Colouritto, or the harmony of colouring in painting: reduced to mechanical practice (with parallel French text), London. ca.1725.

[27] Moses Harris. Te Natural System of Colours. c.1766.

[28](汉)蔡邕. 独断(卷下)// 蔡中郎集. 外集卷四. 文渊阁四库全书本.

[29] 晋书. 舆服志.

[30] 旧唐书. 卷3.

[31] 宋史 卷152~153· 舆服志: 3~4.

[32] (宋)周必大.《思陵录》卷下. 清 欧阳启重刊本. 丛书集成三编. 第19册. 台湾新文丰出版公司影印本: 399-400.

[33] 明史. 卷68 舆服四·宫室制度·臣庶室屋制度. 中华书局标点本6: 1670.

[34] 大明会典. 卷62 房屋器用等第. 文渊阁四库全书本.

[35] 钦定大清会典则例 卷127 工部. 文渊阁四库全书本.

[36] 钦定大清会典 卷72工部. 文渊阁四库全书本.

[37] 东京梦华录 卷7. 驾幸临水殿观争标赐宴.

[38] 傅熹年. 山西省繁峙县岩山寺南殿金代壁画中所绘建筑的初步分析//建筑历史研究. 第1辑. 北京:中国建筑工业出版社,1982.

[39] 宋史 志第54 礼4:蔡攸言:明堂五门,诸廊结瓦,古无制度,汉、唐或盖以茅,或盖以瓦,或以木为瓦,以夹紵漆之。

[40] (汉)刘歆 撰,(晋)葛洪 录. 西京杂记 1. 四部丛刊初编本.

[41] (汉)班固. 汉武故事. 古今逸史本.

[42](宋)何薳. 春渚纪闻 卷9 记砚. 文渊阁四库全书本.

[43] (北齐)魏收. 魏书. 列传第90·西域. 武英殿二十四史本.

[44] 太平御览. 居处部21 城下.

[45] (宋)李诫. 营造法式. 卷15 琉璃瓦等. 梁思成注释本.

[46] 李全庆, 刘建业. 中国古建筑琉璃技术[M]. 北京 :中国建筑工业出版社,1987.

[47] 大明会典 卷181. 营造一.

[48] 康德. 康德著作全集 第5卷 实践理性批判 判断力批判[M]. 李秋零 译. 北京:中国人民大学出版社, 2013.

[49] 刘畅. 山西平遥镇国寺万佛殿与天王殿精细测绘报告. 北京 : 清华大学出版社,2013.

Symbol or Not: Research on the Colour Design Ideology of Ancient Chinese Architecture

LI Luke

Colour design in Chinese architecture has a long and unique tradition. In this tradition, with a symbol system mainly composed by "five colours", colour design became part of the Chinese Ritual System. Colour thus become ideographic symbols of hierarchy or character in architecture. But "appropriateness" in symbol does not inevitably produce "beauty" in appearance. "Symbol" and "beauty", actually,are two of the most important aspects of colour design in Chinese architecture. It was the trade-ofs between the above two aspects which lead to the transition of colour design theory of ancient Chinese architecture.

ancient Chinese architecture, architectural colour, "Five Colours", design ideology, symbolism

19 北宋 河南禹县白沙宋墓M1前室彩画(图片来源:宿白. 白沙宋墓. 北京:文物出版社, 1957.)20 北宋官式与清官式皇家建筑立面色彩的比较:a 北宋 一座北宋末期城门楼的色彩设计(图片来源:李路珂、何珅、邓阳雪绘制)b 清 北京故宫皇极殿金龙和玺彩画(图片来源:孙大章 编著.中国古代建筑彩画. 北京:中国建筑工业出版社,2006.)

清华大学建筑学院

2016-06-25

林徽因、梁思成和墨菲在20世纪前期对中国建筑色彩的观察,主要来自以北京紫禁城为代表的明清宫殿建筑,而对中国不同地域、不同类型、不同等级的建筑色彩研究,是从20世纪末期开始的。

1991-1993年,建筑师杨春风的研究课题《中国传统建筑装饰、环境、色彩研究》[6],对北京古城的建筑色彩进行了量化研究,发现紫禁城的建筑色彩,除了色相的对比之外,还存在自上而下“明度渐变”“互补强度渐次降低”的特征[7],又对中国6个不同地域和民族的建筑色彩特征3)进行了调查,阐述了不同地域建筑主色调与用色方式的差异,从深度和广度方面拓展了中国古代建筑色彩的研究视野。楼庆西1999年出版的《中国传统建筑装饰》[8],则基于更广泛的实例调查,从宫殿、江南园林、地方建筑和乡土建筑4个方面探讨了中国建筑色彩的类型特性,并将中国古代建筑色彩的特性概括为两个主要方面:北方宫殿色彩的强烈鲜明和江南园林色彩的宁静淡雅。2013年,宋建明基于色彩地理学的理论,将中国古代建筑按照绚丽或质朴的色彩性质,分为浓艳彩绘的“彩色建筑”(官式建筑和宗教建筑),和含蓄本色的“素色建筑”(士夫文人宅院和民居)两大类型[9]。可见,中国建筑色彩因等级和地域而产生艺术风格上的巨大差异,也已成为学者的共识(图1)。

基于上述的研究,我们大致可以总结中国古代建筑色彩的几个特征:

第一,在建筑中运用丰富多样的色彩;

2 秦安大地湾“地画”与彩绘陶(图片来源:中国美术全集绘画编 1. 北京:人民美术出版社, 1986.)

3 石峁遗址壁画遗存(摄影:李路珂,感谢陕西省考古研究院张建林研究员提供石峁遗址壁画的参观机会)

第二,善于运用色彩间的对比与和谐;

第三,色彩使用受等级、象征与地域的影响。