卫生人力资源失当配置的福利危机及其法制因应

2016-08-06董文勇

董文勇

(中国社会科学院法学研究所,北京,100720)

卫生人力资源失当配置的福利危机及其法制因应

董文勇

(中国社会科学院法学研究所,北京,100720)

我国的卫生人力资源存在区域间、机构间、技术类型等方面的结构性配置失当,因而造成卫生福利危机。卫生人力资源的失当配置与市场机制的局限性相关,各国的共同经验是在坚持市场配置机制的同时进行必要的国家干预。在市场经济和法治条件下,我国应建立健全体现经济、社会和卫生科学规律的卫生人力资源法律制度,通过形成利益满足和利益引导机制来解决空间分布矛盾,通过形成国家服务和国家创造需求的机制来解决技术结构矛盾。

卫生人力资源;失当配置;市场配置机制

随着经济和社会的发展,我国医疗卫生事业取得了较快的进步,卫生人力资源水平的提高是其中比较突出的方面。各类卫生人才培养人数和从业人数持续增长,卫生人才类型齐备,人才结构完整,这对保障居民的健康需求发挥了重要作用。但是,我国卫生人力资源的配置也存在配置不均、结构失衡等问题,这种状况影响了医疗卫生服务的可获得性、可担负性,在一定程度上造成了“看病难”“看病贵”的问题。因此,合理调控卫生人力资源的配置对于保障公民的健康权利具有重要意义。

本文所指卫生人力资源包括卫生技术人员、其他技术人员和管理人员。卫生人力资源的配置是指各类型卫生人员在培养和就业方面的结构性配比和空间分布。鉴于卫生人力资源配置存在种种问题,我国有必要建立和完善体现国家适度干预的卫生人力资源宏观调控法律制度,以此促进卫生人力资源配置的合理化,为医疗卫生服务提供充分有效的人力资源保障。

一、我国卫生人力资源配置状况透析

世界卫生组织指出,卫生人力资源的数量、质量和分布情况构成考察卫生人力状况的系统框架。[1]按照该种角度,我国卫生人力资源配置的概貌主要通过卫生人力资源的数量规模及数量结构、技术结构、质量结构及其分布以及卫生人力资源的区域和机构分布等四个关键指标体现出来。

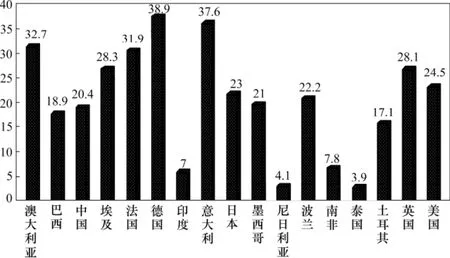

(一) 卫生人力资源数量规模及数量结构

我国有着丰富的卫生人力资源。2013年我国卫生人员总数约有979万人,其中卫生技术人员约有721.1万人。相比5年前,卫生人员总数增加了253.8万人,增幅为35%;卫生技术人员增加了203.7万人,增幅为39.4%。[2]与一些国家相比较,我国在2013年每万人口医师数就已经达到了20.4人,居发展中国家前列,并接近日本、波兰、美国等经济发达国家的水平①(见图1)。

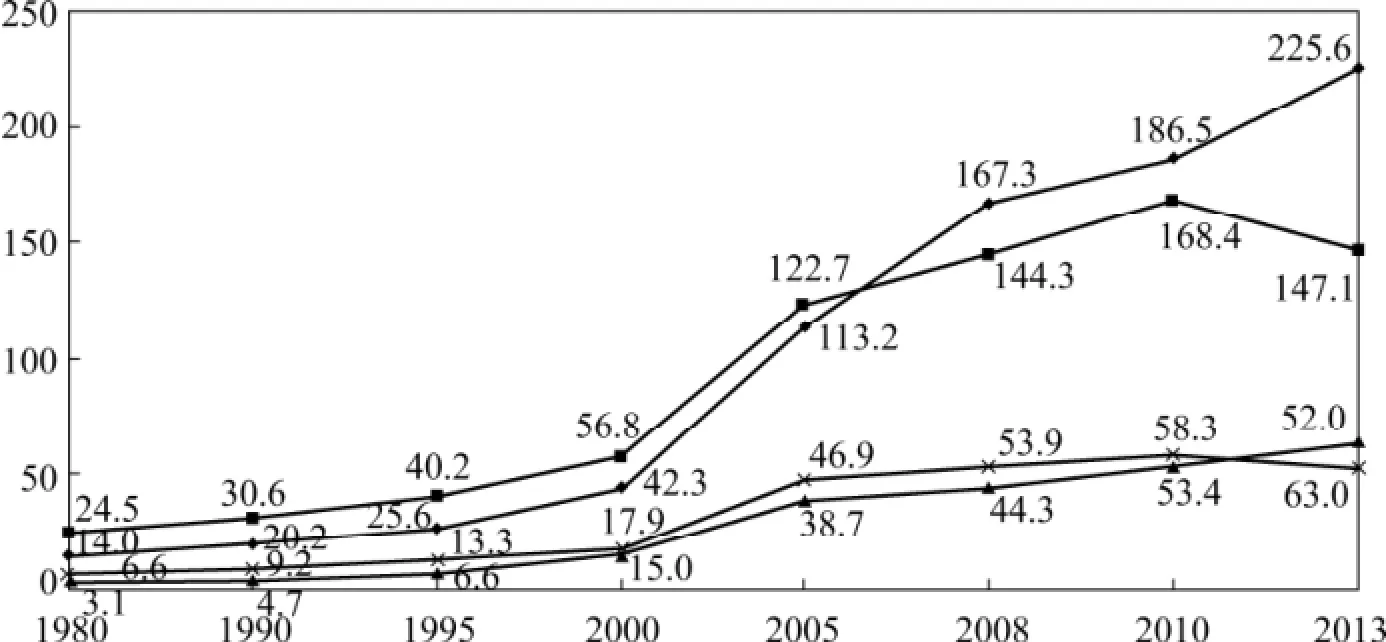

卫生人力资源数量规模的扩张可直接归因于医学教育的助推。自1980年以来,我国高、中等院校医学专业学生培养规模持续增长,2000年以后的增长水平则更显著(见图2)。尽管近5年来卫生人才的培养速度有所下降,但是在数量上一直在保持高速增长。②

伴随着医学教育的发展,医学专业毕业生数一直保持了高增长率。仅2013年,各类医学专业毕业生总数就达到 1981—1985年期间医学专业毕业生人数总和的2.2倍。③

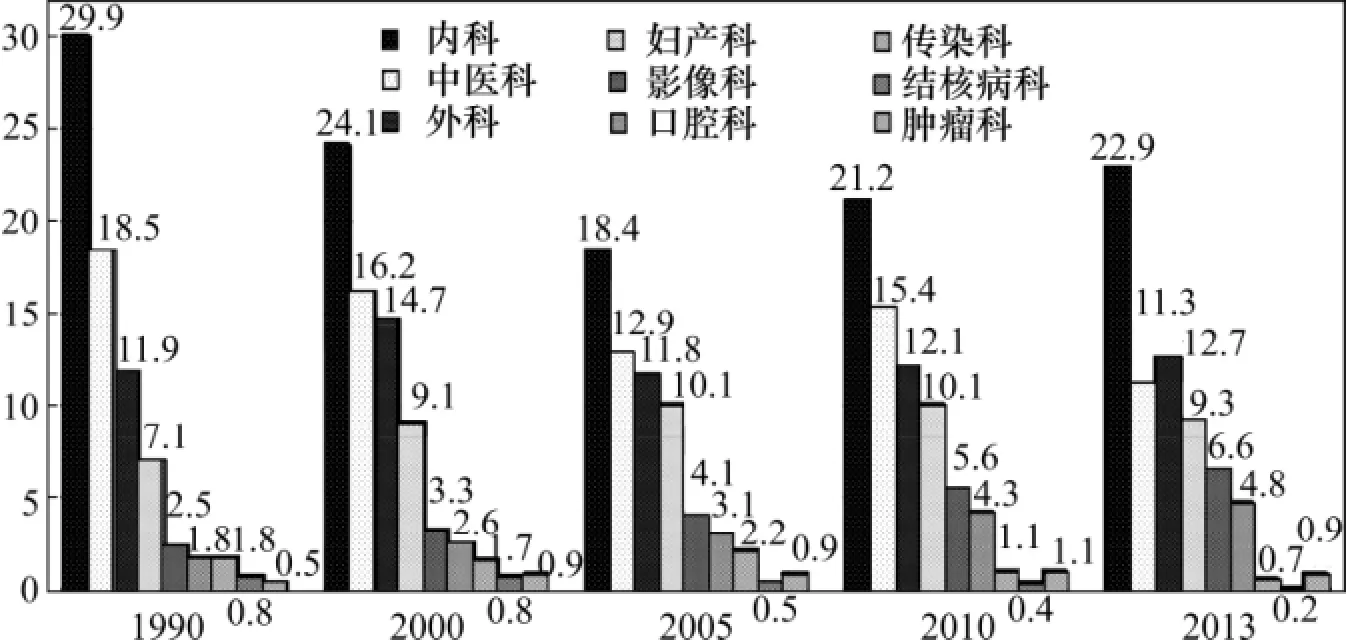

(二) 卫生人力资源专业结构

从医师的专业构成来看,内科、外科、妇产科等医疗服务类医师占绝对多数;传染科、职业病科、预防保健科等公共卫生服务类医师所占比例显著偏低,占比持续下降[2](42);外科、影像科、口腔科等科医师的比例总体上升④(见图3)。与专科医师相比,全科医师的数量偏少,尽管全科医师占医师总数的比例由2005年的 3.5%上升到 2010年的 5.4%、2013年的5.6%⑤,但是从社会的实际需要和国家医药卫生体制改革的目标来看,上升后的比例也是偏低的。与西医医师相比,中医医师所占比例总体上呈下降趋势。

从业务分工角度看,医师的数量比例高于护士,2013年全国医护比接近1:1⑥,远未达到1:2的理想比例。卫生技术人员以外的其他卫生从业人员(包括其他技术人员、管理人员、工勤技能人员)的数量增长较快,且增长速度大于卫生技术人员。从2011年到2013年,该类人员增幅为16.5%,超过同期卫生人员总数13.6%的增幅和卫生技术人员总数 16.2%的增幅。这类人员占卫生人员的比例由14.9%上升到15.3%。⑦

图1 2007—2013年世界若干国家每万人口医师数量(单位:人)

图2 高、中等院校医学专业在校生数和招生数(单位:万人)

图3 医师分科结构(单位:%)

(三) 卫生人力资源质量结构及分布

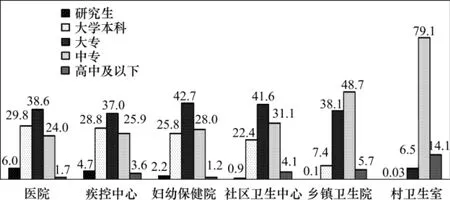

自1979年以来,我国医学教育事业发展迅速,卫生人力资源的质量有了显著提高。但是,从总体上看,具有大专及以下学历的医师和护士占多数比例,其中,这类学历的护士占护士比例高达87.4%(见图4)。相对于医师而言,护士的学历偏低。⑧

图4 2013年医师和护士学历构成(单位:%)

在卫生人力资源质量的机构分布方面,受教育水平越高的卫生人员在医疗机构、特别是高等级医疗机构所占比例越高,而在公共卫生机构和基层医疗机构所占比例则越低;受教育水平低的卫生人员的机构分布规律则与前者相反⑧(见图5);农村地区卫生技术人员的受教育水平显著低于城市卫生技术人员⑨(见表1)。

(四) 卫生人力资源区域分布结构

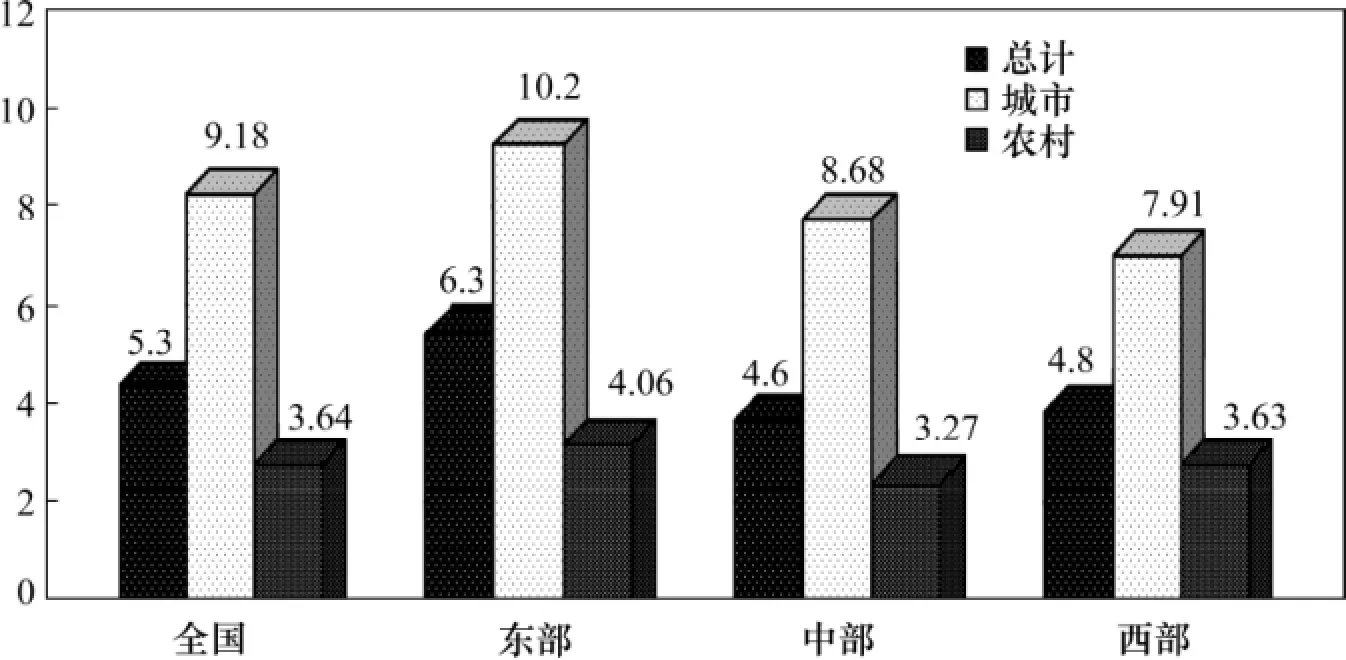

我国卫生人员分布密度总体上呈东部地区、中部地区、西部地区依次递减态势⑧(图6)。经济发达省份卫生人员的分布密度明显高于欠发达省份。例如,2013年北京市每千人口卫生技术人员数为15.46人,贵州省为3.64人,北京市是贵州省的4.2倍,北京市每千人口执业医师数为5.50人,贵州省为1.03人,北京市是贵州省的 5.3倍。在东部、中部和西部地区内部,卫生人员的分布密度也存在较大差距。

同时,卫生人力资源在城乡之间的分布水平差距也较大。农村地区卫生人力资源的拥有水平显著低于各省(直辖市、自治区)总体水平,城市卫生技术人员的分布密度远高于农村[2](36),且从2005年以来,前者的增长速度高于后者10.1个百分点。

二、卫生人力资源失当配置的福利危机

图5 2013年各类医疗卫生机构卫生技术人员学历结构(单位:%)

表1 2005年我国医师和护士的受教育水平(单位:%)

卫生人力资源的合理配置是保障卫生福利的必要条件,然而,失当的配置则会造成一系列的福利危机,进而构成对法秩序的严峻挑战。

(一) 卫生人力资源配置的主要矛盾

从卫生人力资源的数量规模方面看,我国卫生人力资源的分布密度整体较高。我国每万人口医师数已接近日本、波兰等经济发达国家,如果考虑经济发展水平和居民收入水平,以及农村中大量存在的虽未取得执业(助理)医师资格证书但实际发挥医师作用的乡村医生,那么我国医师的分布密度会更高。这表明,卫生人才短缺已不再是我国卫生问题的主要矛盾。尽管如此,在地区之间、城乡之间以及不同等级医疗机构之间,卫生人力资源配置存在数量、质量失衡问题。在技术类型方面,专科医师的比例高于全科医师,医疗服务类医师多于公共卫生类技术人员,医师的比例高于护士,卫生管理等非卫生技术人员的增长速度高于卫生技术人员,这反映出我国卫生人力资源在技术分布结构上的矛盾性,与居民的医疗卫生需求并不完全匹配。⑩总体看,我国卫生人力资源配置是失当的。

(二) 人力资源失当配置下的福利危机

图6 2013年各地区每千人口卫生技术人员数(单位:人)

适当规模的卫生人力资源是国民健康体系的必备要素,然而其与健康改善之间的关系并非始终是正相关关系。卫生人力资源短缺固然损及卫生服务的可获得性,但是“一旦医学进步、人员和设备的配置达到了一定的基本水平,再追加的医疗投入就没有这么明显的效果了”,“根据对发达国家的观察,当医疗数量超出一定的变动范围后,其边际效用极小”。卫生人员数量规模扩张的结果往往是医疗服务量和医疗费用的增加,这是一个在许多国家都存在的普遍规律。医疗费用水平上涨使患者、社会和国家经济负担增加,并可能因为过度提供医疗服务而对患者、公民造成医源性损害。卫生人力资源在地区之间、城乡之间的数量、质量配置失衡会引起居民的疾病负担增加和卫生结果的不平等,公民健康权利的平等性因之受到损害。

卫生人力资源类型结构失衡同样会助推医疗费用水平的不合理上涨。医疗机构在非技术人员过剩的情况下,更有可能提高医疗收费而非裁汰冗员,因为前者成本低、影响小、容易实施。但是这会造成管理成本增加、效率降低。这同时意味着,患者所购买的医疗卫生服务发生贬值,损害了患者的公平交易权利。

卫生技术人员专业结构对卫生人员的就业结构、医疗卫生服务结构和服务模式均有较大影响,在很大程度上前者决定后者。卫生技术人员能够提供哪些服务直接关系到社会能够以何种费用担负水平获得哪些医疗卫生服务保障。例如,在全科医生供给不足而专科医生过剩的条件下,普通、常见疾病的治疗成本会增加[3],且健康促进和疾病预防等公共卫生服务就可能会短缺,卫生服务体系就会以治疗服务为中心并主要提供专科医疗服务。因此,专业结构失衡会导致卫生价值异化和卫生效率减损,进而不利于改善国民健康和国家控制卫生总费用。

三、应对人力资源失当配置的法制立场

失当的卫生人力资源配置格局是在特定经济、社会和法制条件下形成的,其中市场因素发挥了关键作用。对于致力于基本福利国家建设的我国而言,卫生人力资源法律制度面临与市场经济影响下的社会条件进行重新调适的任务。

(一) 市场缺陷与福利保障:国家的必要干预

一般而言,除极个别国家的特殊时期外,任何国家都存在或整体的或局部的医疗卫生服务市场,卫生人力资源的配置主要是通过市场机制进行的,我国亦然。[4]我国卫生人力资源失当配置的情势即是在市场经济条件下形成的,这表明,卫生人力资源的市场配置机制存在局限性。实际上,缺乏干预的卫生人力资源市场不能完全匹配国家设定的卫生福利目标,主要原因在于:

第一,市场机制不是社会公正保障机制。健康是人的至关重要的利益,健康权利是一项人权[5],而人权不具有商品属性。如果任由市场支配卫生人力资源的配置,那么个人经济状况必然影响其对医疗卫生服务的享有水平,经济的不平等会进一步转化为健康权利的不平等,进而引发道德危机。这种按经济能力来分配、享有卫生人力资源的规则必然会颠覆公共伦理、损害社会公平。

第二,市场机制不能自发促进公共利益。在不同条件下,卫生资源的性质不尽相同。卫生人力资源相对于市场而言具有经济性,但是相对于社会而言则具有福利性和社会政策性。在终极意义上,卫生人力资源的根本价值在于救死扶伤、保障国民健康,而其经济价值则是第二位的、派生性的、工具性的。在市场经济社会,单纯对于经济利益和个人利益的追求会损害商品或服务的道德性,尽管在某些时候这种追求在客观上也可能会促进公共利益。同理,任由经济规则支配的卫生人力资源也会背离其社会价值,甚至可能成为反公共利益的力量。

第三,卫生人力资源市场不具有自足性。卫生人力资源的配置不仅受劳动力的价格或相对价格的影响,而且更多地受个人技术和学术成长性、执业环境和条件等非经济因素的影响。[6]这决定了价值规律不完全有效,市场失灵必然发生。这一特殊市场蕴含着非市场逻辑,故只能通过非市场手段来应对。

第四,卫生人力资源配置的市场机制具有盲目性。在价值规律支配下,卫生人力资源的公益性与其逐利性之间存在着结构性矛盾,由于卫生人力资源市场波动周期长[7],这种矛盾性在卫生人员的培养周期内难以得到缓解,自由市场配置的盲目性不利于医疗卫生事业的稳定发展。

鉴于不合理的卫生人力资源配置格局造成福利减损,且单纯的人力资源市场机制存在诸多局限性,因而应当对其进行非市场性外部干预。根据我国《宪法》第二十一条,发展医疗卫生事业、保护人民健康是国家的宪法义务,因此,国家应当是卫生人力资源市场健康发展的最有力的管控者,在全面建设法治国家背景下,国家有能力、有资源、有责任通过科学合理的法律手段对医疗服务市场进行有效干预。

(二) 卫生人力资源市场规制的域外经验

市场经济国家的共同经验表明,不同地区、不同层次和类型的医疗机构对卫生人员的专业和学历均有不同的具体要求。[8]鉴于市场机制存在局限性,各国在坚持市场机制的同时,无不实施一定的干预,主要体现为制定并实施各种行政管制或指导措施。

在加拿大,针对医师数量的增长快于人口增长的情况,1992年省与领地卫生部长会议决定制定卫生人力资源战略指导规划,其中包括1993年加拿大医学院校入学率减少10%的计划。Ontario省政府为此制定了四项政策,包括:第一,提高医学毕业生注册执业的费用标准;第二,限制提供公共医疗服务的医师名额;第三,对在加执业的外籍医师实行配额;第四,限制医学院的入学名额。[9]在欧盟国家,绝大多数成员国对于提供公共医疗服务的医生数量采取了限制措施。[10]例如德国规定,当某地区医生与居民人数比达到一定标准时,则不再批准医生在该地区执业。[2](109)在意大利、西班牙、芬兰、瑞典,中央政府则以冻结人员编制的方式严格限制医疗机构。[10](26)在葡萄牙,在1986—1989年间,中央政府没有批准新增医疗服务岗位。[11]

卫生人力资源的数量控制还常与就业地点分布联系起来。美国为保证边远地区的农村居民平等享受基本医疗服务,建立了一系列鼓励医生到边远地区服务的制度,如医学院校毕业生到边远地区工作一段时间以后,可获得上学期间的学费补偿。[12]

各国还注意对卫生人力资源的技术结构和服务领域进行调控。日本存在卫生人员技术结构失衡的问题,表现为专科医生的比例不断提高。为此日本厚生省决定建立家庭医生制度,发展全科医生。[13]在欧盟国家,各国调整卫生人员技术结构的具体措施是鼓励全科医生的培养,并同时建立转诊制度,以保障市场对全科医生的需求。

欧盟国家试图控制医生数量增长率的努力总体上是成功的。在多数国家,增长率在1980—1994年间比1970—1980年间要低,后者的增长率在被低估的情况下是4.3%,而前者则仅为2.5%。[10](121)这些国家的历史经验揭示了,卫生人力资源的配置应当实行有国家干预的市场机制。

(三) 卫生人力资源配置的法制要义

前文述及,我国需要通过科学合理的法律制度来规制卫生人力资源的配置。所谓“科学合理”,要义至少有二:一是符合客观规律,二是能够保障福利和公益。

在市场经济条件下,社会生活不可能脱离市场规律、利益因素的影响,卫生技术人员必然倾向于到城市、经济发达地区或高等级医疗机构执业,倾向于从事医疗服务而非公共卫生服务,这是客观规律。违背社会客观规律的行政措施必然无效,历史上,我国教训深刻。[14]事实上,在政府与市场之间信息和技术力量对比高度悬殊的情况下,政府包办亦难保障卫生福利;况且政府也会“失灵”[15],简单强制性的行政措施更不足取。市场固然有缺陷,但问题的关键在于如何去规范这个市场、利用市场实现国家意志。因此,构建有效的卫生人力资源配置法律制度须能体现经济规律、社会规律。“法律是利益的估价和利益的平衡”[16],制度之设置必须以认可并尊重卫生人员的利益为前提,若单方面强调公共利益而忽视卫生人员个人利益,则必然引发其他矛盾。除经济规律和社会规律外,法律制度还需满足卫生科学规律,例如卫生技术人员的数量规模和数量结构应当能够适应疾病谱变化,为此,静态之制度应能满足动态调节之需要。

法律对经济规律和社会规律的遵从并不等于迁就。卫生制度之设意在保障国民健康,经济和社会规律可为凭借之工具。任何市场都应当是有法制的市场,当市场偏离卫生福利目标时,法制可为纠正,甚或另辟蹊径、为卫生福利开辟行政化管制的“自留地”。对此,前述西方国家的经验足资借鉴。

四、卫生人力资源合理配置的法制完善

根据我国宪法,国家依法而治。十八届四中全会又提出了全面推进依法治国的目标。在法治条件下,国家对卫生人力资源市场的干预应主要依法进行。“卫生法规的趋势一言以蔽之就是让卫生服务更加公平,在此背景下,公平可解释为卫生资源和服务的分配与卫生需求相适应。”[17]然而,我国有关卫生人力资源的立法较为稀缺,除《执业医师法》《护士条例》和《乡村医生从业管理条例》等侧重于执业管理的法律法规之外,着眼于卫生人力资源培养和配置的法律文件或相关条款还很少。为实现卫生人力资源配置效率性和公平性的平衡、满足公民健康服务需求,实现卫生人力资源配置法治化,国家有必要构建完善的卫生人力资源配置法律制度。

(一) 保障人力资源合理规模的法制改善

在保证受医学教育机会平等的前提下,国家应通过立法规定卫生和教育部门在规划招生名额方面的义务,使医学专业的招生数量符合预期毕业年份社会对卫生人员的需求,并以法律责任的形式抑制高校盲目扩大招生的冲动。在保证医学专业毕业生自由择业权利和从业机会的前提下,为了提高卫生人力资源质量并进行数量控制,有必要提高卫生从业资格标准。相应地,得撤销《乡村医生从业管理条例》中有关降低乡村医生执业标准的规定,因为农村卫生人力资源匮乏是个结构性问题,这一问题完全可以通过调控既有卫生人力资源的地区分布加以解决。降低执业标准既不利于控制从业医生的数量,又有可能因此而降低服务质量、损害公民健康权利的平等性。

(二) 保障人力资源适当技术类型的法制构建

为保证卫生人力资源技术结构配比合理化,应以医疗卫生需求决定卫生人员培养和就业选择。

第二,建立全科医生和中医药人才的供应保障制度。全科医生是基本医疗服务制度的人才保障,专科医生所占比例过高反而会造成“医生短缺”问题[6](82),且专科医生培养成本过高、服务范围窄,对于卫生资源相对匮乏的我国来讲,并不实际。而“如果拥有大批初级医生,我们就能在降低医疗费用的同时减小就医的难度,甚至还能提高健康水平”[6](87)。中医药服务在促进居民健康、预防和治疗疾病方面有独特的技术优势和成本优势,这是我国重塑医疗卫生发展的世界典范、破解医疗费用控制这一世界性难题的最有希望的突破口,“培育壮大中医药人才队伍”已成为中国特色医药卫生制度的应有之义。[18]然而,鉴于卫生人力资源市场具有局限性,市场机制可能会掩盖不符合市场经济法则的有效需求,进而这些需求难以通过市场机制得到充分满足。因此,为保障全科医生和中医药人才供应,国家有必要就全科医学和中医药学人才的培养使用问题进行专门的立法,依法保证全科医学和中医药学专业的招生名额、就业指导、业务培训和职称晋升,特别是根据中医药人才培养和成长的特殊规律制定有别于西医人才的教育和考评制度。为配合该制度,国家还应通过制定“国民健康法”“医疗服务法”将“预防为主”这一卫生政策原则转化为法律原则,以国家主动创造预防保健服务和公共卫生服务需求的方式增加执业岗位,保障全科医生和中医药人才学有所用、人尽其才。同样,如预防保健专业、康复医学专业等公共卫生类专业的人力资源培养和配置使用,也适用于上述制度。

第三,建立护理人才供应保障制度。医疗服务是集诊、疗、护、管为一体的系统性服务,护理人才短缺、受教育水平过低不利于充分利用医师资源,也不利于医师向护士转移服务,医护比过高已经成为制约我国医疗服务质量和效率提高的突出问题。有鉴于此,我国有必要调整教育层次结构,政府通过教育规划扩大高等院校护理专业招生数量,并通过修改《护士条例》提高护士执业标准,创造护理人才进出机制;建立护理人才编制、薪酬和工作条件保障制度和临床人才转岗制度。

国家通过立法制定有关医疗卫生机构技术岗位、管理岗位及各技术岗位间比例结构的指导标准。区域卫生规划是政府对卫生人力资源市场进行间接干预的主要体现,藉此使卫生人力资源的配置体现国家的意志和政府卫生管理目的。前述指导标准应作为区域卫生规划制定和实施的依据,防范因人设岗以及人员设置的结构性矛盾。另外,还需要制定和实施促进医疗卫生机构合并的法律制度,以减少管理人员和工勤人员的比例。

(三) 保障人力资源合理分布的法制调整

国家应通过定向培养、学费减免等制度,鼓励和奖励高校医学毕业生到农村、中西部地区和基层医疗卫生机构就业。为体现经济和社会客观规律,国家还应明确、细化《执业医师法》《护士条例》《乡村医生从业管理条例》等现行法律中有关待遇保障的规定,建立社会补偿制度、社会优待制度,以保证前述人员的合法权益、补偿其个人损失,奖励其有利于促进国家健康战略实施的执业地点选择行为。

待遇保障制度可规定,中、西部地区公立医疗机构卫生人员的待遇水平应高于或至少不低于东部地区相同职称、相同职务、相同业务的卫生人员的待遇水平;农村卫生人员的待遇水平不低于同一地区相同职称、相同职务、相同业务的城市卫生人员的待遇水平。在职称考评、业务培训等方面赋予这些卫生人员以优先权利。国家设立财政专款,对在基层医疗机构、中西部地区和贫困地区执业的卫生人员提供补贴。补偿和奖励制度可规定,对于城市和东部地区的卫生技术人员到农村、基层或中西部地区医疗卫生机构执业的,给予一般性奖励;对在上述地区取得优异成绩的,应给予特别奖励。我国有必要通过专门立法的形式来保障扶助性和奖励性制度的实施,改变目前《执业医师法》《中医药条例》《乡村医生从业管理条例》《医师、中医师个体开业暂行管理办法》等规范性文件和有关政策中奖励性规定过于粗略、可操作性不强、流于形式的问题。

卫生人力资源在地区之间的合理配置可通过区域卫生规划制度加以保障。区域卫生规划的制定应城乡统筹,根据卫生人员的集中度、医疗卫生需求结构等情况合理配比城乡、不同等级公立医疗卫生机构的人员编制数和专业岗位结构,通过岗位增减调整引导卫生人员对执业地点、执业机构和业务类别的选择行为。同时,通过立法明确各级卫生行政部门应承担卫生人力资源信息服务职能,为卫生人力资源地区间流动提供参考。

国家财政税收制度应当能够通过影响医疗机构而影响卫生人力资源的配置。为改善在农村、中西部地区和基层医疗机构执业的卫生人员的工作条件,增强前述地区和机构对高层次卫生人员的吸引力,国家有必要通过财政、税收等手段平衡城乡之间、地区之间和不同等级医疗机构之间的发展水平和竞争能力。对于提供公共卫生和基本医疗服务的营利性医疗机构给予税收减免和提供政府援助;提高对农村和中西部地区社会医疗保险基金的财政补助标准。国家有必要制定《医疗卫生事业促进法》,以确保政府能够切实履行职责,增强财政投入制度的合理性、稳定性和可执行性。

五、结语

卫生人力资源是医疗卫生体系中最重要的资源。我国卫生人力资源配置问题的主要矛盾不在于数量规模,而在于配置结构失当。这种结构性配置矛盾与市场经济条件下国家对卫生人力资源市场的干预欠缺、干预失于科学合理有关。受利益保障制度建设滞后等因素的影响,城市高质量卫生人才不能沉降到农村高等级医疗机构的卫生人才不能沉降到基层,从而形成城乡之间、地区之间、医疗卫生机构之间在社会需求和人力资源配给方面的结构性矛盾;由于国家服务职能不足,卫生人力资源的技术结构背离预防为主原则和中国特色卫生制度目标。卫生人力资源配置的结构性矛盾必然引发卫生福利危机。在建设法治国家背景下,国家保障国民卫生福利应立足于科学合理的法律制度,法制之构建须符合经济、社会和卫生科学客观规律,使制度具有公民的、特别是卫生人员的权益满足功能,以及具有推动国家义务履行功能。在具体制度构建方面,应通过形成医务人员利益满足和利益引导机制来解决空间分布矛盾,通过形成国家服务和国家创造需求机制来解决技术结构矛盾。

注释:

① 中国相关数据来源:国家卫生和计划生育委员会编,《中国卫生和计划生育统计年鉴2014》,中国协和医科大学出版社2014年版,第 36页。外国相关数据来源: WHO. World Health Statistics 2015, WHO Press, Geneva: Switzerland, 2015,pp.114-120.

② 根据《中国卫生和计划生育统计年鉴 2014》所载数据整理绘制。更多数据参见该书第68页。

③ 根据《中国卫生和计划生育统计年鉴 2014》所载数据计算得出。基础数据参见国家卫生和计划生育委员会编:《中国卫生和计划生育统计年鉴 2014》,中国协和医科大学出版社 2014年版,第69页。

④ 根据1991、2001、2006、2011四年分别出版的《中国卫生统计年鉴》及《中国卫生和计划生育统计年鉴 2014》所载数据整理绘制。

⑤ 参见《中国卫生和计划生育统计年鉴2014》,第42页。另据原卫生部部长陈竺于2011年3月17日在全国基层卫生和新农合工作会议上公布的数据,这一比例为3.5%,参见吴鹏:《去年全国过半人到基层就医》,《新京报》2011年 3月 18日第A24版。实际上,即便这一比例是5.3%,也远低于30%~60%的国际平均水平。

⑥ 2010年医师总数为近279.5万人,注册护士总数约为278.3万人。参见《中国卫生和计划生育统计年鉴2014》第25页。

⑦ 此处5个比例数据均系笔者计算得出,基础数据参见《中国卫生和计划生育统计年鉴2014》第25页。

⑧ 根据《中国卫生和计划生育统计年鉴 2014》所载数据整理绘制。

⑨ 资料来源于(英)Sudhir Anand、范玉华等:《中国医疗卫生人力资源:数量、质量和分布》,载韩启德主编:《21世纪中国与全球健康》,北京大学出版社2008年版,第63页。

⑩ 在短缺经济年代,威胁我国居民健康的疾病主要是传染病、肠胃病等“贫困病”。随着经济发展水平的提高,糖尿病、心脑血管疾病等慢性病逐渐成为我国的常见病和多发病。2009年2月卫生部公布的第四次国家卫生服务调查主要结果显示,在从1998年到2008年的10年中,高血压病和糖尿病的病例数增加了2倍,心脏病和恶性肿瘤的病例数增加了近1倍。而2014年公布的第五次国家卫生服务调查结果显示,与 2008 年比较,15岁及以上人口慢性病患病率上升了9 个百分点。显然,疾病谱变化与不同技术类型人员的数量结构并不匹配。

[1] WHO. World health report 2006-working together for health [R]. Geneva: World Health Organization, 2006.

[2] 国家卫生和计划生育委员会. 中国卫生和计划生育统计年鉴2014[Z]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2014: 25.

[3] Glennerster H, Matsaganis M. The English and the Swedish health care reforms [J]. International Journal of Health Services,1994, 24(3): 231-251.

[4] 中国 2001—2015年卫生人力发展纲要 [EB/OL]. http:// www.moh.gov.cn/zhuzhan/zcjd/201304/da137a1485e745d392ab 8c689f32137f.shtml.

[5] 董文勇. 健康权的标准及其实现条件[C]// 毕小青, 威廉·莎巴斯. 中国人权年刊. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 49.

[6] 维克托·R·福克斯. 谁将生存?健康、经济学和社会选择[M]. 罗汉, 焦艳, 朱雪琴译. 上海: 上海人民出版社, 2000:70.

[7] 周绿林. 卫生经济及政策分析[M]. 南京: 东南大学出版社,2004: 129.

[8] 叶浩森, 杨德华, 夏挺松. 我国卫生资源宏观调控研究概述[J]. 医学与社会, 2004, 17(1): 15-18.

[9] Catherine A. Charles, Robin F. Badgley. Canadian national health insurance: evolution and unresolved policy issues [C]// Francis D. Powell, Albert F. Wessen. Health Care Systems in Transition. California: Sage Publications, Inc, 1999: 137-138.

[10] Elias Mossialos, Julian Le Grand. Cost containment in the EU:an overview [C]// Elias Mossialos, Julian Le Grand. Health Care and Cost Containment in the European Union. Aldershot (England): Ashgate Publishing Limited, 1999: 26.

[11] Abel-Smith B, Mossialos E. Cost containment and health care reform: A study of the European Union [J]. Health Policy, 1994,89(2): 89-134.

[12] 樊继达. 欧美国家的基本公共服务均等化[N]. 学习时报,2009-8-25(2).

[13] 刘鹏辉. 发达国家医疗保险制度[M]. 北京: 时事出版社,2001: 231.

[14] 周其仁. 摆不平的城与乡——医改系列评论之二十一[N]. 经济观察报, 2007-7-2(36).

[15] 胡枕根, 黄天柱. 政府规制失灵与对策研究[J]. 政治学研究,2004(2): 114-124.

[16] 邱本. 经济法原论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001: 47.

[17] Roemer R. Law and health policy [C]// G McKray, R Roeme. Leagal Aspects of Health Policy: Issues and Trends. Westport CT:Greenwood Press, 1980: 445.

[18] 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见[J]. 中华人民共和国卫生部公报, 2009(5): 1-10.

[编辑: 苏慧]

Welfare crisis under the disproportion of health human resources and its legal counter-measures

DONG Wenyong

(Law Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100720, China)

In China, the health human resources are not well proportioned in regions, health establishments and technical types, which results in the welfare crisis. The disproportion of health human resources is ascribed to the limitations of the market mechanism, and the counter-measures adopted by many countries are the government's intervention in the market. To reasonably proportion the health human resources under the conditions of the market-oriented economy and of the rules of law, the legal system should be built on the orders of the economy, society and health sciences. The goals are allocating the health workforce appropriately between districts and health establishments by assurance of their interests, and arranging the skill structure by the fulfillment of the government's functions of public service and by creating the demand of primary health.

health human resources; proportion; mechanism of legal allocation

DF36

A

1672-3104(2016)01-0027-09

2015-07-10;

2015-09-18

董文勇(1976-),男,天津静海人,中国社会科学院法学研究所副研究员,法学博士,主要研究方向:卫生法,社会法