探访全球最强超算“太湖之光”(独家报道)

2016-08-05

本报赴无锡特派记者 刘扬

中国最新型超级计算机“神威·太湖之光”(以下简称“太湖之光”)不久前赶超中国六获全球超算冠军的“天河二号”,成为全球运算速度最快的超级计算机,全世界就对中国这一“神秘机器”充满高度关注与好奇,坊间还传出各种“太湖之光”的传闻,国内外超算业界与媒体也在不断通过公开与私下的渠道搜集着“太湖之光”的点滴消息。到底这个神秘的“超级运算巨无霸”什么样?而拥有这一超级机器的“机窝”(业内对于超算中心的昵称)又是什么样呢?《环球时报》记者几经联系,日前终于走进全球最强超算——“太湖之光”的“机窝”无锡超算中心一探究竟。

“机窝”的低调程度超乎想象

很多人可能认为运营着最强超算的国家超级计算无锡中心一定非常高大上,但《环球时报》记者从无锡高铁站下车之后,几乎横穿了整个无锡市,才在无锡西南方向一个并不很起眼的科技园区内找到该中心的所在地。而它所在的大楼也非常低调,门口并没有摆放或挂设任何表明身份的标识,只在大堂正中墙壁上挂着的液晶屏写着:国家超级计算无锡中心欢迎您。而在液晶屏的右侧是一个需要指纹开锁的玻璃门,上面写着国家超级计算无锡中心,后来记者才知道这就是通往“太湖之光”机房的大门。而在保持低调的同时,这个国家级第六大超算中心的简朴程度也让《环球时报》记者大吃一惊。在乘坐电梯前往无锡超算中心当家人杨广文主任的办公室时,记者看到电梯里的保护材料还没有拆除,而杨广文办公用的转椅底座上也保留着出厂时的塑料泡沫。

谈起无锡超算中心的成立,杨广文的自豪之情溢于言表。据他介绍,“十二五”期间,科技部支持了两个十亿亿次级的超算项目,其中一个是先期启动的“天河二号”项目,而后在2014年,“太湖之光”也在科技部正式立项,2014年底就已完成原型机的验证,而在2015年底就已经完成“太湖之光”系统的研制与组装。由于当时科技部的要求是建“全球一流的超算和全球一流的超算中心”,所以在超算研制完成的同时,超算中心也就成立了。

用两年左右的时间就能研制出世界第一的超算,这个速度是不是太惊人了?杨广文回应称,“太湖之光”的具体研制时间虽然短,但它之前经过了很长时间的技术预研。它采用的是国家“核高基”重点科技专项支持的由国家高性能集成电路设计中心通过自主核心技术开发的全国产“申威”CPU。“申威”系列的技术路线明晰而稳定,而且采用上一代“申威”CPU的“神威蓝光”超算为“太湖之光”的发展做了很好的铺垫和尝试。没有它,“太湖之光”也就不会那么快研制出来。

零距离探访“太湖之光”

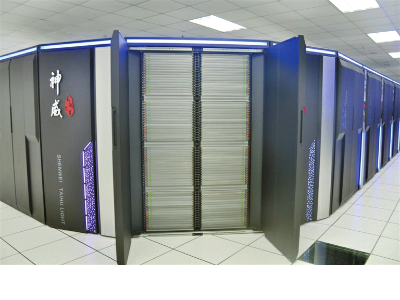

随后《环球时报》记者被允许进入无锡超算中心最核心的区域——“太湖之光”的机房。所有进入机房区域的人员都必须穿上防尘鞋套,墙壁上到处贴着禁止拍照摄像的标识。不过,据杨广文介绍,这些都是在今年6月TOP500榜单发布前贴出来的,因为当时“太湖之光”还处于严格保密阶段,机器发布后,整个无锡超算中心无论对于国内外同行,还是有意合作的应用方,都抱着一种开放的态度。在机房外面,以实物形式展示了“太湖之光”采用的申威众核处理器,单个处理器看起来非常小巧,大概就是一个相机SD存储卡那么大,但它所蕴藏的运算潜力以及全部国产的技术含金量,不亚于一块钻石,而正是这一个个钻石排列在一起构成了“太湖之光”峰值运算速度每秒12.54亿亿次、持续计算速度每秒9.3亿亿次的全球最强运算能力。走进机房内部,首先映入记者眼帘的是三组巨大的机柜,中间一组机柜的正面用中文写着巨大的神威太湖之光,在每个机舱上也用中文与拼音写着这一名字。而在机舱的上部边缘还有着不断闪烁的LED光条,这些光条总体上是蓝色的,但每隔几秒会出现红色、绿色或者黄色光条的快速律动。

《环球时报》记者提出“这些光条颜色的变化是代表超算的运算状态吗?”,杨广文表示,这和超算的运算状态没关系,只为展示一种比较神秘的效果。

据他介绍,该机房的面积约1000平方米,三组机柜是以0、1、0的顺序摆放,其中两个“0”是由每组20个机舱组成的运算设备,中间的“1”是由8个机舱构成的网络设备(用来实现处理单元的互联互通),一共加起来是48个机舱。记者提出,机柜之所以以“0、1、0”的顺序摆放是不是因为计算机的代码就是由0和1组成的,杨广文说,主要是这方面的考虑,当然也同时考虑空间的充分利用和布局的整体效果。

工作人员随机打开一个机舱,看起来很像一个宽体式家用双开门冰箱,而里面排列着密密麻麻的运算单元则很像抽拉式档案柜。据介绍,每个机舱里面有4组超节点,每组超节点有32块运算插件板,每个插件板上有8个CPU,而这8个CPU的运算能力就可以达到每秒25万亿以上,所以一个机舱的运算能力是3.2千万亿次,相当于“神威蓝光”整体运算能力的3.2倍。记者又走到机柜的后面,看到这些运算设备除了连接着大量网线外,每组运算单元上都接着两根水管,据介绍,这是用来冷却运算设备的重要组成部分,而这一水冷技术是“神威系列”超算的一大特点,它可以充分保证对高速运转芯片的降温效果,这一技术对于未来中国研制下一代百亿亿次级超算也将带来巨大的帮助,因为百亿亿次级超算高速运转产生的高温可以通过这种方式很好地降低。

这么强大的运算机器运转起来是否噪音很大呢?记者在进入机房就听到一种不太吵人的“嗡嗡”声,记者以为这是超算运转的声音,不过工作人员介绍,这其实是环境空调出风的声音,超算基本不产生噪音。记者在贴近机柜时,确实听不到机器运转声,只有水冷设备工作时轻微的流水声。

“太湖之光”只为拿世界第一?

中国超算的发展长久以来一直受到关注,但外界对于这个很烧钱的战略项目也有不少质疑,其中很重要的一个依据就是中国花大价钱造出了全球性能最好的超算,但在应用方面却“吃不饱”,甚至有用“十车道高速路上跑着很少的车辆”来形容中国超算性能与应用水平之间的关系。对此杨广文认为,在21世纪头几年,中国的超算应用能力确实比较弱,但在2005年之后,则进入一个快速成长期。而国家“十一五”布局的那几台机器出来之后,中国超算的应用水平得到极大提升。目前中国的有些超算可能处于“吃不饱”的状态,但这可能与中国超算的运营思路有关,国内的发展趋势是机器牵引着应用走。这就要看国家是基于什么来考虑发展超算了,如果想要让国家的重点基础研究、核心装备研发甚至产业发展都用上超算,那需求是无止境的。所以只要是根据国家的这种战略需求来发展,就完全不用担心“太湖之光”跑不满。

据杨广文介绍,按照目前的统计,“太湖之光”半年来的利用率已经超过50%,目前已经累计拥有超过50多项应用,比6月获得世界冠军时又增加了10多项,有一些重大项目正在“太湖之光”上进行全机测试,比如获得了“戈登贝尔”奖的三大应用,还有一些应用正在一边进行小规模测试,一边排队等待更大规模应用的档期。目前,包括国家气象局、国家海洋局等多个国家专业机构与研究院所都在“太湖之光”上开展应用研究,并进一步与无锡超算中心寻求全面合作,我们完全不担心“太湖之光”跑不满,因为现在已经有不少应用方开始排队了。目前最核心的问题不是如何让它跑满,而是如何把它用好,可以多出重量级的成果。此外,需要考虑在拥有大量科研用户的同时,如何能够培养更多有意愿长期合作且需求旺盛的产业界用户。

今年长江中下游的洪涝灾害很严重,北京前不久也发生严重暴雨,“太湖之光”在天气预报与灾害预警方面有哪些应用前景?杨广文称,这是目前正在进行的重要应用方向,目前无锡超算中心和清华大学正在合作研制全球最大的地球系统数值模拟器,从全球角度研究气候变化,为防灾减灾、雾霾治理以及国际气候谈判提供数据支撑,目前在“太湖之光”计算能力的支持下,实现了全球10公里的地球系统数值模拟。虽然无锡超算中心目前没有直接参与今年的灾害预警,但未来这方面将是研究与应用的重点。“我们不仅提供机器,还会邀请国内相关专家一起进行研究,基于这些研究成果,还会开发一些应用系统,比如利用超算预测未来洪涝或旱情对粮食产量的影响”。杨广文介绍称。

杨广文表示,随着国家对于海洋权益的关注,这也是未来无锡超算中心的一大研究重点。目前主要是和国家海洋局合作的高分辨率海浪数值模拟,这个项目也是今年入围“戈登贝尔”奖的三个项目之一,关注点是对全球海浪变化规律的研究,对于中国周边的重点海域也会进行针对性研究。据他介绍,“太湖之光”还会应用于代表未来“黑科技”发展方向的研究领域,比如“人造小太阳”,也就是核聚变发电的相关理论与实验方面的模拟。▲