长株潭城际铁路开福寺站主体结构基坑施工监测研究

2016-08-03陈长强陈晓刘芳张宏羽阎奇武

陈长强+陈晓+刘芳+张宏羽+阎奇武

摘 要:本文结合长株潭城际铁路开福寺站基坑工程特点,建立了车站主体结构基坑施工监测系统,实施了全过程施工监测,分析了监测数据。分析结果表明:基坑冠梁、支撑协同作用突出,能有效减小基坑变形;基坑围护结构变形主要发生在基坑开挖阶段,底板浇筑后变形较小;基坑周边旋喷桩止水帷幕隔水效果显著;基坑开挖的土体要及时移除;基坑位移变形量未超过限值,车站结构施工监测能有效保证车站结构施工安全。

关键词:城际铁路;车站;基坑;施工监测

中图分类号: TU45 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)23-184-5

0 引言

目前高速铁路远离城市中心,给人们出行带来了不便,但城际铁路正在兴起,发展城市轨道交通是加强城市间联系、缓解城市地面交通压力的有效方法,在城市现代化建设中发挥着重要作用。城市铁路地下化给隧道及地下工程带来了机遇与挑战[1]。在城际铁路地下车站建设过程中,车站明挖基坑往往呈现出大、深、紧的特点,并且地下管线密集、周边建筑物众多、道路交错,从而给地下车站施工造成了很大的安全隐患[2]。

地下车站结构施工监测是整个城市轨道交通工程的一个重要的组成部分,其主要工作内容是在车站结构施工的各个阶段,对基坑围护结构的内力与变形、周边建(构)筑物和管线的变形进行监测。通过地下车站施工监测提供的有效数据可以掌握基坑围护结构状态、施工对周边建(构)筑物及管线的影响,实施对施工过程的动态控制,确保车站施工过程和周边建(构)筑物、管线的安全;同时还可验证设计方案,检验施工质量,完善施工方法,为信息化施工提供依据。

1 车站概况

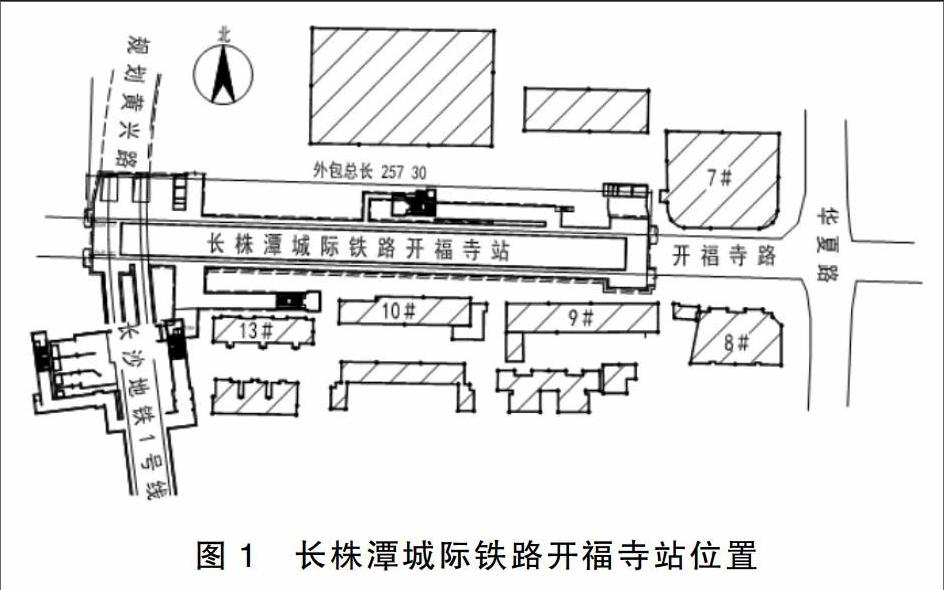

长株潭城际铁路开福寺站地处开福寺路与黄兴北路交叉口东侧,地势平缓,地面高程34.43~36.10m,地面相对高差1.67m,但周边房屋密布,人口众多,交通繁忙,车站位置图见图1。

本车站标主体结构基坑准段开挖深度约30.8m,选用地下连续墙+内支撑的支护形式。墙体厚度1.2m,标准段墙长约37.7m,嵌固深度为6.5m,端头井段墙长约为41.7m,嵌固深度7.5m。标准段设6道内支撑,第一、四道为混凝土支撑,第二、三、五、六道支撑采用钢管支撑。东端头盾构井段设7道支撑,第一、四道为混凝土支撑,第二、三、五、六、七道支撑采用钢管支撑。西端头盾构井段设7道支撑,第一、二、三、四道为混凝土支撑,第五、六、七道支撑采用钢管支撑。

2 施工监测系统

2.1 监测项目

车站主体结构施工监测范围为长株潭城际铁路开福寺站主体结构基坑围护结构、三倍基坑深度范围内车站周边建筑物和管线。施工监测项目主要根据监测目的、工程重要性、难易程度、工程和水文地质、结构形式、施工方法、工程周边环境等综合确定。本工程施工监测项目主要根据中铁第四勘察设计院集团有限责任公司《长株潭城际铁路施工图开福寺站主体基坑围护结构施工图设计》有关监控量测要求确定。

施工现场监测采用巡视检查和仪器监测相结合的方法进行。车站仪器监测项目包括地下连续墙深层水平位移、地下连续墙顶竖向及水平位移、基坑周边地表沉降、基坑支撑内力、基坑外地下水位、基坑周边建筑物沉降及倾斜。

仪器监测频率如下,当基坑开挖深度小于5米时,两天测一次;开挖深度为5~10米时,一天测一次;开挖深度大于10米时,一天测两次;底板浇筑后7天内,一天测两次;底板浇筑后7~28天内,一天测一次;底板浇筑29天后,三天测一次;顶板浇筑一个月后停止监测。

2.2 测点布置

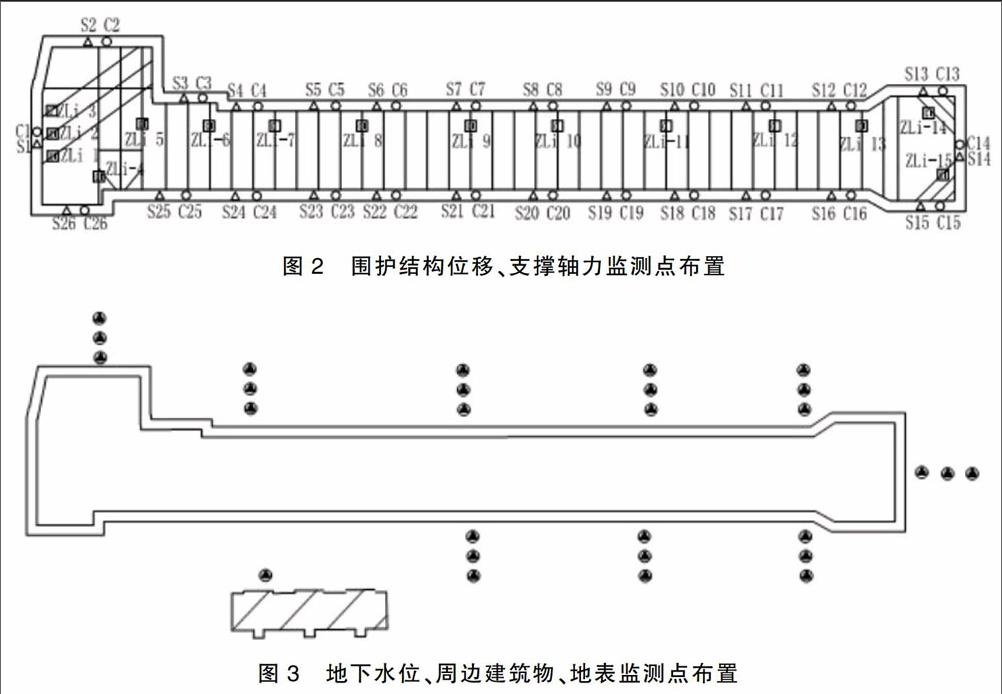

①连续墙深层水平位移。地下连续墙沿墙水平长度每隔20米布置一个测点,两端头井各一个,共设置26个测点,测点从西端头井开始按顺时针编号为C1、C2、……、C26点,通过测斜管监测连续墙深层水平位移。测斜管预埋于连续墙混凝土中,预埋深度大于围护结构的深度,灌注混凝土时,需注意对测斜管的保护,并保证其铅垂向下。

②连续墙顶竖向、水平位移。围护结构顶每隔20米布置一个测点,两端头井各一个,共布置26个测点,测点从西端头井开始按顺时针编号为S1、S2、……、S26点,该类测点既测水平位移,又测垂直位移。

③基坑支撑内力。支撑轴力共布置在15个断面上,其中1、2、3、4、5、14、15断面为端头井斜撑断面,每个断面七道支撑;6~13断面为标准墙横撑断面,每个断面六道支撑。

④基坑周边地表沉降。测点布置在围护结构周边土体,周边没有建筑物的纵向间距40米选择一个横断面,共选取12个断面,每个断面横向间距10米一个测点,每侧三个测点;基坑两端沿纵向每端加设三个测点,间距10米,重点监控建筑物附近增加了一些测点。

⑤基坑周边地下水位。在围护结构基坑外2米周边土体内共设置14个测孔,测孔间平均间距40m,测孔从左测端头井开始按顺时针编号为W1~W14。

⑥基坑周边建筑物沉降。基坑开挖深度约为30.8m,取三倍基坑深度约为92.4m,即基坑周围92.4m范围内的建筑物均应布置沉降和倾斜测点,包括五栋建筑物。

围护结构位移和支撑轴力测点布置见图2,周边建筑物、地下水位和地表沉降测点布置见图3。建筑物监测范围为图1中的7#、8#、9#、10#、13#建筑物,图3中仅绘出本文分析的13#建筑物上的四个测点。

2.3 监测预警

监测项目报警值见表1。表1中支撑轴力仅列出本文分析的ZLi-1和ZLi-2上三道支撑轴力的报警值。

3 监测成果与分析

3.1 围护结构深层水平位移

墙体水平位移是基坑监测的一个主要内容,是考察围护结构安全状况的重要指标[3]。本次墙体水平位移监测获取了现场大量的数据,能充分说明围护结构连续墙的变形规律,现对有代表性的基坑墙体C1、C7水平位移测点监测数据进行分析,C1、C7分别位于西端头和标准段中部,见图2。根据现场实际施工过程,车站主体结构施工过程可划分为以下五个连续的工况[4]:

①第一工况:基坑开挖至10米深度处;

②第二工况:基坑开挖至20米深度处;

③第三工况:基坑开挖至底部;

④第四工况:结构底板浇筑完成;

⑤第五工况:结构顶板浇筑完成后一个月。

⑥测点在五个工况下的变形见图4,从图4可看出,随着开挖进行墙体位移不断发展,且上部位移大于下部位移,墙体呈现向基坑倾斜状态;开挖面以下墙体位移较小,土体嵌固作用突出;底板浇筑完成后至顶板浇筑完成,围护桩水平位移变化缓慢;桩体最大变形为17.08mm,出现在7米深度处,围护结构在安全范围内。

C7测点在五个工况下变形见图5,由图5可看出,在开挖初期围护结构受支撑挤压作用向基坑外侧偏移;随着开挖进行,围护结构外侧土压力逐渐增加,且下部土压力大于上部土压力,因而围护结构下部逐渐向基坑内侧偏移,而上部结构在支撑作用下依旧偏向基坑外侧;基坑开挖至车站主体结构顶板浇筑完整个过程中围护结构顶的侧移量较小,说明冠梁协同作用突出;与C1相似,开挖面以下围护结构变形较小,土体嵌固作用明显。

3.2 围护结构顶竖向位移监测

分别绘制围护结构顶测点S1、S2、S26、S6、S7、S8竖向位移-开挖时间关系图,见图6、图7。图6显示,在基坑开挖初期,围护结构顶竖向位移受土体扰动作用影响上下波动明显,在开挖30天后沉降不断加大,且下降速率较大,在开挖90天后竖向位移逐渐趋于平缓;图7显示,开挖后围护结构顶竖向沉降不断加大,在开挖后40-100天波动加大,在开挖140天后趋于稳定,并且S6、S7、S8三测点波动趋势基本一致,显示了冠梁良好的协同作用。

3.3 围护结构顶水平位移

西端头围护结构顶测点S1、S2、S26水平位移-开挖时间关系见图8,图中位移为负值表示围护结构顶向基坑外方向偏移,位移为正值表示围护结构顶向基坑内方向偏移。图8显示,S1测点在开挖初期受到土体扰动作用,先向基坑外方向偏移2mm左右,之后受基坑外侧土体挤压作用,逐渐向基坑内侧方向偏移;S2、S26测点随开挖进行一直向基坑内方向偏移状态;三个测点在开挖120天左右逐渐趋于平稳;S1测点最终稳定在15mm处,而C1测点在最终工况下顶部位移为向基坑方向偏移14mm,两者相接近。

3.4 围护结构周边地表竖向位移

选取有代表意义的第4、7地表断面,分别位于标准段和东端头,绘制地表点竖向位移-开挖时间关系如图9、10所示。图9显示,开挖前60天土体扰动较小,第4断面地表沉降很小,开挖60天之后,地表沉降不断加大,并且离基坑越近沉降越大,开挖160天后沉降趋于稳定;图10显示,第7断面地表点在开挖后50天内沉降较快,50天后沉降速率减慢,并且三个点沉降量相似,在开挖160天后趋于稳定。

3.5 围护结构外地下水位

长沙地区地下水位较高,随着基坑开挖面降低,基坑内地下水自由面不断下降。若基坑没有有效的防水措施,坑外地下水会渗流到基坑内,不但影响施工,更严重的是使坑外土体的有效应力增加,墙后土体将发生不均匀沉降[5],导致影响相邻建筑物及市政管线正常使用,甚至破坏[6]。因此,本工程于基坑开挖前在围护结构外侧浇筑旋喷桩作为止水帷幕,用以阻止坑外透水层在坑内外水位差的作用下向坑内的渗流,并防止由此而产生的流砂等的渗透破坏[7]。止水帷幕布置方式为围护桩施工后,每两根围护桩之间设置一根高压旋喷桩,使两者相互咬合形成组合防渗墙[8]。同时在开挖过程中进行基坑外周边地下水位监测。

本文选取基坑北侧SW2、SW4、SW5、SW7四个水位监测点进行分析,绘制基坑开挖后100天时间内地下水位变化如图11所示。图11显示,在开挖初期由于受到基坑内外较大的水位差作用,基坑北侧地下水位下降明显;在开挖60天后,地下水位仅出现较小幅度的波动。对基坑北侧四个水位测点的分析可以看出,基坑开挖初期,坑内外水位差过大,基坑外水位会经历一个下降的过程,之后维持在一个平稳值,且四个测点水位下降均没有超过限值1m,旋喷桩止水帷幕对基坑防水有良好的作用。

3.6 周边建筑物沉降

基坑开挖引致的地层变形会使基坑周边的结构发生附加变形,当附加变形过大时就会引起结构的开裂和破坏,从而影响周边建(构)筑物的正常使用[9]。选取距离基坑较近的13#建筑上的四个测点JZ13-4、JZ13-8、JZ13-10、JZ13-11,绘制其沉降-开挖时间关系如图12。图12显示,建筑竖向沉降随开挖时间呈递增趋势;距离基坑较近的点沉降较大;四个测点在开挖110天后沉降趋于稳定,最大沉降量为9.04mm,未超过报警值。在开挖过程中,基坑周边建筑物未出现明显裂痕。

3.7 围护结构支撑内力

选取西端头的ZLi-1、ZLi-2的上三道支撑进行内力分析,分别绘制支撑轴力-开挖时间关系如图13、14。

由图13、图14可以看出,开挖后前30天第一道支撑轴力上升较快,最大值达到2000kN,超过支撑轴力报警值1736kN,其原因是大量开挖的土体堆载在西端头北侧。当该支撑轴力达到报警值时,业主、施工、监理及时采取了施工措施,包括暂停附近开挖土方,加密监测,并及时移除基坑边堆土。在基坑边堆土移除后第一道支撑轴力有一个明显的下降过程,恢复到限值以下,该混凝土支撑轴力警报解除后继续施工,基坑施工时未出现影响基坑安全的问题,这证实了基坑开挖过程中及时移除基坑边上堆载土体的必要性。第二、三道支撑的轴力报警值分别为3281kN、7425kN,未出现轴力报警现象。

4 结论

本文结合长株潭城际铁路开福寺站主体结构基坑围护结构特点、地质条件、周边施工环境,建立了该车站主体结构基坑施工监测系统,利用该系统对车站主体结构施工实施了全过程监测。依据基坑监测数据,分析了围护结构深层水平位移、围护结构顶竖向和水平位移、地表沉降、地下水位、周围建筑物沉降以及支撑轴力的变化规律,得到以下结论:

①基坑变形受多种因素影响,本监测系统中基坑变形量及因基坑开挖导致的周边地表、建筑物沉降量均未超过限值。

②围护结构变形主要发生在基坑开挖阶段,底板浇筑完成后变形较小。

③基坑钢筋混凝土冠梁、支撑协同作用突出,能有效减小基坑变形。

④围护结构外水位在开挖初期有少量下降,开挖60天后趋于稳定,基坑旋喷桩止水帷幕隔水效果显著。

⑤基坑周边堆载土体会导致基坑支撑轴力增大,增大安全隐患,基坑开挖过程中须将土体及时移除。

⑥基坑施工监测,通过监测数据分析和及时预警并采取有效措施能保证基坑施工安全。

参 考 文 献

[1] 洪开荣.我国隧道及地下工程发展现状与展望[J].隧道建设,2015,35(2):95-107.

[2] 申琪玉,王建雄,王东.深基坑工程事故常见原因分析及对策[J].建筑技术,2015,46(10):912-914.

[3] 刘杰,姚海林,任建喜.地铁车站基坑围护结构变形监测与数值模拟[J].岩土力学,2010,31(增刊2):456-461.

[4] 李忠.成都地铁锦江站基坑监测与数值模拟分析[D].河北:石家庄铁道大学,2014.

[5] 唐翠萍,许烨霜,沈水龙,等.基坑开挖中地下水抽取对周围环境的影响分析[J].地下空间与工程学报,2005,1(4):634-637.

[6] 张莲花,孔德坊.沉降变形控制的基坑降水最优化方法及应用[J].岩土工程学报,2005,27(10):1172-1174.

[7] 丁洲祥,龚晓南,俞建霖.止水帷幕对基坑环境效应影响的有限元分析[J].岩土力学,2005,26(S1):147-150.

[8] 陈海龙,王晋昶,朱晓雨.超深临水基础防渗漏施工技术[J].建筑技术,2012,43(11):985-988.

[9] 方诗圣,张振,郭杨,崔伟,孙东晨.深基坑开挖对周围高层建筑沉降变形的影响分析[J].建筑技术,2014,45(7):592-595.