复荣通脉胶囊联合西洛他唑片治疗糖尿病下肢血管病变临床研究

2016-08-01吕树泉张淑芳王猛苏秀海韩中千

吕树泉 张淑芳 王猛 苏秀海 韩中千

摘要:目的 观察复荣通脉胶囊联合西洛他唑治疗糖尿病下肢血管病变的临床疗效。方法 将60例糖尿病下肢血管病变患者随机分为治疗组和对照组各30例,2组均予常规治疗,在此基础上,治疗组给予复荣通脉胶囊联合西洛他唑片口服,对照组仅予西洛他唑片口服,观察2组患者治疗前后临床症状、足背温度、踝肱指数(ABI)及血脂的变化。结果 治疗组总有效率为76.7%(23/30),对照组为50.0%(15/30),治疗组疗效明显优于对照组(P<0.05);与治疗前比较,2组患者治疗后间歇性跛行、静息痛及足部冷凉均得到一定程度改善,中医症候积分明显降低,且治疗组优于对照组(P<0.05,P<0.01);2组患者治疗后ABI、足背温度与治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.01),且治疗组改善优于对照组(P<0.01);2组患者治疗后总胆固醇、三酰甘油、纤维蛋白原与治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.01),且均优于对照组(P<0.05,P<0.01)。结论 复荣通脉胶囊联合西洛他唑片治疗糖尿病下肢血管病变的疗效优于单用西洛他唑片。

关键词:糖尿病;下肢血管病变;复荣通脉胶囊;西洛他唑片

DOI:10.3969/j.issn.1005-5304.2016.08.009

中图分类号:R259.872 文献标识码:A 文章编号:1005-5304(2016)08-0031-03

随着生活方式的改变,近年来糖尿病患者逐年增加,流行病学调查显示,我国成人糖尿病患病率已达11.6%[1],糖尿病患者约75%死于大血管并发症[2],糖

尿病下肢血管病变是糖尿病大血管并发症之一,为糖尿病足重要危险因素。现代医学主要采用降糖、调脂、抗凝、扩张血管等方法,但疗效不令人满意。本研究观察本院院内制剂复荣通脉胶囊联合西洛他唑片治疗糖尿病性下肢血管病变的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2013年3月-2015年4月于本院就诊的糖尿病下肢血管病变患者60例,采用随机数字表法随机分为治疗组和对照组各30例。治疗组男18例,女12例;年龄34~70岁,平均(55.21±10.08)岁;病程10~25年,平均(15.68±3.48)年。对照组男16例,女14例;年龄42~70岁,平均(56.57±8.24)岁;病程7~24年,平均(16.17±4.45)年。本研究方案通过本院医学伦理委员会审核,所有患者均签署知情同意书。

1.2 诊断及纳入标准

糖尿病下肢血管病变诊断参照2002年中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会制定的《糖尿病肢体动脉闭塞症诊断及疗效标准(草案)》[3]。①患者糖尿病病程较长,年龄多在40岁以上,吸烟史较长;②患者多有麻木、疼痛、足背发凉、间歇性跛行、静息痛等肢体缺血表现;③下肢血管彩超提示存在动脉粥样硬化斑块及狭窄表现;④常伴有高血压、冠心病、高脂血症、脑梗死等动脉硬化疾病;⑤排除血栓闭塞性脉管炎、大动脉炎等其他血管病变。

1.3 排除标准

①有糖尿病足者;②伴有其他严重疾病(如肝肾衰竭、恶性肿瘤、心力衰竭等);③应用同类药物者;④凝血功能障碍或有出血风险者;⑤不配合治疗者;⑥对治疗药物过敏者。

2 方法

2.1 治疗方法

所有患者均予常规治疗,包括饮食运动治疗、戒烟、胰岛素降糖、阿司匹林抗血小板聚集、阿托伐他汀钙调脂等。对照组在此基础上予西洛他唑片(浙江大冢制药有限公司,批号130601P),100 mg/次,2次/d,口服。治疗组在对照组治疗基础上加用复荣通脉胶囊(本院制剂室制备,由水蛭、地龙、全蝎、葛根、玄参、穿山龙、黄芪、牛膝、甘草等组成,装入胶囊,每粒相当于原药材2 g,批号140308)5粒,3次/d,口服。2组均以3个月为1个疗程,观察1个疗程。

2.2 观察指标

①中医症候积分:采用中医症状分级量化表[4],观察间歇性跛行、肢体冷凉感、静息痛等症状,按无、轻、中、重4个级别分别计0、2、4、6分,总分18分;②血脂:治疗前后检测总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、纤维蛋白原(FIB);③踝肱指数(ABI):采用ES-100V3多普勒血流探测仪(北京迪美德尔科技有限公司)测定;④足部皮温:采用EO-MD2糖尿病足诊断箱(北京迪美德尔科技有限公司)测量;⑤不良反应:观察治疗期间有无头晕、腹泻、头痛等不适症状,治疗前后检测血常规、尿常规、肝肾功能。

2.3 疗效标准

参照《糖尿病肢体动脉闭塞症诊断及疗效标准(草案)》[3]和《中药新药临床研究指导原则(试行)》[5] 制定疗效标准,分为显效、有效、无效3个级别。显效:下肢静息痛、冷凉感、麻木等临床症状消失,足背温度提高2 ℃以上,间歇性跛行跛距明显增加;有效:下肢静息痛、冷凉感、麻木等临床症状好转,足背温度提高1 ℃以上,2 ℃以下,间歇性跛行跛距有所增加;下肢静息痛、冷凉感、麻木等临床症状无好转甚至加重,足背温度及间歇性跛行跛距无提高。

2.4 统计学方法

采用SPSS11.5统计软件进行分析。计量资料用 —x±s表示,组间比较采用t检验;计数资料用百分比表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

3 结果

3.1 2组疗效比较

治疗组总有效率为76.7%(23/30),对照组为50.0%(15/30),治疗组疗效明显优于对照组(P<0.05),见表1。

3.2 2组治疗前后症候积分比较

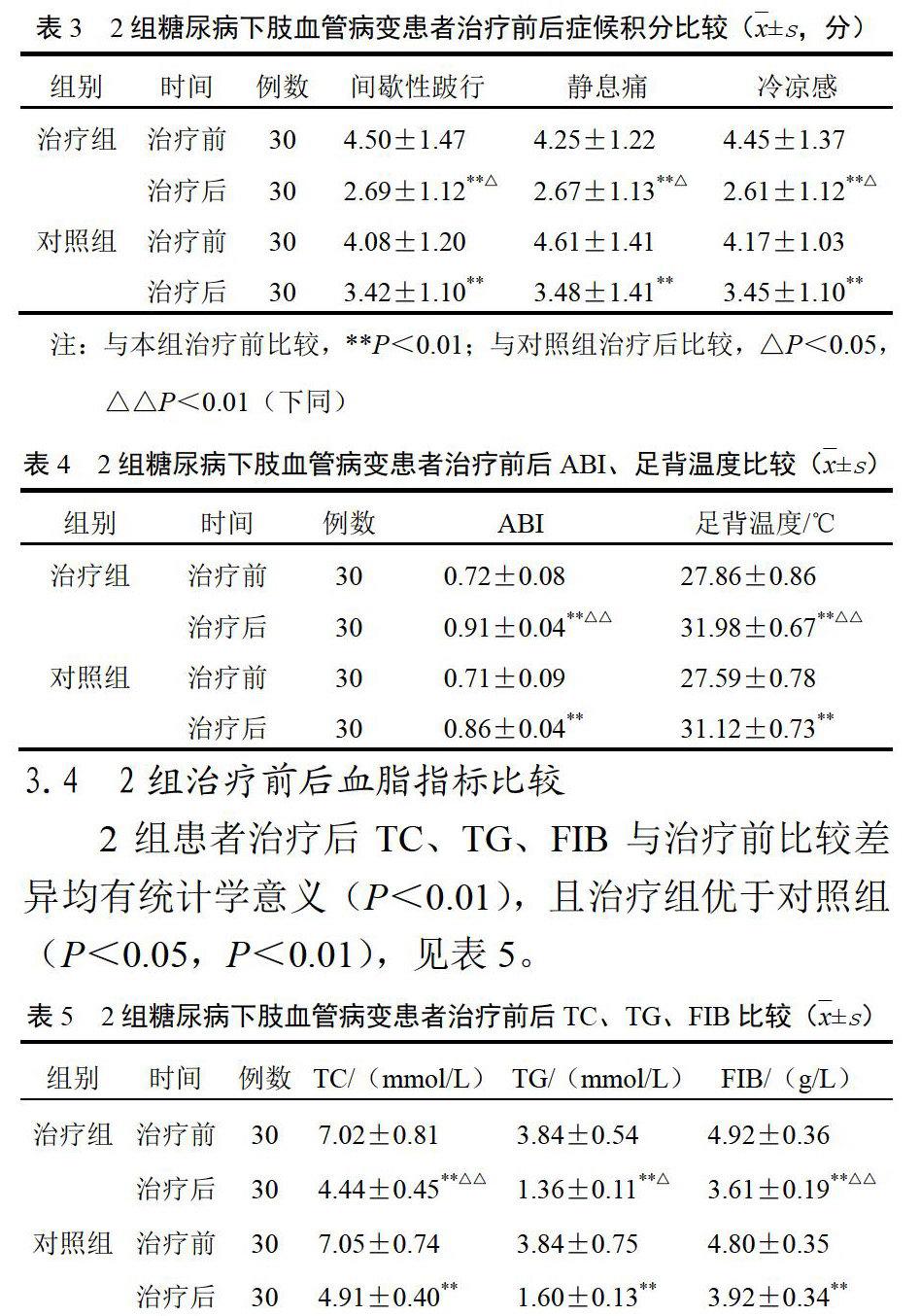

2组患者治疗后,间歇性跛行、静息痛及足部冷凉均得到一定程度改善,中医症候积分明显降低,治疗组疗效更佳(P<0.05,P<0.01),见表2、表3。

3.3 2组治疗前后踝肱指数、足背温度比较

2组患者治疗后ABI、足背温度与治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.01),且治疗组优于对照组(P<0.01),见表4。

3.4 2组治疗前后血脂指标比较

2组患者治疗后TC、TG、FIB与治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.01),且治疗组优于对照组(P<0.05,P<0.01),见表5。

3.5 安全性评价

治疗组有1例患者出现一过性皮疹,对症处理后很快缓解;对照组有1例患者出现轻度头晕,经治疗后好转。2组血常规、尿常规、肝肾功能指标检查均未见异常。

4 讨论

下肢血管病变主要包括股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉等血管的病变,其病理基础是动脉粥样硬化,糖尿病患者的动脉硬化具有发生率高、发病年龄小、进展速度快、截肢率高、病死率高的特点[6-7]。脂代谢紊乱是糖尿病和动脉粥样硬化发生发展的重要病理基础,慢性高血糖所致糖基化血红蛋白的增加及血脂代谢异常均可导致血管壁损伤,诱发并加重血管病变[8-9]。糖尿病下肢血管病变患者血液多处于高凝状态,易形成下肢动静脉血栓,诱发心脑血管事件。故临床上对脂代谢紊乱及血液高凝的干预为本病治疗重点,常应用调脂、抗血小板聚集、抗凝药物。西洛他唑是选择性磷酸二酯酶抑制剂,可抑制血小板磷酸二酯酶活性,升高环磷酸腺苷浓度,起到抗血小板聚集作用,同时具有扩张血管的作用,临床应用可有效改善下肢血流,升高ABI[10]。

糖尿病下肢血管病变属于中医学“脉痹”“血痹”等范畴,其久治不愈可引发脱疽。我们认为其病机为在阴虚、气虚、阳虚基础上夹有寒凝瘀血阻滞。复荣通脉胶囊为本院制剂,临床应用可有效治疗糖尿病周围血管病变[11]。本方仿补阳还五汤及血府逐瘀汤方义,选用虫类药物水蛭、地龙、全蝎以活血通络,配合黄芪、当归等扶正药物以益气活血,配以桂枝温通血脉,玄参、葛根以清燥热,甘草缓和药物毒性烈性。全方兼具辛、润、温、通等功效,从而达到通络活血、益气养阴的功效,扶正祛邪,适合长期服用。

本研究结果显示,应用复荣通脉胶囊联合西洛他唑可有效改善糖尿病下肢血管病变患者的脂代谢紊乱,可改善患者血液高凝状态,起到防治下肢血管病变的作用,值得进一步研究。

参考文献:

[1] XU Y, WANG L, HE J, et al. 2010 China Noncommunicable Disease Surveillance Group. Prevalence and control of diabetes in Chinese adults[J]. JAMA,2013,310:948-959.

[2] 中国医师协会内分泌代谢医师分会.2型糖尿病早期大血管病变无创性检查的专家共识[J].中国循环杂志,2014,29(3):167-171.

[3] 中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会.糖尿病肢体动脉闭塞症诊断及疗效标准(草案)[J].中国中西医结合外科杂志,2003,9(2):150-151.

[4] 苏秀海,孙文亮,李宝芬,等.复荣通脉胶囊治疗糖尿病下肢血管病变76例临床研究[J].河北中医,2006,28(1):13-15.

[5] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:233-237.

[6] 尚德俊,王嘉桔,张柏根.下肢血管疾病学[M].北京:人民卫生出版社, 2004:313.

[7] 国际糖尿病足工作组.糖尿病足国际临床指南[M].北京:人民军医出版社,2003:26.

[8] 段珊乐.简述2型糖尿病大血管并发症的新兴危险因素[J].临床医药文献杂志,2014,1(9):1491-1496.

[9] 魏聪,申锷,胡兵.糖尿病大血管病变的研究进展[J].上海交通大学学报(医学版),2010,30(10):1292-1296.

[10] 朱筱,陈敏,胡湘明.西洛他唑治疗2型糖尿病下肢血管病变的疗效[J].广东医学,2013,34(8):1281-1282.

[11] 于文霞,王猛,郭瑞卿,等.复荣通脉胶囊对糖尿病周围血管病变患者纤维蛋白原及超敏C反应蛋白的影响[J].辽宁中医药大学学报,2014, 16(5):173-174.