儿童哲学研究文献综述

2016-08-01汤广全

汤广全

(湖北师范大学,湖北 黄石 435002)

·教育研究·

儿童哲学研究文献综述

汤广全

(湖北师范大学,湖北 黄石 435002)

摘要:30年来,儿童哲学理论研究与实践探索在我国取得了一定进展,回顾与总结前人的研究成果,借鉴其学术经验与智慧,反思其研究与探索轨迹,并进行评价与创新,对于儿童哲学教育的健康发展具有重要意义。文章主要阐释儿童哲学的文献概貌、儿童哲学的翻译介绍、儿童哲学的概念阐释、儿童哲学研究的可行性与必要性、儿童哲学的实际运用与中国化及儿童哲学的研究综论。

关键词:儿童哲学;研究;教育;理论;实践

自20世纪80年代以来,中国儿童哲学理论与实践的研究开始萌发,陆续由翻译、介绍、实验到深入探究、实践推广等,其发展势头还在不断攀升,这是一个值得关注的教育学术现象,回顾与总结前贤与时俊的研究成果,进行综合评价与创新,服务儿童哲学中国化的健康发展,对于推动我国儿童教育质量的提升具有重要价值。

一、儿童哲学研究的文献概貌

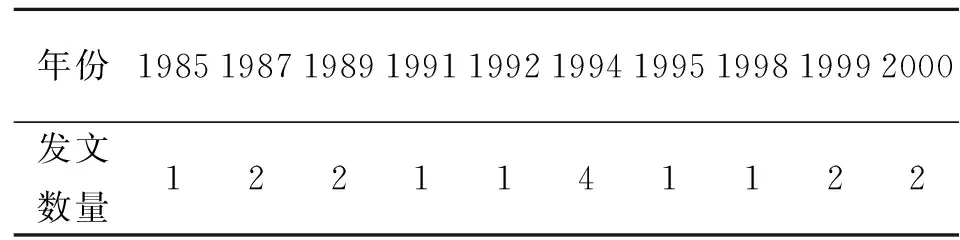

了解儿童哲学研究文献的总体现状是理解其学术发生、发展的前提,有利于我们更好地对儿童哲学研究进行分析、评价。综览中国知网学术期刊论文,以“儿童哲学”为主题进行精确搜索,结果发现,自1985年至2014年,30年间共有相关论文102篇。如果把这30年分为两个阶段,即2000年前(含2000年)为第一个阶段,2001年至2014年为第二个阶段,就能更详细地把握其发展轨迹。其中,1985—2000年即前16年,共有17篇,平均每年近1篇,而1986、1988年、1990年、1993年、1996年、1997年等6年中没有论文发表(见表1)。就研究的类型而言,5篇是阐释、论述,12篇是评论、译介。就发表期刊的类别而言,综合性期刊(含哲学人文社科类学报)4篇,哲学社会科学期刊3篇,教育专业期刊10篇,其中5篇是外文直接翻译过来的。

表1 1985—2000年以“儿童哲学”为主题的期刊论文分布情况

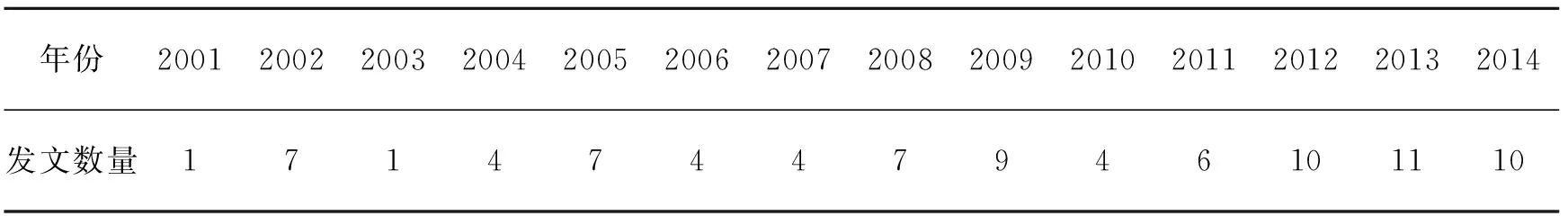

2001—2014年即后14年,共有85篇,平均每年6篇;2013年最多,共11篇;每年都有儿童哲学相关论文发表(见表2)。就发表期刊的类别来说,社科类综合期刊和哲学人文社科类学报发表28篇,教育类专业期刊57篇,哲学社会科学期刊没有发表,这与前16年儿童哲学发表的期刊分布相比,是一综上所述,以“儿童哲学”为主题的研究成果呈逐年上升趋势,尤其是新世纪以来上升的速度在加快,且在研究内涵上也发生了一些变化,主要表现在以下三个方面。

表2 2001—2014年以“儿童哲学”为主题的期刊论文分布情况

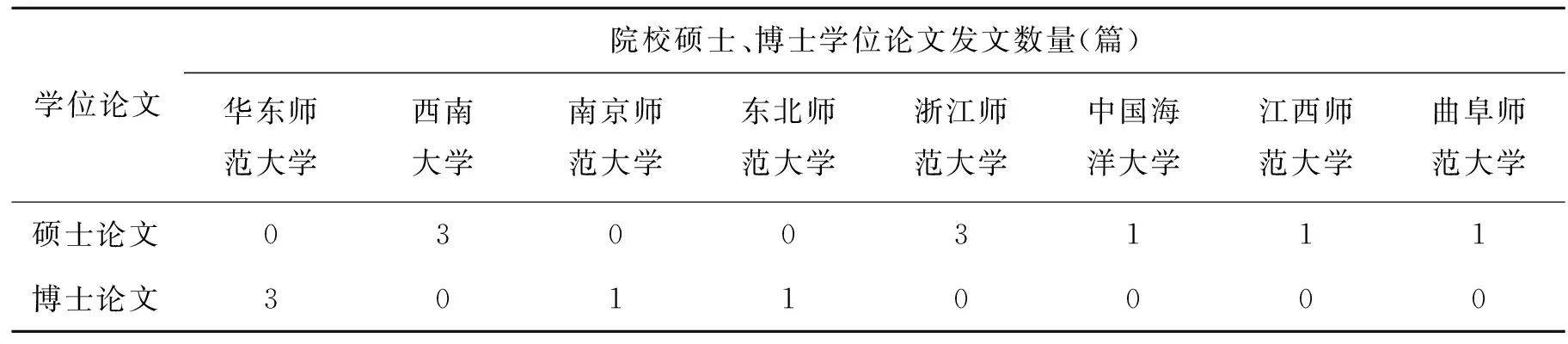

个根本性的变化。 同时,硕士、博士学位论文中,有18篇论文主题与儿童哲学密切相关。其中,4篇硕士学位论文题目中直接含有“儿童哲学”的字眼,3篇来自上海师范大学,1篇来自云南师范大学:2012—2014年每年各1篇,2004年1篇;2篇来自教育学原理专业,1篇来自教育技术学专业,1篇来自心理健康教育专业;4篇硕士学位论文都来自地方师范大学,区域分布上正好一东一西。

第一,由翻译、介绍走向具体内容的深入探索。2000年以前16年间的17篇与儿童哲学主题相关的期刊论文侧重介绍、评述美国学者李普曼(Matthew Lipman)、马修斯(Gareth Matthews)的儿童哲学探究内容。如在13篇以“儿童哲学”为题名搜索的期刊论文中,评论、译介就有9篇,所占比例近70%,而阐释、探索类的论文只有4篇,所占比例近30%。而且,在4篇探索性论文中,对儿童哲学的研究也只停留在“初探”“浅析”“略论”的层次,既缺失深度又没有广度。2001年以后14年间以儿童哲学为主题的85篇期刊论文倾向于探析儿童哲学的内涵、层次、理论假设、研究可行性等,少数扩展到儿童哲学课程、实施方法、实践介绍、研究分期、回顾与总结等层面上,甚至有研究者还从民族文化自觉的角度探析儿童哲学教育内容须与传统文化及当下中国的实际相结合,以走出一条富有中国特色的儿童哲学之路[1]。

第二,由普通期刊论文向硕士、博士学位论文的推展。30年间尤其是前19年(1985—2003年)儿童哲学的引介与探讨还只停留在一般期刊论文上,而2004年云南师范大学教育学原理专业硕士研究生吕绍娴首先向儿童哲学研究领域迈出了第一步,她撰写了《李普曼儿童哲学中学校德育理论与实践探析》的学位论文。时隔7年后的2012年、2013年、2014年,上海师范大学相继有3篇硕士学位论文开始综合探究儿童哲学的理论与实践,使得儿童哲学研究领域发生了新的变化,即能够相对系统地理解与阐释儿童哲学,以服务于理论与实践。此外,少数学人开始进行儿童哲学的行动研究,并以此为基础,完成了硕士学位论文[2]。这样,除上述云南师范大学与上海师范大学以儿童哲学为对象、主题鲜明的硕士学位论文外,近10年来与“儿童哲学”主题相关的硕、博士学位论文还有14篇(见表3)。上述硕士、博士学位论文主要集中在东部地区的师范大学。平均每年1篇。

表3 2004—2014年以“儿童哲学”为主题的大学硕士、博士学位论文分布情况

第三,儿童哲学的研究者及关注内容的显著特点与国内最早试行儿童哲学教育教学实践的区域即云南、上海直接相关。证据有四:一是题名直接含有“儿童哲学”字眼的4篇硕士学位论文中,云南师范大学最早,即吕绍娴的《李普曼儿童哲学中学校德育理论与实践探析》(2004);上海师范大学最多,即周洁的《数字故事在小学课堂教学中的应用研究——以六一小学儿童哲学校本课程为案例》(2012)、高妍妍的《儿童哲学探究——课程与教学层面的思考》(2013)、金颖的《儿童哲学教育提升小学生自我效能感、创造性的实验研究》(2014)。二是以“儿童哲学”为主题的5篇博士学论文中,地处上海的华东师范大学占了3篇,即以郅庭瑾的《为何而教——超越知识与思维之争》(2001)、古秀蓉的《理解情境:走近幼儿的伦理视界》(2007)、钱雨的《儿童文化研究》(2008)最为显著。三是国内出版的2部由小学教师为主导编写的儿童哲学教材分别来自云南、上海,即彭琨主编的《中国儿童哲学》(云南科技出版社,2000)、陈红主编的《聪明学习,学习聪明——上海市杨浦区六一小学儿童哲学课程实践探索》(复旦大学出版社,2013)。四是儿童哲学教育教学最早试行的旁证,即报纸文章中的10篇(按知网篇名搜索),时间分布是2000年至2012年,直接报道云南并来自云南的报刊有2篇,另外3篇出自全国性的报纸,直接对云南试行儿童哲学教育教学进行阐释或解说;在3篇主题含有“儿童哲学”的年鉴中,来自上海的就占了2篇,时间均是2006年。上述情况表明,儿童哲学教育教学的试行在地区分布上极不均匀,也投射出儿童哲学教育教学在推广中遇到的困难。

二、儿童哲学的翻译介绍

作为舶来品,儿童哲学研究一开始主要来自美国,也有来自对中国台湾儿童哲学的理论与实践的借鉴。作为实验,儿童哲学教育教学在中国最先是在云南、上海两地的小学试行的。上述两点决定了儿童哲学这一新生事物要在中国本土生根、发芽、发展、壮大,自然离不开翻译、介绍、引进。学界对儿童哲学的介绍主要有三个方面:一是有关儿童哲学的外文翻译;二是国内学者的理解与介绍;三是儿童哲学实践应用的概述。

1.儿童哲学论文的直接翻译

主要是俄罗斯及苏联作家对儿童哲学的理解,如苏联学者克拉林对马修斯及儿童哲学的阐释(李国海译,《现代外国哲学社会科学文摘》,1987年第7期)、俄罗斯学者尤林娜的《儿童哲学》(上、下)(分别由李国海、李淼译,《现代外国哲学社会科学文摘》,1994年第2、3期)对儿童哲学的理解与评析,还有直接来自美国儿童哲学创立者李普曼本人对儿童哲学与批判性思维的分析(廖伯琴译,《教育评论》,1989年第6期),这些翻译性的介绍都是发生在2000年之前,侧重对马修斯、李普曼的儿童哲学内容的一般性解读及评析。此外还有澳大利亚学者菲利普·卡姆对李普曼生平及其儿童哲学的介绍与评述。其中,李普曼本人则重点对儿童哲学与批判性思维之间的关系进行了集中剖析,他认为,儿童哲学课程是教育探究方法的范例,即鼓励学生自己去探索和思考每一学科领域中的知识,以成为一个知识的主动追求者,一个坚持不懈的提问者,不断关注那些迄今为止仍被忽视的关联与差异,去比较与对照、分析与假设、实验与观察、测量与考察等[3]。

2.国内学者对儿童哲学的引介

主要关涉的是李普曼及其儿童哲学内容述略,如张诗亚的《李普曼的儿童哲学观概说》(1989)、周庆行的《李普曼的儿童哲学计划述介》(1992)、刘晓东的《美国哲学家加雷斯·皮·马修斯的儿童哲学研究》(1995)、邓鹏的《把哲学的金钥匙交给孩子——李普曼及儿童哲学》(1999)、方展画的《李普曼以对话为核心的儿童哲学课程及其启示》(2005)、徐湘荷的《李普曼的儿童哲学计划》(2005)等。这些引介主要发生在2005年尤其是2000年之前。论者从不同的角度解读李普曼的儿童哲学,其中邓鹏的阐释较为综合,具有一定的代表性。他认为,李普曼的儿童哲学是为孩子服务的;主要根据儿童心理发展规律,采用通俗易懂的语言与对话形式,把柏拉图、黑格尔思维方法的精髓简化到儿童能理解、运用的水平;它针对儿童日常遇到的问题,引导其逻辑地、有条理地分析问题,最终合乎情理地解决问题[4]。

3.儿童哲学实践应用的阐释

主要是对儿童哲学在教育教学中具体运用的论述,如邓迪的《李普曼的儿童哲学计划在中国小学课程中的应用》(2009)、张蕙的《一种新课程的诞生:构建家校互动式儿童哲学微课程》(2014)、陈红的《我们是这样开发校本课程的——<儿童哲学>教材开发的实践研究的十年历程》(2009)、刘凌波的《论儿童文学的新发展——从杨茂秀对儿童哲学的实证研究谈起》(2013)等。这些论文发表的时间都是在2009年之后,是儿童哲学实践探索的结晶。其中,陈红对儿童哲学的实践运用进行了较为翔实的阐释:上海市杨浦区六一小学自1999年开始,借鉴国外教育理论,自主开发校本课程《儿童哲学》,经过从编写讲义、建构教材到形成拓展型课程教材等三个阶段,在儿童哲学课程的目标、主题、内容和教材体例等方面进行了全面而深入地探讨,取得了丰硕的成果和宝贵的经验[5]。

总之,介绍类期刊论文篇数在所有儿童哲学的文献中占有很大比例,阐释的角度也是多元的,突出表现在对儿童哲学基本内涵的解读,为中国儿童哲学研究及实践推广做出了贡献,但翻译、介绍、铺陈的笔墨较多,批判创造的较少,流于表面,深度挖掘略嫌不足。

三、儿童哲学基本概念的阐释

在儿童哲学理论的传播与研究中,儿童哲学概念的解读是一个基础性问题,它是研究与推广儿童哲学的前提。因此,学者们对于儿童哲学概念的关注较多,探究的篇幅自然不少。在儿童哲学概念的内涵探索中,主要有两类研究较为集中且突出。

1.儿童哲学概念的三层含义

坚持这一观点的学人较多,其中以刘晓东为主要代表,这类探索普遍认为儿童哲学的内涵有三:儿童思维训练计划,即认为儿童哲学意在培养孩子的思维品质,必须要维护和帮助儿童独立地思想;儿童的世界观,即认为儿童哲学是关于宇宙人生的观念,包括儿童的好奇、困惑、探究,对世界的理解与阐释;儿童哲学,意在对儿童世界进行全方位的探索,近于儿童学。最终,论者认为,儿童哲学作为一门学科,包括儿童哲学探究计划(philosophy for children)、儿童的哲学(children's philosophies)和童年哲学(philosophy of childhood)等三部分[6]。

2.儿童哲学概念的狭义、中义、广义之分

儿童哲学的概念不是笼统的三层含义,而是层层递进,是立体的,而不是“平面”的。持此种观点的论者较少,其中以高振宇为主要代表,具体内容如下:儿童哲学的第一层含义是狭义的,构建哲学教室,拥有特定的教材,融入现有的学校课程体系,并形成从学前到高中的连续性,意在培养学生的思考技能与思维习惯;第二层含义是中义的,即认为思维训练仅是儿童哲学的一部分内容,更主要的是关注儿童的哲学思考,突出哲学探究的过程体验,以提升儿童整体的哲学素养;第三层含义是广义的,即童年哲学,把儿童哲学看作是对儿童整个精神世界的研究,从文化、文学、影视、戏剧、音乐、心理等方面审视儿童精神已尽人皆知,也可从哲学、历史、神学等维度开启更多的儿童研究视角。总之,儿童哲学是一个综合体,狭义、中义、广义从不同维度反映儿童哲学的真实面目[7]。

上述两类探索在层次上较为清晰,在内容上较为明确,为中国儿童哲学教育教学的实践推广与深入研究做出了奠基性贡献。就逻辑思维而言,后者的探析在广度与深度上略胜一筹,尤其是从儿童哲学概念的狭义、中义、广义三个维度展开的条分缕析,具有较强的思辨色彩,对“童年哲学”内涵的解读较为通识、博雅,蕴含丰厚。但二者对“儿童哲学”与“儿童哲学教育”两个看似相同的概念未能进行严密的逻辑辨析,尤其是有关儿童世界观与童年哲学的阐释还不够明晰,尚需专文进行细致分辨。

四、儿童哲学研究的可行性与必要性

儿童哲学教育的理论研究与实践探索在发展过程中还面临不少困难与压力,其可行性与必要性的论证就属于学理层面的难题之一。儿童哲学教育的可行性与必要性是逻辑性较强的理论探索,极富挑战性,需要一定的哲学思辨功力,可喜的是学界有人对此进行了大胆的探索。

1.儿童哲学研究的可能性与必要性

儿童哲学教育教学的试行及其推广需要在理论上加以阐释。论者认为,儿童哲学研究既有可能性又有必要性,可能性的理由有五:一是儿童与哲学具有内在的天然的关联;二是儿童的哲学思维与其认知能力的发展是否成熟无关;三是儿童的言谈与发问时常触及哲学的奥秘;四是相对于成人而言,儿童更有条件学习哲学;五是儿童能否学习哲学取决于我们怎样教他们。在此基础上,论者认为,儿童学习哲学研究具有一定的必要性,一方面,哲学与教育具有内在的关联,另一方面,在我国的教育教学方式中哲学思维风格存在很大的缺失。具体而言,儿童学习哲学可以获得事物多方面的意义,比如,有利于儿童发现事物存在的多种可能性,克服个人主观成见或偏见,在写作或言谈中保持逻辑的连贯性与一致性,为自己的信念提供理由或证据,发现学科与学科之间的内在联系,认识、理解及应对各种具体的问题情境,等等[2]。

2.儿童哲学教育的可能性依据

儿童哲学教育实践是否可行既需要逻辑论证又需要理论指导。论者认为,儿童哲学教育既是必要的又是可能的,且认为儿童哲学教育的可能性依据主要有三:一是哲学本义与儿童天性都是“爱智慧”;二是“‘哥白尼式的革命’与儿童哲学探索的萌芽”,认为儿童的哲学探索可能萌发于二三岁,四至六岁的儿童就已具备学习哲学的条件;三是“一个越来越被证实而不是被证伪的假设”,并举例进行详细实证,结论是“事实胜于雄辩”,因此,对儿童进行哲学教育毋庸置疑[8]。

前者的论述较为全面,把儿童哲学学习的可能性与必要性及意义综合起来进行阐释,形成一个逻辑整体,在学理上较为周全。但在细节的阐释与事例的铺陈上只是点到为止,着墨较少。如在论述儿童学习哲学的必要性时,论文前部分详细地论述了哲学与教育的内在关联以及现实的教育教学中哲学思维方式的缺失,较为翔实;而后部分从6个方面阐释儿童学习哲学的“意义”,但每个方面的内容都一笔带过,草草收场,过于简化。

后者论述的笔墨较为集中而精细,且无意中触及了学界一直没有引起足够关注的两个相近而极易混淆的概念:儿童哲学与儿童哲学教育。这一逻辑“析出”足以显示出论者严谨而敏于思辨的学术功底。但论题的主标题“相信儿童‘爱智慧’的能力”与副标题“对儿童哲学教育之可能性的论证”在逻辑衔接上尚待商榷。同时,“判据二”“‘哥白尼式的革命’与儿童哲学探索的萌芽”的小标题与结论——儿童的哲学探索可能萌发于二三岁及四至六岁的儿童已具备学习哲学的条件,在逻辑推论上有待进一步推敲与探讨。

五、儿童哲学的实际应用与中国化

儿童哲学的可行性与必要性的论证是儿童哲学中国化实践的理论先导。对儿童哲学实际运用的研究起步较晚,研究者不多,就有限的研究来说,主要是对两方面的内容进行了探讨。

1.儿童哲学教育教学具体实践的探索

这方面的探索集中体现在硕士学位论文中。论者借鉴李普曼的儿童哲学理论,探讨如何对幼儿进行哲学思维能力训练。通过实验,论者认为幼儿是天生的哲学家,他们具有独特的哲学观,如原始性、形象性等;幼儿哲学思维包括思维能力和思维技巧;幼儿在哲学思维训练的实验中,也存在一些问题,如执着于固定的答案,有从众性、排他性的倾向;等等[9]。另有论者研究数字故事在小学儿童哲学教学中的创新应用和课堂效果,利用制作、播放并讲述数字故事的方法,使儿童哲学课堂中信息技术与课程整合上升到一个新台阶,让学生在形象生动的氛围和环境里学习哲理;而对于故事中的冲突,则采用形象化的数字表达,激发学生的学习兴趣与创造热情,促进其主动探索、积极发问。由此,数字故事就会成为师生课堂互动的载体,从教学目标、教学过程及教学评价三个维度,进行具体的教学实践研究,力争为小学课程的教学探索出一个以数字故事为手段的新模式[10]。儿童哲学教育教学具体实践的探索具有理论联系实际的取向,且有实践探索的勇气。但前者的实验班级有限,实验时间较短,结论略显仓促,如实验只在幼儿园大班进行,且实验次数只有7次,每次30分钟;后者的探索过程及结论是否可靠尚需推敲,如主要着眼于小学三、四、五3个年级,一、二、六3个年级不在考虑之列,这样选择与抽样的依据是什么,其他诸如教师个人的教学能力、学科教学内容等是否影响儿童哲学应用研究过程及研究结果。

2.儿童哲学实践的中国化

儿童哲学的实际运用是在一定文化语境下发生的,这就涉及理论联系实际、基本原理与本土实践相结合的问题。在儿童哲学的实际应用中避免不了西方文化与中国文化的融合问题。儿童哲学本源自西方,是舶来品,在认识、引进、吸收、消化与创造的过程中,如何处理外来文化的拿来主义与本土文化的民族自觉就成了一个必须面对的瓶颈。儿童哲学在中国本土传播、生根与发展的过程中,是否原汁原味地把 “儿童哲学”搬进中国课堂,直接移植到实际教学中,如何把西方文化语境下的儿童哲学内容与中国传统文化、民族心理及当代中国基础教育的实际相结合,是一个亟待解决的重要问题。在这方面,学者们进行了可贵的探索。如有论者认为当下中国儿童哲学课程形态多样,但创新的基础严重薄弱;儿童哲学的传统教材并未获得运用,代之以各校自行研发的教材,其实际效果令人生疑;教学方法呈现多元化,但对具体的教学内容关注不够。最后,论者认为,成立中国儿童哲学研究中心是一个最好的解决途径[1]。另有论者从细微处集中阐述十多年来儿童哲学在我国的具体实施及研究局限于小范围内,只能受到“小众”的关注,主要是由于儿童哲学教育效果的后显性、儿童哲学自身的局限性及其“自上而下”的推广方式等因素所致[11]。儿童哲学教育中国化的探索具有一定的现实针对性。前者体现出强烈的民族文化自觉意识,但最后的推论略嫌仓促、武断,如认为中国儿童哲学研究中心的成立是“当务之急”。后者论述的主题较为集中而突出,但论证过程有待完善、细化,如儿童哲学本土化困境的表现形式有哪些、如何破解困境等内容没有得到应有的关注。

儿童哲学的实践及中国化的探索具有方法论的性质,对中国儿童哲学教育的实践具有重要的指导意义,这样的探索具有很强的现实针对性,但其哲学视野与多学科探索维度仍有巨大的研究空间。本来,在西方,多样化的儿童哲学行动对教育工作者就提出了诸多的挑战[12]。因此,立足于不同的文化生态及时代特色,儿童哲学中国化的表现形态理应不拘一格,气象万千。

六、儿童哲学的理论与实践综合

学术综论与实践综合是儿童哲学学术探索及儿童哲学中国化的必然结果。30年来,儿童哲学研究的翻译与引介、儿童哲学基本概念的内涵探索、儿童哲学研究的可行性与必要性、儿童哲学的实际运用及中国化等方面取得了一些进展。归纳与总结自然水到渠成,一些先行者在这方面进行了可贵的探索。

1.总结与展望

儿童哲学研究经过多年的发展,进步与困难同在。学界有论者敏锐地认识到有必要对儿童哲学研究进行一个理论回顾、综合及展望[13,14]。论者认为,我国儿童哲学研究的现状是问题与成就并存,研究领域尚需进一步拓展,研究的深度有待加强,比较研究亟待完善;相比前二十年的研究,近十年的研究显得较为理智,即在引进、介绍、实验的同时,研究者们开始对儿童哲学研究的方向和内容进行审视,以寻找儿童哲学与中国教育改革的契合之路。

这样的总结、回顾与展望在儿童哲学研究领域尚属首次,表明论者视野开阔、思想敏锐,具有较强的理论驾驭能力,尤其是提出比较研究的观点较为新颖,但论者对世界范围内儿童哲学尤其是我国儿童哲学发展阶段划分的依据论述不足,阐释略嫌简单,论断较仓促,有待进一步论证。

2.理论联系实际

总结与展望是为了实践,实践又是对理论与运用的综合。难能可贵的是,学界没有停留在理论的总结性思考与追问上,而是对理论与实践进行了综合而系统的探索,尽管此前也有论者零星地、片段式地触及这个问题。在理论上,儿童哲学研究具有可能性与必要性,并在此基础上探讨了儿童哲学的课程、教材、教法问题;在实践上,介绍、评析了我国中小学开设儿童哲学课的典型个案学校的具体实践,管窥我国中小学儿童哲学课的进展,特别是以行动研究的方式,以国外著名儿童哲学启蒙读物中的某一主题及儿童文学作品作为教材,以上海市某小学低年级学生为授课对象,尝试开设了三节儿童哲学课,以此检验儿童哲学课开设的可能性与必要性[2]。

这样的综合研究,尤其是行动研究方法富有探索的勇气,开国内儿童哲学研究的风气之先。但论文结构松散,前后衔接不自然,在逻辑衔接上有待完善,如第五章“儿童哲学课的典型实践透视”[10]、第六章“儿童哲学课的自我实践探索”[10]与前面几章是什么关系、第六章中小学一、三、四3个年级的实践探索的个案之间具有什么内在联系,论者没有处理好前后内容的逻辑衔接,读者不明就里。

3.教材与专著的诞生

随着理论的翻译、介绍、阐释及创生,伴着实践的大胆探索,儿童哲学研究的教材编写、专著出版也同时跟进,它们可视为特殊的实践总结、研究综述。如教材主要有2部:一是云南昆明铁路南站小学编写的《中国儿童哲学》(彭琨主编,云南科技出版社,2000年出版);二是上海杨浦区六一小学编写的《聪明学习,学习聪明——上海市杨浦区六一小学儿童哲学课程实践探索》(陈红主编,复旦大学出版社,2013年出版)。专著类儿童哲学主要有:詹栋梁的《儿童哲学》(广东教育出版社,2005年出版);刘晓东的《解放儿童》(江苏教育出版社,2008年出版);高振宇的《儿童哲学论》(山东教育出版社,2011年出版)。此外还有中国台湾学者杨茂秀的系列儿童哲学作品,如《谁说没人用筷子喝汤》《我们教室有鬼》等。这些教材与专著领风气之先,不管是总结实践还是综合理论,都是对中国儿童哲学教育精神的凝练。

无论是儿童哲学的总结与展望,还是理论联系实际的综合,抑或是教材与专著的出版,都是近30年来中国儿童哲学发展的结晶,是学人孜孜以求的必然结果,为中国儿童哲学及教育事业做出了一定的贡献,但实践探索的广度仍有巨大的拓展余地,理论探索的深度仍需哲学思维的深度介入,以催生斑斓多姿儿童哲学教育之花。哲学的深度介入无疑是中国儿童哲学教育实践探索与理论研究的短板。姑且不论中国台北儿童哲学研究者的哲学背景,至少就大陆研究儿童哲学的学人群体来看,几乎都是出于教育学界。儿童教育如能加入哲学的熏陶,就更能优化[15]296。

七、结语

儿童哲学研究的文献内容内涵丰富,且在不断发展。30年来,儿童哲学的理论研究与实践探索对中国基础教育的良性发展做出了一定的贡献。文献研究不是溢美,更不是揭短,而是在述评已有研究成果的基础上,引出进一步研究的课题或方向[16]。儿童哲学研究综述也不例外。儿童哲学教育是一项系统的社会工程。

其一,哲学学人需要深度介入儿童哲学教育的理论与实践。儿童哲学研究30年尤其是后10多年,哲学背景的学人参与度严重匮乏,儿童哲学概念的逻辑“清思”、儿童哲学教育的必要性及可行性的严密论证、儿童哲学教育理论与实践的“提纲挈领”呼唤哲学学人的加盟。不利用哲学知识,就不能在方法论的指导下形成教育理论[17]109.。无论是在事实领域还是在价值领域,哲学主要不是提供一种技巧或答案,而是作为一个平台,学生可以在此确定哪些是我们时代的重要问题以及通过与他者的平等协商可以寻找到属于他们自己的答案[18]。这既是西方儿童哲学的本质所在,也是儿童哲学中国化的理想追求。

其二,儿童哲学教育中国化必须得到加强。中国有几千年的文明积淀,文化智力资源丰沛,完全可以依靠自身的社会资源独立自主地从事儿童哲学教育中国化的建设。哲学的主要任务是提问,这必须由我们自己来做[19]5。翻译和借鉴都只能是在自主开发、自我创造的基础上“添砖加瓦”,而不能“去中国化”、唯“洋”是从。因为哲学思考并不是去重复他人的思想[20]5.。同时,儿童哲学资源的借鉴不能局限于一隅。美国儿童哲学资源固然丰富,但不能代表世界,也不能代表“唯一正确”,更不等于领先世界。因为就连有“儿童哲学之父”之称的李普曼本人,其教学实践与其理论学说也是不尽一致的[21]153.,遑论其他?中国儿童哲学教育资源的“汲取”应由“单向”的美国扩大到德、法、俄罗斯、芬兰、奥地利、以色列等,甚至扩大到发展中国家。而且,中国儿童哲学教育更需要创造性的发展。创造的前提是“汲取”中的怀疑、批判、甄别、选择。因为批判的心灵是哲学之路不可或缺的元素[22]7。

其三,儿童哲学教育实践探索的深广度需要不断拓展。儿童哲学教育推广的区域与推广的年龄段还非常有限,其实践探索的路径尚处于模仿、单面化的阶段,不利于教育教学质量的大幅提升。推广范围需要不断扩大,推广的年龄段可由小学全面向幼儿园、中学发展,探索的途径应立足于中国本土,大胆探索,不拘一格。第一流的教育家就要“敢探未发明的新理”“敢入未开化的边疆”[23]14。比如,儿童哲学教育的师资培养、培训及教材编写需统筹兼顾。儿童哲学教育的困境之一是师资有限、教材有限。师资培养、培训是其短板。儿童哲学教育推广学校的“单打一”,即主要依靠推行儿童哲学教育的小学本身建设教材、培训师资,不能充分利用广泛的社会资源进行儿童哲学教育的系统建设,诸如利用高校的哲学师资力量、高校的人才培养方式、社会力量等进行儿童哲学教育师资的综合培养、培训。

参考文献:

[1]高振宇.儿童哲学的中国化:问题与路径[J].全球教育展望,2009,(8):25-29.

[2]高妍妍.儿童哲学研究——课程与教学层面的思考[D].上海:上海师范大学,2013.

[3][美]李普曼.儿童哲学与批判性思维[J].廖伯琴,译.教育评论,1989,(6):63-65.

[4]邓鹏.把哲学的金钥匙交给孩子——李普曼及儿童哲学[J].教育发展研究,1999,(12):15-18.

[5]陈红.我们是这样开发校本课程的——《儿童哲学》教材开发的实践研究的十年历程[J].上海教育科研,2009,(7):61-63.

[6]刘晓东.儿童哲学:外延和内涵[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2008,(3):48-51.

[7]高振宇.儿童哲学的再概念化——对李普曼与马修斯“对话”的再思考[J].学前教育研究,2010,(6):8-11.

[8]庞学光.相信儿童“爱智慧”的能力——对儿童哲学教育之可能性的论证[J].天津市教科院学报,2014,(2):5-9.

[9]陈怡.幼儿的哲学思维能力训练:基于故事的实践探索[D]. 上海:上海师范大学,2013.

[10] 周洁.数字故事在小学课堂教学中的应用研究——以六一小学儿童哲学校本课程为案例[D]. 上海:上海师范大学,2012.

[11]陈荟.儿童哲学本土化困境及其对我国教育研究的启示[J].西川师范学院学报,2013,(2):80-84.

[12]MURRIS K S. Philosophy with Children,the Stingray and the Educative Value of Disequilibrium[J].Journal of Philosophy of Education, 2008,42(3-4):667-685.

[13]方红.儿童哲学研究的回顾与前瞻[J].湖南师范大学教育科学学报,2011,(1):102-105.

[14]方红.儿童哲学研究的缘起与现状考察[J].上海教育科研,2011,(3):19-21.

[15]詹栋梁.儿童哲学[M].广州:广东教育出版社,2005.

[16]教育科学研究编辑部.重视文献综述在教育研究中的价值[J].教育科学研究,2015,(4):29-32.

[17][俄]弗·弗·克拉耶夫斯基.教育学原理[M].张南星,等.译,北京:教育科学出版社,2007

[18]VANSIELEGHEM N,KENNEDY D. What is Philosophy for Children, What is Philosophy with Children——After Matthew Lipman[J]. Journal of Philosophy of Education, 2011,45(2):171-182.

[19][挪]G.希尔贝克,N.伊耶.西方哲学史——从古希腊到二十世纪·导论[M].童世骏,等,译.上海:上海译文出版社,2004.

[20][西]费尔南多·萨瓦特尔.哲学的邀请——人生的追问·致读者[M].林经纬,译.北京:北京大学出版社,2007

[21]杨茂秀.好老师是自己找的[M].北京:首都师范大学,2011

[22][法]多米尼克·贾尼科.父亲的最后30堂哲学课[M].张宪润,译.长沙:湖南科学技术出版社,2010.

[23]陶行知.中国教育的改造[M].北京:人民出版社,2008.

(责任编辑:金云波)

收稿日期:2016-02-01;收修日期:2016-05-29

基金项目:湖北省黄石市2014年社会科学研究课题(2014Y112);湖北师范大学人才引进科研项目(2014F029);民政部政策理论研究委托课题(2016MZRL010913)

作者简介:汤广全(1967—),男,安徽无为人,教育学博士,副教授,主要研究教育哲学。

中图分类号:G610

文献标志码:A

文章编号:1003-0964(2016)04-0057-07

A Literature Review of the Research on Philosophy for Children

TANG Guangquan

(Hubei Normal University, Huangshi 435002, China)

Abstract:For about 30 years, philosophy for children of theoretical research and practical exploration in our country has made some progress. It is better service to the healthy development of the education of philosophy for children by reviewing and evaluating from the academic experience and wisdom. This paper mainly explains the literature review of philosophy for children, children's philosophical introduction, its connotation explanation, its feasibility and necessity and Chinese philosophy for children.

Key words:philosophy for children; research; education; theory; practice