试论朝阳

2016-07-30敖嫩

敖嫩

摘要朝阳一赤峰地区第四纪黄土发育完好,其特点与晋陕地区黄土堆积时的特点基本一致。黄土中所产的哺乳动物化石较为丰富,按其产出地层进行了化石组合,并根据其组合特点反映哺乳动物的迁徙、演化规律,结合孢粉分析资料,推断黄土堆积期间古气候及地质环境的演变。朝阳一赤峰地区第四纪黄土分布广,地层发育齐全,出露完整。黄土中的哺乳动物化石均为干旱草原性的动物群,有鼢鼠类、马类、鸵鸟等:黄土中的植物花粉以草本占优势,如蒿属、藜科、禾本科等。反映了黄土是在干旱气候条件下堆积的,这与晋陕地区黄土堆积时的特点基本一致。本文根据黄土堆积时“喜冷”或“喜暖”动、植物群的组合特性,为探讨当时的古气候状况。

关键词:黄土;化石;环境;气候

一、黄土的堆积特征

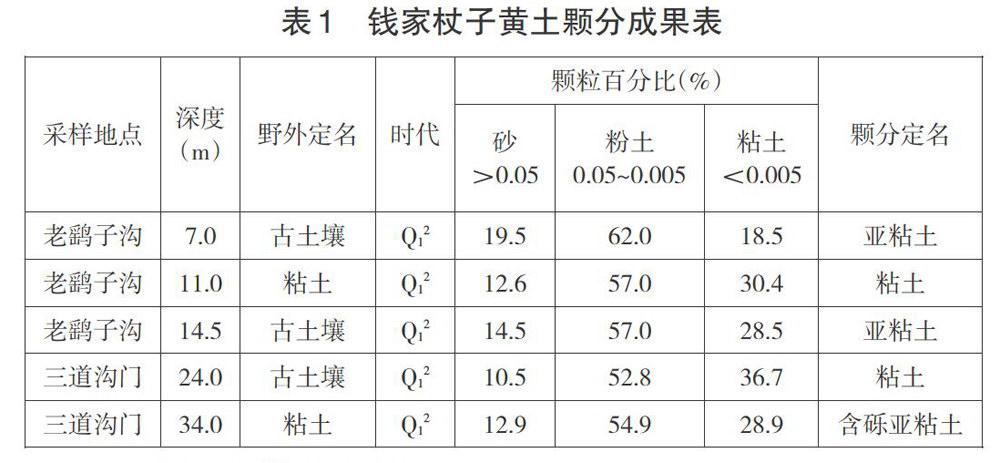

1.早更新世钱家杖子黄土

黄土覆于薄层砾石层之上,为棕红色粘土。粘土含量较高,一般达30%左右(见表1)。含少量钙质结核,结构致密、坚硬,具垂直节理,含两层赤红色古土壤。顶部古土壤层厚达2m,有植物根孔及洞穴。在朝阳、凌源等地见到的黄土底部有一层结核层,结核个体大(直径10cm~20cm),空心,内中有核,当地人称之为“人头核子”。

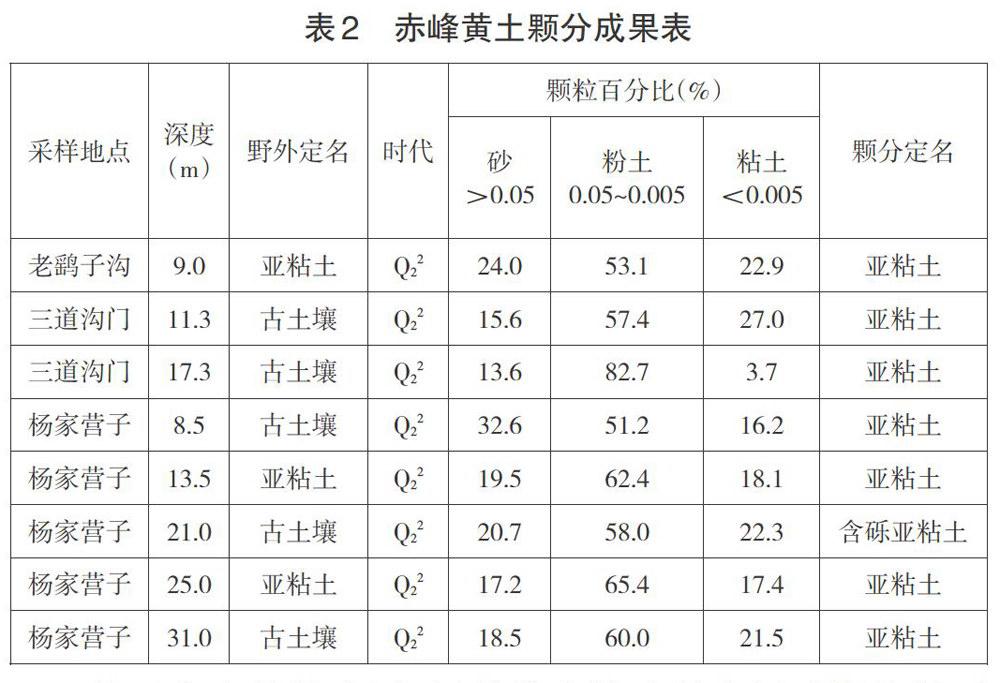

2.中更新世赤峰黄土

赤峰黄土为棕黄色亚粘土,呈块状,干硬。具不发育之裂隙,垂直节理清楚,含钙质结核。大孔隙(孔径0.5mm~1mm)。以赤峰南山剖面为例:含八层棕红色古土壤层,远视为红黄相间的条带状。在古土壤层中,往往有虫孔及植物根孔,且顶部古土壤层中有明显的被侵蚀痕迹。赤峰黄土上、下部的界限不很明显,因而还不能划分出赤峰黄土上部和赤峰黄土下部(附表2)。

关于古土壤的成因,目前普遍认为是在间冰期较温暖湿润气候条件下,风成黄土的搬运能力减弱,形成了暂短的沉积间断,在这样一个特定的地质环境下,使得原地面充分暴露,经风化、淋溶作用,形成古土壤。一般地,古土壤分三层,即:粘化层、白色钙质淀积层、黄土母质层。它与黄土的交替沉积,标志着古气候多次干凉——温湿的周期性颤动。表明黄土是在干凉气候下粉尘堆积的,而古土壤则是在温湿森林——草原的生物气候下黄土向高级成土阶段演化的产物。

3.晚更新世粉砂质黄土——马兰黄土

黄土岩性均一,呈淡灰黄色,缺乏层理,柱状节理发育,大孔隙,较疏松。颗粒以粉土为主(见表3)。含1~2层黑垆土型古土壤及理藏土,上部已形成黑色黑垆土型古土壤中,布有小动物洞穴,内填灰黄色土团,该黄土为标准风成黄土。

纵观朝阳——赤峰地区第四纪黄土,从早更新世经中更新世,直至晚更新世均有堆积,且地层发育完好。在赤峰南山人工开挖的剖面上明显地看到马兰黄土与赤峰黄土之间、赤峰黄土与钱家杖子黄土之间有剥蚀面相隔;而在老鹞子沟等地见到钱家杖子黄土与下伏上新世的玄武岩呈不整合接触(见图一)。这样,黄土堆积期间共有三个剥蚀面,说明至少经历了三次潮湿气候和三次干冷气候及多次气候颤动,从而形成不整合面和古风化壳。

二、哺乳动物组合特性

朝阳——赤峰地区第四纪黄土富产哺乳动物化石。由于黄土堆积期间地质环境的演变,而导致了哺乳动物的迁徙和演化。据此,将朝阳——赤峰地区第四纪黄土中所产哺乳动物化石划分如下组合:

1.早更新世长鼻三趾马——原鼢鼠组合

动物化石产于钱家杖子黄土层中,名单如下:

长鼻三趾马(Proboscidipparion Sinensis)

三门马(Equus sanmeniensis)

猫属(Felis SP)

杨氏原鼢鼠(Prosiphneus youngi)

野猪(Sus erymonthius)

原鼢鼠(Prosiphneus pseudarmandi)

转角羚羊(Spirocerus kiakhtensis)

短耳兔(Ochotcna SP)

直隶狼(Canis chihliensis)

旱獭(Marmota SP)

野牛(Bison SP)

马(Equus SP)

剑齿虎(Megantareon inexpectatus)

真象(Elephas SP)

模拟鼠(Mimomys sP)

中间原鼢鼠(Prosiphneus intermedius)

该组合与泥河湾动物群很相似。其特点是:含有较多更新世特有属种,少量第三纪孑遗属种。前者如三门马、直隶狼、马等;后者如长鼻三趾马等。保留了个别属种。如原鼢鼠、剑齿虎等,同时出现大量进步属种,如野猪、转角羚羊、猫属、野牛、短耳兔、旱獭等。不同的是旱相啮齿目加入的数量多,约占总数的45%,这一点也与午城黄土中所含哺乳动物化石不同,说明钱家杖子黄土堆积时期的气候环境要比泥河湾湖河相层沉积时的温和湿润型气候干旱甚至还要比午城黄土堆积时的气候略凉和干旱些。

2.中更新世梅氏犀——真象组合

化石产于赤峰黄土层中,名单如下:

丁氏鼢鼠(Myospalax tingi)

田螺(Uioiparua sp)

中华鼢鼠(Myospalax fontniui)

仓鼠(Cricetulus sp)

黄鼠(Citellus of moqolicus)

真象(Elephas sp)

梅氏犀(Rhinoceros mercki iaeqer)

短耳兔(Ochotcna sp)

红灰鼠平鼠(Cielhrionomns of rufocanus)

三门马(Equus sanmeniensis)

大河狸(Trogontherium sp)

棕熊(Ursus arctos)

变种狼(Cams lupus Varuariabilis)

与华北周口店动物群对比,有以下特点:保留了早更新世泥河湾组一些属种,如三门马、丁氏鼢鼠等,而梅氏犀、变种狼等则是中更新世的标准分子,红灰鼠平鼠过去曾见于周口店第一地点;有大量进步属种的出现,如短耳兔、仓鼠、黄鼠等啮齿目。旱相化石所占的比例仍比较大,这与黄土堆积的半干旱气候环境是相吻合的。

3.晚更新世啮齿目——驼鸟组合

化石产于粉砂质黄土层中,主要代表如下:

华北鼢鼠(Myospalax ofpsilulus)

阿曼鼢鼠(Myospalax)

方氏鼢鼠(Myospalax fotntanieri)

仓鼠(Cricetulus sp)

南鼬(Mustela sibirica pallas)

旱獭(Marrnota sp)

短尾兔(Ochotcna sp)

獾(Meles of leucurus)

黄鼠(Eutamias sp)

兔(Lepus sp)

狍(Capreolus mancharicas Lyclekker)

驼鸟(Struthio sp)

吉林鼢鼠(Myospalax ofepsilanus)

东北野牛(Bison exiguus)

以上组合的动物化石,均为晚更新世东北寒冷动物群——披毛犀、猛犸象动物群的成员。这些动物化石一般石化不深,绝大多数是旱相草原动物和沙漠动物。如黄鼠、短尾兔至今在内蒙古草原到处可见;驼鸟则现今生活在非洲沙漠地带。保存在黄土中的这些化石,反映了马兰黄土堆积期间干冷的气候环境。

三、孢粉组合及黄土化学成分分析

1.孢粉组合情况

在黄土中采集的孢粉样品分析结果如下:

钱家杖子黄土:木本植物占86.2%,由松属(Pinus)组成;草本植物占3.9%,由蒿属(Artemisia)藜科(Chenopodia-ceae)和麻黄属(Ephedra)组成;孢子植物占9.9%,为中华卷柏(Sinensis Spring)。

赤峰黄土:木本植物占24%,为松属、桦属(Betula)、和柏科(Cupressaceae)组成;草本植物占65%,组成成份:蒿属、藜科、禾本科(Gramineae)、蓼属(Polygonaceae)麻黄科、菊科(Compositae);孢子植物占11%,为中华卷柏。

马兰黄土:木本植物占20%,为松属和胡桃属(Jug-lans);草本植物占40%,以蒿属为主,次为藜科;孢子植物占40%,为卷柏(Selaginella sp)。

上述孢粉组合的共同点是,孢粉组合显得一般比较贫乏和单调,均有低科旱相的蒿属、藜科及其它草本植物花粉,木本植物仍以耐寒的松属为主,所不同的是马兰黄土中含有大量喜寒的卷柏孢子。这些特性说明黄土是在干旱半干旱甚至干冷的气候环境下堆积的。据此,将钱家杖子黄土、赤峰黄土和马兰黄土中孢粉组合划分下述序列:

(1)松-中华卷柏组合阶段:主要是大量的松属花粉和少量的喜湿、热的中华卷柏孢子,仅含极少量蒿、藜等草本植物花粉。这个阶段代表钱家杖子黄土堆积期间温凉略干气候条件下的松林草原植被。

(2)松-蒿组合阶段:松和蒿大量出现,而蒿的数量又大于松。草本除蒿、藜以外常有蓼科、禾木科和麻黄、菊科伴生。木本除松属外,还有桦属和柏科的花粉。说明赤峰黄土堆积时已变为半干旱温凉型气候类型,植被呈现以草原为主的针阔叶混交林带。

(3)蒿-藜组合阶段:此时孢粉成份比较单一,以蒿、藜为主的耐旱耐寒植物的大量出现,并伴有卷柏类孢子,松属等木本植物只是少量。反映了干冷气候条件下的干草原或荒漠草原植被,这与粉砂质黄土堆积时的环境大体一致。

2.化学成分分析

限于资料,仅对赤峰黄土化学成分进行分析,结果见表4:

由表可知:赤峰黄土中SiO2、Na2O、K2O的含量要比离石黄土的高,而Al2O3、CaO、Fe2O3、MnO、FeO、TiO2的含量要比离石黄土的低。

硅酸系数k=SiO2/Al2O3为4.45~5.52;氧化强度FeO/Fe2O3为0.098~0.303,表现为略有还原环境的趋势。

采得的可溶盐样分析结果见表5:

每100g土中含盐量为29.7mg~116.7mg,平均含量为0.049%,远要比离石黄土含盐量的平均值低,说明黄土含盐量的地理分布上是愈向西部愈高。

以上分析的一些数字,均反映了赤峰黄土堆积期间干燥的气候阶段。

四、结论

朝阳——赤峰地区第四纪黄土从早期到晚期有两个剥蚀面相隔,有三次堆积。其中陆生动、植物化石都偏于旱相。气候变迁规律大致为:旱更新世气候环境较为湿润,但在钱家杖子黄土堆积时期变得略凉偏干旱;自中更新以后才逐渐变为干旱环境,赤峰黄土就是在半干旱的气候环境下堆积的;马兰黄土的堆积时代是在晚更新世晚期的盛冰期阶段,冬季风发展到极盛时期,干冷的大陆气候加剧,相当于中、低纬度区2、5万年以来出现的干燥气候阶段(见表6)。

综上所述,朝阳——赤峰地区第四纪黄土同属于冰期气候的沉积,而其中所夹古土壤则是间冰期较温暖湿润气候条件下发育而成的。