1960-2013年广东省梅江流域径流特征及其对降水的滞后效应

2016-07-26董才文张正栋杨传训万露文

董才文, 张正栋, 杨传训, 万露文, 张 倩

(华南师范大学 地理科学学院, 广东 广州 510631)

1960-2013年广东省梅江流域径流特征及其对降水的滞后效应

董才文, 张正栋, 杨传训, 万露文, 张 倩

(华南师范大学 地理科学学院, 广东 广州 510631)

摘要:[目的] 全面了解梅江流域的水文特征及其变化趋势,为河流水量调节、防洪防汛及流域生态环境保护等方面提供决策依据。[方法] 以该地区的典型河流梅江为例,利用1960—2013年流域的径流、降水数据,结合累积距平、变异系数、集中度和集中期等数理方法,对梅江的径流量、降水量在年代、年际、季节等时间尺度上进行分析,并用集中期来反映径流对降水变化的滞后效应。[结果] 梅江径流量年际变化整体呈下降趋势,递减率为5.79 mm/10 a;流域径流主要集中在4—9月,季节上主要集中在夏季和春季,径流集中期主要集中在5月下旬至7月中旬;流域内多年降水量呈波动减少趋势,但减少幅度很小,降水集中期主要集中在5—6月;流域内年径流量与降水量存在极大的相关性,并呈线性回归关系(r=0.824>0.428=R0.001,54,回归显著水平超过0.001),流域径流对降水具有滞后效应,多年平均滞后时间为21 d,且滞后天数随着时间推移呈扩大趋势。[结论] 可以推测是人类活动改变了地表覆被状况或者是气候的变化。

关键词:径流; 降水; 滞后效应; 集中度; 集中期; 梅江流域

文献参数: 董才文, 张正栋, 杨传训, 等.1960—2013年广东省梅江流域径流特征及其对降水的滞后效应[J].水土保持通报,2016,36(3):38-45.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2016.03.008

水资源是人类生产与生活活动的基础自然资源,是生态环境建设的控制性因素,同时也是具有战略性的经济资源,是一个国家综合国力的有机组成部分[1]。作为水文循环的重要环节,河川径流是水资源综合开发利用、科学管理及优化调度的重要依据。近年来,随着全球变暖和人类活动影响的加剧,河川径流发生了显著的时空变化,出现了一系列生态环境问题:流域旱涝灾害频发、水土流失严重、水质恶化等,这直接影响了社会经济的可持续发展,全球气候变化是导致径流发生变化的最直接原因,因此研究气候变化与径流的关系具有重要意义。

国内外许多学者对这两者的关系进行了研究,如刘昌明等[2]利用黄河干流控制流域汇水的主要水文站近40 a的逐月径流资料,分成了4个系列进行时序分析,得出了黄河下游径流主要来源于上中游入水,以及中下游基流量在39 a中有下降趋势这些非常有意义的结论。马振梅等[3]通过对西北干早地区石羊河流域气候变化和人类活动对于径流的影响研究表明,流域大部分集水区径流具有明显的减少趋势,气候变化对径流变化影响的比重占64%~87%。王兆礼等[4]探讨了东江流域径流年际变化特征及其对气候变化和植被覆盖变化的响应,结果表明气候变化、厄尔尼诺现象、太阳黑子数和NDVI都对径流变化有一定的影响,但导致东江流域径流变化的根本原因是气候因子的综合作用。凌红波等[5]利用叶尔羌河源流区近50 a的逐月降水量与径流量资料,借助非参数检验、小波分析等方法研究了叶尔羌河年径流量与降水量的集中性及多时间尺度相关关系。国外对于这方面的研究多倾向于采用大中尺度水文模型来研究径流量和气候变化的关系,如Nash等[6]采用一个修正的水平衡模型研究了科罗拉多河水文要素系统,发现降水是影响径流变化最主要的因素。Milly等[7]用多个GCM集合模拟1990—1998年全球大尺度径流分布,并指出气候胁迫已经对20世纪70年代以后全球径流分布产生影响,且气候强迫信号在欧亚大陆北部和北美洲西北部的高纬地区比较显著;Githui等[8]通过设置SWAT模型不同情景模拟,预测了肯尼亚恩佐亚流域气候变化的径流响应,发现径流对温度变化并不敏感,但如果未来年均降水量增加2.4%~23.2%,年径流将增加6%~11.5%,表现出良好的降水—径流线性关系。

梅江发源于汕尾陆丰与河源紫金交界的乌突山,是广东省沿海河流韩江上游干流段(以梅江为韩江主源)。作为典型的华南湿热地区的河流,梅江的径流全由降水补给,河流水位、径流量及泥沙含量等水文特征及流域周边环境均受气候变化的影响。河流支流多,流域范围广,汛期长,年径流量大。受季风环流、锋面雨和台风雨的共同影响,流域降水和径流的年内变化和年际变化较大,流域旱涝灾害频发,影响了社会经济的发展。目前,对梅江流域的研究较少,现有的工作主要集中于水质研究[9-10]和水文特性的简单分析[11],因而有必要对流域的径流量和降水量的特征和规律进行综合分析,并找出二者的关系。

本文以梅江流域为研究区域,基于流域中游1960—2013年54 a的径流量实测数据和降水量数据,采用变异系数、累积距平、集中度和集中期等方法,对流域内的径流量、降水量在多时间尺度上进行分析,深入理解径流与降水的集中度和集中期,并用集中期来反映梅江径流对降水的滞后效应,旨在全面了解梅江流域的水文特征及其变化趋势,为河流水量调节、防洪防汛及流域生态环境保护等方面提供决策依据,也可以丰富华南湿热区河流径流和降水的研究案例。这也是首次用集中度和集中期的方法分析华南湿热地区河流的径流和降水的关系。

1研究区概况

梅江流域位于广东省东部,梅州市的中西部,是韩江主流,也是梅州市最主要的河流,上游称琴江,流经五华县水寨与五华河汇合后称梅江,由西南向东北流经五华、兴宁、梅县、梅江区,至大埔县的三河坝与汀江、梅潭河汇合后称韩江。梅江的支流主要有五华河、北琴江、宁江、程江、石窟河、松源河等,干流全长307 km,流域集雨面积为13 929 km2,河床比降为0.59‰,地理坐标为东经115°08′—116°33′,北纬23°21′—25°10′。流域属亚热带季风气候区,多年平均气温为21.1 ℃,无霜期一般都在320 d以上,多年平均降水量是1 489.4 mm,但降水量年内分配不均,主要集中在3—9月,约占年降水总量的82.5%,年均相对湿度80%左右。流域径流完全由降水补给,径流量、降水量两者的年际变化规律比较接近。连续最大4个月径流量基本上出现于5—8月,约占全年径流量的53.1%,汛期(4—9月)径流量约占全年径流量的73.7%。流域在地貌上表现为低山、丘陵、盆地相见分布,流域属南亚热带赤红壤分布区,分布着赤红壤、红壤、山黄壤和南方山地灌丛草甸土等。现有植被主要是以马尾松为主的次生林、桉树林和稀疏草坡以及农作物,平均植被覆盖度约为28%。

2数据来源与研究方法

2.1数据来源

本研究选取了兴宁市水口水文站1960—2013年的观测月径流数据和梅县气象站1960—2013年的月降水数据,径流数据来自广东省水利厅,降水数据来自广东省气象局。水口水文站设立于1954年,是梅江的重要控制站,该站以上有琴江、五华河和兴宁江等汇合,控制流域面积6 480 km2,水情变化复杂,水雨情信息对梅州市防灾减灾起着无可替代的关键作用。该水文站位于水口镇水口圩,东经115°53′,北纬23°59′,海拔109 m 。由于该站处于梅江干流中游,水文观测资料时间序列较长且系统全面,位于梅江与宁江的汇入口附近,因此选择该水文站实测径流量数据作为分析数据,具有一定的代表性,可以用来分析梅江干流水文特征。梅县气象站位于梅州市梅县区,是国家基本气象站,设立于1952年,地理位置为东经116°04′,北纬24°15′,海拔89.3 m。研究区四季时间定义如下:春季(3—5月),夏季(6—8月),秋季(9—11月),冬季(12月至翌年2月)。

2.2研究方法

本文所采用的研究方法主要包括:累积距平法、变差系数法、集中度和集中期以及相关数理统计方法等。

(1) 根据梅江流域年径流量数据,采用累积距平法得到年径流量累积距平序列,从而绘制累积距平曲线。当累积距平持续增大时,表明该时段内径流量距平持续为正;当累积距平持续不变时,表明该时段距平持续为零即保持平均;当累积距平持续减小时,表明该时段内径流量距平持续为负。据此,可以较为直观而准确地确定径流量年际变化阶段[12]。

(2) 因为气候的季节性变化,气象要素中的降水和气温都有明显的季节性波动,在一定程度上决定了径流年内的季节性变化。本文用径流年内变差系数 来衡量径流年内季节性变化程度[13]。径流年内变差系数Cv的计算公式如下:

(1)

(2)

(3) 集中度是利用逐月径流量(降水量)反映年内径流量(降水量)集中程度的重要指标,集中期是利用逐月径流量(降水量)反映年内最大径流量(降水量)出现时段的重要指标[14]。集中度和集中期的计算是将一年内各月的径流量作为向量看待,月径流量的大小为向量的长度,所处的月份为向量的方向。1—12月每月的方位角h依次为0,30°,60°,…,330°,并把每个月的径流量分解为x和y两个方向上的分量,则x和y方向上的向量合成:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

式中:Ri——第i月的径流量(m3/s);h——第i月径流的方位角(°);Rx,Ry——X,Y方向合成向量;R——Rx和Ry的合成总向量;Cd——集中度(m3/s);D——集中期。集中度和集中期的详细计算过程见参考文献[15]。

3结果与分析

3.1流域径流特征分析

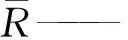

根据水口水文站1960—2013年这54 a的径流数据,得出梅江多年平均径流量为153 m3/s(4.83×109m3),1960—2013年,年径流量呈波动变化(图1),总体上径流变化呈下降趋势,但趋势不明显(r=0.161<0.222=R0.1,54,回归显著水平不到0.01)。由表1可见,流域最大径流量出现在1983年,为316.1 m3/s(9.97×109m3),最小值出现在2009年,为39.5 m3/s(1.25×10 9m3),绝对变化幅度276.6 m3/s(8.72×109m3),相对变化幅度为8。根据径流年内变差系数 的计算公式,得出梅江年径流量的变差系数为0.366,说明其年际变化总体上较为平稳。

另外,从图1中的累积距平曲线来看,54 a来梅江流域径流呈现出明显的阶段性变化特征,1961—1972,2002—2012年径流量以减少为主,累积距平曲线呈波动式下降状态,也表明最近10 a来河流进入枯水期;1973—2001年累积距平曲线表现为明显的上升趋势,累积距平为正,径流量以增加为主,河流为丰水期。

图1 广东省梅州市梅江径流年际变化和累积距平曲线

集水面积/km2多年平均流量/(m3·s-1)最大水年径流量/(m3·s-1)年份最小水年径流量/(m3·s-1)年份年际极值比变差系数Cv14061153316.1198339.5200980.366

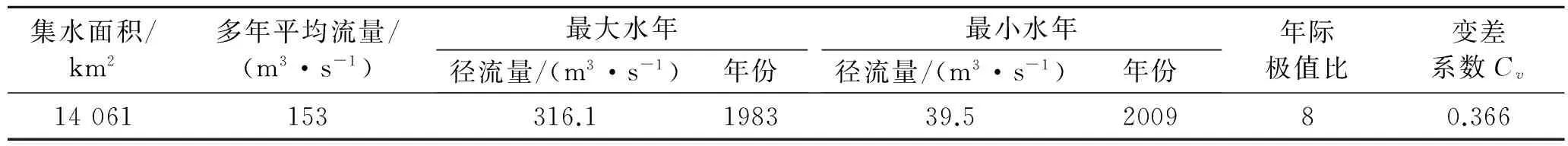

从梅江流域径流的年内分配特征来看(图2),径流年内分配不均匀,主要集中在4—9月,季节上主要是在夏季和春季,占年径流量的68%以上,各个年代的径流也主要集中在这一阶段;1—3和10—12月的径流比较小。针对各个年代的最大径流月份而言,1960,1970和2000s最大径流出现在6月,1980和2010s出现在5月,1990s出现在8月,多年平均最大径流出现在6月,这主要是各个年代径流的集中时期不同造成的,这种现象的出现与降水量在年内时间上的分配有关,广东纬度低,处于夏季风和台风活动的前沿,河流属暖季泛滥性河流,径流全部靠降水补给。由于各年间季风和台风强弱不同,来去的迟早和停留的时间长短不等,导致河流的径流量存在年际上的变化,具有不稳定性。

图2 广东省梅州市梅江流域径流年内分配特征

梅江各季节径流量均呈波动性变化(图3),从各个季节径流量的线性趋势来看,春季径流量呈现下降的趋势(线性方程斜率为-5.31 mm/10 a),但趋势并不明显(r=0.084<0.092=R0.5,54,回归显著水平不到0.05);夏季径流量也呈缓慢下降趋势(线性方程斜率为-4.15 mm/10 a),但变化趋势很不明显(r=0.055<0.092=R0.5,54,回归显著水平不到0.05);秋季径流量减少趋势明显(线性方程斜率为-12.97 mm/10 a,r=0.283>0.263=R0.05,54,回归显著水平在0.05以上);冬季径流量同样呈现缓慢下降趋势(线性方程斜率为-0.69 mm/10 a),但变化趋势极不明显(r=0.032<0.092=R0.5,54,回归显著水平不到0.05)。春夏秋冬各季节平均径流量为别为169.6,249.2,128.8,64.3 m3/s,径流量所占年径流量的百分比分别集中在23.6%~35.9%,34.7%~48.3%,17.2%~25.9%,8.7%~12.2%,均说明梅江的径流主要集中在夏季和春季,秋冬季节径流量较小。夏季和春季所占的径流比例达68%以上,但其变化趋势不明显,而秋季径流量下降趋势明显,整体上梅江流域年径流量变化不明显。春夏秋冬各季节的变差系数为:0.482,0.343,0.457,0.449,说明春季的年际径流波动最大,夏季的年际径流量较稳定。

由于径流变化在月份和季节上存在有明显差异,径流分配特征随年代变化也存在差异。为此,进一步讨论分析梅江径流量的集中程度和集中期,有利于加深对河流水文特征的了解,这对于华南湿热区河流的水量调节、防洪防汛及流域生态保护等方面具有现实意义。

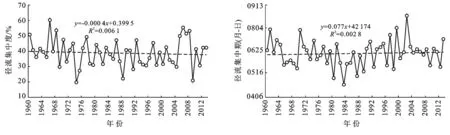

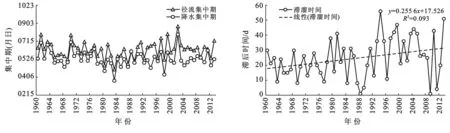

梅江流域径流集中度和集中期的年际变化表明(图4),集中度围绕平均值Cd=35%上下波动,最高达60.4%,最低为19.7%,说明梅江径流主要集中在1 a内的某几个月内,这与图2体现的径流主要集中在4—9月相符。梅江年内径流集中期也存在上下波动趋势,并且从趋势线可以看出随时间的推移发现集中期逐渐向后推移,从分布的时间范围上来看,主要集中在5月下旬至7月中旬,54 a中有43 a落在这一时间段内,占总年份的80%。其中,集中在6月1日至6月30日的有27 a,集中在7月1—16日的有12 a,分别占总年份的的50%和22.2%。

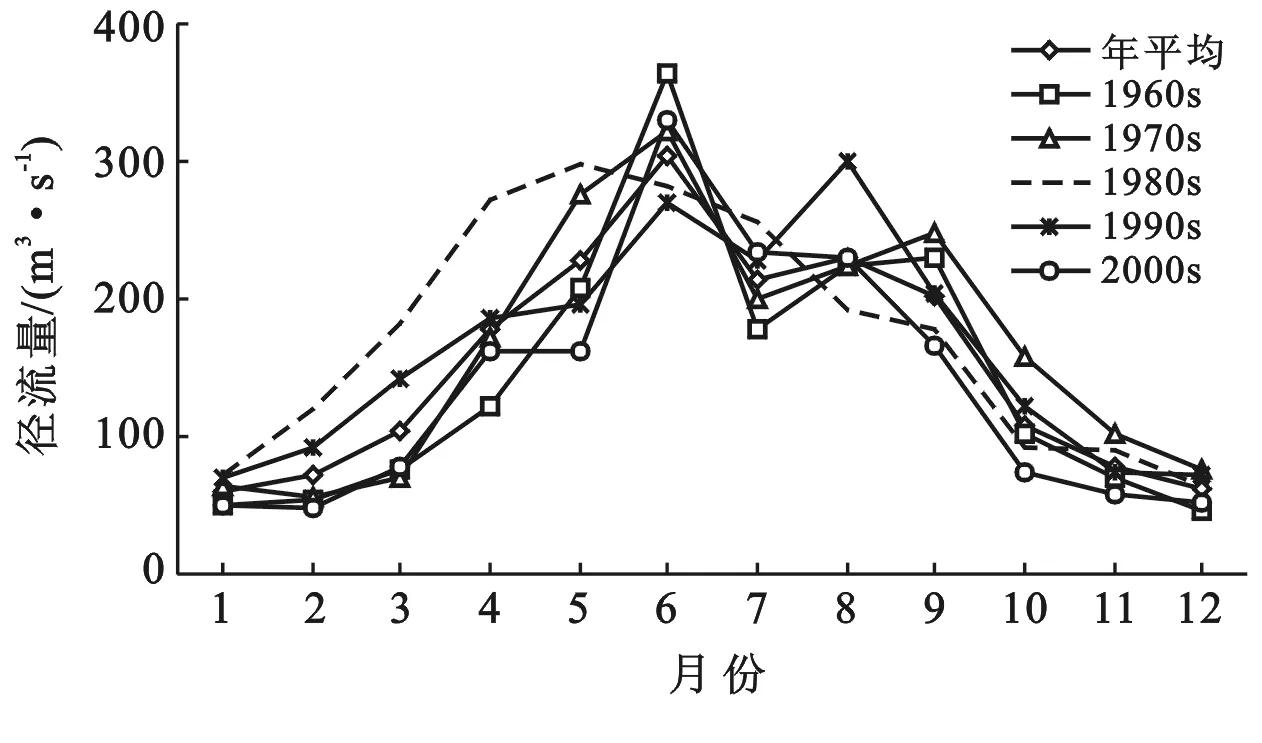

各年代的径流统计特征也表现出一定的差异性,如表2所示,径流集中度处于32.9%~42.4%,较为集中;集中期的合成向量处于141°~175.88°之间,转化为径流集中期的时间为5月23日至6月27日,多年平均径流集中期的时间为6月17日。

表2 流域径流统计特征

图3 广东省梅州市梅江流域季节径流量及其占年径流量比例变化

图4 广东省梅州市梅江流域径流集中度和集中期年际变化

3.2流域降水特征分析

如图5所示,1960—2013年,梅江流域内降水量呈波动减少趋势,但减少幅度很小,平均每10 a减少2.45 mm,多年平均降水量为1 489.4 mm。其中,最大降水量为2 355.4 mm,出现在1983年,最小降水量为1 011.3 mm,出现在1991年,绝对变化幅度为478.1 mm,相对变化幅度为2.33,变差系数为0.194。与流域内的径流量相比,降水的相对变化幅度和变差系数均较小,说明流域内降水量的年际变化不大。

从图5的累积距平曲线可以看出,多年来梅江流域的降水量也呈现出相对明显的阶段性变化特征,1961—1971,2001—2004,2006—2012年降水量以减少为主,累积距平曲线呈明显下降状态;1972—1994年累积距平曲线呈波动式上升状态,降水量以增加为主;1995—2000年降水变化不明显。

图5 广东省梅州市梅江流域降水年际变化和累积距平曲线

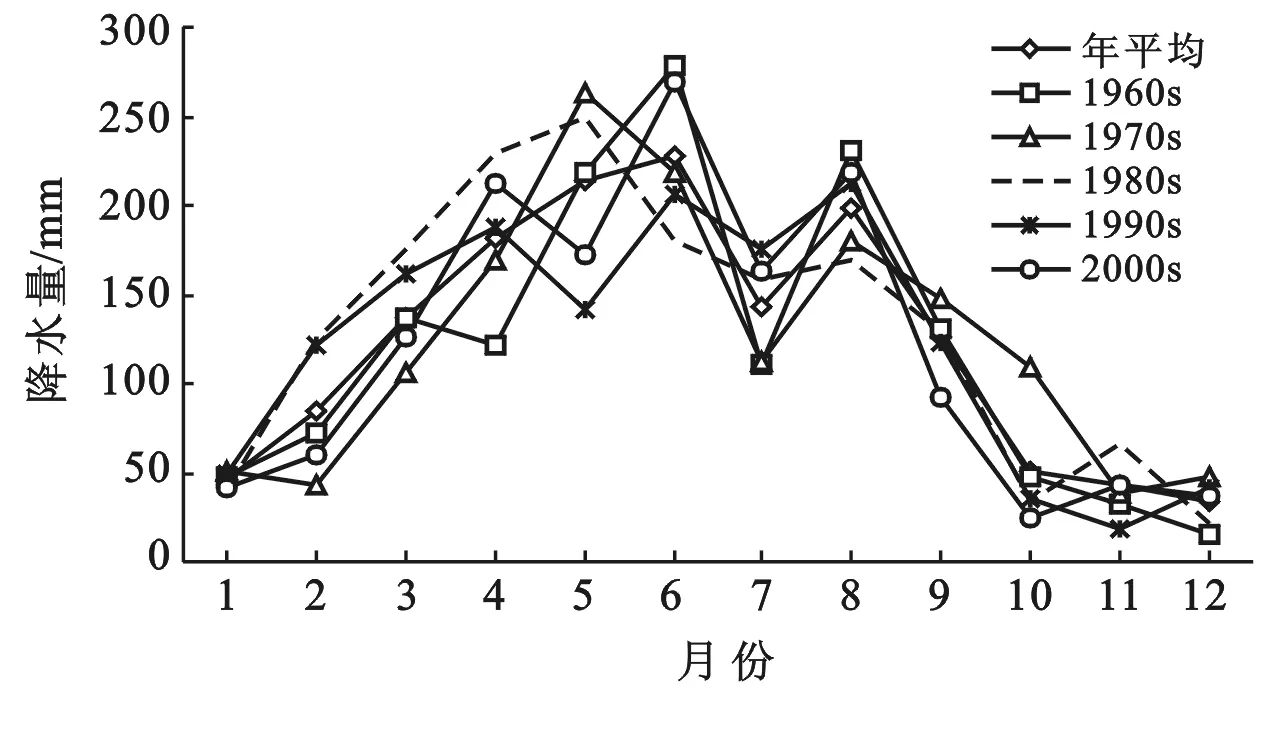

梅江流域降水量的年内分配特征显示(图6),降水主要集中在4—6和8月,占到年降水量的55%以上,从季节上看主要是在春季和夏季,各年代的降水变化也主要体现在这一阶段,1—3,7和9—12月所占比例较小。各年代最大降水出现的月份也有差异,具体而言,1970,1980和2010 s最大降水出现在5月,263.3,249.5,289.9 mm,1960和2000 s出现在6月份, 277.8和269.6 mm,而1990 s最大降水是出现在8月,为212.4 mm,这说明各年代或年内降水的分配特征和集中程度存在差异。同时,比较图2与图6可以看出,径流峰值落后于降水,这说明径流对降水有滞后效应。

图6 广东省梅州市梅江流域降水年内分配特征

各月的降水量数据得到梅江流域降水集中度和集中期时间序列(图7),集中度围绕平均值Cd=39.5%上下波动,最高达45.3%,最低为35.6%,但集中度的趋势基本保持不变。较高的集中度表明,流域年内降水较为集中,这在年代尺度上的各月降水量变化也能体现(图6),而降水集中期有随时间向前推移的趋势。同时,与梅江流域的径流集中度相比,降水集中度大于径流集中度,表明降水波动小于径流,降水集中期更稳定。从降水集中期的分布时间范围来看,主要分布在5和6月,其中,集中在5月的有30 a,集中在6月的有14 a,分别占总年份的55.6%和25.9%。

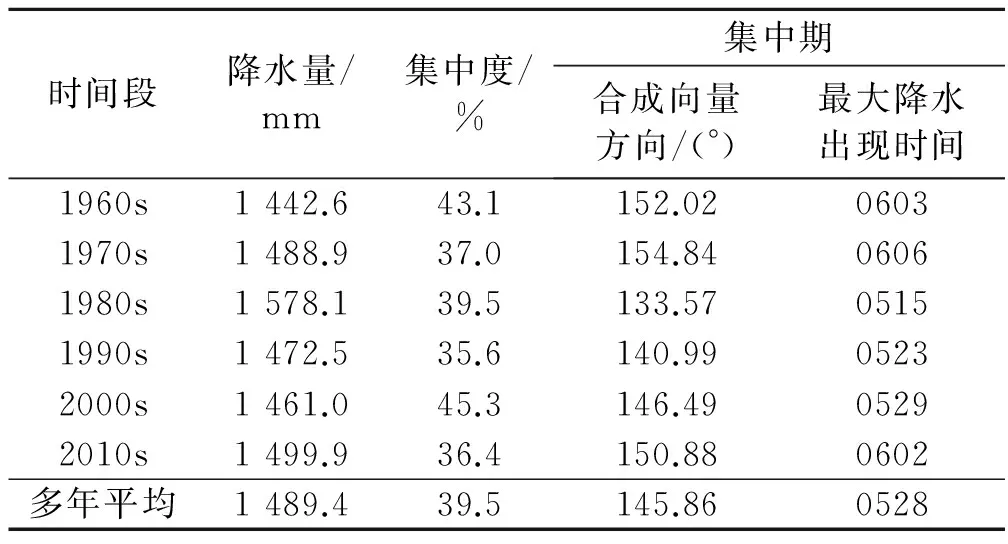

表3中的各年代降水年内分配特征显示,集中程度较高(Cd≥35.6%),集中期的合成向量主要处于133.57°~154.84°之间,转化为降水集中期的时间为5月15日至6月6日,多年平均降水量集中期的时间为5月28日。

图7 广东省梅州市梅江流域降水集中度和集中期年际变化

时间段降水量/mm集中度/%集中期合成向量方向/(°)最大降水出现时间1960s1442.643.1152.0206031970s1488.937.0154.8406061980s1578.139.5133.5705151990s1472.535.6140.9905232000s1461.045.3146.4905292010s1499.936.4150.880602多年平均1489.439.5145.860528

3.3径流对降水的响应

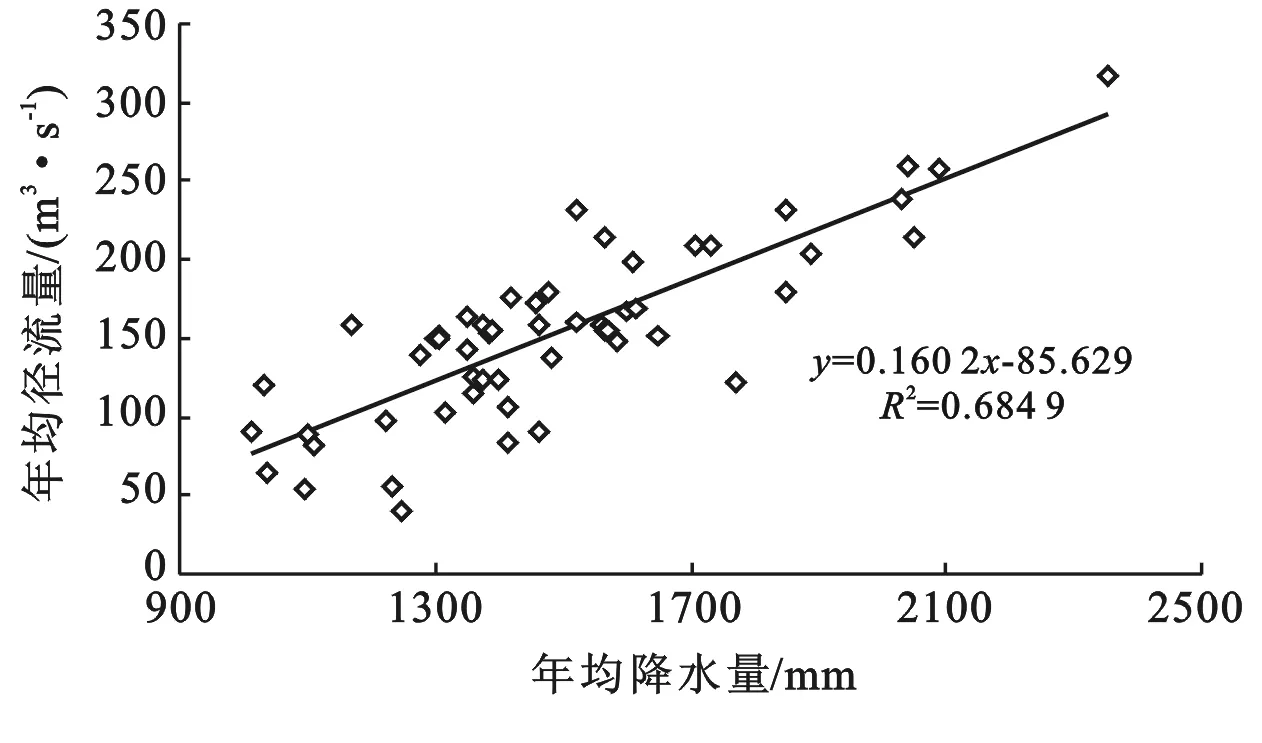

梅江为典型的华南地区的外流河,河流径流完全依赖降水补给,径流量受降水量的直接影响,因此,需要考虑降水量和径流量的关系。采用梅江流域年径流量和年降水量进行关联分析表明(图8),两者存在极大的相关性,相关系数为0.824。回归趋势分析表明,年径流量与年降水量的关系为线性回归关系(r=0.824>0.428=R0.001,54),两者的回归方程有很好的拟合度,即径流量会随降水量的增加而增加,反之亦然。

图8 广东省梅州市梅江流域年平均径流量与降水量回归分析

随着人类水土资源开发活动的日渐深入,传统的自然水循环模式已逐渐被“自然—人工”二元水循环模式所取代。人类对水土资源的开发利用直接改变了影响产汇流过程的下垫面条件,改变了水的循环和转化过程,使得流域水文情势发生改变[16]。径流形成过程是从降水落到流域表面至水流汇聚到流域出口断面的整个复杂的物理过程,可以概括为产流过程和汇流过程。径流是流域中气候、下垫面条件和人类活动等众多因素综合作用的产物,由降水所形成的径流需要经过停蓄阶段、漫流阶段、河槽集流阶段3个阶段,各个阶段因降雨量大小、下垫面因素不同而需要耗费时间。因此,流域内每次降水汇流至水文站需要一定的时间,即降水所对应在水文站观测的水文特征具有时间差,本研究尝试应用降水和径流的集中期来进一步探讨两者的内在联系。

从图9可以看出,径流集中期出现在降水集中期以后,且波动趋势相近。径流集中期相对降水集中期的滞后天数大多在5~40 d内,占到整个时间段的83.3%,平均滞后21 d,说明从流域降水开始,经过蓄流、汇流至观测水文站需21 d左右的时间。此外,从图9滞后天数的趋势线来看,滞后天数有增大趋势,1960—2000s间,各年代的平均滞后天数为20.8,23,16.3,28.6和24.9 d,随时间推移呈上升趋势。滞后天数的增加主要是因为径流集中期向后推迟和降水集中期的向前推移。

图9 广东省梅州市梅江流域降水和径流的集中期对比及滞后时间年际变化

水文现象具有必然性和随机性,其演变规律不仅具有趋势性、周期性等确定性演变特点,而且也具有不确定性的特征。随着人类活动和全球气候变化的影响,水文现象的不确定性更加突显。流域的径流对于降水具有滞后效应,基于集中度、集中期理论和梅江中游54 a的径流量、降水量数据,计算出梅江流域多年平均滞后天数长达21 d,且滞后天数随时间推移有增加趋势。这其中很重要的一个原因是人类活动改变地表覆被而使产流的各个阶段时间延长,从而使径流对降水的滞后时间延长[17-18],如将坡地改为梯田、退耕还林、植树造林和蓄水工程建设等都能起到一定的蓄水作用,增加土壤的持水量和水的滞留时间[19]。梅江流域近30,40 a来,人口大量增加,工业化和城市化进程加快,这使得流域内天然林破坏严重,面积急剧减少,但同时因流域水土保持和经济发展的需要,部分耕地转变为林地和草地,人工林(主要包括用材林、经济林和防护林等)的面积迅速增加,总体上流域内的林地和草地面积是呈不断增长趋势的,这对径流产生了影响。另一方面,梅州市政府和社会对水利的投入增加,流域水利事业发展的步伐加快,水库山塘、沟渠等蓄水和引水工程设施建设全面提速,这也很大程度上延长了降水停蓄时间。

4讨论与结论

4.1讨 论

(1) 流域径流对降水的多年滞后天数为21 d,这仅是应用集中度和集中期理论获得的初步结论,而水文现象具有复杂性和不确定性,这就需要进一步通过获取野外试验数据,明确降水强度对地表径流的影响(降水入渗速率、径流模数等参数都会影响径流的形成时间),进而与此结论进行比较。

(2) 本文主要分析了降水变化对径流变化的影响,虽然降水是影响河川径流最基本的因素,但实际上土地利用与土地覆被变化对流域径流的减少也有显著影响[20],径流对降水的滞后时间随年际变化呈现增大趋势,这可能是因为地表覆被变化(如流域内植被指数NDVI的升高)或人类对降水进行拦截引起的,还有原因可能是气候因素的变化。因此梅江流域内土地利用/覆被的变化对河川径流到底存在什么样的影响?影响程度如何?流域内径流对降水滞后的时间增大是否与该流域土地利用/覆被的变化或者气候的变化有关?这些都需要接下来进一步的探究。

4.2结 论

(1) 径流量呈波动变化,主要集中在4—9月,占年径流量的68%左右,集中期主要分布在5月下旬至7月中旬;流域内降水量趋势几十年来基本保持不变,主要集中在4—6和8月,占到年降水量的55%左右,集中期主要分布在5和6月。

(2) 梅江各季节径流量均呈波动性变化,从各个季节径流量的线性趋势来看,4个季节的径流量均呈现下降的趋势,其中秋季下降趋势明显,其他季节变化趋势不明显。

(3) 从径流量和降水量的累积距平曲线来看,梅江流域径流量和降水量呈现出明显的阶段性变化特征,1961—1972和2001—2012年,两者均呈现较为明显的减少趋势,1972—1994年,径流量和降水量又表现出增加的趋势。这也表明近10 a多来,梅江流域来水量整体呈偏枯态势,气候相对干燥。

(4) 采用相关性分析法得出,流域内年径流量与降水量存在极大的相关性,并呈线性回归关系(r=0.824,大于R0.001,54=0.428),这表明了流域降水量增加会使径流量增加,反之亦然。

(5) 根据集中度和集中期理论,梅江流域的径流对降水具有滞后效应,54 a平均时间为21 d,且滞后天数随时间推移呈扩大趋势。其中主要原因可能是人类活动,如将坡地改为梯田、退耕还林和蓄水工程建设等延长了降水停蓄时间。

[参考文献]

[1]陈志恺.中国水资源的可持续利用问题[J].水文,2003,23(1):1-5.

[2]刘昌明,成立.黄河干流下游断流的径流序列分析[J].地理学报,2000,55(3):257-266.

[3]Ma Zhenmei, Kang Shaozhong, Zhang Lu, et al. Analysis of impacts of climate variability and human activity on streamflow for a river basin in arid region of northwest China[J]. Journal of Hydrology, 2008,352(3):239-249.

[4]王兆礼,陈晓宏,杨涛.近50 a东江流域径流变化及影响因素分析[J].自然资源学报,2010,25(8):1365-1374.

[5]凌红波,徐海量,张青青,等.叶尔羌河年径流量与降水量的集中性及相关性分析[J].中国沙漠,2012,32(6):1757-1764.

[6]Nash L L, Gleick P H. Sensitivity of streamflow in the Colorado basin to climatic changes[J]. Journal of Hydrology, 1991,125(3):221-241.

[7]Milly P C D, Dunne K A, Vecchia A V. Global pattern of trends in streamflow and water availability in a changing climate[J]. Nature, 2005,438(7066):347-350.

[8]Githui F, Gitau W, Mutua F, et al. Climate change impact on SWAT simulated streamflow in western Kenya[J]. International Journal of Climatology, 2009,29(12):1823-1834.

[9]李善吉.对梅江河水中微量元素的区域性研究[J].广东微量元素科学,2004,11(1):54-56.

[10]黄燕恋,黄立民.梅江河近十年水质变化趋势分析[J].广东水利水电,2011,5(5):40-42.

[11]李建东.韩江流域中上游:梅州地区水文特性分析[J].资源与环境,2012,17(2):34-36.

[12]马新萍,白红英,侯钦磊,等.1959—2010年秦岭灞河流域径流量变化及其影响因素分析[J].资源科学,2012,34(7):1299-1303.

[13]刘士余,章俊霞,罗志军,等.近50 a赣西北大坑小流域径流对降雨的响应[J].水土保持研究,2012,19(1):19-22.

[14]刘贤赵,李嘉竹,宿庆,等.基于集中度与集中期的径流年内分配研究[J].地理科学,2007,27(6):791-795.

[15]杨远东.河川径流年内分配的计算方法[J].地理学报,1984,39(2):218-227.

[16]王浩,严登华,杨大文,等.水文学方法研究[M].北京:科学出版社,2012:183-184.

[17]刘昌明.黄河流域水循环演变若干问题的研究[J].水科学进展,2004,15(5):608-614.

[18]王根绪,张钰,刘桂民,等.马营河流域1967—2000年土地利用变化对河流径流的影响[J].中国科学:D辑,2005,35(7):671-681.

[19]万荣荣,杨桂山.流域土地利用/覆被变化的水文效应及洪水响应[J].湖泊科学,2004,16(3):259-264.

[20]朱丽,秦富仓,姚云峰,等.北京市红门川流域森林植被/土地覆被变化的水文响应[J].生态学报,2010,30(16):4287-4294.

收稿日期:2015-05-11修回日期:2015-08-10

通讯作者:张正栋(1968—)男(汉族),甘肃省榆中市人,博士,教授,主要从事土地利用、景观生态和3S应用等方面的研究。E-mail:zhangzdedu@163.com。

文献标识码:A

文章编号:1000-288X(2016)03-0038-08

中图分类号:P333

Runoff Characteristics and Hysteresis to Precipitation in Meijiang River Basin in Guangdong Province During 1960-2013

DONG Caiwen, ZHANG Zhengdong, YANG Chuanxun, WAN Luwen, ZHANG Qian

(SchoolofGeography,SouthChinaNormalUniversity,Guangdong,Guangzhou510631,China)

Abstract:[Objective] Taking Meijiang river basin as a case study, this paper investigates the variations of precipitation and runoff in order to provide supports for river regulation, flood control and environmental protection. [Methods] Runoff and precipitation data during 1960—2013 was collected. Mathematical methods including accumulative anomaly, variation coefficient, concentration frequency and concentration period were used to investigate the variations of runoff and precipitation at decadal, annual and seasonal time scales. The hysteresis effect of runoff to precipitation was discussed. [Results] The inter-annual changes of runoff was declined at the rate of 5.79 mm/10 a. The runoff was mainly concentrated in the summer and spring time from April to September. The fluctuation of precipitation showed a slight decreasing trend in the basin. The precipitation mainly concentrated in May to June. Correlation between annual runoff and precipitation was significant(the significant level is more than 0.001, r=0.824>0.428=R0.001,54). There was a hysteresis effect of runoff to precipitation, the average hysteresis period was about 21 days, and this hysteresis period was expected to increase over time. [Conclusion] Human activity may be the main reason that alters the status of land cover or the change of climate.

Keywords:runoff; precipitation; hysteresis effect; concentration frequency; concentration period; Meijiang River basin

资助项目:国家自然科学基金项目“变化环境下南方湿热区韩江流域景观格局演变与生态水文耦合研究”(41471147)

第一作者:董才文(1989—),男(汉族),湖北省黄石市人,硕士研究生,研究方向为景观生态与土地利用。E-mail:540329883@qq.com。