清末民初中国画家留学去向选择因素分析

——以留学日本为例

2016-07-25钱进胡雪

钱进,胡雪

(安徽财经大学,安徽蚌埠233030)

清末民初中国画家留学去向选择因素分析

——以留学日本为例

钱进,胡雪

(安徽财经大学,安徽蚌埠233030)

摘要:甲午战争之后,日本成为当时的亚洲头号强国,日本的绘画和美育也迅速发展。此后,中国不断有年轻画家东渡日本求学西画和新式美育思想。文章结合时代背景,主要从日本绘画发展情况、国内对留学的政策、日本文化战略、经济和文化背景等几方面对清末民初时期中国画家去日本留学的选择进行了分析。

关键词:清末民初;洋画;留日;选择因素中图分类号:J120.9

1840年鸦片战争爆发,中国长期紧闭的国门被迫打开。落后的经济和腐朽的统治思想让当时的资产阶级和先进知识分子意识到必须向国外学习先进技术和政治体制。1861年,清政府开始实行洋务运动。与此同时官派留学生应运而生。受到洋务运动实业救国思想的影响,早期的留学生主要学习船舶、化工、矿产等相关专业。1895年,洋务派创建的北洋海军在甲午战争中全军覆没,标志着实行35年的洋务运动宣告失败。很多知识分子因此对以维护清政府统治为目的的实业救国感到失望而重新思考救国之道。欲改落后,先改经济,欲改经济,先改政体,欲改政体,先改文化思想。后期的很多留学生改学文学艺术、法律政治等专业。

这一时期国人对艺术有了新的理解和寄望。绘画由仅为富家子弟茶余饭后的消遣转变成救国救亡、解放思想的重要学科。形成这样改变的原因主要有三个:一是中国市场被迫逐步开放,西方文化思想传入中国,也影响着美术领域;二是中国早期的爱国知识分子积极探求救国之道,对外来文化开始深入而理性的研究;三是西方国家开始意识到文化渗透对自身在华利益的重要性,从而转变对华态度,开始“帮助”中国搞文化、办教育。

对文化的改革绕不开绘画问题,绘画又牵扯到传统思维和表现技法问题。在新文化运动中,陈独秀首先对传统绘画加以抨击。他认为要想改良中国画,就要彻底否定传统绘画,并且认为西洋画的写实主义是中国画改良的必经之路[1]。当时的知识分子认为洋画较之中国画,主要区别就是写实,洋画通过对物体的科学研究再现物体形态,注重光景关系和科学比例。中国传统绘画彼时已经暴露出极大的弊端和衰败景象。刘海粟甚至指出传统画岂止是衰败,简直就是要灭绝了[2]。对这种认知的推崇也和当时中国追求“民主”“科学”思想有很大关系。

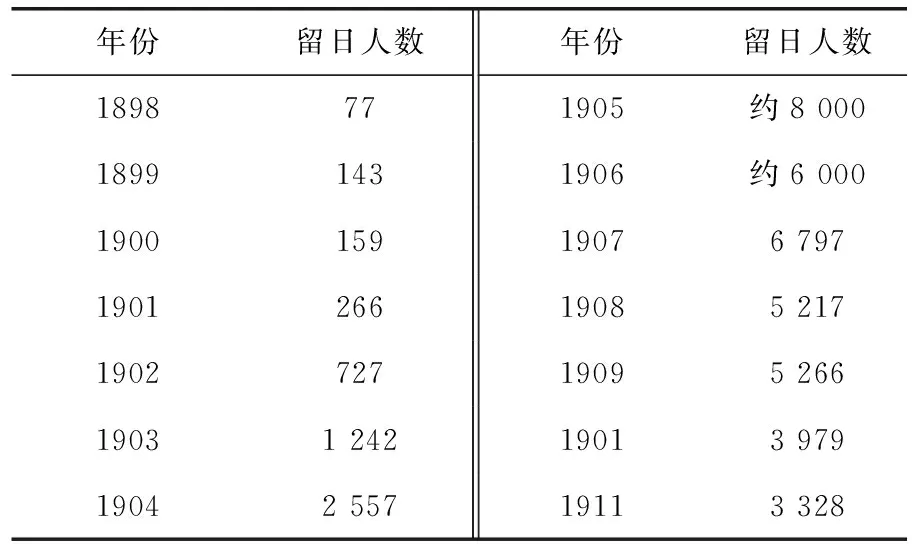

1895年甲午海战之后,日本一跃成为亚洲头号强国,曾经的学生变成老师。1896年,在清政府的组织下,13名官派留学生前往日本,中国学生留日也从此开始。表1为甲午战后至辛亥革命前每年留日的中国学生人数[3]。

在政府支持和民间积极参与相结合的背景下,留学日本的热情空前高涨。中国学生选择去日本学画的原因主要有以下几点:

表1 留日学生情况表

1.日本的绘画发展迅速

19世纪60年代,日本受到西方工业文明的强烈冲击,传统体制弊端凸显。1868年,明治天皇对日本政治体制进行改革,史称“明治维新”。改革后的日本在经济、军事和教育上都迅猛发展,艺术领域也日新月异。在绘画风格和美术教育上也学习西方模式,日本也是最早引入西画的亚洲国家。这样的做法成效显著,日本也成为了国人出国学习西洋画的主要国家之一。“洋画”一词即来自当时的日本。

20世纪初是日本美术的黄金时期。当时留日的美术学生主要选择两所学校学习:一是东京美术学校(以下简称“东美”),二是川端画学校。也有少数学生在日本大学艺术科。1896年,东美开设西洋画科,留学欧洲回日的黑田清辉、梅原龙三郎、和田英作等人从事教学研究工作。他们在欧洲接受印象派思想,在教学上反对古典思想,反对传统写实作风,逐步形成了日本的印象主义学院派。这时期进入欧洲学习洋画的日籍留学生数量不断增加,他们对西方现代绘画的了解不断深入,思想融合东西,结合时代。这些留学欧洲的日本学生也为后来的日本美术教育储备了充分的教师资源。值得一提的是,日本虽大量吸收西方新兴艺术和审美思想,却没有完全抛弃传统。日本的传统绘画“浮世绘”也得到了很好的保留和改进,更有西方油画名家学习日本浮世绘。所以在20世纪初,日本美术百花齐放,风格多元。关良在1917年赴日本学习洋画,她曾师从中村不折和藤岛武二等日本名画家。这些老师在教学中一方面要求学生们苦练素描,打好写实基础,另一方面也倡导思维创新,不被学院派的“摹凝说”所束缚和禁锢[4]。

1912年,日本官方举办文部省美术展(简称“文展”),将其中的日本传统画列为第一科,称其为“旧派”,而将西方模式下的洋画列为第二科,称其为“新派”。两个派别分别展出,形成了新旧绘画风格和思想的对比。当时很多年轻画家要求在洋画部也分别设置新、旧科,黑田清辉以洋画没有新旧之分为由而拒绝。1914年,石井柏亭、梅原龙三郎等人结成“二科会”,公开反对学院主义外光派。这些艺术家的倡导推动了日本多元化风格的美术局面的形成,也为后期留日中国学生打开绘画思维、形成自己的风格奠定了基础。

1919年4月,刘海粟邀请日本旅欧画家到自己创办的上海图画美术学校(1930年改称上海美术专科学校)参观交流,石井柏亭告知刘海粟日本将举行“帝国美术院第一次展览”的消息。一直对日本美术抱有敬仰之心的刘海粟更加激动,“以前所蓄的志愿就愈不可遏抑”[5]5。刘海粟在其所著《日本新美术的新印象》中高度赞扬日本帝国美术院展览,并称自己“浑身的热血一阵阵的涌上来”[5]49-50。这时期日本政府大力提倡发展文化,并将日本民族精神融入艺术中。日本的西洋画科虽在当时远不及欧美,但在东方则一家独大。日本国民的审美观念较之前有很大改变,审美意识明显增强。明治维新之后十年时间,日本从事美术业者,不下万人。刘海粟在《日本之帝展》中称:“日本美术前途,正方兴未艾也!”[6]

直到今天,“二科”“帝展”等仍是日本主要的美术大展,对日本乃至亚洲的美术界都有很大的影响。

2.国内的政策支持

20世纪初,为了应对国际形势和国内发展的迫切需要,清政府诏准袁世凯等人废除科举、兴办新学之奏。在中国延续千年之久的科举考试制度正式终结。1901年,袁世凯受清政府所派,在直隶首推新政。新政推行新学,实行“中外一家”,聘请外籍顾问,和国外学校建立联系。1902年,袁世凯首度聘请东京音乐学校校长渡边龙圣作为直隶的教务顾问。此举表明以袁世凯为代表的改革派对教育改革的决心和对艺术教育的态度。由于一系列的有效措施,直隶的新学成果显著,其他省份也纷纷效仿。

李叔同曾在写给上海城东女学校长杨白民的信中说:“足下如愿到天津调查学务,弟即当作书绍介,彼邑学界程度,实在上海之上。去年(按1904年)设专门音乐研究所,生徒已逾二百,盛矣。”[7]

1903年,袁世凯推崇日本以科技教育推动工商业的“殖产兴业”思想,开设直隶工艺总局,对效仿日本艺术教育做了系统的管理。此举建立了东美和直隶的关系,为日后中国画家留学日本打通道路。工艺总局不仅管直隶所有工学枢纽,而且辖各级官办学堂、各属工学[8]。工艺总局聘请曾执教东美的图案改革家盐田真和东美毕业生松长长三郎任教[9]19。此二人带来东美的教学理念,也使得东美成为国人熟知的国外艺术院校。此后直隶教育部门与东美联系日益密切,到东美交流访问的直隶学者数目激增。根据东美档案中的记录,1904年10月开始陆续有来自直隶的各级教育界官员、政府议员等赴东美考察。到1905年11月,考察人数中有姓名记载的共约20人[9]20-23。

很多学者认为李叔同为入东美的中国第一人,然而近几年有学者考证,东京艺术大学(前身为东美)档案馆里的资料显示,1905年9月,一个叫黄辅周的中国学生考入东美,而李叔同较晚于此人。黄辅周被后来学者证实为进入东美的中国第一人。而黄辅周正是直隶人,这和当时直隶的教育政策不无关系。黄辅周留日客观上也给后来的李叔同和其他留日学生做了有价值的参考。据相关统计,1905—1949年间,共有134个中国学生进入东美学习。

3.日本的文化战略

甲午战争让日本成为亚洲第一强国,日本人虽谦虚好学,但也开始出现轻视中国之态。日本在军事入侵中国的同时,也注意到中国文化对外来侵略行为的阻碍性。在之后对华的政策中,开始强调文化入侵。一方面由于列强在中国有复杂的利益和矛盾,一国的利益需要其他国家间的互相制衡;另一方面日本在甲午战胜中国后开始把敌对的目光瞄准沙俄。日本政治家开始联合中国当局抗衡西方列强,并提出“清国保全论”,以对清政府示好。此时期日本政治界和教育界人士不断出访中国,并向中国当局表明日本愿意接受中国留学生的立场。其中有时任东京高等师范学校校长的嘉纳治五郎和时任日本驻华公使矢野文雄等人。矢野文雄在写给日本外务大臣的信中表明此举意图——通过文化入侵,培养中国亲日人士,为日后全面侵华的远大野心铺平道路[10]。

4.留日的经济和文化因素

早期留学去向选择,仍依靠清政府主导和提倡。1898年,张之洞发表《劝学篇》,其文虽推崇传统教育,但对于留学去向选择也道出独特见解:“至游学之国,西洋不如东洋:一、路近省费可多遣;二、去华近易考察;三、东文近于中文,易晓通;四、西书甚繁,凡西学不切要者,东人已删节而酌改之。中东情势风俗相近,易仿行,事半功倍,无过于此。”因此,“我取径于东洋,力省效速”[11]。

从经济角度看,虽留学生中几乎都是皇亲贵族或富家子弟,但依当时中国的经济背景,留学费用仍是主要考虑的因素之一。日本和中国同属东亚,地理位置相近,留日费用自然比留学欧美少得多。

从文化背景看,日本在隋唐时期就开始派遣使者来中国学习。日本的文化基于中国传统文化而发展,两国都有着东亚思维和血统。1903年,时任中国驻日本公使的杨枢给清政府的信中称“中国与日本地属同洲,政体民情相似”,把忠君爱国、尊崇孔孟的日本推为同洲、同宗的样本[12]。

中国和日本都把欧美当作现代化的典范,与其说是学日本,不如说是通过日本学西欧,西欧为老师,日本则为师兄也。

5.留学生自身的远大抱负

在那个时期留学潮的出现自然是很多客观环境所导致,但和处于半封建半殖民地社会中的中国青年画家的思想救国是分不开的。在民族危急时刻,中国大批有志青年纷纷向国外学习以自强。这些留日画家带着甲午战败的屈辱和对侵略者的仇恨,忍辱负重东渡日本,刻苦学习,影响了后代的美术思潮和美术发展格局。

清末民初留日画家的产生有特殊的时代背景,也是艺术在社会进程中的必然结果。本文通过对有限的资料搜集和分析得出上述五点影响清末民初画家留学去向选择的主要因素,或称共同因素。需要说明的是,那个时期影响留学生的去向选择的因素是复杂和多变的,如国内外环境、家庭环境和个人情况等。具体到每个人,影响其留学去向选择的因素又存在差异性。

[参考文献]

[1]陈独秀.陈独秀著作选:第1卷[M].上海:上海人民出版社,1993:448-449.

[2]康有为.万木草堂藏画目[M].上海:长兴书局,1917:35.

[3]王奇生.中国留学生的历史轨迹:1872—1949[M].武汉:湖北教育出版社,1992:95-98.

[4]关良.关良回忆录[M].上海:上海书画出版社,1984:10-20.

[5]刘海粟.日本新美术的新印象[M].上海:商务印书馆,1921:5.

[6]刘海粟,汪亚尘.日本之帝展[J].美术,1920(3):53.

[7]萧枫.弘一大师文集[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1996:7.

[8]来新夏.天津近代史[M].天津:南开大学出版社,1987:204-205.

[9]吉田千鹤子.东京艺术大学美术学部纪要[M].东京:东京艺术大学美术学部,1998:19.

[10]阿部洋.中国的近代教育和明治日本[M].东京:福村出版株式会社,1990:59-60.

[11]陈学恂.中国近代教育文选[M].北京:人民教育出版社出版,2001:242.

[12]严安生.日本留学精神史:近代中国知识人の轨迹[M].东京:岩波书店,1991:13.

责任编辑:庄亚华

doi:10.3969/j.issn.1673-0887.2016.03.014

收稿日期:2016-03-23

作者简介:钱进(1990—),男,硕士研究生。

文献标志码:A

文章编号:1673-0887(2016)03-0053-04