环境规制对行业就业的影响研究

2016-07-25娄昌龙冉茂盛

娄昌龙,冉茂盛

(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400044)

环境规制对行业就业的影响研究

娄昌龙,冉茂盛

(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆400044)

文章将污染要素作为一种生产要素纳入柯布道格拉斯生产函数,引入行业的特征参数从三个角度分析环境规制对就业的影响机制及其行业差异。基于2006-2012年中国30个省份不同产业下17个行业的面板数据,实证检验环境规制对行业就业的影响。结果发现:环境规制与就业的关系存在行业差异,呈现出“U型”“倒U型”和“不相关”三种情况。从行业间的就业分布变化看,第一产业行业与第二产业行业分别为“倒U型”和“U型”,表现出“反向联动效应”。第二产业行业和部分第三产业行业同为“U型”,表现出“同向联动效应”,存在环境与就业的双重红利。最后,文章为取得环境改善与就业的双重红利提出政策建议。

环境规制;就业;行业差异;联动效应

一、问题与文献述评

在经济新常态和下行压力加大的背景下,新克强指数是衡量中国经济是否健康发展的重要依据。其中所包含的就业、居民收入和能耗强度越来越受到政府和公众的关注。自2009年哥本哈根会议前后,为降低能源消耗,中国实行了严格的环境规制。然而环境规制会通过影响企业的成本函数、产品价格和生产规模进而影响就业。在政治目标压力下,如何既能做到环境改善,又能保护和稳定就业,常常使地方政府陷入两难境地。

学术界对于能否获得环境保护和增加就业的“双重红利”存在较大争议。一种观点认为环境规制会减少就业,如Goodstein[1]等;另外一种观点认为环境规制会促进就业,如Schneider[2]和Bezdek[3]等。各国在实践中也进行了有益探索,例如2003年,英国政府呼吁要开辟低碳经济形式来创造新的商机和就业机会,希望通过发展低碳经济找到治理失业的良方。中国能否创造出类似发达国家的环境规制与就业的双重红利引起了国内学术界的兴趣和讨论。陆旸[4]认为中国与发达国家的经验事实不同,中国想要取得环境和就业的“双赢”在短期内较难实现;陈媛媛[5]依据工业行业数据进行实证检验,发现环境管制加强会促进就业上升;闫文娟等[6]通过构建非线性面板门限模型,得出只有保持低水平的地区环境规制才能不损害就业;王勇等[7]基于中国工业行业面板数据得出行业环境规制与工业行业就业存在U型关系;李梦洁和杜威剑[8]通过构建局部生产均衡模型,得出地区环境规制与地区就业并不是简单的非正即负的线性关系,而是呈现出“U型”关系。

上述文献大多从整个地区或者整个工业行业角度来研究环境规制对就业的影响,较少有文献分析不同行业环境规制对就业的影响。同时有研究表明,各个行业的情况并不相同,表现出明显的“动态性”和“异质性”,而这些特质对于就业来说,存在很大影响。以往研究往往依据地区或产业层面数据,从而进行总量分析,而总量分析所得出的结论并非符合各个行业的具体情况,甚至有些行业的就业情况与政策期望存在很大差异[9]。同时,劳动力流动使各行业间存在联动效应,各行业间所表现出的就业情况变化才应该是环境规制对就业影响的关注点,并且这种变化情况具体到不同行业层面上经常存在很大差异。由于行业间存在就业的流动变化,总量的就业水平变化往往并不十分明显[10]。Morgenstern和Pizer[11]依据1984-1994年间美国制造业的数据进行研究发现环境支出的增加会减少就业。但同时发现造纸、塑料、石油、钢铁行业虽然面临的环境规制强度较大,但却能正向促进就业。Golombek和Raknerud[12]研究发现环境规制对化学行业的就业无显著影响,但对钢铁和造纸行业却能正向促进就业。由此可知,各个行业在面临环境规制时所表现出的就业变化并不一致。

中国的研究在这一方面还存在欠缺,较少有文献从数理分析角度解释这种差异性,也鲜有文章对各个行业环境规制就业效应存在的联动效应进行分析。而这对于我们深刻把握环境规制与就业的关系具有重大意义,也能很好地为政府制定环境保护政策和就业政策提供较为清晰的理论基础。因此本文拟从以下三个方面进行拓展:一是参照Cole等[13]的方法,将污染要素作为一种生产要素纳入柯布道格拉斯生产函数,借鉴李梦洁和杜威剑[8]和王勇等[7]的理论分析方法,引入行业特征参数分析地区环境规制对行业就业的差异。二是选取30个省份三次产业层面中数据较为完善的17个行业,实证检验环境规制与行业就业的关系及行业间的就业分布变化,着重分析各个行业就业的联动效应,为更加深入了解这种关系存在的行业差异提供经验证据。三是环境规制对就业的影响往往具有滞后效应,采用动态面板估计方法可以避免估计参数有偏甚至非一致的情况。

二、理论机制和研究假设

现有理论研究较多关注环境规制与就业的关系,较多研究认为环境规制与就业的关系是线性关系。然而环境规制影响就业的传递机制往往存在多种路径,简单的线性关系也许并不能深度刻画出多种路径得出的综合结果。同时,在环境规制就业效应的行业差异理论机制方面的研究存在一定不足。李梦洁和杜威剑[8]通过构建局部生产均衡模型,从企业微观角度得出环境规制与就业存在“U型”关系,但忽视了环境规制对就业存在的“价格效应”,也没有对行业差异性作出解释。王勇等[7]在Morgenstern理论框架的基础上,引入行业的特征参数考察中国环境规制与行业就业的关系,同时却忽略了深入研究环境规制对就业存在的非线性关系。本文试图在数理分析上弥补以上不足。

假设在同一行业存在N个相同的企业,全部受到当地相同的环境规制影响。则该行业企业劳动力需求量变动综合为:

(1)

假设污染企业的生产规模报酬不变,参照Cole等[13]的方法,将污染要素作为一种生产要素纳入柯布道格拉斯生产函数:

Y=XαLβZγ(0<α,β,γ<1)

(2)

其中Y和L分别表示污染企业的产出和劳动力要素,X表示污染要素,Z表示其他要素投入。则厂商利润可以表示如下:

π=PXαLβZγ-RX-WL-GZ

(3)

其中,P代表企业产品价格,R,W和G分别代表企业污染要素X的价格、劳动力的价格和其他要素价格。环境规制强度的加强,企业在环境污染方面所使用要素的成本也随之增加,意味着污染要素X的价格R随着环境规制强度的加强而提高,表现出明显的正相关关系。换句话说污染要素价格R与环境规制强度正相关,因此污染要素价格R可以表示环境规制强度。接下来对企业利润π进行偏导,得出如下式子:

(4)

(5)

将公式(4)和公式(5)分别对R求偏导,可以变相得出环境规制强度变化对L和Z的生产效应,即:

(6)

(7)

同时环境规制引起企业成本变动也会引发产品价格及需求变动,即环境规制带来产品价格变动,从而使产品需求变化,企业自然会对劳动力需求作出变化,这也称之为“价格效应”。

为方便理解“价格效应”,我们假设某个行业产品的需求价格弹性为εd(0<εd),环境规制所导致的成本变化会使产品价格变动,其变动率的大小取决于行业成本增加时调整产品价格进而转嫁给消费者的能力。这种能力与以下两个要素相关:一是市场竞争程度,二是产品的需求价格弹性。产品的需求价格弹性越小、竞争程度越低,则转嫁能力越强[7]。为简化起见,假设其为线性关系,即转嫁能力T如下:

T=λ(-N)(-εd)=λNεd

(8)

其中N为市场竞争程度,λ为线性关系系数。生产成本(C)由污染投入成本(RX)、劳动力成本(WL)和其他要素成本(GZ)构成。

即:C=RX+WL+GZ

(9)

由R变动带来的总成本的变动比例[(∂C/∂R)/C]乘以成本转嫁能力T相当于产品价格变动比例,其次与产品需求价格弹性(-εd)相乘,则是产量反方向变动的比例。最后再与劳动力数量相乘就是价格效应所带来的劳动力需求变动。具体为:

(10)

根据公式(9),可求得:

(11)

由公式(4)(5)(6)(7)代入公式(10)中,可得环境规制对劳动力的价格效应为:

(12)

上文分析了环境规制对劳动力需求的替代效应、成本效应和价格效应三个影响途径,如图1所示。则企业环境规制对劳动力需求变动的总效应为:

(13)

行业劳动力需求变动为:

(14)

由公式(14)可见,环境规制对行业劳动力需求的总效应不但与污染投入的规制弹性δXR有关,还与该行业的产品需求弹性εd和市场竞争程度N有关。

依照污染投入规制弹性δXR的现实意义,采用边际效用的分析方法可以得出:在环境规制强度较小阶段,污染企业原来所用于生产的污染要素比较多,面临环境规制强度加大时企业会大幅度减少污染要素的比例,污染要素减少的幅度会大于环境规制强度增加的幅度,也即边际效应在开始阶段是递增的。因此,污染投入的规制弹性δXR>1。在环境规制强度较大阶段,污染企业用于生产的污染要素比较少,即使环境规制强度继续不断增大,虽然企业会继续较少污染要素的投入,但是污染要素减少幅度必然小于环境规制增加的幅度,符合边际效用递减规律,即δXR<1[8]。随着环境规制强度的增大,δXR会由大于1逐渐减小到小于1,(1-δXR)先是小于0逐渐变为大于0。

综合上述分析,提出本文的研究假说:环境规制对就业的影响存在行业差异性,存在“U型”、“倒U型”和“不相关”三种情况。下文将主要通过实证检验来检验环境规制对行业就业的影响是否存在差异性,如果存在,那么找出具体哪些行业具有上述哪种关系,对我们深入把握环境规制与就业的关系具有重要的理论意义和实践意义。

图1 环境规制对就业影响的三个路径

三、指标选取与计量模型

(一)模型构建

基于以上分析,参照闫文娟等[6]、李梦洁和杜威剑[8]选取的相关控制变量,考虑环境规制对就业具有滞后效应,采用静态面板会造成参数估计有偏甚至非一致,因此本文将解释变量滞后一期,构造动态面板,设计计量模型为:

(15)

(二)指标选取和数据来源

被解释变量就业人数Employ:用分省份分行业城镇单位就业人员数表示。这里没有采用城乡总就业人数表示,一是因为年鉴中缺乏相应数据,二是因为城乡总就业人数这个数据的可靠性较差。依据中国实际情况,农村总体隐性就业的数量较多,而统计出来的就业数据就与现实就业人数相去甚远,会影响本文研究结论的准确性[14]。数据来源于《中国区域经济统计年鉴》。

解释变量环境规制er:对于环境规制强度变量,由于该变量的相关数据难以获得且数据质量相对较弱,限制了许多经验研究的开展[15]。目前,国内外学者主要采用的度量指标为排污税额及比率、环境污染治理投资和污染排放情况等[16],其在度量环境规制强度时均在一定程度的不足。我们为兼顾企业规模的不一致,将污染治理成本比上总产值以排除这种差异,即以每万元工业产值的污染治理成本作为环境规制强度的衡量指标,计算公式为:环境规制强度ER1=(治理污染所花费成本÷工业产值)×10000,其中治理污染所花费成本采用各省市污染治理投资完成额来代表[17]。数据来源于《中国环境统计年鉴》和《中国工业经济统计年鉴》。

控制变量:第一个控制变量为经济发展水平,经济越发达,能够创造的就业机会越多,本文采用相应省份的人均GDP衡量,数据来源于《中国统计年鉴》;第二个控制变量为产业结构,各个产业所能吸纳的就业有所不同。本文采用第三产业产值对GDP占比得到。闫文娟等[6]研究表明产业结构影响就业存在两个门限值。中国可以取得环境规制和就业的“双赢”,但前提是越过第二个门限值。因此参照李梦洁和杜威剑[8]的做法,加入产业结构的二次项验证其非线性关系。数据来源于《中国统计年鉴》;第三个控制变量为国际贸易。毛日昇[18]研究表明出口规模和出口开放度与制造业劳动就业存在正相关关系。本文采用各省份贸易总额占GDP的比重衡量,数据来源于《中国统计年鉴》和《对外经济贸易年鉴》;第四个控制变量为资本存量指标。刘宗明[19]研究表明投资对就业存在一定影响。本文采用固定资产净值衡量,数据来源于《中国工业经济统计年鉴》;第五个控制变量为劳动生产率,具体指标测算为工业增加值比上劳动力,数据来源于《中国工业经济统计年鉴》。

本文重点关注地区环境规制与行业就业的差异性,采用数据为中国30个省份(西藏数据缺失)2006-2012年3个产业层面下17个行业的面板数据(采矿业、居民服务和其他服务业数据缺失)。具体分类为:第一产业包括农林牧渔业;第二产业包括制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业;第三产业包括交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘探业,水利、环境和公共设施管理业,教育业,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织业。产业划分依据《国民经济行业分类》进行划分。

四、实证结果与分析

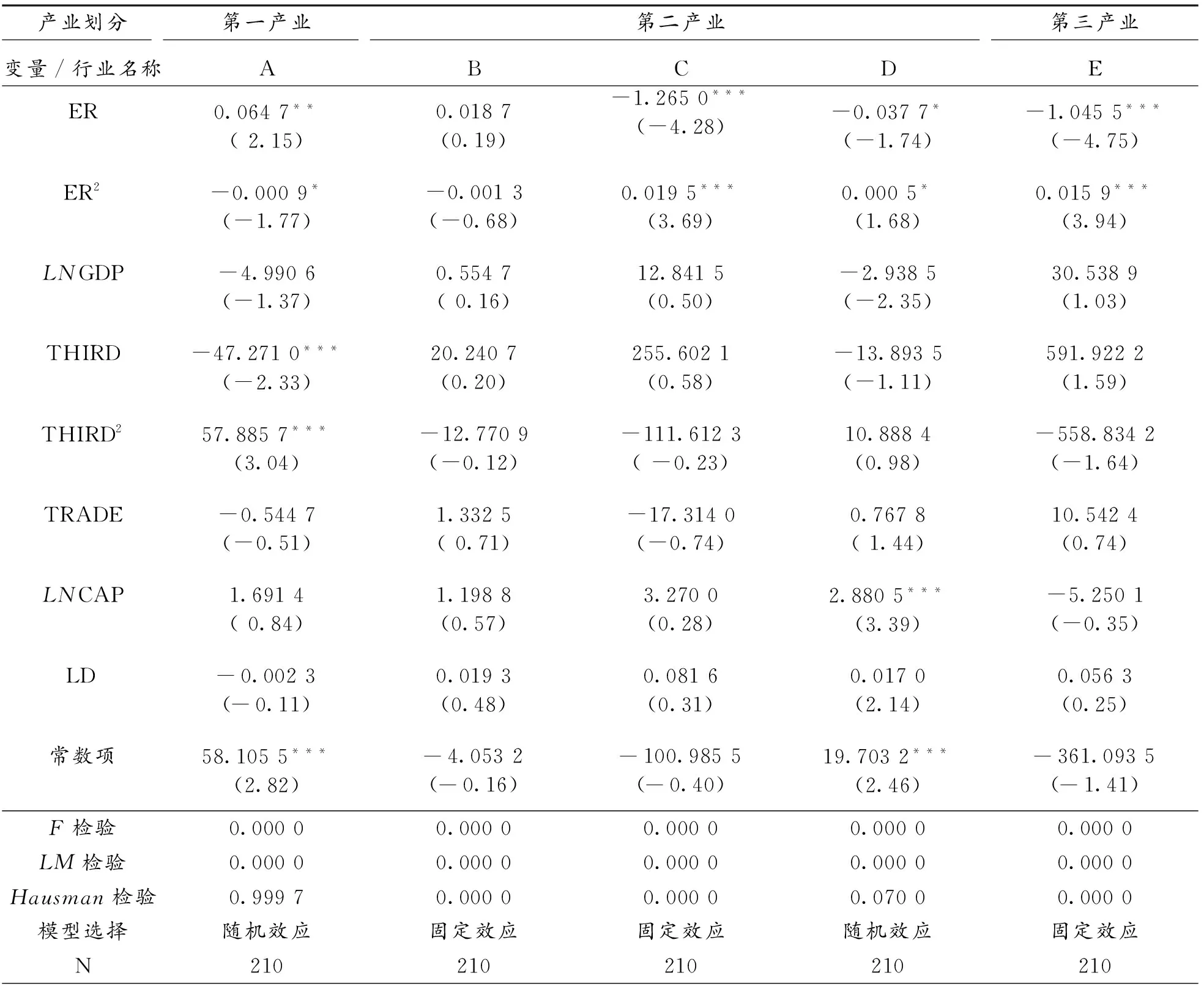

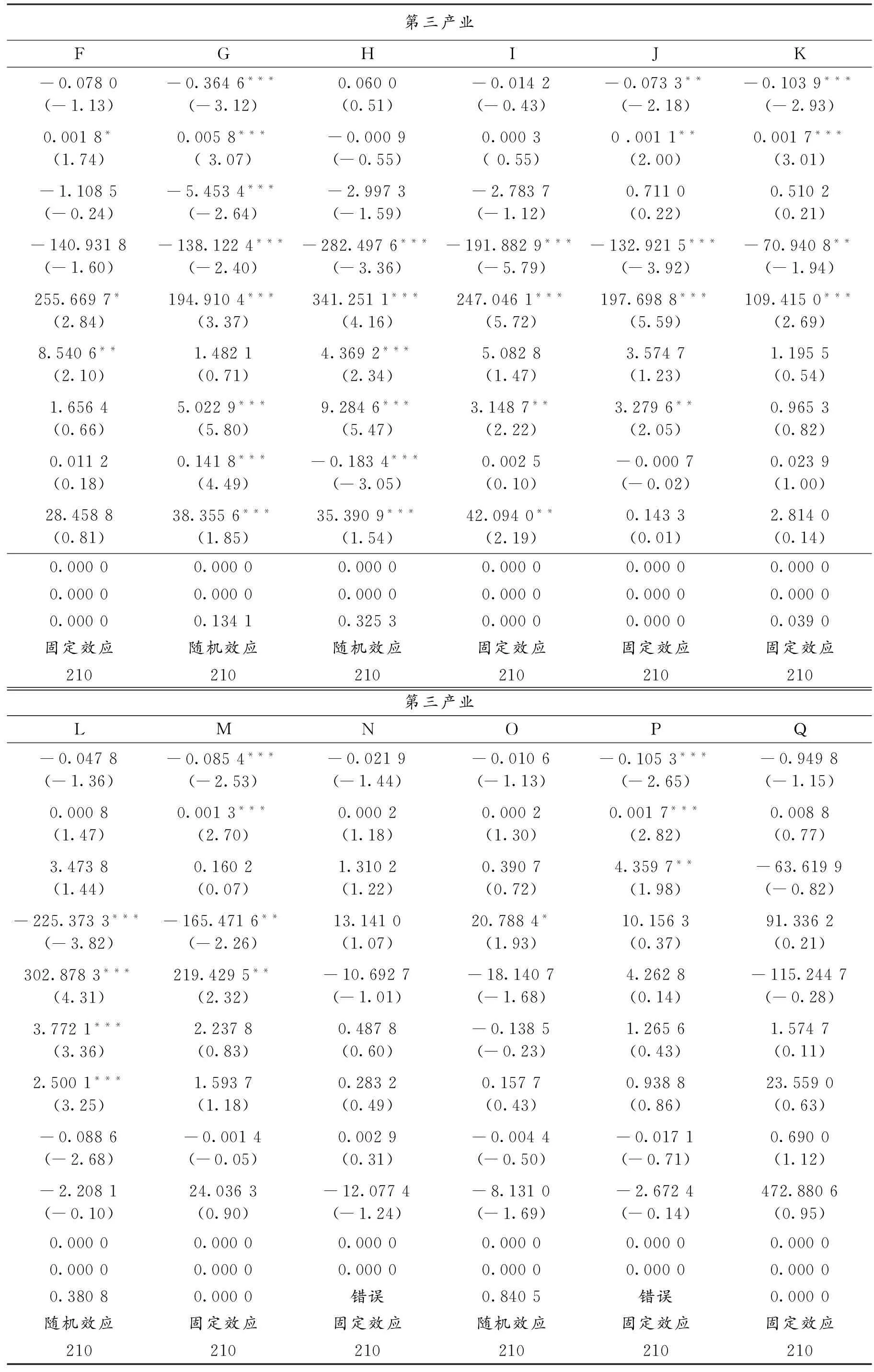

环境保护政策对经济或社会的影响往往具有滞后效应,需要一定的时间才能体现出效果。在建立模型时如果忽略这种滞后效应会导致模型估计得到的参数有偏,影响人们对政策效果的正确客观评价。因此本文将模型中解释变量均滞后一期考察环境规制对就业的影响。另外,面板数据估计方法需考虑模型设定中不随时间变化的非观测效应对应的因素是否与观测到的解释变量相关,也即面板数据估计方法存在“混合效应回归”、“固定效应回归”和“随机效应回归”三种。由于各个行业情况并非一致,为了更准确采用合适的回归方法,我们对各个模型分别进行F检验(固定效应还是混合效应)、LM检验(随机效应还是混合效应)和HAUSMAN检验(固定效应还是随机效应)。对于不符合HAUSMAN检验标准的,本文采用固定效应模型。为了保证系数估计和检验结果有效,本文使用聚类稳健标准差进行估计。计量模型使用stata11.0进行回归估计,结果见表1。

表1 回归结果

续表

注:(1)行业代码说明:A农林牧渔业,B制造业,C电力、燃气及水的生产和供应业,D建筑业,E交通运输、仓储和邮政业,F信息传输、计算机服务和软件业,G批发和零售业,H住宿和餐饮业,I金融业,J房地产业,K租赁和商务服务业,L科学研究、技术服务和地质勘探业,M水利、环境和公共设施管理业,N教育业,O卫生、社会保障和社会福利业,P文化、体育和娱乐业,Q公共管理和社会组织业。(2)行业的产业分类:第一产业:A;第二产业:B、C、D;第三产业:E、F、G、H、IJ、K、L、M、N。(3)***、**、*分别表示在1%、5%、10%的统计水平上显著。变量回归结果下方括号里的值为T值。F检验、LM检验、HAUSMAN检验的数是P值。数据保留小数点后四位。

通过表1可以发现,地区环境规制强度对各行业就业的影响并不相同,主要分为以下三类。

第一,农林牧渔业的环境规制强度变量一次项为正、二次项为负且都显著。说明随着环境规制的加强,这些行业的就业人数呈现先增后减的状态。环境规制强度与农林牧渔业就业呈现“倒U型”关系,说明当环境规制强度缓慢增大时,企业可以通过减少污染要素的使用,而投入更多的劳动力使企业达到原有生产水平,即劳动力对污染投入要素产生“替代效应”,从而增加劳动力。而当环境规制强度到达一定程度,企业污染要素成本将大幅度增加,从而影响整个企业的成本,而对劳动力产生“挤出效应”。

第二,第二产业的电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业和第三产业的交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业和教育业的环境规制强度一次项为负、二次项为正且均显著,说明随着环境规制强度的增强,这些行业的就业人数呈现先减后升的状态,即环境规制与这些行业的就业呈现“U型”关系,存在环境与就业的“双重红利”。说明环境规制强度增大时,企业污染治理成本增加会缩减企业短期内的生产规模,导致劳动力需求变小;从长期看,当环境规制强度增加到一定程度,使一部分企业退出市场,存留下来的企业可以通过技术创新增大规模以期获得市场份额增加,则相应劳动力需求增加。

第三,第二产业的制造业,第三产业的住宿和餐饮业,金融业,科学研究、技术服务和地质勘探业,卫生、社会保障和社会福利业,公共管理和社会组织业环境规制变量的一次项和二次项在统计意义上并不显著,说明随着环境规制的增强并没有显著呈现出非线性关系。

以上结果可以从两个方面解释。

其二,从产业和行业层面就业分布变化看,中国大部分第二产业行业的生产具有高污染高耗能的特点,受环境规制强度影响最大。初期阶段,随着行业成本增加,部分企业会不堪重负从而选择退出市场,就业人数也会表现出明显的减少。第三产业中部分行业由于跟第二产业关联较为紧密,与第二产业存在同向联动效应,在环境规制初期表现为就业的缩减。第一产业内的农林牧渔业由于受到环境规制影响较小,就业人员也会相应的流向到第一产业,与第二产业存在反向联动效应,在环境规制初期表现为就业的增加。但随着环境规制的提高,第二产业行业重新调节生产要素比例,通过绿色技术创新等途径降低成本以期提高利润,扩大生产规模,劳动力需求增加,第三产业部分行业因同向联动效应就业增加,第一产业则因反向联动效应就业减少。因此本文认为,第一产业行业与第二产业行业就业具有“反向联动效应”,表现为初期吸纳第二产业缩减的就业,随后环境规制强度增大,反向流向于其他产业。第三产业部分行业与第二产业行业具有“同向联动效应”,随着第二产业行业就业的减少而减少,增加而增加。没有实证检验结果证据证明第二产业的缩减就业倾向流向于第三产业内行业。这点发现也与李梦洁[8]的发现不同。造成这种不同的原因可能有两点:一是研究对象不同,前者是总量分析,而本文则是细分行业差异研究。二是采用指标不同,前者采用地区总就业人数,而本文采用的是分省份分行业城镇单位就业人员数,并没有包括农村就业人数。

总体结果表明:环境规制与就业的关系存在行业差异,呈现出“U型”、“倒U型”和“不相关”三种情况。从行业间的就业分布变化看,第一产业行业与第二产业行业分别为“倒U型”和“U型”,表现出“反向联动效应”。第二产业行业和部分第三产业行业同为“U型”,表现出“同向联动效应”,存在环境与就业的双重红利。但并没有证据证明在环境规制初期,第三产业内的行业吸纳了来自其他行业缩减的劳动力。

五、结论与政策建议

本文通过将污染要素作为一种生产要素引入柯布道格拉斯生产函数,考虑环境规制对行业就业的价格效应,从三个角度分析环境规制对行业就业的影响机制,并引入行业特征参数分析行业差异。采用30个省份2006-2012年不同产业层面下分行业数据和2005-2011年工业行业下细分行业数据,进行了实证检验。结果表明:环境规制与就业的关系存在行业差异,呈现出“U型”、“倒U型”和“不相关”三种情况。从行业间的就业分布变化看,第一产业行业与第二产业行业分别为“倒U型”和“U型”,表现出“反向联动效应”。第二产业行业和部分第三产业行业同为“U型”,表现出“同向联动效应”,存在环境与就业的双重红利。并没有证据证明在环境规制初期,第三产业内的行业吸纳了来自其他行业缩减的劳动力。基于本文的研究,提出如下政策建议。

其一,环境规制政策与就业并不冲突,中国也存在类似发达国家一样的环境改善和就业的双重红利。将保护环境提到国家战略高度,不仅有利于推动环境保护,改善环境,提高人民居住条件,还可以采用绿色技术创造新的商机和就业机会,从而提高国家整体就业水平,降低失业率。

其二,实施有差异的环境规制强度。为兼顾各个行业的就业水平,对第一产业的农林牧渔业缓慢提高环境规制强度,避免超出“倒U型”的拐点而损害就业。对第二产业的电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业和第三产业的信息传输、计算机服务和软件业,金融业,房地产业,科学研究、技术服务和地质勘探业,文化、体育和娱乐业则应加快环境规制强度,应尽快跨越“U型”拐点,创造出环境改善与就业的“双重红利”。

其三,环境规制的实施也需要其他制度的完善作为配合。约束和规制政府在建设资源节约型、环境友好型社会的失范行为[20]。环境规制强度较小,要积极推进市场化改革,扩大行业规模,鼓励中小企业发展,创造良性竞争环境,提高行业市场竞争力度,加强行业就业吸纳能力。环境规制强度较大,鼓励企业走集约化、规模化发展道路,通过兼并或合作方式形成核心竞争力,增强整体市场竞争能力和抗风险能力,稳定就业。

其四,大力推动中国产业结构升级,走新型工业化道路,加快发展第三产业,是当前中国解决就业和环境压力的需要。处理好三大产业之间的关系。通过扩大对外贸易,减小第三产业对中国第二产业的依赖,寻找新的经济增长点,为就业谋取新的出路。

[1]GOODSTEIN E B.Jobs and the environment:An overview[J].Environmental Management,1996,20:313-321.

[2]SCHNEIDER K.Involuntary unemployment and environmental policy:The double dividend hypothesis[J].Scandinavian Journal of Economics,1997,99:45-59.

[3]BEZDEK R H,WENDLING R M,DIPERNA P.Environmental protection,the economy and jobs:National and regional analyses[J].Journal of Environmental Management,2008,86:63-79.

[4]陆旸.中国的绿色政策与就业:存在双重红利吗?[J].经济研究,2011(7):42-54.

[5]陈媛媛.行业环境管制对就业影响的经验研究:基于25个工业行业的实证分析[J].当代经济科学,2011,33(3):67-73.

[6]闫文娟,郭树龙,史亚东.环境规制、产业结构升级与就业效应:线性还是非线性?[J].经济科学,2012(6):23-32.

[7]王勇,施美程,李建民.环境规制对就业的影响——基于中国工业行业面板数据的分析[J].中国人口科学,2013(3):54-64.

[8]李梦洁,杜威剑.环境规制与就业的双重红利适用于中国现阶段吗?——基于省际面板数据的经验分析[J].经济科学,2014(4):14-26.

[9]王孝成,于津平.中国制造业行业就业影响因素研究[J].经济评论,2010(3):30-40.

[10]WALKER W R.Environmental regulation and labor reallocation:Evidence from the clean air act[J].American Economic Review,2011,101(3):442-447.

[11]MORGENSTERN R D,PIZER A,SHIH J S.jobs versus the environment:An industry-level perspective[J].Journal of Environment Economics and Management,2002,43(3):412-436.

[12]GOLOMBEK R,RAKNERUD A.Do environmental standards harm manufacturing employment[J].Scandinavian Journal of Economics,1997,99(1):29-44.

[13]COLE M A,ELLIOTT R J R,WU S.Industrial activity and the environment in China:An industry-level analysis[J].China Economic Review,2008,19(3):393-408.

[14]张平淡,谭玥宁,贾鑫.环保投资对就业规模和结构的影响[J].管理现代化,2012(5):16-19.

[15]陆旸.环境规制影响了污染密集型商品的贸易比较优势了吗?[J].经济研究,2009(4):28-40.

[16]赵红,谷庆.环境规制、引致R&D与全要素生产率[J].重庆大学学报(社会科学版),2015,21(5):23-34.

[17]刘金林,冉茂盛.环境规制对行业生产技术进步的影响研究[J].科研管理,2015,36(2):107-114.

[18]毛日昇.出口、外商直接投资与中国制造业就业[J].经济研究,2009(11):105-117.

[19]刘宗明.投资冲击与劳动就业状态:经验事实与理论解释[J].南开经济研究,2011(6):66-93.

[20]黄锡生,张雪.建设资源节约型环境友好型社会中政府行为的规制研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2007,13(1):91-96.

(责任编辑傅旭东)

The effect of environmental regulation intensity on employment of industries

LOU Changlong, RAN Maosheng

(SchoolofEconomicsandBusinessAdministration,ChongqingUniversity,Chongqing400044,P.R.China)

Based on the Cobb-Douglas production function introduced the industry characteristic parameters, this paper analyzes the effect of environmental regulation intensity on employment from three angles. Using the panel data of 17 industries under different industry level on the China’s 30 provinces in 2006-2012, the article empirically tests the nonlinear relationship between environmental regulation and employment. The empirical results indicate that the effect of environmental regulation intensity on employment has industry differences. Some industries show a significant “U” shaped relationship or inverted “U” shaped relationship, while others had no significant relationship. From the employment distribution change between industries, the empirical results indicate that: Primary industry and secondary industry presented “inverted U” type and “U” type, showing “Backward linkage effect”. The second industry and part of the tertiary industry presented “U” type, showing “synthetic linkage effect”, and having double dividend between environmental regulation and employment. Finally, this paper puts forward the policy suggestions for environmental improvement and employment.

environmental regulation; employment; industry differences; linkage effect

10.11835/j.issn.1008-5831.2016.03.007

Format: LOU Changlong,RAN Maosheng.The effect of environmental regulation intensity on employment of industries[J].Journal of Chongqing University(Social Science Edition),2016(3):44-52.

2016-03-28

国家社会科学基金项目“产业结构升级过程中金融资源均衡配置机制研究”(15BJY021)

娄昌龙(1988-),男,河南许昌人,重庆大学经济与管理学院博士研究生,主要从事环境经济研究;冉茂盛(1963-),男,重庆云阳人,重庆大学经济与工商管理学院教授,博士研究生导师,主要从事经济理论与经济管理研究。

F125.5;F205

A

1008-5831(2016)03-0044-09

欢迎按以下格式引用:娄昌龙,冉茂盛.环境规制对行业就业的影响研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2016(3):44-52.