基于职业性别隔离的女性就业创业问题研究

——以成都市为例

2016-07-21沈茂英张小华

沈茂英,张小华

(1.四川省社科院经济所,成都610072;2.成都市妇女联合会,成都610072)

基于职业性别隔离的女性就业创业问题研究

——以成都市为例

沈茂英1,张小华2

(1.四川省社科院经济所,成都610072;2.成都市妇女联合会,成都610072)

摘 要:女性就业是女性发展的基本内容,是女性获得经济独立并赢得社会性别平等的重要渠道。城镇居民就业普遍存在职业性别隔离且在水平与垂直方向均有所表现,女性职业(行业)普遍收入偏低,大量女性沉淀在职级较低岗位。文章以第六次人口普查数据为基础,统计了成都市30个服务行业与30个制造行业女性劳动力占所在行业的比例和女性就业结构构成,结合成都市人力资源市场岗位供给与求职需求分析,提出女性就业创业引导方向。关键词:职业性别隔离;女性就业优势;女性就业结构

女性就业是女性发展的基本内容,是女性获得经济独立并赢得社会性别平等的重要渠道。研究表明,女性在劳动力市场处于相对弱势,女性就业的行业(职业)分布呈现两极分化现象[1],既聚集于工资水平较低的传统行业(如居民服务业、餐饮住宿、批发零售、纺织印染等)也集聚于工资水平较高现代服务(如卫生、教育、金融等)行业,职业性别隔离普遍存在。随着经济结构调整、产业转型升级和消费结构转变,传统产业发展动力减弱,大批外向型低端制造业优势渐失而向外迁移或转型关闭,就业转失业群体增加;传统批发零售和餐饮服务等在“互联网+”新业态的冲击下呈现出萎缩[2],就业岗位缩减,与生育新政等多因素叠加[3],女性就业创业面临新的压力和挑战。对此,本文从职业性别隔离视角出发,全面分析成都女性就业的职业分布和就业结构特征,结合成都市人力资本市场的岗位需求变化,提出女性就业创业的政策引导方向。

一、职业性别隔离是劳动力市场的普遍现象

劳动力市场存在性别收入差距和职业性别差异是全球性的普遍现象,女性工资水平普遍低于男性,女性劳动力在某些行业(或职业)集中而男性劳动力在某些行业(或职业)聚集。解释性别收入差距的理论认为,男女两性人力资本差异是导致性别收入差距的主要原因,女性因照顾家庭而主动选择工资较低的职业,也客观上形成了低工资职业以女性为主,或者说女性集中行业的工资水平较低。这就是职业的性别隔离,是全球劳动力市场广泛存在的现象,也是劳动力市场歧视的一种表现。2005年,美国女性在工资较高的计算机软件工程师、首席执行官等领域的比例仅为21%和24%,在工资较低的现金出纳员和纺织缝纫机器操作工等领域的比例分别为76%和72%[4]。中国女性劳动力在教育、卫生、餐饮住宿、批发零售以及纺织印染服装加工等行业相对集中,而男性人口则在机械制造、采矿、建筑等行业相对集中,形成了就业人口的职业性别隔离。2000年,全国城镇的职业性别隔离指数(Index of Dissimilarity,即邓肯指数)为0.407,意味着超过40%的男性或女性在职人员需要转换他们的工作以达到职业的性别整合[5]。进入2010年,女性在纺织印染和剪裁缝纫领域中的占比达到70%,男性在采矿、建筑等领域的占比超过80%。市场转型进一步促进了职业的性别隔离,女性不断聚集到第三产业领域且呈轻质化,男性不断聚集到第二产业且呈重型化特点。在同一职业内部,女性聚集在职级较低的岗位,男性积聚到职级较高的职位,呈现出同一职业内部的垂直隔离。

职业性别隔离是指某一性别在某一个或几个职业中的集中化,导致单一性别占主导的现象。职业的性别隔离分为水平隔离和垂直隔离,前者是指男女两性劳动力进入不同职业或行业的发展现状。后者是指男女两性劳动者在同一类职业中从事地位不同的工作,女性明显处于职级较低的岗位。职业的性别隔离被誉为是导致男女工资差异的最主要来源之一,因为大量的女性集中在低收入的女性职业(即女性员工占大多数的职业)中,职业的性别隔离同时被认为是劳动市场中的一种结构性的性别歧视因素,它对性别收入差异的影响及其作用机制在西方社会学界得到非常广泛的关注[6]。尽管职业的性别隔离被视为劳动力市场的一种结构性歧视,但受制于男女的社会分工和家庭角色定位影响,职业性别隔离在水平方向上有一定的合理性,男女两性的生理特征决定了其劳动强度的差异,女性从事劳动强度较轻的职业,男性从事劳动强度相对较重的职业,有利于两性平衡发展。但社会对女性职业标签的歧视,又致使女性为主的职业收入偏低、底层现象凸显。另一方面,职业性别隔离在垂直方面的表现却带有明显的性别歧视,尤其是将女性生育抚育等视为女性获得职业较高的障碍,将女性承担的人口再生产功能内化为女性职业发展的成本,不利于女性发展和家庭稳定,是对女性人口再生产作用的严重忽视,也在一定程度上强化了女性向较低职位聚集。

职业性别隔离如此广泛存在,既有社会文化原因、经济原因也有性别歧视等原因。在我国成功完成从计划经济向市场经济的转型之后,职业的性别隔离无论是水平还是垂直方向均有所强化,水平方向上女性劳动力进一步向第三产业集聚,在纺织印染、食品加工、批发零售、餐饮住宿以及教育卫生等行业聚集,女性分布在工资较低职业中的比重过大,分布在较高职业中的比重明显不足,市场经济强化女性在工资较低职业的分布。在垂直方向上,在相同职业内部,女性就业层次较低,职级越高岗位女性占比越低,职级越低岗位女性占比越高。即使在女性集中的女性行业,随着职级的升高而女性占比降低现象依然十分突出。而且,体制外行业职业的性别隔离越严重,女性多沉淀在较低职级的岗位,是劳动力市场性别歧视的一种反应[7],是女性就业后工资收入的歧视、女性晋升过程的歧视。

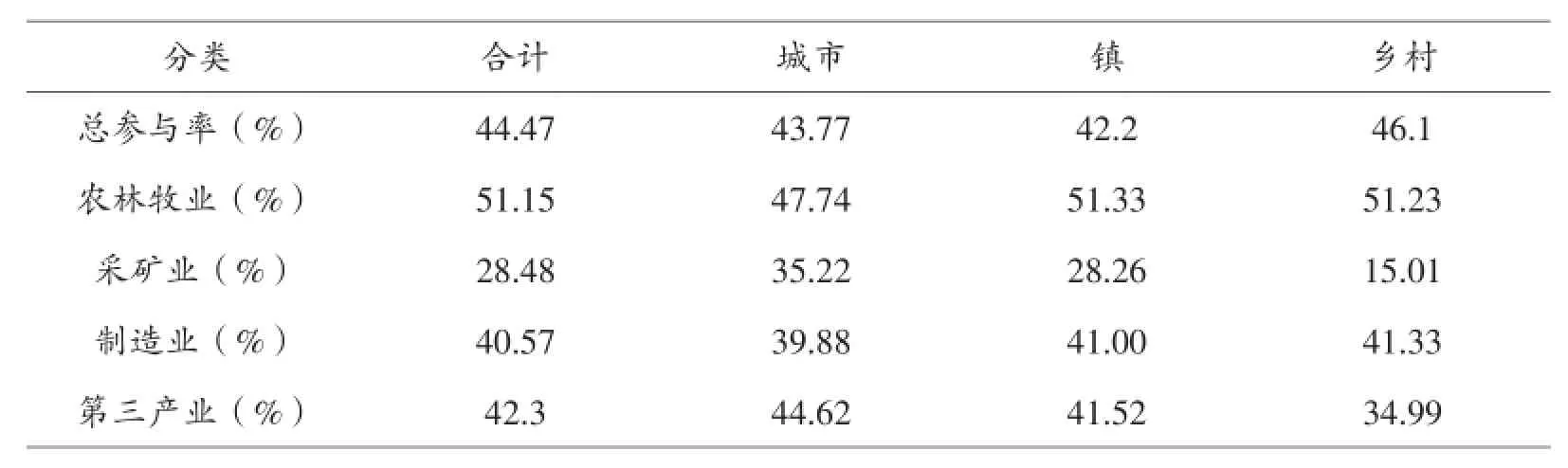

表1 成都市女性劳动力占各行业劳动力的比重(2010年)

二、成都城镇居民的职业性别隔离现状及其表现

随着我国劳动力市场的不断完善,国家对女性就业的高度重视和就业创业政策的不断优化,女性就业结构呈现出良性发展态势,女性越来越聚集在第三产业和第二产业中的轻型化制造领域,职业性别隔离的横向特征十分明显。从人口普查的四大行业来看,成都女性劳动力占该行业劳动力总量的比例在农业最高,第三产业次之,在采矿业最低(28.48%)。在四大行业中,只有农业领域女性劳动力占农业总劳动力的比重超过女性的劳动参与率,四大行业的性别隔离并不明显。但由于第三产业和制造业又各自包含多个子行业,女性在各个子行业的分布呈现出明显的差异,行业内的水平隔离现象较为明显。

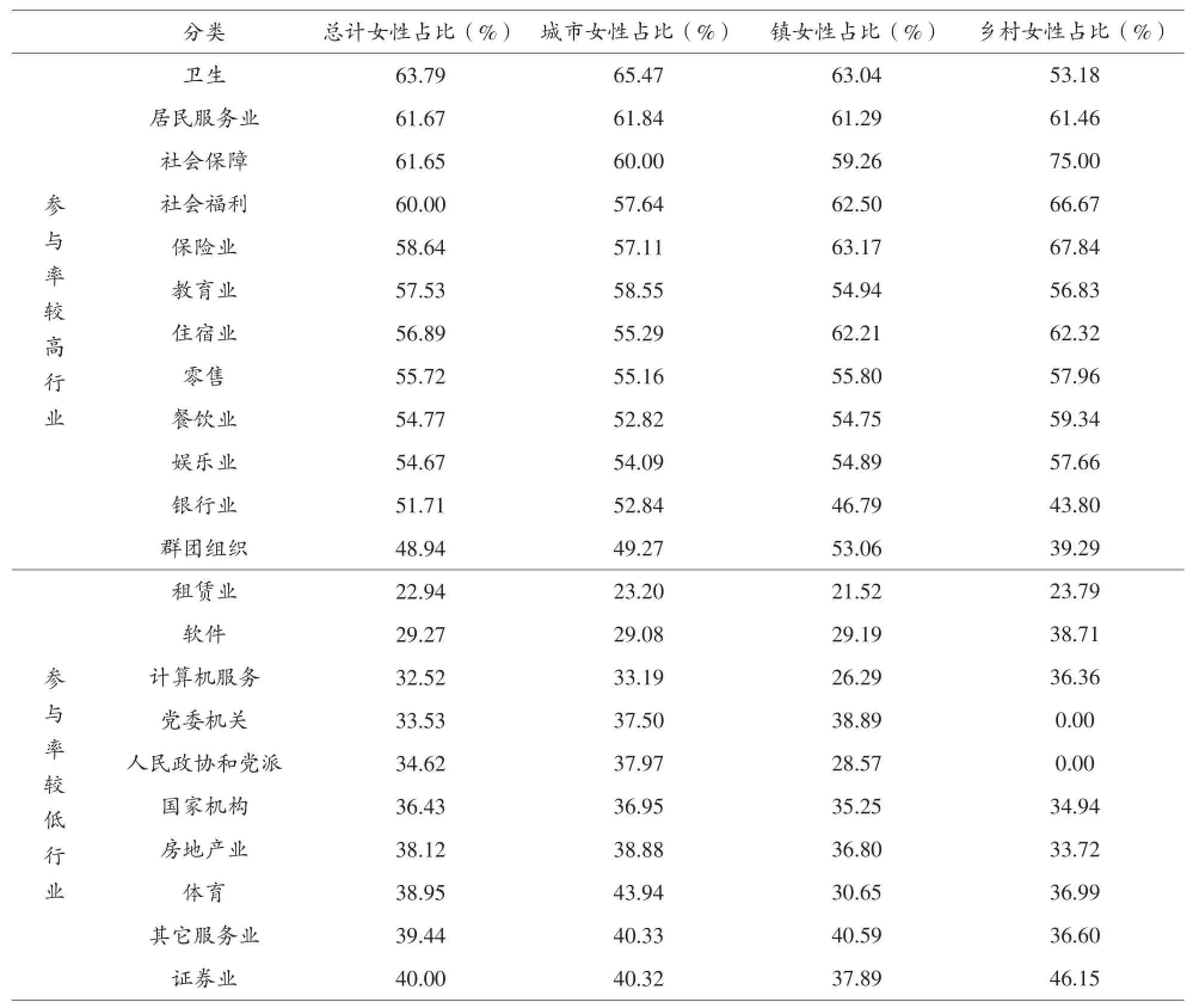

(一)成都女性在主要服务行业的就业参与

职业性别隔离的一个重要表现就是女性在服务经济中的某些行业有绝对优势,在某些行业处于明显劣势。从2010年“六普”数据开发来看,尽管成都女性劳动力占第三产业总劳动力的比重只有42.3%,但女性在卫生、居民服务、社会保障、社会福利、保险、教育、住宿、零售、餐饮、娱乐、银行、群团组织等领域的就业参与率却非常高,具有明显的就业优势。其中,城市女性劳动力最集中分布的第三产业为卫生、居民服务、社会保障、教育、社会福利、保险等;镇女性集中的领域为卫生、保险、居民服务、社会福利、社会保障、住宿等;乡村女性则更多集中在社会保障、保险、住宿、社会福利等领域。其中,居民服务业成为女性就业较为集中的领域。女性在租赁业、软件、计算机服务、党委机关、人大政协、国家机关、房地产、体育、其它服务、证券等行业则明显不具优势,在租赁和软件服务行业就业女性仅占该行业劳动力的22%和29%。也就是说,在女性比较具有优势的服务经济领域,女性也多集中在层次较低的居民服务、住宿等领域。

表2 主要服务业中女性占比较高的行业分布与较低行业分布(2010年)

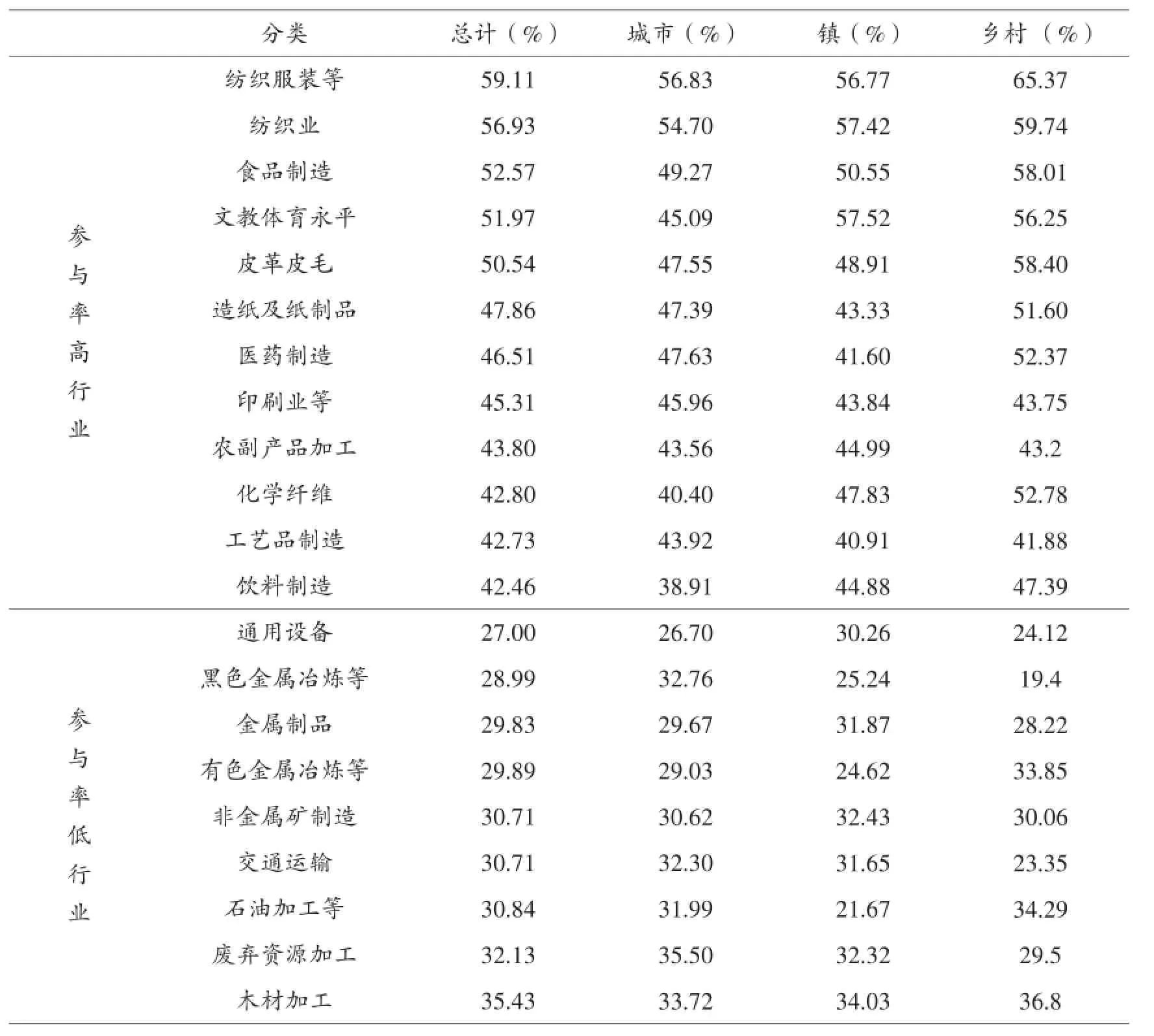

(二)成都女性在制造业的就业参与现状

受各种原因制约,女性在制造业就业并不具备优势,总体上呈现一种退出状态,女工数量在明显减少[8]。在制造业内部细分的30个行业中,女性劳动力明显集中在食品制造、饮料制造、纺织业、纺织服装鞋帽、皮革皮毛制品业、造纸及纸制品、文教体育用品制造业、医药制造业、化学纤维等九大行业中(表3),女性劳动力在这些行业的比重高于女性在制造业的平均值,而城市、镇和乡村制造业女性劳动参与率又呈现着明显的分布差异。城市女性在城市制造业的参与率是40%,在纺织业和纺织服装加工业两大行业的女性劳动参与率分别为54.7%和56.83%;在镇区,女性劳动力在制造业的平均参与率为41%,女性劳动力占所在行业劳动力比例超过五成的行业增加到4个,分别是纺织业(57.42%)、文教体育用品制造业(57.52%)、纺织服装鞋帽制造业(56.77%)和食品制造业(50.55%);乡村女性劳动力在制造业的平均参与率为41.33%,女性劳动力占所在行业劳动力比例超过五成的有8个行业,分别是纺织服装鞋帽制造业(65.37%)、皮革皮毛羽毛及其制品业(58.4%)、纺织业(59.74%)、食品制造(58.01%)、文教体育用品制造业(56.25%)、化学纤维制造业(52.78%)、造纸及纸制品(51.6%)和医药制造业(52.37%)。女性在通用设备、黑色金属冶炼等行业占比较低。总体上看,女性在制造业的职业优势并不明显,主要集中在制造业的轻工食品行业。随着女性生育负担的加重,女性在制造业的就业还将呈现下降趋势。

表3 制造业中女性劳动力占比较高与较低行业分布(2010年)

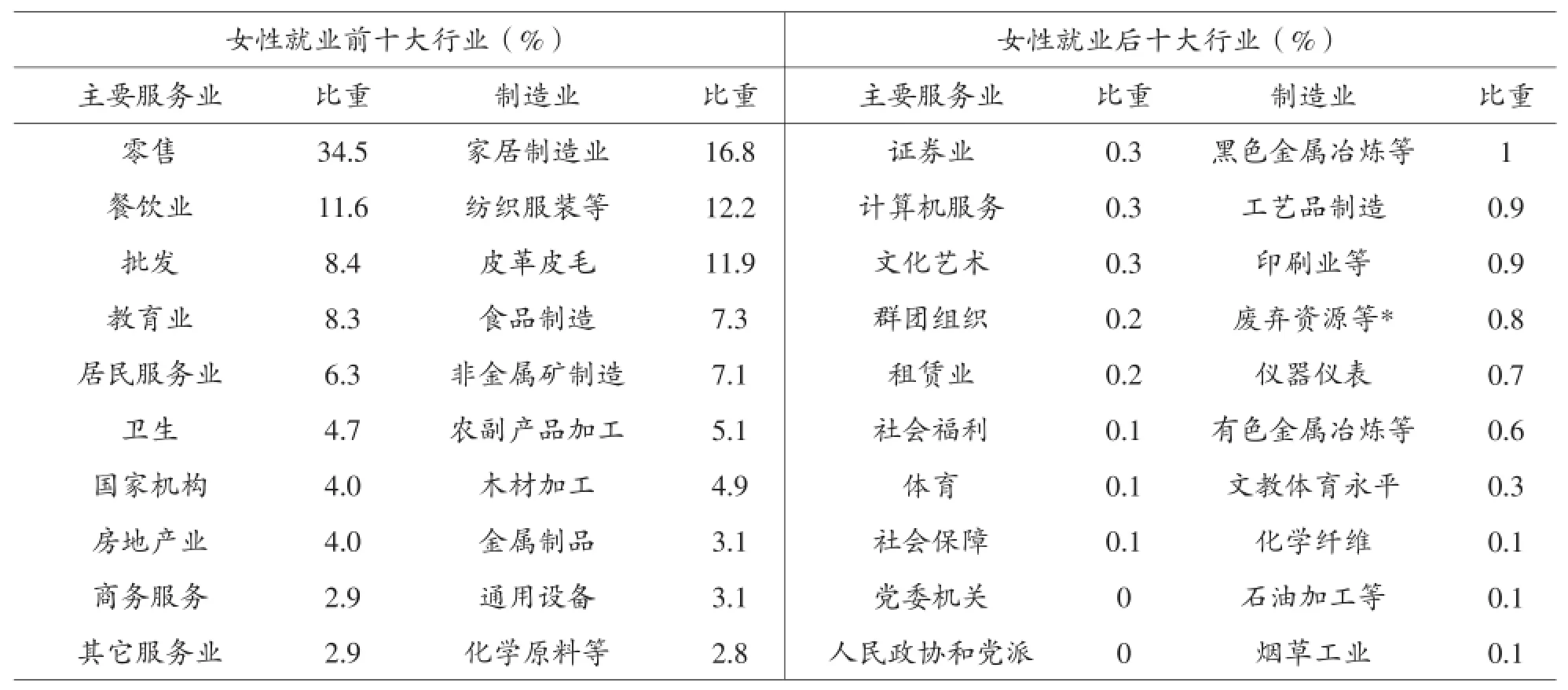

(三)成都女性在制造业与主要服务行业中的就业结构

从女性就业结构来看,女性职业优势行业并不一定是女性就业结构优势行业。在对女性就业岗位的分布进行梳理后发现,大量女性在没有职业优势的行业就业(如家居制造、化学原料等),就业结构优势与职业优势没有必然联系。在全部30个制造业中,家居制造产业为女性提供的就业岗位达到16.8%(也就是说,家居制造行业女性占制造行业女性总劳动量的16.8%,而家居制造业的女性劳动占该行业总劳动力的37.2%,较女性在制造业的平均参与率低2.4个百分点),在纺织服装产业就业的女工占制造业女工的12.2%,皮革皮毛制品业占11.9%,食品加工业占7.3%,非金属矿加工占7.1%,农副产品加工占5.1%,合计这六大制造行业女工占制造业女工总量的60.4%(超过半数)。制造业中女性就业岗位量小于1%也有9个(分别是工艺品制造、印刷业、废弃资源利用、仪器仪表、有色金属、文教体育用品、化学纤维、石油加工、烟草行业等,合计岗位供给只有4.4%)。制造业中这种女性职业与结构优势不一致较为突出,一些男性行业容纳了大量女性就业。换句话说,女性就业最集中的领域并非女性职业优势领域,而是一部分男性职业优势领域。

在所选取的30个主要服务行业中,女性就业集中的前十大服务行业是零售、餐饮、批发、教育、居民服务业、卫生、国家机构、房地产、商务服务和其他服务业(表4)。其中,在零售行业就业的女性占主要服务行业女性就业总量的34.5%(也就是说,所统计的30个服务行业中有超过三分之一女性在零售业就业),在餐饮行业就业的女性占服务行业女性就业总量的11.6%,在批发行业就业的女性占8.4%,在教育业就业的女性占8.3%,在居民服务业就业的女性占6.3%,在卫生服务业的女性占4.7%,在国家机构和房地产行业结构的女性各占4%。尽管社会保障、保险、社会福利、银行等是女性劳动参与率较高,但在这些行业就业的女性占服务行业女性劳动力总量的比重却非常低,证券、计算机服务、文化艺术等就业女性仅为0.3%,社会福利、体育、社会保障等只有0.1%。因此,服务业岗位最多的行业是零售、餐饮、批发、居民服务等传统产业(这些产业也是收入水平较低的行业①根据成都市统计局发布的2014年成都市城镇工资水平为51681元(月均4300元),其中,月工资最低的行业分别是居民服务业(2660元)、住宿餐饮(2840元)、农林牧渔(2703元)、批发零售(3630元)、制造业(3800元)、建筑业(3630元)。),女性大量聚集在这些收入水平较低的行业。随着城市服务经济的不断升级,现代服务业、生产性服务业以及新型服务业态的不断发展,在传统服务行业就业的女性将面临服务产业升级和新型服务业态的冲击,就业脆弱性增加而失业风险加大。

表4 女性就业结构分布(2010年)

三、城镇劳动力市场岗位供给与就业选择困境

职业性别隔离在制造业与服务业均十分明显,女性在零售、餐饮、批发、居民服务等传统服务产业聚集,在家居制造、纺织服装、皮革皮毛、食品加工、非金属矿等制造业就业。其中,部分是女性就业优势明显的职业,部分是女性并不具备优势的行业。随着产业结构优化、传统产业转型升级,零售、餐饮、批发等传统服务业的发展空间受到一定程度压缩,代之以生产性服务业的快速发展和生活性服务业发展,家居制造、皮革皮毛、纺织服装等在结构调整中呈现就业岗位萎缩态势,行业就业女性失业风险加大。与此同时,无论是新增女性就业群体还是就业转失业群体以及农村转城市的女性群体,在就业选择上更多倾向于体面就业。所谓体面就业,按照国际劳工组织的定义,就是没有强迫劳动、工作平等、工作安全、工作有尊严和工作时间适度的一种就业形态。在女性就业相对集中的零售业、餐饮、居民服务业、家居制造、非金属矿加工等,很难兼顾到体面就业的五大维度,或者工作时间、或者尊严、或者平等、或者安全等存在一定的缺失。因而,女性对工作岗位的选择更多集中在自由度较大、收入较高的领域,具有女性职业特征的居民服务业、零售、营业员等工种并未受到女性劳动力的青睐,表现在人力资源市场上就是保洁/清洁、服务员、家政、营业员等岗位求人倍率①求人倍率=岗位需求人数/求职人数,该数值大于或等于零。当无岗位需求人数时,该数值为零;当岗位需求人数小于求职人数时,该数值小于1,表示岗位选人,求职者之间存在竞争;当该数值大于1时,表示求职者选岗位,也就是岗位很充分,存在招工难现象。长期保持在高位运行。2014年第4季度成都市人力资源市场服务员岗位的求人倍率高达30.833、家政工达到10.0;2015年第4季度成都人力资源市场保洁/清洁岗位的求人倍率为3.627,服务员岗位的求人倍率为3.182,较同期有所下降但仍然偏高。与此同时,居民服务业岗位需求呈现出持续增加的态势,从2014年第4季度的5.45%增加到2015年第4季度的26.26%(表5)。另一方面,一些岗位又长期处于供不应求状态,出纳、文秘、会计等岗位求人倍率长期低于0.6,表明这些岗位竞争激烈,求职人数高于岗位供给,在这些岗位实现就业难度大。

表5 成都市人力资源市场岗位需求与求职者构成变化(2014年4季度~2015年4季度)

人力资源市场求职群体中就业困难群体呈增加态势。从成都市人力资源市场2014年第4季度到2015年第4季度的监测数据来看,女性求职群体占人力资源市场求职者的比例保持在42.45%~44.04%范围内(围绕女性劳动力占总劳动力比重波动),但人力资源市场求职群体中初中及以下文化程度的求职者占比却从2014年第4季度的38.98%增加到2015年第4季度的52.48%(其中2015年第1季度甚至高达57.24%),45岁及以上年龄的求职者从2014年第4季度的12.81%增加到2015年第4季度的29.51%(其中最高为2015年第3季度31.42%),就业转失业的求职者占比从2014年第4季度的15.36%增加到2015年第4季度的49.1%(其中2015年第3季度高达61.53%),求职群体构成呈现出“年龄偏大、文化程度偏低、就业转失业”等三大特点。一般情况下,女性受教育程度低于男性,女性就业转失业概率更高,在劳动力市场实现就业的难度更大。对成都市人力资源市场181名求职者的调查表明,女性求职者中高龄劳动力(45岁)及以上占比达24.3%,初中及以下文化程度女性比重达到45%,就业转失业比重达到52.5%,农业转城镇求职占比22.1%①资料来源:课题组.新常态下成都女性就业创业问题与对策研究[R].2015-11-20。,人力资源市场求职女性呈现出年龄偏高、文化程度偏低、就业转失业人群为主、农村转城镇就业占比高等特点,在人力资源市场实现成功就业难度大。

可见,成都市人力资源市场求职困难群体以就业转失业、高龄劳动力、文化水平较低劳动力、农村转城镇就业劳动力为主,其中具有上述四大特征的女性群体则是人力资源市场困难群体中的重点人群。适合就业困难群体的岗位则表现为居民服务业、制造业、批发零售、餐饮住宿等,与求职者对岗位的选择存在不匹配现象。市场上需求量较大的居民服务、保洁/清洁、制造业的普工、营业员岗位等存在招工难,而茶艺、文秘、出纳、小车司机、会计助理等又长期处于供小于求的状况。一方是企业招工难,另一方是求职难,表明成都人力资源市场的就业难与招工难现象突出。

四、结论与建议

职业性别隔离是劳动力市场的普遍现象,是社会性别在劳动力市场的客观反应。女性就业结构是女性劳动力适应经济结构变化的反应,是女性劳动力在兼顾家庭责任、社会性别分工和女性尊严下做出的理性选择。尽管存在职业性别隔离,尽管绝大部分女性在女性职业就业,但仍然有许多女性在中性职业乃至男性职业领域(如非金属矿加工、木材加工、化学原料等)就业。无论是在女性占优势的行业还是男性占优势的行业,就业女性多沉淀在职级较低的一线生产与服务岗位,高职级岗位女性所占比重偏少。随着城镇化水平的不断提升、产业结构升级、技术进步和城市服务经济的不断拓展,女性就业结构不断优化、择业范围不断拓展,但女性偏低的教育水平、生育附着成本以及社会偏见与传统产业发展动力减弱等叠加,女性就业承受更大的压力,年龄偏大、文化水平偏低、就业转失业以及农村到城镇就业的女性群体,在劳动力市场的竞争力偏弱、就业风险大,是劳动力市场的弱势群体。另一方面,随着城镇化水平提升、人口老龄化、生育新政的实施等,城镇孕育了大量劳动密集型就业岗位(如居民服务业、零售业、餐饮、养老、轻工食品制造业等),是女性就业创业值得关注的领域。

一是政府要高度重视传统服务产业和制造业的就业带动作用,做好传统服务业的升级转型与就业岗位增长同步发展的指导工作。要强调传统服务业特别是零售产业、餐饮产业等服务城市经济发展和就业带动功能,合理引导传统服务业发展,保护传统服务产业发展;不断探索传统制造业的地域文化属性,实现传统制造业与文化产业的有机结合,提高传统制造产业的就业岗位;合理引导现代服务产业发展,做好现代服务产业的人才储备工作,特别是提升女性在现代服务产业中的参与水平;要定期举办女性专场招聘会,集中提供就业信息,缓解劳动力紧缺与就业困难之间的矛盾。

二是合理规划和布局居民服务产业发展。居民服务产业和其他服务产业是城市经济发展密切相关的产业,对完善城市功能、打造城市品牌具有助推作用。随着通勤距离的不断增加、现代服务产业发展、人口老龄化以及生育新政的全面实施,城市居民对居民服务业和其他服务产业的需求不断增加,居民服务产业的岗位需求量持续增加,大量居民服务岗位招工难。为提升城市居民服务产业发展水平,应编制城市居民服务产业发展规划,培育居民服务产业,合理引导居民服务产业的薪酬发展水平,引导女性从事居民服务产业。社会各界应重视居民服务产业发展,给予居民服务产业应有的社会地位,开发居民服务产业发展品牌,引导女性积极参与居民服务产业发展。

三是完善女性就业创业的培训制度和就业服务支持。技术培训是帮助失业再就业群体和弱势就业群体的重要途径,通过树立“终生培训是保障终生就业”的新理念,针对劳动力市场岗位供给变化设置动态培训服务体系,及时准确提供各种针对性更强的就业培训和技术服务。针对人力资本市场求职者的文化水平、就业技能以及年龄结构等,分类设置就业创业培训指导,帮助求职者树立切合实际的就业创业预期,提高求职群体与岗位供给的匹配度。

四是发展壮大城镇女性社会组织,发挥女性社会组织的就业带动作用。女性社会组织对于引

导女性从事女性优势明显的行业具有重要作用,可组织女性创办各类居民服务业、灵活就业工作坊,帮助女性就业创业等。一是建立与政府、民政、妇联合作促进妇女就业创业的协同机制;二是相关部门发挥枢纽作用,为女性就业创业社会组织的孵化培育、合作共享、指导服务搭建平台,努力提升妇女群众参与意识、不断增强妇女就业创业能力;三是加强对女性社会组织负责人、女性群体领袖的培训,提升社会组织成员的社会化工作专业素养,不断适应外界环境的变化和妇女群体就业创业需求的提高;四是发挥引导成都女性企业家的带动引领作用,鼓励女企业家积极参与女性社会组织的培育和孵化工作。✿

参考文献:

[1]丁越兰,高璐.女性就业变化趋势与成因[J].天津市工会管理干部学院学报,2013(2):62-64.

[2]沈茂英.成都市女性就业变动态势及其政策含义——基于五普与六普数据的比较分析[J].西北人口,2015(6):94-98.

[3]杨菊华.“单独两孩”政策对女性就业的潜在影响及应对思考[J].妇女研究论丛,2014(4):49-57.

[4]伊兰伯格·史密斯.现代劳动经济学理论与公共政策[M].北京:中国人民大学出版社,2015:378.

[5]杨定全,徐枞巍.我国行业性别隔离的测度及趋势研究[J].中国人力资源开发,2012(2):16-23.

[6]吴愈晓,吴晓刚.城镇的职业性别隔离与收入分层[J]。社会学研究,2009(4):88-111.

[7]王卫国,周闯.城镇居民就业性别差异的分解机区域比较[J].统计研究,2014(2):43-48.

[8]李若建.女工:一个重生的社会阶层[J].社会学研究,2004 (4):91-99.

[9]四川省人口普查办公室,四川省统计.四川省2010年人口普查资料(中)[M].北京:中国统计出版社,2012:597-760.

Issues on Women's Employment and Business in the View of Occupational Gender Segregation:Take Chengdu as An Example

SHEN Mao-ying1,ZHANG Xiao-hua2

(1.Sichuan Academy of Social Sciences,Chengdu 610072;2.Chengdu Women's Federation,Chengdu 610072)

Abstract:Women's employment is the basic component of women's development,which related to women's economic independence and gender equality.It is very common in the real society that occupational gender segregation both on horizontal and vertical level in urban citizen's employment.Mostly the income of female occupation is below the average,and most of female labors usually rank on the lower position.Based on the sixth census data of Chengdu,this article calculates the ration of femalelabor in the 30 service sectors and 30 manufacturing sectors,analyzes the job position supplied by the firms and demand of job seekers in Chengdu human resource market,and puts forward guidance of women's employment and business in the future.

Key words:Occupational Gender Segregation;Employing industrial advantage;Employing structure

中图分类号:F241.4

文献标志码:A

文章编号:1007-0672(2016)04-0088-08

收稿日期:2016-01-17

基金项目:国家社科基金项目:川滇连片特困藏区生态扶贫调查和制度创新研究(项目编号:15AMZ007)。

作者简介:沈茂英,女,四川省社科院研究员,博士,研究方向:人口经济学、劳动经济学;张小华,女,成都市妇联就业部部长,研究方向:女性就业创业。