王文娟情系舞台80年 林妹妹今年90岁

2016-07-20

“天上掉下个林妹妹,似一朵青云刚出岫”。因为一部越剧电影《红楼梦》风靡全国,几乎全国的观众都认识了王文娟,而王文娟,也似乎因此成为了戏曲舞台上林黛玉的代言人。今年已经九十高龄的“林妹妹”,再度在舞台焕发光彩,唱出了别样“千里共婵娟”.让热爱她的老戏迷惊叹不已。

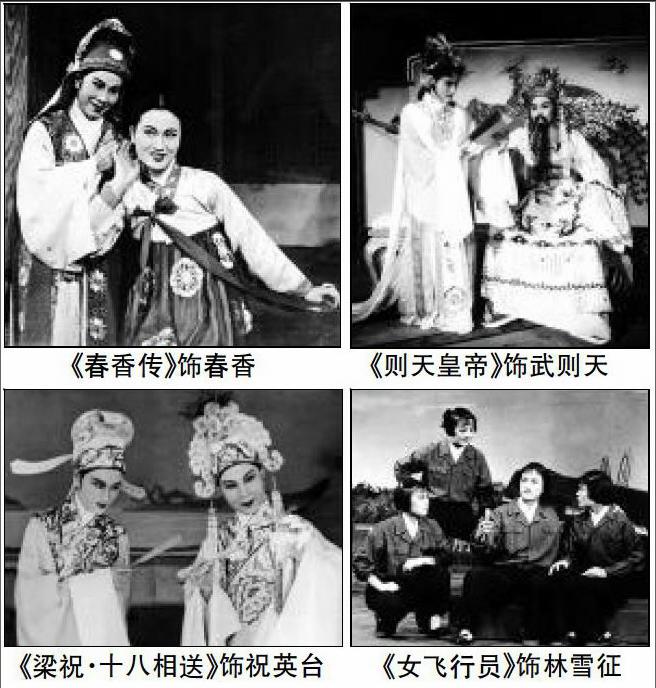

越剧从诞生到现在,已经跨过了110年。当年那个初到满目繁华的上海滩,被剧场晃眼灯光与攒动的人头弄得不知所措的女孩,情系舞台80年,一路走来,在越剧舞台发展史上留下了血泥鸿爪。她的角色更迭几乎贯穿了越剧的发展历程:开蒙戏《投军别窑》中的王宝钏,《春香传》中的春香,神话剧《追鱼》中的鲤鱼精,自己编演的《则天皇帝》中的武则天,《红楼梦》中最为人熟知的林妹妹……殊不知,在她半个多世纪的舞台生涯中,伴随着时代风云变幻,她也有过艰辛、苦涩和磨难,也有过欢乐、兴奋与荣誉。她,因艺术发光。艺术,因她生辉。

这一唱,惊叹的不止老戏迷

阳春三月,春回大地,万物复苏,一片千里莺啼绿映红之春景。就在这美如画的春景中,2016年3月11日,观众心中仰慕的王文娟,亿万人心目中的“林妹妹”,在上海天蟾逸夫舞台重登舞台。她依然端庄美丽、仪态万方,精神矍铄,以自己作曲的苏轼的《千里共婵娟》为“全明星版王派越剧专场”首场演出拉开序幕。这一唱,惊叹的不止老戏迷。这一台演出,她亲自定名为“千里共婵娟”,多么的浪漫,又多么的贴切。

那一轮明月洒下的银色月光,普照在祖国大地,把天南地北喜爱越剧的人们连接在了一起,任越剧那优美的旋律,回荡在祖国的四面八方,其中也饱含了王文娟对天下所有人的衷心祝福。她说:“我是个戏曲演员,是舞台和观众造就了我。岁数大了,更加想念我的观众朋友,更加难忘我演过的角色,所以我就借用宋朝大诗人苏东坡的《水调歌头》,谱进我的心声,倾吐我的心愿:但愿人长久,千里共婵娟!”

上世纪五十年代王文娟演出过的有些剧目,如今已很少在舞台上见到了,像《晴雯之死》《则天皇帝》等。而有的连唱段也基本失传了,像《红娘叫门》《哭塔》等,这次王派越剧专场竟一一地整理了出来。早在10年前,王文娟有过一次艺术回顾专场,《投军别窑》《杨开慧》等作品悉数亮相。不过,对于塑造了数十个舞台形象的王文娟来说,那显然只是冰山一角:《红楼梦》里,她是焚稿的黛玉,也是撕扇的晴雯;《西厢记》里她扮过崔莺莺,以一曲《琴心》诉说女儿心事,也曾是叫门的红娘……这些阔别舞台半个世纪的角色,在此次专场演出中也被“王派”弟子们一一搬演。在王文娟看来,有了这些“老腔老调”,才算是圆满。

此外,专场中80多岁高龄的王派大师姐孟莉英演唱的《红娘叫门》,王派弟子陈晓红和范派小生昊凤花合作的《拜月亭·踏伞》,王派弟子俞建华演唱的《珍珠塔·哭塔》等,均为目前越剧舞台上难得一见的王派剧目,令王派戏迷们颇为过瘾。

2016年3月19日下午,北京越剧艺术研究会在北京成功地举办了一场“越剧流派大家唱——徐、王派演唱会”,祝贺王老九十寿辰。5月,王老将回老家绍兴举办“全明星版王派越剧专场”演出,正天天忙碌着。

母亲是她的第一个观众

王文娟的名字和她学艺的起源地,均充满了神秘色彩。童年留在她记忆中的滋味,恰似故乡山崖林间的野菜,甘甜中也有酸味。

王文娟出生于浙江绍兴以南的越剧之乡——嵊县。王家是个大姓。她的祖父靠着勤劳节俭,置起了数十亩田地,属于村里的“新撑”人家。她的父亲颇有些古文功底,曾受教于周建人等先生,平常出手大方,乐善好施,村里人每逢喜庆做寿,总要来向他求墨宝,他不但不收润笔费,还常常奉送笔墨轴纸。她的母亲是个吃苦耐劳的中国传统妇女,为人善良和蔼,体恤下人。母亲生她那天,家门前的天空常能看见彩虹,父亲便随口为女儿取了个小名“彩娟”。

那时提倡新学,家族办起了灵溪小学,祠堂变成了课堂。7岁起小彩娟就在那里断断续续地念了3年书。她读书用心,记性好,相貌清秀,脾气温和,描红、算术成绩排在前三名。无奈的是,读完小学三年级后,随着家境的日益拮据,她辍学了。不到10岁的她,就跟着大人们学做衣服,打长脚钮扣等。她也学会了千农活。最痛苦的事情,奠过于每到收获季节,就有陌生人来她家,把一担担的稻谷挑走。她听母亲叹气声:有什么法子,田是人家的呀!那些无奈的悲哀,也在她幼小的心灵里留下了深刻的印象。面对外人势利的眼神和生活中的冷遇,善良的母亲永远是那么温和和隐忍。母亲文化不高,看戏却多。母亲常对她说,当年王宝钏、刘翠屏寒窑受尽苦中苦,守得夫婿封王拜相苦尽甘来,你要替妈妈争口气……那时,母亲常去村头的关老爷神像去祈福,她也跟在母亲身后,跪拜之时不时也下决心,等自己长大后,一定不让母亲受苦,不让家人受人欺负。谁也想不到,这个不过十来岁的女孩居然会有如此早熟的责任感。

在童年的快乐记忆中,看戏是最难忘的经历。农闲时期,每当有戏班来演出,村里热闹非凡。当时,女子越剧第一代演员施银花、屠杏花、赵端花、沈兴妹等已经唱红,常被请到村里小庙前的戏台来演“的笃戏”。她们坐着轿子,风光十足。戏台也很考究,台前一对石狮子,四根台柱顶端有精细的雕刻,有动物花鸟,也有戏文故事。母亲带她去看戏时,会边看边给她讲台上的戏文,她似懂非懂地了解那些花花绿绿的人为什么上台下台穿梭不停地忙。戏散场后,她还钻到后台去看演员卸妆,等到父母来叫,她还不肯走。看完戏之后,还与小姐妹一道在台上学着做。她俨然是个“老戏迷”。

“母亲是我的第一个观众,也是第一个鼓励我的人,有时高兴了还教我几句。出了家门便是田地,我在稻草堆上学戏台上的样子翻跟斗,无师自通,自得其乐。久而久之,跟戏班里的人混得熟了,人家问我,‘小姑娘,跟我们学戏好不好?我笑而不敢答。”最有意思的是,她从戏台上得来的灵感,竟运用到了生活中。一次,她和堂妹扮成两个小叫花子去大伯家要吃的。“店王师娘,做做好事,给点东西吃吧。”她戴着帽子,其穿着打扮硬是没让伯母看出半点破绽,伯母居然给她们端了一碗冷饭出来。endprint

1936年,邻村办起了临时“学戏班”,母亲给她交了学费,让她也去学戏。戏班里自带饭菜,回家住宿。她脸型小,师傅指派她演花旦。教她一些基本功,如走台步等。一些传统老戏的“肉子”唱段,老师发给她手抄唱词,那时她记忆力特好,基本上教一遍就会。学了一段时间后就“串红台”。戏台是用几块木板临时搭建的,戏班请来琴师、借来锣鼓等乐器就开演了,但大家都没有戏服。她演《楼台会》里的祝英台,演到悲情处,泪流满面。乡里人见她一唱就入丝弦,都说:这小姑娘学唱戏,定会“出山”的。可是,戏刚演到高潮,村里有钱人家派来了几个穿黑衣的人,说女子登台演戏有伤风化,不准演出,还把场子也砸了。无奈之中,戏班解散,王文娟第一次学戏就这样夭折了。

“彩娟,侬来啦”

虽然戏没学成,但王文娟对唱戏的兴趣更加强烈了,有时走路都学台上花旦的小碎步。“梦想到现实,往往相隔遥远,有时,这个距离是一生一世。”的确如此。幸运的是,没过多久,一个人的出现改变了她的命运。

那是1937年秋的一个傍晚,她的表姐——上海红极一时号称“越剧皇后”的竺素娥回老家省亲。竺素娥于1930年进科班学戏,唱红杭州、绍兴、宁波等地,已在上海站稳脚跟。表姐能唱戏养家,她十分羡慕。她的到来,无疑给王文娟带来了一线希望,她多么想随表姐去遥远的大上海学戏。“学戏哪能有什么出息?”她的想法一说出,却遭到了父亲严厉反对。父亲是个读书人,骨子里总觉得戏子是让人瞧不起的,二是他也舍不得让未成年的女儿吃苦。所以这次就没有随表姐去上海。大约十个月后,已是1938年夏,母亲接到了表姐来信,信上说时局安稳些了,可以让她去上海了。母亲是支持女儿的,立刻给她准备行装,为此卖掉了自己当年的一件嫁妆蜡瓶,用换来的钱给女儿买了几件衣服。出门那天,母亲特意给了她二块银元,先请族里的一位远房叔叔把她送到外婆家去。因为当时与她表姐合作的姚水娟的嫂子跟外婆住同一村,她正好要去上海,这样便可以让她带王文娟一起去上海。王文娟哭着与母亲道别到了外婆家,辞别外婆后,跟着姚水娟的嫂子乘船去上海。她们为了省钱,没有买铺位票,夜晚便只能挤在船头坐着。第二天一早,船靠在宁波码头,她跟着大人去岸上买了碗面条,回船继续行程。

当轮船停靠在上海十六铺码头时,面对周围的人声鼎沸,王文娟的心里却十分恍惚。一切都是那么新鲜,几乎有些晃眼,想到即将面临的陌生环境,她心里有些不安。人力车夫把她们拉到上海天香大剧院,在那里,她见到了表姐竺素娥。“彩娟,依来啦”,表姐一句简单的问候竟让她泪流满面。

到上海后,她吃的第一顿饭是黄豆芽烧咸菜,至今都觉得很香。虽然一路颠簸劳累,但一听到剧院开场锣鼓声响起,她的心就安定下来了,所有的心思都飞到舞台上去了。当晚那场戏叫《二度梅》,当她看到梅良玉因全家被陷害,化名逃脱卖身为奴时,想到自己只身来上海学艺,不禁触景生情,悲从中来……

几天后,王文娟买了一对蜡烛,表姐在后台的唐明皇像前点燃(过去梨园行尊唐明皇为祖师爷),让她拜过唐明皇,就算是入行了。接着,她向表姐行拜师礼,从此表姐就成了她的老师。随后,表姐就把她正式引见给戏班成员:“从今天起,我的表妹就在这学戏了,请大家多多照应。”从那一刻起,王文娟开始了自己的演艺生涯。

老师常跟她说,文戏要武唱,只有把武功基础打扎实了,才能真正地把戏演好。于是,每天她从不酣睡,清晨即起床练功——腰腿、台步、拿顶、搁腿,鹞子翻身、抢背、刀枪剑戈都练。武功老师对学生甚是严格,手里总拿着竹板站一边,谁不好好用功就发落谁。每年到了主要演员歇夏和年底封箱期间,剧场空无一人,王文娟没有路费回不了家,就天天跑到剧场抓紧练习,从不间断。她一心学戏很少玩乐,被同伴们戏称为“小老太婆”。经过如此严格的训练,虽然日子过得苦不堪言,但基本功却打得相当扎实。

刚开始学戏,都要先跑龙套。她回忆说:“记得我第一次上台,演的是《孟丽君》中一小太监,看到台下密密麻麻的人,心里很紧张。原来龙套也不是好跑的,不敢掉以轻心。”不过跑龙套也有受表扬的时候。有一次,临时叫她扮个丫鬟,她来不及化装就上了台。结果观众说她的表现胜过化装的,还送了她一个“粉妹妹”的雅号。跑了一阵子龙套,“粉妹妹”慢慢地能演上一些小角色了。比如《红鬃烈马》里的代战公主,虽然这个角色只有几旬唱,可对当时的她来说尤为重要。因为反响都不错,老师便让她以“小小素娥”的艺名顶替临时请假的三四肩演员,她成了一个“救火队员”,男女老少,正派反派,缺什么就演什么。

为了跟前辈老师学戏,王文娟也动足了脑筋。在《梁祝哀史》这出戏里,梁山伯死后,祝英台吊孝哭灵,要有+演员扮演已故的梁山伯躺在灵堂内。当时由著名的越剧演员支兰芳饰演祝英台,她在唱腔和表演方面具有独特的风格,为了把支兰芳老师的戏学到手,王文娟自告奋勇地扮演死后的梁山伯。她回忆说,“我躺在台上,眯缝着眼睛,边看边听边记,果然看得仔细听得真切。可扮演‘四九的演员却偏偏捉弄我,故意把我推推碰碰的,我一动也不敢动,一声也不敢吭,耐着性子躺在那里。戏演完后,又把学到的东西记下来。这个‘土办法真灵。”

两年后,竺素娥认为王文娟的身材、脸型和气质更适宜演花旦,便决定让她改学花旦。“师傅教我第一个开蒙戏是《投军别窑》,这是她的拿手戏。师傅教我演王宝钏,每句唱腔、每个动作和表情,她都口授身传,手把手教。她一边教—边鼓励我:‘彩娟,你好好学戏,学好了我给你做件黑袄子(王宝钏穿的黑披)。”演出后不久,老师真做了一件袄子送给她,这是她第一次演上主角,也是她第一件自己拥有的戏服。一天,越坛编导三杰之一的陶贤先生正给主要演员说戏,她也去听。陶贤先生忽然问:“小小素娥就是你?”她答:“是我。”他说:“小姑娘,这个名字不好,你原名叫彩娟吧?我替你改一个字——就叫王文娟,怎么样?”她欣然接受,此后她便正式改名叫王文娟了。那年是1941年底,她至今记忆犹新。

未拜成梅兰芳为师,至今心怀歉意endprint

王文娟改学花旦,从六肩旦唱到头肩旦,大约又经历了8年的时间,这8年里,她不断向当时的名旦学习,如姚水娟、王杏花、支兰芳等,积累了大量剧目,塑造了备式人物,又不断融入自己的体验与感悟,逐渐形成自己的风格。解放后,王文娟参加北京总政文工团时,程砚秋先生来看她演出的《西厢记》,程先生给予了一些合理的建议,并指点了一二,对她触动很大。1955年,她们在南京参加部队授勋典礼演《十八相送》,程先生也来了,称赞她演得不错。而谈到与梅兰芳大师,王文娟竟说出了一段拜师未了的往事。

原来,解放前,王文娟在上海结识了上海滩豪门世家“朱家”,长房朱文斗先生和他的太太喜欢看她的戏。由于朱家是梅兰芳先生的固定观众,彼此颇为熟悉,因为这层关系,王文娟也就有很多机会去观看梅兰芳的演出。她回忆:“梅先生那时已不年轻,但在台上演《贵妃醉酒》时,举手投足间皆是妙龄好的柔美。有一次和朱家人同去看戏,演出结束后,梅夫人招呼大家消夜,她很客气地邀请我,‘王小姐,一起去吧。几次之后,大家比较熟悉了。台下的梅先生说话慢条斯理,一派君子之风。我有时去思南路的梅府拜访,常目睹梅先生在草坪上练唱或舞剑,钻研演艺,从不懈怠。”

朱家还曾提议由他们牵线,让她拜梅先生为师,梅先生一贯乐于指点地方戏演员,欣然应允。但当时是“政治挂帅”的年代,凡事都必须得到行政领导的首肯,领导认为:“你唱越剧,拜京剧老师不合适。”拜师的事爽约,至今让她心怀歉意。

“1952年,我们到北京加入总政文工团时,梅家永远是高朋满座,谁都不会觉得拘谨,后来我和玉兰也不再客套,有时甚至不请自来。梅先生为人细心周到,知道我们不习惯部队的伙食,每次看到我和玉兰进门,都会悄悄吩咐,‘今天让厨房多加两个菜。我们既能打个牙祭,又能听到众多名流的高论,可谓口福与头脑的双重盛宴。我们回到上海后,每次进京演出,梅先生总会邀请我们到家里做客……”多少往事.并不是云烟。

并蒂花开在沙场

1948年,在舞台上已初露锋芒的王文娟终于有机会和越剧著名小生徐玉兰(今年已95岁高龄)同台演出了,也成就了越剧舞台上徐派小生和王派花旦又一对黄金搭档。此次90岁再登舞台,王文娟在台上缓缓走来,她高兴地给观众讲述了自己与徐、王派《梁祝》的一段趣闻——

那是在上世纪五六十年代,徐、王版的《梁祝》已是很有影响力的剧目,这部戏还被两位流派创始人带上了战火纷飞的朝鲜战场,去慰问志愿军战士。1953年入朝后,王文娟和徐玉兰为志愿军演出的第一台戏便是《梁祝》。那夜在山洞里,演到“山伯临终”时,台下一位战士突然高声喊道:“梁山伯,不要死!你带着祝英台开小差!”而演到“英台哭灵”时,敌机把电线炸断了,山洞里一片漆黑,战士们一起用随身的手电筒照亮舞台.让演出顺利讲行。

一段故事听得观众津津有味、笑声不断。岁月匆匆,而那8个月在朝鲜战场的日日夜夜,给予了王文娟一生最美好的回忆。

“最有意思的一次,是我惹得徐玉兰生气了。”原来她们一起去河里洗被子。天寒地冻,被子洗完需要两人合力拧干。“正好这个时候人家来催我开个短会,我告诉徐老我马上就回来。结果却把这事完全忘了,等过了几个小时看她一直不回来才想起来。回到河边找她,发现被子已经结冰了。徐老生气的样子我现在都记得。”

“去朝鲜前,我们每个人都给家里写了封信,安慰家人。但其实大家心里都做了最坏的打算,谁都明白战火无情,随时可能牺牲在异国他乡。现在想起来,那时对于生死的确没有考虑太多,在那个激情年代里,高涨的爱国热情和内心的荣誉感,冲淡了对死亡的恐惧。我们在‘志司演出的是《西厢记》,一连演了十几天。我们去三八线演出,必须要过元山封锁线,那是一条著名的‘死亡之路,约30公里长。忽然两架敌机来了,幸运的是敌机并没有扔炸弹,但我们的杨司令分析说,这两架飞机肯定在别处执行完任务,炸弹用完了。他们发现这一带有人,估计还会来,今晚你们不能睡外面了,都睡到洞里去。事后证明杨司令的话是对的,那晚敌机果然来轰炸,把附近的山头都炸平了。”

“《停战协议》的当晚,司令员彭德怀出席了志愿军代表团的庆祝晚会,还高兴地观看了我们演出的《西厢记》。工作人员给彭老总端来了橘子汁,彭老总挥手说,‘端到后台去,演员比我辛苦。演出结束后,彭老总还慰问我们说,‘你们这些小鬼不容易啊,从舒适安逸的环境中来到战火纷飞的战场上,从老百姓一下子变成志愿军文艺工作者,不容易啊。在朝鲜前线,我们为志愿军演出有一百多场,观众有13万多人。回到志愿军司令部,我和徐玉兰大姐都荣立二等功,并获得朝鲜三级国旗勋章。但这段岁月所带给我们的人生体验,却不是两枚军功章就能完全包括的。”

后来,王文娟和徐玉兰主演越剧《红楼梦》,更是形影不离。从此二人演了半个世纪的“宝黛良缘”。

一段庐山恋佳话

更有意思的是,搭档徐玉兰为王文娟和孙道临做媒的故事也颇具传奇色彩。

孙道临出生于北京一个书香门第,在燕京大学读书期间,受同窗挚友黄宗江的影响走上电影的道路。之后,他在《乌鸦与麻雀》《渡江侦察记》等影片中成功地塑造了一系列个性鲜明的角色,成为中国电影界一颗璀璨的明星。当年,孙道临特别痴迷越剧,尤其欣赏王文娟的表演,她主演的《红楼梦》、《追鱼》、《西厢》,他每演必看,回回坐在前排;而王文娟亦是孙道临的忠实影迷,《早春二月》、《家》、《渡江侦察记》、《永不消逝的电波》等看了又看。两人的心思被热心肠的张瑞芳和黄宗江、黄宗英兄妹俩看在了眼里,一再拜托“贾宝玉”徐玉兰牵线搭桥,最终促成了这段艺坛佳话。成婚那年,孙道临39岁,王文娟35岁。命运终于没有辜负他们的等待与坚持。多年后,她与孙道临合作拍摄戏曲电视剧《孟丽君》,孙道临参与剧本改编,并撰写了几段唱段的唱词。当她唱到“人若在,有一目如能全力克魔障,飞越关山也要与你完婚姻;若是远离人世去,她的魂定要伴你飞升扶摇入天庭……”她总是泪流满面。endprint

晚年的王文娟还曾回忆起她与孙道临的庐山之行——

“那年我们新婚后的庐山之行,恰逢中秋佳节,我们俩住在山上一幢小小的房子里,清幽皎洁的月光泻满了整个屋子。虽然才8月,庐山的深夜里有些寒气逼人。放不下这样的月光,我们悄悄打开门,两人裹着灰色的棉大衣,坐在屋子外面的石阶上,静静地赏月。山高月小,风清露白,四周万籁无声,都不知道过了多久,仿佛整个世界就只有你我两个人存在。因为疾病煎熬,你已经记不起很多往事,不过提及那年的庐山之行时,你还是轻轻握着我的手,微笑地肯定:‘我记得。我们都已经到了垂暮之年,珍惜这样的分分秒秒,就叫做幸福吧!”

庐山自古就是浪漫之地,有着许多动人的爱情逸事。王文娟与孙道临的庐山恋,更叫做幸福吧!

“人生如旅,终究还是难免一场送别,最终,是我送别了道临。这一路上,我见识了许多风景,但最重要最不可替代的,永远还是那一个能够并肩同行,能够分享悲喜的人。”王老内心充满对老伴的挚爱,让她坚强地又走过了这些年来的春华秋月。

“戏魂”贯穿每一出戏

听王文娟老师讲述,我一边聆听,一边思考,脑海中浮现出她演过的一个个角色。心中琢磨:她演出的这些戏,为什么久演不衰?为什么让人回味无穷?她从艺80年,人活到80岁已经是个传奇了,更何况90岁仍钟情于舞台,她对越剧的痴迷,就是一种美的力量。经典艺术形象是一个艺术流派形成的基石,而一个流派在磨砺锤打、成长完善的过程中,她不知付出了多少心血。

是啊,她12岁入行学戏,先学生,后改学旦,从六肩旦唱到头肩旦,大约经历了8年时间。她创立的王派越剧旦角与其他旦角流派相比,更是柔中见刚、刚柔相济。看她演《追鱼》里的角色,一个拔鳞时的武功戏,鹞子翻身,形态优美从容,令人惊叹。她演的每一部戏都是对人性中真、善、美的歌颂,对世间丑陋现象的鞭笞。尤其是越剧《红楼梦》头场宝黛初会时那段“天上掉下个林妹妹”的对唱,现在已经像流行歌曲般在观众中流传。“林黛玉”这一形象的成功塑造使她创立的王派艺术当行出色。经过80年来的舞台锤炼,使艺术家的内心不断地充实丰富纯粹起来,更使其艺术境界一步一步达到新的高度,终修成炉火纯青。

90岁的她,如今看上去不过60出头。对于自己的养生秘笈,王文娟老师很乐意告诉大家,“做人轻松一点,我喜欢接受新鲜事物。”比如,学画画,她也已有好几年了。平时也爱打打麻将什么的。

越剧是南方戏,却在全国各地都有相当的戏迷。如今的她,弟子遍布全国各地,桃李芬芳。被誉为“当代最佳林黛玉”的单仰萍至今仍感念王文娟老师的知遇之恩。单仰萍11岁学戏,曾因自身条件欠缺而面临着被迫改行的困境。“很偶然的机会,我看了越剧电影《红楼梦》,被王文娟老师扮演的林黛玉深深打动。原来越剧可以这样美!当时我暗下决心,此生誓结越剧缘。”

机缘巧合,在单仰萍22岁那年,终于拜王文娟为师。徐玉兰与王文娟创建上海越剧院红楼剧团,王文娟力邀爱徒加盟。“当年是王老师把我从桐庐调到上海,使我这个名不见经传的小演员逐渐成为能挑重担的剧团主演,我真的很感激她。”单仰萍字字句句叩谢师恩。更有意思的是,王文娟不仅言传身教,而且还张罗着为弟子牵线做媒。1995年2月18日,单仰萍与比她年长四岁的周先生在上海举行了婚礼,孙道临、王文娟夫妇既是媒人又是证婚人,“恩师为媒结金玉良缘”的这段往事至今被越剧迷们津津乐道。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。但愿人长久,千里共婵娟。”这两旬词包含了人生,也包含了戏曲所要表演的所有层面。写到这里不由不佩服王文娟老师的大智慧。衷心祝愿,亿万人心目中的“林妹妹”,永葆艺术青春!endprint