中央民族大学2013级油画班青海省贵南县藏区考察记

2016-07-192013级油画班师生

文:2013级油画班师生

中央民族大学2013级油画班青海省贵南县藏区考察记

文:2013级油画班师生

明点 油画 120 cm×80cm 张文倩

时间:2015年6月24日-7月10日地点:青海省贵南县

课程:下乡实习考察

要求:考察、收集藏区风俗、文化、宗教、建筑的相关资料和素材(包括实物),风景油画写生8幅(尺寸60x80cm),速写两本

任课教师:姚俊杰

姚俊杰 中央民族大学美术学院教师

展览及讨论是大家对这门课程包括创作所面临的困境、问题的真实呈现。这困境和问题不仅仅是学生的,也是我们教师的。

谭江帆,一个平日里读《2666》,研究维特根斯坦德的湖南孩子,喜欢站在哲学的角度思考问题……

刘仲宇,难忘我们大二策划的第一个展览“图穷bi见”,做的影像作品是他骑着自行车带着他的弟弟,画外音是他用粤语吟诵的辛波斯卡的诗《现实世界》,从未觉得粤语这么好听,他说他就想带着他弟弟就这么一直骑下去。青海下乡他带回了7张羊皮,针对“达达”做了一件装置作品。

翟一瑾,东北女孩,用收集来的烟盒和各种小盒子,做出了103个小佛龛……

高曼,一个喜欢cosplay的山东女孩,她根据青海下乡的一张图片,反复做了不同材料的尝试,终于用黑白色钢笔完成了一张画布上的创作,切割掉色彩,摆脱了照片的限制,保持住自己与现实的那份距离。

黄凯恒,喜欢以影像的方式表达,平日里四处去看独立制片、纪录片展映,参与崔灿灿和二楼出版社策划的“5+1=6”项目,直接切入社会问题。

秦铃森,喜欢跨界、跨学科尝试各种材料创作的同学,关注宇宙,喜欢关于悲壮与死亡的诗歌,整个教室也装不下他的作品。

金盾,一个合肥女孩子,晚上在咖啡馆打工,喜欢滑板,攒钱想买个摩托跑车,做过一些关于盲文为题材的作品,谈起想法滔滔不绝。

还有,梁爽,梁海洋,邵帅,亚男班长……周玉玺,刘晟……说起这个班的学生我能说一整夜,他们有着不同的想法与个性,怀揣着各自的小野心……没错,教学的丰富因他们的丰富而丰富,而鲜活起来。

(以下为2013级油画班学生)

钟亮

这次青海之行,经历了短暂的与以往不同的生活,尽管这段历程也是平常的不能再平常了,但却也是一笔独特的颜色。

在贵南这小小的县城里,有一种让一切都安静下来的力量,也许多少是和经济有关,但是我觉得这种静谧一定是生活在这里的人们所期盼的样子。地理环境给了他们不一样的面容,也给了他们不一样的生活,他们就像住在桃花源之中,因和平而平和。没有拥堵的交通,也没有无谓的争吵,也不会想着为了一本万利去绞尽脑汁,除了天气多有善变,一切都规规整整地安放在摇篮中。我觉得正因为有信仰,他们才比我们更容易理解谦和。

图像演化·文字与方块 钟亮 油画布硫酸纸麻绳木板 120cm×90cm

坐落在半山上的鲁仓寺,一开始是我们写生的地点,当我们各自支架画画时,稀疏而来的僧人便驻足在我们的身后,写生架构起了我们和僧侣之间沟通的桥梁。在交谈中,那些年龄与我们相仿的僧人也在描绘着他与我们不同的人生,他们学风勤勉,早上五点多就开始了早课,除了敬佩我找不到更合适的词语。我们还为仁爱活佛创建的孤儿学校的孩子们画了墙绘,在短暂的相处中虽然未曾谈及,但还是在心里默默祝福他们可以在逆境中茁壮成长。

此行所见的藏文使我感触很深,虽然自己并不会读,但是我非常喜欢这种“符号”。这种奇特的书写方式反而带来的是无限的神秘,用藏文所撰写的经书更是充满了神圣。藏文有它自己的演化经历,在历经的图象与字母的相互转化形成的文字又是一种不一样的文化。回来后,我也试着把对文字的看法做成了作品。

而今回想起,那里的一切早已在信仰中凝聚成了真善,感化着每一个过客。

高曼

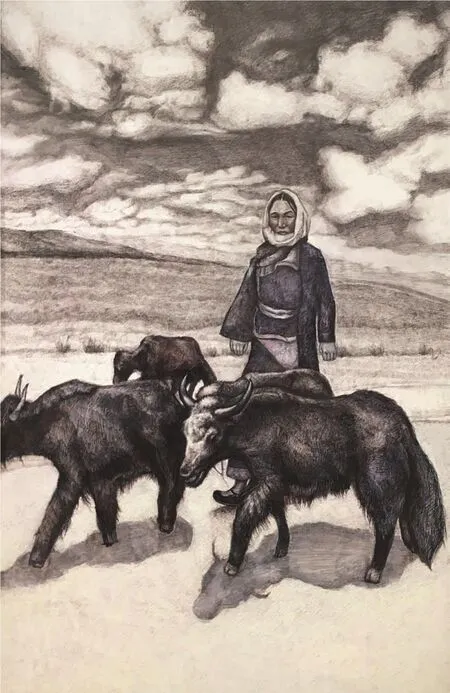

在此次下乡创作之前,曾深入青海省贵南县写生两周,翻阅相关藏传佛教的资料。对于这次写生,个人感触最深的是小牧民在小草原上牧牛羊之景,现场写生的震撼力不仅仅是鲜活灵动的气息,更有阳光强烈的色彩反射,这都为写生设身处地地体会色彩有很大帮助。

因此诞生了《牧歌》系列创作。刚开始创作时,我直接套用写生时感受到的艳丽色彩,使用传统写生油画来完成《牧歌》,但是明艳的色彩以及不似相机般精细的画功使我最终失败了。在班主任姚俊杰老师的指导下,抛开自然界的真实,切割掉色彩,不同于照片和自然写生,我尝试使用黑白来完成接下来的创作。《牧歌(一)》使用大量黑色,抛开色彩,黑白的强烈对比反而使画面更苍穹有力。而《牧歌(二)》我转换成曾经素描写生探索过的钢笔画,并且尝试加入马克笔的灰度描绘我感兴趣的牦牛毛发的刻画,能够区别于极赋素描感的细腻的钢笔画,呈现我所能展现的艺术感。相比上一张的强烈这张更缓和一些,用以表达日常舒缓的牧民生活。

而与现代艺术相结合的拼贴画《扫尘》,用木炭打稿并且保留然后拼贴黑色卡纸显得随性自然,但是很注重构成感,灵感来源于僧侣每日必修的清扫工作。这些创作都能呈现出我个人的真实性,不再局限于自然风景或者照片,最大的收获是敢于摒弃掉一些传统与局限性,做出新的尝试,呈现属于自己的真实画面。

牧歌(二) 高曼 钢笔马克笔 120cm×80cm

周玉玺

下乡写生,我更加在乎那种特定时间地点环境下,眼前一切带给自己的感受。写生的地点是青海省贵南县,隶属海南藏族自治州。自始至终,整个区域给我的印象就是“静”。

不想提及山美水秀、云淡风轻这样的话题,现实摆在那,大家都见的。更不愿谈论佛教、信仰的话题,自己是个门外汉,没资格。引发我兴趣的是当地的“民族味儿”,涵盖到衣食住行各个方面,于是我拿着相机不断地去拍摄当地元素,记录这种味道,每天都在接触,每次都会有新的体会,这种情结延续并且影响到了我后期的创作。

写生是我吸收的过程,后期创作反而成为了我学习的开始。不断地起画小稿,反复整理摄影素材寻觅藏味并且力求真实,为了深入了解,我也翻阅了大藏经。当真正上了油画布的时候,我发现自己落入了俗套,接着就上了刮刀,刷油刷胶一顿整,对于表现方法自己迷茫了。庆幸第二天一大早被姚老师及时发现并给出悉心引导,冥冥之中又有了方向,开始琢磨老师强调的保证作品的偶然性与随机性。接下来在姚老师的持续指导下,我开始学着反对作品程式化、照片化并强调作品的不可复制性,创作素材坚持来源于真实生活,然后尝试打破其常态,运用一定艺术语言建立一个新的图像,整体中寻找细节处理,色块之间的层次与分布也不断地去推敲与尝试,在保持绘画的基础上深层次探索属于自己的语言,不仅要表达创作主题,更希望用此方法让我的作品变得“有意思”。

刘仲宇

下乡展的作品《朝圣是一场,DaDa》我用了收集藏民家中的新鲜牧羊皮,直接将它们的原生状态移至中央民族大学的展厅,制造一小段高原牧羊的场景。我想带观众进入牧羊的肉体已被掏空,舒展空灵的羊的姿态的意像空间,每一只羊被转化为一种逐级递进朝圣的状态空间。立在地上的用材料组合,用颜料涂画的类似佛头的形象,是异化甚至是卡通化的形象,代表未知之力。运用了“贫穷主义”雕塑的概念。“贫穷艺术”, 是观念艺术的一个流派。由意大利艺术评论家切兰(Germano Celant)于1967年提出这个概念。他们以捡拾废旧品和日常材料作为表现媒介,用最廉价、最朴素的废弃材料——树枝、金属、玻璃、织布、石头等进行艺术创作,渴望打破艺术语言的地位、现状与图式。并非只有昂贵的材料才能表达,他们坚持艺术应该是被生活本身所取代。作品自由的形态和低廉的材料,形成隐喻一种未知的力量带领吸引的魅力超度未知的朝圣。作品名字中“DaDa”的意思,是我刻意想将展厅的时空带回到美术史,引导观众提问,形成错乱感,提醒观众要从这个角度和知识进入作品,并与我们所处的语境结合,才能获得不同角度的感官体验。达达主义是一场兴起于“一战”时期的苏黎世,波及视觉艺术、文学(主要是诗歌)、戏剧和美术设计等领域的文艺运动,是20世纪西方文艺发展历程中的一个重要流派,是第一次世界大战颠覆、摧毁旧有欧洲社会和文化秩序的产物。达达主义作为一场文艺运动持续的时间并不长,波及范围却很广,对20世纪的一切现代主义文艺流派都产生了影响。“DaDa”追求清醒的非理性状态、拒绝约定俗成的艺术标准、幻灭感、愤世嫉俗、追求无意、偶然和随兴而做的境界。这场运动的诞生是对野蛮的第一次世界大战的一种抗议。达达主义者们坚信是中产阶级的价值观催生了第一次世界大战,而这种价值观是一种僵化、呆板的压抑性力量,不仅仅体现在艺术上,还遍及日常生活的方方面面,这是各种束缚,矛盾,荒诞的东西和不合逻辑的事物的交织,这就是生命。他们批判的观念重新审视了传统,力图从反主流文化形式中解脱出来。之所以使用这个名词,是因为“DaDa”在德语中是新生,原始,孩童发出的第一个声音的意思,同时有特殊代表性含义。我引用这个简洁的词语,是让观众给艺术带来了更多可能性和想象。重新发现活生生的体验,可能的乐趣与姿态。穿过了历史回到现在,已经发生的历史反照我们自己,我想,这件作品的实施,朝圣的姿态,会诱发我们进一步思考:对于我们油画系只在平面上耕作的系统而言,一种打开我们对艺术“语言”和媒介的思考的原点,可能也是属于我们——一群从绘画命题出发讨论者展开的朝圣。我们仍然要继续在历史断层漩涡中徘徊,忽略现在的艺术世界全面进行中的“语言与媒介”解放,还是要躺开胸怀,从停顿的点 ,朝向未知的力量。

诸法无我,寂灭为乐 周玉玺 油画、丙烯 120cm×90cm

夜色鲁仓寺 高鹏 油画 200cm×200cm

cham bala cave 秦铃森 综合材料 150cm×100cm

翟一瑾

2015年7月24日我从北京出发,27日到终点站贵南。经过了为时两周的写生,这小县城给我的第一感觉就是静,物价低廉,也许因为人们无欲需求而都心中坦然,享受自由空气。

每日画完画后,太阳已西沉,我扶着画作等车之时给母亲报平安,远处传来狗吠,仰头看见夜空像浸在海水的巨大帷幔,风一过,起起伏伏,点缀在上面的星光也随着明明灭灭。放空。

在寺庙观过供佛小室,名为佛龛。佛至山上入吠琉璃龛,敷尼师檀,结跏趺坐,入火界定,一眼望去一派平和,像是这小县城的精神精华。归京后,取许多身边各式材质小盒,烟盒居多,制作中间无物小佛龛,堆砌于落地木板之上,大小不一、颜色各异、材质随机、纵横有序,盛容一团安定之气。

贵南寺庙建筑庄严繁复,隐着一批僧人,经常遇见他们在寺庙间倏忽而过,我无法记住他们的容颜。理绝众相,故名无相。颜色浓郁的红袍弥漫着浓烈的宿命感,他们把一生都交托于神明,每日五点起读经,定时轮流打扫寺庙,一切由信仰指导,交托自己的生活,寻求无和有的无限。常存的境地无相,不证真实不虑实相,才为大智慧。所以,我的盒子只略表佛龛之意,中空无相,也在一个个撰盒子之时琢磨这种精神诉求,在老师的指导下,我的作品加入了木刻的质感,更加精美。

安安静静,103个小盒一气呵成,我最爱驻足它们面前,我的小盒子们个个如珍宝,记录着那个小县城带给我真正的安静。

朝圣是一场DaDa 刘仲宇 高原牦羊皮综合材料

无像 翟一瑾 综合材料 150cm×300cm

黄凯恒

大众的经验,个人的经验;我们印象中所听到的,我们自己亲眼所看见的。

藏区,一位藏族中年男子在一片人荒芜人烟的地方一个人陪着几百只羊,他给自己编了一根藏式小辫,红黑的脸上挤压出的皱纹如同被风与水侵蚀形成山沟,饱经苍桑。这里的山冬天不长草,夜晚有狼的嚎叫,当然他可以选择在晚上数着无边无际的星星入睡。有一天他进城遇见了一位温柔、美丽的姑娘,女人对他示爱了,他也爱上了她,对于40岁的老处男来说原来这就是爱啊。女人喜欢听歌,他就学了3首情歌,女人想和他私奔到北京,他卖掉了所有的羊换了8万元人民币。晚上女人带他去酒吧彻夜狂欢。当他醒来,女人不见了,钱也没了。他想去报案,走进警局,老局长调侃他看起来像个坏人,他一句话没说就走了……

这是一个我在贵南听到的故事。事实就是这样,事实也许不是这样。这是一个关于爱情的故事吗?如果是,那么到底爱情是什么?什么是爱情?每个人的期待都会不一样吧。就像藏区的云很好看,但我看不惯它。