江苏镇江东部大路

—姚桥断裂新构造运动特征

2016-07-19苗巧银陈火根李向前宗开红潘明宝尚通晓武健强

苗巧银, 陈火根, 李向前, 宗开红, 潘明宝, 骆 丁, 张 平, 尚通晓, 武健强

(1.江苏省地质调查研究院,江苏南京210018; 2.国土资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏南京210049)

江苏镇江东部大路

—姚桥断裂新构造运动特征

苗巧银1,2, 陈火根1,2, 李向前1,2, 宗开红1,2, 潘明宝1,2, 骆丁1,2, 张平1,2, 尚通晓1,2, 武健强1,2

(1.江苏省地质调查研究院,江苏南京210018; 2.国土资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏南京210049)

摘要:通过地震剖面、可控源异常体解译、野外露头剖面勘察以及施工钻孔和连孔剖面等资料,首次详细证实了大路—姚桥断裂具新构造运动特征,根据邻区测年结果及中晚更新世沉积的下蜀组老黄土,推断出断层的活动时间为第四纪中更新世早期和中更新世以前。新构造运动致使中更新世以来断层两侧沉积了完全不同的岩相特征,形成了2套不同的沉积体系。新构造运动的发现对镇江市的规划和建设以及地质灾害的预防具有重要的指导作用,对苏锡常地裂缝的研究具有一定的指导意义。

关键词:新构造运动;第四系中更新世之前;可控源异常体;沉积体系差异;大路—姚桥断裂;江苏镇江

0引言

镇江地区是江苏地震活动的重点监测区,具有多次历史地震记录。根据江苏省地震局提供的资料,1981—2000年,镇江地区共发生23次地震,多数分布在沿江断裂和茅山断裂区域。1976年,姚桥南部发生1次1.9级地震,2000年,该点东侧发生2.8级地震。所以,大路—姚桥断裂活动性的研究已成为急需解决的课题。

镇江活动断层发育,比较重要的深大断裂为茅东断裂、沿江断裂、大路—姚桥断裂。其中,茅东断裂和沿江断裂研究程度较高;大路—姚桥断裂地处平原区,研究程度较低,对其空间位置、延伸及性质均存在较大争论,尤其是该断裂是否具备新构造运动特征更是一片空白。由于镇江城市为东西向长条区域,城市向东发展,该断裂的活动性研究成为不可回避的问题。

大路—姚桥断裂为区域性断裂苏锡常断裂的一部分,苏锡常断裂发育于苏州、无锡、常州、镇江、扬州等地(江苏省地质矿产局,1987;江苏省地质调查研究院,2012),在镇江东部发育于大路镇—姚桥镇。由于苏锡常地裂缝引起的一系列地质灾害已引起国家重视(武健强等,2014),所以苏锡常断裂段在镇江区域大路—姚桥断裂的新构造运动研究已被提上日程。鉴于在平原区新构造活动的发现主要是通过地裂缝等地质灾害,直观证据比较受限,所以本次研究将通过地震、可控源、野外勘察剖面及钻孔等一系列证据进行论证。

新构造运动是指迄今有着复活活动(包括地震活动)的构造带和构造体系,具有继承性、连续性、继发性等特点,但新构造运动的时限一直存在着争议,其中主导性观点有以下4种。

(1) 新构造是指自新近纪到第四纪初期的地质构造。

(2) 新构造运动是第三纪以来发生的地壳运动。

(3) 进入第四纪时期所发生的构造活动都可视为新构造运动。

(4) 《地球科学大辞典》将78万年(中更新世) 以来活动过的构造作为新构造,认为在中国大陆普遍存在早更新统和中更新统之间的角度不整合,中更新世以来构造活动基本一致,且相当稳定,应作为一个刚刚开始的新的演化阶段,该观点得到了较多地质专家和学者的认可(刘以宣等,1994;许学汉,1994;徐金山,2004;孙金龙等,2009; 赵忠海,2009;王应斌等,2012;徐杰等,2012)。

笔者也赞同第四种观点,新构造运动具有继发性和连续性特征(许学汉,1994;徐金山,2004;万天丰,2007),这是本次研究所采纳的观点和依据。

1大路—姚桥断裂新构造活动的证据

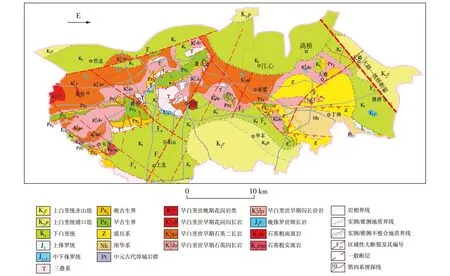

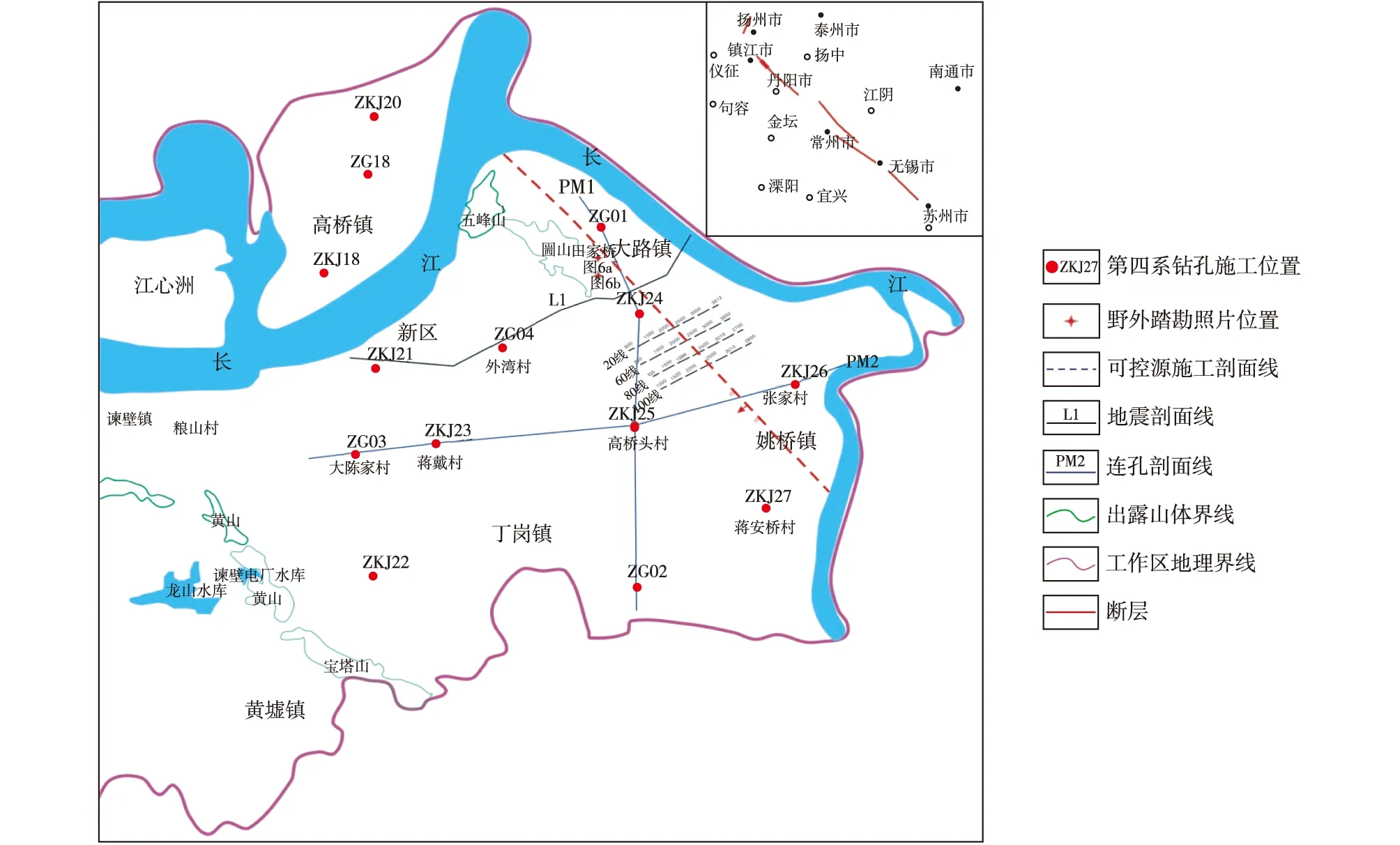

大路—姚桥断裂主要位于镇江东部,经由大路镇和姚桥镇,处于圌山东侧,长江支流西侧,具体分布位置见图1和图2。

该区地质研究工作程度较高,但该断裂新构造运动特征的资料较欠缺,故选用长江三角洲三维深部地质调查典型区镇江城市地质调查工作所做的一系列地震、可控源、钻探以及实地考察等方面的资料,就研究区新构造活动的证据进行详细论证。

1.1研究区可控源资料异常特征及其地质解译

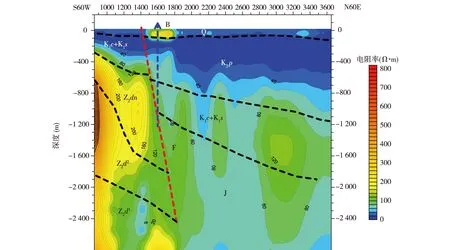

可控源资料采用GDP-32综合电法仪器进行测绘,得到的数据准确度和可靠性较高。在大路镇与姚桥镇之间共布设了4条测线(图1),选用60线(图3)进行解释。

由图3可知,浅部电阻率较低,在20Ω·m以下,等值线自西向东往深部延伸。横向上,中深部电阻率西侧与东侧有较大的差异,以1400点为界,西侧电阻率整体较高;东侧电阻率整体较低,界线明显,等值线密集。1450点附近中深部为漏斗状低阻异常带,异常整体有向深部延伸的趋势;东侧的低阻区局部存在电阻率相对高值,变化不大,这很好地验证了姚桥—大路断裂的存在,即为北北西向正断层,倾角相对较小。该断层切穿了第四系与基岩的界线,且在断层右侧,第四系界线附近及其界线之上见异常体(图4中B处),即可能为由断层造成的破碎带,断层对上、下盘会造成一定的影响,致使地层沉积特征不同,在可控源剖面上会有异常体等显示。

由图4显示的上盘地层可知,异常体存在于第四系界线附近及界线之上,由此推测该断层为活动断层。

图1 大路—姚桥断裂工作区位置分布及断裂所切基岩地层图Fig.1 Location of the Dalu-Yaoqiao Fault work area and bedrock strata intersected by fractures

图2 研究区地理位置与工作量分布图(右上角附图断层加粗部分即为大路—姚桥断裂)Fig.2 Map showing geographical location of the study area and workload distribution(the upper right corner of the bolded part is the Dalu-Yaoqiao Fault)

图3 镇江新区大路镇东南部60线CSAMT勘察综合剖面图Fig.3 Comprehensive CSAMT profile along the prospecting line No. 60 in thesoutheast of Dalu Town in Zhenjiang New District

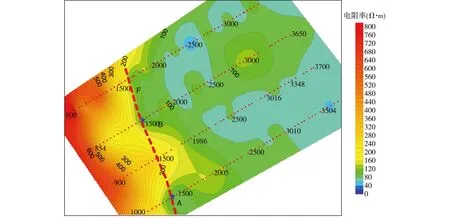

由4条测线得出平面电阻率切片图,可以反映出断裂在平面上的分布,反映1 000m深度电阻率在平面上的变化(图4)。

图4显示:西侧电阻率整体较高,东侧电阻率较低,20线1450点、40线1500点、60线1600点、80线1750点位置处于高阻和低阻的交界部位,电阻率等值线密集,推测为断裂构造位置。所以,图4反映了断裂的平面分布位置,结合60线和平面位置图进一步证实了大路—姚桥断裂是具新构造运动特征的深大断裂。

图4 镇江新区大路镇东南部1 000 m深度电阻率切片图Fig.4 Resistivity section at a depth of 1 000 m in the southeast of Dalu Town in Zhenjiang New District

1.2地震解译剖面证实大路—姚桥断裂为具新构造运动特征的深大断裂

地震勘探线自西向东布置在镇江新区的大路镇(图1、图5),处于大路镇—姚桥镇之间,为二维地震勘探剖面,资料具较高的可信度。

图2表示了经初步解释后的L1地震剖面,该剖面清楚地反映了NNW向的大路—姚桥断裂,此外,岩体边界在该剖面上也十分清晰。由于第四系岩性相对松散,在地震剖面上同相轴未反应。第四系界限之上多为空白区域,断层切穿了第四系,且地质界线有较小的位移,断层两盘有错动,即断层左侧第四系界线向上错动,可显示断层为正断层。断层两侧第四系沉积物地震同相轴反射特征相似,却具有较小的位移偏差,第四系之下为下白垩统圌山组火山碎屑岩,由于具一定的沉积层理特征,同相轴有一定的连续性,这与所给相关基岩图和钻孔资料相吻合。所以,该地震剖面证实断层在进入第四系之后曾活动过,从而证实了该断裂存在新构造运动,由于切穿基岩较深,故为活动性的深大断裂。

1.3野外露头实地勘察新构造运动证据和断层活动时间推断

野外实地勘察发现新构造运动剖面2条。图6a为大路镇西边田家桥村圌山一侧,由此可知,断层右盘可见新构造运动形成的阶步和擦痕,且阶步陡坎方向朝下,指示对盘的运动方向,擦痕为比较均匀的平行细纹,表现为一端粗而深,另一端细而浅。图中箭头为由粗而深端向细而浅端的方向,指示对盘运动方向。顺擦痕轻轻抚摸,可以感觉到沿着一个方向比较光滑,可知该断层为正断层。断层上盘为破碎带,破碎带内由圌山组砾石和第四系中晚更新世形成的下蜀组老黄土相混杂充填,说明该断层为进入中更新世后发生活动,是新构造活动的另一证据。

图5 L1 地震剖面解译断裂图Fig.5 Seismic profile interpretation of fractures along L1

图6 新构造运动剖面图Fig.6 Profiles showing Neotectonic movements(a) Chuishan side in western Dalu Town; (b) Chuishan side in southwestern Dalu Town

图6b为大路镇西南圌山的一侧,断层下盘为早白垩世赤山组,破碎带为下蜀组老黄土夹圌山组砾石。图6显示破碎带内未见下蜀组和圌山组以外其他时代的充填物,由于下蜀组老黄土的存在,说明在进入中晚更新世之后,该断层曾经活动过,证明了新构造运动的存在。

1.4钻孔对断层及断层两侧沉积体系差异的展现和断层形成时间的推断

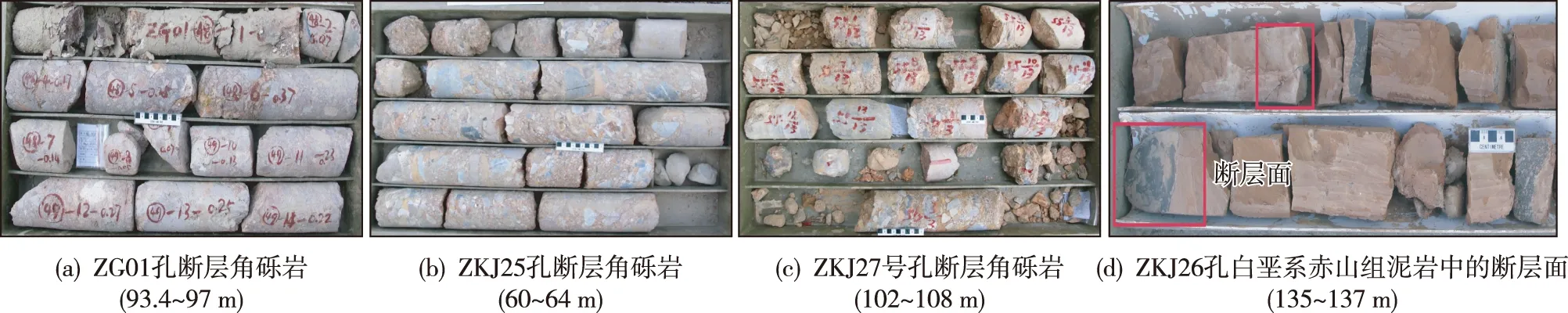

在大路镇和姚桥镇施工的钻孔ZG01、ZKJ25、ZKJ27发现了断层角砾岩(图7a、b、c),ZKJ26孔发现了断层节理面(图7d),进一步证实大路—姚桥断裂的存在。施工钻孔地理位置如下:ZG01孔位于大路镇北约1.3km,ZKJ25孔位于姚桥镇与大路镇西约3.9km,ZKJ26孔位于姚桥镇北东方向约2.2km,ZKJ27孔位于姚桥镇南1.7km。由于在扬州施桥钻孔,基岩之上第四系最老松散层所测年龄为15.7万年,所以长江两岸钻孔第四系最早形成时间为中更新世之后。通过该钻孔绘制连孔剖面,进一步揭示断层性质及断层作用所形成的沉积体系差异,并揭示了新构造活动时间为中更新世早期及中更新世以前。

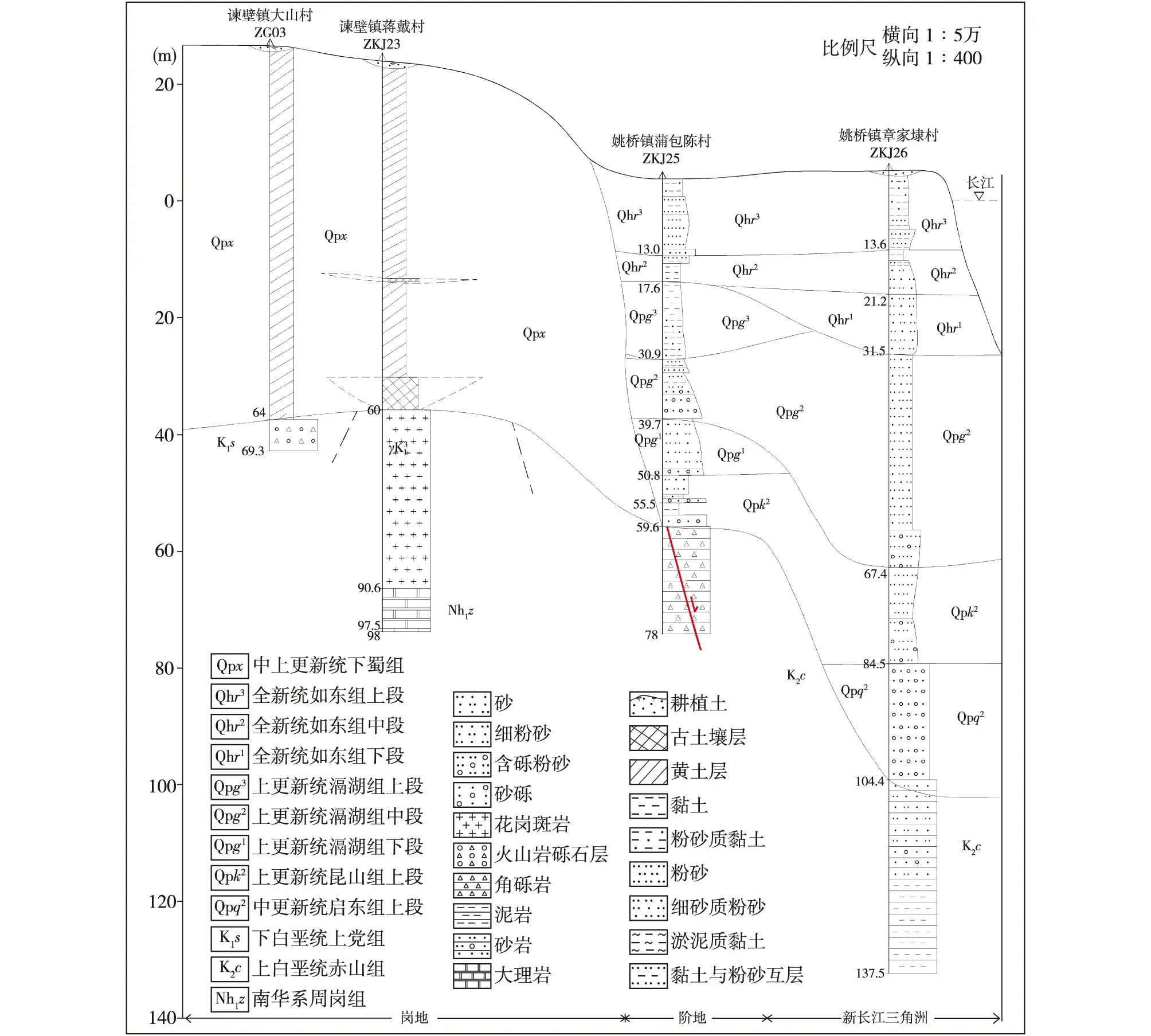

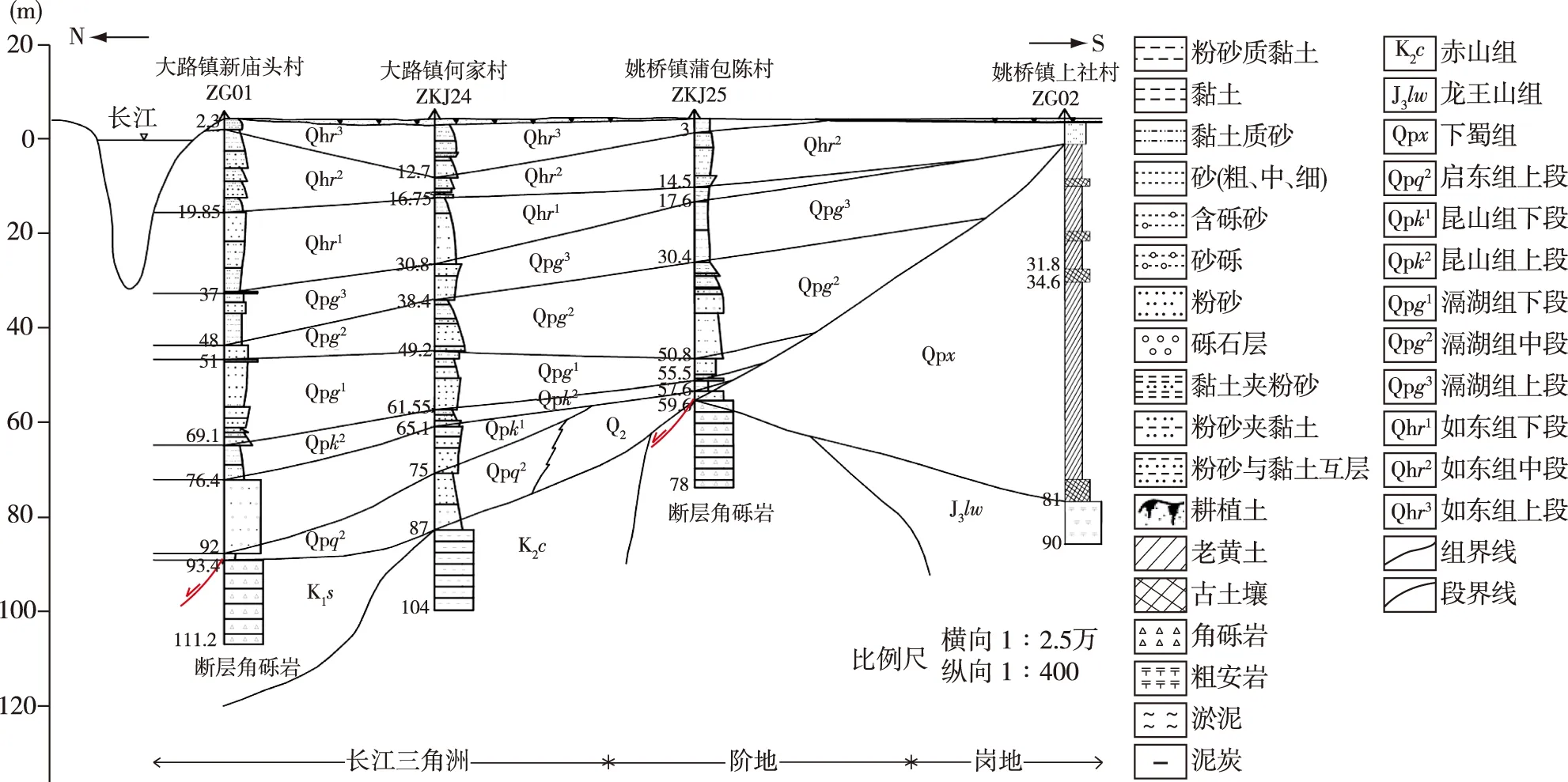

连孔剖面能更立体和直观地展示研究区大路—姚桥断裂所揭示的新构造活动特征,见东西向连孔剖面(图8)和南北向连孔剖面(图9)相交的2条剖面(图2)。(1) 东西向剖面断层两侧展示了2种完全不同的沉积体系,断层下盘为中晚更新世形成的下蜀组老黄土沉积,厚度约为60m;断层上盘第四系(中晚更新世)为河流相-长江三角洲相沉积,岩性主要为中细砂、粉砂、粉砂质黏土、黏土质粉砂与黏土,底部见砂砾层,沉积厚度由57m增至104m。(2) 南北向剖面展示了几乎与东西向剖面相同的现象,即断层所发生的时代和断层所造成的断层两侧沉积体系的差异。ZKJ25孔和ZG01孔基岩为断层角砾岩,进一步证实了断层的存在,断层上盘同样发育第四纪中晚更新世沉积的河流相-三角洲相沉积,沉积厚度由60m增至93m;下盘为中晚更新世形成的下蜀组老黄土沉积;由2条剖面所揭示的沉积体系特征和沉积厚度的变化符合正断层性质,且由于缺少新近纪和早更新世地层,可进一步推测断层活动时间为中更新世早期和中更新世以前。

图7 钻孔岩芯Fig.7 Drill cores(a) fault breccia of hole ZG01(93.4 to 97 m); (b) fault breccia of hole ZKJ25(60 to 64 m); (c) fault breccia of the drill hole ZKJ27(102 to 108 m); (d) fault plane of hole ZKJ26(135 to 137 m) in the mudrock of Cretaceous Chishan Formation

图8 东西向展布剖面图(断层存在时代和断层两侧沉积体系差异)Fig.8 EW-trending profiles(differences of existing ages and sedimentary systems on both sides of the fault)

图9 南北向展布剖面图(断层存在时代和断层两侧沉积体系差异)Fig.9 NS-trending profiles(differences of existing ages and sedimentary systems on both sides of the fault)

剖面测年显示断层发生的时间为中更新世早期及其之前,野外露头活动断裂的证据则证明进入中更新世中期即下蜀组沉积时段断层曾发生活动,进一步证实新构造运动的继发性和连续性等特征。以上断层活动时间和特征不仅证实了大路—姚桥断裂为新构造运动,而且由于新构造运动后期不定时的继发性活动,对存在新构造运动的地区应做好安全预防和相应的建设规划。

2新构造运动的研究意义

新构造运动与人类的生存环境息息相关,其造成的河流改道、地壳的升降差异等,对居民的生命和财产会构成威胁。由于断层对地貌和河流的分布、走向都有极为重要的影响,所以断层的新构造活动会对工程建设带来不利影响。因此,研究新构造运动对区域经济的发展和地质灾害的防治及研究具有

重要意义。

在陆内,新构造活动中蕴含地热、温泉、矿泉或旅游等资源;在沿海地区,强烈的沉积可造成数千米厚的第四系沉积,在高地热背景下,这些沉积中的有机质会很快转变成烃类而形成具经济价值的油气资源。

研究区处于宁镇山脉地段,该区岩浆活动较多,最近的为燕山期火山活动,地壳相对不稳定;镇江地区断层较多,部分断层具有新构造运动等特征,例如茅山断裂和沿江断裂等,所以大路—姚桥断裂新构造运动特征的发现,对该区其他具新构造特征的活动断层的研究具有一定的指导作用。由于大路—姚桥断裂属于苏锡常断裂的一部分,所以,对研究苏锡常地裂缝可起到指向和对比的作用。

大路—姚桥断裂新构造运动的发现,对镇江市的扩展建设具有一定的指导意义。由于新构造运动具有继发性的特征,城市扩展和居民区建设应避开此断层所在区域,以免日后造成严重后果。由于断层控制了水系密度的分布,沉降区水系密度高,所以该断裂新构造运动的发现对研究长江河道的形成具有一定的指示意义。

3结论

(1) 地震剖面和可控源异常解释证明大路—姚桥断裂为深大断裂,且切穿了第四系界线,证实了新构造运动的存在。

(2) 野外实地勘察和施工钻孔证明大路—姚桥断裂的性质为正断层,该区新构造运动主要发生于中更新世早期及其之前。

(3) 新构造运动控制了该区地层的沉积特征和沉积厚度差异,造成断层两侧第四纪中更新世以来发育了完全不同的2种沉积体系。

(4) 新构造运动的存在证实研究区存在潜在不稳定性,对区域经济的发展规划和地质灾害的防治和研究具有重要意义。

参考文献:

江苏省地质矿产局,1984.江苏省及上海市区域地质志[M].北京:地质出版社.

江苏省地质矿产局,1989.宁镇山脉地质志[M].江苏南京:江苏科学技术出版社.

江苏省地质调查研究院,2012. 苏州城市地质调查报告[R].江苏南京:江苏省地质调查研究院.

刘以宣,钟建强,1994.南海及邻域新构造运动基本特征[J].海洋地质与第四纪地质,14(4):1-14.

孙金龙,徐辉龙,李亚敏,2009.南海东北部新构造运动及其动力学机制[J].海洋地质与第四纪地质, 29(3):61-68.

万天丰,2007.中国大地构造学纲要[M].北京:地质出版社.

王应斌,黄雷,刘廷海,2012.渤海新构造运动主要特征与构造形式[J].中国海上油气,24(增刊1): 6-10.

武健强,吴曙亮,闵望,等,2014.苏锡常地区地面沉降防控最新进展评述[J].地质学刊,38(2): 319-323.

许学汉,1994.新构造研究与应用[M].北京:地质出版社.

徐金山,2004.南昌地区二种新构造运动的发现及其重要意义[J].华东铀矿地质,(2):26-29.

徐杰,计凤桔,周本刚,2012.有关我国新构造运动起始时间的探讨[J].地学前缘,19(5):284-292.

赵忠海,2009.北京平原区新构造活动及其引发的不良地质现象分析[J].资源环境与工程,23(3): 282-286.

张蕾,张绪教,武法东,等,2013.太行山南缘晚更新世以来河流阶地的发育及其新构造运动意义[J].现代地质,27(4):791-798.

Neotectonic movement characteristics of the Dalu-Yaoqiao Fault in eastern Zhenjiang, Jiangsu Province

MIAO Qiaoyin1,2, CHEN Huogen1,2, LI Xiangqian1,2, ZONG Kaihong1,2,PAN Mingbao1,2, LUO Ding1,2, ZHANG Ping1,2, SHANG Tongxiao1,2, WU Jianqiang1,2

(1.GeologicalSurveyofJiangsuProvince,Nanjing210018,Jiangsu,China; 2.KeyLaboratoryofEarthFissuresGeologicalDisaster,MinistryofLandandResources,Nanjing210049,Jiangsu,China)

Abstract:This work for the first time confirmed in details the Neotectonic movement features of the Dalu-Yaoqiao Fault in Zhenjiang of Jiangsu Province, with the analysis of seismic profiles, interpretation of controlled-source anomaly bodies, field outcrop profiles, construction drill holes and joint hole profiles. The dating ages in the adjacent areas and the Middle-Late Pleistocene Xiashu Formation old loess suggest that the fault was active in the early stage of the Middle Pleistocene and before the Middle Pleistocene. The Neotectonic movements resulted in completely different lithologies on both sides of the fault, and formed two sets of sedimentary systems. The discovery of the Neotectonic movements has great guiding significance for the planning and construction of Zhenjiang City and the prevention of geological hazards, and is also important for the study of ground fissures in the Suzhou-Wuxi-Changzhou area.

Keywords:Neotectonic movement; before the Middle Pleistocene in Quaternary; controlled-source anomaly body; difference of sedimentary system; Dalu-Yaoqiao Fault; Zhenjiang in Jiangsu Province

doi:10.3969/j.issn.1674-3636.2016.02.220

收稿日期:2014-12-19;修回日期:2015-10-28;编辑:陆李萍

基金项目:中国地质调查局项目“长江三角洲三维深部地质调查典型区:镇江城市地质调查”(1212011220252)

作者简介:苗巧银(1980—),女,工程师,硕士,地层学专业,主要从事基础地质研究工作,E-mail: 178129037@qq.com

中图分类号:P546

文献标识码:A

文章编号:1674-3636(2016)02-0220-08