琼东南盆地崖北凹陷构造特征及其对油气成藏的影响

2016-07-19印斌浩吴丹丹徐建永武爱俊刘志峰

印斌浩, 吴丹丹, 徐建永, 武爱俊, 刘志峰

(1.中海油研究总院,北京100028; 2.长江大学工程技术学院,湖北荆州434020)

琼东南盆地崖北凹陷构造特征及其对油气成藏的影响

印斌浩1, 吴丹丹2, 徐建永1, 武爱俊1, 刘志峰1

(1.中海油研究总院,北京100028; 2.长江大学工程技术学院,湖北荆州434020)

摘要:在对崖北凹陷地震资料精细解释的基础上,重新认识了凹陷结构和断裂发育特征。研究认为,受5号断裂控制,崖北凹陷整体呈北断南超的构造格局,凹陷可划分为陡坡带、深洼带和缓坡带。2号断裂控制的陵水低凸起对崖北凹陷崖城组煤系烃源岩发育有重要影响。继承性发育的伸展构造是崖北凹陷的主要构造样式,断层型圈闭是该地区发育的主要圈闭类型。崖北凹陷南部、东南部低角度缓坡带圈闭落实,并发育有匹配的煤系烃源岩,是崖北凹陷的有利勘探区域。

关键词:崖北凹陷;构造样式;油气成藏;琼东南盆地

0引言

琼东南盆地是我国南海北部的重要含油气盆地,在浅水区崖南凹陷及深水区陵水凹陷发现了崖城13-1、陵水17-2两个大气田(龚再升,1997;谢玉洪,2014),证实了琼东南盆地的勘探潜力。盆地北部坳陷带(崖北凹陷、松西凹陷、松东凹陷)(谢文彦等,2007)及相邻凸起目前共钻井20口、钻探18个构造,其中已钻构造中12个见到油气显示,10个构造测井解释有气(油)层,展现了北部坳陷带的勘探潜力,但由于种种原因,北部坳陷带始终未获商业突破。

本次研究通过对与崖南凹陷相邻的崖北凹陷的研究,利用新的地震和钻井资料,从凹陷整体构造特征入手,分析断裂对油气成藏影响,提出下一步重点区域,以期对北部坳陷带甚至整个盆地的勘探工作起到借鉴作用。

1盆地地质概况

琼东南盆地位于我国南海北部,北侧为海南岛,南侧为永乐隆起,东、西分别与珠江口盆地和莺歌海盆地相邻,总体上呈北东向延伸(图1)。琼东南盆地作为南海北部陆缘新生代盆地之一,受南海扩张、红河断裂走滑作用以及太平洋板块(菲律宾板块)挤压等控制,经历了断陷阶段、坳陷阶段和新构造阶段3个阶段,整体可划分为裂陷期与裂后期2个时期(李绪宣等,2006;赵民等,2010)。在构造演化过程中,琼东南盆地主要发育了NE向、近EW向和NW向3组断裂(李绪宣等,2005)。

崖北凹陷位于琼东南盆地北部坳陷带的西段,凹陷面积3 256 km2,北侧为海南隆起,西南侧为崖城凸起,东南侧为陵水低凸起,东侧为松涛凸起,整体上为1个北断南超的半地堑(图2)(李绪宣等,2011)。崖北凹陷经历了与琼东南盆地相同的构造演化阶段,具有典型“下断上坳”的双层结构,其下构造层包括古近系始新统(T100—T80)和渐新统崖城组(T80—T70)、陵水组(T70—T60),上构造层包括新近系三亚组(T60—T50)、梅山组(T50—T40)、黄流组及第四系(T40—现今)(茹克,1990;龚再升等,1997)。

图1 琼东南盆地凹陷分布图(据吴玉坤等,2013;能源,2010,有修改)Fig.1 Map showing distribution of sags in the Qiongdongnan Basin(modified from Wu et al., 2013 and Neng, 2010)

图2 过崖北凹陷A地震剖面(剖面位置见图1)Fig.2 Seismic profile A through the Yabei Sag(see profile location in Fig.1)

2主要断裂发育特征与凹陷结构

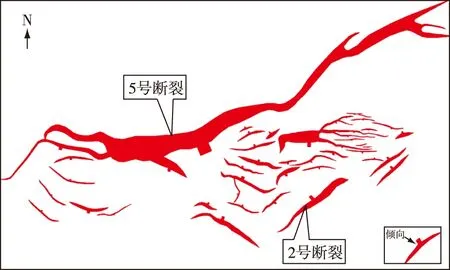

崖北凹陷断层走向与琼东南盆地一致,主要有NE向、近EW向和NW向3组。从数量上看,凹陷主要发育近EW向和NW向断裂,但凹陷发育的2条最重要断裂整体均为NE向的5号断裂和2号断裂(图3)。

图3 崖北凹陷基底断裂分布示意图Fig.3 Distribution of basement faults in the Yabei Sag

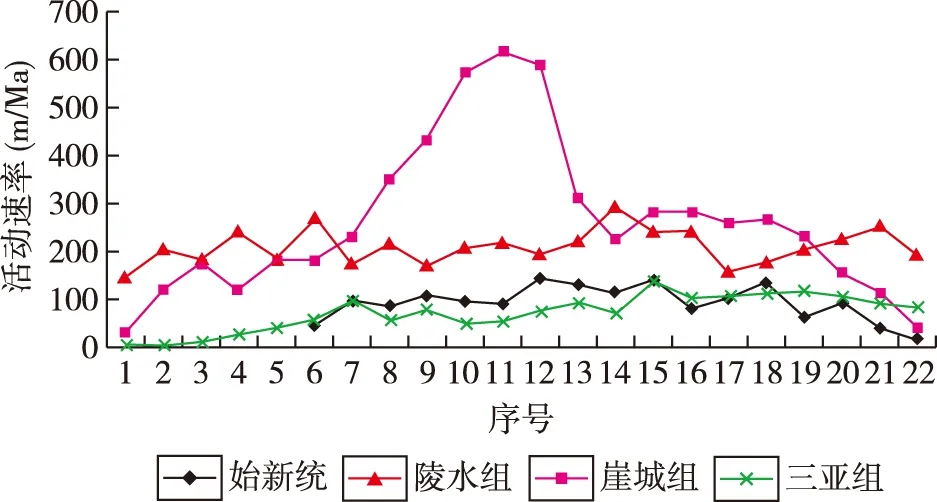

NE向5号断裂为琼东南盆地规模较大的几条断裂之一,是崖北凹陷和松西凹陷的主要控凹断裂,整体延伸约180 km(李绪宣等,2011)(以下所述的5号断裂指该断裂位于崖北凹陷的部分)(图1)。崖北凹陷5号断裂长约100 km,基底垂向断距一般在3 km以上,最大可达7 km,剖面呈铲状特征,断面南倾,断层倾角大(图3),断裂走向在平面上具有局部分段性:西段为近NW向,中段为近EW向,东段为NE向(图4)。5号断裂活动速率在裂陷期的不同阶段具有明显变化,始新世断层活动速率较低,一般不超过100 m/Ma;早渐新世(崖城组)断层活动速率增大,基本在100 m/Ma以上,在断层中部最大活动速率可达600 m/Ma;至晚渐新世(陵水组),断层活动速率有所降低,但仍然大于始新世活动速率,在200 m/Ma左右。5号断裂活动速率在裂陷期经历了先增大后减小的过程,早渐新世活动速率最大(图4)。5号断裂对崖城组和陵水组沉积有明显的控制作用,在5号断裂下降盘沉积的崖城组和陵水组厚度最大(图2)。

图4 5号断裂活动速率图Fig.4 Diagram showing activity rate of the Fault No. 5

NE向2号断裂也是琼东南盆地规模较大的几条断裂之一,直接控制着中央坳陷带的形成及演化,东西贯穿整个盆地,由西至东依次穿过乐东凹陷、崖北凹陷、松南凹陷、宝岛凹陷直至长昌凹陷,延伸长度达400 km(李绪宣等,2011)(以下所述2号断裂指该断裂位于崖北凹陷的部分)(图1)。崖北凹陷2号断裂长约33 km,基底最大垂向断距可达3.5 km,断面北倾,剖面呈铲状特征(图3、图5)。2号断裂在裂陷期不同阶段的活动速率呈现出与5号断裂一致的规律,在始新世断层活动速率低,在100 m/Ma以下;至早渐新世(崖城组)断层活动速率增大,最大可达125 m/Ma;至晚渐新世(陵水组)断层活动速率基本在30 m/Ma以下,整体活动速率低于5号断裂(图6)。虽然2号断裂的发育规模和活动速率不如5号断裂,但对崖北凹陷沉积环境有着重要影响。构造演化研究认为,2号断裂控制的陵水低凸起至少到崖一段沉积时期才开始淹入水下,因此,2号断裂控制的陵水低凸起在崖城组沉积的大部分时期起着障壁岛的作用,保持了崖北凹陷相对封闭的水体环境。

图5 过崖北凹陷B地震剖面(剖面位置见图1)Fig.5 Seismic profile B through the Yabei Sag(see profile location in Fig.1)

图6 2号断裂活动速率图Fig.6 Diagram showing activity rate of No. 2 Fault

3构造样式与圈闭特征

构造样式是同一区域应力场或同一期构造变形下的三维空间所产生构造的总和,变形构造要素有断裂、褶皱及其排列组合等。对具有旋回演化历史的盆地,构造样式的发育具有叠加性(韩保清等,2006)。

3.1伸展构造样式特征

半地堑构造形态是我国东部海域盆地普遍发育的构造样式,反映了简单剪切变形是地壳构造变形的主要机制。崖北凹陷半地堑构造形态的基本构造特征是:基底沉降主要通过1组边界断裂带控制,在发生沉降的断层上盘断块中,发育了一些规模较小的调节型断层,使半地堑的结构复杂化。

在崖北凹陷的构造演化历史中,张性应力场占据主导地位,因此,崖北凹陷以伸展构造样式为主。现今凹陷的构造样式是多期构造作用叠加发展起来的,具体可分为始新世—渐新世的始新统崖城组的强伸展和渐新统陵水组的弱伸展,有半地堑型、地堑型、正向断阶、“Y”型等多种正断裂组合型式(图3、图6)。

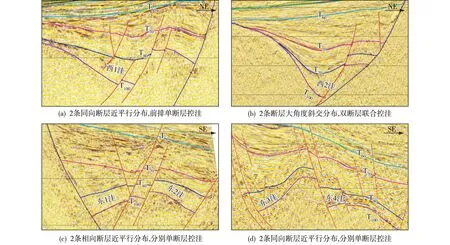

崖北凹陷在构造时期的伸展活动经历了先增强后变弱的过程。始新世—渐新世崖城组的强伸展,控凹断裂5号断裂开始伸展活动形成崖北凹陷的基本凹陷结构,始新统分布范围有限,主要分布于5号断裂下降盘和东南部缓坡带的东侧,在多条断裂控制下形成了多个彼此连通的小洼陷(图7)。控洼断裂控制洼陷的组合型式也各有差异,主要有以下4种模式:(1) 2条同向断层近平行分布,前排单断层控洼;(2) 2条断层大角度斜交分布,双断层联合控洼;(3) 2条相向断层近平行分布,分别单断层控洼;(4) 2条同向断层近平行分布,分别单断层控洼(图8)。渐新世崖城组强伸期,2号、5号断裂活动加剧,5号断裂剧烈伸展形成崖北凹陷整体北断南超的凹陷结构,凹陷构造活动整体表现为对前期构造运动的继承发展,改造较少,多条断裂继承活动。该时期2号断裂活动剧烈,控制局部地区崖城组的沉积。晚渐新世—早中新世弱伸展期,构造活动仍以断层的继承性活动为主,断裂发育少。

图7 崖北凹陷始新统厚度图Fig.7 Contours of the Eocene thickness in the Yabei Sag

图8 始新统断裂控洼组合型式图Fig.8 Combined patterns of the Eocene faults controlling sags(a) two synthetic faults are nearly parallel, and the front single fault controls sag; (b) two faults are oblique crossing with high angles, and the two faults jointly control sag; (c) two opposite faults are nearly parallel, and either single fault controls sag; (d) two synthetic faults are nearly parallel, and either single fault controls sag

3.2圈闭特征

崖北凹陷在张性应力场背景控制下发育了以伸展构造为主导的构造样式,因此圈闭类型与伸展构造紧密相关,凹陷发育的圈闭主要是断块和断鼻2类断层型圈闭。平面上圈闭主要分布于北部陡坡带及缓坡带,垂向上主要分布在崖城组和陵水组(图9)。

崖北凹陷北部陡坡带位于5号断裂下降盘,受5号断裂控制,发育众多断层型圈闭,东段以断块为主,西段以断鼻为主,圈闭面积在5~50 km2,大多在15 km2以上,闭合幅度超过140 m,部分超过700 m,主要发育层位在崖城组与梅山组之间。

凹陷缓坡带指邻近周缘凸起、地势较平缓的区域,圈闭类型以断鼻为主,主要受控于NW向、NE向低级序调节断层,面积为4~40 km2,大多在10 km2以上,闭合幅度大多在300 m以上,主要在崖城组和陵水组发育。

深洼带是指介于北部陡坡带和缓坡带之间、埋深相对较大的区域,圈闭发育少,受控于北东向的低级序调节断层。深洼带圈闭发育少,闭合面积为6~15 km2,闭合幅度为130 m,发育于始新统。

4构造断裂活动对油气成藏的影响

油气藏是盆地形成演化过程中的产物,其形成严格受盆地构造演化的控制,而构造作用对油气成藏的控制影响主要体现在构造断裂活动对烃源岩、储盖组合、圈闭条件等油气成藏条件上(李绪宣等,2011)。

4.1构造断裂活动对烃源岩的影响

崖北凹陷主要发育2套烃源岩,即始新统湖相泥岩和下渐新统崖城组煤系烃源岩,这2类烃源岩的形成和展布均受断裂活动的影响。

5号断裂是控制崖北凹陷沉降、沉积演化的主要边界断裂。在始新世时期,断层活动强度小,崖北凹陷形成了由多条断层控制下的小洼陷互相连通构造格局,整体水深较浅,以滨浅湖沉积为主,仅有的中深湖被分割成3块,且面积较小,烃源岩规模小,生烃潜力有限。

图9 圈闭剖面特征及圈闭分布示意图Fig.9 Profiles showing trap features(a) typical trap profiles through steep slope belt; (b) typical trap profiles through deep sag belt; (c) typical trap profiles through gentle slope belt; (d) trap distribution

崖城组沉积时期,5号断裂和2号断裂活动强度大于始新世和陵水组沉积时期,发育海陆过渡相沉积,崖城组沉积期陡坡带以潟湖沉积为主,缓坡带以潮坪沉积为主,凹陷的西端发育一定范围的潮坪。凹陷西端发育的潮坪,由于埋藏浅,深度<4 km,热演化分析表明,Ro值为0.6%~0.8%,属未成熟烃源岩,尚未达到排烃门限,而凹陷南部和东南部缓坡带埋深较大,深度>4.2 km,热演化分析表明,Ro>1.2%,属成熟烃源岩,处于大量排烃阶段,是针对崖城组煤系烃源岩进行油气勘探的有利区域(吴玉坤等,2013)。2号断裂对这套烃源岩的形成发育主要有两方面的作用:一方面,2号断裂作为陵水低凸起和陵水凹陷的分界,控制着陵水低凸起发育,上文提到陵水低凸起在崖城组沉积的大部分时期起着障壁岛的作用,使崖北凹陷处于相对封闭的水体环境,有利于南部、东南部低角度缓坡带潮坪相煤系烃源岩的发育(吴玉坤等,2013);另一方面,崖城组沉积时期2号断裂的活动增大了该断裂下降盘的可容空间,有利于在崖北凹陷东南部缓坡带形成大规模煤系烃源岩。

4.2构造断裂活动对圈闭形成的影响

崖北凹陷现已发现的圈闭与构造作用密切相关,作为伸展构造中的重要要素——正断层,控制了断块、断鼻圈闭的发育。从形成时间看,缓坡带受低级序断层控制的断层型圈闭大都在中新世早期及之前就已形成。盆地模拟研究表明,崖城组煤系烃源岩主要排烃期开始于中中新世,因此这些圈闭在形成时间上与排烃期匹配,能够为油气的聚集提供有效场所。

崖北凹陷油气运移模拟表明,近陵水低凸起的南部、东南部低角度缓坡带(缓坡带正南、东南部位)是油气运移的有利方向,晚期活动的继承性断层与烃源岩沟通,可以作为良好的油气运移通道使油气进入圈闭(朱伟林等,1998;李传亮等,2007),该区域是崖北凹陷油气勘探的有利区域。以该区域的陵水7-1构造为例,该圈闭位于东南部低角度缓坡带油气有利运移方向,圈闭所在区域陵水组发育斜坡扇,其上三亚组为浅海相泥岩,形成了良好的储盖组合,并且存在沟通圈闭和烃源岩的断裂,有利于油气进入圈闭形成油气藏。

5结论

(1) 崖北凹陷发育2条重要的断裂,5号断裂是凹陷的控凹断裂,2号断裂对煤系烃源岩发育起着至关重要的作用,这2条断裂的活动强度在裂陷期经历了先增强再变弱的过程。

(2) 伸展构造是崖北凹陷的主要构造样式,具有半地堑型、地堑型、正向断阶、“Y”型等多种构造样式。受断裂控制,始新统时期,崖北凹陷整体北断南超,可细分为多条断裂控制下的多个彼此连通的小洼陷;崖城组沉积时期为典型的北断南超。断层型圈闭是该地区发育的主要圈闭类型。

(3) 油气成藏与断裂活动紧密相关。2号断裂及其控制的崖城低凸起有利于煤系烃源岩的形成,各种断层型圈闭提供了有效的油气储集空间,中中新世以后活动的沟源断层是油气运移成藏的主要输导途径。

(4) 崖北凹陷南部、东南部缓坡带潮坪煤系烃源岩发育,油气运移趋势模拟指出,该区域的圈闭位于油气运移的有利方向,有利于油气成藏,是崖北凹陷油气勘探的有利区域。

参考文献:

龚再升.1997.中国近海大油气田.北京:石油工业出版社.

龚再升,李思田.1997.南海北部大陆边缘盆地分析与油气聚集.北京:科学出版社.

韩保清,罗群,黄捍东,等. 2006.叠合盆地及其基本地质特征. 石油天然气学报,28(4):12-14.

李绪宣,朱光辉.2005.琼东南盆地断裂系统及其油气输导特征.中国海上油气,17(1):1-7.

李绪宣,钟志洪,董伟良,等.2006.琼东南盆地古近纪裂陷构造特征及其动力学机制. 石油勘探与开发,33(6):713-721.

李传亮,张景廉,杜志敏.2007.油气初次运移理论新探.地学前缘,14(4):132-142.

李绪宣,朱光辉,钟志洪,等.2011.南海琼东南盆地天然气成藏动力学与地震识别技术.北京:地质出版社.

能源.2010.南海北部深水区新生代盆地构造演化. 北京:中国石油大学.

茹克.1990.裂陷盆地的半地堑分析. 中国海上油气:地质,4(6):1-10.

吴玉坤,胡明毅,刘志峰,等.2013.琼东南盆地崖北凹陷崖城组沉积相及煤系烃源岩分布.天然气地球科学,24(3):582-590.

谢文彦,张一伟,孙珍,等.2007.琼东南盆地断裂构造与成因机制. 海洋地质与第四纪地质,27(1):71-78.

谢玉洪.2014.南海北部自营深水天然气勘探重大突破及其启示.天然气工业,34(10):1-8.

朱伟林,江文荣.1998.北部湾盆地涠西南凹陷断裂与油气藏.石油学报,19(3):6-10.

赵民,张晓宝,吉利明,等.2010.琼东南盆地构造演化特征及其对油气藏的控制浅析.天然气地球科学,21(3):494-502.

Structural features of the Yabei Sag in the Qiongdongnan Basin and their impact on hydrocarbon accumulation

YIN Binhao1, WU Dandan2, XU Jianyong1, WU Aijun1, LIU Zhifeng1

(1. Beijing Research Center, China National Offshore Oil Corporation, Beijing 100028, China; 2. College of Technology & Engineering, Yangtze University, Jingzhou 434020, Hubei, China)

Abstract:This work was based on the fine interpretation of seismic data in the Yabei Sag of the Qiongdongnan Basin to further recognize the sag structures and fault development features. The result shows that the Yabei Sag displays a structural framework of ′cut by faults in the north and overlapped by upper one in the south′ as controlled by the Fault No. 5, and that the sags can be divided into the steep slope belt, deep sag belt and gentle slope belt. The Lingshui low uplift controlled by the Fault No. 2 exerts a critical control on the development of the Yacheng Formation coal-bearing source rock. The inherited extensional structural style is the main structural style of the Yabei sag,and fault-blocked traps are a main trap type. The southern and southeastern areas of Yabei sag possess low-angle traps in the gentle slope belt, and have coal-bearing source rocks, which are favorable for hydrocarbon exploration.

Keywords:structural style; hydrocarbon accumulation; Yabei sag; Qiongdongnan Basin

doi:10.3969/j.issn.1674-3636.2016.01.142

收稿日期:2015-07-06;修回日期:2015-09-11;编辑:陆李萍

基金项目:国家科技重大专项 “近海大中型油气田形成条件与分布”(2011ZX05023-006)

作者简介:印斌浩(1986—),男,工程师,石油地质专业,从事石油地质和构造解释研究工作,E-mail: 117897826@qq.com

中图分类号:P618.130.2+2; P722.7

文献标识码:A

文章编号:1674-3636(2016)01-0142-07