芳嘉园旧事

2016-07-06何晞宇

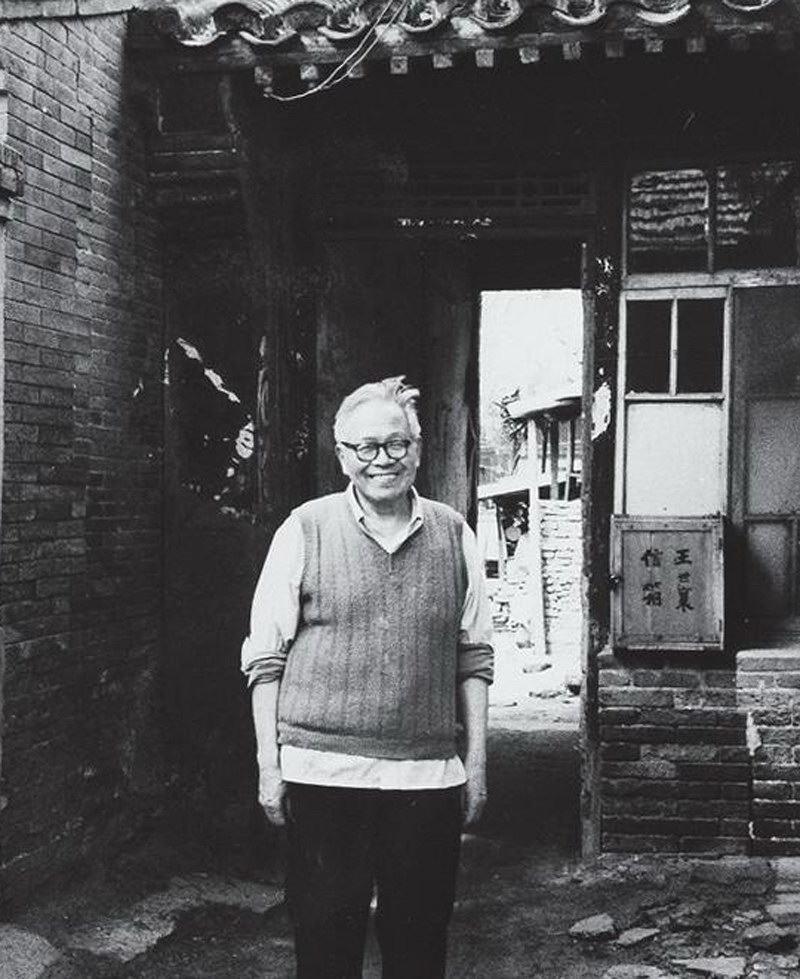

何晞宇

“不格局”的宅院

芳嘉园原名“方家园”,明朝就已初具规模,清朝时成为旧城的东城区。由于离皇城近,此地多官署衙门和官宦人家大宅,如正白旗满洲都统署、火器营衙门、正白旗觉罗宗学,内务府大臣绍英的旧居、礼部尚书绍祺的花园等,所以拥有大片精美的四合院。

但真正让方家园声名显赫的,是恭亲王奕訢的一句话:“大清宗社乃亡于方家园。”这是因为,桂公府是两朝当家人——慈禧太后和隆裕太后的娘家。此外,力主清帝退位的庆亲王奕劻也曾住在方家园。

王家世代为官,王世襄之父王继曾做过张之洞的秘书,后为北洋政府外交部官员。1914年,王继曾买下桂公府旁一座三进花园作为府邸,这就是如今的芳嘉园3号。这在当时人看来是一个颇为怪异的举动,因为过去达官贵人置私宅,根据身份、地位,样式都有定例。而王继曾所买的只是一个花园,并不是一个正规的四合院。但他不在乎这个院子极度的“不格局”。他曾在南洋公学接受新式教育,毕业后跻身洋务圈,思想西化。他购置这个院落,正是要实现一个雄心勃勃的计划——建造一座中西合璧的新式住宅。

院子的改造理念是以人为本。里院的上房、厢房、耳房全部用高大封闭的过道连在一起,可以从内部到达任何一间居室。前院也进行了同样的改造。

里院东西两侧的耳房前,接出一间西洋建筑风格的平顶房。位于西边的平顶房是饭厅。王家三代都讲究吃,饭厅自是不能马虎,专门从东单德国洋行定制了可伸缩的椭圆形餐桌,以及六把皮面高背椅子。厨房和饭厅不相通,但饭厅后墙与厨房相连,墙上开了一个小窗,这样饭菜不出屋就能送到饭厅。

里院院子里没有寻常四合院人家的天棚、鱼缸、石榴树。上房前种了两棵名贵的西府海棠,东西厢房则被茂盛的太平花簇拥着。菜园的竹架上爬着扁豆和丝瓜,旁边种着芍药,墙角开着夜来香,“一切的边边角角都长着品种繁多的花花草草”。

与厨房相连是一进小跨院,这个跨院是王家的“老家人”(佣人) 张奶奶的住处,后来成为王世襄之子王敦煌夫妇的新婚住房。

分崩离析

1938年,日军占领北平。北平城迅速凋敝,王家也遭遇一连串的变故。王继曾失业,夫人去世,家中收入大减,佣仆四散。

1945年,抗战胜利后,在梁思成的引荐下,南下谋生的王世襄成为重庆国民政府清理战时文物损失委员会平津地区负责人,在他的努力下,追回了数千件国宝。1946年7月,他被任命为故宫博物院古物馆科长。

1949年1月,北平和平解放。从美国考察归来的王世襄留任了故宫古物馆科长,但在国民党政府中做文物工作的经历给他带来了无穷无尽的麻烦。

1953年的“三反”中,故宫受到巨大冲击,院长马衡和王世襄由于都曾是国民政府战时“清损会”的成员,成了“盗宝案”的主要嫌疑人,被关押或逮捕。出狱后,王世襄被故宫除名。1957年,在新单位中央音乐研究所的整风会上,他提起自己4年前的冤案。因这个发言,几个月后他被打成了“右派”。

同样因为这场政治运动,王世襄的好友黄苗子、郁风夫妇失去了居所。黄苗子所住的栖凤楼原是一帮志趣相投的文艺界人士聚会的场所,即“二流堂”(沿用了解放前吴祖光、盛家伦等文人所住重庆旧居的名称),王世襄也是这里的常客。后来,受潘汉年案、胡风案牵连,栖凤楼成为是非之地。1957年的反右运动中,黄苗子被打成右派,郁风被保了下来。文化部一位主管“二流堂”案的副部长宣布,楼里的人必须搬出去,不许再拉帮结派。王世襄得知后,便邀请黄苗子夫妇搬到芳嘉园来住。

1958年初,王世襄腾出了里院东厢房的5间房,迎进了黄苗子夫妇和三个儿子,其中包括4岁的黄大刚。单位责备王世襄:“这种事别人躲都躲不开,你怎么还往家里招这个!”他回答:“我们臭味相投。”

1958年后,北京的私有房改造进入高潮。

建国后,梁思成担任了北京市都市计划委员会副主任,他向中央建议,将行政中心放到旧城以西1.5公里处的三里河地区,降低城内人口密度,同时保护古城风貌。但这一建议未被采纳。由于机关和军队大量入城,很快,就像梁思成预测的那样,北京人满为患。据统计,从1950年到1960年,北京市人口剧增319.5万人,平均每年增加29万人,其中党政军干部和工人的数量占总增量的49%。

而房子却供不应求。建国初期,城市住房以私有住房为主。北京市新建建筑以部委大楼和商业文化设施为主,新建住房数量极为有限,大量人口租房而居。很多出租房质次价高,且当时有一种观念认为,社会主义国家应该居者有其屋,出租就是违法,少交甚至不交房租的现象时有发生。政府在处理纠纷时多偏向房客,很多房客不交租,房主也不敢追讨。

1956年1月,中共中央批转中央书记处第二办公室《关于目前城市私有房产基本情况及进行社会主义改造的意见》。 意见提出,应对城市私有房产进行社会主义改造,由国家统一租赁、统一分配和修缮超过一定标准的私有房屋,以将城市私有房逐渐收归国有。这就是经租房政策。不过,这一政策的執行阻力甚大。1957年“反右”时,对经租房政策的批评也成为罪名之一。

1958年,在社会主义改造的热潮中,居委会来到王世襄家,动员他参加改造。当时,北京的私有房改造标准是“出租房屋够15间或总面积达225平米以上”。王世襄有芳嘉园和东单洋溢胡同两处房产,芳嘉园有十来间出租屋,洋溢胡同有11间出租屋,单独都不够改造标准。于是房管局、派出所、居委会联合起来,动员他把芳嘉园3号里院的西厢房腾出来出租,以达到15间的标准。对方威胁他,如果不同意这个方案,就要在这里办街道托儿所或街道食堂。“我作为一个出身不好的旧知识分子,哪敢违抗,何况还戴着右派的帽子。”

于是,他招进了“二流堂”的另一个成员、从栖凤楼搬出来的张光宇一家,作为新房客。

芳嘉园3号院里院的东、西厢房里,以前堆满了明式家具等各式藏品。这都是王世襄在解放前收集的,因工作是与文物打交道,他认识了不少古玩商人。他将西厢房的家具统统挪到自己住的北屋,让张光宇一家住了进去。

据黄大刚回忆,当时芳嘉园3号的前院西边一半给了王世襄的哥哥,另一半出租给两户人家,待里院东、西厢房都出租后,王世襄家自住的,只剩里院的北房、耳房以及旁边的小跨院了。

人去院残

1966年,黄大刚12岁,还在上小学。“文革”开始了。

家里经常突然来一拨人,东翻西翻。“那个时候你没经过,真的很恐怖。”他感慨。唯一值得庆幸的是,这些艺术院校来的红卫兵还算文明,没有动手打人。

已被政治摔打成“老运动员”的王世襄早早把明式家具、古籍善本、各式玩意儿誊抄成册,跑到当时的单位国家文物局要求“自我革命”。文物局的红卫兵抄家非常“专业”,小心翼翼地将王世襄的收藏品装了一卡车,拉到文物局封存起来。

黄家也学王世襄,将部分书画整理出来,叫了7辆板车,送到人民美术出版社。

但两家人还是未能躲过这一劫。1967年新年刚过,黄苗子就被关进“牛棚”,不久郁风也进了“牛棚”。两人转到秦城监狱后,三个军人拿着搜查证到黄家,把所有东西清点了一遍,将有字有画的纸片全部带走。军人告诉黄大刚,值钱东西你们别动,我们也不拿,说罢就把客厅封了。1969年,王世襄和夫人袁荃猷下放五七干校。

芳嘉园院子也未能幸免。王家和黄家都被要求把屋子腾出来,让街道群众住进来。王世襄所住的北房三间正房都让了出来,住进四家人。黄苗子家住的东厢房的两间被腾了出来,住进来一家姓马的工人。只有张光宇家,因为张光宇已经作古不是“斗争对象”了,房子没动。

芳嘉园15号成了10家人共同生活的大杂院。

院子里的住户,只剩下王家的“老家人”张奶奶 (管家、厨师)和玉爷 (王敦煌是他带大的)、张家的老太太,还有黄大刚。其余的孩子,下乡的下乡,下厂的下厂。

1969年,王世襄夫妇下放后,玉爷也因病去世了。“玉爷是我看着他走的。”黄大刚喃喃地说。

玉爷病后,王世襄坚持要他去住院,并和文物所打了招呼,医药费从自己工资里扣。黄大刚送玉爷去了医院,但他只住了几天就不干了,非要回家,反复嚷嚷“哪儿来的钱”。黄大刚年纪太小,劝不动他,医院又把玉爷的妹妹叫来安抚病人,但妹妹也没有办法。最后只得让他回家。

玉爷回家后,身体衰弱得很快。黄大刚嘱咐他,要上厕所什么的就朝院里叫自己,但玉爷不叫,上厕所时蹲不稳,一屁股坐进屎盆子。他出身没落的旗人家庭,是非常爱干净之人,没有自来水的时代,每天都要洗脸洗脚擦身上,白胰子存了满满3抽屉。上厕所的事故没几天,他就走了。

“其实就是一个肺炎。”黄大刚说,“他平时是身体非常好的人,要是住上两个礼拜医院就好了,可他死活也不住。”

这些变故发生那年,黄大刚15岁。那段日子,他说自己主要靠“吃18号”度过的。

芳嘉园18号在芳嘉园15号对面,一家七口人,大儿子是黄大刚的“发小”。这家只有父亲一个人挣钱,生活很困难,但却尽可能地给了少年黄大刚照顾。艰难岁月中的这份温暖,让他觉得格外珍贵。

1973年,黄大刚下乡期间腿部因湿疹感染而溃烂,回家休养。不久,病势加重,但他仗着自己年轻,觉得能扛过去,没去医院。幸好王世襄回家探亲,一看就知道很严重,立刻用自行车推着黄大刚去了协和医院,才没造成严重后果。

渐渐地,芳嘉园15号院子花残了,篱笆荒了。院子的地砖被掀起来辟成菜地,各处加盖着临时小棚,竹林旁堆着杂物,过道变成厨房……因为都是街坊,住进来之前就认识,各家总算没闹过太大的矛盾。

1972年尼克松访华后,中美关系解冻,美国汉学家费正清受邀访华,重返阔别25年的中国。彼时,北京经历了大规模的拆除城墙、拓宽道路等改造,旧城的原形荡然无存。让费正清夫妇更难过的,是他们在东城区住过的宅子的变化:庭院破败不堪,没有花草,没有菜畦,杂居着老少30多口人,“几乎与贫民窟一般无二”。加上因战备需要,城里到处都在挖洞,这一切让费正清觉得,他过去对中国的记忆仿佛是南柯一梦。

紫檀大柜里躲地震

1975年,黄苗子夫妇从秦城监狱获释回家,王世襄夫妇也差不多同一时间回家。

黄氏夫妇原来的卧室已经被占了难以腾退,房管局把院里的树砍了,把黄家原来的小厨房拆了,在南房后墙根给他们搭了一间小房。王氏夫妇则蜗居在北房东边的一间耳房里。

以前的老朋友纷纷来串门,芳嘉园小院又重新热闹起来。这一回,不仅热闹,简直人满为患。黄大刚的卧室和客厅是一体的,且他也大了,长辈们聊天不再避讳他。

如今大家讨论最热列的经典话题,是这些年自己打扫过的厕所。黄大刚的母亲郁风最有心得,多长时间打扫一遍、怎么制造工具、怎么抠尿渍。她恨铁不成钢地感叹,现在美术馆的厕所太糟糕了,没人管,哪能这样啊!艾青笑道,牛棚的难友都说,他打扫过的厕所都可以在家里吃饭了。“后来他们打扫厕所都不是被谁强迫了,自己都形成了习惯,就得把它打扫干净才行。”黄大刚笑着告诉 《中国新闻周刊》。

隨着十年动乱走向尾声,破四旧时上交和被抄的私人收藏品逐渐返还原主人。

黄家被告知当年公安抄走的东西已经被销毁,交到人民美术出版社的书画返还了一部分,另一部分“上交给国家”即存放在北京文物管理处的就找不回来了。

封存在国家文物局处的王世襄藏品,陆陆续续发还了。几百件明式家具、一大堆书画古籍文玩,层层叠叠在屋里摞着。

1976年唐山大地震发生后,北京全城都在躲地震,芳嘉园各户也在房前空地搭床睡觉,王世襄却舍不得自己的宝贝文物,在一个紫檀大柜里铺上毯子带着夫人住了好几个月。屋子年久失修常常漏雨,睡在柜子里不被风吹雨淋,也不怕梁倒瓦落,倒也自得其乐。黄苗子送一联:移门好就橱当塌,仰屋常愁雨湿书。横批:斯是漏室。

地震后,各家在修补房屋的同时,院里好几户顺便又加盖了厨房,为王世襄的百多件木质家具带来了新的安全隐患。

曲折买房路

文革结束后,开始拨乱反正,落实知识分子政策。1978年11月3日,中央组织部提出了 《关于落实党对知识分子政策的几点意见》。

不久,黄苗子一家在团结湖分得了一套90平方米的小公寓,于1981年8月搬离住了22年的芳嘉园小院。这是院里腾退房屋的第一家。后来,住在北房的一家也腾退了出去。王世襄也分了一套房,但是太小,家具连门都进不去。

80年代,重视文化事业的国务院副总理谷牧带着北京市的领导到芳嘉园15号看望王世襄。王世襄提出,希望能把东西厢房收回来作藏品陈列室,客人来了也好参观。据王世襄的忘年交田家青回忆,谷牧曾多次过問此事。腾退很困难,谷牧建议王世襄以家具换房,他同意了。北京市一位领导奉命来芳嘉园查看,但看后只让人送了几个灭火器过来。此事不了了之。

10年来,王世襄不断地跑房管所和“落实政策办公室”,终于将里院住户大部腾退。到1991年,里院住户只剩下3家了。空间虽然大了一些,小院依然无法成为家具这样大件收藏品的理想安身之所。

1993年初,王世襄邀请时任全国政协副主席钱正英前往芳嘉园老宅参观。王世襄1983年进入全国政协,是第六届和第七届全国政协文化艺术界别的委员,结识了当时担任全国政协知识分子政策小组(负责落实文革中遗留的知识分子问题)组长的钱正英。王世襄向钱正英表示,愿意将自己收藏的明清家具捐献给有关部门,只是希望北京市调配一处住房以养老。但此事最终未能实现。

1993年,上海市要为上海博物馆建造新馆。新馆规划了家具馆,但还没有家具。香港商人、王世襄的朋友庄贵仑找到他,商量捐助文物之事。他同意将收藏的一套79件明式家具低价卖给庄贵仑,只要够他买房迁出芳嘉园即可,条件是庄贵仑买到家具后必须全部捐给上博,一件也不能留。最终,庄贵仑以100万美元的价格买下这批家具,以其父庄志宸、叔父庄志刚的名义,无偿捐赠给上海博物馆。

1993年春,上海博物馆派专人前往北京,将这批家具带回上海 (后收藏于 “庄志宸、庄志刚明清家具馆”)。起运当天夜里11点,田家青接到对方电话:“我们已经出北京地界啦!”他听后五味杂陈,北京这么多文博机构,却没能留下这批珍品啊。

王世襄准备用这笔钱来买一套大一点的公寓,以存放其他藏品。1993年10月初,在钱正英的协调下,他拿到了北京市同意其买房的批件和介绍信,在钱正英秘书孙雪涛的陪同下,前往北京市房管部门协商买房事宜。但他要求购买的面积与房管部门允许购买的面积相差甚远,事情没有谈成。出来时,孙雪涛听他嘟囔着说,这封介绍信大概有猫儿腻,别人说这个领导的批示横写竖写是有学问的,竖着批肯定办,横着批就不办,而自己拿到的批文是横写的。

此后,王世襄又和田家青合计,去郊区农村买个小院儿,最终因老年人在农村生活太不便利而作罢。

1994年,北京市场上出现商品房,王世襄终于得以在朝阳区芳草地买下两套期房。1996年,他离开生活了82年的芳嘉园15号院,在全新的现代公寓中安度晚年。

2002年,北京朝内南小街危改项目启动。项目西起朝阳门内南小街,东至东二环,涉及20余条胡同。芳嘉园胡同也在其中。最终,只有桂公府在“北京古城的辩护律师”华新民女士的奔走呼吁下得以“铲下留屋”,保留下了原府的十分之一。

王继曾亲手设计的芳嘉园15号院,则与周围无数个经历百年风霜的花园府邸一起,消失在历史的洪流中。

(选自《中国新闻周刊》2016年第12期/本文有删节)