白谦慎谈书法和精英文化

2016-07-05

白谦慎谈书法和精英文化

讲究自娱性是中国文人艺术的一个重要理念。

问:现在往回看,书法在古代的地位实在显赫。

白谦慎:是这样的。书法从汉代开始就成了精英的艺术。书法之所以能够发展成为社会影响极大的艺术,跟中国文官体系成熟得很早有关。从秦代中央集权制建立以后,其实都是在靠官僚机构运转。那官僚机构靠什么呢?靠文书,庞大的帝国是靠文字在管理。你看中国原来的考试制度也都是跟文字书写联系在一起的,不考数学什么的,就考经书,考作文,同时也看书法。

中国太大,语不同音,就必须书同文。文字是相同的,读出来却不一样,有时甚至完全不一样,这在全世界范围内来看都是很有意思的语言现象。汉字不是拼音文字反而灵活,上海人有上海人的读法,南京人有南京人的读法,但写出来都一样。所以无论到哪里,皇帝的敕令、中央的政令都能够通过文字下达。

而书法是在汉字使用的基础上逐渐发展起来的艺术。大约在西汉末年东汉初年的时候,皇帝和一些士大夫就开始收藏书法了。在六朝时期,梁武帝萧衍和陶弘景讨论书法问题。在唐代,唐太宗要跟虞世南讨论书法。虞世南死了以后,魏徵向太宗推荐褚遂良和他讨论书法。以后历代都是如此。到清代,少数民族统治者也要搞书法这一套,如康熙皇帝、乾隆皇帝都喜爱书法。

过去绘画跟书法相比,不但社会地位没法比,市场价格也没法比。在明代鉴藏家李日华的记载中,古代法书是艺术品中最昂贵的。当收藏书法和绘画只能选择其一时,文人们通常选择收藏书法。这多少反映出中国人对文字的尊崇和对书法的爱好。

但是,在古代这么受尊崇、这么有影响的书法艺术,却在近代衰落了,这是一个很值得研究的历史现象。

问:清代以后,考科举基本上就是考字吗?

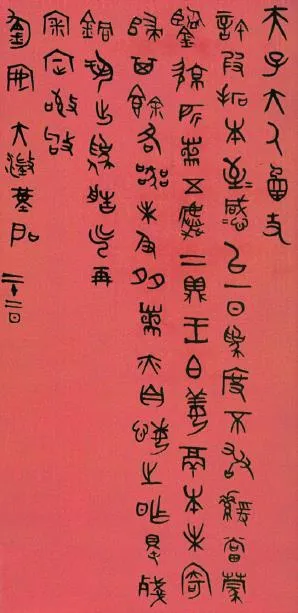

白谦慎:特别是到了殿试这一级,已经基本不看文章了,主要看字。所以那些状元、榜眼、探花的字都很好。刘墉啊,王文治啊,翁同龢啊,他们的字都写得很好,翁同龢更是晚清一大家。可以说,字不好,即使当了进士,也只能当个县令之类的。我目前正在研究晚清的吴大澂(曾任湖南巡抚),他的篆书真超一流,他有时甚至用周朝的钟鼎文给友人写信。

问:其实这种观念影响还是很深远的。我们小时候上学,爸妈首先会要求把字练好。

白谦慎:影响虽然还在,但确实是衰落了。这可以说是中国书法史上最大的一个转变,当然是渐渐地转变。毛泽东那一代领导人还是喜欢书法的,而且也写得蛮好。但这已经纯属个人爱好,而非具有制度或惯例方面的约束。

问:那书法从极度兴盛走到今天的衰落,主要是因为最高领导阶层的退出,还是社会变化引起的?

吴大澂手札

白谦慎:是社会变化导致了精英结构的变化。科举制废除以后,大家就可以不讲究书法这个东西了。过去精英的知识结构,属于我们今天所说的人文学科,但在经学、史学、文学之间是打通的。不但有“六经皆史”的说法,史书也常常可以作为文学作品来读,如《史记》就被誉为“无韵之《离骚》”。余英时先生最近为我编的《张充和诗书画选》(三联书店今年4月出版)写了一篇长序,他以张充和的诗书画为例,讨论了中国传统文化中“通”的问题。不过,张充和的通,是传统文化方面的通。1934年她报考北京大学,国文满分,数学零分,北大国文系破格录取。现在不一样啦,中国有一段时间,几位主要领导人都是学工科出身的。

在过去,如果字写不好,常常被认为修养不高。今天谁还在乎?没有人会因为你的字写得不好,就认为你没文化。

问:这么看来,随着精英的知识背景的变化,书法的社会地位也随之发生了变化。

白谦慎:确实如此。让我接着上面“通”这个话题再说几句。在中国传统社会中,精英的角色常常是多重的,他们不但是学者,还是艺术家(至少是书法家)。吴大澂不但在古文字学和金石学方面有很高的成就,还是书法家、画家、篆刻家。精英们不但收藏艺术,而且还对艺术发表自己的看法。像晚明的礼部尚书董其昌,不但是极有成就的书画家,而且还留下了影响后世的书画理论。

套用西方人的话来说,中国过去的管理者是“philosophicalking”,智慧的王者,他们用雅望和智慧来管理,而不是用专门的技能来管理,所以孔子说:“君子不器。”中国文人艺术忌讳匠气,在传统的艺术品评中,“匠气”是很严重的批评。

所以说,书法在20世纪以来的遭际,和中国精英的知识结构发生重大变化有关。

问:刚才您说到随着科举制度的废除,书法逐渐衰落。但是清末民初的时候,整个二三十年代,书法在社会上还是很有地位的。

白谦慎:是这样的,因为有历史惯性,衰落的过程相当缓慢。我在美国跟两位老先生交往比较多,一个是前面提到的张充和先生(生于1913年),一个是翁万戈先生(生于1918年)。这两位老先生都出生在民国初年,那时科举制已经废除了,但出身世家的他们早年依然接受私塾教育,都是在上中学的年龄才开始新式教育的。翁先生很聪明,补得比较快,最后考进交大。但是考进交大,也是因为国文考得好。那时候交大还会因此录取他,因为那些老教授,对诗文好的考生还是非常欣赏的。像华罗庚、苏步青那一辈的数学家,很多都能作旧体诗,能写字。这个传统一直延续到我们的父母辈,他们还会教育我们要把字写得好一点。虽说,延续的时间还是蛮长的,但暮然回首,一个巨大的历史转变已经完成。

问:我觉得现在身边写字的人还挺多的啊!

白谦慎:但是这些写字的人当中多少算是精英呢?

问:您说的精英就是当权者吧?

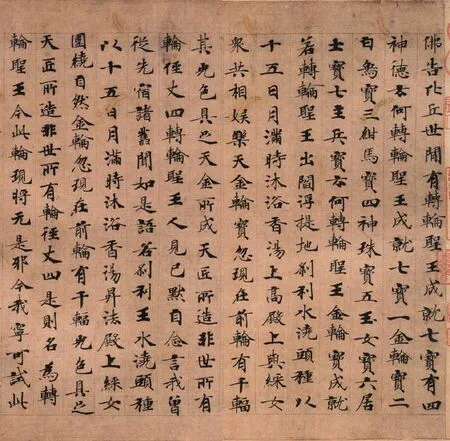

白谦慎:当权者当然属于我所说的精英了。不过在过去,政治精英也常常就是文化精英。现在精英阶层中写字的很少了,大老板写字吗?大学里,中文系、历史系大多数的教授也不写字啊。无论是政治精英、社会精英还是文化精英,都退出书法这个领域了。其中固然还有喜欢写字并写得不错的,但那只是个别现象。从前的一个乡绅都会写一笔好字,政府官员就更不用说了。王右军(王羲之)、虞秘监(虞世南)、米南宫(米芾),右军、秘监、南宫全是官名。民间当然会有书法家,如果我们把账房先生和郎中认作“民间”。但现在书法界有的人所说的古代“民间书法”,并不准确。比如像汉简这种东西,书写者不见得是普通老百姓。六朝和唐代的抄经手,也常常供职在官方办的抄经机构。

眼下精英阶层中有收藏当代书法的,但许多是别人买来送给他们的礼品。书法市场主要是礼品市场。

问:看现在社会上的书法比赛,那些人字都写得很好,但是他们就写写字,只会写字。

白谦慎:由于分科越来越细,写字也开始和一些传统的学科分离了。年轻一辈的书法家中,不少技法不错,凭着敏感和勤奋,可以一下子冲到一定高度。现在学习书法,可以借助其他的科技手段,如把字放大、反复临摹。又如写一个条幅,这次这个地方不对,那就修改一下再写,最终就可以弄出一件可以参展甚至得奖的东西。一旦得奖,就像跳龙门一样,一些年轻的书法家便开始了卖字的生涯。但大都走得不是很远。

问:您认为目前中国书法界的问题主要在哪里?

白谦慎:问题蛮多的。比如说体制的问题,目前书法界最大、也最有影响力的组织是书法家协会,归文联领导。书法界出现了大大小小的领导书法事业的“书法官”。书法的市场价格和一个人在书法家协会的位置关系很密切。由于政策的原因,真正独立的民间艺术社团几乎没有(当然,各地都有一些小的社团,但无法正式注册)。

精品意识的缺失是非常普遍的现象。原因可能很多,日常生活中缺乏严肃的礼仪和与之相关的敬畏之心可能是一个重要原因。

《礼记》上来就说:“毋不敬。”为什么要有仪式,就是通过礼仪,让你有敬畏之心。我们现在的笔会呢?老酒喝喝、香烟抽抽,书法家在旁观者的喧哗中大笔一挥,一张条幅就写成了,马上可以换钱了。这种制作过程,看似“潇洒”,实则缺乏敬畏之心。书法界的润格虽有高有低,但精英大众都混在一道,打成一片啦。

所以这是蛮大的问题:俗!你看张充和的字,好就好在:雅。她的字,技法看上去并不是很复杂,但是你就算学会她所有的技巧,你还是弄不出她那个品位,因为你没有她那种修养和心态。

问:这种状况会维持很久吗?

白谦慎:会很久。现在有精英,但精致的文化还需要时间慢慢地发展出来。

问:上次采访孙晓云谈到大师的问题,也说到,在没有精英文化的环境下,不可能产生大师。光字写得好是不能成为大师的。

白谦慎:是的。王羲之被奉为书圣,他的字今天看来还是不可企及。看看他生活的东晋,等级制度很森严。今天一听到“等级制度森严”,人们很可能产生负面印象。但是,社会等级为精英文化的产生提供了一定的条件。一般来说,精致文化的发展多和精英相关,尽管制造者不见得是精英。比如说,制造精美的玉器和瓷器的是工匠,但消费者却是精英。过去在书法这个领域,创作者往往就是精英。我一直在研究中国精英文化(主要是文人艺术),这在大众文化盛行的时代有些不协调。但是没有这个最上层的东西,很精致的东西是出不来的。

问:那您觉得什么是书法继续发展的条件?

白谦慎:当然不是说要恢复等级森严的制度。提出这些问题,是希望人们能够思考怎么应对目前普遍存在的粗制滥造现象,如何能让艺术家的生活环境安静一些,日子过得讲究一点,思考得深入一些,产量少一些,质量精致一些。

问:从铅笔、钢笔到电脑,现在书法已经失去了全部的实用意义。现在的书法没有了实用性,艺术性是书法家揣摩研究的。还有一些人,纯粹是自己写着玩的,比如像张充和先生。这个是不是也蛮重要的?

白谦慎:当然很重要。张先生今年九十八岁,已经不能登台唱昆曲了,也基本不作诗词了。但是她依然每天写字,除了偶尔为人题字外,主要是临帖,既不卖字也不参加展览,自娱而已。讲究自娱性是中国文人艺术的一个重要理念,这一理念在过去还可以和修身齐家治国平天下的理想联系在一起。现在我们不必把它和治国平天下挂钩,但是自娱和修身这些精神遗产是值得继承的。我曾在其他的场合说到过书法的游戏性,因为书写本身是一个很享受的过程。现在有不少业余的书法家写得比美术学院书法系的师生字还好,就是因为业余的作者更容易以自娱的态度来享受书写的过程和结果,因此作品反而显得更洒脱。在中国书法脱离了官文化之后,这是一个值得发展的方向。

问:这里有个悖论吧,现在讲起来书法是衰落了,但各地又搞了很多书法比赛和书法班,书法类的书籍也都销售得很好。

白谦慎:今天人们参与书法的原因是很复杂的。和学国画一样,家长要小孩子练书法,有好多的原因。有几年,练书法变成像今天的钢琴考级一样,参赛得奖,升学或高考是可以加分的。还有些时候呢,家长希望小朋友写字,是为了收他们的心,因为这个艺术要求写字者一笔一画地临帖。还有很多老年人开始学书法,说手脑并用,能防止老年痴呆,说练书法如同打坐,可以延年益寿。书法和油画不一样,油画颜料中的化学成分比较多。书法家中长寿者确实很多。总之,今天人们练习书法的目的是多种多样的。

问:书法还可能不可能复兴呢?

白谦慎:用什么标准来衡量是否“复兴”呢?更多精英和大众的参与?像古代那样在社会生活中有很高的地位?真是不好说。

书法能否突破目前的格局而有一个大的发展,取决于中国会不会在21世纪有一个文艺复兴。只要内部不出现大的动乱,国际环境基本稳定,中国和平崛起就有可能成为现实。文艺复兴也一定会伴随着和平崛起而出现。书法这个很有民族特点的艺术,或许会在那个我们期待的文艺复兴中有难以预测的发展。

谢谢你在上海采访我。三十多年前我就是在上海开始学书法的。借此机会向那些当年以不同的方式帮助和鼓励我学习书法的人们说声谢谢。

白谦慎谈《傅山的世界》

问:白老师您好,您的《傅山的世界》我读过三遍了,它不仅使我了解了傅山和明末清初的书坛,更重要的是使我学会了不少做文章的方法。听说您这部书最近三联书店又在重印。重印之际,请您就这部书或者是“傅山的世界”这一话题再给我们谈点什么好吗?

唐代抄经

白谦慎:我是在20世纪70年代开始自己的读书生活。七八十年代那会儿,能读到的书比今天少多了,那时出版和书法相关的书,起印数通常都不低。金学智先生的《书法美学谈》,第一次印刷就是两万多,这在今天是不可能的。今天出版界推出的书,种类比二十多年前多得多,近期出版业又不是特别景气,《傅山的世界》能在两年半内四次印刷,总印数达到两万两千册,是出乎出版社和我本人的预料的。一般说来,一本书出版一年后,已经没有任何书评和广告了,靠的是读者们的推荐。所以,我衷心感谢读者们对拙著的肯定。最近三联书店为了纪念成立六十周年,出了一本文集《我与三联》,我应邀写了一篇短文:《三联书店把〈傅山的世界〉推向中国知识界》。我想,如果光是书法界和艺术史界的人士读这本书,最多也不会过一万册。目前这个印数,说明它已经走出了书法界和艺术史界。顺便说一下,我已经翻译完毕的李慧闻(CeliaCarringtonRiely)著《董其昌:游弋于官场和艺术的一生》,也将收入三联《开放的艺术史》丛书。目前我还在为三联编《张充和诗书画选》,明年可完成。

黄易《授其为复》八言联

《傅山的世界》所讨论的是明末清初书法史的一个侧面,它不是面面俱到的书。这是艺术史的一种写法。每一种写法都有其长处,也有其短处,我们需要经常自觉地反省自己的长处在哪里,短处在哪里,扬长补短。目前,国内学者写书还是比较喜欢写得全面。我觉得,应该鼓励比较深入的专题研究,研究要有特点,写作要有风格,最好不要像编教材那样写学术著作。写作风格不是一个简单的写作方法问题,而是如何消化自己的研究成果,找出一种比较合适的叙述方法。

2009年,荣宝斋出版社将出版我的书法论文集,其中我就谈到了要多做有理论关怀的个案研究。

问:我们了解到您目前正致力于晚清的研究。不知道白老师对晚清的研究是从哪个个案入手的,为什么您从这个人(或事)入手,能谈谈您的想法吗?

白谦慎:我目前正在研究晚清的吴大澂和他的圈子。这个课题涉及的并不完全是书法史,但和书法史有关。我1992年开始关注吴大澂,至今已有十多年了,还在慢慢地收集资料和研究。吴大澂和傅山一样,生活在一个大变革的时期。我通过研究吴大澂和他的友人,来观察大变革时期文化上发生的变迁。

当我选择一个人物后,会在相当长的时间内,集中精力围绕着这个人来研究。1994年,江苏教育出版社组织编写多卷本《中国书法史》时,曾邀请我撰写民国卷,我谢绝了他们的好意,因为当时我正在研究傅山。现在也常有一些报纸(如《南方周末》《文汇报》等)约我写文章,但我很少写。虽然我是学社会科学出身,又多年在大学任教,东方和西方的文化都接触过,但我很少去对本领域(书画研究)之外的事发表议论。即使是书画史,通常我也只对明清这段的书法现象发表看法。我写书的方法是,先写一组论文,把相关的具体问题弄得比较清楚了,然后,再考虑怎样写书。《傅山的世界》就是这样写出来的。目前,我已经完成了五篇和吴大澂相关的论文,都已出版或即将出版。明年计划写两篇,大约还有三年就能把论文部分完成,大约有十至十五篇论文。然后就开始思考写书。写书并不是简单地把论文汇集起来,串一下,而是整体上重新思考,这不是一件轻松的事。但是,要写出有自己特点又经得起考验的东西,一定要思考透彻。但目前我对我自己是否能够写好关于吴大澂的书,心里还没底。正因为没底,就逼迫我去不断地读书,慢慢地思考。

问:当代书坛有这样一种现象:书法理论研究层次较高的人往往书法创作薄弱一些,而书法创作水平高的人又往往理论研究做得不够深入。白老师如何看待这一现象,您认为应当如何处理好书法研究与书法创作的关系?

白谦慎:对你提出的这个创作和研究分离的情况,我最近在为黄惇先生的书法论文集(将由荣宝斋出版)撰写的序中有十分简短的讨论。我认为,这种分离是近年来才发生的事情。老一辈的书法家中,沈尹默先生和沙孟海先生都有书学著作。上世纪80年代崛起的书法研究者,在创作上还是很强的。以多卷本《中国书法史》的作者为例,每个都能挥毫,而且其中有几位成就还很高。所以,书学研究和创作分离,是近年来才出现的现象。我个人主张研究书法的要练习书法,能取得多高的成就先不去管他,主要是通过临池来加强对古代书论的理解。同时,书法专业的学生,也应该多读书。现在书法专业的考生,在文化课的成绩方面和其他学科的考生差距比较大。书法和传统文化的关系太深了,书法中有很多笔墨之外的东西,没有一定的文化修养,很难理解。

问:我最近在帮我的导师于茂阳先生做《黄易研究》的课题。黄易是清代乾、嘉时期很重要的书画篆刻家、金石学家,与同时的大学问家翁方纲、孙星衍、阮元、钱大昕、毕沅多有来往。我们想通过对黄易的研究,把清代乾、嘉时期的书法篆刻史乃至金石学史系统地梳理一下。您作为明清书法史的研究专家,能否给我们提一些好的建议。(比如:研究黄易从哪个角度入手最合适,对黄易的综合定位应该是什么样子的,这一时期的资料搜集和整理应当注意什么?)

白谦慎:黄易确实是一个很重要的人物。研究黄易,我想首先就是要把资料收集全了。资料包括两部分,原始资料和当代人的研究成果。这两方面的资料都要努力穷尽。海外以及中国的港台是有一些关于黄易的研究成果。比如说,巫鸿先生在他的著作《武梁祠》中回顾武氏祠的发现过程时,谈到黄易。最近美国有关于武氏祠的辩论,又涉及黄易。我参与了这场辩论,并写过和黄易相关的长文(英文)。耶鲁大学的曾兰莹教授写过两篇关于黄易的论文(英文),台湾师范大学的卢慧纹教授也写过一篇。此外,美国的许湘苓也写过黄易的访碑图(英文)。海外的成果主要集中在黄易的访碑活动方面(包括武氏祠的发现等)。但是,黄易多才多艺,除了金石学,他在书法、篆刻、绘画、收藏方面都有成就,和同时代的大儒交往也多,所以,研究黄易是个很大的工程。此外,研究黄易的友人翁方纲、伊秉绶、洪亮吉、钱大昕、阮元等的著作就更多了。所以,第一步工作就是把原始文献和现有的研究成果收集得比较全,然后再考虑研究的角度。

问:白老师,不知您平时是否关注书法教育(主要是国内的书法教育),您认为现在的书法教育尤其高校书法教育是什么状况,高校书法教育对当今书坛又会有什么样的影响?

白谦慎:对国内的书法教育,我应该说一直是关心的。但是,由于我没有参与其中,只是一个旁观者,发的议论不见得准确。所以,我就你这个问题的下半部分做些回答。高校对当今书坛的影响是非常大的。我在为王家葵兄《近代书林品藻录》和《近代印坛点将录》撰写的序中这样写道:“20世纪中国艺术领域发生的另一个重要变化,就是现代美术教育体系的建立。家葵兄这两本著作涉及的许多艺术家,或是中国现代艺术教育的开拓者,或是现代美术学校的毕业生。尽管如此,艺术院校设立书法专业一直要到上世纪的60年代,但现代艺术教育体制的建立,终究会给书法篆刻带来变化。改革开放以后,书法篆刻被纳入了规模扩大的艺术教育体制中,数量众多的专业书法篆刻人员,部分地填补了传统社会精英(官僚和文人)撤出书法篆刻领域后出现的空白。现代艺术教育终于成为中国书法篆刻艺术转变的重要社会机制。”由于目前在高校教书必须有学历,这就意味着,业余研究的人们基本上不能进入这个最重要的体制。但是,在创作方面,目前高校和业余之间并没有拉开差距,我们甚至能见到业余的写得比在高校担任创作的教授们写得好的。在研究方面,目前在高校任教的人们资源比较多,但是受到的限制比较多。可以说,学风浮躁的主要是高校的老师,因为浮躁对他们而言有实际的利益。而对于业余的研究人员来说,他们是因为喜欢才来做研究的,反而比较专心。他们不靠这个提职称,资源虽然少些,但不会为申请课题、按期结题操心。我的老朋友穆棣就是体制外的人,但取得了很不平凡的成绩。苏州的王学雷,三十多岁,也是长期在体制外用自己的资源做书法研究,取得很好的成绩。

问:现在全国高校书法方向的硕、博士阵容不断壮大,这么多年轻人(多数是年轻人)走到书法研究的队伍中来,您认为他们今后的发展前景如何?在书法研究的道路上他们应当如何去发展自己?

白谦慎:国内书法硕、博士的培养发展很快,既有积极的一面,也有一些负面效应。比如说,速度太快,像是教育“大跃进”。在美国,文科博士通常需要六年至八年,国内通常是三到四年。所以,阵容是壮大了,但质量上还是存在很多问题。这是我们必须要承认的现实。而且现在硕、博士就业的前景堪忧。最近社科院发布了2009年《社会蓝皮书》,其中专家指出当前大学生的失业率超过12%,是登记失业的三倍左右。而艺术类又居大学生失业率的榜首。我坦率地说这些,是希望媒体能多报点忧,使人们对现实有比较清醒的认识。

对那些在毕业后能够找到和自己专业对口工作的硕士和博士们,我希望他们能认识到两种不同的成功。一种成功是表面的成功,在体制内占住一些位子,有一定的名气,字卖得不错,总之,有很多的实际利益来显示他是一个成功人士,但实际上,这位成功人士在艺术和学术上都相当平庸。还有一种成功,就是基于真才实学之上的成功。年轻的研究者应有志于追求真正意义上的成功。在我看来,中国学术要进步,不仅仅在于用什么研究方法,学者是否用功,有多少研究经费。更重要的问题在体制和观念。在观念方面,年轻的学子们应该有学术公平感。对那些体制外的人们,对那些名气不大但又有真才实学的人们,要予以格外的尊重。这个公平感不建立起来,中国的学术不可能有很大的发展。

问:做书学研究,刚刚入手的人常常会找不到题目,不知从何下手;要么满眼都是题目,每个题目都是又大又空。如何避免这种现象,能否谈谈您的看法?

白谦慎:对于书法史的研究来讲,当然是从事比较具体的个案研究比较好。选题要考虑可行性。比如说,黄易的许多学术和艺术活动都是他在山东任职期间进行的,所以,你在山东研究黄易就有一定的便利条件。选题也不宜大。但是究竟如何选题,研究生的导师要负起责任来。这取决于导师本人的水平和他是否具有负责的态度。

问:您认为一个书学研究工作者应该具备哪些素质,为什么?

白谦慎:我想应该有以下这几个素质。第一,爱好。你要是热爱书学研究,你就不会觉得到图书馆坐冷板凳是一件很苦的事,而是乐在其中。你就会专注地研究一个问题,一直研究下去。你就不会为外界的其他引诱所动心。你就会有耐心,能够持之以恒。第二,好奇心。有了好奇心,你就有了探索的动力,你就会在人们熟视无睹的地方发现问题。第三,必要的知识准备。研究书学,要有一些知识准备,比如说,有一定的创作能力,具有古汉语阅读能力,会辨认草书、篆书等。每个研究者都会根据自己的知识结构来选择研究课题,有时也会根据自己感兴趣的课题来调整自己的知识结构,通过学习来弥补自己的不足。