昆明金殿与中国古代仿木构铜建筑

2016-06-28朱宏斌广西住房和城乡建设信息中心书记

图/文_朱宏斌(广西住房和城乡建设信息中心书记)

昆明金殿与中国古代仿木构铜建筑

图/文_朱宏斌(广西住房和城乡建设信息中心书记)

『滇池以自然风光著称,但要论历史人文,在昆明还有个地方不得不提,那就是坐落在昆明城东北郊鸣凤山上著名的道观风景名胜区——太和宫金殿。』

昆明,地处我国云贵高原中部,享“春城”之美誉,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,国家级历史文化名城。昆明三面环山,南濒滇池,湖光山色,天然成趣。夏无酷暑冬无严寒,气候宜人。

滇池以自然风光著称,但要论历史人文,在昆明还有个地方不得不提,那就是坐落在昆明城东北郊鸣凤山上著名的道观风景名胜区——太和宫金殿。

人们不禁生出疑问:为什么在昆明鸣凤山上会有一个道观,这个道观为什么叫太和宫金殿,它与武当山上的太和宫金殿是什么关系,金殿真的是金做的吗,它的形制和特色是什么?下面笔者为你一一道来。

道教信奉的真武大帝,来源于中国古代宗教中的玄武崇拜。道教产生后,玄武在道教神系里充任四方守护神中的北方之神。玄武受到官方祭祀的文献记录最早出现在北周,唐代已有专祠。到宋代,自宋真宗封真武为灵应真君以后,真武成为官方及民间极为尊崇的道教大神,但真武信仰的鼎盛时期是在明朝。在明代,上至天子,下及普通百姓,莫不顶礼膜拜,真武信仰迅速遍及全国,香火极盛。真武也因之成为明朝的“护国家神”。

_云南昆明鸣凤山太和宫金殿。

在我国物质文化史上,铜有多种用途:造各种器物、铸币、造像、建房屋等。铜作为建筑材料,在我国以木构建筑为主体的历史发展中,从商周开始就有以铜为连接构件,之后铜构件在建筑中不断使用,最终出现完全使用铜(合金)作为建筑材料,仿照木结构建筑形式,分件铸造和装配而成的铜殿。如果出现铜连接构件更多是因为注重它的材料特性,那么铜殿则更多体现文化思想因素,而且在功能类型上也有独特的共性:铜殿都是宗教建筑。现有的铜殿主要集中在元、明、清时期。现存最早且有证可考的铜殿是元大德十一年(公元1307年)的武当山小铜殿。明代是铜殿发展的鼎盛时期。明永乐十四年(公元1416年),以明成祖朱棣在武当山修建太和宫金殿为先导,各地陆续效仿。明万历年间,在朝廷的赞助下,一些道教、佛教人士分别在鸣凤山、峨眉山、五台山、泰山、宝华山等地先后建了5座铜殿,明代成为我国历史上铸造大型铜殿最多的朝代。

明代集中出现铜殿建筑,除朝廷上下尊崇道教玄帝信仰这个文化因素外,材料因素也是重要原因:明代的铜矿开采、冶炼、铸造技术日渐发展成熟,达到一定的水平,铜材有大量供应。按《明史·食货志》记载,当时在江西、四川、山西、陕西、云南等地都有铜矿等金属的开采。明清时期云南铜产量全国第一,开采历史悠久,冶炼技术先进,明末清初采冶已具相当规模,清朝乾隆年间达到鼎盛。

01

01.湖北武当山小莲峰转运殿。

02

02.湖北武当山的太和宫金殿。

03

03.山西五台山显通寺铜殿。

04

04.山东泰山碧霞祠铜殿。

05

05.云南昆明鸣凤山太和宫铜殿。

06

06.北京颐和园宝云阁。

我国历史上记载建有12个铜殿,但保存至今的铜殿(基本完整)主要有:

湖北武当山的小铜殿(元代);

湖北武当山的太和宫金殿(明代);

山西五台山显通寺铜殿(明代);

山东泰山碧霞祠铜殿(明代);

云南昆明鸣凤山太和宫铜殿(清代);

北京颐和园宝云阁(清代)。

武当山铜殿现存两个,一个是元代小铜殿,一个是太和宫金殿。元代小铜殿,是一些笃信道教的人士集资造的。于元大德十一年(公元1307年),先建于武当山天柱峰顶,后移至小莲峰转运殿之中。铜殿内供玄武大帝像,充分标志其作为玄武大帝供奉场所的道教建筑特征。由于真武的故事中有真武太子于北方起兵而号令群雄的传说,与明成祖朱棣从北方起兵夺帝位举措一致,故朱棣特别推崇真武信仰。为感谢真武大帝保佑他夺取政权,朱棣出资大修武当山道观。元代小铜殿的存在,加上巩固执政合法性的理论需要,在武当山兴建一个更大更好的铜殿成为明成祖朱棣的一个必然选择——武当山太和宫金殿应运而建。

_云南昆明鸣凤山太和宫金殿正面。

01

01.陈用宾撰写的碑记。

02

02.参与捐建明万历十年(公元1582年)金殿人士记录碑。

现存的武当山金殿在武当山主峰天柱峰的顶端,俗称“金顶”。始建于明永乐十四年(公元1416年),铜殿面阔进深各三间,高5.54米,宽4.4米,深3.15米,重约400吨。铜铸鎏金,殿内供有真武帝君像及几案、供器等物,亦均由铜铸成。仿木构建筑,重檐叠脊,翼角飞翘,斗拱檐椽,结构灵巧精美。殿体为分体铸造,连接精密,毫无铸凿之痕。虽经六百年风霜雨雪侵袭,至今仍金碧绚烂,宏丽如初,是武当山道教建筑群的点睛之笔,为武当山增添了亮丽风景。此后出现的铜殿包括佛教铜殿,都能看到武当山太和宫金殿的影子。

明永乐皇帝尊真武是建造武当山太和金殿的直接原因,而昆明太和宫铜殿的建造缘于云南巡抚陈用宾笃信道教,又得当地信众支持。昆明金殿的太和宫记铭碑记载:“滇人士……远方冠掖,瞻慕圣容,拟舟仿太和规度,冶金为殿以昭假元穹。”意思是说云南信众对玄武大帝仰慕,想能经常瞻仰,拟按武当山太和殿的规制,也建筑个太和宫。陈用宾也深慕武当山太和宫金殿的形式,应当地信众的请求,于明万历三十年(公元1602年)倡导并组织了昆明铜殿的建造。不但铜殿的形制仿武当山太和宫金殿,就连名称及外围修筑紫禁城的形式也一同仿制,亦称太和宫紫禁城金殿,供奉玄武大帝。明代后期,统治云南的沐氏政权家运日衰,认为“铜乃西方之属,能克木”,对沐氏统治极为不利,于宗崇祯十年(公元1637年),由巡抚张凤翮将此金殿搬至宾川县鸡足山上。该金殿在“文化大革命”中遭人为损毁,荡然无存。现存的昆明太和宫金殿是清康熙十年(公元1671年)平西王吴三桂倡议捐建的。其可靠证据是在殿正脊刻有“大清康熙十年岁次辛亥大吕月十有六日之吉,平西王吴三桂敬筑”字样。在金殿的其他部位构件也刻有其他人的捐赠记载,数额有多有少,说明金殿不是吴三桂一个出资兴建的。金殿用黄铜铸成,在阳光照耀下,光芒四射,映照得翠谷幽林金光灿烂,民间故名金殿,但更多还是沿袭武当山太和宫金殿的习惯叫法。

中国古代建筑的屋顶形式是有严格等级之分的,其排列如下:

第一位:重檐庑殿顶。用于重要的佛殿、皇宫的主殿。

第二位:重檐歇山顶。常见于宫殿、园林、坛庙式建筑。

第三位:单檐庑殿顶。用于重要的建筑。

第四位:单檐歇山顶。用于重要的建筑。

第五位:悬山顶。用于民居、神橱、神库。

第六位:硬山顶。用于民居。

第七位:卷棚顶。用于民间、园林建筑。

就道教建筑而言,并未形成自己独立的建筑系统与风格,受儒家思想影响,道教建筑大体仿照我国传统的宫殿、官府建造,且形制布局严格按照尊卑等级制度安排。铜殿的建筑等级既与供奉的道神有关,又与封建帝王的重视程度紧密相关。武当山太和宫金殿采用中国古建筑中最高规格的重檐庑殿顶,与北京故宫的太和殿制式相同,其皇权色彩浓厚。而昆明吴三桂重建的铜殿,是模仿中国传统建筑的重檐歇山式。这些建筑的修建不仅达到了宣扬“君权神授”的政治目的,而且也符合道教所追求的“天人合一”的思想境界。

01

02

03

04

01.02.03.04金殿上精美的装饰。

鸣凤山原名相度山。山间百鸟鸣唱,更多有鹦鹉栖于林中,故名鸣凤山或鹦鹉山。早在明代,“鹦鹉春深”就被誉为昆明一景,到了清代,又称为“鸣凤胜境”。

游人登山,从山脚舍车步行,跨过羊青河上的“迎仙桥”,即见一雕梁画栋、色彩艳丽的石牌坊,正中匾额上书“鸣凤胜境”,这是1929年昆明市长庾晋侯重修牌坊时题刻的。沿石阶而上,山间松柏苍翠,鸟啼悦耳,凉爽清幽。拾级而上七十二阶,就到了一天门,一天门到二天门,二天门至三天门,都是三十六级台阶,共计一百零八阶,按照道教教义,意味着进入真武大帝的法门了。攀上天门,有一片开阔的庭院,红墙翠柏,可见古朴庄重的大门上高悬“太和宫”,门两侧红墙之上分别书写“鹦鹉春深”四个大字。入寺门,再过棂星门,可见巍然屹立的砖城,似皇家紫禁城。紫禁城为青砖砌筑,正门上建魁星楼。沿阶进“城”,迎面高高的台阶上,便是太和宫的中心建筑——太和宫金殿。金殿为二层崇台,底层平台为砂石砌,上层平台环绕大理石雕栏,台阶、御路、地坪皆大理石砌成;崇台前有10米高铜质旗杆,上悬铜质三角形“日月七星镇山旌”旗。

01

01.魁星楼。

02

02.太和宫古朴庄重的大门。

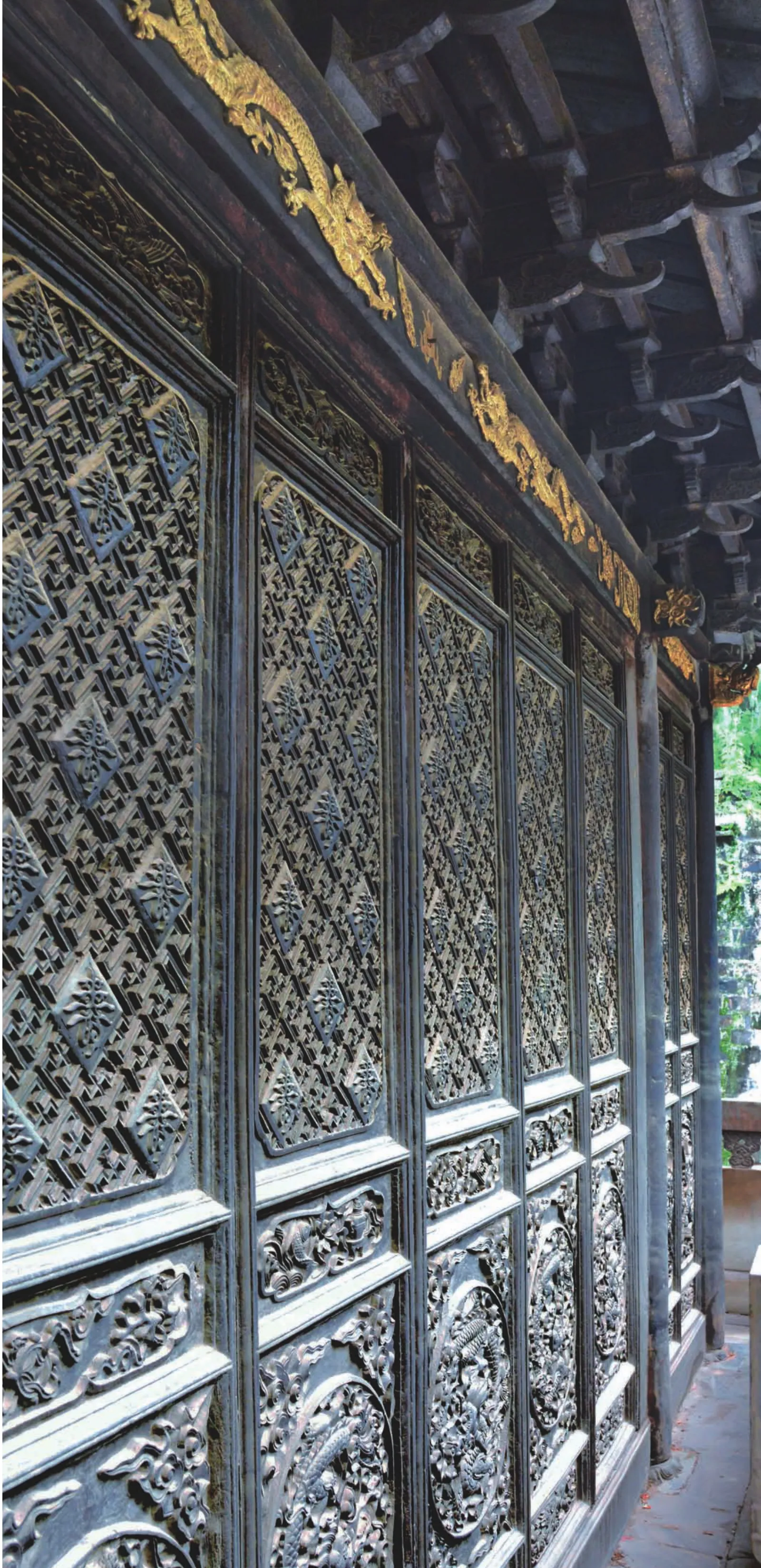

金殿为方形,边长6.15米,高6.7米,总重约200吨。殿身有十六根圆形铜柱支撑,殿宇四角由四根方形盘龙铜柱承托,连接精密。铜殿四壁由36扇雕花墙拼成,中嵌寿字及云龙、仙鹤等图案。除此之外,包括斗拱、瓦顶、供桌、帏幔乃至匾额楹联等构件全部用铜铸成或锻成。细腻的雕刻,匀称的比例,美观的造型,极其精细逼真地模仿了重檐歇山式木构古典建筑。

昆明太和宫金殿体现了鲜明的道教宫观特色。殿正中供奉的正是鎏金的真武大帝神像,两边分别是金童玉女及水火二将。金殿经历了数百年的风风雨雨,已存斑驳古朴之态,但比北京颐和园万寿山的金殿保存完整,也比武当山金殿规模大,是我国现存最大最完整的纯铜铸殿。

在云南昆明鸣凤山上,明万历三十年(公元1602年)和清康熙十年(公元1671年)两次仿建武当山太和宫金殿,一方面说明真武信仰在云南可谓深入人心,另一方面也反映了四百多年前,云南铜矿开采、冶炼、铸造等已达到相当高的水平。