“环球霸王”磨砺记(2)

2016-06-25枭越

枭越

根据风洞测试结果,麦道公司为机翼所作的一切是物有所值的。YC-15襟翼向下偏折时,发动机喷流会产生反作用升力(reaction lift)和环流升力(circulation lift),使飞机能以较低的进场空速和较大的下降速率迅速落地,再配合前缘缝翼全幅伸展,便可获得最大的升力及失速特性(既所谓的下表面吹气增升技术)。性能出色的增升装置使得YC-15在满载条件下着陆时的进场速度可低至224千米/时,下降速率可达每秒钟 4.6 米,着陆下滑角高达5°(下滑角大,则意味着着陆场长就会缩短,而其他型号的运输机往往都只能达到约3°的下滑角)。当然,也有人认为级别比YC-15高出一级的C-5也能在跑道比较短的前沿野战机场降落,但这只是表面现象。要知道,能够装载2辆M-1主战坦克的巨型C-5战略运输机,从面上看相对于其300多吨的起飞重量,其起飞仅需长度2987米(起飞滑跑距离2530米)的跑道既可。但实际上这是要有一个前提的——除非是零载重并且机内只装极少量的燃油,起飞后立即进行空中加油,否则不可能从这么短的跑道上起飞返航。而在满载条件下,仍然能够拥有短距起降能力的大型运输机,只有YC-14/15这些真正按照STOL要求设计的新一代机型。

YC-15的吹气襟翼,襟翼要直接面对高温高速气流的冲涮,对材料的要求很高

关于起飞/着陆滑跑距离和起飞/着陆场长,很多人以为它们是一回事,其实是两个不同的概念。飞机以静止状态从起飞线开始滑跑、离地、爬升到15米的高度,这时所经过的水平距离叫起飞场长,其中从起飞线到离地点的水平距离叫起飞滑跑距离。而飞机从15米的高度下滑,拉平,接地、滑跑,直到停止,所经过的水平距离叫着陆场长,其中从接地点到滑跑停止点的距离叫着陆滑跑距离。

空中加油中的YC-15

不过,前沿野战机场因为条件所限,跑道长度一般都比较短。YC-15运输机在满载的情况下能否适应短跑道长度,仅采用下表面吹气增升技术是远远不够的,还必须要求发动机拥有性能出众的反推力装置。因此,其JTSD-17涡轮风扇发动机短舱的外型为滑套后缩(slides backward)双罩式,二罩间有一开口,发动机外涵道反推装置悬挂在挂架下,内涵道反推装置则连接在发动机后面的法兰盘上。由于军方明确要求能在未铺设的简易跑道上起降,因此当启动反向推力时,发动机排气会经由此开口被导向前上方 45°,避免吹起地面上的杂物被发动机吸入的问题,而且不用担心高温气流会对在尾舱门进行装卸作业的设备和人员造成危害。反向推力装置也让YC-15具备一项新的地面操作功能,可以在 27.4 米宽的跑道上进行 180°的回转,也能在 2.25g 的情况下,于倾斜度 2% 的斜坡上后退。这种能力使YC-15可以在小平米范围的停机坪上轻松运动。值得一提的是,YC-15的反向推力装置在飞机静止时也可以启动,不会有发动机过热的问题。YC-15 T型尾翼的垂直安定面和水平安定面均后掠,由整块金属蒙皮壁板组成单室盒形构件。平尾稍有下反角,水平安定面的安装角由液压螺旋作动器驱动。方向舵和升降舵由液压伺服作动器驱动。升降舵共分4段,方向舵分为两段,无调整片。有趣的是,垂直尾翼有个特殊的设计,内部有一隧道式的空间,可让一位维修人员攀爬通过,以进行上方水平尾翼的维修。

机身是由蒙皮、长桁和隔框组成的半硬壳式破损安全结构,采用的高强度铝合金包括7049-T73、7050-T736、7050-T73、7475等,截面呈8字形。货舱为头尾直通式,其地板高度与运货卡车斗高度相适应。同时为了便于地面装载,静态停放时的YC-15机尾拥有10°的上翘角。机身前左侧下部有一个机务人员舱门,机身尾部左右两侧下部各有一个跳伞舱门,尾部机身顶上和机翼前的机身顶上分别有两个水上降落应急出口。这种机身设计的结果是,YC-15既可空投货物,也可空降伞兵。驾驶舱和全部货舱、客舱均为空调和增压。地板上布置了系留环、导轨、滚珠、滚棒系统等设施,这些设施延伸到可在飞行中放下的货桥上。货桥上有货物降落伞拽出装置,每个系留环可承受 11340 千克拉力。为了能承受重型装备,货舱地板由合金纵梁加强。尾舱门货桥也可承载18.5吨的载荷,而一般运输机舱门货桥上通常只能放置较轻的载荷。在运送兵员时,可在货舱的每一侧布置12个可折叠式座椅,机身中部布置12个背向双排座椅,共计 48名全副武装的士兵。在执行救护任务时,C-17可装载20副担架及3名随机医务人员。

与YC-14一样,相对于计划中所要取代的 C-130,除STOL性能外,YC-15还有一项性能被刻意强调:作为一架前线军用运输机,往往需要携带全部载荷进行机降后,还要在毫无地面设施支持的情况下即刻返航。所以,着陆重量往往与最大起飞重量毫无差别。显而易见的是,起降架在着陆时所承受的冲击力要远大于起飞阶段。更重要的是,在必要的情况下,YC-15甚至还被要求在未整修的路面上短场紧急降落。因此,YC-15的起落架必须格外坚固与耐震。其液压可收放前三点式五柱起落架,在必要情况下可靠重力应急自由放下。前起落架为并列双轮式设计,通过液压传动的滚珠丝杠机构向后收起,向前倾斜的减震器行程达500毫米。为了便于在狭窄的跑道上机动,前起落架装有转向机构,最大转弯角度±65°。主起落架为串列双轮自行车式结构,在收起过程中,当每个支柱上的内侧机轮移到一定位置时,前后支柱彼此相向转动90°,然后利用四连杆机构将起落架支柱向上、向内收起,将整个起落架收入机身侧部的主起落架舱内。YC-15主起落架这种较为特殊的收放机构,与传统的机轮收入机腹下部主起落架舱的形式(如伊尔-76)不同,其优势是可以使起落架舱的最低点与机身的低点相对距离更小,配合底部扁平的圆形机身截面,从而使货舱地板距地面高度大大降低。其带来的好处是更利于大尺寸货物的装卸,特别是如集装箱、大型机械设备等非自行能力的大件货物。另外,在装卸数量多的小件散货时,因为货舱地板高度低,可以将飞机尾门货桥放平后与卡车车斗相衔接,大大提高装卸作业的速度。

1976年7月2日首架YC-14原型机(72-1873)下线

主起落架减震支柱除了传统的双腔油-气减震器外,还采用前后双支柱配置,每根支柱搭配1个主轮,落地时由后方较长的减震支柱主轮先着地,当受压成 90 °时,前方减震支柱主轮再落地。而无论是前后起落架,全部轮胎尺寸均为49×17-20厘米——其中,前轮胎压9.45×105帕,主轮胎压7.65×105帕,而如此低的胎压同样是为了优化对跑道的适应能力。为在铺设与未铺设的跑道上有效使用,主起落架还装有高效率的碳刹车装置。

起飞起飞瞬间的YC-14 “先进短距起降战术运输机项目”(AMST)原型机((#72-1873)爱德华兹空军基地对比测试)

至于YC-15的驾驶舱设计则充分借鉴了MD-11的模式,采用三人制机组成员,即正副驾驶员和装卸长。借助于导航系统,2名机组人员即可完成所有飞行任务。机组人员通过前机身左侧靠下的登机梯舱门进入驾驶舱。驾驶舱后面有机组人员休息舱,装卸长工作台位于货舱前端。采用了相对保守的双余度电传飞控系统加机械备份(如果1台计算机出现故障时,机械备份系统自动接通,飞机具备返回能力)。值得一提的是,电传飞控系统中增加了攻角限制器,确保在飞行中不会进入T型尾翼布局固有的深失速区域。座舱采用先进数字式航电系统,包括 4个彩色CRT多功能显示器和2个全飞行范围平视显示器等集中显示各种信息,大幅减轻了驾驶员的工作负担。

失意中孕育着希望

在航空史中,我们一般将YC-15视为C-17的前身。然而,小个子的YC-15究竟是怎样变身成大个子的C-17,这其中的故事很有讲头。一般来讲,在YC-14与YC-15之间,飞行员更喜欢前者,这其中的原因显尔易见——由于采用了更多的新技术,特别是4余度电传操纵系统,飞行包线限制被放得较开,而2台推力达226千牛的CFD6-50D对节流阀的操作反应又极为敏感,因此双发的YC-14在操纵上给人的感觉更像是一架战斗机(出于一种职业本能,飞行员对更前卫的设计抱有更多的欣赏)。相比之下,尽管与对手在推重比上存在着0.6:0.4的比分优势,然而4发的YC-15却由于考虑到低空飞行任务较多,机体和各翼面被敌方防空火力击中的概率相当高。因此,气动控制面采用了更多的冗余设计,飞机上共有4套相互独立的液压系统和12台燃油泵,每个油箱有2台泵,每台泵可同时为2台发动机供油。极限状态下,仅靠一套液压系统和一台燃油泵既可满足持续飞行需要。同时,为了保证有足够的机动性能够迅速爬高、降落或机动,迅速脱离危险区域, YC-15甚至可以在比较大载荷的情况下达到3g过载(在最大起飞重量时,过载也可达到2.25g)。

皮马航空博物馆(Pima Air Museum)馆藏的YC-14(#72-1873

然而,因为对结构强度要求太高了,再加上多少有些过份的冗余设计,YC-15的超重问题始终无法解决,最后还是军方主动调低了指标才得以过关。YC-15也就因此被飞行员指责在设计上过于笨拙,对操纵反应迟缓,加速性能不佳。在对战场任务环境进行模拟的低空低速机动性测试中,YC-15在转弯速率与侧滑机动上的数据均要低于YC-14约8%。再加上YC-14所采用的“上表面吹气增升技术”,其增升效率要高于YC-15所采用的“下表面吹气增升技术”。所以,YC-14更佳的短距起降性能也进一步加深了飞行员们对YC-14的良好印像。

然而,地勤人员对YC-14与YC-15的评价却刚好相反。首先,YC-14的2台CFD6-50D在单台推力上是令人印像深刻的,但这种性能却是以可靠性的降低为代价——由于燃烧室容积是JTSD-17的近一倍,结果燃烧室温度分布不均,某些热点部位可达2750°F,远远高于2250°F的平均值。这使发动机涡轮叶片因温差过大产生不均衡应力,材料寿命达不到设计要求(一旦涡轮叶片发生断裂,在离心力作用下,狭着庞大动能高速飞出的叶片不但可能穿透发动机机匣外壳与机身,甚至还可能伤及飞行员)。事实上,在整个对比飞行测试期间,YC-14因CFD6-50D涡轮叶片裂痕问题,曾经被迫提前更换过发动机而趴窝达6周之久,这使其出勤率要远远低于竞争对手YC-15。相比之下,尽管推力只有CFD6-50D 的1/3,但JTSD-17在测试中留给人们的印象却是“耐用”。因此,作为YC-14在飞行性能方面广受飞行员好评的对照,YC-15仅仅因为装备了普惠JTSD-17涡轮风扇发动机,便因其高可靠性而倍受地勤人员的拥护。另一方面,虽然在增升效果上YC-14的上表面吹气增升技术要优于YC-15的下表面增升技术,不过虽然说无论上表面吹气增升技术也好,外吹襟翼增升技术也好,所取得的增升效果非常明显,但也不是完美无缺。两种技术所要求的襟翼结构及材料工艺都与常规多缝襟翼结构有很大区别。其中,由于YC-15机翼受发动机喷流吹蚀的面积相对较少,所以其机翼的材料寿命要显著优于YC-14,这使YC-15在可靠性上的得分进一步领先。

与YC-14相比,YC-15另一个很重要的优势就是它具有非常低的全寿命使用成本和良好的维护性。在机上设计有内置式自监测系统,可监测所有设备的运行状况并自动生成故障报告,提示需要维护的部位。飞机上重要的可更换件全部可以在使用中更换,进行更换时也不需要移动或拆卸任何设备。YC-15还自备支撑设备,外场维护不需要其他任何设备。此外,在货舱后端有一个入口,可进入直通内部的一个通道,沿扶梯可登上垂尾顶部的维修舱口,维护高大的尾翼时不需要专门的工作台,十分方便。综上种种因素,地勤人员成为了YC-15的忠实拥碇也就当属必然了。

根据合同规定,波音公司与麦道公司需要分别建造2架AMST原型机以供军方进行测试评估。麦道公司的YC-15由于技术风险系数相对较低,这使其在进度上要明显快于波音团队。1975年8月2日,首架YC-15原型机即宣布装配完毕,在被军方赋予了#72-1875的军用注册号后,于1975年8月26日进行了处女航。随后,第2架YC-15原型机(#72-1876)也在当年12月飞上了天空。不过,虽然在时间上比对手争到了先机,但接下来YC-15的遭遇却让麦道感觉有些不爽。

起飞瞬间的YC-15“先进短距起降战术运输机项目”(AMST)2号原型机(#72-1876)

在越南战争恶化的政治环境下,美国内部出现了严重而又深刻的政治和社会危机,所以尼克松与福特两届政府均将缓和对苏关系作为执政的首要目标。为此,不惜调整军事部署,收缩战线,减少海外驻军,砍掉部分过于咄咄逼人的军事技术装备项目以取悦对方。福特继任美国总统后,基本上继承了尼克松政府时期的所谓缓和政策,其实施与影响首先表现在军事上,就是大幅度削减美国常规部队,提高同苏联战略武器抗衡的能力。

1974年11月23日—24日,福特与勃列日涅夫在海参崴举行会晤,强调双方决心使关系改善的进程不断发展,并不致逆转。因此,时任福特政府国防部长的唐纳德·亨利·拉姆斯菲尔德(时年43岁,是美国历史上最年轻的国防部长),上任伊便命令其助理重新评估一批军工项目,并为此不惜暂停某些项目的推进,AMST便很不幸的包括在内。但值得注意的是,唐纳德·亨利·拉姆斯菲尔德本人实际上是不折不扣的所谓鹰派人物,其上任伊始所摆出的种种鸽派姿态不过是个障眼法,目的是以示与强硬的前任国防部长施莱辛格的区别。事实上,不久之后,拉姆斯菲尔德便重新转向对苏联采取强硬政策,最终成为了最强硬的“冷战斗士”之一。

YC-15的技术成果最终成就了C-17

由于这一层的原因,2架已经出厂的YC-15原型机,却只能留在麦道工厂进行内部测试,试飞工作一度陷入停顿。这种情况一直持续到转年的8月9日,波音的YC-14原型机出厂试飞才有所改观。1976年8月9日,首架YC-14原型机(#72-1873)进行了20分钟的首飞。2个月后,第2架YC-14原型机(#72-1874)也宣布建造完毕。

1976年11月,全部4架YC-14与YC-15原型机都被转移到了爱德华兹空军基地,以进行残酷的性能对比测试。最终的胜利者将以C-130接班人的身份,成为美国空军战术空运部队的新一代中流砥柱,失败者的命运则是灰溜溜的进入博物馆,直至被人遗忘。因此,无论是美国人还是苏联人,都在翘首以待这场竞赛的开场与落幕。截止到1977年6月,YC-14与YC-15已经分别完成了450/600小时的飞行测试。虽然根据AMST需求方案说明书(RFP)的有关标准进行衡量,除了全新型号在工程发展阶段所必然要遭遇的那些瑕疵性问题外,YC-14与YC-15所表现出的性能都甚称令人满意。按照AMST项目标准,YC-14与YC-15的设计都是成功的,但这也使美国空军在选择上陷入了两难的境地——如果单论飞行性能(包括STOL性能),YC-14拥有一定优势,但考虑到全寿命使用成本和可维护性方面,似乎YC-15又更让人心动。也正因为如此,人们对AMST这幕大戏最终如何落幕的兴致也就越发高涨了。

令人大感意外的是,当麦道公司与波音公司在AMST项目上的竞争趋于白热化之时,美国空军却突然宣布放弃AMST,并将该项目的所有成果转为技术储备。当年美国空军的这个决定,令很多人感到困惑不解。不过随着时光的愈行愈远,如果站在今天的角度再去回首那段历史,也许很多事情反而会变得清晰起来。AMST项目的半途而废与其出现一样,均是当时冷战大环境的产物。在核条件下作战,分散与机动的能力至关重要。因此,从理论上讲,美国避免任何规模的核冲突的最佳办法是:加强非核的空中和地面部队的部署能力,使之随时都能对付华约对盟国发动的入侵。所以,AMST项目所要求的这种先进战术运输机,理所当然应该是美驻欧部队的力量倍增器。

然而,在越南战争接近尾声之时,美国由于实力的损耗,被迫修订了其国家安全政策。战争的不体面结局削弱了美国的前沿集体防御战略。而且自1950年以后,国际形势的发展其实也超越了美国军事能力的控制。所以,尼克松政府为平息国内反战运动而设计的政治调停计划,在卷入“水门事件”并于1974年辞职之后,已酿成一次修改对外政策的大潮。留给尼克松的继任者杰拉尔德·福特的是一个削弱的总统职位和捉襟见肘的国防政策,美国军事力量的衰落反映出公众对战略威慑和前沿集体防御的失望情绪以及公众对总统处理外交事务权力的怀疑。尼克松和福特先后任命了4位国防部长,只有2位(梅尔文·莱尔德:1969—1973和詹姆斯·施莱辛格:1973—1975)任职时间较长,产生了较大的影响。特别是莱尔德根据自己在国会长期工作的经验,把自己的主要使命确定为恢复他领导下的国防部在政治上的合法地位。在内部,他革除了麦克纳马拉制定的许多采购政策,并限制了文职系统分析人员和外交政策专家们的作用。国会利用公众对越南问题的幻灭情绪来维护自己对国家安全政策的影响,它通过与白宫合作将国防开支控制在700亿美元的水平,从而使1968年—1974年这5年内的实际军费开支减少了37%。

虽然1977年1月20日上台的美国第39任总统吉米·卡特对苏联的遏制政策重又趋向强硬,然而在其任期的一开始,其国防政策的制定却仍旧是基于“军事实力已不再是决定性力量,经济等非军事力量的作用更加重要”这一判断。因此,卡特政府在1977—1978年度延续了莱尔德的国防开支紧缩政策,砍掉了大量耗资规模过于庞大的常规武器项目,转而追求以战术核武器去平衡苏联的常规力量。总之,贯穿于整个70年代“苏攻美守“的冷战形势,造成了AMST项目的生存根基先天不稳,其下马可以说是必然的。

另一方面,AMST项目在定位上的偏差,也造成了技术上均很成功的YC-14/15双双落选的尴尬。首先,C-130 在设计上是相当完美的,这也使得其发展改进的余地很大。因此,虽然AMST 的中止意味著取代 C-130 的新型机种开发工作有困难,但这并不代表后者就不会通过继续更新航电系统与发动机,使得载重量、续航距离和安全性大幅增加,来进行脱胎换骨式的改造。再加上洛·马公司始终也在游说美国空军高层:采用新技术,将会以更廉价的方式得到一种全新的高性能C-130(最终导致了C-130J 的诞生)。这一切使YC-14/15变成了由先进技术堆砌起来的昂贵鸡肋——在价格上向C-141级别的战略运输机靠拢,在实际运力上却与C-130没有拉开差距。结果,其糟糕的性价比最终造成了技术性能上的的优势反而暗淡无光。

对AMST而言更为不利的是,在该项目开始不久,美国空军的后勤空运理念便发生了悄然转变。通过对当时的战争条件进行后勤补给研究,美国空军发现,在欧洲爆发全面战争的条件下,横跨大西洋执行战略空运需用的最低运量约为每昼夜9.6万吨。然而,以当时美国越洋运输主力的C-5A“银河”和C-141A“运输星”大型喷气式运输机的实际情况来看,西德境内所有的机场中,只有47个适合C-141起降的机场和18个适合C-5起降的机场。在全世界现有众多机场中(不包括苏联解体后的各个独联体国家),也只有约850个机场跑道适于C-5和C-141运输机起降。这对于战时紧急战略空运会造成大麻烦——许多重型装备不得不在少数几个大型机场再次转运,才能送达前沿野战机场。然而,既便承担转运任务,仍然有相当多的重型武器装备是C-130乃至AMST所无法装载的,只能在后方大型机场卸载后再经由地面机动赶赴前沿。结果,AMST在实战条件下的有效价值受到了广泛质疑。正因为如此,美国空军在提出下一代战略运输机的时候干脆提出了一个很新颖但非常关键的要求:一站式运输。也就是说不管新飞机有多大多重,必须要象一架小飞机那样能够在长度较短的土质跑道上起飞和降落,而不再必须需要2300米长的高品质混凝土跑道。换句话说话,美国空军将原来对AMST的性能要求,直接搬到了C-5级别的大型越洋战略运输机上!这样一来,AMST便失去了任何存在的理由,除了下马,绝无他途。

因为项目下马, YC-14/15原型机的归宿是令人唏嘘的。在全部4架原型机中,YC-14/15各有一架状态较好的原型机被储存在AMARC航空维护与重建中心,以期在必要时可以作为试验机重返蓝天。该中心位于美国亚利桑那州南部城市图森,环绕于桑塔卡他里那山脉之中,占地面积2600英亩,由美国空军物质指挥部掌管与整备其存放的各种航空设施,承担着飞行器剩余零件的回收与使用过期机身最后处理的工作。至于另外一架则被收藏于附近的皮马航空博物馆,作为航空文物受人瞻仰。然而,作为一种先进技术储备,原型机的归宿并不等于AMST项目就此终结。实际上,在沉寂了几年后,AMST以另一种特别的方式重新复活,并在悄然的进程中开枝散叶。YC-14的命运属于那种典型的“墙里开花墙外香”:在窥探了一番“上表面吹气增升技术”后,美国人很快对全寿命使用成本及可维护性不佳的YC-14失去了兴趣(美国人非常看重全寿命使用成本这一点)。不过,在冷战时期东西方两大集团都有一个很明显的特点,就是针对对方新出现的武器装备而专门研制与之相对应的型号,在军用运输机上也是如此。而采用了“上表面吹气增升技术”的YC-14其STOL性能给苏联人印下了无以复加的印象,而且这个印象是如此的深刻。以至于苏联人对YC-14的关注程度反而要高于美国空军,最后干脆决定对其进行“复制”。然而,与YC-14/安-72之间的故事相比,YC-15的进化历程更为传奇。

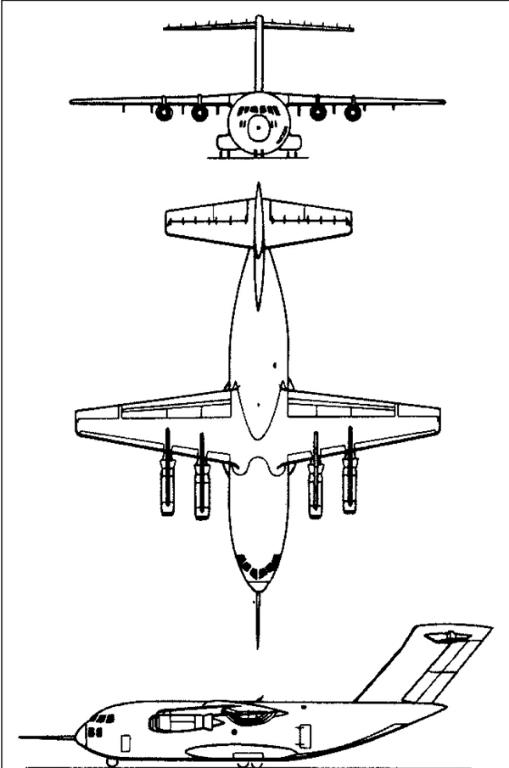

1980年10月,美国空军正式提出研制新型战略战术运输机C-X的招标文件, 要求在大载重情况下具有洲际飞行能力、C-5运输机能够装运的物资与装备该机必须全部都能装载、具有优秀的自装卸能力、维护简易、具有极高的可靠性、运营成本低并具有很好的防护能力和抗战损能力,为加大航程该机必须能够空中加油。具体来说就是,C-X必需和 C-130 一样具备短场起降能力;起落架和高升力装置使其满载时能在 2438 米长的跑道上起飞,915 米长的跑道上降落;满载航程至少为 4443 千米;机身内部须能容纳大型物品,如 M1 主战坦克;飞机须能在拥挤的停机坪随意进出,且能在满载及2/5燃油的情况下,在 2% 的斜坡上后退。波音公司、麦道公司和洛·马公司参加竞标。波音的方案仍采用上表面吹气襟翼技术,只是改成三发布局,洛克希德的方案类似C-141,由于没有经过AMST的锤炼,所以增升技术方面表现平平。麦道的方案则充分利用了YC-15的技术成果,直接推出了一款以YC-15为基础的放大设计,并凭借综合分数的优势一举夺标。下表面吹气增升技术要比上表面吹气技术更适合用于起飞/着陆重量较大的大型运输机上,麦道公司的YC-15放大方案能夺标C-X,引用自YC-15的下表面外吹襟翼技术起到了至关重要的作用。至此,AMST的故事方算告一段落,而“环球霸王”III的故事却刚刚开始。

(未完待续)

(编辑/一翔)