川西地区须五段储层裂缝特征及分布评价

2016-06-25张城玮

姚 勇,刘 义,张城玮,徐 浩

(成都理工大学能源学院,四川成都 610059)

川西地区须五段储层裂缝特征及分布评价

姚勇,刘义,张城玮,徐浩

(成都理工大学能源学院,四川成都 610059)

摘要:四川盆地西部地区须五段是新的勘探开发层位,储层岩性主要为致密砂岩和泥页岩,天然裂缝的存在大大提高了其储集能力和渗透特征。通过岩心观察和薄片鉴定须五段裂缝,总结出须五段裂缝以构造成因类型为主,剪切缝主要发育在砂岩中,张性缝主要发育在泥页岩中,产状类型以斜交缝为主,有效程度较高;运用多元判别概率法和分形分维数值计算法并结合测井响应特征分别对砂岩和泥页岩地层建立裂缝识别标准。最后综合考虑岩性、构造、断层等地质因素建立了裂缝评价模型,评价结果认为裂缝发育区和较发育区主要位于区域内构造高点位置以及东部断裂带附近。

关键词:四川盆地;须五段;裂缝特征;裂缝评价;致密砂岩;泥页岩

川西地区即四川盆地西部,位于鸭子河-孝泉-新场-合兴场-丰谷东东向构造带中段,东接东泰、合兴场构造,西邻鸭子河构造,北至梓潼凹陷,南到彭州-德阳向斜。区内经历了多期构造运动,断层发育[1-3]。须五段可分为上、中、下三个亚段,主要发育滨浅湖相沉积,岩性以黑色泥页岩、黑色碳质泥页岩、细砂岩、灰色细砂岩及粉砂岩为主,在纵向上表现为泥页岩与粉细砂岩互层,岩性较为复杂,泥页岩厚度较大,局部夹黑色煤线。该区地层岩性致密,天然裂缝为油气在地层中渗流提供了有利通道。多年的勘探开发实践表明,裂缝往往与高产密切相关,因此,对须五段天然裂缝的研究正是当前急需解决的问题[4-5]。

1裂缝特征

1.1岩心裂缝特征

通过对研究区5口取心井共165条岩心裂缝的观察与统计,须五段裂缝主要为构造成因类裂缝,以斜交缝为主,平均倾角为35.97°,整体上水平缝和垂直缝不发育。构造裂缝按力学成因可分为张性缝和剪切缝,剪切缝主要发育在砂岩层段,占砂岩中裂缝总数的89.01%,其缝面常见顺缝面方向的擦痕等缝面构造,而张性缝主要发育在泥页岩层段,占泥页岩裂缝总数的87.84%,这类裂缝在岩心上多呈组系性产出。须五段裂缝以晚期裂缝为主,未充填和半充填裂缝占观察裂缝总数的83.03%。通过对岩心裂缝的测量,须五段岩心裂缝宽度主要分布在0~0.5 mm,最大可达1 cm。水平缝和低角度缝宽略大于高角度斜交缝和垂直缝,但整体上裂缝的宽度变化不大。不同产状的裂缝宽度分布也大致相同。须五段中砂岩层段岩心裂缝线密度为0.83条/m,泥页岩层段裂缝线密度为0.57条/m,虽然二者相差不大,但是分布趋势不同。砂岩中裂缝线密度从上亚段到下亚段呈现逐步增加趋势,而泥页岩恰好与之相反,从上亚段到下亚段泥页岩裂缝线密度呈减小趋势。

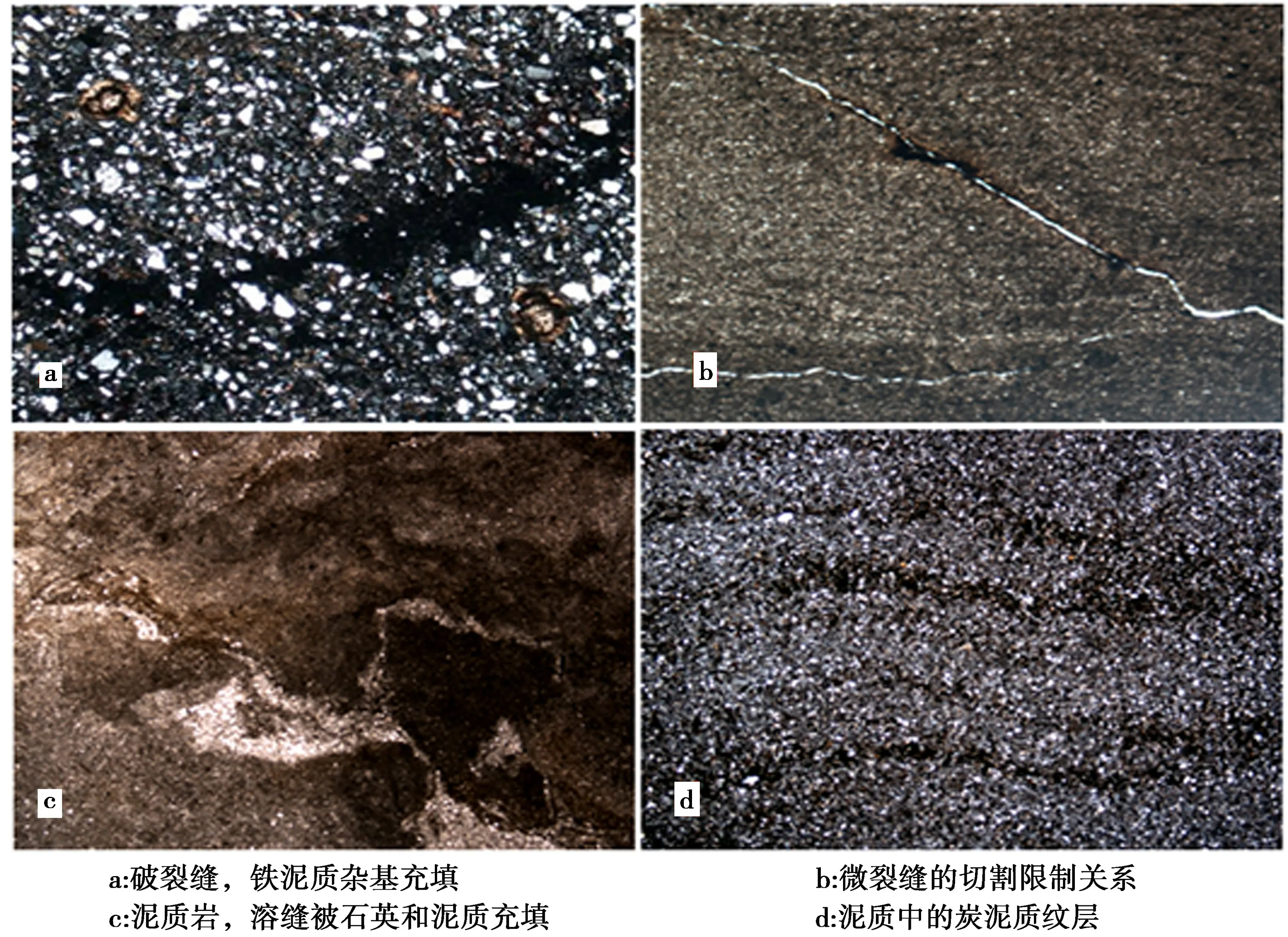

1.2微观裂缝特征

与岩心观察获取的岩心裂缝特征相比,通过对镜下薄片观察得到的微裂缝特征更接近于地下裂缝的真实情况。通过研究区镜下薄片的观察鉴定,须五段微裂缝的分布与岩性相关,在泥页岩层段微裂缝较为发育,而砂岩层段微裂缝相对不发育。虽然两种岩性中微裂缝的数量相差较大,但二者的性质较为相近,具有相同的充填特征以及微裂缝参数特征。薄片观察结果显示须五段微裂缝多平行于层理分布,在部分薄片中可见到有裂缝间存在切割配套关系(图1)。微裂缝细而短小,大多呈未充填状,少部分被泥质或铁质充填。此外,薄片中还见到有溶缝发育,其缝宽变化较大(0.1~0.8 mm)缝内充填有粉砂和泥质,在溶缝不连通处可形成石英粉砂与泥质的似透镜体,缝内泥质被方解石交代。泥页岩层理中分布有较多的黑色炭屑,呈粒状~细长条状顺层分布,与泥质混合构成黑色炭泥质纹层。岩石经早成岩期出现较多的微晶方解石,呈半自形粒状,交代泥质,局部还见细短的溶缝,缝宽为0.05~0.2 mm。薄片观察到的裂缝充填比例很低,未充填裂缝最多,而半充填裂缝很少,裂缝有效程度比较高。微裂缝宽度小于0.01 mm的裂缝占15.38%,宽度分布为0.01~0.02 mm的微裂缝占23.08%,0.02~0.05 mm的微裂缝占26.92%,0.05~0.1 mm的微裂缝占11.54%,0.1 mm以上的微裂缝占23.08%。总体来看,裂缝宽度集中在0.01~0.05 mm,约占裂缝总数的65.4%,表明微观裂缝是以小裂缝为主,大裂缝相对较少。

1.3测井裂缝特征及裂缝识别

图1 裂缝薄片照片

天然裂缝在FMI测井成像图上有其具体的影像特征,通过这些影像特征能够对裂缝进一步识别,同时还能获得其产状以及充填性质等信息[6]。在成像图上,水平缝表现为水平影像,垂直缝表现为垂直影像,斜交缝表现为一条正弦函数图像,并且根据正弦函数图像可大致判断斜交缝的角度。未充填裂缝为连续传导缝,由于有效程度高,在钻井过程中容易被泥浆侵入,表现为高电导率异常,在成像图上波形曲线完整,甚至可以切穿井筒,影像为深色;半充填裂缝为不连续传导缝,也表现为高电导率异常,在成像图上波形曲线不连续、不规则且模糊,影像为深色;充填裂缝为连续高阻缝,通常为高电阻率异常,在成像图上波形曲线完整,影像为连续亮色。

通过成像测井识别,须五段天然裂缝主要为沿交错层理细层面裂开而形成的低角度裂缝和斜交缝,大多为未充填或半充填缝,影像表现为正弦低阻高导暗色影像或不连续正弦暗色高导影像。产状主要分布在小于40°和大于60°的区间,且小于40°的裂缝占了绝大部分。在成像图上仅识别出了1条充填缝,充填物为方解石,并且被高导近垂直缝切割(图2)。

图2 低角度缝与近垂直缝成像测井影像特征

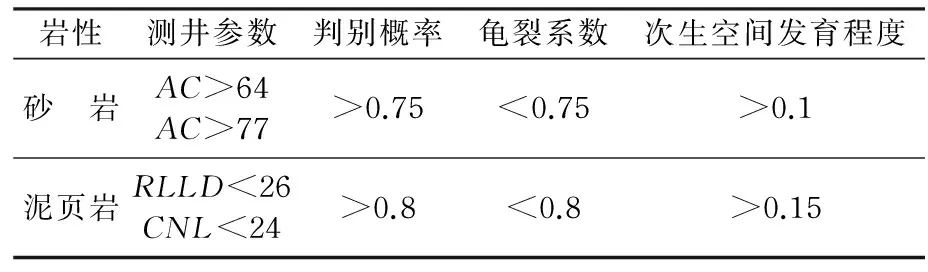

除成像测井外,利用常规测井资料来识别地下天然裂缝也是识别裂缝的重要方法[7]。通过岩心刻度常规测井资料,在砂岩中提取了32个典型裂缝样本和非裂缝样本,泥页岩中提取了42个典型裂缝样本和非裂缝样本。交会分析结果表明须五段砂岩中裂缝的测井响应特征大多不明显,仅声波时差测井系列对裂缝和非裂缝具有一定的区分效果,裂缝样本声波时差值一般大于64 μs/ft;泥页岩中裂缝的测井响应特征则较砂岩中裂缝更为明显,裂缝表现为密度测井值降低,声波时差大于77 μs/ft,深侧向电阻率小于26 Ω·m,中子测井值大于24%。

在裂缝识别的过程中,常规测井往往容易受到岩性、物性、井壁、仪器测量、响应信号处理等众多因素的影响,每一种方法的识别结果都可能与真实地下裂缝情况有所偏差,因此为了提高裂缝识别精度,可将多种方法综合起来建立一套适合研究区的裂缝识别标准,在此标准下克服各种方法的不足,保证裂缝识别的可靠性。结合须五段裂缝在常规测井上的响应特征,用多元判别概率以及基于变形尺度分形法计算的龟裂系数和次生空间发育程度等参数可建立起研究区须五段砂泥页岩的裂缝识别标准[8](表1)。

表1 有效裂缝识别标准

2裂缝分布评价

2.1裂缝分布评价需要考虑的地质因素

(1)岩性。须五段地层纵向和横向上岩性变化的非均质性极强,单岩层厚度变化也较大,岩性变化加剧了岩石本身岩石力学性质的变化。实验表明研究区岩石强度抗张-抗剪-抗压逐渐增大,在砂岩中这一趋势为6.00-13.18-191.51 MPa,泥页岩为3.7-9.3-94.9 MPa;同类岩性产生破裂次序为张破裂或剪破裂-扩张破裂。泥页岩的塑性大,破裂产生的条件要求变高。岩石抗剪强度比抗压强度小,而砂岩/泥页岩抗剪强度比约1.4,泥页岩地层更易发生剪破裂。但是由于纵向上岩性变化剧烈,泥页岩和砂岩不等厚互层,在剧烈的构造和断裂活动的过程中更易发生不同类型的破裂。根据岩心观察描述的裂缝发育特征、测井识别结果等可以知道砂泥页岩互层岩性组合(砂地比30%~50%)裂缝最为发育,组合类单层厚度越薄,裂缝越发育;富砂型组合(砂地比50%~60%)由于泥页岩段较薄易产生大量裂缝,砂岩层由于泥页岩层的影响岩性变化剧烈,岩石力学性质易受到削弱,容易产生较大规模的张性破裂,并贯穿至泥页岩层。

(2)构造。构造运动是研究区须五段岩石发生破裂的主要原因,须五段构造高点与构造低点之间存在数百米高差,构造变形较大,岩层的变形和挤压加剧了岩石的破裂。为了定量考虑构造变形作用对岩石破裂的影响,可以考虑对须五段构造顶面进行趋势面拟合,求取构造主曲率。

(3)断层。断层形成时,其两盘在构造作用下相对错动,并且在构造活动过程中,其派生应力能够导致临近地层产生新破裂。因此,断裂带附近是天然裂缝优势发育带。断层附近的裂缝系统往往与其和断层间的距离及断层规模相关。须五段断层主要位于研究区东部,主要由2条逆断层构成,测井识别裂缝发育指数与到断层的距离呈负相关关系,即距断层的距离越近,裂缝越发育;断层规模越大,裂缝也越发育,其余零星的小型断层对裂缝的形成影响不大。

2.2评价思路及结果

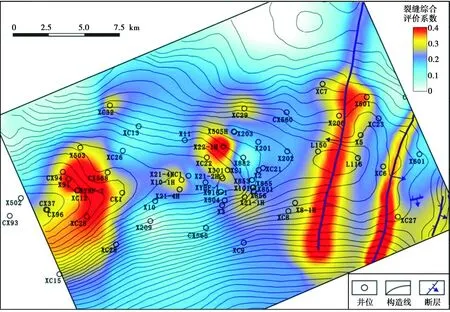

根据对须五段裂缝影响因素的分析和考虑,基本确定须五段裂缝为构造和岩性控制下的发育模式。东部地区可考虑断裂带对岩石的破裂作用,岩性的考虑是裂缝预测的重点。考虑岩性变化时需做相应处理:由于砂泥页岩层厚度越大裂缝越不发育,厚度过大的砂岩或者泥页岩层对裂缝的评价具有一定影响,因此这里根据前述岩层厚度与裂缝发育密度之间的相关关系进行厚度剔除,即将砂泥页岩单层厚度大于4 m的岩层剔除,再计算相应的岩性变化系数[9]。断裂带则主要考虑断层规模和距断层的距离对岩石破裂的影响。根据这一思路,建立全区离散化的岩性变化系数分布,构造曲率分布和断裂带伴生裂缝密度分布,并对离散化的各评价指标进行归一化处理,最后依据对裂缝发育影响的大小而设定权值,建立裂缝综合评价系数方程(公式1),并最终以120 m×80 m的网格密度来建立须五段的裂缝综合评价系数的平面分布[10]。

Zf=a1x1+a2x2+a3x3

(1)

式中:x1,x2,x3分别为岩性、构造和断层评价指标;a1,a2,a3分别为岩性、构造和断层的评判权值。

综合岩心裂缝特征、微观裂缝特征、测井裂缝识别结果、裂缝综合评价系数平面分布图和须五段测试产量等资料,确定Zf>0.28为裂缝发育区,0.20 图3 须五段裂缝分布评价平面图 3结论 (1)川西地区须五段岩心裂缝主要为构造缝,剪切缝主要发育于砂岩层段,张性缝主要发育于泥页岩层段,裂缝产状以斜交缝为主,多为未充填和半充填缝,裂缝有效程度较高。薄片观察显示微观裂缝特征与岩心裂缝特征吻合,裂缝宽度主要范围为0.01~0.05 mm。 (2)成像测井结果表明裂缝主要组系方向为北东-南西向以及近东西向。裂缝的常规测井响应特征为:砂岩层段声波时差增大,其他单一测井系列无明显响应;泥页岩层段声波时差增大,密度测井值降低,中子测井值略增加,电阻率略微降低。 (3)在考虑岩性、构造、断层等地质因素的情况下对裂缝进行分布评价,评价结果显示裂缝发育区和较发育区主要位于区域内构造高点位置以及东部断裂带附近靠近断层2 km左右的区域。 参考文献 [1]李智武,刘树根,林 杰,等.川西坳陷构造格局及其成因机制[J].成都理工大学学报(自然科学版),2009,36(6):645-654. [2]田军,沈忠民,吕正祥,等.川西坳陷中段新场地区天然气研究及气源对比[J].地质学报,2009,29(1):20-23. [3]董国良,周 文,高伟平,等.川西坳陷新场气田须家河组二段储层裂缝特征及识别[J].复杂油气藏,2012,5(2):5-9. [4]周文,戴建文.四川盆地西部坳陷须家河组储层裂缝特征及分布评价[J].石油实验地质,2008,30(1):20-25. [5]张克银,王莹.川西坳陷新场地区须家河组五段裂缝分布特征[J].江汉石油学院学报,2014,36(6):1-5. [6]童亨茂.成像测井资料在构造裂缝预测和评价中的应用[J].天然气工业,2006,26(9):58-61. [7]孙建孟,刘蓉,梅基席,等.青海柴西地区常规测井裂缝识别方法[J].测井技术,1999,23(4):268-275. [8]王喻,张冲,谢润成,等.元坝致密砂岩须二储层裂缝特征及识别研究[J].石油地质与工程,2015,29(3):129-134. [9]黄光玉,卢双舫,杨峰平.曲率法在松辽盆地徐家围子断陷营城组地层裂缝预测中的应用[J].大庆石油学院学报,2003,27(4):9-11. [10]邓虎成,周 文,黄婷婷,等.鄂尔多斯盆地麻黄山地区侏罗系延安组裂缝分布综合评价[J].桂林工学院学报,2009,29(2):229- 235. 编辑:吴官生 文章编号:1673-8217(2016)01-0076-04 收稿日期:2015-06-16 作者简介:姚勇,1989年生,2013年毕业于成都理工大学石油工程专业,在读硕士研究生,研究方向:油气田开发。 中图分类号:TE112.23 文献标识码:A