北京市某近郊区居民身体活动情况及其影响因素

2016-06-25吴士艳张旭熙杨帅帅孙凯歌贾卫兰邵春欣宣小伟刘永昌刘思佳孙昕霙

吴士艳,张旭熙,杨帅帅,孙凯歌,贾卫兰,邵春欣,吴 芹,宣小伟,刘永昌,刘思佳△,孙昕霙△

(1. 北京大学公共卫生学院社会医学与健康教育学系,北京 100191;2.北京市通州区疾病预防控制中心,北京 101100)

·论著·

北京市某近郊区居民身体活动情况及其影响因素

吴士艳1,张旭熙1,杨帅帅1,孙凯歌1,贾卫兰2,邵春欣2,吴芹2,宣小伟2,刘永昌2,刘思佳2△,孙昕霙1△

(1. 北京大学公共卫生学院社会医学与健康教育学系,北京100191;2.北京市通州区疾病预防控制中心,北京101100)

[摘要]目的:分析北京市通州区居民的身体活动情况及其影响因素,为今后有针对性地实施身体活动干预和相关政策的制定提供参考。方法: 以北京市通州区18岁及以上居民为调查对象,共纳入研究7 319人。采用自行设计的调查问卷,该问卷基于健康信念模式设计,信效度良好。以6和10千步当量为是否达到身体活动量的判断标准,采用多因素Logistic回归分析方法探究居民身体活动的影响因素。结果: 北京市通州区居民日均身体活动总量的中位数为9.1千步当量,四分位数间距为(3.8, 20.4),平均每日身体活动总量达到6和10千步当量的比例分别为63.7%和47.7%;工作或家务类、交通类以及休闲类身体活动量的中位数分别为4.0、1.0和 0.0千步当量;占身体活动总量的比例分别为61.7%、18.3%和20.1%;8.6%(626/7 318)的居民不进行任何形式的中等强度或高强度的身体活动;基于健康信念模式共产生5个因子,累积贡献率为63.7%;身体活动量在文化程度、年龄、性别、自我效能、提示因素、主观和客观障碍间差异具有统计学意义(P<0.05)。女性、高年龄组、低文化程度的人群身体活动量多;自我效能感越高,提示因素,主观和客观障碍越少,身体活动量越多。结论: 居民整体的身体活动水平尚可,主要以工作或家务类活动为主。男性、18~29岁和大学/大专及以上学历的人群是重点干预人群,今后需根据不同人群的具体情况制定相应的干预策略,重点是提高居民的自我效能感,降低身体活动主观和客观障碍,并倡导居民积极参加休闲锻炼,以提高居民整体的健康水平。

[关键词]身体活动;健康信念模式;影响因素

世界卫生组织(WorldHealthOrganization,WHO)报道[1],长期缺乏身体活动是全球第四大死亡风险因素,全世界身体活动不足流行率日益严重,全球约三分之一的成年人缺乏身体活动。2010年[2],全球约有23%的18岁以上成人身体活动不足(男性20%,女性27%),全球有81%的11~17岁青少年缺乏身体活动。在高收入国家,26%的男性和35%的女性身体活动不足;而在低收入国家,12%的男性和24%的女性身体活动不足。缺乏身体活动还是心血管疾病、癌症和糖尿病等慢性非传染性疾病的一个主要风险因素。缺乏身体活动比例的增加,加剧了慢性非传染性疾病负担,并影响全球总体健康。卫生与计划生育委员会推荐,一般健康人每日身体活动的总量应达到6千步当量,条件允许者应以10千步当量为目标,以获得更多的健康效益[3]。本文以北京市通州区居民为研究对象,重在探讨居民身体活动情况及其影响因素,为今后实施健康促进战略和干预性研究提供参考。

1资料与方法

1.1调查对象

研究数据来自“北京市通州区社区诊断(2015)”专项调查,共抽取全区人口约1%即7 000人,采用按规模大小成比例的概率抽样的方法进行抽样。每个乡镇街道的样本数量依据北京市通州区2010年人口普查资料中各乡镇街道的人口规模按比例确定,采用配额抽样的方法,根据性别和年龄的人口学构成比进行每个乡镇街道样本的分配。本次共收集样本量7 376人,本研究纳入该专项调查中所有年龄18周岁及以上的居民,共7 319人。本研究开始前经过北京大学生物医学伦理委员会审查批准(IRB00001052-15041),所有调查对象均签署知情同意书。

1.2调查方法

1.2.1调查问卷内容调查问卷为研究组自行设计,内容包括人口统计学特征(性别、年龄等)、既往疾病史、身体活动记录表[包括工作或家务类、交通出行类和休闲锻炼类中等强度及高强度身体活动,采用居民自我报告的形式,包含“是否有此类活动”、“每周几天”、“平均每天多长时间(只记录持续10min以上的活动)”3个问题],以及基于健康信念模式设计的运动信念量表。运动信念量表包括18道题目,采用Likert5点计分法,每道题目有5个程度选项可供选择,分别是“完全符合、部分符合、中立、不太符合、完全不符合”。通过主成分因子分析法,共产生5个公因子,依次是:(1)感知运动的益处:包含5道题,如“我认为每天规律运动有利于控制体重”,得分为5~25分,得分越高,认知越高;(2)自我效能感:包含3道题,如“我觉得即使没有人陪我也可以一个人锻炼”,得分为3~15分,得分越高,自我效能水平越高;(3)提示因素:包含3道题,如“医生经常提醒我要多运动”,得分为3~15分,得分越高,提示因素越多;(4)客观障碍:包含4道题,如“我周围没有人陪我一起运动”,得分为4~20分,得分越高,存在的客观障碍越多;(5)主观障碍:包含3道题,如“我懒得运动”,得分3~15分,得分越高,主观障碍越多。该运动量表信效度在可接受范围内,内部一致性Cronbachα系数0.621~0.830,所有因子的累计贡献率为63.7%。

1.2.2资料收集方法本次调查的调查员为该区各社区卫生服务中心的医生,在实施问卷调查之前,对调查员进行统一培训。问卷采用面对面询问的形式,由调查员填写。

1.2.3身体活动的赋值及身体活动水平的判断标准身体活动的强度以代谢当量(metabolicequivalent,MET)表示,即相对于安静休息时身体活动的能量代谢水平。身体活动量的计算公式如下:身体活动量(MET-min)=MET×每周活动天数(d)×每天活动时间(min)[3]。参考文献[4-5],对休闲活动和职业活动中的高强度活动赋值为8.0MET;对休闲活动、交通活动和职业活动中的中等强度活动赋值为4.0MET。用“千步当量”来判断身体活动的水平,“千步当量”是直观的用于表示运动量的单位[6],1千步当量相当于以4km/h的速度步行(3.0MET)10min的活动量,6千步当量则相当于中速步行1h,其他各种类型的身体活动均可通过代谢当量比值进行换算,即1千步当量相当于30MET-min,从而统一用千步当量来表示。

1.2.4质量控制(1)为保证收集数据的真实性,成立了组织机构,专门负责质量控制,建立了两套质控体系即内部和外部质控相结合,现场由经过专门培训的监督员负责协调和督导,以及问卷审核;(2)调查员和监督员均经过统一培训,调查员培训内容有问卷注意事项,监督员培训内容除以上外,还包括现场流程、紧急情况处理办法和完备的现场记录;(3)数据收集过程中调查员严格按照培训标准执行,监督员严格监督现场各个环节,以保证各项内容都是按照既定的标准进行,监督员及时对完成的调查进行审核,检查填写内容的准确性和完整性,以及抽查某些重要问题,有错误及时纠正,做好现场记录;(4)数据采用双盲双录,一致性要求在95%以上,发现异常值立即处理。

1.3统计学分析

采用Epidata3.1进行数据录入,采用SPSS21.0进行统计学分析。对计量资料进行正态性检验,符合正态分布的计量资料,描述性研究用均数±标准差来表示,不符合正态分布的计量资料,描述性研究用中位数和四分位数间距来表示,计数资料的描述性研究用频数、频率表示;假设检验用t检验、非参数检验和卡方检验;多因素分析采用Logistic回归分析;因子分析采用主成分因子分析法,旋转方法采用方差最大法。

2结果

2.1调查对象基本情况

纳入本研究的调查对象总共7 319人,其中男性3 631人,女性3 624人,缺失64人。调查对象平均年龄(41.8±15.6)岁,半数以上居民文化水平为初中及以下,大专/大学及以上人群比例为20.9%。 51.8%居民家庭月收入在5 000元以下,29.9%居民家庭月收入在5 000~10 000元(表1)。

2.2调查对象身体活动情况

检验发现日均千步当量不符合正态分布,故采用中位数和四分位数间距来表示。北京市通州区居民日均千步当量中位数为9.1千步当量,上下四分位数分别为3.8和20.4千步当量,平均每日身体活动总量达到6千步当量的比例为63.7%,达到10千步当量的比例为47.7%;工作或家务类、交通类以及休闲类身体活动量中位数分别为4.0、1.0、0.0千步当量,所占身体活动总量的比例分别为61.7%、18.3%、20.1%,身体活动主要以工作或家务类活动为主。8.6%(626/7 318)的居民不进行任何形式的中等强度或高强度的身体活动。对性别、年龄、文化程度和家庭月收入等因素与身体活动总量以及各类身体活动量做非参数检验,并对这些因素与身体活动量是否到达6或10千步当量做卡方检验,发现身体活动总量在性别、年龄、文化程度和家庭月收入上差异有统计学意义。其中女性身体活动总量较男性多;70岁以下人群中,年龄越大,身体活动量越多;高中及以上学历者较低学历者身体活动量少;家庭月收入5 000元以上者较低收入者身体活动量少。此外,不同的人日均千步当量是否达到6或者10千步当量在性别、年龄、文化程度和家庭月收入上的差异也具有统计学意义(表2)。

表1 调查对象基本情况

交通类以及工作或家务类身体活动量差异有统计学意义的变量为年龄、性别、文化程度和家庭月收入,与休闲类身体活动量有统计学差异的变量为年龄、性别和文化程度。年龄与各类身体活动量均呈正相关,70岁及以下人群中,年龄越大,各类身体活动量越多,70岁及以上年龄人群,交通类和工作或家务类身体活动量最少;文化程度与交通类和工作或家务类身体活动量呈负相关,初中及高中学历人群交通类身体活动量最多。文化程度越高,工作或家务类身体活动量越少,大学及以上学历人群休闲类活动量最多;家庭月收入与交通类和工作或家务类身体活动量呈负相关,家庭月收入越高,这两类身体活动量越少,休闲类身体活动量差异无统计学意义(表3)。

表2 居民身体活动的状况及影响因素

P<0.001.

2.3健康信念对身体活动的影响

健康信念模式各因素中,感知到运动的益处平均为(23.1±2.9)分,客观障碍平均为(10.2±4.5) 分,主观障碍平均为(6.2±3.0) 分,自我效能平均为(11.7±3.5) 分,提示因素平均为(11.7±3.7) 分。

由于日均千步当量不符合正态性,故以是否达到6千步当量为因变量,以性别、年龄、文化程度和家庭月收入以及健康信念模式各因子为自变量进行Logistic回归分析,变量筛选方法为后退法(backward:LR),剔除标准为P>0.1,得到文化程度、家庭月收入、年龄、性别、自我效能、提示因素、主观和客观障碍保留在方程中,研究发现,大学/大专及以上学历人群每日身体活动量达到6千步当量的可能性是小学及以下人群的78.8%;70岁以下人群,各年龄段每日身体活动量达到6千步当量的可能性均较18~29岁年龄组人群高,以50~59岁年龄组人群最高(2.367倍),其次是60~69岁年龄组人群(2.287倍);女性每日身体活动量达到6千步当量的可能性是男性的1.649倍;自我效能越高,身体活动量越多;提示因素越多、客观障碍和主观障碍越多,身体活动量越少(表4)。

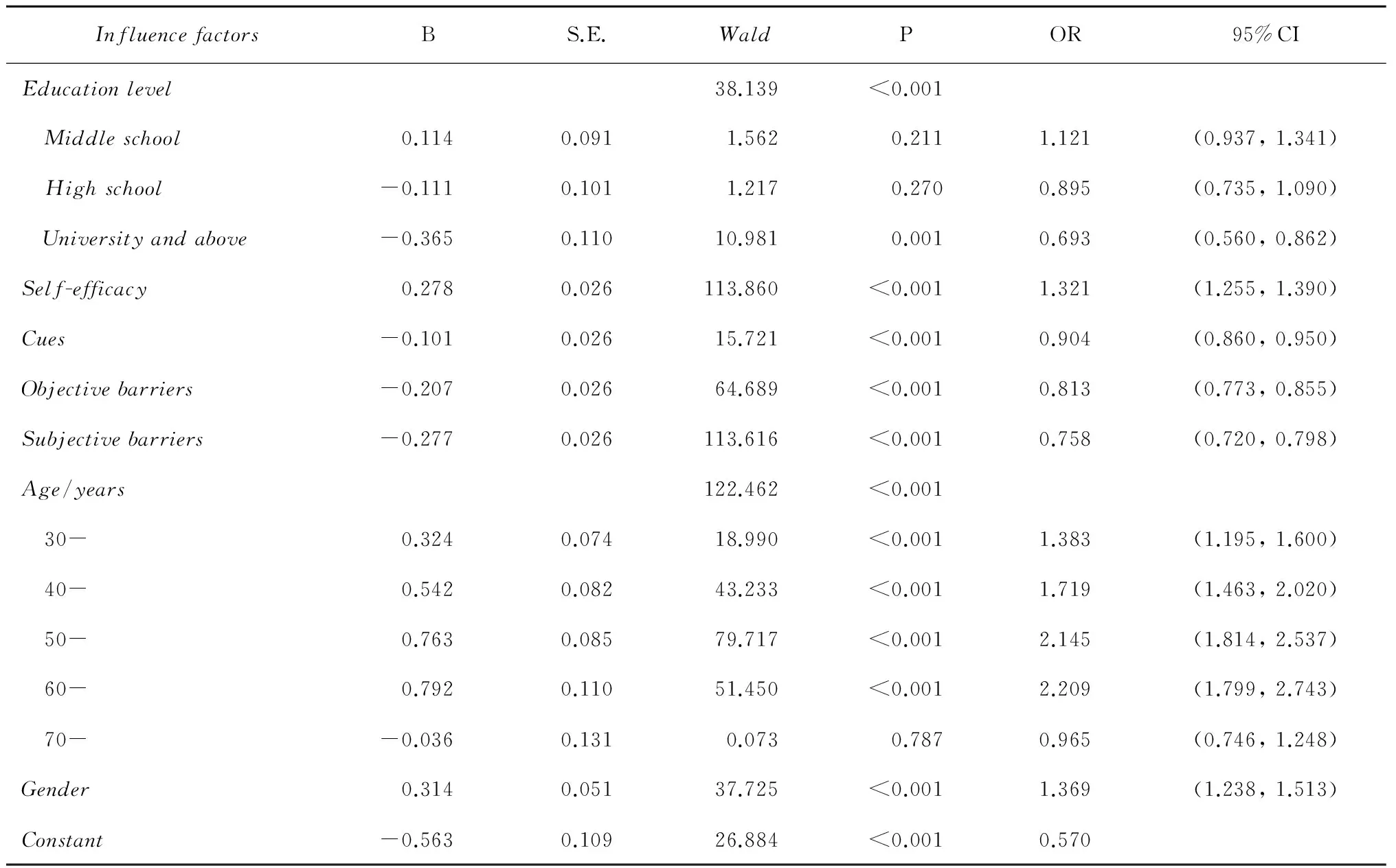

以是否达到10千步当量为因变量,以同样的方法进行Logistic回归分析,最终文化程度、年龄、性别、自我效能、提示因素、主观和客观障碍保留在方程中,发现大学/大专及以上人群每日达到10千步当量的可能性是小学及以下人群的69.3%,70岁以下人群,年龄越大,每日身体活动量达到10千步当量的可能性越高;女性每日身体活动量达到10千步当量的可能性是男性的1.369倍,自我效能越高,身体活动量越多;提示因素越多、客观障碍和主观障碍越多,身体活动量越少(表5)。

表3 各类身体活动量情况及影响因素

总之,是否达到6或者10千步当量差异具有统计学意义的变量为文化程度、年龄、性别、自我效能、提示因素、主观和客观障碍。大学/大专及以上学历人群每日身体活动量达到推荐量的可能性较小学及以下学历人群低;70岁以下人群,每日身体活动量达到推荐量的可能性均较18~29岁年龄组人群高;女性每日达到推荐量的可能性较男性高;自我效能越高,身体活动量越多;提示因素越多、客观障碍和主观障碍越多,身体活动量越少。

3讨论

3.1身体活动的现状

WHO定义[1],身体活动系指由于骨骼肌收缩产生的机体能量消耗增加的活动,身体活动对健康的影响取决于活动的方式、强度、频率、时间和总量。卫生与计划生育委员会推荐健康人每日身体活动量为6~10千步当量[3]。北京市通州区居民日均千步当量中位数为9.1千步当量,上下四分位数分别为3.8和20.4千步当量,平均每日身体活动总量达到6千步当量的比例为63.7%,达到10千步当量的比例为47.7%。8.6%(626/7 318)的居民从不进行任何形式的中等强度或高强度的身体活动。虽然身体活动总量较国内某些地区高[7],但工作或家务类、交通类以及休闲类身体活动量占身体活动总量的比例分别为61.7%、18.3%、20.1%,身体活动主要以工作或家务类活动为主。2013年,WHO会员国在《2013-2020年预防和控制非传染性疾病全球行动计划》[8]中同意将身体活动不足流行率减少10%,因此,需要个人乃至整个社会采取措施,增加身体活动,同时提高休闲性身体活动在身体活动总量中所占的比例。本研究旨在研究北京市通州区居民身体活动的状况及其影响因素,选择千步当量作为身体活动的衡量标准,简单易懂,并为身体活动不足问题政策和计划的制定提供依据。

表4 是否达到6千步当量影响因素Logistic回归分析

P<0.1.Variableassignment:gender:male=1,female=2;age-group:18-=1,30-=2, 40-=3, 50-=4, 60-=5, 70-=6;educationlevel:primaryschoolorbelow=1,middleschool=2,highschool=3,universityandabove=4;incomelevelpermonth: <3 000=1, 3 000-=2, 4 000-=3, 5 000-=4, 10 000-=5; 6thousand-stepequivalent:no=0,yes=1.

3.2身体活动信念及其影响因素

健康信念模式是经修改,最早运用于解决健康问题的行为理论之一,也是当前健康行为领域最广为人知的理论框架之一[9],该理论最初包括4部分,即感知到易感性、感知到严重性、感知到益处和感知到障碍,后又将自我效能引入该模型,用以解释缺乏运动等不健康行为向健康行为转变时出现的问题[10]。

本研究显示文化程度、年龄、性别、自我效能、提示因素、主观和客观障碍与身体活动总量以及是否达到卫生与计划生育委员会每日推荐量的差异均具有统计学意义。年龄、性别、文化程度和家庭月收入与交通类、工作或家务类以及休闲类身体活动量差异均具有统计学意义,这与陶敏亚等[11]研究结果类似。

文化程度越高,身体活动量越少,这与国内一些研究结果一致[12-15],可能与较高学历者主要从事脑力工作有关,因此工作或家务类身体活动量少,但其休闲类身体活动量高于其他文化水平人群,可能与高学历人群相对有更多的时间和精力参与休闲锻炼以及对运动的益处有较多的认识有关。30岁及以上人群达到每日6或10千步当量的可能性均较18~29岁人群高,这与陈杨等[16]研究结果一致。可能的原因是30~59岁人群工作或家务类以及交通类身体活动量较大,60~69岁人群虽然因身体状况或者退休等原因从事工作或家务类身体活动量下降,但他们的闲暇时间和精力也相对较多,休闲类身体活动量增加,身体活动的总量仍较高;不同性别间身体活动量存在差异,表现为女性较男性高,原因可能与女性更倾向于以骑车或快走为主要出行方式,且当前随着社会的发展,越来越多的女性选择进入职场,同时还要承担繁重的家务劳动有关[17]。

健康信念模式中自我效能、提示因素、主观和客观障碍对身体活动量影响差异有统计学意义,自我效能越高,身体活动量越多。Bandura[10]于1977年首次提出了自我效能这一概念,指个体对执行某种特殊行动以达到某个特殊目的的自身能力的信念。有研究发现自我效能感的提高[18],可以促进人们的某些健康行为,还有研究表明身体活动和自我效能之间是一种相互促进的关系[19]。因此,今后对身体活动行为的干预过程中可通过提高居民的自我效能感来达到增加身体活动量的目的。提示因素越多,身体活动量越少,可能的原因是某人身体活动量越少,朋友、家人以及医生提醒其多运动的次数越多,但同时可能没达到促进效果。主观障碍越多,身体活动量越少,原因可能是身体活动量少的人习惯于把原因归结于懒和觉得过程很痛苦等,主观障碍是影响身体活动比较强有力的因素,因此,可以在社区开展一些比较有趣的集体活动,比如社区篮球比赛等,增加运动的趣味性,让更多的人参与到运动中。

表5 是否达到10千步当量影响因素Logistic回归分析

P<0.1.Variableassignment:gender:male=1,female=2;age-group:18-=1, 30-=2, 40-=3, 50-=4, 60- =5, 70- =6;educationlevel:primaryschoolorbelow=1,middleschool=2,highschool=3,universityandabove=4;incomelevelpermonth: <3 000=1, 3 000-=2, 4 000-=3, 5 000-=4, 10 000- =5; 6thousand-stepequivalent:no=0,yes=1.

客观障碍越多,比如周围没有合适的运动场地、没有时间、没有人一起运动等,居民越不愿意去运动,这与李红等[20]研究结果一致。因此,可以通过为居民提供促进、支持运动的环境,比如在小区提供一些免费的健身器材、企事业单位组织开展工间操等来鼓励、支持居民参与运动,增加居民的身体活动量。

国内有学者指出18~49岁居民身体活动量发生了大幅度的下降[21]。虽然北京市通州区居民身体活总体水平尚可,但以工作或家务类身体活动模式为主,且身体活动量存在年龄、性别、文化程度等方面的差异,男性、18~29岁、大学/大专及以上人群将作为重点干预人群。在经济快速发展的今天,伴随着新技术、新设备的不断开发利用,交通的日益发达,积极倡导居民增加身体活动仍是一项十分艰巨的工作。需根据不同人群的具体情况制定相应的干预策略,提高居民的自我效能感,降低身体活动主观及客观障碍,并倡导居民积极参加休闲锻炼,以提高居民整体的身体活动量,进而提高居民整体的健康水平。

3.3局限性

本研究探讨了社会因素(年龄、性别、文化程度和家庭月收入)以及健康信念模式的四个主要组成结构(感知到益处、感知到障碍、自我效能和提示因素)对居民身体活动的影响,这些因素可以作为今后实施健康促进和干预性研究的重点。但本研究仅涉及了一部分因素,可能还存在其他一些重要的能够影响身体活动的因素,因此,在今后的研究中应该考虑其他可能影响身体活动的因素(如朋友、家人等)。除此之外,由于本研究采用自我报告的形式来调查身体活动的情况,所以存在一定的回忆性偏倚且很难消除。本研究调查的是北京市通州区居民身体活动状况,该区经济水平相对发达,故研究结果的外推也存在一定的局限性。

(志谢:衷心感谢在通州区社区诊断工作中付出辛苦劳动的所有社区卫生服务中心的工作人员。)

参考文献

[1]WorldHealthOrganization.10factsonphysicalactivity[EB/OL]. (2014-02-01) [2016-01-16].http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/zh/.

[2]WorldHealthOrganization.Physicalactivityfactsheets[EB/OL]. (2015-01-01) [2016-01-14].http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/.

[3]中华人民共和国卫生部疾病预防控制局. 中国成人身体活动指南(节录)[J]. 营养学报, 2012, 34(2): 105-110.

[4]WorldHealthOrganization.Globalphysicalactivityquestionnaire(GPQA)analysisguide[EB/OL]. (2010-06-01)[2016-01-10].http://www.who.int/chp/steps/GPAQ/en/#.

[5]SwartzAM,StrathSJ,BassettDRJr,etal.EstimationofenergyexpenditureusingCSAaccelerometersathipandwristsites[J].MedSciSportExerc, 2000, 32 (9Suppl):S450-S456.

[6]中华人民共和国卫生部疾病预防控制局. 中国成人身体活动指南(试行)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 1-52.

[7]肖贵勇, 王佳佳, 李洁, 等. 北京市丰台区15~69岁居民身体活动现状及其影响因素[J]. 现代预防医学, 2013, 40(17): 3225-3228.

[8]WorldHealthOrganization.GlobalactionplanforthepreventionandcontrolofNCDs2013-2020[EB/OL].(2013-01-11)[2016-01-09].http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en.

[9]司琦. 身体活动的行为科学理论综述[J]. 体育科学, 2007, 27(9): 72-80.

[10]BanduraA.Self-efficacy:towardaunifyingtheoryofbehavioralchange[J].PsycholRev, 1977, 84(2): 191-215.

[11]陶敏亚, 张一英, 黄芳, 等.上海市嘉定区社区居民的身体活动现况调查[J]. 中国全科学, 2011, 14(28): 3279-3281.

[12]许燕君, 马文军, 许晓君, 等. 广东省成年居民体力活动状况及其影响因素分析[J]. 华南预防医学, 2009, 35(5): 13-16.

[13]吕淑荣, 潘晓群, 向全永, 等. 江苏省城乡居民身体活动水平与模式分析[J]. 现代预防医学, 2011, 38(15): 3017-3021.

[14]张洁, 俞敏, 陈雅萍, 等. 浙江省成年居民体力活动模式与影响因素研究[J]. 疾病监测, 2008, 23(4): 244-246.

[15]马冠生, 栾德春, 刘爱玲, 等. 中国成年职业人群身体活动现状及其影响因素[J]. 营养学报, 2007, 29(4): 319-323.

[16]陈杨, 杨永芳, 肖义泽, 等. 云南省15 ~ 69 岁居民体力活动模式及影响因素分析[J]. 中国卫生统计, 2010, 27(2): 157-160.

[17]PhongsavanP,MeromD,MarshallA,etal.Estimatingphysicalactivitylevel:theroleofdomesticactivities[J].JEpidemiolCommunityHealth, 2004, 58(6): 466-467.

[18]AndersonES,WinettRA,WojcikJR.Self-regulation,selfefficacy,outcomeexpectations,andsocialsupport:socialcognitivetheoryandnutritionbehavior[J].AnnBehavMed, 2007, 34(3): 304-312.

[19]McauleyE,BaneSM,MihalkoSL.Exerciseinmiddle-agedadults:self-efficacyandself-presentationaloutcomes[J].PrevMed, 1995, 24(4): 319-328.

[20]李红, 黄华玲, 汪梅朵, 等. 福州市鼓山镇居民体育锻炼现状及其影响因素调查[J]. 中华健康管理学杂志, 2009, 3(6): 348-351.

[21]苏畅, 黄辉, 王惠君, 等. 1997-2009年我国9省区18~49岁成年居民身体活动状况及变化趋势研究[J]. 中国健康教育, 2013, 29(11): 966-968.

(2016-01-26收稿)

(本文编辑:王蕾)

Physical activity level and its influence factors among residents in one suburb district of Beijing

WU Shi-yan1, ZHANG Xu-xi1, YANG Shuai-shuai1, SUN Kai-ge1, JIA Wei-lan2, SHAO Chun-xin2, WU Qin2, XUAN Xiao-wei2, LIU Yong-chang2, LIU Si-jia2△, SUN Xin-ying1△

(1.DepartmentofSocialMedicineandHealthEducation,PekingUniversitySchoolofPublicHealth,Beijing100191,China; 2.TongzhouCenterforDiseasePreventionandControl,Beijing101100,China)

ABSTRACTObjective:To study the physical activity level and its influence factors among residents in one suburb of Beijing, so as to provide specific interventions for different people in different circumstances and to provide reference for health relevant policy-making in the future. Methods: In the study, 7 319 subjects aged 18 years or above were involved. The self-designed questionnaires based on Health Belief Model (HBM) had acceptable validity and reliability. The physical activity levels were calculated to classify sufficient or insufficient amount by a thousand-step equivalent greater than or equal to 6 or 10. Multiple variable Logistic regression was used to explore the influence factors of the physical activity among the residents. Results: The residents’ median amount of physical activity in the suburb district of Beijing were 9.1 thousand-step equivalent with quartile of (3.8, 20.4). The percentages of the thousand-step equivalent greater than or equal to 6 or 10 were 63.7% and 47.7%, respectively. The median amounts of physical activity from work or household chores, transportation and recreation physical activities were 4.0, 1.0, 0.0 and the components of the total amount of physical activity from those were 61.7%, 18.3% and 20.1%, respectively. There were 8.6% residents whose life did notinvolve moderate or vigorous intensity activities. By using factor analysis, five factors were extracted from the scale based on the HBM; These factors together contributed to 63.7% of the sum of the squared loadings. The differences of physical activity levels on education level, age, gender, self-efficacy, cues, subjective and objective barriers were statistically significant (P<0.05).Those who were female, with older age, lower education level, higher self-efficacy, fewer cues, fewer subjective and objective barriers preferred to do more physical activities. Conclusion: The physical activity levels among the residents in the suburb district of Beijing are moderate and high, and most amount of physical activities from work or household chores. Those who are male and whose ages are from 18 to 29 years and whose education levels are of university or above should be focused on intervention. Specific interventions should be developed for different people in different situations; More attention should be paid to improve the residents’ self-efficacy and reduce the subjective and objective barriers of physical activity, and we also should actively advocate people to have more leisure exercise so as to improve the physical activity level among all residents.

KEY WORDSPhysical activity; Health belief model; Influence factors

基金项目:北京市通州区社区诊断项目资助Supported by the Community Diagnosis Program of Tongzhou, Beijing

Corresponding author△s’ e-mail, tzhcmb@yeah.net, xysun@bjmu.edu.cn

[中图分类号]R193

[文献标志码]A

[文章编号]1671-167X(2016)03-0483-08

doi:10.3969/j.issn.1671-167X.2016.03.019

网络出版时间:2016-5-1815:11:00网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/11.4691.R.20160518.1511.010.html