因果关系语言表征研究中的CiteSpace Ⅲ对比分析

2016-06-24李福印

俞 琳 李福印

(北京航空航天大学,北京,100191)

因果关系语言表征研究中的CiteSpace Ⅲ对比分析

俞琳李福印

(北京航空航天大学,北京,100191)

摘要:本文通过科学知识图谱的科学计量软件CiteSpace Ⅲ,从“施引作者”的知识图谱分析、“关键词共现”分析、“文献共被引”分析的计量角度出发,以频度和中心度为主要参数,对国内外因果关系语言表征近15年(2000~2014)的相关文献进行“数、图、文”并茂的科学知识图谱对比统计与分析,旨在为国内对此话题的研究提供更多的思考和建议,如:增加实证研究、加强跨学科或跨系统研究、打通语言内部系统的研究、扩宽国际化视野等。

关键词:因果关系,语言表征,CiteSpace Ⅲ,思考,建议

1. 引言

因果关系(causation)作为一种客观存在已成为人类对各种事物认知和体验的依托,在古今中外的几乎各个领域内都能出现人类对其思索和研究的足迹。英国的Beebee等(2009)在《因果关系牛津手册》中便对因果关系的相关研究进行了汇总,其中就涉及哲学、逻辑学、心理学、统计学、生物学、社会科学、法学等领域的共时和历时的研究。通过美国科学情报研究(Institute for Scientific Information,缩写为ISI)所编制的科学网数据库(Web of Science,缩写为WoS)中的社会科学引文索引(SSCI)以及艺术和人文科学引文索引(A&HCI),在所有年限中检索“因果关系(causation)”主题词亦可发现与其相关的研究方向可达百种之多,其相关文献高达6430条,里面主要包含哲学、心理学、社会科学、法学、数学、神经科学、人类学、语言学等等。相应地在中国社会科学引文索引(CSSCI)所有年限中通过检索因果关系等关键词得到相关文献829条,其中涉及的学科与上类似。鉴于此,本文主要的研究对象仅限于因果关系在语言上的表征,在此基础上运用最新科学计量方法CiteSpace III软件系统结合国外SSCI、A&HCI数据库和国内CSSCI数据库中近15年(2000~2014)的相关文献进行科学知识图谱对比研究,旨在以可视化的呈现形式从“数、图、文”三维角度为国内外因果关系语言表征的相关对比研究提供客观形象的数据依托,并对我国今后相关话题的研究进行思考并提出建议。

此外,值得一提的是,作为图书情报领域热门方法论之一的科学知识图谱理论已被广泛应用在各个领域,并可为该领域的核心结构、发展历史、研究前沿等角度提供切实的、有价值的参考。与之应用相关的分析软件也是层出不穷,其中有SPSS、Wordsmith Tools、Pajek、UCINET、TDA(Thomson Data Analyzer)、CiteSpace等各种软件,本文主要选取美国德雷塞尔大学信息科学与技术学院陈超美教授研究开发的CiteSpace软件为本文的技术依托,其软件免费更新网址为http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace/download/,迄今为止(2015年1月30日)已更新升级至2015年1月25日的CiteSpace III。CiteSpace主要的科学计量功能包括:(1)作者、机构或者国家的知识图谱分析;(2)主题、关键词、WoS分类的共现分析;(3)文献的共被引分析、作者的共被引分析以及期刊的共被引分析;(4)文献的耦合分析。鉴于相关的研究需要,本文主要从所选取期刊的“施引作者”的知识图谱分析、“关键词共现”分析、“文献共被引”分析这三大计量功能对国内外因果关系语言表征进行科学知识图谱的对比研究。

2. 数据库的创建与研究问题

2.1数据库的创建

2.1.1数据来源

本文主要检索的时间段为2000年1月1日至2014年12月31日十五年区间,检索的文献类型仅限于期刊论文和会议论文。由于国外SSCI、A&HCI数据库和国内CSSCI数据库均为提供相关引文检索的权威来源,因此它们收入的文献绝大部分可作为相关领域进行研究的风向标。为了使本研究更具针对性,其中国内CSSCI数据库的选取领域仅限于人文社科领域分类下的语言学;国外SSCI、A&HCI数据库均源自WoS数据库,其相关检索的研究方向也仅限于语言学。

2.1.2关键词检索及数据的初步统计

与因果关系相关的检索均会涉及关键词或主题词,具体检索的词汇及其数据的初步统计如下。国内CSSCI数据库:因果(40篇);致使(70篇);使役(34篇);使动(23篇);原因(48篇);结果(60篇)。初步合计达275篇。国外SSCI、A&HCI数据库:causation(72篇);causative(188篇);causal(294篇);causality(87篇);caused event(102篇);causing event(98篇)causer(24篇);causee(10篇)。初步合计达875篇。

2.1.3条目遴选、形成最终数据库、软件相关参数简介

首先,由于第二步骤中检索的关键词在同一领域内必定会出现重复的数据,因此在第二个步骤检索数据的同时将其数据自动备份至EndNote文献管理器中,在相应工具栏选择“文献”选项下的“查找重复文献”,并逐一进行删除。据此国内文献合计删除67篇,国外合计删除222篇。其次,再针对标题和摘要逐一删除最终入库的干扰因子,如书评、对书的简介、读后感、由大小写导致的重复文献的误判等。据此国内文献合计删除11篇,国外合计删除四篇。最终形成的两个数据库的数量统计分别为国内合计共197篇,国外合计共649篇。

以上建好数据库中的各条题录主要包括作者、题目、关键词、摘要、发表的时间与期刊、参考文献,科学知识图谱分析软件在JAVA的运行平台上可进行所需要的数据分析,在CiteSpace III中有两个最基本也是最重要的衡量指标:一个是频度(frequency),另一个则是中心度(centrality)。前者可以计算并绘制节点(Node=N)的数量和大小,后者则是网络中节点在整体网络中所起连接作用大小的度量。中心度越大的节点说明越容易形成网络中的关键节点,可以量化地测量出某一节点在网络中心位置中的重要性。每个研究角度的时区划分(Time Slicing)分析均以一年为一个时间分区(Time Slice),本文每个研究角度共有15个时间区分。其中相关的研究问题和具体分析如下。

2.2研究问题

第一,通过因果关系研究中的科学知识图谱对比分析,从国内外的研究对比中可以发现哪些差异或差距?

第二,国外的各领域相关的研究成果能为国内研究提供哪些思考和建议?

3.“施引作者”的知识图谱对比分析

此处节点的类型主要是近15年来按照发文数量的多少或大小进行排列的作者网络图谱。发文数量越多,所对应的知识图谱中的节点就越大。

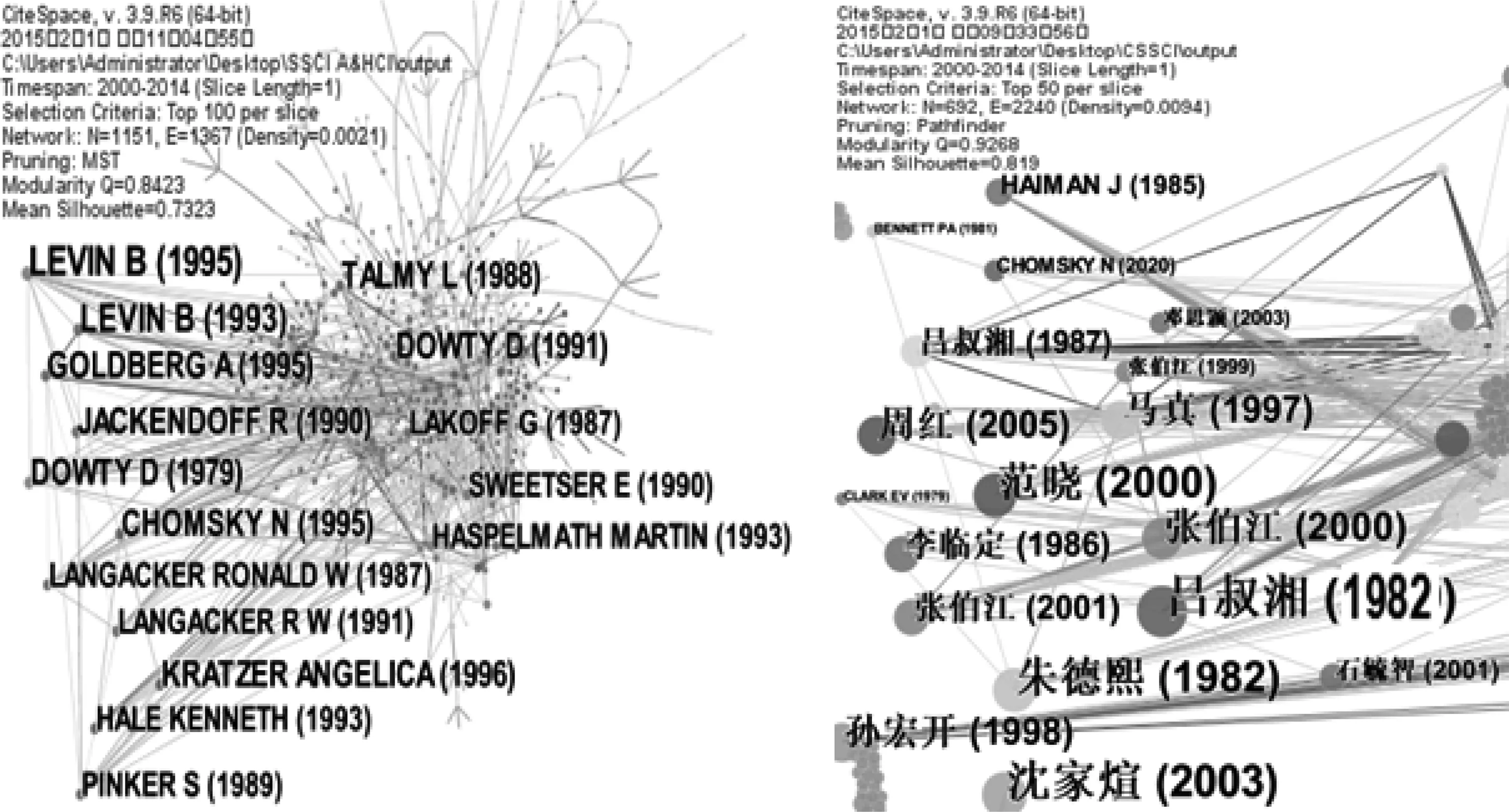

通过了解近年来国内外作者对因果关系语言表征的相关话题研究,可以帮助发现目前该领域研究前沿相关作者的活跃度,并有针对性地了解他们相关的文献资源(见表1和图1)。其中图1为由(pruning)的算法的最小生成树(minimum spanning tree)所形成知识图谱。

表1 国内外作者近15年发文数量前十名对比排列

图1 国内外施引文献中作者知识图谱对比分布

鉴于篇幅有限,且文献仅限于SSCI、A&HCI、CSSCI数据库,表1内仅统计发文数量的前十名的作者并进行对比。此外,国外发文数量达到三篇的还有Alexiadou、Hickmann、Kehler、Rosca等13人,国内达到两篇的还有张京鱼、成镇权、熊力游、刘永耕、张翼等22人,这些人的名字都可从图1直接观取。这些施引文献的作者均没有形成自己的中心度,因此中心度都是零。

通过表1和图1可以更有针对性地查询他们相应发表的文章。先略看国外,如Vesterinen(2010)运用认知语法的象似性和主观化的相关理论分析和探索了葡萄牙语中感知/因果(perception/causation)动词,之后接限定/非限定补足语的搭配规律,并提出了相关的假设和验证。Sanders等(2012)以及Sanders和Spooren(2013)分别从心理空间和认知原型的角度分析了荷兰自然语篇中反向因果连接词的语义语用特征。Wolff(2007)在Talmy(1988)力动态理论的基础上提出了动态模型(dynamic model),并通过一系列的实验证明了因果关系的表征和判断都和力有关,这些力亦均可扩展到社会领域;又通过力的感知(Wolff & Shepard 2013)进一步探索了人对抽象的因果关系表征与人对力的触觉之间的关系。Beavers和Koontz-Garboden(2013a,b)以及Beavers和Zubair(2013)等人主要研究的有状态变化动词、致因者压制、反因果化(anticausativization)和致使交替(causative alternation)等语言现象,有意思的是其中有两篇发表在Lingua上的文章(Beavers & Koontz-Garboden 2013a, 2013b)都是在与Horvath和Siloni(2011,2013)相互辩论,例如提出反因果化在某些特定情况下实际上是存在反身代词化(reflexivization)这种现象的。Harley(2013)通过研究考察雅基族人的语言(Hiaki)发现,动词短语的内在结构至少包括语态成分、动词成分和词汇映射等,三者均对动词短语的外置论元结构存在映射,从而否定了Chomsky等人认为只有动词成分存在映射的结论。Ji和Hohenstein(2014)主要探讨分析了不同熟练程度的中国成人二语学习者在处理致使运动事件信息时在句法打包中会习得更多语言技巧的原因及对相关研究的展望。

再略看国内,如张豫峰(2007;2008;2014)提出致使包含于因果、致使态包含于致使的范畴界定,并在最新的专著中对现代汉语致使态进行较全面的研究,如有标记的致使态句、特殊的致使态句以及英汉致使态句的对比研究等等。彭国珍(2013)依据Comrie(1989:165-184)对致使结构的分类对藏缅语中的景颇语进行了界定,并在此基础上借用了Dixon(2000)语义参项具体分析了景颇语中不同致使结构所表达的致使语义类型。熊学亮和梁晓波(2004)从认知语言学的角度探索了英汉典型致使结构表达的异同,发现英汉SVO型的致使结构语言在很大程度上都体现了客观世界致使现象概念化的认知共性;熊学亮和魏薇(2014)从致使语义的关系区分和界定了汉语倒置动结式的句法语义特征。郭姝慧(2006)将倒置致使结构进行了分类,并详细提出了制约倒置致使结构的因素有句法制约、语义制约和话语信息制约。廖巧云(2004,2007,2008,2010)先是将因果句依据因与果之间是否符合事理逻辑划分为逻辑因果句和实据因果句,又从心理模型的角度建立了能反映不同因果关系表达的因果构式,还进一步指出形成因果句的机理依据是自主-依存分析框架,且能对因果句进行识解的机理涉及溯因推理,推理过程受语境支配。

从以上大致的国内外施引文献可以看出,国外对因果关系语言表征的研究较注重语言与其他领域的交叉研究、更注重跨语言的研究、学者之间的学术争辩较多、基于实验的实证研究较多;而国内相关的研究较注重理论应用与理论分析、相应的实证研究较少。国外交叉领域的研究、相关的实证研究值得国内借鉴。

4. “关键词共现”知识图谱对比分析

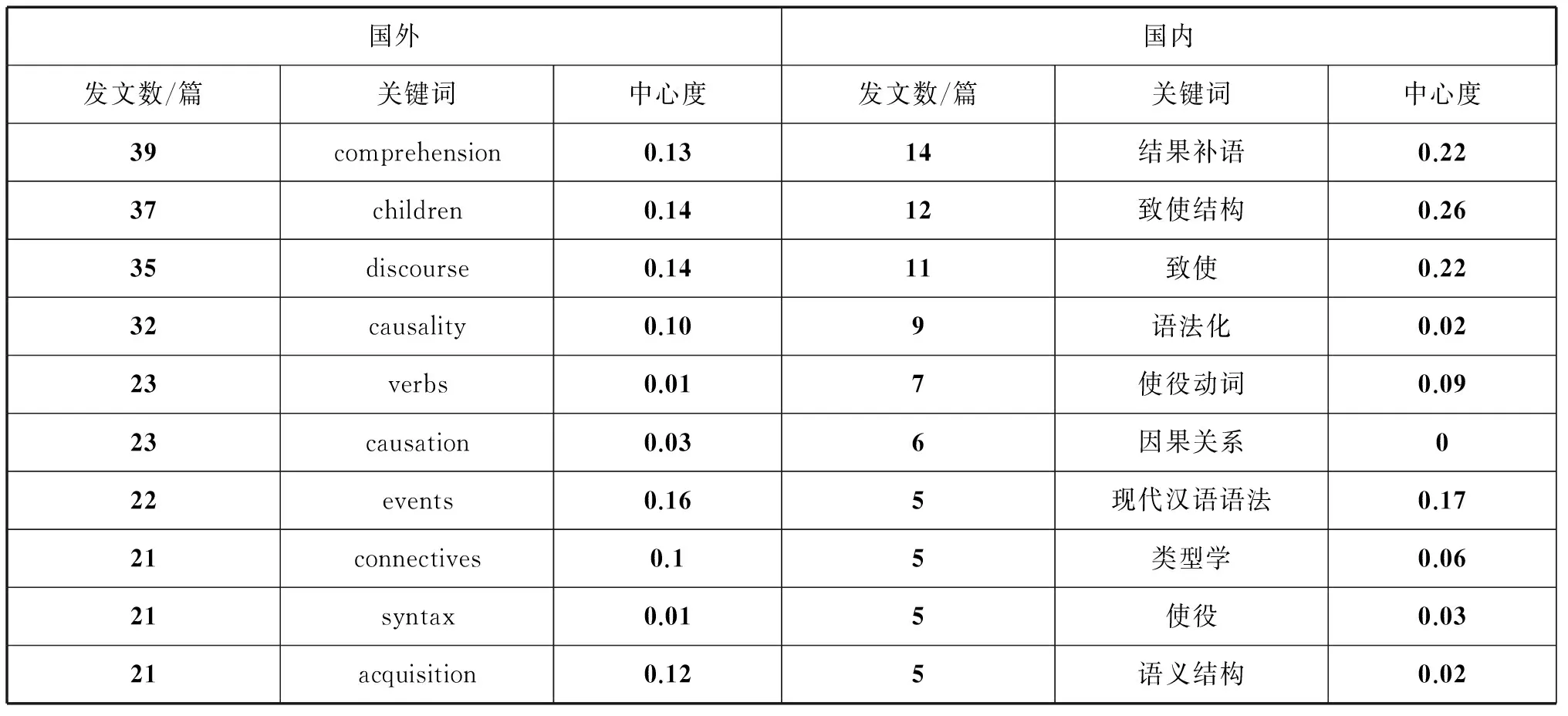

通过国内外施引文献中的关键词共现的对比研究,可以发现国内外在因果关系语言表征上的关注点的异同,有助于今后相关研究的兴趣点的国外借鉴和参考。具体见以下表2和图2。

表2 国内外施引文献中前十名关键词共现对比

图2 国内外施引文献中关键词共现知识图谱对比分布

在表2中,由于第一个出现频次为77次的“language”属于比较泛化的关键词,故在表格中删除,直接从接下来频次最高的关键词开始继续统计。由表2可以看出,国外对因果关系相关研究的关键词主要和语篇、词汇、事件、句法、儿童与习得等相关,而国内的关键词相更集中关注结果补语、致使或致使结构、使役或使役动词、类型学和语法化等。此外从图2还可以直观地看到,国外的关键词还涉及与人类语言交叉的认知领域,如记忆、理解、感知、注意力等。其中在关键词“语篇”下又出现了衔接和连贯、话语标记等下属范畴的类聚。这些关键词中心度的分布总体比较均匀,达到0.5以上的基本涉及很多方面,如语义学、论元结构、语言理解、感知、隐形致使、句子理解、连贯、事件、大脑潜能等等。

相比而言,在国内相关的关键词中,与结果补语和致使结构相关的不仅发文数量最多,并且形成自己的中心度也特别高,关注的范围大都仅限与语言学领域本身,如动结式、使役动词、致使词、结果宾语等等。因此中心度的分布呈现出了不平衡性的特征,达到0.1以上的仅有致使和致使结构、结果补语和使事,其他的分布均在0.01至0.05的分布范围之内。其中也有涉及一些特殊句式的研究,如“把”字句、“使”字句、“被”字句等。此外具有一定的发文篇数,但类聚在边缘地带(未在截图内)的“语义韵”和“语料库”的相关研究,尚未形成自己的中心度。与“因果关系”关键词相关的虽有一定的发文数量,但是也未形成自己的中心度,说明国内在对因果关系语言表征的研究中更偏向使用“致使”或“致使结构”等。

5.“文献共被引”知识图谱对比分析

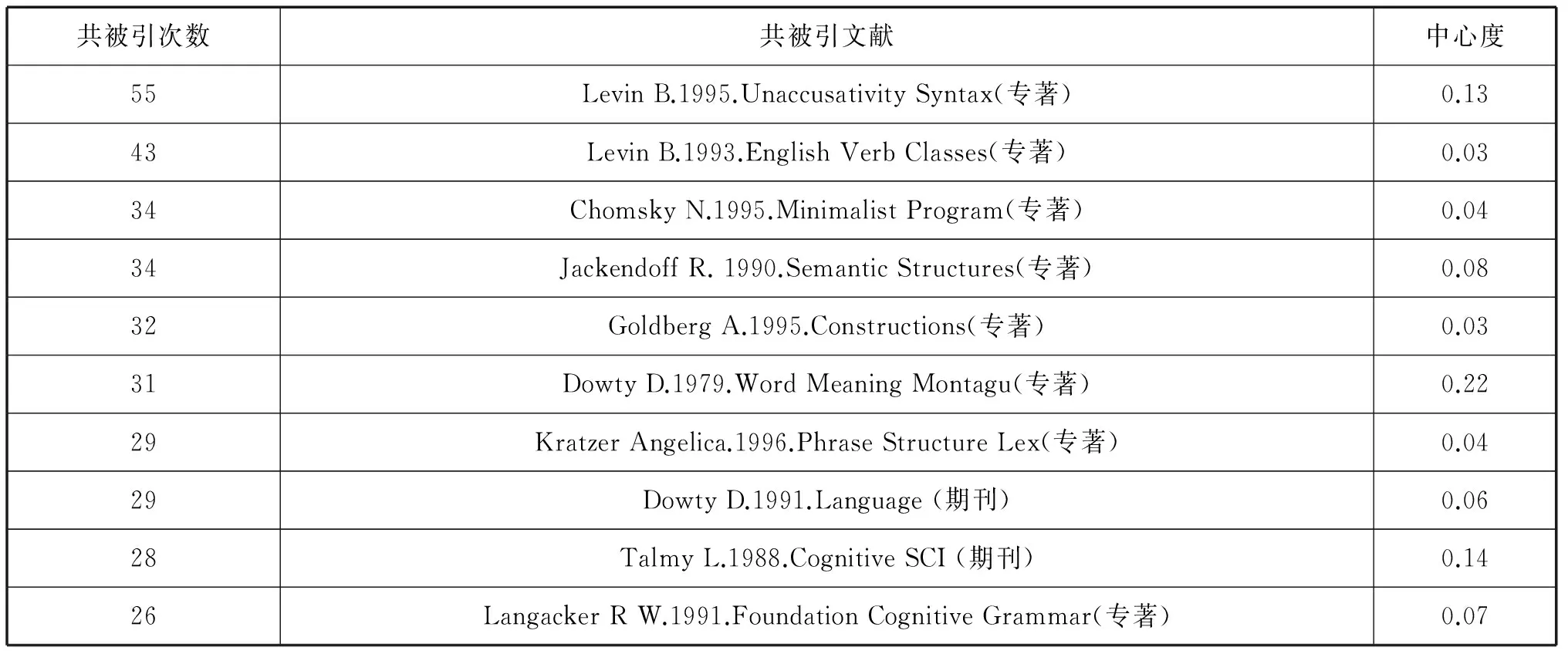

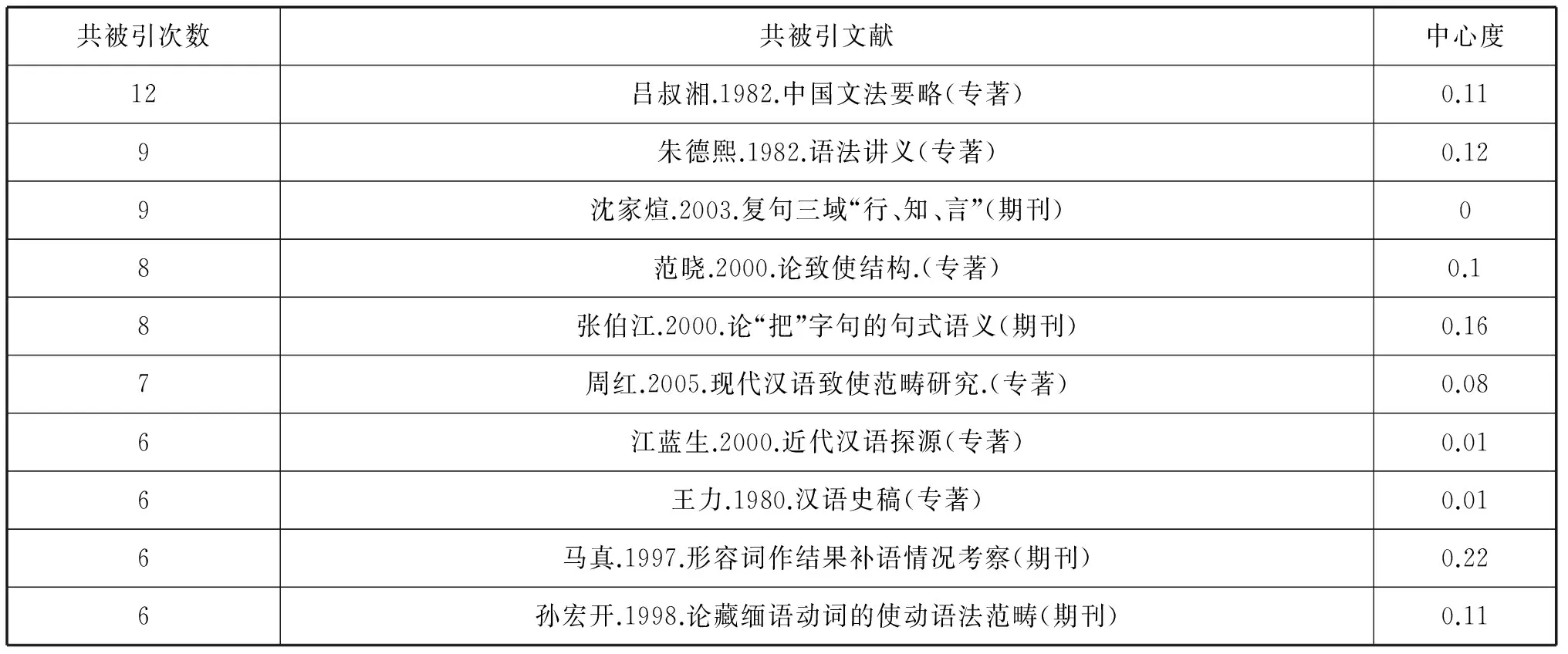

本文第3和第4部分是施引文献的相关对比分析,而第5部分是针对这些施引文献中共被引文献的分析。通过发现这些施引文献中高频出现的共被引文献,可以看出国内外主要关注的相关文献、相关作者的差异,以及这些共被引文献的期刊来源。因为他们所共同引用文献的次数可以帮助判断文献的影响力,正如刘则渊等(2008:143)所云:“一篇文献的被引频次可以在一定程度上反映该文献的影响度。”具体分析如下。限于篇幅,表格统计仅限于前十名的高频被引文献。

表3 国外前十位高频共被引文献

表4 国内前十位高频共被引中文文献

图3 国内外共被引文献知识图谱对比分布

表3主要是国内前十名中文共被引文献的汇总,而国内前十名外文共被引文献作者依次为Goldberg、Quirk、Sybesma、Dixon、Lakoff、Haiman、Pinker、Dowty、Larson、Talmy。再从表3和图3可以观测到,国内外高频引用的国外文献呈现出一定的一致性,如都比较关注Goldberg、Dowty、Talmy,此外还有未列在表格内的Chomsky、Levin、Langacker等,其中Chomsky虽具有高被引率,但在国内外的高频共被引文献中的中心度都比较低,均分别只有0.02和0.04。此外,国内高频被引用的Dixon、Fauconnier在国外并未形成自己的中心度,即在国外共被引文献中虽有出现但不构成一定的影响力。但是国外中心度高达1.0以上的Lewis、Sanders在国内的共被引文献中却较为罕见,更不用提有没有高影响度了,这是值得深思的,而这又与国内外对因果关系语言表征相关研究的广度相关。例如,Lewis(1973)可能是从哲学的角度(如反事实理论)为国外语言学家对相关语言研究提供了基础性的思路,而Sanders等(1992)是从语篇的角度为因果关系的研究提供了更广域的空间。再回看国内高频参考的国内文献(见表4),不仅主要有吕叔湘、朱德熙、王力、江蓝生等对中国语法整体研究的影响,又深受马真、范晓、周红、张豫峰(未列在表格内)等相关专题研究的影响。

6. 结语

通过CitespaceⅢ对比分析,本文有以下四个方面的发现与思考:(1)数量。国内对因果关系研究的相关文献虽呈现出逐年递增的趋势,但在总量上要比国外少三分之二多,不过以一“敌”众也是情有可原的。此外,中国在国际上发表文章的数量虽然并不占有优势,但也形成了自己一定的中心度。(2)研究领域和方法。近15年的国外施引文献大都呈现出人类认知系统内部的交叉领域研究、大量实证研究方法的趋势,如记忆、感知、注意力、推理等认知系统内部交叉领域的相关研究,以及他们大都采用语料库和大量实验进行实证的研究方法;而国内的施引文献则仍比较集中在语言学内部的理论分析和应用的层面上。(3)语言内部分支。通过关键词共现的对比研究,国外的关键词共现主要涉及语篇、词汇、事件、句法、儿童与习得等,其中涉及认知语言学、语用学、功能语言学、句法学、二语习得等;而国内对因果关系语言表征的解读更集中体现在结果补语、致使或致使结构、使役或使役动词、类型学和语法化上。虽然“语义韵”和“语料库”在国内并未形成自己的中心度,但也是从近几年开始逐步被关注和采纳的。(4)国际视野。通过共被引文献的相关分析,国内的共被引文献所参考的相关国内外文献各自的数量和中心度呈现出不对称的局面,即参考和关注国内的经典语法著作要远远大于国外的,而国外高频共被引的文献,如Lewis、Sanders的相关文献等,在国内也并没有受到足够的重视或参考。

参考文献

Beavers, J. & A. Koontz-Garboden. 2013a. Complications in diagnosing lexical meaning: a rejoinder to Horvath and Siloni [J].Lingua134:210-218.

Beavers, J. & A. Koontz-Garboden. 2013b. In defense of the reflexivization analysis of anticausativization [J].Lingua131:199-216.

Beavers, J. & C. Zubair. 2013. Anticausatives in Sinhala: involitivity and causer suppression [J].NaturalLanguage&LinguisticTheory31(1):1-46.

Beebee, H., C. Hitchcock & P. Menzies (eds.). 2009.TheOxfordHandbookofCausation[M]. Oxford: Oxford University Press.

Comrie, B. 1989.LanguageUniversalandLinguisticsTypology(2nd) [M]. Chicago: University of Chicago Press.

Dixon, R. M. W. 2000. A typology of causatives: Form, syntax and meaning [A]. In R. M. W. Dixon & A. Y. Aikhenvald. (eds.).ChangingValency:CaseStudiesinTransitivity[C]. New York: Cambridge University Press. 30-83.

Harley, H. 2013. External arguments and the mirror principle: on the distinctness of voice and v [J].Lingua125:34-57.

Horvath, J. & T. Siloni. 2011. Anticausatives: against reflexivization [J].Lingua121(15):2176-2186.

Horvath, J. & T. Siloni. 2013. Anticausatives have no cause(r): a rejoinder to Beavers and Koontz-Garboden (in this issue) [J].Lingua131:217-230.

Ji, Y. L. & J. Hohenstein. 2014. The syntactic packaging of caused motion components in a second language: English learners of Chinese [J].Lingua140:100-116.

Lewis, D. 1973. Causation [J].JournalofPhilosophy70: 556-567.

Sanders, J., T. Sanders & E. Sweetser. 2012. Responsible subjects and discourse causality. How mental spaces and perspective help identifying subjectivity in Dutch backward causal connectives [J].JournalofPragmatics44(2):191-213.

Sanders, T. & W. Spooren. 2013. Exceptions to rules: a qualitative analysis of backward causal connectives in Dutch naturalistic discourse [J].Text&Talk33(3):377-398.

Sanders, T., W. Spooren. & L. Noordman. 1992. Toward a taxonomy of coherence relations [J].DiscourseProcesses15(1). 1-35.

Talmy, L. 1988. Force dynamics in language and cognition [J].CognitiveScience(12):49-100.

Vesterinen, R. 2010. The relation between iconicity and subjectification in Portuguese complementation: Complements of perception and causation verbs [J].CognitiveLinguistics21(3):573-600.

Wolff, P. & J. Shepard. 2013. Causation, touch, and the perception of force [A]. In Ross B. H. (ed.).PsychologyofLearningandMotivation,Vol58 [C]. San Diego: Elsevier Academic Press. 167-202.

Wolff, P. 2007. Representing causation [J].JournalofExperimentalPsychology-General136(1):82-111.

郭姝慧.2006.倒置致使句的类型及其制约条件[J].世界汉语教学(02):40-50.

廖巧云.2004.英语实据原因句探微[J].外国语(04):46-52.

廖巧云.2007.英语因果构式探讨[J].外语研究(03):24-27.

廖巧云.2008.英语实据因果句生成机理研究[J].现代外语(03):238-244.

廖巧云.2010.英语实据因果句识解机理研究[J].外语教学(05):10-14.

刘则渊、陈悦、侯海燕等.2008.科学知识图谱方法与应用[M].北京人民出版社.

彭国珍.2013.景颇语致使结构的类型学考察[J].中国语文(06):535-545.

熊学亮、梁晓波.2004.论典型致使结构的英汉表达异同[J].外语教学与研究(02):90-96.

熊学亮、魏薇.2014.倒置动结式的致使性透视[J].外语教学与研究(04):497-507.

张豫峰.2007.关于现代汉语致使态的思考[J].汉语学习(06):25-30.

张豫峰.2008.现代汉语致使语态句分析[J].中州学刊(04):246-248.

张豫峰.2014.现代汉语致使态研究[M].上海:复旦大学出版社.

(责任编辑管新潮)

作者简介:俞琳,北京航空航天大学外国语学院在读博士生。主要研究方向为认知语义学、因果关系语义学、事件语义学。电子邮箱:yulindecool@163.com

*本文系2016年北京航空航天大学外国语学院基本科研业务费项目人文社科基地建设板块“语言战略与政策研究基地”项目“北京政治话语中因果关系语言表征研”(编号YWF-16-WGYXY-004)的部分研究成果,并获得2013年度国家社会科学基金项目“现代汉语宏事件语义类型学实证研究”(编号13BYY012)、“中央高校基本科研业务费专项资金”(编号YWF-14-WGYXY-001)以及北航2015“研究生教育与发展研究专项基金”(编号JFYS2015029)的资助。

[中图分类号]p0

[文献标识码]A

[文章编号]1674-8921-(2016)03-0009-07

[doi编码]10.3969/j.issn.1674-8921.2016.03.002

李福印,北京航空航天大学外国语学院教授、博士生导师。主要研究方向为认知语义学、事件语义学及类型学、认知语言学理论与应用。电子邮箱:thomasli@buaa.edu.cn