工作-家庭冲突对职业女性情绪劳动的影响机理

2016-06-21毛亚宣

李 云, 毛亚宣

(湖北工业大学经济与管理学院, 湖北 武汉 430068)

工作-家庭冲突对职业女性情绪劳动的影响机理

李 云, 毛亚宣

(湖北工业大学经济与管理学院, 湖北 武汉 430068)

情绪劳动可以帮助职业女性利用可见的面部表情和身体动作来提高服务质量。以认知失调理论、个体-环境匹配理论和资源保存理论为基础,基于227名职业女性的问卷调查数据,分析职业女性的工作-家庭冲突对其情绪劳动的影响机理。研究结果表明:1)工作-家庭冲突的升级会不断加剧职业女性的工作压力,从而增加其情绪劳动的心理负担;2)工作压力在工作-家庭冲突与职业女性情绪劳动间起部分中介作用;3)组织支持会减弱工作-家庭冲突对职业女性情绪劳动的影响,对工作-家庭冲突与职业女性情绪劳动间的关系有一定的调节作用,这为干预策略的选择提供了理论支持。

工作-家庭冲突;情绪劳动;工作压力;职业女性

随着地位的显著提高,有更多的女性摆脱日常家务的束缚,步入职场。数据显示,2010年中国城乡女性的就业人数就已经达到了就业人口总人数的46%左右,近年来这一数据还有所上升。职业女性作为一个特殊的群体,在工作和家庭中都扮演着非常重要的角色。随着工作负荷的不断增加,工作和家庭对职业女性的角色要求也在不断变化,在个人时间与精力有限的情况下,女性很难兼顾工作和家庭,从而遭遇严重的角色冲突。

情绪劳动指员工管理自身情绪以满足组织规定情绪的行为,包含表层表演和深层表演两种行为[1]。表层和深层表演行为都可以减弱已被诱发的悲伤情绪[2]。对组织而言,倡导职业女性进行情绪劳动有助于其爱岗敬业、顾客至上观念的形成,促进组织绩效提高和组织目标实现。因此,探讨工作-家庭冲突对职业女性情绪劳动的影响有着现实的意义。然而,现有相关研究主要关注的是工作-家庭冲突对员工行为的直接影响,工作-家庭冲突影响员工态度和行为的内在机制仍处于“黑箱状态”[3],本研究以此为出发点。

1 研究假设与模型

1.1 工作-家庭冲突与职业女性的情绪劳动

工作-家庭冲突指一种角色交互冲突,这种角色交互冲突源于工作和家庭两方面的压力在某些方面出现难以调解的矛盾,包括两个方向:即因工作层面的需要干扰家庭生活的工作家庭冲突和因家庭方面的需要而影响工作任务的家庭工作冲突[4]。情绪劳动指员工致力于经营管理自己的情感,以向服务对象创造可见的面部表情和身体动作来获取劳动酬劳的一种方式[5]。

对于职业女性来说,当其无法平衡工作和家庭双重角色的扮演时,工作-家庭冲突就产生了。工作-家庭冲突促进个体紧张、沮丧等负性情感的产生,易导致职业女性出现情绪衰竭[6],降低其工作和生活的满意度[7]。当职业女性承受过大的工作角色压力时,很容易产生心理抑郁[8]。根据认知失调理论,职业女性因工作-家庭冲突产生负性情感,这不符合组织情感表现规则,这两个认知因素是失调的。当出现认知失调时,职业女性将采取行动缓解失调,也就是说当职业女性面临工作-家庭冲突产生负性情感时,她们不一定会在工作中直接表现出来,而可能会按照组织规定的情感表现规则来控制和调节自己,即利用情绪劳动来给予服务对象满意的服务。为了满足工作的要求,随着工作-家庭冲突程度的上升,职业女性对自身情绪的克制程度也必然上升。基于以上的分析,本研究提出

假设1:工作-家庭冲突与职业女性的情绪劳动显著正相关。

1.2 职业女性工作家庭冲突与工作压力

工作压力是个体感知其内、外部所具有的应对资源无法满足工作层面的需求时所产生的一种适应性反应,是个体与工作环境间的交互作用结果,这种交互作用能够使个体的生理、心理和行为等产生变化[9]。根据French, Caplan提出的个体-环境匹配理论,在个体和环境共同作用的情况下,个体无法满足工作要求便会产生工作压力。职业女性在工作与家庭间都担任重要角色的特点决定其在工作与家庭之间必须进行角色切换,当她不能同时满足工作和家庭的要求时,便会产生工作压力。

角色模糊、角色冲突、不能满足的期望、工作过度负荷、成员之间的人际关系冲突等都是工作压力的来源。当人们为了满足来自工作或家庭不断增加的角色要求而消耗较多资源时,如果无法获得另一方面维护者的支持,就会产生相应的紧张感,角色压力随之增强[10]。有研究认为,工作-家庭冲突能够较好地预测员工的工作压力,而女性员工所遭遇到的工作-家庭冲突比男性员工更易产生工作压力[11]。基于以上的分析,本研究提出

假设2:工作-家庭冲突与职业女性的工作压力显著正相关。

1.3 工作压力的中介作用

工作压力在一定程度上会影响职业女性的工作状态,甚至使其产生负面情绪,但个体为了应对工作需求,需要消耗大量的能力资源对情绪进行控制[12]。根据hobfoll的资源保存理论,当面临大量的资源损失时,个体会倾向于采取行动阻止资源的继续损失。因此,其可能不会在工作中过分释放自己的负面情绪,而是有所克制,表现出情绪劳动行为。

个体会做出应对策略来缓解源自于内外部超出自己能力资源的工作生活事件所引起的压力紧张感。即当面对来自工作-家庭冲突所产生的压力时,企业的规定使得员工无法对自己内心的真实情绪进行宣泄,个体便会采用相应的情绪劳动策略应对。Grandey的研究发现,员工感知到工作压力显著正向影响其表层表演行为[13];杨勇等的研究也证实,非理性顾客行为产生的工作压力显著正向影响员工的表层表演行为,显著负向影响其深层表演行为[14]。基于以上的分析,笔者认为工作压力可能在工作-家庭冲突与职业女性情绪劳动间起桥梁作用,所以提出

假设3:工作压力在工作-家庭冲突与职业女性情绪劳动间起中介作用。

1.4 组织支持的调节作用

组织支持感是员工对组织的知觉和看法,主要体现在组织对他们的贡献和利益的认可与关心程度上[15]。面对员工经历的工作-家庭冲突,组织并不是无能为力的,而是可以通过增强员工所感知的组织支持来缓解工作家庭冲突的负面影响。组织支持可能会让职业女性产生报答组织的心理,这种心理会让其产生对工作的责任和承诺,希望通过更多的工作投入来报答组织[16]。

组织支持会增强职业女性对组织的认同和情感承诺[17]。为了使服务对象对自己所提供的服务满意,职业女性需要遵从组织规定的情绪表达方式,组织支持感较高的职业女性会自觉遵守情绪表达规则,即使自己存在负性情感,也会恰当表达自己的情绪,实现情绪劳动。根据资源保存理论,当员工感知到较高的组织支持时,可对因工作家庭冲突所耗费的心理资源进行补充,缓解自身资源不断消耗所带来的负面影响。基于以上的分析,本研究提出。

假设4:组织支持对工作-家庭冲突与职业女性情绪劳动间的关系起调节作用,组织支持可以减弱工作-家庭冲突与职业女性情绪劳动间的正相关关系。

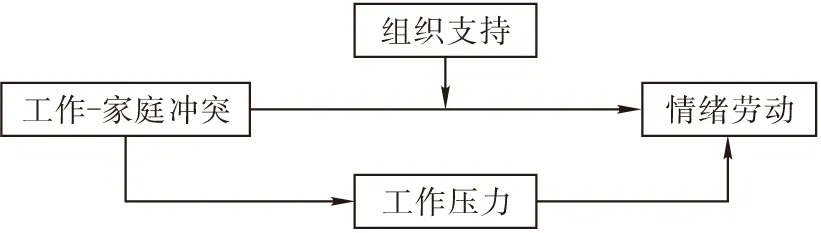

综上所述,本研究的理论模型可以用图1表示:

图 1 理论模型

2 研究设计与方法

2.1 样本选取

本研究以职业女性为研究对象,共发出问卷300 份,收回256 份,有效问卷为 227 份,有效回收率为75.7%。研究对象的平均年龄为31.37岁,平均工龄为8.66。国有企业占11.0%,民营企业占64.3%,外资/合资企业占10.1%,其他占14.5%;普通员工占71.4%,基层管理者占18.5%,中层管理者占7.9%,高层管理者占2.2%。

2. 2 变量测量

本研究主要采用国内外比较常用的量表对相关构念进行测量,以确保测量工具的信度和效度。所有变量的测量均采用李克特式(Likert)5级量表,其中1表示“完全不同意”,2表示“不同意”、3表示“不确定”、4表示“同意”、5表示“完全同意”。

工作-家庭冲突采用Netemeyer等编制的工作-家庭冲突量表[18],该量表包括WIF(工作干扰家庭)和FIW(家庭干扰工作)两个维度,共10题。情绪劳动采用Grandey等编制的情绪劳动量表[19],该量表包含表层表演和深层表演两个维度。工作压力采用的是总体压力问卷,主要借鉴了 Cooper,Sloan和Williams等设计的工作压力测量指标体系[20],包含7个指标。组织支持采用凌文辁等编制的组织支持感量表中的9个题项[21]。本研究还选取了年龄、工作年限和企业性质作为控制变量。

3 数据分析与结果

3.1 信度和效度分析

利用SPSS21.0统计分析软件进行分析。分析结果显示,工作-家庭冲突、工作压力、组织支持、情绪劳动的Cronbach‘s ɑ值分别为0.896、0.850、0.707、0.860,都在0.7以上,表明问卷的信度良好。

为了检验量表的建构效度,本研究利用Amos模型对各变量进行了数据拟合。统计结果显示,工作-家庭冲突、工作压力、组织支持和情绪劳动几个变量的CFI、IFI和GFI值均大于0.9,除工作压力的RMSEA值为0.094外,其余几个变量的RMSEA值均在0.080以下,各变量的X2/df值均小于5。这说明各变量具有较好的建构效度,能基本拟合样本数据。

3.2 描述性统计与相关分析

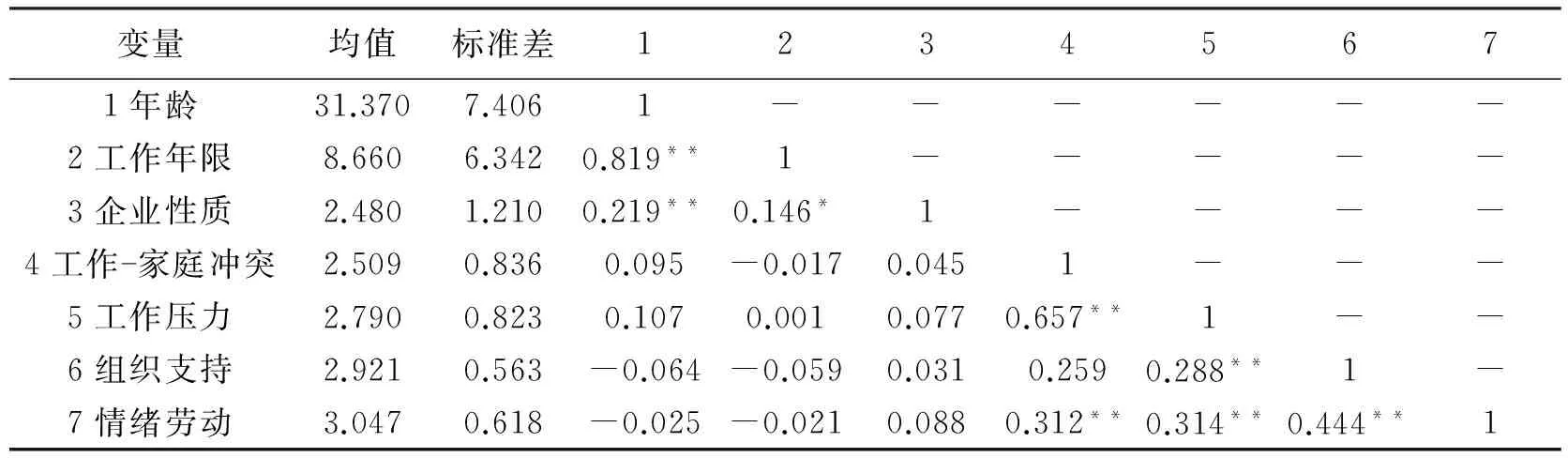

表1的统计结果显示,所调查的职业女性样本的工作-家庭冲突水平均值为2.509,工作压力的均值为2.790,组织支持感的均值为2.921,情绪劳动的均值为3.047。从数据上看,各变量的得分均不高。

采用Pearson相关系数来判断各变量之间的相关性,研究结果显示,工作-家庭冲突与情绪劳动的相关系数为0.312(P<0.01),工作-家庭冲突与工作压力的相关系数为0.657(P<0.01),工作压力与情绪劳动的相关系数为0.314(P<0.01);组织支持与情绪劳动的相关系数为0.444(P<0.01)。变量的均值、标准差以及相关系数详见表1。

表1 各变量的均值、标准差及变量间的相关系数

*表示P<0.05;**表示P<0.01

3.3 研究假设检验

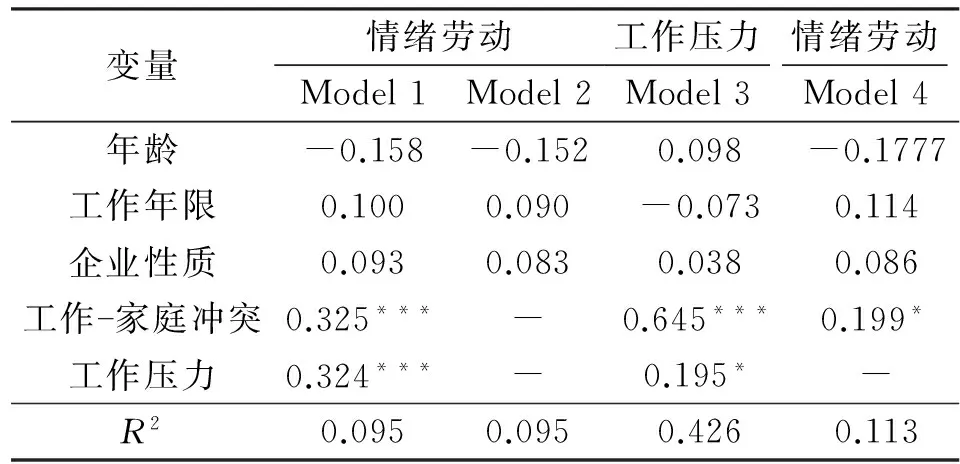

3.3.1 主效应检验 表2列出了工作-家庭冲突、工作压力、情绪劳动的多元回归分析结果。可知工作家庭-冲突对情绪劳动有显著的正向影响(β=0.325,P<0.001),工作-家庭冲突对工作压力有显著的正向影响(β=0.645,P<0.001),工作压力对情绪劳动有显著正向影响(β=0.324,P<0.001)。故假设1、假设2得到支持。

3.3.2 中介效应检验 关于工作压力是否发挥中介作用的验证,由表2的模型1、模型2、模型3的分析结果可知,工作-家庭冲突对情绪劳动(β=0.325,P<0.01)、工作压力对情绪劳动(β=0.324,P<0.01)、工作-家庭冲突对工作压力(β=0.645,P<0.01)均有显著影响,在模型4加入工作压力后,工作压力显著影响情绪劳动(β=0.195,P<0.05),此时,工作-家庭冲突对情绪劳动的影响减弱(β=0.199,P<0.05)。由此,根据中介效应判断标准[22]可以判定:工作压力在工作-家庭冲突与情绪劳动关系中起部分中介作用。因此,假设3得到支持。

表2 工作-家庭冲突对情绪劳动的影响及工作压力的中介作用分析结果

*表示P<0.05;**表示P<0.01;***表示P<0.001

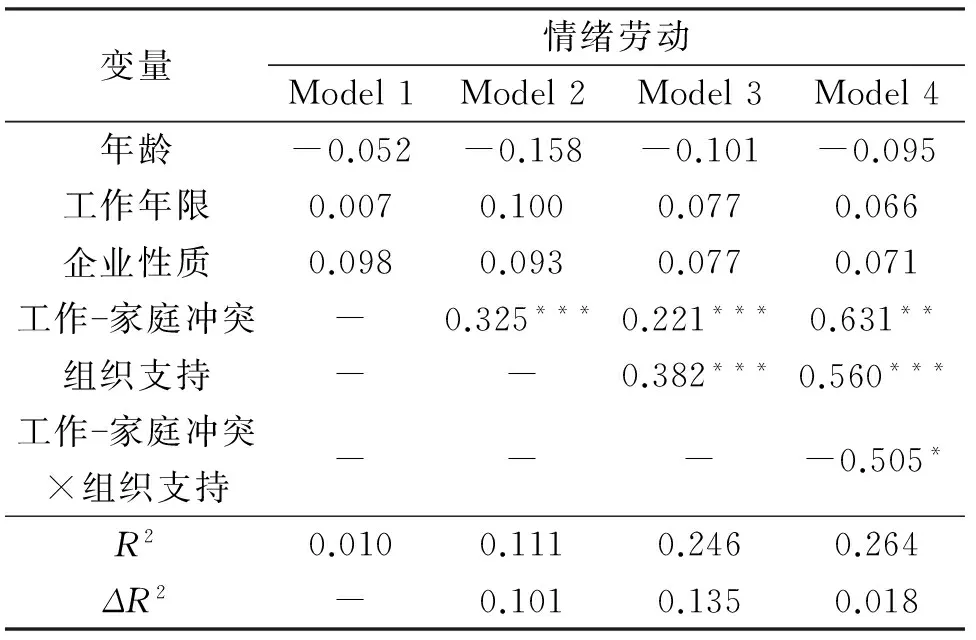

3.3.3 调节效应检验 关于组织支持感是否发挥调节作用的验证,由表3可知,在模型1、2、3的基础上,在模型4中将工作-家庭冲突与组织支持感的乘积放入回归方程中,结果发现乘积项的回归系数显著(β=-0.505,P<0.05),且方程的R2值得到了改善(ΔR2=0.018),根据调节效应判断标准[22]可以判定:组织支持对工作-家庭冲突和情绪劳动间的关系有调节作用,由此假设4得到支持。

表3 组织支持感在工作-家庭冲突和情绪劳动间的调节作用分析结果

*表示P<0.05;**表示P<0.01;***表示p<0.001

4 结论与管理启示

4.1 研究结论

本研究根据职业女性问卷调查所获得的数据,证实了职业女性工作-家庭冲突正向影响情绪劳动,工作-家庭冲突正向影响其工作压力,工作压力在工作-家庭冲突与情绪劳动间起部分中介作用;组织支持对工作-家庭冲突与情绪劳动间的关系起负向调节作用。这一结果说明,职业女性在经历工作-家庭冲突时,会产生工作压力感,个体为缓解工作压力感会损耗情绪资源,当过多的消耗时,个体为阻止资源的继续损失会进行情绪劳动;职业女性在经历工作-家庭冲突时,当感知的组织支持感越高时,越容易减少情绪劳动。

4.2 管理启示

1)组织应做好调整职业女性工作与家庭间关系的“支持点”

在实践中,一方面组织要求员工的行为与其所要求的情绪和行为相一致,另一方面,组织在其中也扮演着非常关键的角色。

具体来说,组织可以从以下几个方面努力:①上下班准时。“上下班是否准时”是对各项角色压力源影响最大的因素之一[23]。职业女性的双重角色,促使家庭和工作对她们的时间概念要求很强,上下班准时有利于职业女性调节和处理好工作与家庭间的工作冲突。②减少工作负荷。工作负荷与职业女性工作-家庭冲突呈正相关关系[24]。工作负荷的增加会造成两种现象:加班和把工作上没做完的事情带回家里,这两种现象都会影响职业女性在家庭中角色的发挥。因此,组织应适当减少职业女性的工作负荷。③平衡组织供给和个人偏好。当组织提供的工作家庭边界管理环境和个体的工作家庭边界管理偏好匹配时,个体所感知到的工作-家庭冲突水平较低,也就是说当组织的供给可以满足员工的偏好需求时,员工能表现得更好,从而减少冲突[23]。然而,个体的偏好是多种多样的,鉴于此,组织管理者可以让职业女性在进入组织之初就明确关于工作和家庭领域的组织政策,让其重塑自身偏好;还可根据个人差异,在设计工作与家庭友好政策时,允许职业女性在规定范围内自由选择,这有利于个体与组织偏好的更好匹配。

2)多方面缓解职业女性的工作压力

工作-家庭冲突是通过影响职业女性的工作压力进而影响其情绪劳动的,因此,减少职业女性的工作压力可以缓解情绪劳动对职业女性的负面影响。

具体来说,在个体层面上,职业女性要学会自我缓解,采用有效的方法去缓解工作冲突带来的工作压力感。比如创意减压,平静心情等。此外,应增强自身对冲突的认知能力,在工作-家庭冲突不可避免时,要调整好自己,把这种冲突产生的工作压力转化为一种工作动力。在组织层面上,工作方面的支持、认同员工的价值、关心员工利益等都能减缓职业女性工作家庭冲突对其工作压力的影响;此外,组织还可以为被工作-家庭冲突所严重困扰的职业女性提供心理辅导服务,使其摆正心态,放松心情,缓解工作压力。

[1] Gradey A A. when “the show go on” surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery[J]. Academyof Management Journal,2003,17(2):86-96.

[2] 马淑蕾,黄敏儿. 情绪劳动:表层动作与深层动作,哪一种效果更好[J].心理学报,2006,38(2):262-270.

[3] 高中华,赵晨.工作家庭两不误为何这么难?基于工作家庭边界理论的探讨[J].心理学报, 2014,46(4):552-568.

[4] Greenhaus J H, Beutell N J. Sources of conflict between work and family Roles[J]. Academy of Management Review, 1985,10: 76-88.

[5] Hochschild A R. The managed heart[M]. Berkely, CA University of California Press, 1983: 90

[6] Hang-yue N, Foley S, Loi R. Work role stressors and turnover intentions: a study of professional clergy in hong kong[J].International Journal of Human Resource Management, 2005,16(11): 2133-2146.

[7] 罗耀平,范会勇,张进辅. 工作家庭冲突的前因、后果及干预策略[J]. 心理科学进展,2007,15(6):930-937.

[8] Wallace J E. Job stress, depression and work-to-family conflict: A test of the strain and buffer hypotheses[J].Relations Industrielles,2005, 60: 510-539.

[9] 刘玉新,张建卫. 高层管理者的工作压力、社会支持及二者关系研究[J]. 南开管理评论,2005(6):9-16.

[10] HuangM H,Cheng Z H. The effects of inter-role conflicts on turnover intention among frontline service providers: Does gender matter[J].Service Industries Journal, 2012,32(2): 367-381.

[11] 陆佳芳,时勘. 工作家庭冲突的初步研究[J]. 应用心理学,2002,8(2):45-50.

[12] Brotheridge C M,Lee R T. Testing a conservation of resource model of the dynamic of emotional labor[J].Journal of Occupational Health Psychology, 2002,7:57-67.

[13] Grandey A A. Emotion regulation in the workplace:a new way to conceptualize emotion labor[J].Journal of Occupational Health Psychology,2000,5(1):95-110.

[14] 杨勇,马钦海,曾繁强等. 组织公平感与情绪劳动策略关系的实证研究[J].工业工程与管理, 2013,18(4):37-43.

[15] Eisenberger R, Hungtington R, Hutchison S, Sowa D. Perceived organizational support[J]. Journal of Applied Psychology,1986,71(2):500-507.

[16] LukD M, Shaffer M A. Work and family domain stressors and support: Within-and cross-domain influences on work-family conflict[J].JournalofOccupationaland Organizational Psychology, 2005,78: 489-508.

[17] 王震,孙健敏.人力资源管理实践、组织支持感与员工承诺和认同—一项跨层次研究[J].经济管理,2011,33(4):80-86.

[18] NetemeyerR G,Boles J S,Murriana R M.Development and validation of work-family conflict and family-work conflict[J]. Journal of Applied Psychology,1996,81(4):400-410.

[19] GrandeyAA. When the show must go on: surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery[J]. Academy of Management Journal, 2003,46:86-96.

[20] Cooper C L, Sloan S J, Williams S. The occupational stress indicator management guide[M]. OxfoRd: Nfer-Nelson, 1988.

[21] 凌文辁,杨海军,方俐洛.企业员工的组织支持感[J].心理学报,2006,38(2):281-287.

[22] 温忠麟 .张雷,侯杰泰.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[23] 张丽,张林,Karen Korabik.职业女性的工作家庭冲突—工作自主性和上司支持的调节效应[J].工业工程与管理,2010,15(5):87-91.

[24] 马丽,徐枞巍. 基于个人-环境匹配理论的边界管理与工作家庭界面研究[J]. 南开管理评论,2011,14(5):41-47.

[责任编校: 张 众]

The Influencing Mechanism of Family Conflict on Professional Women’s Emotional Labor

LI Yun, MAO Yaxuan

(SchoolofEconomicsandManagement,HubeiUniv.ofTech.,Wuhan430068,China)

The role conflict between work and family has been concerned by many scholars. This paper is based on cognitive dissonance theory, individual circumstance matching theory and resource conservation theory. Based on the questionnaire survey data of 227 professional women, this paper analyzes the influencing mechanism of family conflict on professional women’s emotional labor. The results show that the escalation of family conflict will aggravate work pressure of professional women in work, thus aggravating their emotional labor, and the work pressure partially mediates the influence of family conflict on professional women’ emotional labor, and organizational support moderates the relationship between family conflict and professional women’s emotional labor. The results provide some theory support for the enterprise practice.

family conflict; emotional labor; work pressure; professional women

1003-4684(2016)03-0046-05

F272.9

A

2016-03-02

国家自然科学基金青年项目(71302106)

李云(1978-), 女,湖南长沙人,管理学博士,湖北工业大学讲师,研究方向为人力资源管理,组织行为学