我国固定源实施排污许可证管理可行性研究

2016-06-20宋国君赵英煚

宋国君,赵英煚

(中国人民大学环境学院,北京 100872)

我国固定源实施排污许可证管理可行性研究

宋国君,赵英煚

(中国人民大学环境学院,北京100872)

摘要:通过对排污许可管理制度框架内的管理对象、管理机构和职责划分、排污许可证内容、实施程序进行论证和初步设计,进而从排放标准的适用性、守法监测方案的设计和执行、固定源的管理能力三个方面,对我国现阶段排污许可管理制度的可行性进行分析,提出了制定和完善排污许可管理制度体系、系统性修订排放标准、系统性设计监测方案、完善对小型排放口和生产过程的监测、分步实施排污许可证管理等建议。

关键词:固定源;排污许可证;制度框架;排放标准;监测方案

为了防止或减少污染物排放,各国均通过环境保护立法避免或减轻环境污染[1]。对于空气固定源,各国通行的做法是通过排污许可证将法律法规中的规定具体化,明确受控固定源的每个受控产排污单元需要遵守的规定,推动法律法规的执行,促进固定源的守法。我国《环境保护法》(2014年修订版)和《大气污染防治法》(2015年修订版)明确规定实施排污许可管理制度;2015年11月3日中共中央通过的《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》要求,“改革环境治理基础制度,建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制”。但是迄今为止,我国排污许可管理的相关条例、办法、指南等可执行的细则尚未出台。本研究旨在对排污许可管理制度框架进行论证和设计,对排污许可管理制度在现阶段实施的可行性进行实证研究。

1固定源排污许可管理制度框架

行政许可制度是以限制某种权利或资格的任意享有和自由运用为主导的[2],是对行政相对人追求自身利益的特定行为设置的必要条件[3]。获得许可后,行政相对人必须按许可条件从事特定行为,对行政相对人的干预贯穿整个过程。排污许可作为一种典型的行政许可制度,是以单个污染源为管理单位的微观政策手段[4],在每份排污许可证中限定每个固定源每个产排污单元的操作条件,要求固定源依规定操作。

排污许可证是企业环境守法的依据,政府环境执法的工具,社会监督护法的平台[5]。根据证据举证理论,行政相对人应承担主要的证明责任[6]。因此,固定源需要按照排污许可证载明的监测、记录和报告规定进行相应的产排污活动,证明其排放满足排放限值的要求,并由作为行政主体的政府承担查明和判断事实的责任。

1.1管理对象

排污许可证的管理对象应基于政策目标、管理能力以及管理的边际效益进行界定[7]。排污许可管理对被管理对象的经济能力、技术水平和管理水平的要求非常高,因此适用对象应当是一定规模以上的固定源。这里的固定源既不是指使用同一名称的排污单位,也不是直观地将每一个烟囱定义为一个固定源。从对空气质量影响的科学角度和与其他法律法规协调的角度论证,此处固定源定义为依法实行排污许可管理的单位,由同一法人所有,接受统一管理的一组产排污单元的集合,包括单一固定源或位于相邻区域在同一边界内的所有空气污染物(常规空气污染物和危险空气污染物)的有组织和无组织排放源。例如,美国空气固定源排污许可证制度的管理对象是《清洁空气法》规定的排放量达到或超过某个排放阈值(单一常规空气污染物100吨/年,单一危险空气污染物10吨/年)的“主要污染源”,以及由各州法规确定的小于此规模的“小型固定源”。我国固定源排污许可管理制度对于不同规模的固定源,可以由大到小分步实施,设置相应阈值,并分批次将目录公告。

1.2管理机构及职责划分

法律的实施需要创立执行机构,建立相应的管理体制,明确监督守法的职责。排污许可证管理必须明确政府和各类组织的作用与职责。职责划分要考虑集中(由国家统一组织)或者是分散(由地方政府组织)实施、公众和其他组织参与程度等问题。美国对固定源的管理采用了一种平行责任的方法[8],国会授权联邦环境保护局(EPA)在政策、标准制定和监督执行方面负有主要职责,州和地方政府经EPA授权后方可颁发许可证。根据我国环境管理体制,结合已有的研究结论,建议将固定源排污许可证定位为国家固定源排污许可证,由环保部核准,授权省级或地市级环保局发放,并负责日常管理[9]。除政府机构的直接管理外,政府与行业协会、大学、公益团体、企业等组织合作,有利于促进固定源所有者遵守法律规定,使政府执法工作更顺利,并有助于降低政府和企业的管理成本[10]。例如,制造商协会对传播仪器操作等有强烈的主观意愿;研究人员通过与政府和管理对象的沟通,能够提供改进建议;公益团体通过发布状况信息,起到对公众普及知识、协调企业与公众关系的作用;企业可以提供更加快速和低价的服务。

1.3固定源排污许可证的主要内容

“排放许可事项”是排污许可证的核心内容。在排放许可事项中,排放限值和相应的监测、记录和报告要求最为重要,是固定源必须满足的要求。此外,排污许可证中的载入事项还应包括与排污有关的生产设备清单、污染治理设施清单、对应的排污口设置及标识要求等。

排放限值的本质是确定污染物排放的“内部化”边界[11],向空气中排放污染物的固定源有责任采取控制措施,避免因生产获利产生外部损失。美国固定源排放标准主要基于控制技术制定,包括对污染物排放量、排放浓度、排放速率等的要求[12],对特殊运行状态(如开停机、故障等)的排放要求。此外,基于全过程控制的原则,对原料、生产、处置等环节也有相应的要求[13]。考虑监测能力和管理的边际成本,应当对各项限值设定合适的取值时间,如浓度限值可选取小时平均,单位产品的污染物排放绩效限值选取滚动30天平均、排放量限值选取12个月加总等。我国排放标准缺少对应于限值的平均取值时间的规定,有研究认为,对排放浓度可设定不同时间尺度(如小时、日、月、年)下的浓度限值,时间尺度越宽,要求越高,即年平均浓度<月平均浓度<日平均浓度[10]。对某种污染物的排放总量,可以根据技术经济可行性有不同时间尺度的规定,例如,对日排放总量、月排放总量、年排放总量等加以限制。

1.4排污许可管理的实施程序

排污许可证核发之前需满足一定的“排放许可条件”,包括管理工程师数量、达标方案等。固定源提供各类证明材料,制定并提交监测方案之后,发证单位依据《行政许可法》的程序,审查申请单位的资格并撰写排污许可证。排污许可证需要经过征求公众意见、公示或公听会、提交省环保厅审核、上报环保部批准后,才能正式颁发。有效期可以是3~5年,在有效期内,如果固定源排放无重大变化,所执行排放标准等要求不变。持证单位每半年向直接管理部门报告守法状况。

排污许可证正式核发后,为了判定许可证规定的履行情况,为执法行动提供证据,地方管理机关可以制定年度监督检查计划,按计划对许可排污单位进行合规检查,用于评估合规情况和支撑执法行动[14],主要核查手段为书面核查,也包括现场视察。如果没有违法排放或举报,管理部门每年至多只能现场核查一次,或3年内现场核查一次,并需要公示现场核查的报告。公众有权利与义务对排污单位的守法情况进行监督。任何单位或者个人有权在发现违法行为后向环境保护主管部门举报。

针对部分严重违反许可证规定事项的固定源,存在违规增设排污口、长期超限排放、数据造假、不按要求整改、故意隐瞒污染事故等行为,许可证管理机构可以采取适当的执法行动,查证属实后依法对固定源进行处罚。

2现阶段实施排污许可证管理的可行性分析

2.1排放标准的适用性分析

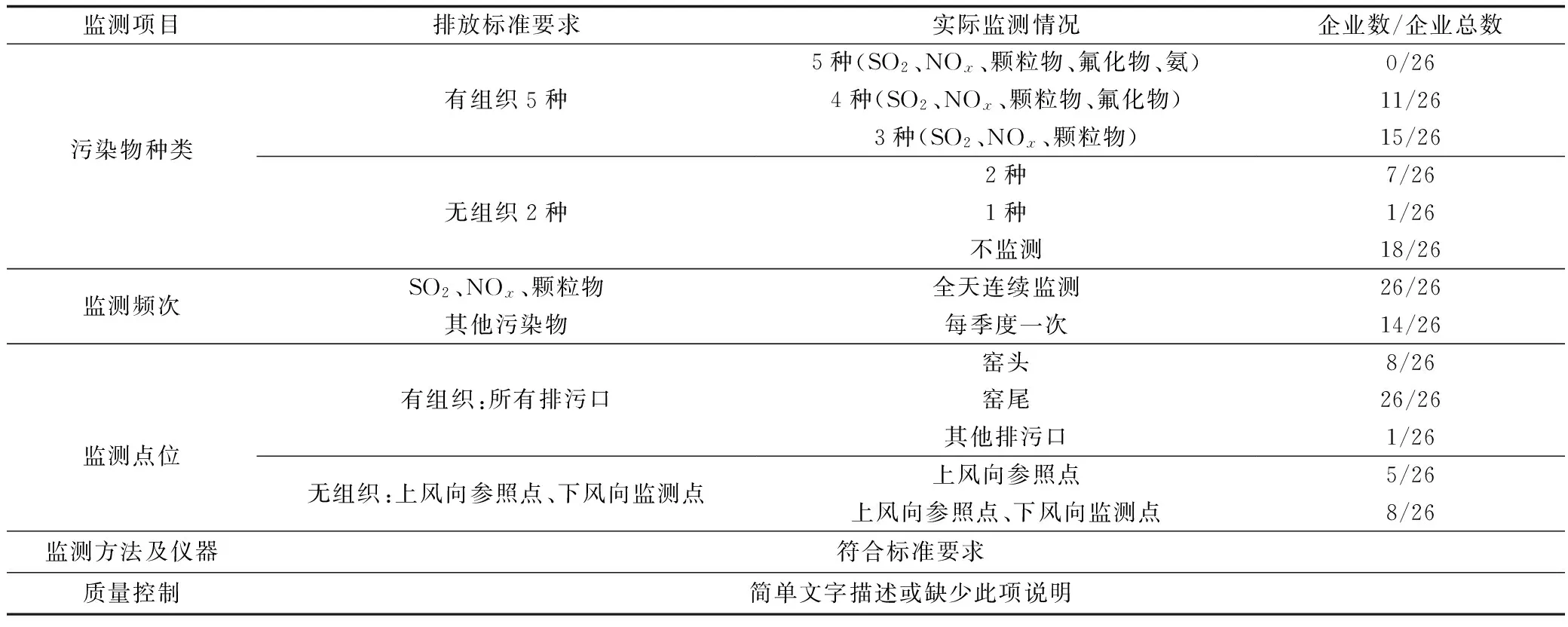

排放标准具有强制执行的法律效力,是排污许可证对受控产排污单元的核心限制要求。但是,目前普遍存在违反排放标准的“超标”现象,存在考核指标不能覆盖标准要求的全部污染物、未按照排放标准提出的监测规定进行监测、监测数据质量差、数据真实性存疑等问题。例如,对某省26家国控水泥企业的32个监测点的排放数据进行统计,3个月的SO2浓度平均有效率为76.34%,平均超标率为1.12%;NOx浓度平均有效率为75.42%,平均超标率为29.05%,其中3家企业3个月超标率均超过90%。可见,固定源的“连续稳定达标”情况并不乐观。对26家国控企业的监测方案进行分析,发现全部企业均未完全按照排放标准的监测规定进行监测。26家企业自行监测状况统计结果如表1所示。

表1 某省国控水泥企业自行监测统计信息表

表1分析可知,相关排放标准并未能充分发挥其强制执行的法律地位。最重要的原因是缺少排污许可证管理,排放标准执行不力,造成了企业守法依据不充分、守法动力不足、环境执法面临数据失真严重[15]、证据不足、形不成完整证据链等现实问题[16]、政府难以通过执法行动威慑固定源所有者认真遵守相关污染物排放标准。

此外,我国在排放标准的体系规划、污染物指标选择、限值确定等方面,多基于标准行政主管部门、编制单位、咨询专家的理解与把握,缺少规范的制定程序、统计分析方法和成本-效益分析方法,标准制定的随意性大。在不断增大的环保压力下,容易导致存在排放限值过严的问题,固定源现有的技术水平和管理能力不足以有效执行这类标准。

2.2守法监测方案设计与执行分析

监测、记录和报告要求是排污许可证中的另一项重要的“许可事项”,是排放标准等各项规定能够执行的重要因素。在排污许可管理的实施程序中,通过“固定源制定和提交监测方案—管理机关审核—监测方案载入排污许可证中—依方案监测—数据处理—排污许可证守法报告—管理机关合规监测和评估”[17]的系统化监测程序,可以使固定源守法监测更具可操作性,监测数据更规范。其核心前提条件是固定源能够合理地设计并执行守法监测方案。

目前,虽然《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》对企业自测方案提出了明确要求,但守法监测方案的设计和执行仍存在问题。首先,目前的固定源监测依然以政府监测为主,由相关环境监测站对辖区内固定源进行一定频次的监督性监测[18]。其次,各项监测规定之间的衔接性不强,难以控制监测的规范性和一致性,并且由于缺少排污许可证管理,企业自行监测比率不高[19],监测方案粗糙,监测行为不规范,自行监测数据的真实性、准确性、完整性得不到管理机关认可。

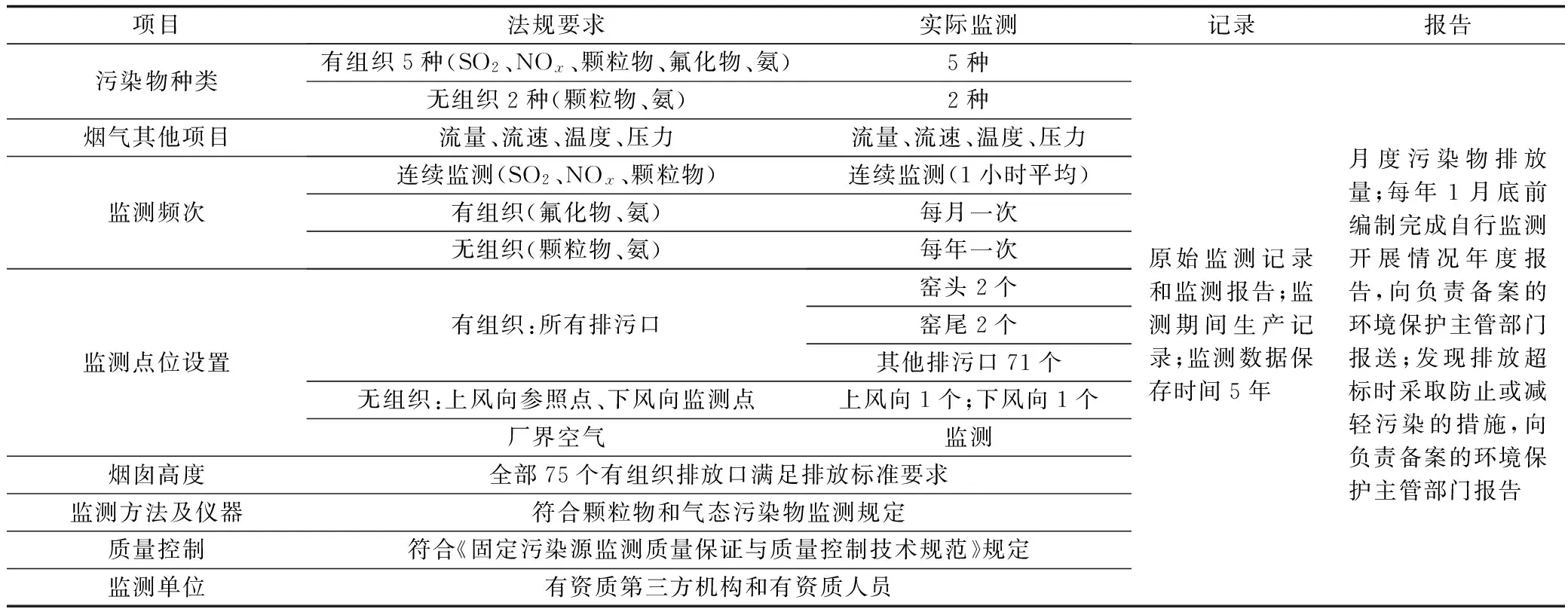

以某监测管理水平较高的水泥企业为例,水泥固定源需要遵守的监测、记录、报告规定包括《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915—2013)中的监测要求,以及其他专门法规、技术规范、规范性文件中的监测要求。监测方案由水泥企业的环管部负责制定,经相关环境保护行政主管部门审核通过后,委托有资质的第三方实施监测。监测方案内容和遵守现行监测法规的情况如表2所示。

由表2可知,案例水泥企业监测方案的制定和实施符合现有法规规定。但是,颗粒物排放存在于水泥生产的每一个环节,目前仅对窑头窑尾两个大排放口进行连续监测,对于其余小排放口则实施间断性监测。而除水泥窑外的其他71个排放口的颗粒物排放量约占总排放量的41.48%(经审核的2013年数据),因此相关排放口不能被认定为可忽略的排放单元,也就导致无法确保所有的排放口“连续达标排放”。美国针对这类小型排放口,有专门的“守法保证监测方案”制定要求,选取易于监测的替代指标连续监测,以此判断是否连续达标排放。此外,现有监测规定对排放前的“原(燃)料使用—生产—末端治理”的过程不做强制要求,且缺少特殊状态(如开停机、故障、维护)时的监测管理要求。

调查发现,案例水泥企业对进入工厂的每一批原(燃)料均进行检测并保留记录;通过中控系统记录原料用量、生产和治理设施的关键参数;巡检人员对产排污设施进行周期性检查,对无组织排放进行人工观察并记录。可见,我国管理较为完善的大型水泥企业可以达到类似于美国排污许可证的监测、记录和报告要求,获得完整的“原(燃)料使用—生产设施运行维护—治理设施运行维护—末端排污”的全过程数据,保证监测数据“可追溯、可核查”。

表2 法规规定的监测要求和遵守情况

2.3固定源对产排污过程的管理能力分析

大型固定源基本实现全生产线中控系统控制管理,并按照ISO14001标准要求,将环境管理要求落实到企业的各个层次,由“企业—车间—班组—岗位”将环境管理措施分解到生产过程的各个环节,固定源已经具备实施排污许可证管理的基本能力。

案例水泥企业设有环保管理部,与生产管理部统筹管理生产和污染防治工作。设有专职环保管理人员,负责CEMS管理、监测报告管理,完成环保局要求企业承担的排污申报、总量减排数据收集与统计、环境统计数据填报和排污收费等工作。以上工作可以整合进入排污许可证中,实施“一证式”管理,增加的培训费用和聘请少量人员费用对企业整体成本的影响可忽略不计。

3结论与建议

(1)由于在现有法律框架下可行,建议尽快出台固定源排污许可管理条例和其他配套政策。建议尽快起草并出台《排污许可证管理条例》,将环评、三同时、排污收费等环境管理制度整合进排污许可管理制度。制定配套的《排污许可证收费办法》和《固定源环保工程师资质认定与培训办法》,为政策执行提供资金保障和人力支持。制定许可证申报实务、监测方案制定、数据处理与上报系统使用指南、许可证撰写者指南、合规评估计划制定与报告等导则,保证条例能够规范执行。

(2)现有排放标准不能满足排污许可证管理的需求,建议进行系统性修订。建议先行实施排污许可证管理,获取固定源的详尽排放数据,通过科学的程序和方法重新修订各行业的排放标准。

(3)现有监测方案不能完全证明“连续”达标排放,建议设计系统化监测程序和适用于不同规模排放口的替代监测要求,使固定源守法监测更加规范。按照“固定源制定和提交监测方案—管理机关审核—监测方案载入排污许可证中—依方案监测—数据处理—排污许可证守法报告—管理机关合规监测和评估”的系统性流程修订现有的监测规定,增加对特殊状态的监测管理要求,增加生产过程阶段的监测和记录要求。参考美国“守法保证监测”规定,制定补充强化监测规定,要求固定源选取能够连续监测的替代指标,确保小型排放口连续合规排放。

(4)大型固定源现有管理水平能够满足排污许可证管理的需要,建议按照固定源的规模大小,分步实施。在《排污许可证管理条例》出台前,分行业、分规模、分生产工艺流程,选取大型固定源进行试点,根据试点情况,为制定各类导则提供数据、管理等方面的支持。《排污许可证管理条例》出台后,由环保部设置阈值,并分批次将各个阶段执行排污许可管理的固定源目录进行公告。

参考文献(References):

[1]汪劲. 环境法学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014: 322.

[2]方世荣. 行政许可的涵义、性质及公正性问题[J]. 法律科学, 1998(2): 29- 33.

[3]罗文燕. 行政许可制度之法理思考[J]. 浙江社会科学, 2008(3): 60- 65.

[4]钱文涛. 中国大气固定源排污许可证制度设计研究[D]. 北京: 中国人民大学环境学院, 2013.

[5]曹红艳. 环保部将实行排污许可“一证式”管理[EB/OL]. (2015-12-15) [2016-01-18].http://env.people.com.cn/n/2015/1205/c1010-27892712.html.

[6]卞为民. 行政许可证据制度研究——以规划行政许可为视角[D]. 苏州: 苏州大学, 2010.

[7]宋国君. 排污许可证,怎么做才专业?[J]. 环境经济, 2015(ZA): 4- 6.

[8]美国国家环保局. 环境执法原理[M]. 王曦, 译. 北京: 民主与建设出版社, 1999: 90- 98.

[9]钱文涛, 宋国君. 空气固定源,一证式管理怎么实现?[J]. 环境经济, 2015(ZA): 7- 9.

[10]宋国君, 赵英煚, 黄新皓. 论我国污染源监测管理的改革[J]. 环境保护, 2015(20): 36- 39.

[11]Y. H. Farzin. The Effects of Emissions Standards on Industry[J]. Journal of Regulatory Economics,2003, 24(3): 315- 327.

[12]周军英, 汪云岗, 钱谊. 美国大气污染物排放标准体系综述[J]. 农村生态环境, 1999, 15(1): 53- 58.

[13]宋国君, 韩允垒, 王晨, 等. 基于循环经济的中国污染物排放标准体系设计[J]. 环境工程技术学报, 2011, 1(3): 215- 220.

[14]赵英煚, 宋国君. 守法监测与合规核查,固定源监管的关键[J]. 环境经济, 2015(ZA): 13- 14.

[15]张亮, 周宏春. 多措并举解决环境数据失真问题[N]. 光明日报, 2015-08-19(16).

[16]环境保护编辑部. 加大培训力度,提高办案能力[J]. 环境保护, 2015, 43(14): 66.

[17]宋国君, 赵英煚. 美国空气固定源排污许可证中关于监测的规定及启示[J]. 中国环境监测, 2015(6): 15- 21.

[18]胡文翔, 屈晓萍. 监督性监测中如何识别企业违法排污行为[J]. 环境保护, 2012(6) : 51- 52.

[19]中国环境监测总站. 2012 年国家重点监控企业固定源自行监测能力调查报告[R]. 北京: 中国环境监测总站, 2013.

The Feasibility Study of Implementing Operating Permit Management on Stationary Sources

SONG Guo-jun, ZHAO Ying-jiong

(School of Environmental and Nature Resources, Renmin University, Beijing 100872, China)

Abstract:The targets, management bodies and their responsibilities, content and implementation procedures of operating permits are demonstrated. The feasibility of current operating permit system in China is analyzed in terms of the applicability of emission standards, the design and implementation of appliance monitoring plan, and management ability of stationary sources. This paper put forward the following suggestions: to improve the current permit system, to systematically revise the emission standards, to systematically design the monitoring scheme, to improve the monitoring on small discharges and production process, and to implement the permit management step by step.

Key words:stationary sources; operating permits; system framework; emission standards; monitoring plan

收稿日期:2016-01-18

基金项目:国家社科基金重点项目——雾霾的成因及综合治理对策研究(15AJY010)

作者简介:宋国君(1962—),男,黑龙江东宁人,教授,博士,主要从事环境政策、环境规划与管理、环境经济学研究,E-mail:songguojun@ruc.edu.cn

DOI:10.14068/j.ceia.2016.02.003

中图分类号:X323

文献标识码:A

文章编号:2095-6444(2016)02-0009-05