对公地悲剧理论适用边界的探讨

2016-06-16阳晓伟闭明雄庞磊

阳晓伟++闭明雄++庞磊

摘要:长期以来产权经济学界存在一种“公地即悲剧”的倾向,试图将所有在“公地”领域发生的悲剧都用公地悲剧理论来解释,人为夸大了公地悲剧理论的适用范围与程度,并得出不恰当的政策建议。公地悲剧理论的适用边界应为以下四个方面:第一,有限进入式公地,而非开放进入式公地,才是现实中公地的主要形式,它们通常存在各种各样的管理制度,没有先验性的证据表明这类公地必然会导致悲剧;第二,公地悲剧理论将公地使用者高度简化为经济人,而这种假设本身是有争议的;第三,在行为成本未知或完全无意识的状态下,即使是人类行为造成“公地”使用不当的悲剧,也不能用公地悲剧理论来解释;第四,囚徒困境只是公地博弈的一种解,但并不是唯一解。

关键词:公地悲剧;适用边界;开放进入式公地;有限进入式公地;无法进入式公地;经济人;行为成本;囚徒困境

中图分类号:F590 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2016)04-0036-09

一、引言

自从1968年哈丁在《科学》杂志上发表《公地悲剧》以来,“公地悲剧”思想迅速流行开来,并演变成一套正式的经济学理论,成为许多经典经济学教材的重要内容。“公地悲剧”理论的主要应用领域是与人类生存发展密切相关的生态环境问题,诸如全球气候变化、环境污染和物种多样性被破坏等。随着上述生态环境问题的日益严峻,该理论本身的地位也在迅速上升[1],它的应用范围逐渐突破了传统的生态环境领域,比如有些学者将它运用于金融危机、国企改革、医药改革和高校过度举债问题等等。“公地悲剧”几乎已经成为一个家喻户晓的词汇。

然而,理论界和实务界对公地悲剧理论的应用,存在过度使用和误用这两个突出问题。其一,过度使用。它又包含两个层面:夸大公地悲剧理论的适用范围,人们倾向于将一切对公共资源(公地)使用过度的悲剧都用哈丁式的公地悲剧理论来解释,却忽视了有些资源即使不以“公地”的形式存在(比如“私地”,即私有财产),也有可能发生过度使用的悲剧;夸大公地悲剧的悲剧性程度,由于制度的广泛存在性,以及人类的利他性基因等,公地使用者具有保持合作的倾向,现实中的公地使用即使存在悲剧的一面,但未必都像公地悲剧理论所推断的那样具有“毁灭性”。其二,误用。公地悲剧理论是建立在一系列前提假设的基础之上的,忽视这些假设对理论生搬硬套,就会对现实公共资源治理问题得出错误的结论和解决方案。比如长期以来,主流经济学对公共资源治理问题开出的“药方”,就是主张将“私有化”或者“利维坦”作为走出公地悲剧的唯一方案,但事实证明这是一种对公地悲剧理论的误解和误用。

2009年奥斯特罗姆因证明“第三条道路”——社区自主组织与自主治理——在某些条件下可以避免“公地悲剧”,而成为第一位获得诺贝尔经济学奖的女学者。尽管奥斯特罗姆及其追随者的研究成果构成了对公地悲剧理论的重大突破和挑战,但是学术界继续运用该理论解释具体现实问题的势头却依然很强劲,且有增无减。有趣的是,究竟公地悲剧理论的适用边界何在,却鲜有学者进行深入探究,这种情形对于国内研究现状而言尤其如此。因此从学理角度厘清公地悲剧理论的适用边界,是公共资源治理领域的一项重要与紧迫的任务。

本文将从四个不同的角度探讨公地悲剧理论的适用边界:第一,广泛存在的制度压缩公地悲剧的适用空间;第二,有缺陷的人性假设压缩公地悲剧的适用空间;第三,人类认知局限性压缩公地悲剧的适用空间;第四,虽然囚徒困境是公地博弈的一种解,但不是唯一解。

二、广泛存在的制度压缩公地悲剧的适用空间

早期产权理论家们并未对公地进行具体分类(比如Gordon,1954[2];Demsetz,1967[3];Hardin,1968[4]),在他们的作品中“公地”往往就是开放进入式公地的同义语,从而得出“公地即悲剧”的结论,严重夸大了公地悲剧理论的适用范围和程度。事实上许多公地只是在一定范围(比如一个自然村落)内的人群才有权使用,对于该范围之外的人而言,它们其实是一种近似的排他性资源,而且公地使用者之间通常还存在一定的管理规则,这正是许多公共牧场和渔场等区域性“公共资源”得以长期延续的重要原因(Smith,2008)[5]。

根据排他性强弱,理论上可以将公地划分为三类:开放进入式公地(open access commons)、有限进入式公地(limited access commons)和无法进入式公地(forbidden access commons)。完全开放进入式和无法进入式公地是两种极端的形式。对于开放进入式公地,大概只有以下情形才能与之相近:在缺乏国际合作的历史时期,大气、专属经济区以外的公海、外太空等。无法进入式公地则是“反公地”的极端形式,它会导致资源完全无法得到使用的终极“反公地悲剧”。①但这只是一种理论上的情形,比如假设对于某一项资源加以利用的前提是,要求规模极其庞大的集体中的每一位个体成员的全体同时一致同意(simultaneous unanimous consent),从而导致资源标的物“无法进入”和无法使用的极端反公地悲剧。

有限进入式公地才是现实中具有普遍意义的公地类型。它有时也被学者们(如Heller,2013[6])称之为“群体开放进入式公地(group access commons)”,它是指资源在特定群体(比如一个村落、一个家族等)内部近似于“自由使用”,但是对于该群体外部成员而言则具有相当明确的排他性的情形。大量关于公共资源的实地研究表明:对于“有限进入式公地”,即便资源在群体内部也不是完全自由使用的,因为公地上或多或少存在着管理制度(如McCay,1995[7];Rieser,1999[8];奥斯特罗姆,2012[9])。

给人以“开放进入式公地”印象的案例多见于传统社会,或者近现代经济落后地区。越是在传统社会或者经济落后地区,由于资源使用者的文化水平(比如识字率)较低,缺乏专门的法律素养,再加上信息闭塞、群体成员较为稳定和固化,基本属于“熟人社会”,违反规则或者“不合作”的成本很高,他们往往很少就公共资源(比如牧地、渔业、灌溉用水、林地等)的管理订立“白纸黑字”的正式制度。但这并不意味着当地的公共资源(公地)是没有管理和开放进入式的,传统社会的人们大都倾向于利用“习俗、惯例、族规、意识形态”等“乡规民约”之类的非正式制度来管理公共资源。虽然不能就此断定,非正式制度足以确保公共资源的长期有效利用(还需要具体问题具体分析),但是确实有大量研究表明上述非正式制度可以对“搭便车”问题产生不同程度的抑制,并对集体行动产生积极促进作用,进而避免或削弱“公地悲剧”(McKean,1982[10];Feeny,1992[11];奥斯特罗姆,2012[9],这一点即使哈丁本人后来也是不得不承认的(Hardin,1998[12])。

可见开放进入式公地和无法进入式公地都会导致悲剧,前者会导致资源遭受毁灭性开采的公地悲剧,而后者则会导致资源完全无法得到利用的极端反公地悲剧。但是作为公地的“常态”,有限进入式公地却未必造成悲剧的结局。

三、有缺陷的人性假设压缩公地悲剧的适用空间

哈丁笔下的公地使用者(commoners)具有明显的经济人特征。这种公地使用者人性假设不仅是公地悲剧理论的基础,也是让生态学家的作品《公地悲剧》能够被主流经济学所吸收的关键因素。然而作为古典、新古典经济学大厦重要基石的经济人假设,本身具有相当大的争议,它大体上经历了一个从绝对化到吸纳批判者的思想,向相对化转变的过程。尽管学术界对于该问题的讨论已经相当丰富,但是在公地使用者背景下重新考察经济人假设,对界定公地悲剧理论的适用边界是不可或缺的环节。哈丁式公地悲剧理论中公地使用者被高度抽象为同质化理性、自利的经济人,而且彼此之间无交流、不信任,只追求短期利益。

(一)理性假设

经济人假设给反对者授以的最佳“把柄”是传统经济人100%的完全理性,这与现实相脱节的程度非常明显:现实世界几乎不可能存在完全理性的决策者。首先,人脑的信息处理能力是有限度的;其次,很显然许多场合(诸如感动、冲动和愤怒等“情感因素”),也会对人脑的理性决策能力造成干扰。退而言之,即使不考虑人脑的信息处理能力,由于“天下没有免费的午餐”和正的交易费用,获取信息是需要付出成本的,这就不可避免地导致“信息搜寻悖论”②。考虑到这些因素,部分经济学家逐渐放弃或者放松了完全理性假设,转而接纳了“有限理性”,不再强调经济人目标函数的“最优解”,而是追求“满意原则”,③这一转变的实现很大程度上归功于1978年诺贝尔经济学奖得主,美国经济学家赫伯特·西蒙(Herbert A.Simon)的研究。

在与“公地悲剧”有关的公共资源开发问题上,资源开采者(不排除管理者)对资源系统本身的了解往往是不充分的,他们的许多决策遵循的是“拇指法则”或者“经验法则”(Feeny等,1996[13];Moxnes,1998[14])。

(二)自利假设

经典公地悲剧模型之所以能够推导出“过度使用的悲剧”这个确定的单一解,还在于它基于人性“自利”的假设,比如“每个牧民都只顾自己的利益,在公地上尽情扩大自己的放牧量;每个渔民都只考虑自己的利益,在公共渔场上尽情扩大自己的捕获量”。仅次于完全理性假设,100%的完全自利假设也备受诟病。毕竟现实中的人怎么会完全自利,全然不顾及他人(甚至它物)的利益和感受?即使有,那也一定是极少数。生活体验和直觉告诉我们,“恻隐之心人皆有之”,除利己之外人在很大程度上也存在利他的一面。杨春学(2001)[15]将利他之心区分为“有条件的利他”④和“无条件的利他”⑤两类。杨春学教授认为,“有条件的利他”可以视为一种“开明的自利”,仍然可以被纳入广义上自利的经济人模型分析当中,并构建了一个能容纳“对他人福利的关心”的个人效用函数模型:Ui=ui(ci)+δuj(cj)。⑥

但是对于后者是否适合纳入经济人假说,学界尚存争议:在经济学帝国主义者(比如加里·贝克尔)看来,即便是毫不留名的慈善行为也可以被纳入经济人分析框架当中,理由是他们通过这种善行可以使自己获得某种心灵上的“慰藉”,试图将经济学基于“成本—收益”计算的思维方式拓展到人类的几乎全部行为分析之中。这虽然有助于扩大经济学的研究范围和影响力,但是也存在许多问题并招致了众多社会科学家的不满,他们因此而得到了一个不太好的名声——“经济学帝国主义”;对于将“无条件的利他”硬生生地纳入经济人假设的做法,许多经济学家持保留甚至完全否定的态度。

从自然科学的角度,已经有研究成果显示:人类在基因层面上,除自利基因之外,确实还存在着利他性质的基因。例如田学科(2005)写道,“由以色列希伯莱大学心理学家爱伯斯坦领导的研究小组,通过长期研究,从遗传学角度,首次发现了促使人类表现‘利他主义行为的基因,其基因变异发生在11号染色体上。调查发现,大约有2/3的人携带有‘利他主义基因。但研究人员认为,一定还有其他‘利他主义基因有待发现。‘利他主义基因可能是通过促进受体对神经传递多巴胺的接受,给予大脑一种良好的感觉,促使人们表现利他行为。这意味着多巴胺在忠实于社会道德准则的利他行为中发挥着十分重要的作用”(转引自杨春学,2005,P23[16])。

此外,国外还有大量研究(除经济学之外,还有社会学、心理学和政治学等)支持利他性动机在人类行为决策方面占据着重要一席之地的看法,在重复博弈中,搭便车行为并非人类行为方式的全部,更不能说是放诸四海而皆准的(如Mestelman和Feeny,1988[17];James,1988[18];Feeny等,1996[13];Burke,2001[19])。在考虑到公地使用者的利他性动机之后,公地悲剧的悲剧性程度便会有所削弱。

(三)无交流、不信任和短视化假设

经典公地悲剧模型对“人性”的高度抽象还表现在:认为公共资源利益相关者(stakeholders),尤其是竞争性使用者之间,缺乏甚至完全没有交流和信任,以及资源使用者过度追求短期利益等方面。虽然在公地背景下,由于个人收益和成本之间的比例关系不平衡,在很大程度上使用者确实表现出了上述倾向,但是在现实场景中,无交流、不信任和短视化显然并不是绝对的。人与人之间的信任通常建立在持续不断交流的基础之上,在某些情况下,如果信任度足够高,人们也有可能走出“囚徒困境”——公地悲剧高度简化和极端的一种博弈形式。信任是一种无形的“社会资本”,而且它在解决搭便车问题和集体行动困境方面能够发挥重要作用。因此如果公共资源使用者之间具备足够的信任,那么即使产权缺失或者没有外界强制,避免公地悲剧也存在某种现实可能性。尽管不能就此判定交流必然导致信任与合作,但是在考虑到人与人之间的交流互动,以及道德因素之后,“不合作”或者“背叛”就不再是公地博弈的确定和唯一的解了。

在不少现实公共资源利用情形中,公地使用者不仅可以进行交流、谈判,甚至还可以制定规则对不合作者实施报复或者惩罚。尽管这些因素并不足以确保彻底规避公地悲剧,但是至少为解决公地悲剧保留了达成“合作”的可能性(Godwin和Shepard,1979[20];Berkes,1986[21];Ostrom和Gardner,1993[22];Feeny等,1996[13];奥斯特罗姆,2012[9])。在长期交流互动情境中,即便简单的“以牙还牙”策略也能增进资源使用者之间的合作。再者,Hirshleifer和Rasmusen(1989)[23]证明了,在有限期博弈当中,只需要一点点道德感,比如背叛行为将会被社会所不容(social ostracism),就足以使得合作变成一个占优策略。此外,在多期博弈背景下,许多公共产权资源管理的情形为规则的学习和演化提供了余地,新的制度安排有可能会使刻板的一次性博弈下的“背叛”转变成“合作”(Feeny等,1996)[13]。

接下来分析资源使用者的“短视化”假设。Feeny等(1996)[13]指出经典公地悲剧模型认为个体是短视的,总是倾向于只做短期考虑,因此推导出来的结论是,利润最大化的理性人会无视自己的行为对他人和未来的长期影响。经验研究表明,现实当中公共资源的使用者通常并不像哈丁等学者所假设的那么短视,比如美国俄勒冈拖网捕鱼船长对于自己将会有多长的时间从事捕鱼行业的回答为:“从20年到永远不等”的区间;大部分渔民预测自己将从事渔业直到退休,或者死亡的那一刻,“据受访者称,他们还是希望对渔业提供一种能够维持长期可持续的管理”(Feeny等,1996)[13]。一般来讲,使用者对于资源可持续性的关注(长远眼光)应当与资源本身对使用者的重要性程度关系密切,对于那些足以影响到他们生存的公共资源而言,使用者大多不会表现得那么短视,只有对那些重要性程度一般,甚至是微不足道的公共资源而言,使用者才容易表现得“不在乎”或者“短视”。

对于公共池塘资源(公地的另一种表达范式)使用者,Ostrom等(1999)[24]按照采取合作态度由弱到强的顺序将他们归纳为四种类型:(1)总是以狭隘、自利方式行事,在困境情形中绝不合作者(搭便车者);(2)除非能够确保不会被搭便车者所“剥削”,否则拒不合作者;(3)期望别人采取合作态度而首先发起合作行为者;(4)或许还存在一少部分无条件的利他者,他们总是追求集体的更大利益。可见,现实中的公地使用者并不都是目光短浅和自私自利的。如果考虑到公地使用者复杂与多面的人性,而不是高度简化的经济人假设,那么公地悲剧理论的适用空间就会得到较大程度的压缩。

四、人类认知局限性压缩公地悲剧的适用空间

公地悲剧的症结在于资源使用的收益完全归开采者个人所得,而成本却由整个集体(甚至全社会)共同承担引致的负外部性,当它作用于具有使用上的“竞争性”却不具备产权上的“排他性”资源时,就会导致过度投资、过度使用和经济租金耗散的悲剧。公地悲剧是一种理性人基于个体“成本—收益”核算的自利行为导致集体非理性行为。笔者将以“公地悲剧”理论应用最为频繁的三个领域——物种多样性被破坏、全球气候变化和公共渔业问题为例展开分析。在这些领域中人们完全能够意识到自己的开采利用行为,如过度捕捞鱼类、过度猎杀野生动物、大量排放有害气体对“公地”的破坏作用吗?答案是:未必。

当人类对于自身行为对“公地”造成的影响认知谬误、不充分,或者干脆毫无意识时,即使客观上他们的行为确实构成了对“公地”的破坏,也不适合运用“公地悲剧”理论来解释。已经有确凿的证据表明,这种对“公地”认知上的局限性从古至今都是存在的。

(一)宿命论造成的“无知”

宿命论是一种带有强烈宗教色彩的唯心主义世界观,它通常是指将自然过程或者现象,视为完全取决于某种不受人类控制的外在精神力量所主宰的信仰(Burke,2001)[19]。在人类尚处于未开化的远古时代,乃至近代某些闭塞的部落中,宿命论非常盛行。下面通过两个现实案例来阐明它与公地悲剧理论适用边界之间的关系:一个是19世纪早期的北阿尔冈琴(boreal Algonquians,现位于加拿大西南部地区);另一个是20世纪80年代的巴布亚新几内亚(太平洋岛国)。

19世纪早期欧洲商人将现代化捕猎技术,如枪支、钢制捕兽夹等带到北阿尔冈琴,当地人很快就掌握并“迷上”了这些现代化狩猎工具,因为这意味着他们可以获得更多兽皮以换取欧洲人的商品(Brightman,1987)[25]。不难想象在没有限制性措施的条件下,现代化捕猎技术与市场化商品交易的结合必然会导致对猎物的大规模杀戮。但是猎物存量锐减,却并没有使当时北阿尔冈琴地区的人们放弃过度猎杀行为。其理由在今天看来是相当滑稽的,他们认为“猎物在被猎人杀死之后立刻就会获得重生,猎杀行为反而会增加猎物的数量”(Burke,2001)[19]。

当猎物数量降低到一定程度时,北阿尔冈琴人应该能够意识到猎物确实减少而不是增加了。但即使是这样,他们仍然“不思悔改”,而是将猎物的减少归结为某种不受人类控制的神灵的力量。他们拒绝采取包括限制捕猎在内的保护性措施,为了满足对猎物的需求,他们转而侵占其他部落的地盘,或者迁移到其他破坏程度较轻的地区。正如Brightman(1987,P135)[25]所写的:“在考虑到认为猎物数量锐减、外族入侵都是神灵主宰的视角之后,认为战争或者保护措施具有现实意义的观点就是令人怀疑的。一套有效的保护制度(以避免‘公地的悲剧)需要关于实用技术的知识和一种认知作为前提,这种认知包括两个方面:(1)随意猎杀会导致猎物数量下降;(2)有控制的或者选择性的狩猎有助于维持猎物的可持续性。但是似乎上述条件在1850年之前完全不存在。”

无独有偶,20世纪80年代巴布亚新几内亚的情形,与19世纪早期北阿尔冈琴的案例具有惊人的相似之处,据Carrier(1987,P151)[26]所写:“(波南人相信)由于人类对环境的影响是如此的微不足道,以至于保护措施其实是不可能的……波南人反对政府的计划,因为放弃捕猎和享用海龟的代价实在是太高了,而且他们觉得这不能带来任何回报。如果就像政府所说的,海龟已经濒临灭绝,那也是上帝的旨意。停止猎杀海龟并不会使上帝收回成命,然而这对于波南人而言却要做出巨大的牺牲。”

不得不承认,北阿尔冈琴地区和巴布亚新几内亚这类“公地的悲剧”属于过渡期的特殊现象,它们已经成为历史,而且延续的时间应当是比较短暂的。这是因为:一方面,在现代化捕猎技术进入之前,土著居民的“宿命论”与他们的生活方式乃是相容的,原始的捕猎技术和自给自足的自然经济状态,显然不足以对猎物种群的延续构成威胁;另一方面,尽管原始落后的认知演变成能与现代捕猎技术以及生态环境可持续发展相匹配需要一个过程,但是这个过程只是过渡期而非“常态”。

(二)现代复杂的科技与社会经济环境造成的认知障碍

如果说宿命论式信仰造成的“无知”不具备普遍性和当代价值,那么接下来将要阐述的案例则并非如此。现当代人类面临的环境问题的复杂性程度,已经远远超出了“部落渔猎”和“公共牧场”这类简单情形。在科技进步、工业革命、城市化、经济社会全球化等因素的共同作用下,人类不断创造出日益复杂的生态布局,生态环境所隐含的因果关系在时间、空间和人际间的跨度非常大,以致造成环境问题的许多原因和中间环节很难被人类所识别。这种急剧变化使得公众,甚至科学家都很难及时而准确地洞察某些环境问题与人类活动之间的关联。

由于科技革命和产业革命的推动,我们的地球变成了“地球村”。在全球气候变化、臭氧空洞、酸雨、物种多样性被破坏等全球性环境问题面前,我们可以将整个地球理解成一片统一的大“公地”。然而国际贸易、跨国公司、全球经济一体化和现代劳动分工等,在很大程度上改变了全球化大“公地”和公地使用者之间的关系,导致大“公地”的使用成本难以准确测度和界定。我们面临的全球化大“公地”问题变得高度复杂,在某些范围内超出了人类的认知水平,例如20世纪人们一度将臭氧破坏和全球气候变暖混为一谈,“在20世纪早期氟利昂被当作制冷剂使用时,它被认为是致命性氨气的可靠替代品(Stern等,1992)尽管臭氧层消耗在20世纪60年代就已经引起了人们的注意,但是直到70年代人类才怀疑氟利昂对臭氧层的破坏性。更严重的是,温室气体的聚集在经历了好几个世纪之后的1938年,人类才开始怀疑它们会导致全球气候变暖,而且直到20世纪80年代才引起人类的广泛重视(Newton,1993)。……就算到了20世纪七八十年代,甚至还有大量民众将全球变暖和臭氧层空洞混为一谈。有研究表明,大部分人认为温室效应和滥伐森林是造成臭氧空洞的主要原因,而全球气候变暖则是核能所导致的”(转引自Burke,2001[19])。

由此可见,无论是比较久远的历史时期还是近当代,都存在公地被人类破坏,而破坏者们却并不知情的情形。动物被过度猎杀导致物种多样性受到威胁,过度排放氟利昂导致臭氧层破坏,温室气体大量排放造成全球气候变暖,都是在大“公地”领域发生的悲剧,但是在资源使用者(也是破坏者)未认识到自己的行为构成对“公地”的破坏时,并不适合利用“公地悲剧”理论来解释。因为“无知”的人们并不知道自己的行为会对他们赖以生存的自然资源(公地)造成破坏,他们的决策不能算作基于“个体获得全部收益却只承担部分成本”的判断或者计算而做出的——他们只了解“破坏行为”的个人收益,但对由此造成的社会损失却并不知情。因此这类在“公地”领域发生的“悲剧”,超出了“公地悲剧”理论所能解释的范畴。

(三)公共渔业困境中的认知局限

在有关公地悲剧的全部案例中,公共渔业一度是使用最多的情形。只要一提起公共渔业的过度捕捞、过度投资,人们就会习惯性地将它归结为“公地悲剧”。但是,“公地悲剧”最多只能部分地解释公共渔业困境。除此之外,渔业生态学本身的复杂性造成人们认知上的障碍,也是造成公共渔业治理失当的重要原因。

即使产权明确,渔业资源的治理也未必能够取得成功。Clark(1985,P11)[27]指出,“……除非将它归结为生态经济系统可能存在真实的误解,否则渔业方面缺乏对自身长远利益的关心仍然很难解释清楚。”类似地,在奥斯特罗姆(2012)[9]看来,资源治理其实是一个相当复杂的过程,即使个体利益与集体利益不一致的问题得到解决,资源治理问题依然存在,资源治理可以被描述为一种在不确定条件下的动态、非线性的最优化问题;最先进的技术和管理手段不一定为资源治理者所知所用,资源治理其实只存在近似最优化的解决方案。

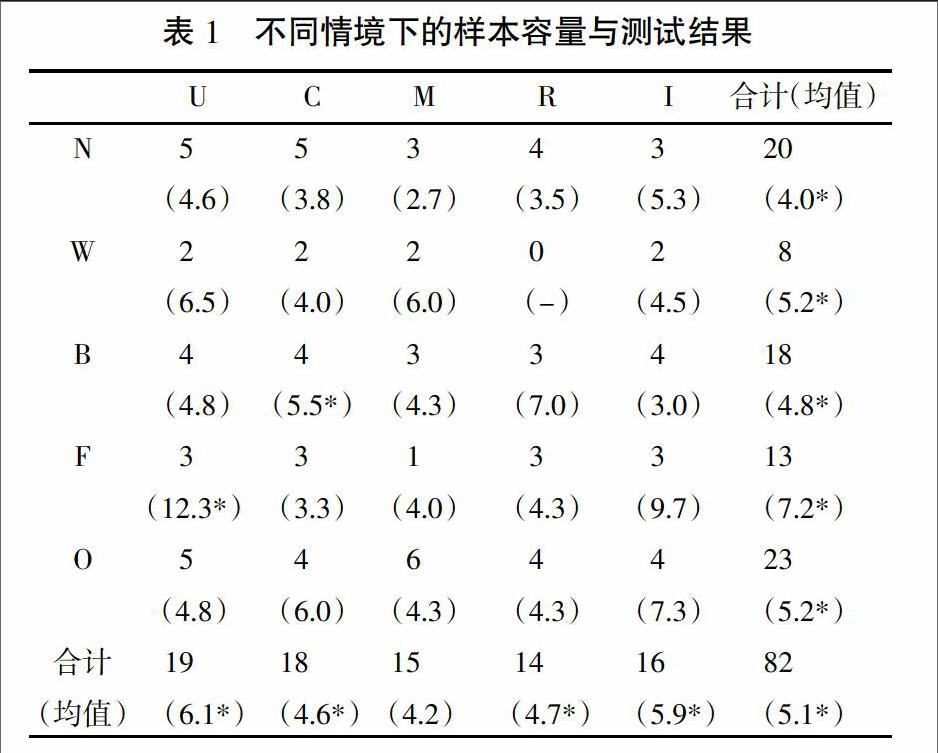

上述学者的“猜测”被挪威卑尔根大学教授埃尔林·莫克斯的实验研究所证实。莫克斯的83名被试者都是从挪威资深的渔业从业人员中招募的,通过可控的实验室实验,他证明了即使分别赋予每一位被试者完全私有化的产权,也不能达到渔业开发最理想的状态——依然存在严重的过度投资和过度捕捞行为,结果如表1所示。

埃尔林·莫克斯的实验结果可以解释如下:当采用纯私有化模式时,与理论上的最优投资规模相比,被试者依然持续过度投资(最终导致大约60%的过度投资);而过度投资又进一步造成过度捕捞的结果——平均而言资源(鱼类)本身的数量被削减为最优数量的大约85%。因而从实验经济学的角度证实了:除个体利益与集体利益相悖的“公地机制”之外,对资源系统本身(以渔业为例)认知的偏差与谬误,也会导致资源过度开采和过度投资的“悲剧”;就短期而言(以掌握资源系统足够信息为长期),即使对公共资源实施私有化也并不必然确保资源管理的成功。因此该案例从实验经济学角度证明,公地悲剧理论确实被过度使用了。

五、囚徒困境不是公地博弈的唯一解

许多学者利用“囚徒困境”博弈来表示公地场景下竞争性牧民之间的关系,并倾向于将囚徒困境与公地悲剧等同起来。“囚徒困境”是指两个被警察分别监押且共同作案的囚犯,警察将他们隔离开来进行单独审讯,在审讯的过程中两个囚犯之间不能做任何信息沟通,两名个体理性的囚犯选择占优策略(即揭发彼此罪行),最终导致使两名囚犯被判更长徒刑的情形。

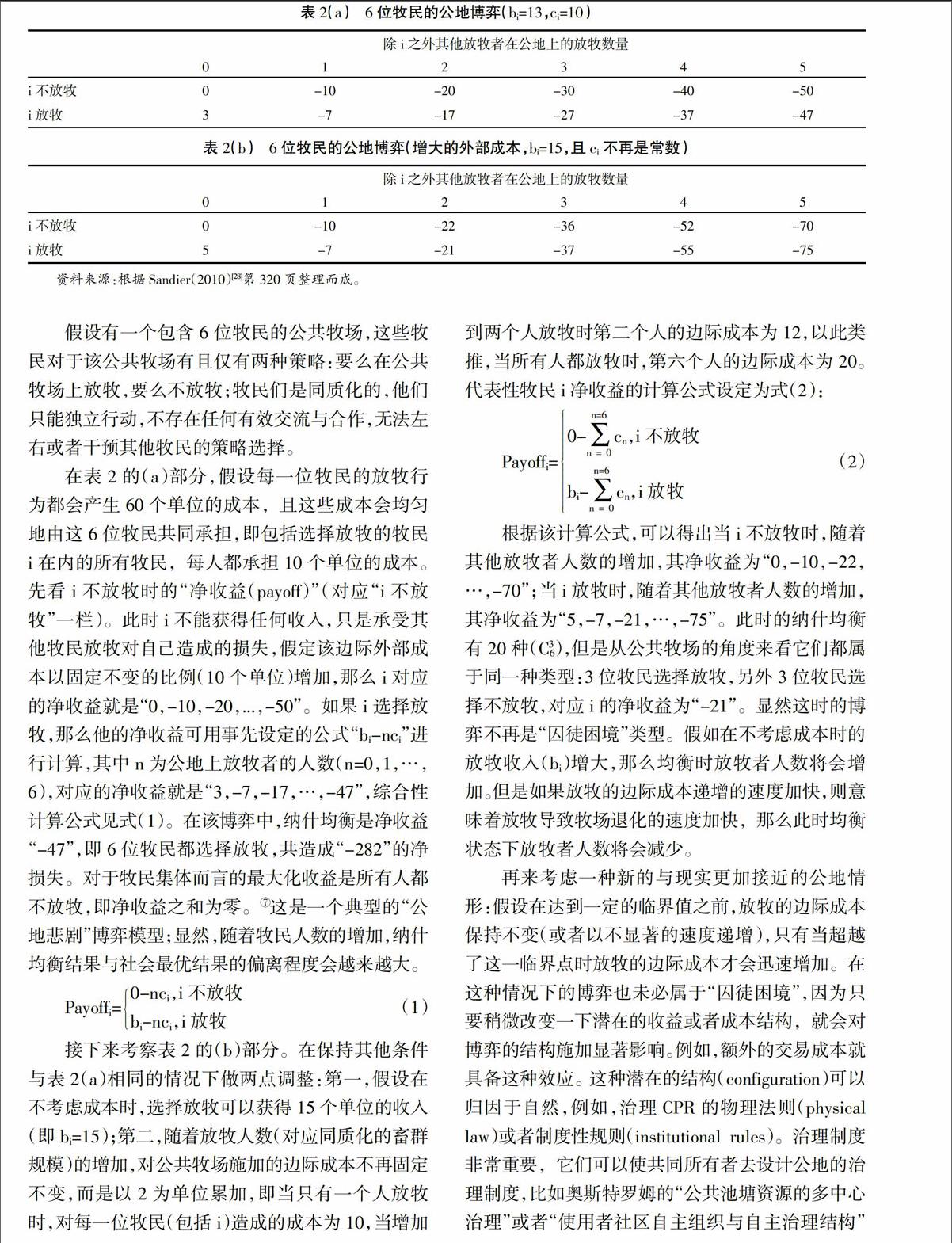

但是,“囚徒困境”并不是公地博弈的唯一解。在有限进入式公地情形下,还可以使用诸如“斗鸡博弈”(chicken game)、保证型博弈(assurance game)与合作博弈(cooperation game)来建模,而这些模型与公地使用者的合作、有效的集体行动之间是相容的,因而公地博弈的结果并不一定是悲剧性的囚徒困境类型。特别是Sandier(2010)[28]构建的“6位牧民的公地博弈”模型,即使不改变经典公地悲剧理论的基本假设,仅仅更改某些变量(比如公共资源开采的成本、收益函数),也可以得到完全不同的博弈类型,而且它们不再属于“囚徒困境”型公地博弈。详见表2。

假设有一个包含6位牧民的公共牧场,这些牧民对于该公共牧场有且仅有两种策略:要么在公共牧场上放牧,要么不放牧;牧民们是同质化的,他们只能独立行动,不存在任何有效交流与合作,无法左右或者干预其他牧民的策略选择。

在表2的(a)部分,假设每一位牧民的放牧行为都会产生60个单位的成本,且这些成本会均匀地由这6位牧民共同承担,即包括选择放牧的牧民i在内的所有牧民,每人都承担10个单位的成本。先看i不放牧时的“净收益(payoff)”(对应“i不放牧”一栏)。此时i不能获得任何收入,只是承受其他牧民放牧对自己造成的损失,假定该边际外部成本以固定不变的比例(10个单位)增加,那么i对应的净收益就是“0,-10,-20,...,-50”。如果i选择放牧,那么他的净收益可用事先设定的公式“bi-nci”进行计算,其中n为公地上放牧者的人数(n=0,1,…,6),对应的净收益就是“3,-7,-17,…,-47”,综合性计算公式见式(1)。在该博弈中,纳什均衡是净收益“-47”,即6位牧民都选择放牧,共造成“-282”的净损失。对于牧民集体而言的最大化收益是所有人都不放牧,即净收益之和为零。⑦这是一个典型的“公地悲剧”博弈模型;显然,随着牧民人数的增加,纳什均衡结果与社会最优结果的偏离程度会越来越大。

Payoffi=0-nci,i不放牧bi-nci,i放牧(1)

接下来考察表2的(b)部分。在保持其他条件与表2(a)相同的情况下做两点调整:第一,假设在不考虑成本时,选择放牧可以获得15个单位的收入(即bi=15);第二,随着放牧人数(对应同质化的畜群规模)的增加,对公共牧场施加的边际成本不再固定不变,而是以2为单位累加,即当只有一个人放牧时,对每一位牧民(包括i)造成的成本为10,当增加到两个人放牧时第二个人的边际成本为12,以此类推,当所有人都放牧时,第六个人的边际成本为20。代表性牧民i净收益的计算公式设定为式(2):

Payoffi=0-■cn,i不放牧bi-■cn,i放牧(2)

根据该计算公式,可以得出当i不放牧时,随着其他放牧者人数的增加,其净收益为“0,-10,-22,…,-70”;当i放牧时,随着其他放牧者人数的增加,其净收益为“5,-7,-21,…,-75”。此时的纳什均衡有20种(C63),但是从公共牧场的角度来看它们都属于同一种类型:3位牧民选择放牧,另外3位牧民选择不放牧,对应i的净收益为“-21”。显然这时的博弈不再是“囚徒困境”类型。假如在不考虑成本时的放牧收入(bi)增大,那么均衡时放牧者人数将会增加。但是如果放牧的边际成本递增的速度加快,则意味着放牧导致牧场退化的速度加快,那么此时均衡状态下放牧者人数将会减少。

再来考虑一种新的与现实更加接近的公地情形:假设在达到一定的临界值之前,放牧的边际成本保持不变(或者以不显著的速度递增),只有当超越了这一临界点时放牧的边际成本才会迅速增加。在这种情况下的博弈也未必属于“囚徒困境”,因为只要稍微改变一下潜在的收益或者成本结构,就会对博弈的结构施加显著影响。例如,额外的交易成本就具备这种效应。这种潜在的结构(configuration)可以归因于自然,例如,治理CPR的物理法则(physical law)或者制度性规则(institutional rules)。治理制度非常重要,它们可以使共同所有者去设计公地的治理制度,比如奥斯特罗姆的“公共池塘资源的多中心治理”或者“使用者社区自主组织与自主治理结构”就是典型代表。

注释:

①所谓的“反公地(悲剧)”,是由美国著名法学家和产权经济学家Heller(1998)提出来的。它是指资源或产权过度分割以致破碎化,导致资源排他性过强,进而造成资源使用不足的悲剧。“反公地悲剧”对应的英文原文是“the tragedy of the anticommons”,笔者则认为将它意译为“非公地悲剧”更加合适。

②对于“信息搜寻悖论”可以做如下简单理解:对于某一项决策,如果没有掌握“充分”的决策信息就不能证明它是“最佳”的,但是搜寻“充分”的信息的无限成本和有限收益又会使搜寻“充分”信息本身得不偿失,那么试图搜寻充分信息以证明某项决策是否为最佳实际上就是不可行的。

③基于“有限理性”的满意原则显然更加贴近经济现实,但是它也不可避免地导致了一个新的问题:“与最大化分析工具相比,满意假设可用的分析工具是不完备的……尽管基于‘完全理性的最大化不完全符合现实,且该工具存在过度使用的风险,但它往往能够确保有效地完成分析工作”(杨春学,2005,P26)。

④比如企业以公开和大张旗鼓的方式进行的社会公益捐助行为。

⑤诸如雷锋式人物和捐款不留名等情形。

⑥其中,j是i关心的另一个人;δ是利他主义参数,且0<δ<1。显然,当δ=0时,上述函数是一个自私的个人情形。我们可以令δ=0,运用“个人的私人偏好”分析市场交易行为,而令0<δ<1,分析非市场领域的利他主义经济行为(杨春学,2005,P23)。

⑦所有牧民都不放牧时公共牧场的价值为零的假设不符合现实,因为公共牧场并非只有放牧的功能,除此之外,得到良好维持的牧场能够为所有牧民改善生态环境等等,这显然是具有正收益的,但是这种假设便于模型分析而不影响结论。

参考文献:

[1]阳晓伟,庞磊,闭明雄.哈丁之前的公地悲剧思想研究[J].河北经贸大学学报,2015,(4):22-27.

[2]Gordon H S.The Economic Theory of a Common-property Resource:The Fishery[J].Journal of Political Economy,1954,(2):124-142.

[3]Demsetz H.Toward a Theory of Property Rights[J].The American Economic Review,1967,(2):347-359.

[4]Hardin G.The Tragedy of the Commons[J].Science,1968,(162):1243-1248.

[5]Smith H E.Governing Water:The Semicommons of Fluid Property Rights[J].Arizona Law Review,2008,(50):445-478.

[6]Heller M.The Tragedy of the Anticommons:A Concise Introduction and Lexicon[J].The Modern Law Review,2013,(1):6-25.

[7]McCay B J.Common and private concerns[J].Advances in Human Ecology,1995,(4):89-116.

[8]Rieser A.Prescriptions for the Commons:Environmental Scholarship and the Fishing Quotas Debate[J].Harvard Environmental Law Review,1999,(23):393-421.

[9]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道:集体行动制度的演进[M].上海:上海译文出版社,2012.

[10]McKean M A.The Japanese Experience with Scarcity:Management of Traditional Commons Lands[J].Environmental Review,1982,(6):63-88.

[11]Feeny D H.Where Do We Go From Here? Implications for the Research Agenda.In Bromley,D.W.(eds.),Making the Commons Work:Theory,Practice,and Policy[M].San Francisco:ICS Press,1992:267-292.

[12]Hardin G.Extensions of “The Tragedy of the Commons”[J].Science,New Series,1998,(5364):682-683.

[13]Feeny D,Hanna S,McEvoy A F.Questioning the Assumptions of the “Tragedy of the Commons” Model of Fisheries[J].Land Economics,1996,(2):187-205.

[14]Moxnes E.Not Only the Tragedy of the Commons:Misperceptions of Bioeconomics[J].Management Science,1998,(44):1234-1248.

[15]杨春学.利他主义经济学的追求[J].经济研究,2001,(4):82-90.

[16]杨春学.经济人的“再生”:对一种新综合的探讨与辩护[J].经济研究,2005,(11):22-33.

[17]Mestelman S,Feeny D.Does Ideology Matter:Anecdotal Experimental Evidence on the Voluntary Provision of Public Goods[J].Public Choice,1988,(57):281-86.

[18]James A.Why Free Ride? Strategies and Learning in Public Goods Experiments[J].Journal of Public Economics,1988,(37):291-304.

[19]Burke B E. Hardin Revisited:A Critical Look at Perception and the Logic of the Commons[J]. Human Ecology,2001,(29):449-476.

[20]Godwin R K,Shepard W B. Forcing Squares,Triangles and Ellipses into a Circular Paradigm:The Use of the Common Dilemma in Examining the Allocation of Common Resources[J]. Western Political Quarterly,1979,(32):265-77.

[21]Berkes F. Local-level Management and the Commons Problem:A Comparative Study of Turkish Coastal Fisheries[J]. Marine Policy,1986,(10):215-29.

[22]Ostrom E,Gardner R. Coping with Asymmetries in the Commons:Self-Governing Irrigation Systems Can Work[J]. Journal of Economic Perspectives,1993,(7):93-112.

[23]Hirshleifer D,Rasmusen E. Cooperation in Repeated Prisoners' Dilemma with Ostracism[J]. Journal of Economic Behavior and Organization,1989,(12):87-106

[24]Ostrom E,Burger J,Field C B,Norgaard R B,Policansky D. Revisiting the Commons:Local Lessons,Global Challenges[J]. Science,New Series,1999,(5412):278-282.

[25]Brightman R A. Conservation and resource depletion:The case of the boreal forest Algonquians. In McCay,B.,and Acheson,J. M. (eds.),The Question of the Commons:The Culture and Ecology of Communal Resources[M]. University of Arizona Press,Tucson,1987:121-141.

[26]Carrier J G.Marine tenure and conservation in Papua New Guinea:Problems in interpretation. In McCay,B.,and Acheson,J. M.(eds.),The Question of the Commons:The Culture and Ecology of Communal Resources[M].University of Arizona Press,Tucson,1987:142-167.

[27]Clark C W. Bioeconomic Modelling and Fisheries Management[M].John Wiley & Sons,New York,1985.

[28]Sandier T. Common-property resources:privatization,centralization,and hybrid arrangements[J]. Public Choice,2010,(3/4):317-320.

责任编辑、校对:艾 岚