假如没有那场绑架

2016-06-15王增如

王增如

本文系作者根据1932年上海半淞园的一张合影,讲述丁玲与冯达在被捕前的一段短暂而安宁的生活。

丁玲一生有过三个爱人,其中,胡也频和陈明广为人知,而冯达则鲜为人知。冯达是丁玲的第二个丈夫,他在丁玲“寂寞孤凄的时候”,静静地走进了她的生活。他自己没有多少光和热,但是他的感情却给了丁玲极大的光和热,丁玲在与冯达一起生活的一年多里,在上海左翼文学事业中干得轰轰烈烈。

1933年5月14日,冯达因被国民党特务跟踪,暴露了秘密住处,连累丁玲一同被捕,押赴南京。同年11月又把他们押往浙江莫干山。在寒冷阴森失去自由的环境中,丁玲感到冯达是他唯一的亲人,与他孕育了女儿蒋祖慧。第二年春天,冯达到国民党机关去做翻译工作,丁玲认为冯达太软弱,坚决与他划清界限。1936年秋天,丁玲在中共地下党组织帮助下,逃离南京,奔赴陕北苏区。

全国解放前夕,冯达去了台湾。1990年去世。

1933年5月14日,假如国民党特务没有绑架丁玲,那么这张合影应该是一段温馨的记忆。

在上海半淞园湖边,28岁的丁玲和24岁的冯达,坐在濒临水面的一段枯木(或岩石)上。前面是波平如镜的湖水,背后是茂盛参天的香樟树。丁玲短发,身着浅色连衣裙,脚穿半高跟系带白皮鞋,白色长筒袜,左手轻抚冯达的右膝,秀气的脸庞,表情平静而沉稳。冯达理着分头,身着白色西装,扎蝴蝶结领带,穿黑皮鞋,白线袜,棱角分明的脸庞显出广东小伙的特征。他右手不自然地搭在丁玲的右肩上,眼神显得有些腼腆。

照片为竖六寸,边缘不整齐,画面很大,人很小。乍看,人像坐在水中,湖水中还清晰地倒映着两人的影像以及背后一棵参天大树。

笔者推测,这张照片大约摄于1932年初夏。

1931年2月,胡也频牺牲后,丁玲强忍悲痛,把孩子送回湖南老家,努力用写作振奋精神。不久,她参加左联的各种活动,主编《北斗》,然而内心的孤独寂寞却无法排遣。

丁玲最敬重的雪峰给她出主意:是不是应该有一个人照顾你,要像也频那么好当然也不容易,但是如果有一个人,过一种平安的家庭生活,让你的所有力量从事创作,也很好。不久,雪峰把冯达介绍给丁玲。1931年5月,丁玲第一次接受史沫特莱采访时就见过冯达,那时冯达给史沫特莱做翻译。

冯达原是上海豫园照相馆的一名伙计,因为英语说得好,为人厚道,史沫特莱调他做翻译兼秘书。冯达现在是左翼社会科学联盟成员,也是一名中共地下党员,他辞去了工资待遇优厚的工作,在中共党中央下属的工农通讯社工作,每月只领15元生活费。

丁玲晚年在回忆录里这样写到冯达:“他不爱多说话,也不恭维人。因为从事秘密工作,为了迷惑敌人,他穿戴整齐,腋下常常夹几张外文报纸。他没有傲气,也不自卑。他常常来看我,讲一点他知道的国际国内的红色新闻给我听。因为我平日很少注意这些事,听到时觉得新鲜。有时他陪我去看水灾后逃离灾区的难民,他为通讯社采访消息;我也得到一点素材,就写进小说里去。我没有感到有一个陌生人在我屋里,他不妨碍我,看见我在写文章,他就走了。我肚子饿了,他买一些菜、面包来,帮我做一顿简单的饭。慢慢生活下来,我能容忍有这样一个人。”那时丁玲住在环龙路,冯达搬到她住的后楼亭子间。他用一种不温不火的平稳的生活态度帮助丁玲,两人渐渐走到一起。1931年11月,他们一同搬出环龙路,住到善钟路沈起予家,沈家住三楼,他们住二楼,和楼下的一家搭伙吃饭,共请一个阿姨。

有了稳定的家庭生活,以及性情温和的伴侣,丁玲的创作和工作出现了新的高潮。她在和冯达同居的一年多里,创作了描写多省大水灾的中篇小说《水》和长篇小说《母亲》第一部,还写了《莎菲女士日记(第二部)》《法网》《某夜》《消息》《奔》等短篇小说,以及多篇散文、随笔,主编《北斗》,到光华大学、大夏大学等演讲。1932年3月,丁玲加入了中国共产党,秋天,接替钱杏邨担任左联党团书记。

充实的生活,自然也使丁玲心情愉悦。于是我们看到这张丁玲与冯达的合影。笔者认为冯达很重视这次合影,因此着装整齐。他因为在照相馆工作过,所以对选景和拍照都很在行。

关于这张照片的摄影技术,笔者请教了新华社摄影记者。他们认为,在上个世纪30年代,能拍出这么清晰有层次感的照片,应该是照相馆里用的那种架在三角架上的大相机。摄影师蒙着布,手里捏着一个快门按钮。笔者询问有没有可能自拍?回答决无可能。这种隔水拍照,只能由第三人完成。

笔者推测,这张照片是冯达请豫园照相馆的同行拍摄的。他没有按照照相馆的程序洗印修版装饰,因而只留下一张毛边照片。这张照片已经尘封了80多年。我看到这张照片也已经整整10年了。

2005年5月,上海鲁迅纪念馆与人民文学出版社在上海举办纪念楼适夷百年诞辰活动,邀请陈明出席。陈明身体不适,委派我前往。临行前,他拿出一个牛皮纸信袋,里面是谢旦如家属捐赠给上海鲁迅纪念馆的有关丁玲的手稿、照片的清单,陈明让我顺便了解一下这些物品的下落,如能复制,最好复制一份带回来。

上海鲁迅纪念馆的王锡荣副馆长和乐融主任对这件事很重视,专门派人到离上海100公里以外的南浔库房查询,结果让人欣慰:这些物品保存完好。其中就有这张合影。陈明看到后,非常肯定地说:“这是丁玲和冯达,在上海半淞园。”

由此我对半淞园产生兴趣。我请上海《世纪》的沈飞德帮助查找半淞园的信息。他很快给我复印了《上海掌故辞典》(上海辞书出版社1999年12月出版),其中对“半淞园”有详细记载:

私家花园。旧址在今南市区黄浦江边。清光绪初年,该地为上海吴姓人家的桃园,占地近百亩,是上海水蜜桃的主要产地。约1909年(清宣统元年),被上海人沈志贤购买。……改建为私家花园,人称“沈家花园”。据记载,园内有听潮楼、留月台、鉴影亭、迎帆阁等景点。民国初年,花园西部空地被华商自来水公司收买,建为水厂;东部建有沈氏住宅的地方,则被同昌公司老板收买,作为私人住宅,约1919年后,同昌公司将其修整,作为公园对外开放,因花园临江,花园开挖一水渠,直接将江水引入园中,园也以水景取胜,遂取杜甫诗“焉得并州快剪刀,剪取吴淞半江水”,而取名“半淞园”。……原半淞园门口的高昌庙路,也因之而改名“半淞园路”。……1937年八一三事变中花园被毁。

我想看看半淞园遗址。中共上海市委宣传部的朱鸿召亲自开车,社科院的陈惠芬陪同,一起来到当时的南市区,结果只看到“半淞园路”的路牌,公园早已荡然无存,遗址处有一大铁栅门,右侧墙上挂着“江南造船厂”白漆黑字木牌。半淞园的原貌彻底看不到了。

照片中的树是什么树呢,初看似松柏,而那挺拔的枝干又似水杉。为此,朱鸿召还专门把我们拉到上海中山公园,解放前这里叫兆丰公园。1931年张闻天曾约丁玲在此会面,商谈前往苏区。这里也有一片水面,岸上遍植参天水杉。我们从各个角度拍了照片,与半淞园这张照片比对,树形不像。再查水杉条目,为落叶乔木,小枝对生,叶线形,交互对生,成羽状复叶状。再把照片放大,仔细看那棵参天大树的树叶,却不是松柏,而枝叶是小小的卵形叶片,不是羽状叶片。我们在北方很少见到这种树。去年,到武汉东湖,忽然看到湖边有一片参天大树,树形树冠都与照片中的大树相似,走近一看,叶片、树干也相同,原来这是南方常见的香樟树!再查香樟条目,属常绿大乔木,高可达30米,直径可达3米,树冠广卵形;树冠广展,枝叶茂密,气势雄伟,是优良的绿化树、行道树及庭荫树。产自中国南方及西南各省。树形树叶与照片完全吻合。

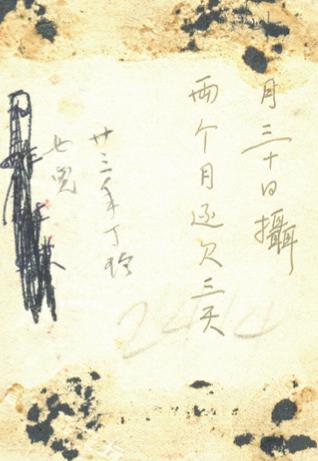

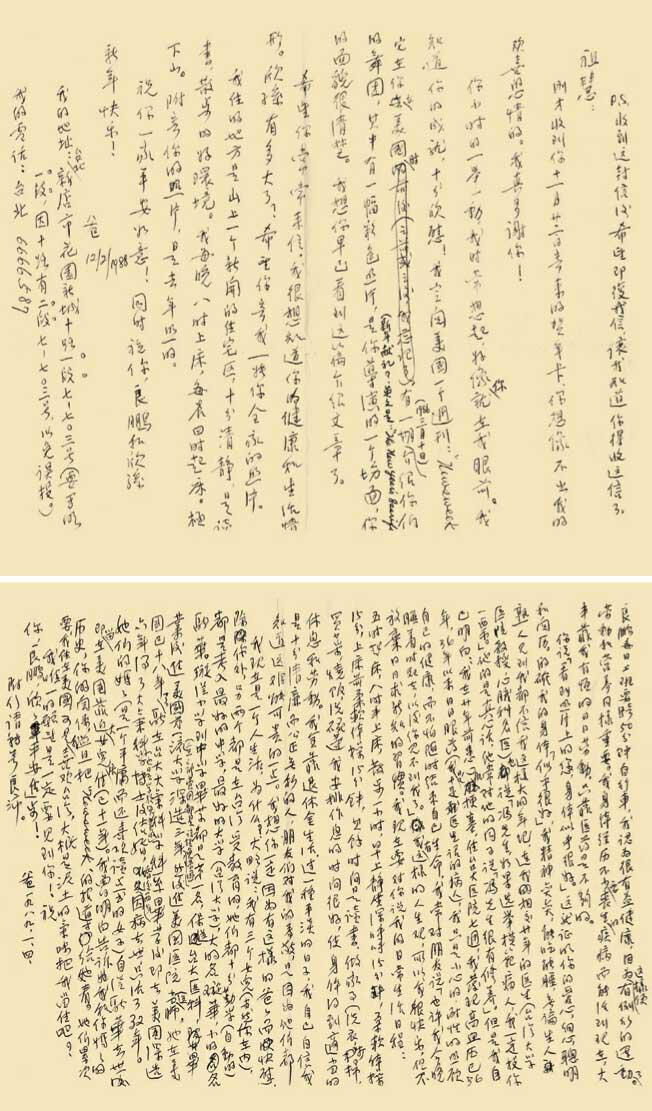

最令人惊喜的是,2014年第4期《世纪》杂志刊登了傅锡志先生的文章《百年前的上海半淞园》,披露了上个世纪20年代发行的一套半淞园明信片,还原了半淞园的风景。也让我们看到年轻的丁玲和冯达选取此处合影留念的愉悦心情。晚年冯达对丁玲念念不忘,在与女儿祖慧的十几封通信中,几乎每次都要提到丁玲:“冰之是一个绝顶天才的人。”“在街头书摊上买到一本《丁玲选集》,真是喜从天降的兴奋”,“《选集》买到家后,立即‘手不释卷的细读,三天的时间全部读完。我希望读到更多她的著作。” “照相簿所有的照片我很仔细的看了三遍;你的一双眉毛十足是你妈妈的眉毛,1956年在北京桥头照的全身照(白花裙,白鞋)你显得十分美,很像你妈妈年轻时的相貌。”“我确实相信有一天我可以在冰之墓前献上鲜花礼拜,她不只是我心爱而实在是伟大得除我之外无人能了解的人!”

丁玲1933年5月被绑架前,把一些重要物品放在一个小木箱中,交给好友王会悟保管,其中有她的手稿、书信,和一些照片,包括这张她与冯达的合影。以后,为了安全,这些物品又转移到谢旦如家保管。上个世纪60年代谢旦如去世后,他的家属把这些珍贵文物捐献给上海鲁迅纪念馆。

2015年11月23日