“反革命小说”《我们这一代》引发的风波

2016-06-15李景端

李景端

我与“文革”小说《我们这一代》引发的风波中主要人物高斯相交甚笃。

“文革”期间,1971年我下放在苏北农村插队劳动,直到1975年,才被时任江苏人民出版社社长、后任江苏省出版局局长的高斯,调回出版社当编辑。那时被“文革”砸烂的出版社,房挤、人缺、没家底,可谓一副败相。多亏高斯排除万难,锐意开拓,没经多久,就使江苏的出版事业重新恢复生机。

高斯是新四军老报人,“文革”前曾任江苏《新华日报》总编辑,不仅文笔好,而且学识丰富,在书法、木刻、版画方面颇有造诣,为人也十分平易近人,是一位备受同仁敬重的多才多艺的领导。 1978年,他大胆放手让我创办《译林》外国文学期刊。在《译林》因刊登西方侦探小说《尼罗河上的惨案》,被一位权威专家向中央“告状”,以至受到巨大政治压力之际,还是高斯,挺身向省委为《译林》申辩,坦承如有错误,全由他承担。身为领导勇于担责的这种态度,使我对高斯更加敬佩。

随后与他相处三十余年,彼此既是上下级,又是挚友。1999年我出版第一本散文集《波涛上的足迹》时,他特意为该书写了一篇《涉难而知深浅》的序言,备加慰勉。2011年为祝贺他八十九岁生日,我不避献丑,曾作诗一首以贺:

动乱岁月笔易锄,蒙引出版改平生。 创刊译林挨闷棍,据理护弱正义伸。屡承教诲业粗成,相知情谊笃且深。 同跨耄耋师兼友,惟颂长寿扬心声。

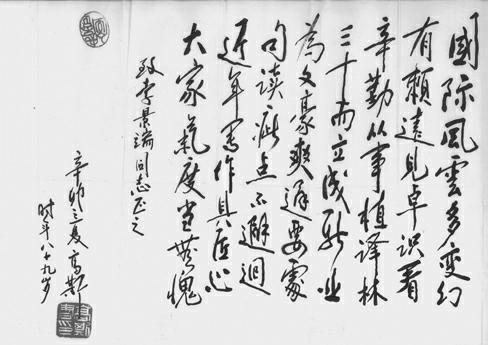

他也赋诗一首回赠:

国际风云多变幻,有赖远见卓识看。辛勤从事植译林,三十而立成新业。为文豪爽通要处,句读疵点不避回。近年写作具匠心,大家气度当无愧。

原新闻出版总署副署长、继任《人民日报》副总编辑的谢宏同志,也对此凑趣和诗一首:

一事足可慰平生,难得二老半世情。耄耋驱鞭走百年,相扶相成好姓名。

这些喜庆时的互相唱和,虽多客气赞誉,但我对高斯的吟诵,确是发自内心的崇敬。特别是1976年前后在江苏发生的“文革小说《我们这一代》事件”,他那种坦荡的心胸和严己宽人的品格,一直给我留下了深刻的记忆。

引争议

1975年“四人帮”还在当权期间,江苏东辛农场插队知青卢群,根据他回到苏州参加造反派的见闻,写出了近40万字反映与走资派作斗争的长篇小说《我们这一代》。当时正值“四人帮”鼓吹“反击右倾翻案风”,江苏省农垦局下属机构的一名科长,将这部小说书稿向江苏人民出版社推荐。出版社的编辑,觉得小说的内容符合当时的出版要求,决定接受。后经省出版局副局长兼江苏人民出版社总编辑鲁光审阅同意,于1976年春公开出版,共印了16万册。

“四人帮”刚垮台时,时任江苏省委书记的许家屯,曾对批判“四人帮”采取观望态度。随着政治形势的明朗,进入1977年,许家屯突然以超积极的姿态,在江苏大张旗鼓开展揭批“四人帮”运动,并令人费解地提出,要把批判小说《我们这一代》,当作江苏肃清“四人帮”流毒的“突破口”。

在“四人帮”垮台之前,出版适应“四人帮”要求的小说,是当时客观形势所致,许多出版社都存在这种现象。尽管如此,江苏省出版局局长高斯,还是遵照省委的指示,认真调查此书出版的每一个环节,并在全局广泛开展了批判《我们这一代》的活动。不料起初推荐出版这部小说的农垦局,在1977年9月竟向省委报告,认为《我们这一代》是“反革命小说”,随后那名科长更直接上书许家屯,指责省出版局抗拒省委指示,消极对待批判这部小说。这一下又把批判这部小说的火候升级了。许家屯立即批示,严令出版局追查出版这部小说有何反革命背景,还召开了省级机关负责人会议,发动全省批判这部小说。

这一事件,对当时江苏出版界带来了极大震动,出版局领导差一点为它丢官。更有讽刺意义的是,许家屯竟决定提拔农垦局那名写信点火的科长,到出版局担任副局长。凭一封告状信就能升官,这种反常做法,理所当然遭到出版局的坚决抵制而未得逞。经过一年多的折腾,后来查清《我们这一代》是虛构的小说,观点有错误,但作者、编辑和终审人,都与“四人帮”没有瓜葛,根本谈不上是什么“反革命小说”。许家屯无非借题发挥,想表现一下自己是如何坚决揭批“四人帮”,并企图借此冲淡江苏一开始揭批不力的印象。

这件事是高斯生前亲口向我叙述,后来我又从他尚未正式出版的回忆录中得到印证。

搞彻查

《我们这一代》这部小说创作于1974年,出版于“四人帮”横行的1976年初。那时流行出版所谓“与走资派斗争”的文艺作品,江苏人民出版社面对这种形势,也打算出版这部作品,出版后,还发表了三篇评论予以吹捧,这当然是错误的。“四人帮”垮台后,批判这本书,肃清其流毒,是完全必要的。

根据省委的指示,江苏出版局对《我们这一代》(下简称《一代》)的出笼经过,进行了两次排查,第一次是1977年9月到11月,进行了两个月的内查外调,向省委写了第一次清查情况报告。第二次是1978年7月到11月,又搞了三个月左右的调查,并花了十天时间召集相关同志进行排查,听取批评,又写了小结上报。 江苏出版局认为,省委抓住《一代》这本小说,要求出版部门揭批“四人帮”的流毒,批判我们严重的政治错误,是正确的,坚决拥护。高斯还表示,在党组整风期间,他和此书终审的副局长鲁光同志,对有些问题是有不同看法,但通过批评、自我批评,党组对出版《一代》这个严重政治错误基本上取得一致认识。他是党组一把手,理应承担领导责任。但强调出版局从来没有在批判《一代》问题上对抗省委。尽管思想上还有想不通的问题,但对于省委的指示,还是坚决执行的。

出版局何以强调“没有对抗省委”?又为什么存在“想不通的问题”?原来这跟当时省委书记许家屯的一些反常做法有关。1979年1月17日江苏省委工作会议上,高斯对此做了直率的发言,主要谈了《一代》这本小说,内容严重错误,把它作为反面教材是应该的。但是对于这本小说的创作与出版,是否也应该放在当时的政治形势下,作历史的、实事求是的分析?批判这本小说固然应该,但是否一定要将它当作江苏“揭批四人帮的突破口”,在全省那么大规模地公开批?实际效果证明,这两点都值得重新认识。1978年下半年起,全省公开批判这本小说,许家屯作过三次批示,定性它是反革命小说。出版局虽也按照这顶帽子开展批判,但一直认为,反革命是敌我性质,如此上纲心存问号。最后调查下来,作者是个农场插队知青,1973年写作,是想反映苏州“文化大革命”初期的斗争历程。投稿是1975年。查清此书既不是“四人帮”帮派所策划,作者、责任编辑、审稿签发的同志,也都没有发现与“四人帮”帮派有牵连。

高斯认为,作品和作者,毕竟还有不同。即使小说是阴谋文艺,也可以在批判中,看看事实真相和有关人员的态度,再作恰当的定论。譬如浩然的中篇小说《三把火》,当时曾被认为是阴谋文艺,但作者作了较好的检查后也就算了。尽管我们从农垦局的“揭发”报告中,对此书扣上“反革命”这顶帽子想不通,但为了揭批“四人帮”的大局,还是执行了省委的指示,宁可自己批得重一点。然而,省委只凭农垦局单方面出尔反尔的报告,就定下“反革命”的框框发动全省批判,恐怕太重了。

这本小说的内容、观点无疑是错误的,但毕竟是虚构的文学作品,并不是真人真事。把批这样一本小说,作为全省揭批“四人帮”第三战役的重点,是否就能清算“四人帮”的罪行,解决江苏“文化大革命”中的重大问题?其实许多人根本没看过这本小说,当时省级机关反映批不下去,地市委宣传部长会议都有此反映。打揭批“第三战役”,省委是否应该去抓更有普遍性的现实典型?对批判《一代》是否有偏听偏信、处理不公的问题?

1975年底出版社举办《一代》第一次审稿学习班时,省农垦局包括东辛农场都是积极支持这本书的。农垦局有名科长在会上讲,他们所属农场有个知青写了一本长篇小说,要求出版社支持这个新生事物。可是“四人帮”垮台后,这名科长又立刻把出版此书上纲为“严重的反革命问题”。农垦局也向省委写个报告(报告没有跟出版局见面),把自己放在完全正确的地位,不经调查研究,就确定作者别有用心搞阴谋,甚至采取变相的逼供信,还要追究所谓后台。

搅浑水

直到作者来信反映他很紧张苦恼,出版局才从有关部门设法看到了农垦局的报告和许家屯的批示,并根据批示组织调查和内部批判。奇怪的是,许家屯的几次批示,批了我们,又不让我们看。1978年3月,农垦局那名科长到南京开会,并来到高斯家里。高表明出版局正在进行调查,组织内部批判,强调说明出这本书,主要责任在我们,请农场慎重对待作者。一等我们调查清楚,就立即和农场联系,请这名科长向农垦局领导如实反映。谁知后来这名科长向许家屯写信,竟说出版局在“对抗省委”,于是引起了许家屯的第二次批示。可以说,省委负责同志不了解下情,上了这名科长的当。

在长达一年的时间里,许家屯多次批示,大会、小会上一再动员批判《一代》,还点名出版局思想不通,不抓批判。可是从1977年9月农垦局打报告,到1978年5月那名科长给许家屯写信这么长时间里,省委却从来没有找出版局任何人问问情况。且不谈农垦局科长的信口夸大不实之处,其动机也值得分析。仅就此人公开发表的批判文章来说,也多是牵强附会,无限上纲,有的更是无中生有。比如小说里造反派唱的歌中,有“今天是农场的小青松,明天是国家的栋梁材”这样歌词,他的文章就说这是“阴谋篡夺党与国家的最高领导权”。为何要如此用棍子、帽子对准一个有错误但不是敌我矛盾的青年作者?为什么对兄弟单位搞突然袭击,向省委诬告“对抗领导”?省委在这件事上偏听偏信,对部门干部有亲疏之分,使出版部门完全处在一个被告的地位,连申述的机会都得不到。

突然有一天,宣传部通知高斯,农垦局那名科长要到出版局当副局长,协助高斯抓运动。因为事先毫无征兆,吓了高斯一跳。宣传部负责人讲,这是组织部几位部长谈定的,不能提意见。高斯赶紧告诉党组同志,他们也吓了一跳。有的说,来了二把手夺权来了。有的说,老高,你反正有病,趁此告病吧!

那几天,出版局里议论纷纷,没人安心工作了。有的同志说,一封诬告信就当上副局长,官太容易做了;也有同志说,让他来,看哪个日子好过。

高斯一面腾出房间,放办公桌,一面不得已,直接去找省委周泽书记说明了一切。后来组织部白林同志也向周泽同志谈了,这才改变决定,把这名科长分到研究所去了。

后来事情得到澄清,高斯说,受党组同志的委托,我还是要在党的会议上坦率直言,对我们的错误也做个检讨。希望省委尽快地采取措施,加强出版局的领导。出版工作任务繁重,我个人水平太低,实在不能胜任出版局的担子,因此把我调离出版部门是必要的。我完全是从有利于大局出发的。我想,就是犯了错误也要光明磊落,对党交心,请省委相信我的诚意。

无结论

因为没有查出此书的出版与“四人帮”有任何组织和政治牵连,许家屯发动的这场大批判运动,结果既无结论,也未作澄清,就不声不响地草草收场了。

这事件,或许只是江苏出版史中的一个插曲。如今事过境迁,人们早已淡忘,高斯也已作古。但回想起来,再联系随后几十年的变化,我不禁萌发出几点感慨。

其一、跟风出版乃出版之大忌。“文革”时期曾出现一个新词——“风派”,指的是根据政治风向随风倒的人。后来“跟风”这种现象,扩展到其他领域,社会上一出现什么时髦潮流,就有人一窝蜂地紧跟仿效,出版界当然也不例外。有些人不走正道走小道,以至造成认知误判;有的则出于急功近利,以至出现乱跟风,滥跟风,甚至错跟歪风出了糟粕。江苏出版小说《我们这一代》,就是当年“反击右倾翻案风”时跟风出版的产物,其后果,对出版事业难免造成伤害。

令人叹息的是,跟风出版这种现象,在当今出版界并未消失,只是跟风出版的形式变了。有些出版人,以前喜欢跟政治风,现在更多的则是跟金钱风,跟低俗风,跟傍名风。历史告诉人们,搞出版,必须坚持正确导向,传承优秀文化。出版人切不可淡忘历史教训,重蹈跟风出版酿成大错的覆辙。

其二、高斯正直坦荡的品格令人崇敬。这本书的作者是一名知青,编辑和审稿都另有其人,事件与高斯无直接牵连。他倘若怀有私心,为了保己迎上,本可以秉承许家屯的旨意,大搞靠边排查、人人自危那一套,这样的领导不是没有过。但是高斯没有这样做。

为了尊重事实真相,他多次派人深入调查,厘清过程中每一细节。当确信当事人与“四人帮”并无牵连后,为了不诬陷一个有错误但并非敌人的知青作者,他甘冒风险,向许家屯申诉力辩,并为此蒙受巨大压力与委屈。此事过去之后,高斯虽然没有离职,但据说因为他冒犯了许家屯,日子不好过。不仅工作上常感受压,就连省委本已内定调他去宣传部任职,也因许家屯个人作梗而作罢。尽管如此,他依然尽心尽责全力做好出版工作,在艰难的环境下,为江苏出版事业的发展,做出了重大的贡献,曾被选为中国编辑学会副会长,并荣获出版界最高荣誉“韬奋出版奖”,被评为“新中国60年百名优秀出版人物”。高斯同志的高风亮节和崇高品格,值得后人铭记。

其三、向来恃权投机的人不会有好下场。许家屯身为省委书记,“文革”中曾被造反派无情批斗,尝过被整之苦。重新掌权后,本应汲取“文革”的教训,但他在揭批“四人帮”中,依然抱着投机钻营的心理,不惜恃权轻率整人。许家屯在批小说《我们这一代》中的表现,联系到此人后来从香港出走异国,自绝于人民的行为,充分表明:恃权投机的人绝不会有好下场。

值此高斯同志逝世近两周年之际,回顾这段出版历史,既是表达对高斯同志的怀念,更是希望通过这事件得到的经验教训,能够让更多的人受到启迪。

在1996年12月出版的《江苏省志· 出版志》中,对这起亊件曾有如下记载:“1978年,正当人们沉浸在粉碎‘四人帮的喜悦之中,以极大的热情开创出版工作新局面的时候,省委个别负责人批示要批判1976年江苏人民出版社出版的小说《我们这一代》,把它作为全省揭批‘四人帮罪行第三战役的突破口,并发动省级机关和各地市县进行批判。一时在出版界、文化界搞得人心惶惶,思想混乱。当时出版局党组认为,这部小说,为‘文革初期‘造反有理的谬论张目,在政治上是有错误的。但出版局已作过处理,并停止了该书的发行。把这部作品冠以‘反革命的帽子,还要追查作者、编辑和出版社负责人的政治背景,这实际上是以左反‘左。面对强大的压力,局党组没有搞扩大化,在一定范围、一定程度上抵制了这场大批判,以后还在省委工作会议上,对个别省委负责人的错误做法提出了批评,省委亦实事求是地作了纠正,没有造成恶果。”