下文化部“五七”干校的日子(二)

2016-06-15石湾

石湾

我与吴祖光渐渐熟悉起来

在“文革”期间,有一个尽人皆知的口号,叫“抓革命,促生产”。在干校迁到宝坻县后,在抓“五一六”反革命分子的同时,就是种麦子和种下麦子后的田间管理。另一方面,为了让我们这批臭知识分子在农村“扎根”,就得尽快把校舍建起来。就在我们三连所借住的南清沟西南的五里地外,有一座废弃的砖窑,军宣队觉得可以废物利用,决定抽调一个排去整修废窑烧砖。烧砖既是个技术活,更是个体力活,最后,这个艰巨的任务就落实到我所在的二排头上。

二排的主要成员,来自我们中国戏曲研究院剧目室。1964年和1966年,先后有15名大学毕业生分配到剧目室从事剧本创作(其中1966年的四位大学生是由其他单位转入剧目室的),因此,在三连,就数二排的精壮小伙子最多。除女同志外,二排全都搬到窑场去住临时搭建的活动木板房。那时的木板房相当简陋,均无纱窗纱门,已临初夏,蚊蝇乱飞,加上厕所也是一个临时搭起的苇席棚,卫生条件极差。一开始,我们主要的活计是用独轮车运土、和泥、脱坯。一天重活干下来,不知要流多少汗,个个都是灰头土脸。幸好窑场有一口井,收工后能打盆水擦个澡。好在没有女同志在,赤身裸体无所谓。但当时像我这样的年轻干部,每月工资都只有五六十元,又上有老、下有小,家庭负担很重,下干校的行李都少得可怜,每人都只有一只搪瓷脸盆。无论洗头、洗脸、洗身、洗脚,都得用它。就是在一天擦澡时,我看到吴祖光动阑尾炎手术时留下的疤痕如一条大蚯蚓,甚是惊讶。我问怎么愈合得不很平整呀?他笑了笑说:“公社卫生院就那个技术条件,能救我一命就算很幸运了。大夫、护士都很尽心,只是没有机会去看他们,连写封感谢信都不允许……”

祖光当时已五十多岁了,哪还适合到窑场卖这样的苦力?显然,让他也去遭这份罪,是因为那里远离村庄,不让他再有“拉拢腐蚀贫下中农”的机会。而正是在那里,我才与祖光渐渐熟悉起来,对他有了更多的了解。

1964年8月,我从南京大学毕业,分配到中国戏曲研究院剧目室工作,就知道吴祖光、马少波等著名剧作家也是剧目室成员,但我们那批刚走上工作岗位的大学毕业生,一个多月后就下到吉林柳河县农村搞“四清”运动去了。搞完“四清”回京,仅休整了半个月,我又先后被安排到吉林的通化钢铁厂和四川“三线”工矿深入生活去了,直到1966年6月初,才接到院党委的电报,赶回北京参加“文化大革命”运动。而“文革”一开始,吴祖光就被揪了出来,关进“牛棚”。因此可以说,在下干校之前,我与他,仅是认识而已,从未有过相互深入了解的机会。到了前不着村、后不靠店的偏僻窑场,不只是作为“中央专案组”审查对象的他被剥夺了通信自由,就连我们这些所谓的“五七”战士,实际上也几乎与世隔绝了。于是,到了晚上,如不开会学《毛选》的话,也就只有躺在通铺上聊聊天而已。而我和祖光铺位恰好紧挨着,可以说是息息相关。

说来也巧,我俩都是属蛇,他大我两轮,和我父亲同年。他虽生在北京,但他从不说自己是北京人,而总说是江苏武进人。他告诉我,他家原先住在常州青果巷,是个书香世家。而我正是土生土长的武进人。于是,家乡的风土人情就成了我俩一个聊不够的话题。他还告诉我,他母亲是杭州人,生过十五个子女,早年夭亡四个,养大了十一个。他祖父母是武进人,在孙辈里,祖母最喜欢他,每天放学回家,都是祖母督促他做功课,教他背唐诗,并且有很多年带他睡在一起。虽他祖母在北京有三个儿子,但一直由他家奉养,并在他家终其天年。因此,祖光不仅听得懂常州话,而且一些常州话中的日常用语,他也能脱口而出。我俩平日闲聊家乡的人文地理,他就会不时迸出些常州话来。对于常武地区历代的学者和名人,如唐荆川、黄仲则、李公朴、史良、洪深、刘海粟,等等,他都远比我了解得多。尤其是每说到戏剧大师洪深,他总怀着一种敬佩之情,说洪深对他的影响很大,起到了永世楷模的作用……而每聊起这些,浓浓的乡情,也就常使我忘了他是个尚未“解放”的审查对象了。

在窑场干活的那段时光,我们最怕老天与我们作对:一连几天下雨。因为我们的一日三餐,都是靠连里的食堂派人驾手扶拖拉机送来。一到连阴雨天,道路泥泞,手扶拖拉机手又是个书呆子出身的“二把刀子”,途中出了机械故障便摆弄不了,所以让我们吃冷饭冷菜是常事。遇到大雨天气,手扶拖拉机陷在泥水里,往往发动不起来,因此,有时我们一天只能吃上一顿手扶拖拉机手徒步蹚水给我们送来的贴饼子和咸菜之类。每遇这样的天气,我们也就看不到报纸,收不到远方亲人的信件,有一种被困在孤岛上的感觉。好在吴祖光有一台小收音机,在寂寞无助的雨夜,能收听到中央人民广播电台的新闻联播和天气预报。

迁移到团泊洼后常听到可怕的枪声

就在我们千辛万苦,终于烧出几窑砖时,突然接到了立即停工准备搬迁的命令。干校从怀来迁到宝坻县才大半年时间,想不到就要再一次搬迁,最后定点在静海县的团泊洼新生(劳改)农场。为什么又要搬迁呢?原因是明摆着的:黄庄洼的地势确实是太低了。如今说起来,简直令人难以置信。干校所种的小麦,每亩所用的种子是二十至二十五公斤,而经历夏涝之后,平均亩产才五十斤。也就是说,加上农机、化肥等成本(人力成本还不计在内),每斤麦子要合到八毛多,而在当时,一斤麦子才一毛几分钱,等于是我们白干了一场不说,还要有几倍的亏损,真正是得不偿失。这个经济账是明摆着的。再说,要在洼地上盖房、建校舍,也绝对是下下策,一旦遇到洪灾,岂不就得“全军覆没”?

为了干校的生存和发展,当时军宣队做出战略转移的决定无疑是英明果断的。据说杨副政委为此几度上北京、去天津,找领导、托关系,申述理由,立誓表态,花了九牛二虎之力,才使我们得以从宝坻县的黄庄洼撤离。“文革”期间,宝坻县出了个农民写诗占领文化阵地的小靳庄,是江青亲临种的所谓试验田,树成了全国的样板村,有点儿第二个“大寨”的意味,前往参观学习的人多如潮水。直到许多年后,还有人问我,你们下放在宝坻县,一定去过小靳庄吧?殊不知在我们干校迁往团泊洼之前,是军宣队清查所谓“五一六”反革命分子最起劲的时候,狠抓“阶级斗争新动向”,把我们管束得死死的,几乎失去了人身自由。因此,下宝坻干校后我既未去过小靳庄,也再没有到过后来《潜伏》中提及的临亭口。

静海县的团泊洼劳改农场,在天津城东南的五十多公里处,位于独流减河南侧。独流减河宽有二百米左右,是一条人工开掘的泄洪水道。这座劳改农场建成已有很多年头了,通电、通水、通路,生活条件自然比在黄庄洼好多了。劳改农场除给干校拨出了两千多亩地外,还给了干校一座两层楼房、一座原先住着右派队的小院和一个停办的养鸡场。养鸡场有一个冷藏的大仓库与宰鸡的大工场,还有一些附属设施。大工场后来改作了干校的大礼堂,冷库则做了干校的仓库。

搬到团泊洼之后,我们就过上一种半军事化的生活了,每天准时起床、出工、熄灯,周围不仅筑有防范劳改犯逃跑的铁丝网,而且还有骑着高头大马的卫兵日夜值岗巡逻,若再有许树我那样的“乱子”发生,也就不难处置了。

刚搬到团泊洼时,我们的心情是很压抑的,见有的带着脚镣的犯人被荷枪实弹的解放军战士押着下地劳动,令我们都生出了一种自己流落到此,是准劳改犯的感觉。劳改犯夏天统一穿白褂,冬天统一穿黑袄,据说这两种颜色的衣服在远处容易识别,一旦有犯人逃跑,卫兵举枪瞄准,一眼就能看清射击目标。而当时越狱的事件接连不断,我们常能听到可怕的枪声。为了不被卫兵误毙,我们都警觉地把白褂、黑袄藏了起来,谁也不穿与劳改犯靠色的衣服。尽管这种被误毙的事件只是我们的一种担忧,在后来的几年里从未发生过,但无论怎么说,把我们集中到劳改农场来接受所谓“再教育”,心里的滋味实在是不好受!

由于劳改农场划拨给干校的农田不是整片的,东一块、西一块,因此,我们时常在与劳改犯在上下工的路上相遇,有时候,还会因灌水等农事与劳改犯发生矛盾,争执起来。干校学员中有不少是入党很早的老革命,自然瞧不起那些劳改犯,难免在冲突时对他们恶声恶气,未料有的劳改犯竟然反击道:“我们判的是有期徒刑,你们可得在这里改造一辈子,等于是判了无期徒刑!”

突然搞起紧急集合和野营拉练

就在我们这些下放干部承受更大的精神压力之时,军宣队却一个个斗志昂扬,分外神气起来。尤其是有了一个像模像样的校部,办公室、会议室、会客室、小食堂、停车场……一应俱全。当时管我们三连的军宣队由四人组成,除河北省军区独立师的王副团长外,还有一个来自承德军分区的孙参谋,再有两个年轻战士当通讯员和勤务兵。王副团长是大老粗出身,据说在朝鲜战场上总是冲锋在前,立过功,是个领兵打仗的好手。但一见到我们这帮文化人就头疼,加上他把随军家属也带到干校来了,还在校部食堂吃小灶,就很难与我们有什么共同语言。记得刚搬迁到团泊洼没有多久,为整肃纪律,树他的军威,就以响应毛主席“备战备荒为人民”的号召为由,在一天深夜,突然搞了一次全连的紧急集合。

紧急集合,是军队新兵训练中必有的一个科目。像我这样年轻的“三门”(出家门进校门再进机关门)干部,在读高中、上大学期间,都参加过为时一至两周的军训,有过紧急集合的经历,能做到一声令下,打起背包就出发。可是,对于当时已五六十岁的一些老文化人来说,因白天的劳动强度本就很大,累得精疲力竭,晚上睡得很死,所以一遇这样突如其来的行动,就难免手忙脚乱,不知所措了。记得那次紧急集合,跑到独流减河的大堤上按班排站成一长行,在连点名报数时,就发现少了好几个人。正在王副团长开始训话,说当年八国联军就是从这里登陆入侵的,万一苏修的侵略军打过来,到时你们这些人不能立即转移就必死无疑时,掉队的几个人才气喘吁吁地陆续赶来入列。但最后还是缺了一人。等我们回到离宿舍只有十多米远的地方,才发现路边躺着一个人。一看原来是患有哮喘的“反动文人”陶君起。他身边的背包上没有系带子,军宣队的通讯员小马过去抖开一看,仅是用被单包了一个枕头而已。惊惶的陶君起说:“反正我也活不了几天了,任你们怎么处置都可以。”

陶君起也是我们戏曲研究院剧目室的同事。因他的专著《京剧剧目初探》被林彪委托江青召开的部队文艺工作座谈会《纪要》点名批判,加上他曾写过一篇《一朵鲜艳的红梅》的剧评赞赏过孟超编剧、北方昆曲剧院演出的被康生定性为“鬼戏”的《李慧娘》,所以“文革”一开始,也就被揪了出来。但他既不是当权派,又不是党员干部,就只得给他戴上了一顶“反动文人”的帽子。

其实,像陶君起这样属老弱病残的学员还大有人在。可有的连不只是搞紧急集合,竟然还搞野营拉练,一天来回走四五十里路,把一些年老体弱的学员整得苦不堪言。倒是学生出身的孙参谋,虽不与我们同住,但他在连里与我们一起吃饭,又主管生产,领着我们干活,田间休息时爱唠嗑,就很快和我们熟悉起来,打成一片。感觉他在清查“五一六”运动后期,也比较掌握政策,没搞逼、供、信。据说,到了中共十一届三中全会之后,他还到北京来看望过重返领导岗位的干校三连的一些老干部。

说实在的,像孙参谋这样给我们留下亲切印象的军宣队员并不很多。那时候,一遇下雨天,就会在大礼堂开全校大会。每次会上,杨副政委都要训话,历数我们没有好好接受改造的言行。记得五连有个老干部胃病犯了,不能吃高粱米饭,家人从北京寄来了一盒饼干,白天不敢吃,只能熄灯后躲在蚊帐里吃,不知是谁给军宣队打了小报告,杨副政委就在全校大会说:“听说五连宿舍里最近闹老鼠,一到夜里就咯吱咯吱偷咬东西,弄得大家睡不好觉。看来大家应该行动起来,一起来捉‘老鼠!”……

到团泊洼后,干校建起了一个广播站,军宣队还可以时不时地通过大喇叭向我们训话。

干校广播站的设备自然是简陋的,但播音员却是一流的,可谓无人不晓,即为著名苏联影片《列宁在十月》《列宁在1918》中的列宁配音的白景晟。那年月,允许继续公映的故事片少得可怜。白景晟配音的这两部片子,人们不知看了多少遍,对这位“列宁同志”的声音极其熟悉。但他已六十来岁了,腿脚不太灵便,很难下田干活,就应了广播站的这份差使,不是念校部的紧急通知,就是传唤某某人去接长途电话。近千人的干校就这一部电话,每听到“列宁同志”传唤谁去接长途电话,谁的心就一下子揪了起来。因为不到万不得已,亲友是不会打长途电话到干校来的。所以,谁都担心留在北京的家人出什么意外。在那样的动乱年月,再有灾祸临头,对于身在“五七干校”接受改造的“臭老九”们来说,就太可怕了。

灾祸降临到了我的头上

到团泊洼不久,灾祸就降临到了我的头上:在盖我们三连的食堂时,我一脚踩空,从脚手架上掉了下来。虽说脚手架只有两米多高,但地上乱砖杂陈,我仰天摔地时,几块乱砖正巧硌在了我的腰椎上,一阵剧痛令我发出了“啊唷——”一声惨叫,吓得在场当小工的几个女同事顷刻间掉下了眼泪。

干校没有医院。我摔伤之后,同事们就把我抬回了宿舍。没过几分钟,校医就赶来了。当时干校的几个校医,是从北京军区某医院下放到这里来劳动锻炼的,因为不能作X光之类的检查,给我开了两盒跌打丸就算了事。头几天,腰伤疼得我连身都翻不了,大小便时也下不了床。正是大忙时节,连里也没抽专人来照顾我。因此我就尽量少喝水、少吃东西,免得频繁大小便惹许多麻烦。结果,接连好多天不解大便就便秘了,逼得我更加难受,不得不又请来校医为我灌肠,把干结的大便抠出来。那时候干校还没有小卖部,同事们来看我,也无法给我送水果和营养品。令我至今不忘的是,同事们把我抬回宿舍,刚刚躺下,同班的王露(后来曾任中国女摄影家协会代主席)就给我端来了一杯白糖水,说:“快趁热喝下,能止疼哩!”这杯甜透心的白糖水,真仿佛是救命水,令我立即镇静了许多,缓缓回过神来。那时候,白糖是凭证供应的,每人每月也就二两吧?看来那天王露是把她手头仅有的一点白糖都拿来给我冲水喝了。物以稀为贵,这杯白糖水,可以说是我摔伤后享受到的最高档的营养品了。自然,比白糖更珍贵的是同事间在患难岁月这种相互关心的深厚友情。

我摔伤后,卧床疗养了一个来月。这期间,最思念的是天各一方的妻子和女儿。我妻子是中国青年艺术剧院的演员,可能是因为剧院不属于必须“砸烂”的单位吧,演职员们没有下放到干校去劳动,而是下到部队去锻炼。青艺去的是驻扎在河北省高碑店的38军某师炮团。既然是下部队,就一声令下,谁也不敢延迟。女儿出生才十个月,也只得立即给她断奶,送往我江苏老家,托给我母亲照看。那是1970年8月,正是三伏天,妻子坐火车第一次下江南,又买不起卧铺票,带着孩子出远门,真够她折腾的。一到老家,女儿就病了,经生产大队的“赤脚医生”注射了一支青霉素后,仍高烧不退,生命危在旦夕。因我不在身边,急得妻子没了主张,哭得呼天抢地,十分可怜。万般无奈之下,我父亲只得在夜间抱着孩子奔向两里地外的邱庄,向在四乡八邻有名的老郎中谢泽民求救。我伯父原先学的也是中医,与谢泽民是好友。伯父英年早逝后,谢泽民与我家一直保持往来。因他家是地主成分,“文革”中受到冲击,“赤脚医生”作为新生事物出现后,就不让他这个家庭成分不好的老郎中公开行医了。而他确实有经验,一看到我女儿的病情,就诊断出她之所以高烧不退,是因为我们村上的那个“赤脚医生”在给她打青霉素针时,注射的部位找错了。谢泽民二话没说,就俯下身子,一边用双手挤我女儿的屁股,一边用嘴一口口吸注射时留下的针眼,硬是把打错部位的青霉素液吸了出来,经过如此一番急救,我女儿才转危为安。加上“文革”开始后,因我的岳父在特钢厂被造反派隔离审查时逃跑和我岳母被轰回山东老家,妻子在精神上遭受很大的刺激,得了神经官能症,一旦发作,便晕倒在地,口吐白沫,手脚抽搐……下到部队以后,又总牵挂着寄养在我农村老家的女儿,她就难免一再发病。在此情况下,我也只好自己强忍伤痛,没写信把我从脚手架上摔下来的实情告诉她。

一家三口,天南地北,分处三地,这就无形中增加了开销。而当时我和妻子每月的工资总共只有85元。我俩的兄弟姐妹各是七个,我是长子,她是长女,原有的家庭负担都还背着,倍感沉重。因此,我在干校留下自用的钱,每月只有12元,交掉9元伙食费,就剩下3元钱买牙膏、肥皂、毛巾、邮票、信封、信纸等必需的生活用品。一开始,干校是白天下地干活,晚上搞运动,连星期天也难得安排休息,至于回京探亲休假,是谁都不敢想的事。那时,大家感到最难过的是国庆、中秋这样的节日,真的是“每逢佳节倍思亲,遍插茱萸少一人”啊!记得到团泊洼后的第一个中秋节,恰好是轮到我这个五班副班长带班到食堂帮厨(班长管运动、副班长管生产和生活),考虑到大家都吃不上月饼,就提议晚餐给大伙儿改善一下生活,做豆腐脑和发面火烧吃。圆圆的火烧上,有“中秋”两个字。这可以说是我在特殊环境下的一项发明专利——我是就地取材,把一个大咸菜疙瘩,用小刀雕成了一枚阴文的“中秋”印章,盖在每个未烤的面饼上,贴在炉壁上烘烤熟之后,就代作中秋月饼,借以寄托思亲之情了。

秘密帮新凤霞给吴祖光捎物品

过了很长一段时间,也就是清查“五一六”运动“一风吹”之后,军宣队才开了口子,允许大家轮流回京休探亲假。但国家法定的两周时间的探亲假,干校要求得分两次休,一次一周,这样,就不至于耽误田间的生产任务。然而,轮到我休探亲假时,我却只得一再借故推迟,不是不想去见日夜思念的妻子、女儿,实在是我根本拿不出来回的路费!

同班的关木琴大姐见班里的人大都回京休过假了,几次问我怎么还不休假?当她得知我囊中羞涩时,就塞给了我10元钱,说:“你们结婚后第一次分别就隔这么长时间,女儿又送回老家去了,你爱人在部队怎么能不想你呢?快去看看她吧!”我担心日后还不上这10元钱,迟疑着不肯接。她又说,“这钱不是借给你的,你爱人身体不好,你路过北京,代我和刘开宇买点营养品,慰问慰问她……”关木琴本是中国作协的办公室副主任,她腿有残疾,没有随作协的同志去咸宁“五七干校”,而是随她丈夫刘开宇(后为中国戏剧家协会书记处书记)下了我们的干校。而刘开宇,则是1964年奉周扬之命,到几所名牌大学去把我们11名高材生挑选到中国戏曲研究院来搞剧本创作的恩师之一。我们到院工作之后,从业务到生活,他一直都很关心。因有这层关系,关木琴下到我们干校后,待我们这批年轻人也特别热心,在我困难的时刻她这样慷慨解囊,怎能不又一次令我深受感动呢?

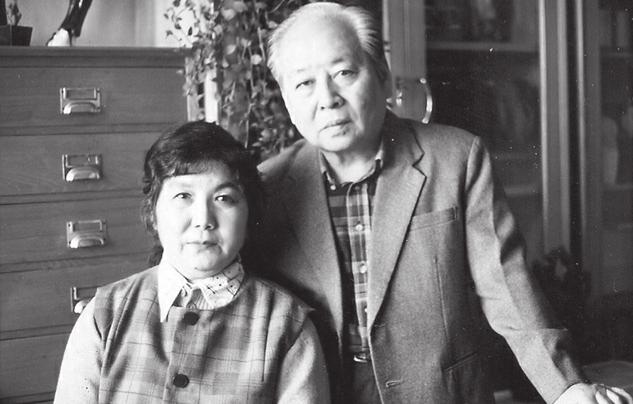

在“九一三”事件,即林彪摔死在温都尔罕之后,38军也允许下放在高碑店的青艺演职员回京休假了。因此,我第二次休假,就与我妻子约定,同时回京。可那时仍属“中央专案组”管的吴祖光,不仅不能享受回京休假的待遇,就连写封家信,也得交政工组审阅后才能邮寄。否则,就得以搞反革命串连论罪。我深知,由于祖光曾经在北大荒吃过大苦,对于“五七干校”的种种活计,他均无畏惧心理,根本算不得什么。他最感痛苦的,是见不到他的妻子、儿女和老母,也听不到家人的一点儿信息。因此,当我此次回京休假时,就悄悄问他有什么事需要我帮他办么?他就说,你一到北京就帮我发封信,好让凤霞到你家去,给我捎些衣物来。我说,没问题,一定能办到。他又说,你见了凤霞,就说我身体挺好的,让她和我老母亲放心……

在我假期临结束的前一天,新凤霞就找到我家来了。我当时住在东单三条56号中国青年艺术剧院的家属楼里,离祖光原先住的位于帅府园的四合院也就二三百米远,但“文革”后不久,他家的房子就让造反派强占,好像是被撵到和平里一带去住了。新凤霞一进门就说,你们这个院子我以前来过,挺熟的,好找。在我们那个院子里,住着好多位话剧界的名流,早在抗战期间就是祖光的朋友,相互间的走动是常事。为防备被人认出是她,她是包着头巾找上门来的。好在当时没有别的青艺演职员回京,她进院时没碰到一个熟人。不过,当她解下头巾,我所见到的,与1964年国庆节在中国戏曲研究院联欢晚会上清唱《刘巧儿》的她,已判若两人。那条又黑又长的大辫子不见了,齐耳短发,不加任何修饰,鬓边还竟然有了几缕银丝,与普通街道妇女的装束没什么区别,谁也看不出她是家喻户晓的名演员了。

我看她脸色不太好,就问起她的身体情况,她说没什么碍事的病,就是血压高,总降不下来。一到医院看病,大夫就给她开两个月的假条,让她休息。但她是中国评剧院的重点审查对象,怎能总在家养病?而她每天的任务,却是挖防空洞,已挖了好久了。她还说,成天挖防空洞,虽然累些,但倒也清静,地上的事情从不去打听,也无从打听。最担心的就是祖光,也不知他的身体顶得住不?我告诉她,祖光不仅很结实,而且在生活上的适应能力比我们年轻人都强,平时连伤风咳嗽的小毛病都没有。阑尾炎手术做得也蛮好,你尽管放心好了。她托我把一包衣服和营养品带给祖光,并连声说:“谢谢革命群众,谢谢革命群众!”那年月,人们常挂在嘴边的一句伟人语录是“相信群众相信党”,可往往昨天你还是“革命群众”,今天就成为“反革命”被揪出来示众了。你斗我,我斗你,来回翻烧饼,折腾。因此,我对她说,“运动”发展到今天,出了“九一三”事件,干校反倒把祖光他们几个撂在一边,不怎么管了。她虽明白了我话中的意思,但还是一再说:“祖光还得靠你们革命群众多多帮助……”送新凤霞出门之后,我妻子感叹地说,你听她刚才一口一个“革命群众”,说明她实在是被中国评剧院的“革命群众”整怕了啊!

(本文未完待续,下期续完)