最后的感慨:一生对得起共产党

2016-06-15郝铁川

郝铁川

1975年12月15日,中央对正在服刑的国民党县团级以上人员进行特赦。杨兆龙在狱中度过了4400多个日日夜夜之后,终于获赦出狱。他在上海的家中已然无人,政府只能把他的户口安置到其女杨黎明栖身的浙江海宁县庆云镇,老少三代四人(杨兆龙、女儿杨黎明和外孙杨路、外孙女陆扬)蜷缩在面积只有9平方米的蜗居之中。

杨兆龙出狱后,见到杨黎明,首先问的就是妻子沙溯因的下落。过去杨黎明总是对父亲隐瞒母亲“文革”初期就含冤自缢的真相,可现在无法瞒下去了。为了怕父亲难以忍受,只好无奈地谎称母亲已于1966年中风病逝,同时又把母亲的遗言如实转告杨兆龙:“是我害了你父亲。1949年,他才45岁,我不该在他事业的鼎盛时期,硬要把他留在大陆不走,结果使他遭受了接连不断的磨难。我也害了全家,如果我将来不能活着见到你父亲,你务必把我的话转告他,是我对不起他!我怎么那么糊涂,竟把全家的命运交给一个孩子(指沙轶因,比沙溯因小13岁)。”老人闻言,放声痛哭。他对女儿说:“不要这样说哦,这都是命中注定的!”

杨兆龙直到去世也不知道,他的爱妻是觉得昔日的理想已经破灭,现实中“革命者们”任意揪斗抄家凌辱,生活变成了恐惧的等待,而且似乎这运动要没完没了。她累了,也自觉无法再保护她的亲人,因而自缢。

杨兆龙出狱后接受政府安置

杨兆龙对政府安排其到浙江海宁县,与女儿一家生活在一起,内心充满感慨。女儿杨黎明过去探监时告诉他,自己的工作是环境卫生,如今出狱后方知女儿是在扫大街、洗厕所。当他在街上与握着扫帚的女儿相遇时,不禁当场老泪纵横。路人都说:“罪过啊!”

由于1976年全国开展“批邓、反击右倾翻案风”运动,“阶级斗争为纲”之弦绷得很紧,所以政府给予杨兆龙这批特赦人员的待遇较差。初时杨每月仅10元困难补助费(即贫病救济金)。过去一直是杨家经济支柱的他,实在不忍心让女儿杨黎明一边要养活两个孩子,一边还要挣钱供给他。他四处给过去的朋友写信,甚至登门求助。古道热肠的杨兆龙,昔日朋友遍天下,如今很多已告别人世,活着的则畏惧时事,大都不敢与他来往。

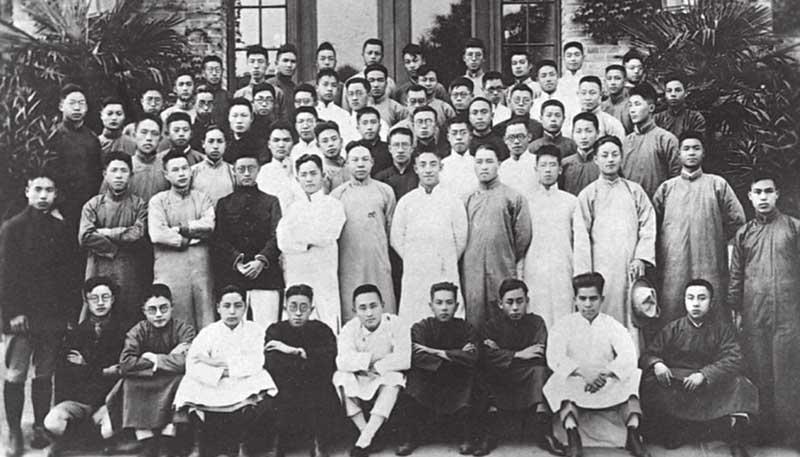

只有一个老朋友给他回了信,他就是时任国务院参事的章友江。这是一位经历坎坷、很有良心的进步人士。 ①他1901年1月出生于江西省南昌县向塘镇一个殷实的绸缎商人家庭, 14岁考取清华大学前身的清华学堂,1925年公费留学美国,加入了美国共产党,成立以施滉为书记的美国共产党中国局,受美共中央领导,成为中国留美学生中的第一批共产党员,也是清华大学最早的一批共产党员。

1927年秋章友江回国,途经德国柏林时,正值中国共产党参加苏联十月革命十周年纪念活动,刘伯承、关向应、周恩来等出席,于是中央临时决定章留在莫斯科,参加英文翻译等接待工作。

1929年夏,莫斯科中山大学发生了后来被称为“二十八个半布尔什维克”的中共党内宗派斗争事件。由于章友江不同意以王明为首的中山大学党支部的意见,不肯按其授意发表攻击、诬陷共产国际中共代表团的言论,不仅受到围攻,而且被剥夺了申辩的权利并最终被以“反党分子”的罪名开除党籍。

1930年,章友江从苏联回国,先后受聘担任国立北平大学法商学院、西北联合大学法学院教授。因积极参加反蒋抗日活动,被蒋介石政权拘禁过、解聘过,被日本侵略者搜捕过。

1946年底,章友江在沈阳秘密参加了“中国民主革命同盟”。解放前夕,章友江受“民盟”派遣举家赴上海并经昔日清华老师的举荐,出任国民政府输出入管理委员会顾问、输出推广主任。

上海解放后,他立即参加到恢复经济、建设人民政权的工作中,先后任华东对外贸易管理局输出推广处处长、华东军政委员会贸易部进出口贸易管理处副处长。1951年年初,经政务院第六十七次政务会议通过,章友江被任命为政务院人民监察委员会第一厅副厅长。五年以后被任命为国务院参事。

在“反右”斗争时,他的发言中的一些内容遭到了上纲上线式的批判,为此他做了“检讨”。此后,他淡出各类社会、政治活动,仅参加以时事政策学习和法规编纂为主的参事室的活动。

1976年5月19日,章友江谢世,走完了他75年的人生之旅。他的追悼会在北京八宝山革命公墓举行,骨灰被安放进八宝山革命公墓。

从上述章友江的历史可知,他是一个一生追求进步的知识分子,曾经出国留学,长期在大学任教,1957年被错误批判过,和杨兆龙的经历有许多类似之处。杨兆龙过去是他在西北联大积极争取的外围进步对象。章友江熟悉杨兆龙的为人,所以在1976年那艰难的岁月,他利用国务院参事的身份,以及和共产党人的长期情谊,敢向公安部反映杨兆龙的问题。正是在他的鼎力帮助下,杨兆龙被安排于浙江省文史研究馆任馆员,每月40元生活费,可以领薪在家休养,无须上班。

杨兆龙在后来为浙江海宁县委统战部所写的《自传》中说道:“我一生受资产阶级、孔孟思想及崇洋思想之影响,解放后,仍未能改变思想、跟上形势,实乃一深刻的教训。此次安置浙江省,使我有机会利用有限的余年,为祖国建设和统一事业可以尽绵薄,实不胜荣幸,我当好自为之,以不负党和政府对我之期望也。”这是杨兆龙真心的话,也是应有的礼貌的表示。

与卜宗商相见获知自己入狱真相

1969年7月,“杨兆龙案”的同案犯卜宗商刑满释放,留厂就业。第二年林彪下达了准备打仗的 “一号通令”,厂方认为卜宗商这样的人不宜再呆在上海这样的战略要地,因而将他迁回原籍——江苏镇江丹徒县。

卜宗商戴着“五类分子”中的两顶帽子(一顶是右派,一顶是反革命分子)回到了丹徒,人身不自由,外出要请假,经常被批斗。为了不连累家庭,他将猪圈改造成简陋的住所,孑然一身地过着艰难困苦的生活。

卜宗商刑满释放之后,想弄清楚究竟是谁向政府告发了他。他先到四川北路杨兆龙原来的居所看望杨家,邻居说杨家早已家破人亡。他又跑到张良俊的居所,张的夫人说丈夫去外边办事情了,卜宗商问“张先生一向可好”,张的夫人说“还可以”。卜宗商由此判断自己坐牢不是杨兆龙“告发”的结果,而是张良俊搞的鬼。回到丹徒后,从杨兆龙亲戚洪笑云那里,他再次获知了杨家的遭遇。

杨兆龙获释后,从洪笑云那里获知了卜宗商根本没有去成香港,而是为此而坐了几年大牢,杨顿感对不起卜宗商。1976年粉碎“四人帮”后,杨兆龙觉得形势较前好转,于是就提笔给卜宗商写了封信:

瑞和(这是卜宗商的乳名——笔者按):

我们已经十几年不见了。听舍亲洪家说你在乡间改造,颇有成绩,甚为快慰。

我于去年蒙毛主席及党中央特赦,得以恢复自由,不戴帽子,享受完全公民权,衷心深为感谢!日后自当利用残年为党国服务。

我自一九六九年即患中风,右足右臂行动不便。最近曾跌倒五六次,致右臂受伤,现在尚未复元。我现在浙江省文史馆工作,受省统战部领导。

你一九五六年替洪笑云带了一封信。从此我们相识,但无深交。一九六零年你因不满到新疆去,哀求我设法帮助。我因一时糊涂,铸成大错,介绍你给张(某)良俊相识。现在蒙政府宽大,你得以恢复自由,不胜庆幸。望好好改造,努力为祖国效劳,将功赎罪。我对你对祖国深为抱歉,让我们共同努力吧!此函可呈领导一阅,或能有弥补也。此复,顺颂进步!

杨兆龙复 十一月三十一日

这一封短信道出了杨兆龙善良的愧疚心情,都到了这个分上了,杨兆龙还想让学生卜宗商通过向政府交上杨的这封道歉信,让政府把账多算在他的身上,替学生卜宗商多分担一点罪责。卜宗商读信后泪如雨下。他立即向生产大队的民兵营长请假,谎称要进城治病。粉碎“四人帮”后,对“五类分子”的监管放松了,所以卜宗商顺利地获得批准。

卜宗商根本没去县城,而是直奔海宁庆云镇。相隔16年之久,他们异地相聚,先是无语泪千行,然后卜宗商向老师道歉,请他宽恕自己过去写的有关他的材料中多有不文明的用语,同时也向老师保证自己过去没有一丝半点的胡说八道,去陷害过老师。杨兆龙也起身向学生道歉,后悔不该介绍他认识张良俊。最后,两人又抱头痛哭。他们终于弄清楚是张良俊设了所谓帮忙偷渡去香港的圈套,先让卜宗商往里钻,把卜宗商抓捕后,张又模仿卜宗商的笔迹,给杨兆龙写信,谎称已安抵香港。这样又导致杨的小儿子钻进了这个圈套。他们一个个进了监狱,张良俊“举报有功”,过着安逸的生活。

卜宗商问起杨1968年在提篮桥监狱被批斗的事,杨证实确有其事。杨兆龙那时属于未决犯。按规定,同一案中已决犯和未决犯必须隔开关押,以防止相互串供。卜宗商明白了那天虽然病已痊愈、却不让他回到监狱的原因。说起批斗的情形,杨兆龙卷起袖口让卜宗商看了他双手被反铐留下的伤痕。师生二人相互抚摸着伤痕,久久说不出一句话来。

最后,两人相互鼓励,要坚强地活下去,等待光明的到来。遗憾的是,这次见面竟成了他们两人的永诀。

庆云小镇的人们善待杨兆龙

浙江海宁县庆云镇像一幅水墨画,清清的蜿蜒的流水温柔地滋润着各条大街小巷的居民和11个大队的田野。古老的小镇民风淳朴,全镇的人都彼此熟悉,见了面总是亲切互相打招呼,晾衣的竹竿搭在对方的窗台上,谁忙活在外,下雨时邻居就会主动帮忙把衣被收下。

全镇人都尊称杨兆龙为“外公”,把他视为一个应该得到尊敬的老人,而不是什么坏分子。杨兆龙在街上散步时,一路都会有人端出椅子让他歇息;他买东西,人们都会关照“外公,走好啊”;他到小学,老师们向他请教英语;他到农家,老农们会递上一碗茶,然后“开轩面场圃,把酒话桑麻”。这与他四处联络故交却罕有回音形成了鲜明的对照。

某日,有位为全镇所尊敬的许老先生告诫杨黎明:他是你爹,好好待他,他很可怜,没有家了,你若亏待他,将来是会遭报应的!杨黎明心中既感动又警醒,立即自省是否有什么慢待老父亲的言行。

此时杨兆龙的女婿陆锦璧还在青海服刑,但陆锦璧的兄长陆锦华及陆家上下都竭尽全力照顾杨兆龙。杨兆龙感动地说:“兄如此,其弟也必如是。”

1977年,沙溯因在美国的表侄女沙茂吉来信说,可能要来大陆探亲。海宁县房管局马上特意为杨兆龙新造瓦屋一楼一底,由杨兆龙租用。

1977年10月,杨兆龙突发脑血栓,导致右肢瘫痪,并且失语。

1978年夏天,海宁县委统战部安排杨兆龙去莫干山休养一周,由子女及孙辈陪同。杨甚感安慰。海宁县委统战部副部长朱锡扬一路扶着杨兆龙爬山、走路。杨在山上想对朱锡扬说点心里话,却声不成语。朱安慰他:“杨先生,我们回去再说吧!”杨黎明懂得父亲要说的是心里的无数冤屈:他是被冤枉的,财产全部没收是不对的;女儿有医学学历,不该派她扫街;等等。此次休养,统战部的同志为他拍了不少照片,但未给杨家一张。坊间传说这些照片在香港见报,作为杨在大陆安度晚年之证。

1978年党的十一届三中全会之后,中央开始平反冤假错案。杨兆龙的儿女们劝说父亲提出申诉,要求平反。杨兆龙则心灰意冷,出示其腕部的累累伤痕,表示不存幻想,始终不同意。

1979年4月1日,杨兆龙因脑溢血而逝。出殡之日,几乎半个镇的人都来送行。

一生的故事

杨兆龙在他为浙江海宁县委统战部所写的《自传》中扼要叙述了自己大半生,尤其是他青年时代的奋发图强、投身司法的伟大抱负、极为卓越的专业成就,更为重要的是,他对国民党失望转而对共产党产生好感继而为之秘密效力的全过程。这也可以代言同时期很多知识分子的心路历程:

我于1904年生于中农家庭,父亲曾当过人家的佃户,我幼年时期曾帮助父亲务农,九岁时,到金坛城内外祖父家,入私塾读书,十岁转入新式学校,十二岁毕业,十五岁由高等小学毕业,因金坛无中学,于是由父亲张罗学膳费入镇江润州中学肄业,十九岁以第一名毕业。父亲觉我读书尚好,遂商请亲友资助考入北京燕京大学攻读哲学心理学,但每年所费约一百五十余元,第二年家中无力负担,经一老师帮助于上海民立中学觅得一教学职位,日间教书,晚间则入东吴法学院攻读法律。

在北京就学期间,我阅读了孙中山先生所著的《孙文学说》,深觉哲学与心理学不能救中国,所以当时决心改学法律。1924年冬秘密加入国民党,是时正是反动军阀李宝璋杀戮进步之士之际,因我当时笃信孙中山先生之革命救国学说,虽军阀压迫也无所顾忌。1927年夏,我由东吴法学院毕业,由老师介绍,任上海法政大学教授,旋任上海公共租界及上诉法院推事。是时国民党清洗党员,我被清洗。至此不复加入国民党。

1929年上海临时法院改组为上海特区法院,租界上诉法院改组为高等法院分院,改归南京司法部领导(该两院原为江苏省政府领导),我在临时法院及租界上诉法院期间,专办华洋诉讼,及中国人与外国人之诉讼案件,确曾设法维护中国人之权利,与外国陪审之领事不时发生冲突。外国领事团衔恨在心,欲除之而后快,故向南京司法部提出条件,即不准我在改组后的法院任推事。当时反动政府司法部的魏道明顺从外国领事之要求,将我去职。我旋应聘任上海持志大学教务主任,后又在上海及镇江任律师,并在东吴法学院兼职任教。在此期间,对不少贫困、受冤之被告,曾自贴费用为之辩护。在金坛原籍有数起被冤判无期徒刑及死刑之案件,我全力为之平反,卒获释放。金坛县当时无正式法院,所有诉讼案件均由代表县长之审判员监理,因此黑暗重重,彼勾结地痞流氓作恶多端,我见状即向南京伪监察院告发,而将县长免职。

1931年,司法部改组,罗文干任部长,常务次长为郑天锡(后任海牙国际法院法官及驻英大使)。他们两人是英国留学生,即邀我为秘书处科长。我任职3年后,即赴美国哈佛大学及德国柏林大学留学,并在两校考得法律博士学位。

是时国内抗日呼声普遍高涨,中日战争有一触即发之势。我于是在1936年夏束装回国,企图进行司法改革,以便对抗日有所贡献。不料回国以后,感到无实际之工作可做,我即转入资源委员会任专门委员,资源委员会当时罗致各方专家研究抗日问题。我于1936年至1937年曾起草军事征用法、总动员法草案等若干文件。与此同时,在中央大学兼课。是年12月,国民党政府迁汉口,在汉口共7个月,我与萧一山(现任台湾大学史学教授,颇具名望)合作主编《经世》杂志,发表抗日文章,当时进步人士,如范文澜、高亨等均撰文鼓吹抗日。与此同时,经同学介绍,认识了叶剑英同志。经叶剑英同志介绍,我对共产主义方开始有初步的认识。1938年,随资源委员会赴重庆,在资源委员会任职共4年,任职期间并在中央大学兼课。以后,资源委员会改为纯业务机关,对学术研究不重视,我遂于1940年应西北大学之聘,任该校法商学院院长。当时的西北大学系由北平大学、北平法政大学、俄文法商学院等多所华北之高等学校内迁组成。当时友人章友江(原为西北临时大学教授,因反对反动政府,赞助进步学生,被伪教育部解聘)竭力劝我就任此职,并介绍该校师生与我合作,我于是前往就职。到校后,新任代理校长与反动师生勾结,我与他关系很坏。翌年8月,陈即设法将我排挤出校。我回到重庆后,伪教育部聘我为参事,自此,在伪教育部任职四年,并兼任朝阳学院及复旦大学教授。

1945年8月日本投降,伪司法部长谢冠生到处物色留学欧美之法学人员,遂邀我任刑事司长。我当时觉得法学是本行,遂允诺前往。到任后,主持收集日军暴行资料,我曾建议成立战犯调查室,共搜集资料卅余万件,准备送东京国际军事法庭及国内战犯审判机关。我当时曾起草战犯审判条例,主要根据纽伦堡国际法庭之经验落笔。但所有这些努力结果都没有起作用,因军方委员坚持对战犯的审判应由军委会及国防部组织军事法庭来进行。对此,我无力反对,故只得撒手。1946年,我被选为海牙国际比较法学院专家,该学院在全世界所聘专家为五十人。1947年,我赴欧美考察司法及法律制度,并出席国际刑法会议及国际统一刑法会议,并在美国数大学讲学,年底回国。当时自以为可以对腐败的旧中国司法制度进行改革,实际上完全是不可能的。

形势发展极快,国民党的反动统治日趋不稳,1948年,各重要城市均成立由军法人员组成的特别法庭。我曾于1948年夏秋视察华东各地之司法机关,亲眼看见以前旧军法裁判之“犯人”满身伤痕,其中有成残废者,遂深悉军法特别法庭“裁判”之残忍。因此,遂向伪立法院秘密建议取消特种刑事法庭,伪立法院中也有支持我的人,我多方努力,终将取消特刑庭的法案通过。同年,军统人员拟在司法行政部内另设一特种刑事司,并由一特务任特种刑事司长,我当即坚持反对,又向伪立法院提出建议,否决此种机构,结果,否决案被通过,该特务司长离职。

南京地下党(市委)因急于拯救在押之“政治犯”(即共产党及进步人士),通过我的内姨沙轶因(我妻沙溯因之妹)与我联系。十多年来,沙轶因一直住我家,我及诸亲友均竭力保护她。由于长期的接触,她对我的情况是了解的,我对她提出的要求,表示将勉力实现。但考虑到沙轶因与我是至亲关系,若无他人证明,中共地下党今后对此或会不予承认,我于是对她明言,我并非不信任她,但事关重大,须请地下党另派不熟悉之人与我联系。她遂向南京地下党领导人陈修良(当时不知其名)反映并派白沙同志与我正式联系。白沙同志除说明各项要求外,并劝我留在大陆,为新中国出力。我表示同意,不久白沙同志即赴前线。

1948年12月底,由赵琛代理伪司法行政部长,赵琛力荐我任最高法院检察署检察长之职。我先考虑后答复,回家后立即将此消息告诉沙轶因同志,我告诉她,此职表面上看来甚反动,但却有助于释放政治犯之工作,如地下党赞成,我可就此职,否则,我考虑应邀去广州中山大学任法学院院长。地下党领导人经研究,赞成我任此职,希望我为释放政治犯事多多尽力。我于是告诉赵琛,愿就此职。到任后,即全力进行释放政治犯之工作,并于1949年3月间完成释放全国政治犯工作,同时并寻找种种借口不将检署迁穗。

关于建国后的遭遇,《自传》中这样说道:

解放后,南京党组织曾对我慰勉有加,聘任为中央大学(后改南京大学)教授,并选为人民代表,1950年又亲赴北京出席第一次全国司法工作会议。是时,上海东吴大学法学院(我的母校)邀我任法学院院长,我将此情况告之董必武同志,并征求其意见。董老赞成我赴上海任东吴法学院院长一职,并由他通知华东教育部准予调职。

1951年秋,我即脱离南大,改任东吴法学院院长。1952年思想改造,全国各大学进行院系调整,本定调我任华东政法学院研究部主任,但一直未曾实现。一年多后,我主动向华东教育部提出教俄文,经考虑同意后,即赴复旦大学外文系教俄文。两年后,复旦增设法律系,遂调至该系任教授,曾发表《法律的阶级性与继承性》一文(《政法杂志》)。1957年四、五月间,魏文伯约我谈话,对我颇加赞许,嗣后,陆定一同志来沪,我被邀座谈,魏文伯同志对我做了一番介绍,并说了不少赞扬的话,旋柯庆施又约我座谈并赴宴,我向他力陈苏联法学制度的一些优点,由是引起新闻界的注意。未几,《新闻日报》及《文汇报》相继派党员记者向我约稿,我最初竭力推辞,后经再三保证,始允为新闻日报撰《社会主义建设中的立法问题》一文,文中主要阐述法典之重要,并列举苏联及东欧国家之经验为例,另又为《文汇报》撰一文,谈及法律教育制度等问题,文中曾散布“外行不能领导内行”之错误观点,反右后,即被划为右派。

杨黎明说,父亲失语之前给她说的最沉重的一句话是,他一生没有对不起共产党,而对不起蒋介石。或许有人认为杨兆龙这句话不妥当,甚至是“反动”,他应该像电视剧《昨夜星辰》主题歌里唱的那样“爱我所爱,无怨无悔”。但我们设身处地想一想,一个国际知名的法学家,一个其实并无多少党派观念而只想为祖国做些好事的国民党政府的高官,当初相信南京地下党市委的诺言,选择了共产党指引的道路,为共产党释放了万名“政治犯”,但解放后却迭遭不幸,差点被判死刑,而那个蒋介石政权虽然腐败专制、不得人心,但蒋介石个人对杨兆龙的才华比较认可,陈立夫逃离大陆前把飞机票送到杨家。临终之际作为凡人的杨兆龙,发出那样的感叹,不在情理之中吗?阶级斗争扩大化的实质,就是把我们自己的同志、朋友硬往敌人那边推,硬当做敌人往死里整。这是一个惨痛的教训。