林纾家书和家教

2016-06-15包立民

包立民

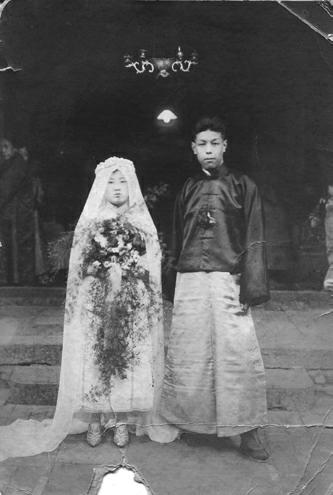

在近现代文学史上,林纾(1851—1924)是一位多才多艺的古文大家、小说翻译家、诗画家,也是一位苦尽甘来、时来运转的传奇人物。他前后娶过两房妻室,前妻刘琼姿,生有一女二子;后妻杨道郁,育有五子四女,可谓子女满堂,同时代文艺家中,堪与齐白石比肩。前妻病逝于1897年,不久长女(林雪)次子(林钧)又相继病故,仅存长子林珪,三岁又过继弟媳家为冢子。林纾早年丧父、丧弟,长年患肺病,中年丧母、丧妻、丧子、丧女,可以说,他的前半生是在丧葬接踵、贫病交迫中度过的。由于特殊的家境,他与子女长年守在一起,毋须写信联系,所以未见他给长女林雪、次子林钧的家书。前妻亡故后,在友人的规劝下,他怀着悲痛辞别故乡,闯荡江湖,有感于清末官场腐败,创作新乐府、《白话道情》,并与友人合作翻译《巴黎茶花女遗事》,“茶花女”在商务印书馆出版后,一炮打响,一版再版,名扬海内,从此步上文坛,移居京城。

半个世纪前,我在复旦中文系求学,听现代文学导师潘旭澜先生讲授五四新文学运动史,讲当年文坛上发生的一场“文白之争” ,由此听说了林纾其人其事,得知他是不通外语,仅凭合作者口述,就翻译了百余部小说名著,名扬海内,洛阳纸贵,人称“林译小说”;又得知这位文言翻译家,反对用白话文替代文言文,曾与陈独秀、胡适、钱玄同等多位新文学倡导者论争笔战,被喻为手持长矛、大战风车,开历史倒车的堂吉诃德式的人物。但其著其论,恕我薄学无知,既未拜读过“林纾小说”,亦未认真研读过“文白”、“新旧”之争的论著。

二十年后,我供职《文艺报》,有机会较多地读到了林纾的一些诗文论著、轶闻传记,读到了当年与林纾论争过的几位新文学倡导者,及现当代文史论者写的诸多评述论著,尤其是一些学者提出要“反思五四”的议论后,我对林纾有了新的看法。斗胆写了《林纾其人其文其译其诗其画》,发表在2003年的《人物》杂志上,后被福建文史研究馆编入《林纾研究资料选编》。想不到这篇“不学无术”的随笔,引起了林氏后人的注意,始料未及地请我参与编辑《林纾家书》。

谕林珪: 做一个公正廉明的好官

现存林纾家书中,最早见到的是《与林珪书》(载《贞文先生年谱》卷一1908年,收入《畏庐续集》《林琴南文集》,题为《示儿书》),仅存一通,可说是林纾现存的笫一通家书。林珪生于1875年,三岁时林纾将他过继给亡弟之妻,并养育成才,官至大城县令。这通1908年写的“居官法戒”,是林纾为时任大城县令的林珪而写。在这通家书中,林纾教导林珪要做一个好官。怎样才能做一个好官?是不是只要保持清廉,就可以称为好官呢?林纾认为 “廉者,居官之一事,非能廉遂足尽官也” ,也就是说,清廉,仅仅是做官的一个条件,并非只要能廉洁就能称好官。在《析廉》(《畏庐文集》)一文中,林纾曾揭露过,官场上有些人打着清廉的幌子,巧取豪夺,中饱私囊的丑恶行径。知子莫若父,在家书中他写道:“尔自瘠区,量移烦剧,凡贪墨狂谬之举,汝能自爱,余不汝忧。” 老人最担心的是判案,在判案中,“患尔自恃吏才,遇事以盛满之气出之,此至不可。凡人一为盛满之气所中,临大事行以简易,处小事视犹弁髦,遗不经心之罅,结不留意之仇。此其尤小者也。有司为生死人之衙门,偶凭意气用事,至于沉冤莫雪、牵连破产者,往往而有,此不可不慎。” 因此,勿自恃吏才,盛气凌人,意气用事,是林纾在家书中告诫乃儿登堂判案的要旨。在这通家书中,林纾还从如何判案,如何用人,如何处理教民讼,如何检尸,如何批阅经卷诸方面,向林珪示以法戒多条。

众所周知,封建社会读书人的出路,主要是参加科举考试,步步高中、步入仕途,封官享禄,光祖耀宗。所谓“十年寒窗苦,金榜题名时”。林纾也不例外,苦读十年寒窗,31岁中举后,曾先后七次赴京城参加会试,求仕之心不可谓不切,可是时运不济,名落孙山,总以落榜告终。戊戌变法失败后,他看清了清皇朝的腐败没落、悲愤不已,于是背井离乡,闯荡江湖。偶然间与友人合作笔译了《巴黎茶花女遗事》,不料一举成名,洛阳纸贵。使他找到了卖文为生、寄情译述同样可以获取名利之路,从此绝意仕途。他终身没有做过官,是一介布衣,一介教书匠,一介文人,用他自己的话来说,是一个“措大”。既然他从未做过官,为何又要写这通“居官法戒”?原来他“己亥客杭州陈吉士大会署中,见长官之督责吮吸僚属,弥复可笑,余宦情已扫地而尽”。俗话说,没有吃过猪肉,难道还没有见过猪跑?没有当过官,难道还没有见过或听说过官场的诸多腐败现象?己亥(1899)年,他客居杭州时,就曾见过“长官之督责吮吸属僚”的弥复可笑的官场现象。何况他博览古今小说,现实生活中的官场丑恶更是屡见不鲜。礼部侍郎郭春榆,欲以“清廷破格求才俊,取备特科”,举荐他入试,他却向郭侍郎上了一封《不赴书》,不愿苟禄冒荣,宁以布衣终身。而他的长子林珪既然升任大城知县,当上了七品芝麻官,“职分虽小,然实亲民之官。方今新政未行,判鞫仍归县官。余故凛凛戒惧,敬以告汝” 。正因为如此,他才写下了这通居官法戒。林珪确实也不负父望,确实不恃吏才,能平心判案,微服私察,体察民情,调查研究,从易于忽略的细微处,探求案情的疑点端倪、果断破案。诚如林琮在《记伯兄宰大城三事》文后所论:“伯兄老于听讼,平反疑狱,弭治积盗之政甚夥、而皆以整暇敏捷出之,然而余独举是三事以为记者,则以其纤细易于忽,而伯兄独能于繁剧中烛及几微也。”

谕林璐: 做一个能谋生养家之人

林纾家书中,保存得最多的是与林璐(字祥儿)书,有66通之多(其中有26通及示琮儿书2通,由林纾女婿李家骥编入《林纾诗文选》,见商务印书馆1993年10月版)。林璐生于1899年,是林纾与杨道郁婚后的头胎儿,也是一个为他后半生带来文运、财运的“宝贝儿子”。因此夫妇俩格外钟爱这个老来子,格外关心这个寄读外地求学的宝贝儿子。林纾与璐儿的家书最早写在何年?据《贞文先生年谱》载:林纾是“辛丑(1901年)应征赴京,主金台书院讲席、又受五城学堂聘为总教习,授修身、国文” 教职 。他携妻挈儿移居京城(后称北平)。1911年10月10日,爆发了震惊中外的辛亥革命,革命军敲响了清皇朝的丧钟,也惊动了以译书、教书谋生的这位布衣老书生,林纾深知革命必然会引起京城动乱。为了维护自家安危,11月9日(阴历九月十九),林纾封存了家中财物,携儿挈女前往天津英租界避难。临行前,他思绪万千,写下了《九月十九日南中警报,急挈姬人幼子避兵天津,回视屋上垂杨,尚未凌秋作态,慨然书壁》五言长句。诗中有一段写他随家人避难途中所见:

“……战声沸汉水,警报惊燕都。达官竟南逝,荒悸如避胡。仆妪半散走,家人声喁喁。我老亦舐犊,安忍听为俘?璐子年十三,文笔已清腴。阿矞亦八岁,绁勒若套驹。阿度方四龄,盈盈玉雪肤。二女尤可念,出入相抱扶……” (《畏庐诗存》卷上)

值得注意的是,诗中提到的林璐,时年十三岁,而林琮只有八岁。兄弟俩本随父母在京城学堂求学,这次避难天津,为时不短(九月之久)。琮儿尚小,在家自学即可,但璐儿上学怎么办?于是托天津友人在德国人办的德华教会学堂(这是一所中小学贯通的学堂)入学。十三岁的林璐成了德华学堂寄读生,不能随时回家。母亲不放心,于是让林纾与璐儿通信关照嘱咐。由此可断定,林纾最初的“与璐儿书”,早不过辛亥岁末。林璐寄读天津,1913年转学青岛,1915年又回到天津德华学堂,前后约八年左右。自1911至1919年(家书中仅有一通署年——己未元月八日,即1919年2月4日,这通署年书可能是与林璐的最后一通书),林纾与林璐通了八年书信,为后人留下了65通《畏庐老人训子书》。

在“训子书”中,老夫妇最为关心的,是璐儿的衣食住行、寒暑冷暖等健康状况,问寒问热,无微不至。请看他在信中写道:“凡父母爱子之心,一分一寸,无不着意” ,“第一节是卫生,卫生从慎风寒、谨饮食始。凡极用力时,如体操之类;切不可饮冷物,热冷相触,脾胃即为之碍。夜中拥被,勿令被落。窗隙有风,名曰贼风,中人不觉,切须留意”。 老父知璐有头眩之疾,故又追信告示:“汝秉气非属火者,切不可食凉冷之物。余少时饮麦冬、沙参,食尾梨、蜜梨,头常常眩晕。即近年以来,每遇头眩,即以手探喉,令之吐水。水吐,眩即愈。因此知尔头眩,决为温动。柿子凉冷凝滞,汝切勿食。鱼肝油已买,便合肉松并寄。” 老母倚闾望归,扳着手指盼儿家书,家书未至,唯恐其儿在校有个好歹闪失。家书一到,粗识文字的她,急忙拆信先看,林纾回信,有时她也在旁观看,信中有未及处,嘱其补写。如在一封信中,林纾郑重补记道:“再,尔母亲谕尔,微寒即换呢袍,每日牛乳、牛肉汤万万不可间断。此际春暖不时,不可贪凉,使寒气侵入,生出毛病。亦不可出游,闲时只在操场散步可也。”行文至此,不由我想起,《红楼梦》中,贾母疼爱宝玉,“含在嘴里怕化,抱在怀中怕摔” ,不知如何钟爱才好的情景。

在求学方面,林纾对林璐倒无太高要求,他不求璐儿苦学上进,不求名列前茅,只求他能顺大流升学就行。在转学分班时,即使蹲班留级也无妨,用他的话来说不躐等、可多读一年书,可多长一年学识。他知璐儿不是治学之才,不求他精通学问,只要他能讲洋文,日后在洋行谋个差使,养家糊口、照料弟妹就行。因此为其定下了如下的学习方案:“吾意以七成之功治洋文,以三成之功治汉文。汉文汝略略通顺矣,然今日要用在洋文,不在汉文。尔父读书到老,治古文三十年,今日竟无人齿及。汝能承吾志,守吾言者,当勉治洋文,将来始有啖饭之地。” 真正令人难以想象,一个坚守古汉语文字、曾为文言强争一席之地的古文学大家,为了林璐的就业前程,竟然退守到“汝能承吾志、守吾言者,当勉治洋文,将来始有啖饭之地” ,竟是如此这般的底线 。清末民初,西学东渐,一些知识界家庭子弟中开始流行读洋文、谋洋差和出国留学之风。这股风也刮到了林纾的家中,他不仅要林璐学好洋文,而且也要林琮学好洋文,还为林氏兄弟请了家庭英语教师,甚至考虑过林琮的出国留学问题(因故未行)。但在林纾内心深处,对出国留学是并不赞成的,诚如他在庚申四月十日为林琮的一通家训中写道:“学生出洋,只有学坏,不能有益其性情、醇养其道德,然方今觅食不由出洋进身,几于无可谋生。余为尔操心至矣!”社会上对不听父言、不守父业的子女,常责骂为“不肖子女”,可是林纾却偏偏鼓励林璐不要学自己,不要走自己的路,做一个能谋个差使、凭洋文混口饭吃的“不肖子弟”。天下竟然还真有如此的父亲,教导自己的儿子做 “不肖子弟”呢?!是违心无奈,还是另有隐情?

林纾本是一个风骨嶙峋、清高狷介、极有个性锋芒的人物。青年时代就素有狂名,“少年里社目狂生,被酒时时带剑行” ,为人刚正不阿、爱憎分明;步入老年,依然不改本色。可是在待人处事上,他仅要求林璐做一个安分守己、明哲保身、留心谨慎的人,他在信中告诫:“须知做人时时葆其天良,慎其言语,留心于伦常。于伦常尽一分之力,即人品增高一层,于学问肆力一分,即后来一身之飨用” ;“为人第一须留心,读书留心,则得书中之益;饮食留心,则无疾病之虞;说话留心,则无招怪及招祸之事;做事留心,则不致有债败之处;交友留心,则不致引小人近身;起居留心,则不致冒暑伤寒,旋生疾病。” 细细想来,林纾对林璐与林琮的这番告诫,也确是总结了他处世的经验之谈。在青岛学舍,林璐被窃七十元学杂费,七十元对当年子女众多的林纾来说,已不是一个小数。可是他又是如何教导林璐处理此事的呢?首先,他马上写信,并补寄了七十元学杂生活费,稳定林璐的学习情绪;接着又数次写信劝慰开导:“前此所失之七十元,切不可疑及同学,亦不必对人言及为某人所窃。凡窃物者皆小人,其心至毒,防不利汝,加以暗害。吾既破财,看破可也。” 就这样,一场不大不小的学舍失窃风波,在林纾吃亏是福、破财免灾的指导思想下烟消云散。也许读者会奇怪,一个品性如此刚强的人,为何会教育儿子做这般息事宁人、祈求平安之事?