从星际距离到公司治理

2016-06-12

从星际距离到公司治理

距离将如何影响人与人的关系,企业与企业的关系,地球与另一个星球的关系?

文 / 孙黎 堪萨斯城密苏里大学全球创业与创新助理教授

苍穹浩瀚,星际无涯。仰望头顶的这片星空,无端的敬畏、想象、上帝的信实、康德的道德律……都会油然而生。这种距离也同样体现在科幻小说里。

距离的挑战

“你看,星星都是一个个的点,宇宙中各个文明社会的复杂结构,其中混沌和随机的因素,都被这样巨大的距离滤去了,那些文明在我们看来就是一个个拥有参数的点,这在数学上就比较容易处理了。”

刘慈欣在《三体》中探索的,是一个神奇的宇宙社会学的空间,是地球人与另一个遥远星球的智慧生物的相互通信、关系摸索、科技比拼、坐标定位、征服与反征服的雄奇想象。从《小灵通漫游未来》开始就迷上科幻小说的我,读到这样的小说,第一感觉就是惊艳。接着的问题是,距离将如何影响人与人的关系,企业与企业的关系,地球与另一个星球的关系?

“距”意味着相隔的空间和时间,在《三体》的世界,首先是物理距离,三体星球与地球远远相距至少4.22光年。这一遥远的距离影响了两个星球的通信、走访与征服的可能。

其次是科技的距离。在小说中,三体人将地球人轻蔑地比喻成“虫子”。作者假设科技在两个星球都是线性发展的,三体派出的智子可以监视、阻挡人类科技的进步;三体的一粒探测器,可以毁灭人类的太空舰队;而歌者文明随手一块二向箔就可以将地球毁灭。

再次就是文明的距离。三体人的思维是直感外露的,不会内藏心思,省却了交流器官,这使三体人在开始时很难理解人类的一些语言。他们惊奇地发现人类语言中“想”和“说”原来不是同义词。

事实上,距离也是管理学研究的一个重点,尤其是国际企业学(International Business)。例如文化与语言的距离使不同国家的协作小组、部门、分子公司之间更难沟通,增加了跨国企业管理、协调与知识共享的困难。学者最早在1999年就认识到不同国家文化、制度上的距离会增加跨国公司管理的复杂性,从制度的三维度出发,把制度距离分成规制、规范和认知三个方面来研究国与国的差异(图1)。墨尔本大学许德音在2002年进一步分析了制度距离对跨国公司区位选择、市场进入战略选择的重要性。在中国企业开始全球布局的今天,距离成为管理上的重大挑战。2015年的中国海外购并交易额达到创纪录的1 130亿美元。国有石油巨头中石化、中海油及中石油在过去几年油价高企的时候进行了许多大型收购,现在看来价格过高,中海油可能很快就得为并购加拿大尼克森支付逾50亿美元的减损支出;中国工商银行对南非标准银行(South Africa’s Standard Bank)55亿美元的投资也减少了一半以上。跨国并购高失败率往往都源自距离。

P1:EE MNE欲发展其占领国内市场的能力。P2:EE MNE符合影响其市场进入顺序的四个壁垒维度(基于文化、技术、经济和机构距离)。P3:EE MNE具有用于能力构建的内向-外向链接。

距离是产生新知识的地方

当然,距离也不一定意味着整合后的低绩效,例如吉利对沃尔沃是低技术企业对高技术企业的反向购并,技术距离反倒成为中国企业弯道超车的手段。距离,在孔子看来倒是产生新知识的地方。远方的朋友,带着异质的知识而来,与本地知识杂交出新的创造火花,如同蜜蜂飞得越远,携带的花粉质量越高,有学者将其称为“转型能力”(Transformative capacity)。例如我在管理课堂上讨论《阿凡达》电影,一位学生就提出,地球人的殖民公司根本没必要在潘多拉星球砍树挖矿,只需将当地纳美人长长的头发与马迅速交流的神经系统连接技术带回地球,就可以大幅度提高地球人的学习水平,USB在头脑插电一接就能传递知识了,这个新技术秒杀新东方48.98亿美元的市值!

当然,《三体》世界的设定是:宇宙文明存在两条公理:一是生存是文明的第一需要;二是文明不断增长和扩张,但宇宙中的物质总量保持不变。三体文明在自己星球无法改变三个太阳的无规律运行机制(这与三体的高度科技水平与改造环境的能力有点相悖),其唯一出路就是“飞出三体星系,飞向广阔的星海,在银河系中寻找可以移民的新世界!”

为此,三体文明必然与地球文明相冲突,随之而来的必然是征服与毁灭,而距离会将一切道德与同情粉碎。我在同意这两条宇宙公理的同时,却并不觉得可以有如此残酷的你死我活的推论。经济学可以将冰冷的零和博弈作为分析两种文明竞争的假设,战略学对联盟的研究早就摈弃了这一基础(图2)。

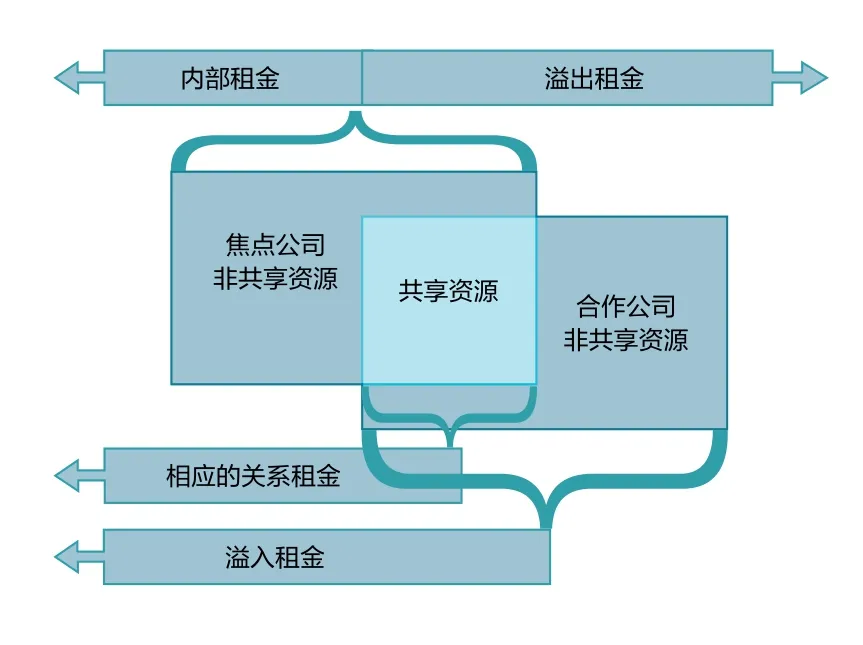

图2 战略联盟产生共同收益的基础(Lavie, 2006)

该图从焦点公司的角度对租金构成进行了描述。内部租金可从焦点公司自己的共享和非共享资源中抽取。相应的关系租金可从合作伙伴的共享资源中抽取。溢入租金适用于合作伙伴的共享和非共享资源,而溢出租金适用于焦点公司自己的资源。与其他租金类型不同,溢出租金是焦点公司收益转向合作伙伴而产生的,反之亦然。

其实,《三体》一书也同意:尽管地球人科技发展水平较低,但在与三体的竞争中,同样可以达到生存的柔韧性(Resilience)。书中的警察大史提出一个有趣的问题:“是地球人与三体人的技术水平差距大呢,还是蝗虫与咱们人的技术水平差距大?”回答是——

看看吧,这就是虫子,它们的技术与我们的差距,远大于我们与三体文明的差距。人类竭尽全力消灭它们,用尽各种毒剂,用飞机喷洒,引进和培养它们的天敌,搜寻并毁掉它们的卵,用基因改造使它们绝育;用火烧它们,用水淹它们,每个家庭都有对付它们的灭害灵,每个办公桌下都有像苍蝇拍这种击杀它们的武器……这场漫长的战争伴随着整个人类文明,现在仍然胜负未定,虫子并没有被灭绝,它们照样傲行于天地之间,它们的数量也并不比人类出现前少。把人类看作虫子的三体人似乎忘记了一个事实:虫子从来就没有被真正战胜过。

由此可见,科技间的距离并不是直线的、同一维度的,而可能是如同《星际穿越》(Interstellar)在不同维度中展开的。星际间遥远的距离可以使不同的文明点状化,但不同科技的协作产生的效果,即使在守恒的宇宙中(刘慈欣第二律),仍然可以为文明的发展增添协作、相互启发、映射与创造的无限空间。

管理学并不因距离而点状化

有朋自远方来的喜悦,还不仅在于远距离科技的杂交与进化所引发的巨大能量,更在于文明对自身存在意义的重新发现。人类学这一新学科其实来源于欧洲的殖民主义,开始于人类学家对被殖民民族或文化的好奇,但看这些“未开化”文明的俯视角度,往往与三体人将地球人看作虫子一样。但从玛格丽特·米德(Margaret Mead)在1928年出版《萨摩亚人的成年》一书开始,人类学开始谦卑地对待每一种文化,无论是多么原始的部落。米德发现,在距离美国遥远的萨摩亚社会没有什么不良青少年,因为这个“落后”民族从不要求青少年服从清规戒律。对比之下,美国的青少年往往是以反抗证明自己青春的存在的。而这个民族,“男女之间不存在天赋的差异……理想中的男子应该具有和蔼可亲、慈爱友善的秉性”。这样的人类学发现,让其他各族文明都有了不同的参照,使人们能在一个更广泛的宇宙比较不同的生存方式与存在意义。

不同文明间的交流越多,就会越像米德所倡导的相互欣赏。距离会在沟通中产生美。

刘慈欣在《三体》后记中说:“对宇宙间各文明关系的研究却有可能更定量更数学化一些,因为星际间遥远的距离使各个文明点状化了,就像在体育场的最后一排看足球,球员本身的复杂技术动作已经被距离隐去,球场上出现的只是由二十三个点构成的不断变化的矩阵。我曾经陷入宇宙文明点状化的这种思维游戏中不可自拔。”但管理学并不将不同国家因距离而原子化或点状化,距离使不同文明显示出更深层的生存价值。越高端的文明,因为经历过三体一样不断的被摧毁的痛苦,反倒更易理解、同情、尊重、宽容异端的价值。房龙的《宽容》一书,反映的是人类文明真正的进化历史。当然,这种乐观的想象也存在于刘慈欣的三体世界中的叶文洁一派里,即使多次被陷害、家庭破裂,她始终对文明在宇宙的发展有乐观的态度。

同样乐观的,还有管理学泰斗徐淑英,她在管理学院大会上呐喊“我们为什么要关爱”, 鼓励将管理学的基础建立在同情心之上。三体的世界可能认为这种看法太天真:“宇宙就是一座黑暗森林,每个文明都是带枪的猎人,像幽灵般潜行于林间,轻轻拨开挡路的树枝,竭力不让脚步发出一点儿声音,连呼吸都必须小心翼翼:他必须小心,因为林中到处都有与他一样潜行的猎人……在这片森林中,他人就是地狱,就是永恒的威胁,任何暴露自己存在的生命都将很快被消灭。”其推理逻辑就是猜疑链:“文化上的差异更是不可想象,且相隔着无比遥远的距离,它们之间的猜疑链几乎是坚不可摧的。”我最近的研究表明,跨国公司母子公司之间的制度距离越远,相互信任的水平越低,但母子公司间交流的能力、开放的文化可以改变这一负面因素。不同文明间的交流越多,事实上就会越像米德所倡导的相互欣赏。距离,并不总是产生摩擦;距离,也会在沟通中产生美。

如果生存在宇宙中只是孤独,这种生存又有什么意义呢?刘慈欣赞美人类的沟通机制:“人类的表情,特别是人类的目光,是最微妙最复杂的,一个注视,一个微笑,能传达好多信息呢!这信息只有人能够理解,只有人才有这种敏感。”沟通中,才能建构生存的意义;同样,歌者文明则用吟唱取得共识,一个乐观的想象是人类也能与遥远星球的另类智慧体发展出全新的沟通机制,从而发展出全新的治理机制。

距离与治理

三体中星球的距离也让我们重新思考:距离将如何影响两个实体间的关系,例如两个企业间的关系,跨国公司内部母子公司之间的治理?同情与信任(或者反向的猜疑)又在其中扮演什么角色?

图3 绝地信条与黑暗面的西斯信条

可惜的是,社会科学一直在中国不受尊重,往往被打扮成政治的婢女。而在美国,米德和居里夫人拥有一样的社会影响力,《时代》杂志在1969年甚至称呼她为“世界祖母”。人类学这种对殖民思潮的转变,也体现在众多美国科幻小说中,星际关系并不都像黑暗森林那样充满没有道德的杀戮,许多科幻小说或电影不同程度地反映出对异类星球上异类文明的欣赏与渴望。与三体人设计一套虚拟游戏让地球人认识三体文明、科技的演化历史一样,《阿凡达》也可以让地球人发展出一套与当地纳美人一样的肢体与大脑,从而让地球人在虚拟现实中实现与纳美人的沟通。从这个意义上说,虚拟现实的发展可能可以帮助跨国公司发展出一套“设身处地”的沟通机制。而《星球大战》中的绝地信条可以说是直接继承了米德的世界观——“由万物所共同创造”,每一类物种都是珍贵的。从这点出发,才能感受原力、使用原力、天人合一(图3)。

在这种机制与信条中,星球间也可以克服黑暗森林的猜疑链,发展出新型的联盟、合作等治理关系。除了《三体》所描述的征服与毁灭关系,科幻小说中的想象还有中心-边缘与共生两种治理关系,见图4:

中心-边缘的治理体系,以《饥饿游戏》中的施惠国(Panem)为代表,中心城市“都城”是文明的中心,边上的12个行政区为都城提供各项产品与资源,在马克思主义者看来,中心-边缘的关系是赤裸裸的剥削与被剥削关系。沃尔斯顿(Wallerstein)在2012年提出的世界体系理论就将现代世界放在这个视角中观察。同样,在“苍穹浩瀚”系列小说(The Expanse)中,人类可以成功地在月球、火星乃至小行星带殖民,但火星共和国与地球分庭抗礼,小行星带的殖民地则试图摆脱地球的统治。中心对边缘的控制是血腥、暴力的。这样的治理也注定是不长久的。

图4 科幻小说中的星际治理关系

而在《星球大战》银河共和国所体现的共生(共治)模型中,多元化的各种文明形成联盟,例如《萤火虫》(Firefly)中联盟的旗帜是星条旗和五星红旗的组合,中美两个超级强权可能在未来相互融合,组成“星际联盟”。波里比阿的名著《历史》记录了罗马帝国的崛起过程,罗马城并不拥有意大利其他城邦那样广泛的资源,但罗马人发展出一套成熟的治理模式:罗马与意大利和希腊的各个部落或城邦结盟;由公民和意大利联盟的友军组成强大的罗马军团;通过公民权吸纳远方殖民地的精英,“不是征服,而是治理战略,使罗马帝国能生存上千年,成为历史上最具柔韧性的政体”。

对中国高速成长的跨国企业而言,如何在距离中建构有效的治理模式、合作模式,科幻小说的叙事能给我们许多启发——而叙事能力,其实也是战略与创业学的理论核心(参见本刊今年2月号的《重混如踏歌而行》)。

“科幻小说可能在哲学上是天真的,在道德上是简单的,在美学上是有些主观或粗糙的,但就它最好的方面而言,它似乎触及了人类集体梦想的神经中枢,解放出我们人类这具机器中深藏的某些幻想。”奇幻小说《冰与火之歌》的作者乔治·R.马丁在《星际浩瀚》的前言中说。对从来没有远距离管理经验的中国管理者来说,阅读科幻小说可以与管理学院的案例课堂一样,让我们感受“一种启示性的震撼,一种极致的满足”(刘慈欣语),增补我们从未经历过的跨国(星)管理的经验。

距离,让管理充满了瑰丽的想象力,跟着宁静号一起去星际流浪吧!