人到灿烂总无华

2016-06-06施凤仙

施凤仙

入刊理由:所谓,书有道,法无边。赵浩如先生,执著于传承和弘扬我国传统文化。穷其半生,践行与研究学道、师道、书道。笔墨人生数十载,苦心造诣于中国古典文学,躬耕于云大三尺讲台;恪守传统笔墨精神,驰骋文学艺术天地,漫步经史子集、诗词歌赋之间;书法造诣也见大成,尤钟二王古韵,一洗凡庸,睥睨不群,自成一体,誉满彩云之南,名遐四海之内!

昆明的四月,繁花似锦。在这草长莺飞,春暖大地的美好时节,记者一行有幸采访了赵浩如先生。对熟悉赵浩如的人来说,他无疑是一位慈祥亲切令人尊敬的长者。然而,对于首次接触赵浩如的记者而言,他给人的第一印象是不屑夸夸其谈,那从容淡定的神情,荣辱不惊的心态,亲切朴实的语言,以及其案头堆积如山的学术论著、诗词歌赋、书法作品,让记者瞬间了悟到“腹有诗书气自华”的真正涵义! 有着如松的品格、如大山般厚重的内心与精神世界的赵浩如,他的生命何其精彩,人生何其无愧无悔!

学 道

二十世纪30年代末,赵浩如出生于昆明一个书香世家。赵氏一族世代居住昆明,其祖上是昆明的望族之一。赵氏诗书传家,治家严谨,一直延续“礼义传家久,诗书继世长”的祖训。赵浩如的父亲,早年从军,在旧军阀部队里任文职。后解甲归田,继承祖业以经商为务。为光大家传企业,开办印刷厂,在当时昆明坊间也是响当当的人物。受家学影响,赵父修身养性,酷爱传统文化,经史子集、诗词歌赋修养颇高,书法造诣更是令人侧目。

望子成龙是为人父母的共性,赵父也亦然。赵浩如还记得,在他刚能掌稳毛笔的年纪,父亲就教认字、写字、背颂唐诗宋词。第一次父亲教他写毛笔字时,首先向他讲解文房四宝,然后让他研墨。一方端研,一泓清水,一块硬墨,让他顺时针一圈一圈地慢慢在磨。父亲对他说,写字就像做人,来不得半点马虎。要想写好字,首先就要研好墨,要认认真真、仔仔细细。做人也如此,要耐得住性子,守得住静气,不能好高骛远,丢失了本性。

那时候,每天习字、写字、临帖、描红、背颂古诗词,几乎是他童年生活的全部。当时,父亲除了严格要求他认真完成每天的习字、写字、临贴、描红、背颂古典诗词功课外,还时常带他参加一些慈善聚会、婚宴庆典等活动。在活动现场,面对各种各样的诗词歌赋书法贺联,父亲都会一一向他耐心解讲,并对书法作品作出点评。在父亲的潜移默化和“礼义传家久,诗书继世长”的熏陶下,赵浩如喜爱上了传统文学,对国学充满了朴素而自然的热爱之情。这种热爱伴随他一生,也必将伴随他走到艺术的高峰。

在那个年代,对于一个读书人来说,能写一手好字是衡量其学习态度和学问深浅的标尺。赵浩如在读小学时,学校设有书法课,学生自带文房四宝,在课堂上练习毛笔字。赵浩如从小练习毛笔字,整个小学、初中期间,他的毛笔字是学生中写得最好的。读初中时,学校出板报,包括市团委办夏令营出油报,都爱找他刻写钢板蜡纸。

1957年,赵浩如中学毕业。当时,新中国刚成立不久,国家百废待兴,急需建设型人才。社会上流行着一句话“学好数理化,走遍天下都不怕。”赵浩如综合成绩优异,是学校和老师关注的重点。按说出于个人前途的考虑,他应该报考理科。但他却反其道而行之,选择了自己更感兴趣的文科。报考云南大学中文系,专攻汉语言文学专业。

当时,云大名师云集,而在众多名师中,系主任刘尧民教授给赵浩如留下了深刻的印象。也正是在刘尧民先生的直接影响下,大学期间,他对先秦文学产生了浓厚的兴趣。大学四年,对他而言,是人生中最难忘的美好时光,他在恩师们的教授下,遨游于知识的海洋,不断地汲取传统文化营养,用实际行动践行着“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”的古训。

师 道

大学四年毕业时,鉴于他品学兼优,且专业知识精进,被留在母校任教员,成为云大最年轻的教师之一。刚在云大任教时,赵浩如被安排负责教学生先秦文学。那个时候,先秦文学对云南大学来说,还是一门生僻课。为了教好学生,他只能边学边教。所幸的是,这期间赵浩如遇到了恩师汤鹤逸先生。汤鹤逸先生知识渊博视野广阔,从古、先秦到唐宋、到明清无所不通。汤鹤逸在指点他先秦文学时,非常中肯地告诉他:搞中国传统文化,搞中学研究,特别是搞古代文学、古代历史,不懂小学就是“不通人”。所谓通人,就是把古书读通。而读通古书,必须要有深厚的功底,也就是要通“小学”(“小学”是指中国传统语言文字学)。他牢牢记住汤先生的话,并以汤先生踏踏实实做学问为楷模。

为了进一步加强自己的“小学”功底,他将《三国志注》《世说新语》《说文解字注》《水经注》这“四大古籍”名注以及《说文解字》等经典进行了深入细致地研究,在文字学、音韵学、训诂学等方面下足了功夫,使自己的“小学”研究水平得到了较大提升。他始终坚持,要给学生一碗水,自己先得有一桶水的理念。在抓住机会亲炙名师的同时,不断学习充实自己,在探索中创新,在创新中实践,从而总结出了一些让学生受益匪浅、记忆一生的教学方法,受到学校和学生们的充分肯定。为了更透彻地给同学们讲授先秦文学,他认真研究“小学”并撰写了大量的高水平讲义。教授学生《诗经》《楚辞》,以《说文解字》为主要依据,求本探源、旁征博引,使学生们更容易听懂并消化吸收。

在醉心于“小学”的同时,他还对先秦文学进行了深入地探索与研究。1981年,机缘巧合,他被派到杭州参加由国家教育部委托姜亮夫先生主办的研修班。这期间,他利用这难得与国学大师零距离接触的机会,将自己呕心沥血研究撰写的《楚辞译注》交给姜先生,以期获得姜亮夫先生的指点。没想到姜先生看后颇为赞赏,亲自捉笔为他的《楚辞译注》作序,并鼓励他交给出版社出版,以此来填补学界空白。果不其然,《楚辞译注》出版后,引起了巨大反响,最终成为普及古汉语知识的重要读本。随后,他的《诗经选注》也被上海古籍出版社选入古典文学作品选读丛书之一出版,并多次再版,刊印数十万册。

作为一名土生土长的昆明人,赵浩如在诗词研究、云南文化研究等领域也取得了丰硕成绩,他先后出版了学术著作《诗词格律》《古诗中的云南》《昆明揽胜》《云南名联》等,并历任云南诗词学会学长、中华诗词学会常务理事、云南省文史馆研究员等职。

他恪守为师之道,教学严谨,一丝不苟。他做学问专注于学术研究,绝不固步自封。他从不讳言,自己的学问是教书教出来的。他虽然学识渊博、成绩斐然,但却淡泊名利。似乎在他心目中,做学问就要耐得住寂寞,守得住清贫,要心胸坦荡,有甘于淡泊的觉悟,否则,不仅做不好学问,也难以为人师表。显然,这些他都做到了。这也从一个侧面反映出,这就是他生平所追求和践行的师道!

书 道

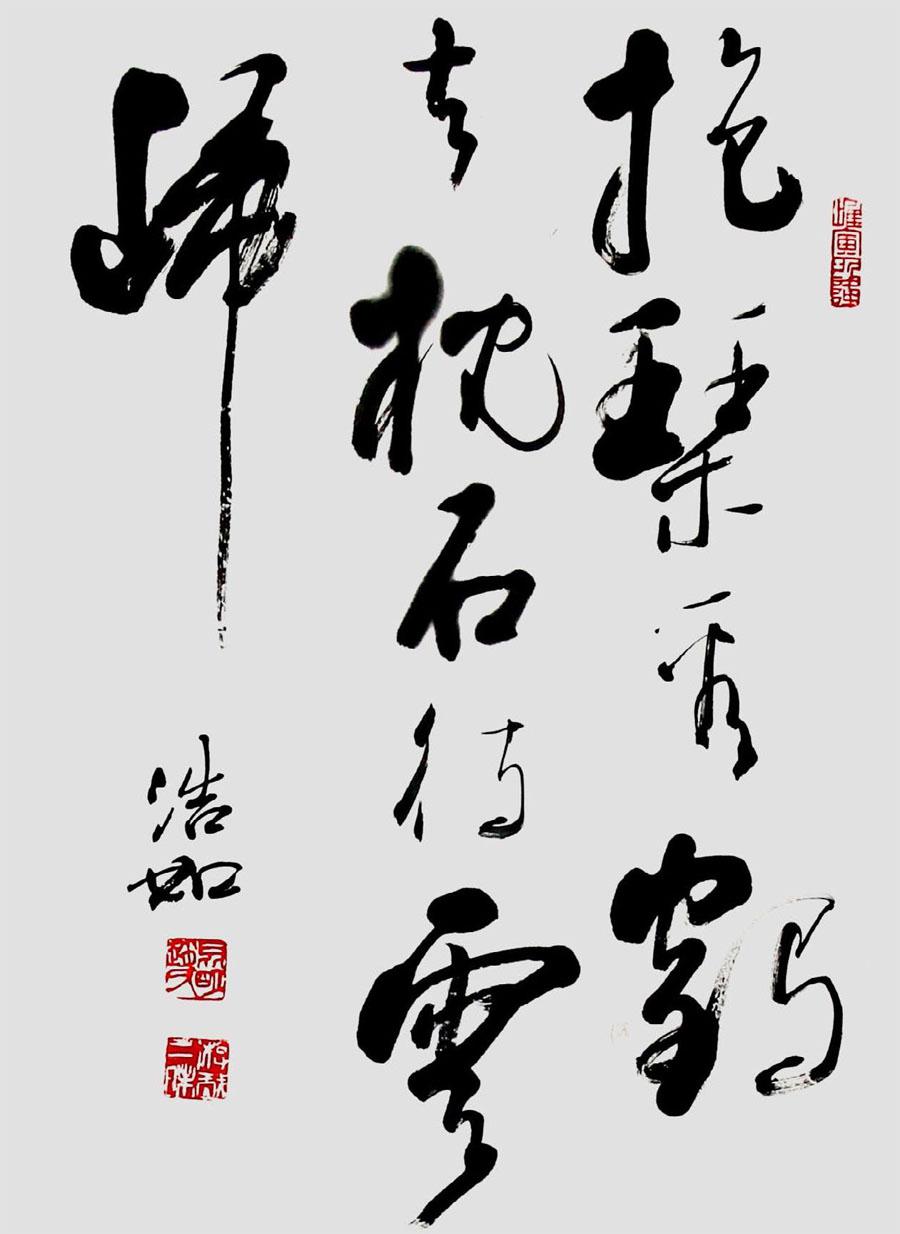

倘若非要给赵浩如在书法造诣上一个准确的定位,毋庸置疑,他当之无愧为一代学者型的书法家。他在学术研究方面出色不凡,自然其书法也就出类拔萃。可以说,是国学的滋养,使他在书法界脱颖而出,成为一代名家。他的书法创作,博采众家之长,尤其独钟二王古韵,最终形成自己的独特书风。一张看似简单的黑白线条组合,在他的匠心独运之下,绽放出独具韵味的生命之花。

古语有之:书为心画。书法是一种心灵的艺术,是人精神美的表现。作为书法艺术的最高境界,在于它的精神内涵,即书法所表达的意蕴、情趣。书肇于自然,书法是自然的节奏化。唐代张怀论述书法与自然的关系时,就说道:“囊括万殊,裁成一相。”这是对书法最为贴切的高度概括。这一概括性,为欣赏者提供了想象的广阔天地。而且,书法鲜明地体现了形式美的基本法则和多样统一。杰出的书法作品,都是一个有生命的整体,它的美在于整体的和谐。严格地说,书法艺术是在点画的运动变化中达到统一,是一种造型运动的美。各自不同的书体,均有各自的法度。传欧阳询撰写的结体三十六法,清黄自元的九十二法,永字八法等等都是楷书的法度。草书、行书看似随意,也有它自己的法度,须在创作实践中灵活运用,并不断得到丰富和发展。对书法须从用笔、结构、布白诸方面去赏析,这样可以更深刻地了解书法家的创造,从最能表现情思、意蕴的地方去发现美。更能深刻地领会书法的美在于整体的和谐美,局部的审美价值也须从整体去观照、去衡量。历史上有唐人尚法之说,即唐朝从上到下对书法的重视,尤其对书法法度的要求,就是对书法法度的最佳阐释。

认真赏析赵浩如的书法,不难发现,他的书法创作,既博采众家之长,又一洗凡庸,睥睨不群,下自成溪,自成一体。显然,保留了北碑的波发尖利,中宫紧峭,但又增之以汉碑之气厚,同时又散发着二王的古韵。其书,神清气峻、风骨爽劲,又不失静穆之态。当代著名史学家余秋雨先生,在看了赵浩如的书法作品时,就有如是评论:“这幅书法并不奇特,没有任何企图勾人眼睛的因素,只是安安静静地贴身于墙,却有一种从骨子里渗透出来的文雅洒脱之气,让我一惊。”“说是主修先秦文学(指赵洁如)我稍稍愣了一下。因为我刚才看到他的字,已把他的素养源定格在宋、元、明时代。我觉得打眼一看最容易联想到的是元代的赵孟和饶介,明代的董其昌和文微明。当然,究其渊源还在二王一路。但是我也发现他的书法又汲取了一种不同于前面这几位书家的灵动劲头,那似乎又来自米芾。先秦文学的素养,宋明之间的笔墨,其实不抵牾,反而相得益彰,在往返回荡间增加厚度。更何况,赵浩如先生曾经致力于先秦文学的译注,寻找过一股足以贯通古今的生命力。有时,他也写甲骨文和隶书,在更古的一端体会遥远的气韵。”

能得到余秋雨先生如此评价,放眼全国书法界,也就赵浩如惟一一人。由此可见,他的书法也见大成,当之无愧为当代著名书法家之一。

毫无疑问,要想写好书法,除了要刻苦练习,最重要的是要有深厚的传统学功力,而且要有丰富的学识修养。而国学、历史文化和古典文学是书法的底蕴,只有多读书才能提升创作者的素养,才能将创作者的人格与灵魂渗透到字里行间,让笔墨流露出书卷的韵味。

几十年笔墨人生,对书法艺术孜孜不倦地探寻与追索,使赵浩如的书法创作结出累累硕果。2002年,他被中国书法家协会评为“德艺双馨”的书法家,他的作品多次参加省内外及国际书法展,并先后出版《赵浩如书法作品集》《赵浩如草书前出师表》等,发表数十篇书学理论研究论文。多次参加全国书学理论及艺术研讨会,还应邀作为访问学者,到美国密苏里哥伦比亚大学艺术系、西卡罗莱纳大学艺术系讲授中国书法及文化背景,并在密苏里、新西泽、北卡罗莱纳、夏威夷等州举办个人书法展,为我国的书法艺术以及增进国内外文化艺术交流与合作做出了突出贡献!

当采访结束时,记者问赵浩如,接下来的岁月您将以何为重?他几乎脱口而出:我一辈子热爱书法,对中国古典文学情有独钟,而且也一辈子与它们为伍。这充分说明,它们已经是我生命之中重要的组成部分,是割舍不开的。现在我己经退休了,如今党中央英明,国家重视传统文化,教育部2015年下文,说是要恢复书法课。我想,今后我会更多地参加书法研习班活动,教孩子和青年们书法和古典文学,发挥点余热,为传承和弘扬我国传统文化做出点自己力所能及的贡献吧!

相关链接

赵浩如简历

赵浩如:男,1938年生,云南昆明人。云南大学中国语言文学专业毕业。

历任云南大学中文系教授、中华诗词学会常务理事、云南省诗词学会会长、中国楹联学会常务理事、中国书法家协会会员、云南书法家协会副主席。

从事中国古代文学研究与教学工作,主要著作有《诗经选译》《楚辞译注》《历代楹联选注》《昆明揽胜》《昆明名胜匾联碑刻辑注》《古代诗中的云南》《云南名联》《云南历代诗词选》等。