夷门民国书法人物

2016-06-06张晓林

张晓林

夷门民国书法人物

张晓林

在民国开封幽深的巷子里,居住着不那么著名却有点胸襟的书法家

陈雨门

陈雨门,1910—1995,原名陈禹门。民盟成员。

陈雨门出生在豫东睢县一个没落的书香世家。他自幼跟着祖父过生活。他的祖父陈继修是前清举人,善书法,早年曾受清末探花冯文蔚亲传,书法自成一体。陈继修对清廷忠心耿耿,尽管已经到了大清覆灭后的民国年间,他依然留着长及腰间的辫子招摇过市,常常引来一群顽皮的小儿跟在他的屁股后面呐喊起哄。

陈继修古板而严厉,为了背诵四书五经,陈雨门稚嫩的小手没少挨祖父的板子,由此他的小手经常肿得像吹了气的馒头一样。也正是因了这个缘故,他偷偷喜欢上了对门的栗寡妇。

只要是陈继儒出门的日子,陈雨门都会在栗寡妇的门前徘徊。一天,陈雨门刚刚站到栗寡妇的门前,“支呀”,柴门开了,栗寡妇微笑着朝他招手。陈雨门无端地觉得那微笑很温暖,他像着了迷似的,将食指含在嘴里,一步一挪的跟着栗寡妇进了院子。然后,进到了屋里。

栗寡妇拿出珍藏的带玻璃纸的糖果让陈雨门吃。第一次吃这种糖,那种彻骨的甜,若干若干年后,在开封城墙上的那间狭窄而昏暗的“无梦楼”里,陈雨门依然记忆犹新。

这一天,陈雨门打开了话匣子,他与栗寡妇无话不谈。栗寡妇摇着纺花车,纺线锤眼看着一点一点大起来。她忽然说:“我给你出个谜,你猜猜看!”

陈雨门茫然的点点头。

栗寡妇说:“一个小猴,关门露头。”

陈雨门站在那儿,圆圆的小脸涨得通红。他觉得好玩,但他猜不出来,四书五经里面没有这么好玩的东西。

栗寡妇让他站到纺花车旁,靠她近一点。陈雨门闻到了一缕暗香。栗寡妇解开了他小褂子上的一个扣儿,然后又重新给他扣上。陈雨门一下子全明白了。回家的时候,一路上,陈雨门把那粒扣子解开了又扣上,扣上了又解开,嘴里不停地念着:“一个小猴,关门露头”

也是在这个时候,陈雨门结识了开封诗人于赓虞。于赓虞不分季节的穿一件紫红色的长衫,长发打着卷地披拂在肩头。他的诗多把鬼魅、荒坟作为写作对象,内容凄冷孤寒。陈雨门一下子痴迷上了这类诗歌,他拜在于赓虞的门下,开始了他的诗歌写作。一个时期,陈雨门的诗作中无处不弥漫着于赓虞的气息。他的《古城楼》里的诗句“晚鸦驮回野外荒坟上的败絮,给颓靡的旧城楼贴花黄”可视为这个时期的代表。

陈雨门发疯般的写诗,一天有时能写十几首。他用笔名“尚雨”在《丁香诗刊》发表了三首小诗,挣得三毛钱稿费。他用这平生的第一笔稿费买来八十个鸡蛋,每天煎鸡蛋果子吃,吃得他枯黄的脸上有了几许的红润。

很快,陈雨门就摒弃了这种诗风的创作。他对诗歌有了自己的见解。在《中国新诗的前途》一文中,陈雨门阐述了自己的诗歌主张,并对于赓虞一类的诗歌进行了抨击,认为那是“颓废的,看不见人间的辽阔,一个人在走一条孤独的路子”,是新诗发展的绝大障碍。他倡导写诗要向白居易学习,妇孺都能读得懂,要平民化,使诗歌创作走向民间,走入大众生活。

在稍后与诗人武慕姚、李白凤、郝世襄等人的雅聚唱和中,陈雨门也会偶或一拈紫羊毫。他的仕女画,清新淡雅,颇有可观处。书法走的是俊逸一路,无论篆隶或是行草,面目极具明清文人风韵。河南大学教授于安澜写诗赞誉道:“兴来拈毫恣挥洒,情性到处不求工,云烟满纸谁识得?文人气息自盎然!”一时间,河南书法界把他和武慕姚、郝世襄、于安澜并称“河南四大文人书法家”。

对于书法,陈雨门从没有拿出整块时间去练习过,有时甚至好几个月都不去摸毛笔。他认为,有时间了应该去多读一些书,书法是什么?是治学之余事!他也从不因为练书法而去买宣纸,他练书法多在陈旧的报纸上练,或者废弃的各类包装纸,再不,友人来信的信封,这些,都是他练书法的较好选择。

步入中年以后,陈雨门忽然对开封地区的民风民俗产生了浓厚兴趣,创作了大量的民间传奇和故事。他写这些东西,不是为了发表,只是觉得好玩。他说:“开封是一座民间艺术的宝库,世界各地的风俗,在开封都能找得到影子!”

陈雨门曾经写过一篇关于开封斗鸡的传奇,名字叫《开封斗鸡的两大门派》,在这篇传奇里,他把开封斗鸡分为城东和城西两大门派。文章写好,他读了两遍,笑了两遍,然后,顺手丢在了书桌上。

开封有一个年轻作家,很有才华,他常来陈雨门的“无梦楼”,请教一些文学创作上的问题。或者,让陈雨门给他开个书单,等回去后,照单去图书馆借来读。

一个秋叶飘落的黄昏,年轻作家又到“无梦楼”来了。说了几句闲话,他就看到了陈雨门刚写的那篇传奇。他拿在手里,读了几页,就不舍得放下了。

他说:“让我拿回家看吧。”

陈雨门看着他,微笑着点点头,同意了。

年轻作家把稿子叠叠,装进挎包,回家去了。一进家门,他就点上煤油灯,把稿子看了一遍,皱着眉头沉思一会儿,又看了一遍。他找来纸和笔,连夜把这篇传奇改写成了一篇小说。改写好,东方天际已经发白,成群的麻雀开始在院子的梧桐树上“喳喳”鸣叫。

他把这篇叫《斗鸡图》的小说寄给了北京的《文学》杂志。三个月后,小说在头题的位置发表了。年底,《斗鸡图》获得全国优秀短篇小说奖。年轻作家一举成名。

同城的另一位马姓作家,在年轻作家之前读过《开封斗鸡的两大门派》,后来又读《斗鸡图》,非常愤怒,认为是剽窃,他买一本发有《斗鸡图》的《文学》杂志,拿给陈雨门看。陈雨门看了杂志后,微笑不语。

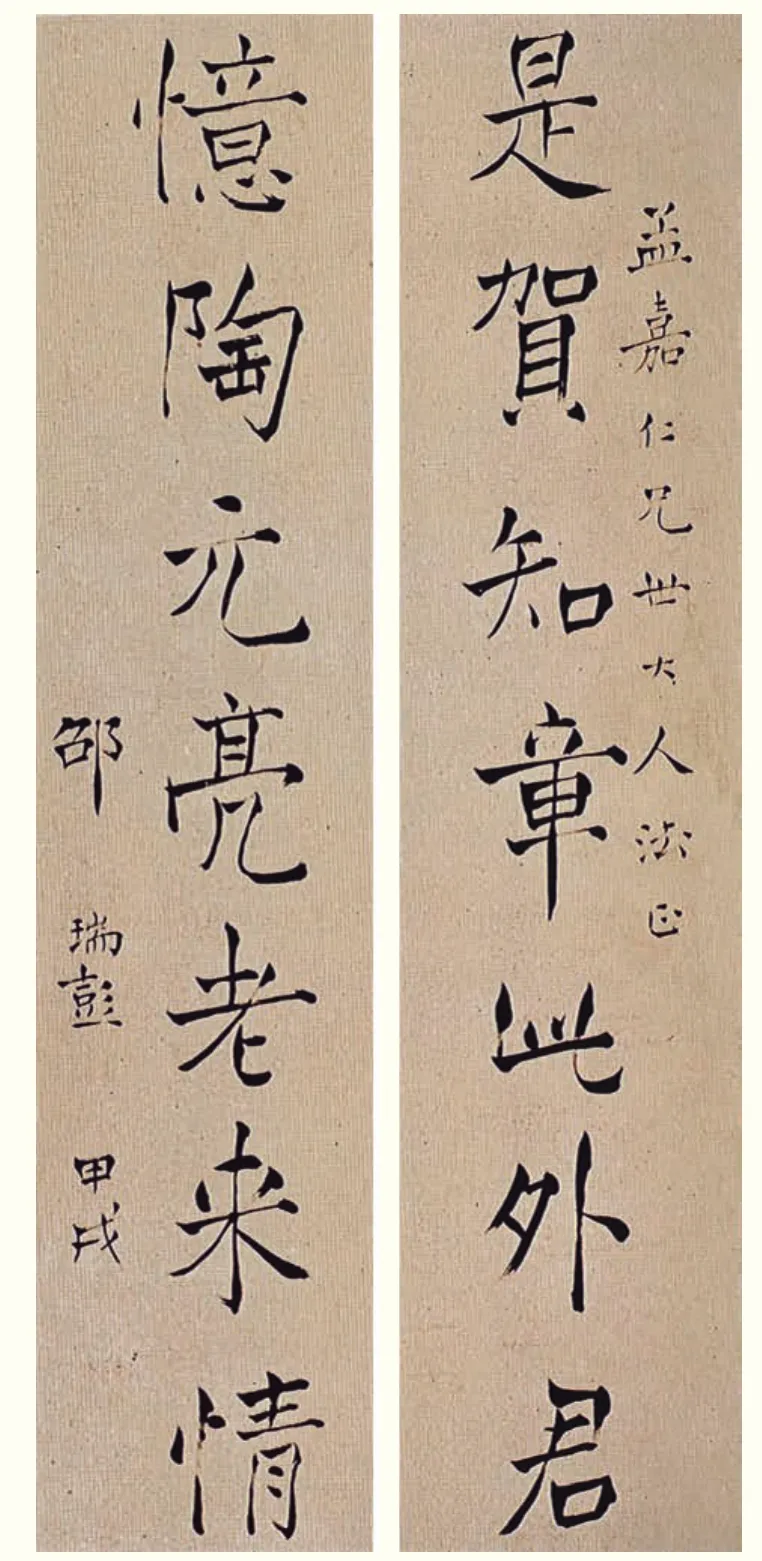

陈雨门书法

年轻作家获奖后,第二年春天,调到北京《文学》杂志当编辑去了。他再没回来看过陈雨门,那篇《开封斗鸡的两大门派》手稿也无了踪影。

陈雨门暮年,忽然多出一种古怪的举动。就是每天的黄昏,吃过饭,他定要走出“无梦楼”,走下城头,站在城墙根下,用拐杖敲打城墙上的砖头,一块挨一块地敲,笃笃笃,笃笃笃。

有个小女孩很奇怪,问:“老爷爷,你在敲啥呀?”

陈雨门微笑着回答:“这满城墙的砖,一块砖就是一个谜啊!”

邵次公

邵瑞彭,字次公,1887—1937年12月。书法已得“瘦金体”三昧。

黄昏,邵瑞彭次公喜欢去鱼市口街拐角处的“恍惚”茶馆去喝茶。这家茶馆养了一只肥硕的猫,通体黑色,两眼黄得像金子一样令人心醉。每次见邵次公进来,它都要跑过去卧在他的脚下,然后,用金黄色的眼睛盯着他看。次公就有了抚摸它的欲望,黑色的皮毛犹如绸缎一般光滑,抚摸着它,次公心底就有颤栗飘过。

要上一壶茶,斟满茶瓯,刚送到嘴边,就听背后有人在咬着耳朵嘀咕:

“听说了吗?河大一个邵姓教授,不仅是杆烟枪,还是个色鬼!”

“是啊!还和他的女学生搞在了一起!”

邵瑞彭坐不住了。他没有回过头去看那两个人的面孔,只轻轻站起身,走出了“恍惚”茶馆。

深秋的开封街头,风竟然凉得刺骨。邵瑞彭裹了裹单薄的衣衫,朝火神庙街的公寓走去。来开封的这些年里,他觉得自己精神的橐囊,正一点一点地干瘪下去。

他怀想起一个人来。

①民国时期开封龙亭

②民国时期开封图书馆

③民国时期开封铁塔

④民国时期开封鼓吹台

早些年,次公是个天下闻名的斗士。那时候,他还在京城,头上顶着一顶众议院参议员的桂冠,1923年深秋,曹锟贿选总统,他第一个站出来揭发了这场丑闻。曹锟的部下威胁他说:“花钱买选票,总比拿枪顶着你的脑袋让你投票强吧!”次公愤怒了,把曹锟贿选给他的五千银元支票拍照后寄给京沪各大报纸,把贿选事件搅了个满城风雨。

京城呆不下去了。为躲避追杀,他先后到过上海和淳安。淳安是他的家乡,在这里,他受到热烈欢迎。石硖师范的学生高举“揭发五千贿选,先生万里归来”的巨大横幅,集体到车站欢迎他。曹锟倒台后,1925年的夏天,邵瑞彭又回到了北京。北洋政府任命他做教育总长,他坚辞不就,从内心深处不愿再涉足政界。在京期间,先是与友人组建“聊园词社”,相互唱和。后入几所京师大学任教。之所以屡屡变换学校,是因为曹锟的旧属不想放过他,对他实施了多次暗杀。

这个时候,河南大学校长许心武替他解了暗杀之围。1931年暮春,许校长聘邵瑞彭出任河南大学中国文学系主任。许校长对他很厚爱,每月给他的薪酬是三百大洋,是河南大学所有教授中薪水最高的。邵瑞彭有吸大烟的癖好,住在学校不方便,许校长就在财神庙街给他租下一处宅院。这处宅院有九间房子,三间作为客厅,三间作为书房和卧室,此外的三间当做厨房和厨师住的地方。来开封时,次公想带家眷一同前往,他老婆不愿意。她说:“我不去那个遍地牛二的地方!”

来开封不长时间,许心武就调离了河南大学。尽管相处的时日不多,但每到心绪有了波动的时候,邵瑞彭都会奇怪地想起他来。

为排遣漫长秋夜的孤独,次公与卢前、武福鼐、朱守一等人组织了“金梁吟社”,有一批酷爱诗词的河大学生和社会才俊参加了进来。他还自筹资金,帮学生出了诗词合集《夷门乐府》,几乎是同时,他的词集《山禽余响》问世,好评如潮。施蜇存专门给他写来了一封信,称他的词:“宗《花间》、北宋,出入清真、白石,甚或过之。”

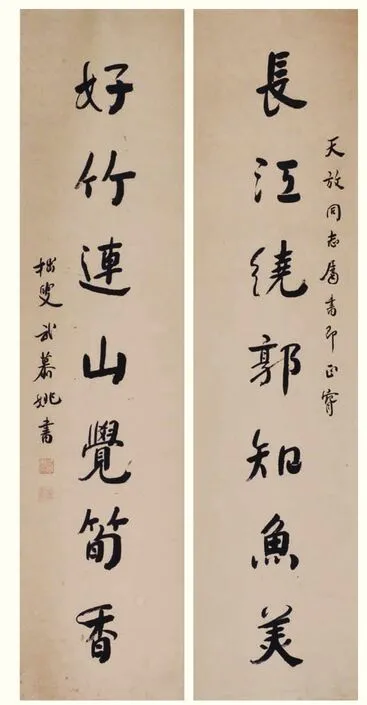

邵次公书法

河南省政府主席刘峙很喜爱次公的词,把他称为“小柳永”,《山禽余响》里的词,闲来还能背出几首。一个时期,次公成了刘主席的坐上宾。

河南省图书馆想刊印一套本省先贤的著作,临下印馆了,才发现经费差了一大截。馆长井俊起找到了次公,想让他去刘峙那里疏通疏通。次公笑着说:“份内之事,当尽力!”隔一天次公拜访刘峙,说起出书的事,刘峙当场就安排属下给办妥了。

刘峙政务之余,也时不时地作几首小诗,时间一长,也有一百多首了,他想刊印成册,找人作跋,就找到了邵次公。跋成,竟终篇不题刘诗一字,云里雾里,让人看得糊涂。武福鼐一次问起这件事,次公说:“刘某之诗,真不知道该怎么去说。”一个时期,河南颁布戒鸦片令,大街小巷都贴满了告示。次公不予理睬。他吸食鸦片,却不会烧烟泡,常烧伤鼻子,因此他的鼻头总是黑黑的。他黑着鼻头去见刘峙,有人看不过去,提醒刘峙说:“攸关政令!”刘峙就慢慢疏远了次公。

1935年初,靳志回开封定居。次公与靳志在北京时同为“寒山社”成员,属于旧时相识。两个人重聚开封,自是来往密切,一有闲暇,便相邀小酌。他们二人还有个共同的兴趣,就是书法。次公的书法原来走的是欧阳询一路,这时忽然对宋徽宗的“瘦金体”入了魔,每日临《赵佶千字文》数十纸。靳志看着老友的背影,暗自叹道:“次公恐怕将有桃花之劫!”

竟果然被靳志言中。

“金梁吟社”里,有个叫李澄波的女诗人,在尚志女校教国文。本来已经结婚了,她不顾丈夫的反对,硬加入到了社里来。她喜欢读次公的词,读《山禽余响》,都读出相思来了。每次雅聚,她的目光只追随着邵次公一个人游走。那目光柔得像三月的桃花,满坡粉红色的诱惑。次公读懂了这目光,可他选择了沉默。

冬天的一个夜晚,李澄波只身一人到财神庙街23号,找邵次公请教诗词创作上的问题。坐下不久,窗外就下起了漫天大雪,继而狂风大作。狂风搅着鹅毛般的雪片,把窗纸敲打得“噗噗”直响。这一夜,李澄波没有走。第二天,李澄波羞涩地说:“这是天作之合。”

很快,他们的事情东窗事发,李澄波的丈夫一路破口大骂,旋风似的闯进河大校园。那时候,次公刚刚下课走出教室,一群学生簇拥着他,他说了句什么风趣的话,学生们便清澈地笑起来。李澄波的丈夫就是这个时候走向前去的,他一把扭住了次公的衣领,当着众人的面狠狠扇了他两耳光!

耳光事件后,次公的烟瘾更大,鼻头更黑了。一些旧友同事,都用异样的眼光看他,对他冷淡了许多,交往也日渐稀少。尤其让他伤心的是,他的得意门生武福鼐也不再登他的家门。“金梁吟社”也风吹雨打散了。有一天,他路过武福鼐家门口,这天他阴郁的心情稍稍透出一丝阳光,他走进院去。武福鼐的妻子正在院里喂鸡,见他进来,掂起扫帚疙瘩对着一个老公鸡骂起来:“你个好打野食的东西!”

次公默默地退出院门。先前,这个贤惠的女人每次听说他来,都是早早熬好了燕窝粥等着他。武福鼐知道,在北京中国学院教书时,他最喜欢喝的就是燕窝粥了。

邵次公学生武慕姚作品

李澄波和丈夫离了婚,和次公住在了一起。说等选个好日子,把结婚仪式给举行了。次公木然地点点头。日子一天一天过去,次公的心情也一天一天地坏下去。

又是一个漫天大雪的冬夜,李澄波外出参加了一个诗会。这天夜里,邵次公吞鸦片自杀了。

李澄波彻夜未归。