明中晚期书画市场与鉴定著录

2016-06-06盛诗澜

盛诗澜

明中晚期书画市场与鉴定著录

盛诗澜

书画市场是经济繁荣的最后一块骨牌

明代中期以后,由于市场经济的繁荣,出现了一大批有钱的徽商、扬商、晋商,他们手里有了钱,便开始收藏古玩和字画,因而明代的书画市场较宋元大大兴旺繁荣。收藏书画需要鉴定字画的真伪,故明代的书画鉴定十分专业,达到了相当的水准。书画剧迹虽在收藏家手上,但学者文人亦得以观赏,于是出现了一种新的学术著作形式—书画著录,《珊瑚木难》《珊瑚网》《清河书画舫》《真迹日录》等著录应运而生。书画市场、鉴定和著录又反过来影响书画的创作,更导致了书画市场的泥沙俱下、鱼龙混杂,做伪成风可以说也是以晚明为盛。因此,探讨市场、鉴定与著录的关系,对深入了解晚明的书画创作不无帮助。

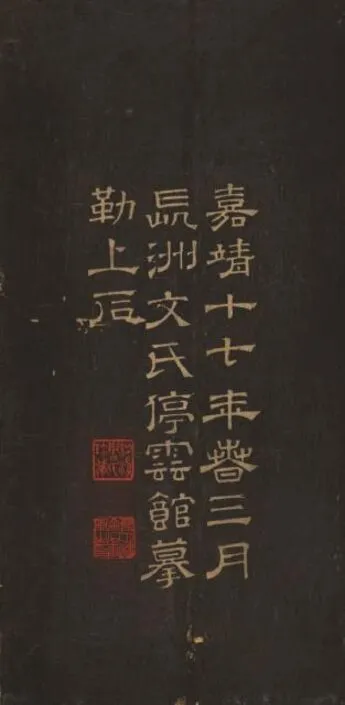

安国《石鼓文》“后劲本”跋

一、明中晚期书画市场的几个特点

明初经济萧条,社会生活比较单调,书画市场也并不活跃。进入明代中期后,社会经济繁荣,市民的物质生活得以改善,对于精神文化生活的要求也高了。书坊上有了各种通俗的小说,也有了书画的流通。书画的需求首先是从富商那里开始的。他们有了钱,关注子女的求学和入仕,自己也附庸风雅,像文人一样喜好字画。文人难觅真迹,而他们却能直接从官僚或散落在民间的藏家处收购,因此往往能够收到剧迹珍品,一下子提高了自己的品位。从以下这份书法名作的收藏交易表中,可以看出当时书画市场的一些特点。

从下表可看出以下一些特点。

(1)各地富商、官僚、有钱人直接介入收藏。

表中的安国、陆完、王世贞兄弟、项元汴都是收有剧迹的收藏家和富商,他们不计金钱,只要是名品剧迹,就千方百计罗致。例如安国,他在二十年中化万金收购《石鼓》古拓,可谓收藏史上的佳话。他的藏品或是出自宫廷皇帝的赏赐,或是收藏家手中的至宝,都肯出大价钱。其中《后劲本》竟以五十亩良田换来,真是慷慨大方。故他的《石鼓》拓本,比明代天一阁主范钦的拓本来得更古,字数也更多,因而也更有价值,至今未有出其右者。

晚明徽州古书画鉴赏家吴其贞在其《书画论》中,这样记述徽州地区富商的收藏:“忆昔我徽之盛莫如休歙二县,而雅俗之分在于古玩之有无。故不惜重值争而收入。时四方货玩者风闻奔至。行商于外者搜寻而归,因此所得甚多。其风始于汪司马兄弟,行于溪南吴氏从睦坊汪氏,继之余乡商山吴氏、休邑朱氏、居安黄氏、榆村程氏,所得皆为海内名器。”②

这里的汪司马兄弟即汪道昆(1525—1593)、汪道贯(1543—1591),祖父借盐业起家,但汪氏“业儒术”自道昆始,汪道昆还中了进士,是“商而士”的典型。汪道昆当了官,又有钱,遂致力于收藏。休、歙的收藏之风自汪氏起,说明时间已在明中晚期了。

吴其贞还提到商山吴氏,指吴廷,大收藏家,家藏法书名画无数,画如五代黄筌《写生真禽图》、南宋扬补之《雪梅图》,书如《祭侄稿》等。他与董其昌、陈继儒等友善,万历二十四年至四十二年(1596—1614)亲自摹勒刻《馀清斋帖》八卷,所刻书多经董其昌、杨明时鉴定,精品颇多,为明代名刻。安徽的富商多,收藏家亦多,他们的重值收购,无疑是书画市场强劲的经济动力。

明中晚期书画市场价目表

晚明有许多官僚也参与到收藏的行列中来,他们视野开阔,信息灵通,也都能收到好作品。“时韩太史(世能)在京,颇以廉值收之。吾郡项氏,以高价购之。间及王弇州兄弟(王世贞、王敬美),而吴越间浮慕者,皆起而称大赏鉴矣。近年董太史(其昌)最后起,名亦最重,人以法眼归之,箧笥之藏,为时所艳。山阴朱太常(敬循),同时以好古知名。”③

官僚之中还包括严嵩、张居正这样的权相之人,不过他们的收藏大部分是掠夺。上表中“中书舍人罗龙文托黄淳父、许元复两人以千金购(《自叙帖》)于文徵明,买献相国”即是一个重要的信号,它表明收藏者与当权者的勾结。“相国”即指严嵩,罗龙文是指徽州人罗小华,精鉴古,且有侠名,因征倭过程中有功,得为中书舍人,入内阁。他知道严嵩好古玩,就花巨资买剧迹《自叙帖》贿赂,成为严嵩的党羽。“与严东楼款密,且令品第所得江南诸宝玩,其入幕无间朝夕,后与严同败。”④实际上,他是严嵩与商富的中间人。“凡通贿皆属其道地,因致巨富。”⑤一方面勒索,一方面行贿,富商们虽然在古玩、字画上有所损失,但在商场上可以横行无阻,双方都有利。富商与当官者的勾结利用,使当时书画市场真迹的价格上扬。

东南沿海经济发达的地区也有一批古董收藏者,如南京的金润、胡汝嘉、黄琳、罗凤等都收有名迹,胡汝嘉藏有宋拓《黄庭经》肥本,无锡安国有《石鼓》十拓,华夏有《袁生帖》、《万岁通天进帖》等。此外,常州有王肯堂,苏州有王世贞、文徵明,华亭有董其昌,嘉兴有项元汴,绍兴有朱敬循,他们以各种方式进行书画买卖,并与古董商联手交易,再加上普通百姓的手上也有点钱,故当时的书画市场比较繁荣兴旺。

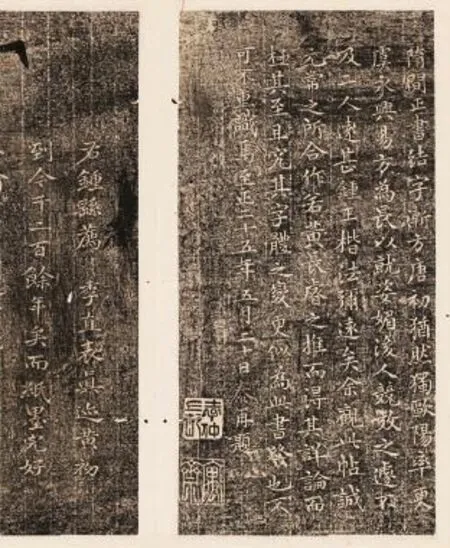

(2)市场看好各种《阁帖》,导致刻帖蜂起。

明代收藏家喜欢收藏名迹,尤喜《阁帖》,这是书画市场的一个重要信息。明人孙鑛在《书画跋跋》中说:“今人舍唐碑不宝,乃重价购《阁帖》及《潭》、《绛》等,谓之耳食不枉也。”⑦宋刻《淳化阁帖》到明代已成为稀世珍宝。明初周宪王刻的《东书堂集古法帖》、晋靖王《宝贤堂集古法帖》,以《阁帖》为祖本,但摹刻粗疏,神气不逮。王世贞跋《宝贤堂帖》说:“……第石理既粗,而摹刻拓三手俱不称,以此在诸帖下耳……余往岁为晋臬,邂逅中贵人,问古刻真迹,今无一存在,不知何繇失之,为一慨叹而已。”⑧也就是说,即使是这种摹刻不精的帖也很难找到。张伯英认为“学者得此,足资取法”⑨,可见,学书者得帖是当时书法发展的现实需要。

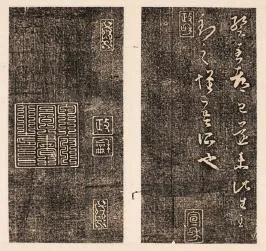

当时有钱的收藏家都以收《阁帖》为荣。南京收藏家姚汝循即藏有宋拓《淳化阁帖》,项元汴也藏《淳化阁帖》。无锡华夏是位有眼光的大收藏家,他将收购的《淳化阁帖》六卷刻石。嘉靖庚寅(1530)文嘉从鬻书人处获见《淳化阁帖》三残卷,马上通知华夏,华夏即以“厚值购之”。嘉靖元年(1522)华夏将所购到的名迹刻成《真赏斋帖》,成为明中期第一部私家刻帖,它的书画市场意义是不能低估的。孙鑛说:“今人欲研精晋法,此帖须日置案上。弟闻此石倭乱时毁于火,然其初本不甚难购。某华氏有拓佳本,更有朱色‘华夏’私印,印在首幅,吴中好事者家多有之。”⑩这说明《真赏斋帖》初问世,即受到了欢迎,“吴中好事者家多有之”,表明很畅销。原石毁,即以真迹重新摹勒,故有“火前”、“火后”本之别。

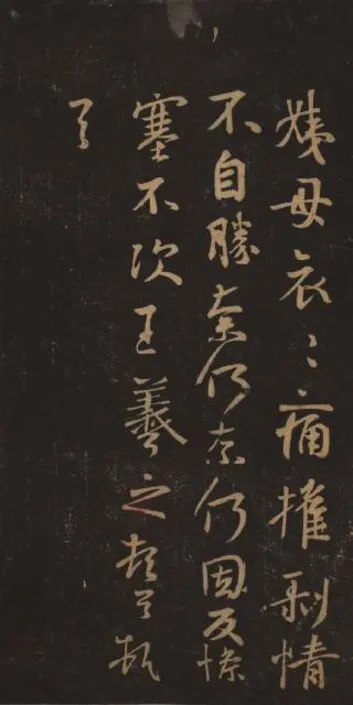

华夏的成功尝试启发了众多收藏家,继而起之的有《停云馆帖》(1537—1560)、《来禽馆帖》(1600)、《馀清斋帖》(1596—1614)、《戏鸿堂帖》(1603)、《郁冈斋墨妙》(1611)等。收藏家们把所藏名迹刻之于石,就让这些名迹得到了广泛的传播,同时也获得了一定的市场效益。当时的阁帖千缗不售,且大多刻得不好。上述提到的几种私家刻帖都是走进书画市场的,例如当时的《停云馆帖》拓本,用泾县薄楮、歙州精墨,凡四椎而浥之。精刻篆籀签首,涂以滇中石青,贮以广南梨匣,定价五两,未裱者一两。用龙门纸飞白蝉翅等拓,饰用锦绣玉签,价三两。用龙门纸正干拓,单面,装饰稍次之,价一两六钱。即是说,有各种规格的拓本,价格也不一样。文嘉之子文元善在万历癸未(1583)说:“余家《停云馆帖》,盖出自先祖太史公之所指授,先国博及学正父之所摹临,而温君恕、章君简甫之所手勒,由晋唐小字而下,大半以唐、宋胜国诸公遗墨对刻,无纤微不惬,下真迹一等者也。自顷赝本相仍,市鬻肆售,不免有混珠之惜……”这段话倒好像是一则广告,同时反映了市场赝本之多,也反映出《停云馆帖》良好的市场需求。再如董其昌《戏鸿堂法帖》刊出后,也出现了“四方争赏,以高价购之而不易得也”的火爆场面,可见《戏鸿堂法帖》也大获其利。但人们争购大多是闻名而购,并不知道好坏。其实该帖双钩亦草草,石工又庸劣,未能胜停云。《戏鸿堂法帖》亦有木本、石本之别,说明拓之数量不在少数。

(3)书画贸易以现金交易,当代书家作品价格不高。

宋元的书画虽也有买卖,但以现金交易的情况较少,大多以有价值的古玩交换。如元代的鲜于枢,只是以“古书数种”,就从曹彦礼手中换到了《祭侄稿》,说明书画在进入市场之前,其价格是随意的、不确定的。元代郭天锡藏有《神龙兰亭》,鲜于枢也曾想以书博易。元代杭州的收藏家大多以古铜镜、古琴等交换书画。进入明代以后,以物易书的情况就大大减少,而以现金买卖的情况增多。明中后期,安国收购的《石鼓》十拓中,只有一拓以良田五十亩换之,其余都是现金。现金交易的价格也出现很大的差别,晋人名迹都已十分昂贵。王敬美买大令《送梨帖》跋云:“十字而费五十金,且损五、六。”这也说明当时人有这个经济承受能力。一幅《自叙帖》卖到千金,对于平民来说,可算是天文数字了。元代赵子昂的真迹,其价也在四十至七十金,可见赵书的风姿优雅颇得市场的青睐。

而当代人的作品价格就不高了。以名声极大的文徵明言,他的小楷《甲子杂稿》,凡诗四十七首、词四首、文八首,楷法极精,“有徽人某子甲,以四十千得廿册以去”。有一则文嘉致项元汴的信札,谈及当时书画交易的行情,信中说:“墨林老兄大雅,承手书远寄,兼以果饼及润笔五星(一星即银一钱),俱已登领。四扇如命写去。章仲玉虽回,又为凤州(王世贞)请去临松雪莲经,想六月尽可毕事。诗石亦在此际完奉耳。煮石图已酬,度其意,但纸素太精,未易下笔。如何,如何。”文嘉应项元汴之请,为之作画、刻印、书扇,价钱也不高,足见同时代的作品价格并不高,这也适应了当时普通市民的需要。文徵明的学生朱朗,以卖画为生。他给上池的信中说:“王洪老屡遣人促画,两日拨忙完之,望指引小价送去,足下自往送交尤妙。”他希望上池去谈价钱,并让他亲自送去,这上池无疑是书画交易的中介人。这说明,当时的书画交易已深入到平民百姓,并且成为一种社会风气。

《停云馆帖》卷二明拓本(局部)

(4)造假盛行,书画市场鱼目混珠。

书画造假,古已有云,以明为盛。明人王穉登题顾从义翻刻本《阁帖》说:“唐人双钩填廓,类能乱真,米襄阳好作赝书,睹者莫辨,皆一时之绝技。”不过米芾的造假并不以获暴利为目的,只是将别人的真货占为己有。为谋暴利造假,是明代书画市场的一大特色。造假书画在明中期已盛。李日华《竹懒书论》说:“成弘间有士人白麟,专以伉壮之笔恣为苏、米、黄三家伪迹,人以其自纵自由,无规拟之态,遂信以为真,此所谓居之不疑,而售欺者。苏公《醉翁亭》草书是其手笔,至刻之石矣。米芾《师说》亦此公所为也。”说的就是一个专业造假者,造假的目的是“售欺者”,可见成弘期间,市场上的书画交易已有不少伪作。

明人的造假,主要是造唐宋元剧迹,因为只有这种古迹才值钱,才值得花功夫去造。造假的手段、方式也多种多样。张伯英在《停云馆帖跋》中说:“……人情喜远而轻近,帖肆以停云小楷割裂重装,变其格式,钤以伪印,饰为宋拓,则素号通人以赏鉴自命者,极口称赞谓如何非后世刻手所能,实则称赞之人即平日鄙薄停云,诋为板滞为枯燥者也。一经名流题跋,定为宋拓,好事者家即不惜重资购藏,奉为秘宝。奉则同一停云,真者转无人过问。事之不平,大率如此。”这是借文徵明之作冒为宋拓。《万历野获编》卷二十六记载了伪造《阁帖》的事件:“淳化宋拓,近世推吾邑项氏(项元汴)所藏,为当时初本,其价至千金。予曾寓目,即未必宋初,要在汝绛以上。今上初年,弇州伯仲(王世贞兄弟),方购宋拓,不惜重价。有吴人卢姓者,取泉州之最佳本重刻之,而稍更其波画,用极薄旧纸蝉翼拓之,装以法锦,伪印朱忠僖家藏印,以啖次公敬美。初阅之甚喜,不能决,质之周公瑕,击节赞叹,以为有目所仅见。周故忠僖家客,竟不能辨其赝也。次公以三百金得之。其后卢生与同事者争阿堵事露,次公与公瑕俱赧甚,不复出以示人。然卢初费亦将百金。”这个伪造够专业的,竟瞒过了鉴赏家王敬美与周天球。

类似的造假事件,在明中后期是屡见不鲜的,闹得真假不辨。例如王世贞时期一下子竟冒出了三种版本的《出师颂》。上表中文彭得到的《出师颂》,虽有泥金御题、宣和印,“字以昏暗不可识”;王敬美得到的《出师颂》,“其大小行模相仿佛,而结法特加遒密古丽,墨气如新”;而项元汴也得到一本“索靖书”《出师颂》,据描述与文彭本不同。这三种《出师颂》中必定有假。《戏鸿堂法帖》《来禽馆帖》《墨池堂选帖》《泼墨斋法帖》都收有不同版本的《出师颂》,孰真孰假,一直争纷不断。至今虽故宫博物院买了“隋人书”《出师颂》,但当代学者王铁认为是假货。这也反映出明代书画市场混乱的一面。

明万历到清乾隆时期,苏州有一批拥有绘画书法技能的人专以创作假画假字为生,苏州的专诸巷、桃花坞成为造假的集中地。书画的造假还出现了“批量生产”的“一条龙”造假队伍。造假的分工很细,有专造假款的,专做渲染上色的,专刻假印的,专门从事装饰包装的,造假的水平也越来越高。所谓“苏州片”、“河南造”、“后门造”、“长沙装”就是散布各地的造假基地。“苏州片”多冒吴门书画家及唐李思训等人的画作,及黄庭坚、赵孟、鲜于枢等宋元人题跋;“河南造”(开封货)多取忠臣、孝子、烈女为题材,如海瑞、史可法的作品;“后门造”在京城地安门一带专门伪造“臣字款”的字画,虽盛行于清代,但晚明已有苗头;“长沙装”则是后起的,大多伪造清代何绍基、王文治等人的作品。造假的手段亦有摹、仿、造、改款、移山头、添后款等多样,假画真跋、真画假跋,割裁拼装、移花接木,花样不少。不过,批量造假并不精致,而很粗糙,适合普通市民贪便宜的心理。所用纸、绫、绢的材料大多低廉,盖印的位置也往往不对。由于造假人的文化程度不高,作品中常常出现字法的错误,容易被看出。它虽然与上文所提到谋大利的造假相距甚远,但也证明书画市场有不同层次的区分。

《真赏斋帖》明拓本(火前本)

二、晚明书法鉴定的几大特色

收购名迹,首要任务便是确定真伪。明代的收藏家大多精于鉴定,但一般人往往缺乏专业知识,容易上当受骗。项穆《书法雅言·知识》中,列举了三种鉴定方式:“有耳鉴,有目鉴,有心鉴。若遇卷初展,邪正得失,何手何代,明如亲睹,不俟终阅,此谓识书之神,心鉴也。若据若贤有若帖,真卷在某处,不恤货财而远购焉,此盈钱之徒收藏以为夸耀,耳鉴也。若开卷未玩意法,先查跋语谁贤,纸墨不辨古今,只据印章孰赏,聊指几笔,虚口重赞,此目鉴也。耳鉴者,谓之莽儿审乐;目鉴者,谓之村妪玩花。”

上文所举周公瑕误鉴《阁帖》之事,即是耳鉴之弊。他知道朱忠僖家曾藏此帖,今见帖上有印,即误断其真。明人王世贞跋《大观帖》云:“余以甲戌(1574)戍宦燕中,朱忠僖物故仅逾月,而得之其家人。盖卷之二、四、五、八、十耳。四卷皆飞白,而一卷独淳黑,唐礼部玄卿所补赠者也。而今年为丙戌(1586),汪象先出所购,则第一、二、三、四、五卷,神采更自焕发可爱,云亦得之燕中,而周公瑕遂定为朱氏物,不亦信耳而废目邪!”?王世贞亲自见过原帖,知原帖的精神气象,与汪象先所得的卷目并不相同,故讥周公瑕是“信耳而废目”。要知道,周公瑕并不是普通的耳食鉴者,他居然也闹了一次大笑话。

明人在书画的鉴定上获得了哪些经验呢?

(1)心鉴要目鉴原物,首先观“气象”。

王世贞判断大观帖真伪的方法,就是心鉴法。他跋该帖云:“拓法精湛,字画稍肥,而锋势飞动,神采射人。若淳化之亲贤宅二王府帖,绍兴太学、淳熙修内,皆出其下。”

心鉴法要识书之神,这需要审美经验的积累,也需要各种学识的积累。这种方法最难,却是最重要、最有价值的一种,也称“望气象”或“望气”说。这种方法在晚明人中被普遍接受,如赵宧光在《寒山帚谈·评鉴》中说:“古人书直是气象不同,晋、汉帖无有晋、汉人气象,即知是伪。故旧帖虽非善本,自有作用;新帖虽极力揣摩,直是弃物。何也?出自浅学之手,不知书法为何物,直以俗笔厕古书,分明别造一个宇宙,何取千古帖乎!凡字收锋增美者,会稽以上也;收锋补过者,大令以下也。先哲言求妍媚于成字之后,大令所以去之更远。”这种“观气象”的鉴定方法,实际上是以书家风格为基础的,并不神秘。因为气象总是通过具体的笔法体现。例如王世贞《阁帖》第六卷跋云:“第六卷,为吾家右军书,开卷顿尔神豁。米元章、黄长睿谓《适得书》至《慰驰耳》,皆近世不工书者伪作。中间结体小疏,韵度落凡,时或有之,谓尽伪作,则吾岂敢。”王世贞这样判断的依据是什么?他说:“昔人谓右军内擫,大令外拓,此大凡也。元章诸君子泥之,故右军笔稍放者,皆定非真迹。不知此公龙爪金错变化万端,以区区蠡管求之,毋乃为永和诸贤笑地下乎!”

王世贞不同意米元章的依据,就是从笔法的变化判定的。鉴定“望气”,从整体上,看精神气象的流露,验之笔法,便使“气”落到了实处。

(2)验以印记,关注装裱方式。

除了直接目鉴以得作品的精神气象外,为了验证观看的结果,往往还要验以印记。名迹大多经过内府收藏,钤有相关印记,还有名人题跋。这些鉴定的辅助手段,明人也运用得十分娴熟了。如文徵明《神仙起居注跋》:“右杨少师神仙起居法八行,南宫《书史》《东观余论》《宣和书谱》皆不载。余验有绍兴小玺及内殿秘书诸印,盖思陵故物,后有米友仁审定跋尾及御书译文五行。按绍兴内府书画,并令曹勋、龙大渊等鉴定,其上等真迹,降付米友仁跋,而曹、龙诸人目力苦短,往往剪去前人题识。此帖缝印十余皆不全,是曾经剪拆者,其原委受授,莫可得而考也。标绫上有曲脚封并‘阅生’胡芦印,是曾入贾氏,盖似道柄国,御府珍秘多归私家。最后有商山左山参政、留中斋丞相跋,留称野斋者,无翰林学士承旨李谦受益,号野斋居士,博雅好古,虞文靖诗所谓‘五朝文物至于今’者。又有广东宣慰使郭昂彦高,亦号野斋,而其出差后。李在世时为应奉文字,正与商、留同时,商又同郡人,此帖必李氏物也。嘉靖庚子春,长洲文徵明跋。”

《石鼓文》中权本

这段跋记述了鉴定的过程。验以“绍兴小玺及内殿秘书诸印”,是从作品本幅上的收藏印记辨其真伪。“绍兴小玺”是绍兴御府装裱式的特有印记。宋室南迁后,法书名画复归绍兴御府,这些书画都经过重装,重装之前割去前人题识,又钤盖“绍兴”、“内殿秘书之印”、“内府书印”等印记。米友仁题识为“右杨凝式《神仙起居法》八行,臣米友仁鉴定真迹恭跋”。这两项印记、题跋是证明其身份的,有了内证。因为帖幅本身尚有别人收藏印,割弃时不能尽,大多留半印甚至小半印,不一定看清。又据标绫上曲脚封并印,证明此卷曾入贾似道手中。再区分了两个不同的野斋,故有力地证明了此帖是绍兴真迹,为李氏收藏。文徵明的鉴定是正确的。

印章虽可伪造,但装裱方式又留下了许多残印,文字不全,就难以造伪。除绍兴装外,又有宣和装。装裱方式不同,收藏印记钤盖的位置不同,不同的收藏家其钤盖方式、印的排列顺序也都不同,这些非造假者都能知道。以装裱方式验作品真伪自南宋周密始,故明代时这一鉴定方法的运用已是相当科学和先进的了。

(3)建立鉴定相关的知识结构网络。

鉴定是一门大学问,需要相关的知识结构,如纸、墨、笔、砚的知识,典章制度、风俗习惯的知识,乃至书家兴趣爱好、书写习惯等,可谓无所不包。也正是在这些方面,造假者往往要露出马脚。明代人的鉴定中,巨眼往往从细微处打开缺口。《万历野获编》举了一个例子。沈德符曾与董其昌、韩胄君古洲在船上阅古书画,董出颜清臣书《朱巨川告身》一卷,“方叹诧以为神物,且云此吾友陈眉公所藏,实异宝也。予心不谓然。周视细楷中一行云:中书侍郎开播。韩指谓予曰:此吾郡开氏鼻祖邪?余应曰:唐世不闻有姓开。自南宋赵开显于蜀,因以名氏。自析为两姓。况中书侍郎为执政大臣,何不见之唐书?此必卢杞所荐关播,临摹不通史册,偶讹笔为开字耳。(开、关的繁体相近)鲁公与卢关正同时,此误何待言。董急应曰:子言得之。然为眉公秘爱,姑勿广言。亟卷而箧之。后闻此卷已入新安富家。”这个例子颇有代表性。陈眉公收藏的颜真卿作品,表面上看不出一点伪造的痕迹。但从幅上题跋中的姓名和官职露出破绽,被沈德符识破。什么朝代有什么姓,设置什么官职,对于造假者来说并不清楚。可见鉴定中的知识结构实是一个重要课题。

再如《黄素黄庭经》曾为韩敬堂所藏。徽宗题为右军书,米氏《书史》认为是六朝人书,赵子昂以为杨、许书,董其昌不知何据。金坛王肯堂跋该帖云:“……盖未考之《真诰》也。按《真诰·翼真检》云:真经出世之源,始于晋哀帝兴宁二年(364)大岁甲子,紫虚元君上真司命南岳魏夫人下降,授弟子琅琊王司徒公府舍杨羲,使作隶字写出以传……(许)掾书是学杨,而字体劲利,偏善写经画符,与杨相似,郁勃锋势,殆非人工所逮。长史(指许穆)章草乃能,而正书古拙,符又不巧,故不写经也。据此,则此绢本若非杨君始写之本,即是许掾书。”王肯堂从杨羲、许穆、许掾父子的道教活动中,说明书风中的“仙气”,应该说有相当的说服力,比徽宗、米芾的鉴定更为可靠。可见王肯堂也确有相当的学问,但是眼光是否全高于董其昌也不一定。他跋《天马赋》云:“米公所书天马赋,吾平生所见三四本,皆本色书,独此无一字不规模二王,尤可宝也。乃有谓其非真者,皆寡陋之流,何足道哉!”口气这么肯定,这么武断,欲堵阅者之口,然这件作品恰恰不是米书而是伪迹。

文徵明的鉴定眼光可谓高矣,然也有昏眼之时。《停云帖》所收《祭侄稿》并非真迹,而是米临。文徵明的错误犯在哪个环节?是在他忽视了真迹的流传,而上了幅上宋人陈深及元人陈绎曾的当。原来《祭侄稿》在元为鲜于枢所藏,并有跋,还有元人张晏的跋。此件真迹后为明人吴廷所藏。故《馀清斋帖》上的才是从真迹刻石的。鉴赏大家王贞世、孙鑛等也都对《祭侄稿》伪迹作了错误的判断。所以,一个鉴赏家不可能做到万无一失,此亦足见鉴定之难。

三、晚明著录与鉴定

著名的有朱存理的《珊瑚木难》、赵琦美的《铁网珊瑚》、汪珂玉的《珊瑚网》、张丑的《清河书画舫》《真迹日录》、孙鑛的《书画跋跋》等。这些著录不仅体例相同,而且都重视作品本身的诗文内容、题跋、考鉴、作品流传,因此极有学术价值,也有市场买卖的参考价值。比较各种著录,可以看出鉴定的真伪,也可以知道当时书画市场的买卖情况,弄清真迹流传的来龙去脉。

(1)著录中的学术争鸣提供不同的鉴定视角。

(2)著录中的笔法研究提供真伪信息。

鉴定作品真伪离不开对笔法、墨法等细节的辨认。例如王世贞《跋赵吴兴小楷法华经》云:“书《法华者》人以十数,独赵吴兴为胜。而此卷乃吴兴自用了愿者,以小楷书精茧。盖备有北海、诚悬之妙,而时济以大令者也。”指出了赵书的笔法渊源。孙鑛对该卷的笔法辨析则更为细致:“此本是敬美所宝,余曾寓目。细笔方匾体,每字起收处俱有折锋。敬美指示余,此盖字相连不断势。匀熟有余,然不脱写经手气。此云‘备有北海、诚悬之妙,而时济大令’,余未敢附和也。”同样是探讨赵氏笔法,孙氏能坚持自己的看法很不容易。

但对《赵吴兴大通阁记》孙氏的评价就高得多:“展卷光彩射人,绝对欧、虞碑碣法,虽微带肉,而骨力圆劲,媚姿自肉中出,惟骨法令人改观,笔纵而不肆,殆如半空掷下,起收处皆莫得端倪,点画一一得所,不若他碑之漫排置。谓是晚年最妙笔,良然。”

这种对笔法的探究已十分深入,具有很高的学术性,是著录中的精华。作为鉴赏的方法,其对鉴定的重要作用是不言而喻的。

(3)著录对作品流传的记录是辨伪的参考框架。

一件古代作品,如流传有绪,往往能说明是真;传藏不清,则易身份不明。晚明著录中,对作品的传承记录多详,提供了鉴定的参考框架。例如,争论不休的怀素《自叙帖》真伪就可以从该作的传承入手验证。怀素《自叙帖》在宋就有三本,一为蜀中石扬休(1037—1102)本,一为冯当世(冯京1021—1094)本,一为苏家本。其中苏子美本的流传最为清晰。

苏家本《自叙帖》收藏者是耆、舜钦、泌、液等祖孙递传,后有杜衍、苏辙、蒋灿等人题跋,这是宋代的情况;明初,先在徐泰家,吴宽曾借临一通,有跋,后又传到了徐溥家,李东阳跋云:“怀素《自叙帖》本苏舜钦家物,前六行乃舜钦所补,见于《书谱》,而此卷正合,其为真迹无疑。然具眼者观之,因不待此也。旧闻秘阁有石本,今不见及见。见此卷于少师谦斋徐公(溥)者再,往复披玩,不能释手,敬识而归之。”苏家本经徐溥传其甥吴俨,再到陆完手,再归文徵明收藏。文徵明跋《自叙帖》云:“成化间此帖藏荆门守江阴徐泰家,后归徐文靖公,文靖没归吴文肃,最后为陆冢宰(陆完)所得。陆被祸遂失所传。”其实陆完革职后,《自叙帖》由后辈陆修保存。文徵明于嘉靖三年曾从陆修手中获观此帖,并将双钩填墨入石。此后中书舍人罗龙文托黄淳、许元复二人以千金购于文徵明(可能文是中介人),买献严嵩。严嵩籍没后就到了项元汴手中,董其昌曾题卷后:“怀素《自叙帖》真迹,嘉兴项氏以六百金购之朱锦衣家,朱得之内府,盖严分宜物,没入大内后,给侯伯为月俸,朱太尉希孝旋收之。其初吴郡陆完藏也,文待诏曾摹刻停云馆于世,余二十年前在槜李获见真本。”

2月16日,水利部与浙江省人民政府在杭州签订《贯彻落实中央1号文件共同推进浙江水利改革发展促进浙江海洋经济示范区建设的合作备忘录》。双方将共同落实好合作备忘录确定的各项任务,共同推进浙江水利跨越式发展。

不必多引各家著录,也足以看出真迹流传过程中的承递是多么的重要。《自叙帖》是迄今为止争议最大的墨迹,说其伪者、真者都有各自的理由,但如若留意明清的著录,很可以证明传世的墨迹本到底是真是假。这么看,正是有了各家的著录,才提供了鉴定的参考框架。或者说,求购者以著录为本,也可以买到真迹。

明代的各种著录是随着书画市场的兴起而出现的,著录者多是地位低微的读书人。朱存理、张丑都不是进士,汪珂玉、赵琦美等也只做过小官。他们对鉴藏活动起到了推动的作用,同时也提供了关于当时书画市场的许多重要的信息。本文的表格虽只是著录中的残片散叶,但已使我们看到了当时书画市场的一个侧面。明代的著录推动了学术研究的深入,也对清代的著录产生了很好的影响。

注释:

①本文为明清书法史国际学术研讨会入选论文,并刊载于《书法》2007年第9期。

②卢辅圣主编《中国书画全书》第八册,上海书画出版社,1994年版,第46页。

③(明)沈德符《万历野获编·下》,中华书局,1997年版,第654页。

④(明)沈德符《万历野获编·中》,中华书局,1997年版,第472页。

⑤(明)沈德符《万历野获编·上》,中华书局,1997年版,第214页。

⑥(明)沈德符《万历野获编·上》,中华书局,1997年版,第211页。

⑦《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,1993年版,第324页。

⑧容庚《丛帖目(一)》,华正书局,1985年版,第212页。

⑨容庚《丛帖目(一)》,华正书局,1985年版,第214页。

⑩《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,1993年版,第302页。