人格迹化

2016-06-06卢辅圣

卢辅圣

人格迹化

卢辅圣

言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。

在郭若虚《论气韵非师》中作者写道:

且如世之相押字之术,谓之心印,本自心源,想成形迹,迹与心合,是之谓印。矧乎书画发之于情思,契之于绡楮,则非印而何?押字且存诸贵贱祸福,书画岂逃乎气韵高卑?夫画犹书也。扬子曰:“言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。”

将人品的高低与作品的高低画等号,固然是古代文人的一种偏见,但如果从中过滤掉伦理道德的成分,而着眼于主体性情和学问修养对其作品的制约作用,则不乏相对的合理性。文人画运动给绘画所注入的新的美学因素,一方面表现在诗化意境亦即抒情特性上,前述的禅境追求以及梅、竹题材的比德原则即是显例;另一方面又表现为书法艺术的形式意志,无论是文人眼中的“曹衣出水”“吴带当风”,还是像苏轼、米芾那样的文人墨戏,都蕴含着对书法形式构成元素的特殊感受力。而且饶有意味的是,扬雄所说“书,心画也”的“书”,原来指的是书籍之“书”,但到了宋人那里则被穿凿附会为书法之“书”,以至迄今仍为学者们承讹不已,这也从一个侧面昭示了书法在文人心目中的显要地位。当然,其显要并非体现在我们现代人所理解的那种艺术性质上,而是古代知识分子赖以标志其文化人格的社会功能。也就是说,掌握书法技艺是当时作为一个文化人最起码的条件,所以,不仅提供了文人参与绘画活动时“以书入画”的极大便利,同时还会将文人们在书法中所获取的艺术素养、所习用的阐释原则反馈到他们所从事的绘画之中。张彦远关于“书画同体”和“书画用笔同法”的观点,既基于中国书画使用同一工具媒介的事实,又与他的文人身份存在着不容忽略的联系。

梁楷《柳溪卧笛图》,绢本水墨,26.1厘米×26.1厘米,故宫博物院藏

书法是一种高度形式化的艺术。尽管直到20世纪毛笔在实用书写中的统治地位被钢笔和键盘取代之前,几乎所有的书写者都并未将书法视为纯粹的艺术,却又始终在潜移默化中发挥着塑造民族艺术素质的功能。点画质感、空间结构、运动节奏等等形式因素,雄杰、萧散、丰赡、端庄、流丽、淡远等等风格类别,以及含蓄、凝练、以简驭繁、返朴入浑、宁拙毋巧、无意于佳而佳等等美学理想,都比其他艺术门类更早地趋于成熟,更充分更深入地得到发展。与此同时,由于高度形式化所带来的抽象性质,就其形式本身来说并不足以传达特定的内容,故又反过来促成书法的形式构成去承载更多的表现性内涵。其中可以是“崩云”“蝉翼”“龙跳天门,虎卧凤阙”之类的形象投射,也可以是“简峻者挺倔鲜遒”“躁勇者过于剽迫”“兰亭兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨”之类的性情演绎,还可以是“心正则笔正”“飘飘乎有仙气”“挺然奇伟,有似其为人”“阳舒阴惨,本乎天地之心”之类的价值意义的反映。对此训练有素的人,可以完全抛弃书法作品的文学内容,直接面对点线本身来追想王羲之俊爽飘逸的风姿,来品味高闲、光、梦龟、彦修、贯休们的蔬茹气。也许正因为文人士夫普遍具备书法修养这一前提,使得他们在鄙薄非议无笔画探索①的同时,总是有意无意地将书法的用笔方法、结构意识和审美经验作为自己的绘画形式构成之依据,并且以此区别于那些非文人士夫身份的画家。

梁楷《李白行吟图》,纸本水墨,81.2厘米×30.4厘米,日本东京国立博物馆藏

从这一角度观照文人绘画,呈现在我们面前的又是另一个充满诱惑力的世界。

黄庭坚评述文同墨竹时说:“韩退之论张长史喜草书,不治它技,所遇于世,存亡、得丧、亡聊、不平,有动于心,必发于书。所观于物,千变万化,可喜可愕,必寓于书。故张之书不可端倪,以此终其身而名后世。与可之竹,殆犹张之于书也。”②虽然这只是就艺术家的自我表现立论,却也同时在无形中揭示了书与画的内在一致性。文同的用笔与张旭的草书并无太大关系,但他以及苏轼那种雍容壮实而又俊迈超逸的书法笔致,则正是“湖州竹派”的基本笔墨构架。“画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。”③除了造型不同以外,几乎与书法没有什么差别了。从双勾竹和以色墨染竹到徒手撇写的墨竹,是书法化的形式法则日趋彰明的演化轨迹。而苏轼将师从文同却未免稚拙的墨竹与李成派惜墨如金的疏林窠石画风相结合,突出了笔致尤其是干笔的作用,就使墨竹画法进一步摆脱逼肖对象的桎梏,为书法形式法则的全面贯彻打开了绿灯。

与墨竹一样,梅、兰、松、石这些为文人画家所嗜好的题材,在北宋中叶开始,都纷纷呈现出书法化的形式构成倾向。仲仁浓墨成花,加以枝柯,“直以矮纸稀笔作半枝数朵,而尽画梅之能事”④,和文同出于同一种以墨色取形似的画法。扬补之把仲仁的点墨成花变为白描圈线,把仲仁的鳞皴式枝干变为或勾或扫并常带飞白的用笔,用赵希鹄的话来说,是因为他“学欧阳率更楷书殆逼真,以其笔画劲利,故以之作梅,下笔便胜花光仲仁”⑤。赵孟坚诉诸修长出枝法的墨梅以及细劲挺秀的水仙、兰蕙,笔致洒脱,神采斐然,与其“善笔札,工诗文,酷嗜法书”⑥的禀性修养相般配。相形之下,郑思肖的墨兰则要端凝蕴藉得多,恰如其书敦且厚。人谓赵得兰之姿,郑得兰之质,正是在较大程度上通用借鉴了书法品评标准。如果“振笔直遂”的勾花撇叶画法与双勾渲染画法的不同之处,主要表现在前者比后者更多地采用类型化、程式化的排比笔致来表现对象,那么,这种排比笔致与其认为更有利于表现大自然错综复杂、绵延无尽的生机,毋宁说是更有利于作者在持续性和节奏化的挥写过程中寄托自己的性情、意绪和趣味。这种寄托对于文人士夫来说,是首先在书法里而不是绘画上获得深刻体验的。

一般情况下,越是倾向于书法化形式构成的绘画,便越是简略其造型,越是强化其感情色彩。李公麟“扫去粉黛,轻毫淡墨”⑦的白描人物画,是对顾、陆、张、吴为代表的晋唐人物画的简略化,同时又赋予作品以更多的主观情趣,他那“吾为画,如骚人赋诗,吟咏情性而已”⑧的自白,不仅仅是打发众多求画人的托辞。到了李唐⑨手中,李公麟疏朗简洁的画格被进一步简略化,而文雅秀美的气息则被代之以顿挫起伏的更具表现性的情势,与其山水画的斧劈皴相仿佛。南宋梁楷⑩的《李白行吟图》和《泼墨仙人图》,又是李唐人物画的简略与强化,尤其是《泼墨仙人图》的宽袍大袖,皆用阔笔横扫,笔致粗放,墨色淋漓,开启了人物画大写意的法门。然而这种狂肆的人物画法在后世几乎成为绝响,个中原因,除了人物画在造型方面受到太多限制之外,也不能忽视后世文人画家对这一类画法的排斥心态。自从荆浩提出了有笔有墨的形式规范之后,虽然有笔无墨和有墨无笔都受到批评,但墨胜于笔的现象总是受到更多文人的指摘,而偏重用笔的画风则在整个文人画的发展中明显占有上风。与此同时,就笔性来说,那种刚猛的气息,或者过于偏离书法中锋用笔原则的阔笔横扫画法,在深深会心于书法不朽之点的文人们看来,尽管不乏宣泄情感的优点,却毕竟扁薄外露,缺少蕴藉含蓄、雍容大度的风韵,有悖于理想人格的追求,因而也为大多数文人画家所不取。

李唐《万壑松风图》,绢本设色,188.7厘米×139.8厘米,台北故宫博物院藏

笔墨关系及其隐含的书法美学因素,在山水画中表现得更为丰富而微妙。

山东嘉祥英山脚下的隋开皇四年墓壁画中的画屏上有纯山水题材的画,采用了先施水墨然后敷彩设色的渲淡画法。西安出土的初唐墓室壁画中,山石的水墨渲淡法已趋成熟。论者多将水墨渲淡法的发明权归功于王维,其实士大夫画家有很多发明创造都是在民间画工的发明创造之上加以改造、传播而形成气候的。董其昌说,董源“作小树,但只远望之似树,其实凭点缀以成形者,余谓此即米氏落茄点之源委”,道出了二米所取法的传统来源。但从上述隋墓壁画《天象图》中残存的月宫画面上的桂树来看,“凭点缀以成形”的落茄点笔法也早已为民间绘画所使用。

北方山水画派主“刚”而多“武”,南方山水画派主“润”而多“文”,这一体现在五代宋初山水画中的基本倾向,如果从形式构成上作分析,除了所据图式一以高远为主,一以平远居多,还存在着两个显著的区别。第一个区别,是北派的用笔往往偏于重拙、刚硬、质实,而南派的用笔则更多地透露出轻灵、柔润和文秀的特点。第二个区别,是北派往往笔墨分施,由服务于造型需要的笔线主宰整个画面,水墨烘染作为辅助手段被置于可有可无的境地中,而南派则更富有随笔见墨的意识,通过笔迹的攒簇排比以及减弱笔线墨色之类的方法以体现墨韵调子。更具体一点说,北派对于表现对象的把握多着意于物象的造型单元,因此一方面展现为严谨质实的线型构成和运笔节奏,透露出篆隶类书法的形式意味;另一方面又展现为物象之“形”与物象之“质”的二元化处理方式,例如通过线的空勾再略加皴擦渲染以表现山峦的体面关系,诉诸轮廓线的“形”与诉诸墨色调子的“质”被分解成前后相继的两个步骤。但在董、巨等南方山水画里,则运用丛线和丛点的铺排攒簇,来表现山峦岩面间的空间关系,物象的轮廓线被明显弱化,“形”和“质”统一在平淡灵动而又苍茫浑厚的视觉氛围之中。这种集约性的用笔效果已和书法的间架结构相去甚远,而书法点画的“形”和“质”却获得了更大程度的体现,其随机而作,寓含着轻重、刚柔、浓淡、枯润等微妙变化的笔墨意味,恰似行草类书法,并且更为率意和生动。米芾说“董源平淡天真多”,沈括说“大体源及巨然画笔皆宜远观,其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲然”,就是根据后面那种笔性柔和蕴藉而善于发挥随笔见墨效果的南方山水画所得出的印象。而王诜对李成和范宽之作有“一文一武”的不同感受,米芾既批评范宽“晚年用墨太多,土石不分”,又誉为“本朝自无人出其右”,也都主要从笔墨气息上作评判,同时更说明北中有南、南北之别只是相对而论的复杂情形。

李唐《清溪渔隐图》,绢本水墨,25.2厘米×144.7厘米,台北故宫博物院藏

李唐《采薇图》,绢本设色,27.2厘米×90.5厘米,故宫博物院藏

也许因为浪漫楚风的余绪给了南方画家较多的感性色彩与自由精神,也许因为南方山水画的起源有一个平民社会的背景,也许因为南方气候湿润、草木华滋的地理环境本身就充溢着水墨缊的视觉意象,总之,在很长的时期内,南方山水画传统始终表现出与北方山水画传统扞格难入的艺术形式趣味。诸如后者注重笔法的内在纪律,前者偏爱墨法的自由放纵;后者以准确描绘的深墨取胜,前者以印象概括的淡墨为宗;后者追求理性结构的严谨和完整,前者企望感觉把握的舒适与幽微等等,无不在文人画的书法化形式构成倾向中留下了深刻的烙印。米氏云山的出现,为南方山水画审美传统实施了激进性的变革。“点”这个形式因素,在董、巨山水中并没有改变其受制于造型目的的性质,尽管巨然的焦墨点苔已经比董源点簇具有更多独立意味的写意效果;但在二米笔下,那种舍弃勾、皴、点、染相结合的综合技法程式,而直接以凝重浑厚的横点错落排列,通过连点成线、积点成片、干湿并用的随意偶然效果经营其“意似便已”之画面的造型方法,却昭示了“点”的那种独立于造型目的之外的形式自律性以及承载画家主体性情和主观色彩的精神涵容量。这种物象造型更趋抽象化、形式趣味被提高到主导地位上的文人墨戏,对于当时处身北方山水画审美传统的大批士大夫来说,显然更加难以理解和接受。“解作无根树,能描蒙鸿云。如今供御也,不肯与闲人”的众嘲,不单纯是针对小米秘重其画的行为而发的。待到宋室南渡,李唐携去范宽一系的北方山水画传统而对江南山水画进行变格,缔造了以马远、夏圭为代表的水墨苍劲派院体画风,洋溢其间的“一角”“半边”式的简略构图,“大斧劈皴”“拖泥带水皴”“酝酿墨色,丽如染傅”的焦躁笔墨,既是河山阽危的政治氛围下慷慨意气的反映,同时也说明“雅”和“逸”的审美取向遇到了水墨画风行画坛以来最为严峻的挑战。被后代士夫评论家目为“粗恶无古法,诚非雅玩”的法常、若芬一系禅宗画,与水墨苍劲派的出发点和目标指向均不相同,但所流露出的形式趣味、笔墨气息则多有吻合之处。继米氏云山之后祖述董、巨的画家,只有从北宋入南宋的江参,以及晚年亦隐霅川的李结,另有一位面目独具、被人誉为“小吴生”的马和之,也富含平和淡远之旨。文人画的“雅”“逸”理想,主要由延续着北宋李成、郭熙画风的北方金朝山水画和接绪文人墨戏传统者继承发扬了。蔡松年、王竞、任询、王庭筠、李山、武元直、杨邦基、赵秉文、完颜璟等等文、苏和李、郭传派,成为北宋士夫绘画经过金而影响元初士夫绘画的一个极其重要并且相当有趣的环节。

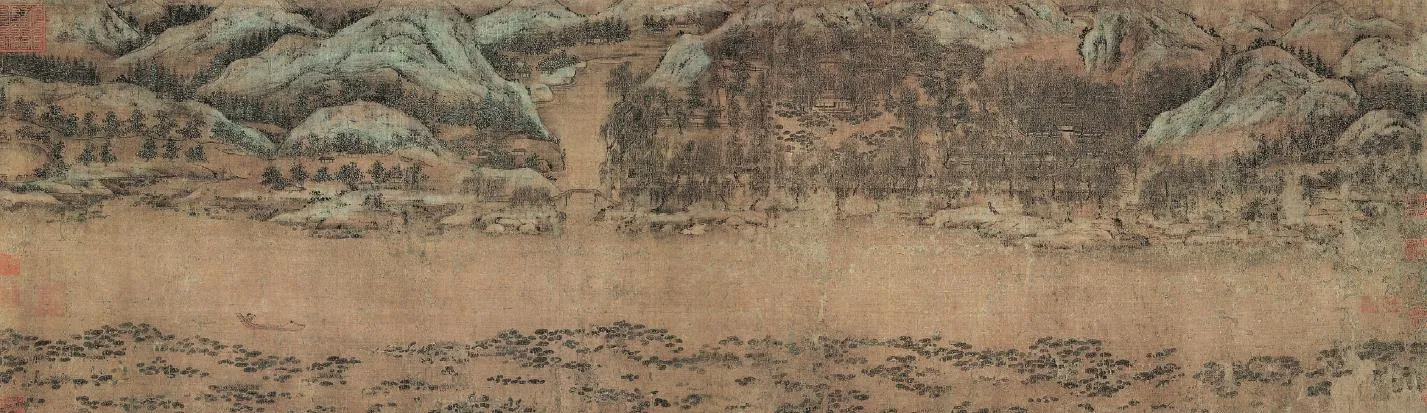

江参《千里江山图》(局部),绢本水墨,46.3厘米×546.5厘米,台北故宫博物院藏

综上所述,在形形色色文人绘画行为中,可以看到书法艺术修养作为大多数文人画家审美感受能力的一个重要组成部分,或明或暗地推动着独立意识日趋彰显的文人画对于自身形式法则的探索与建构。这种建构改变着绘画的自律活动,使之弱化造型的客观指向性,而强化线迹铺排和笔墨构成为中心的形式趣味,为文人们的精神演绎提供了充裕的自由空间。当然,这里揭示的书法化形式构成,有不少是为了叙述的方便而被“见微知著”地加以强调的结果,真正具有明确的主体意识并且在艺术实践中取得相应成就的,直到元代中期之前,实际上主要集中于墨竹、墨梅、枯木竹石这一类倾向文人墨戏的作品,金、元两代接绪北宋士夫画的主要媒介,也多为“三友”“四清”题材而非山水画题材。等到书法化形式构成在山水画造型意志中取得不可动摇的地位,严格地说,已经是元代晚期的事了。

注释:

①张彦远《历代名画记》卷二《论画体工用拓写》:“古人画云未为臻妙,若能沾湿绡素,点缀轻粉,纵口吹之,谓之吹云。此得天理,虽曰妙解,不见笔踪,故不谓之画。如山水家有泼墨,亦不谓之画,不堪效仿。”张彦远鄙薄无笔画的观点,反映了中国绘画技法史上不容忽视的一个深厚传统。这个传统不妨名之曰“笔法主义”。自从远古“画缋之事”的“画工”与“缋工”采取分工协作的方式制作图像以来,重“画”,亦即以点线勾勒为造型的决定性因素,而轻“绘”,亦即以色彩涂饰为造型的辅助性因素,就推衍并且制约着此后数千年绘画表现技法的建构历程。尽管没骨法、泼墨法、烘染技巧等等也不断地为“绘”增强分量和表现力,甚至孳生为新的绘画样式,却始终未曾对线条造型的基本格局形成过威胁。正是基于这一前提,不仅原作“粉本”的“白画”早在晋代就被体认为自足的艺术品,而且到唐代又引发了在“白画”基础上增益其事的“水墨画”,为“绘”的技法本身朝着笔法化的方向蜕变提供了观念意绪和物质条件上的双重便利。这种“笔法主义”传统也许与中国绘画、中国书法使用同一工具材料的漫长历史不无关系,但更深层的原因,则是书法和绘画共同遵循着气化宇宙观的表现原则,其中包含了“气韵生动”的意蕴审视方式,以及“如见挥运之时”而尽可能保留历时态印象的空间结撰方式。文人染指绘画之后,将书法化的形式构成倾向引入到绘画之中,使自古以来绘画所隐含的“笔法主义”传统得以充分的强调、外化和发扬光大,其背后实际上是有历史逻辑依据的。

李平《潇湘卧游图》,纸本水墨,30.2厘米×399.4厘米,日本东京国立博物馆藏

赵葵《杜甫诗意图》,绢本水墨,24.7厘米×212.2厘米,上海博物馆藏

②黄庭坚《豫章黄先生文集》卷十六《道臻师画墨竹序》,四部丛刊初编本。

③苏轼《东坡集》卷三十二《文与可画筼筜谷偃竹记》,四部备要本。

④刘克庄《后村先生大全集》卷一百七《花光梅》:“曩余为宜春守,谒仰山祠,阅庙中藏宝,见扬补之梅花障子,其枝干苍老如铁石,其葩花芳敷如玉雪,信乎名不虚传也。郡人言,神尤宝爱,有位者或借观越宿不还,辄现变怪。后为郑德言铭墓,其家以补之所作梅兰竹石四清图六幅润笔,与庙中障子笔意略同。盖补之画梅花尤宜巨轴。花光则不然,直以矮纸稀笔作半枝数朵,而尽画梅之能事。此卷就和靖八诗各摘二字,为梅传神,为和靖笺诗,花光得意之作也。末有郑南明跋,甚佳。余亦有梅癖者,然善画不如花光、补之,工词翰不如和靖、简斋,未知此跋视郑老如何耳。”四部丛刊初编本。

⑤赵希鹄《洞天清禄集·古画辩》:“临江扬无咎补之,学欧阳率更楷书殆逼真,以其笔画劲利,故以之作梅,下笔便胜花光仲仁。补之尝游临江城中一倡馆,作折枝梅于梁上矮屋,至今往来士夫多往观之,倡借以壮门户。端平间为偷儿窃去其壁,车马顿稀。今江西人得补之一幅梅,价不下百千匹。又诗笔清新,无一点俗气。惜其生不遇苏、黄诸公,今人止以作墨梅目之,竟无品题之者。”四库全书本。

李结《西塞渔社图》绢本设色,40.2厘米×135.5厘米,美国纽约大都会艺术博物馆藏

⑥吴太素《松斋梅谱》卷十四《画梅人谱·王公宗戚》:“宋宗室孟坚,字子固,居嘉兴海盐县之广陈镇。宝庆二年进士,仕为提辖左藏库,出守严州,积阶朝散大夫。修雅博识,善笔札,工诗文,酷嗜法书。多藏三代以来金石名迹,遇会意倾家易之无难色。襟度萧爽,有六朝诸贤风气,时以比米南宫,子固亦自谓不慊也。东西游适,一舟横陈,仅留一榻偃息地,余皆所挟雅玩之物,意到左右取之,吟弄忘寝食,过者望而知为赵子固书画船也。善作梅竹,得逃禅、石室之绪余,水仙尤奇,世争贵重,识者又以兰蕙之笔为绝观。”日本静嘉堂文库本。

⑦刘克庄《后村先生大全集》卷九十九《李伯时罗汉》:“前世名画如顾、陆、吴道子辈,皆不能不着色,故例以丹青二字目画家。至龙眠始扫去粉黛,轻毫淡墨,高雅超诣,譬如幽人胜士,褐衣草履,居然简远,固不假衮绣蝉冕为重也。于乎,亦可谓天下之绝艺矣。”四部丛刊初编本。

⑧《宣和画谱》卷七《人物三》:“仕宦居京师,十年不游权贵门。得休沐遇佳时,则载酒出城,拉同志二三人,访名园荫林,坐石临水,翛然终日。当时富贵人欲得其笔迹者,往往执礼愿交,而公麟靳固不答。至名人胜士,则虽昧平生,相与追逐不厌,乘兴落笔,了无难色。又画古器如圭璧之类,循名考实,无有差谬。从仕三十年,未尝一日忘山林,故所画皆其胸中所蕴。晚得痹疾,呻吟之余,犹仰手画被作落笔形势。家人戒之,笑曰:‘余习未除,不觉至此。’其笃好如此。病少间,求画者尚不已,公麟叹曰:‘吾为画,如骚人赋诗,吟咏情性而已,奈何世人不察,徒欲供玩好耶?’后作画赠人,往往薄著劝戒于其间,与君平卖卜谕人以祸福使之为善同意。”津逮秘书本。

⑨李唐(约1083—1163),字晞古。河阳三城人。初以卖画为生,宋徽宗政和中,以第一名的成绩考入画院,靖康之变后流落至临安,过了十多年货楮画以自给的困顿生活,俟南宋恢复画院,复为画院待诏,并赐金带。李唐是一位全能画家,人物、花鸟、山水无所不善,但对后世产生重大影响的主要是山水画。他的山水画具有前后两种不同的风格。南渡之前,往往洋溢着荆浩、范宽一派气息,上留天下留地的全景式构图,皴法浓密笔迹劲硬的繁复造型,重峦叠嶂茂林秀木的游观化意境,乃至在水墨画底上敷设青绿,都与北宋末的院画流风相凑泊。史传“李唐山水初法李思训,其后变化,愈觉清新”,估计是因为哲宗朝开始,红极一时的郭熙受扼,人们转而追承更早的山水画风,加上青绿山水复兴,容易使人与李思训之类发生联想。至于宋高宗于李唐画上御题“李唐可比唐李思训”,更给了后世以口实。在现存的李唐手迹中,《万壑松风图》和《长夏江寺图》为南渡前所作,从中可见其很高的艺术水平,也能寻绎其对萧照、刘松年、阎次平、贾师古等南宋初期画坛的影响力。但真正开一代新风,引起南宋中后期山水画主流风格发生巨大变化的,则是以《清溪渔隐图》和《采薇图》为代表的南渡之后的创格。构图造境趋于小景化,形式语言趋于清刚简率、挥洒躁硬,所谓“形不足而意有余”,“不待经营而神会天然”,这种寓含着强烈的主观情绪,笔墨气息慷慨刚猛,被后人称为水墨苍劲派的新颖画风,也许与残存于江南的唐代逸格水墨画的流风余韵不无干系。如同梁楷、法常将婺州贯休、东越孙位遗留于浙江的逸格水墨传统发扬光大一样,南渡后居于杭州的李唐,很有可能接受了这一潜移默化的地域影响。遥想当年被作为“有墨无笔”水墨画代表的天台项容,对之还有另一种“笔法枯硬而少温润,然挺特巉绝”的描述,后者不正是与水墨苍劲派隐然相合吗?李唐有一首脍炙人口的咏画诗:“雪里烟村雨里滩,看之如易作之难。早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”这其中是否带有某种因通感于禅画“粗恶无古法”之讥而为自己的新创鸣不平的因素呢?

⑩梁楷,祖上为东平人。早年赴杭州随画院祗候贾师古学画,不久亦入画院供职,成就突出,得赐金带之殊荣,但他将金带挂于后院,照样嗜酒自乐,人称“梁风子”。大概他后来离开画院,隐游于僧刹间,与妙峰、北、智愚等和尚往来甚密,南宋后期的禅宗画与之有非常密切的关系。梁楷传世作品,从早期的《道君像图》《释迦出山图》《八高僧故事图》,到中期的《雪景山水图》《疏柳寒鸦图》《秋芦飞鹜图》《泽畔行吟图》等等,再到晚期的《李白行吟图》《六祖斫竹图》《布袋图》《寒山拾得图》《泼墨仙人图》,可以发现从工致精细到减笔泼墨、从人间情味到空寂禅味、从跻身南宋主流到创造独特风格的艺术发展线索。他后期的泼辣简率画风与禅宗的“顿悟”境界有所契合,而尤为狂肆怪诞的《泼墨仙人图》,则堪称大写意人物画的绝响,在中国绘画史上拥有不容忽视的地位。

马和之《豳风图》,绢本设色,25.7厘米×557厘米,故宫博物院藏

偶一日,于赐书堂东挂李成,西挂范宽。先观李公之迹云:李公家法,墨润而笔精,烟岚轻动,如对面千里,秀气可掬。次观范宽之作:如面前真列,峰峦浑厚,气壮雄逸,笔力老健。此二画之迹,真一文一武也。余尝思其言之当,真可谓鉴通骨髓矣。”王氏书画苑本。米芾《画史》:“范宽山水,嶪嶪如恒岱,远山多正面,折落有势。晚年用墨太多,土石不分。本朝自无人出其右。溪出深虚,水若有声,其作雪山,全师世所谓王摩诘。”津逮秘书本。

王庭筠《幽竹枯槎图》,纸本水墨,38厘米×117厘米,日本藤井有邻馆藏

李山《风雪松杉图》,绢本设色,29.7厘米×79.2厘米,美国弗利尔美术馆藏

高的文名,并通擅书画,在他们周围凝聚了一批金代文人,对书画艺术尤其是苏、米文人墨戏精神起到了推动作用。

杨邦基《聘金图》,绢本设色,26.3厘米×142.6厘米,美国普林斯顿大学美术馆藏

本藤井有邻馆。此图纸本水墨,画作突兀逼面的古柏劲节,笔势凌厉,节奏酣畅,阔略中藏有精微,苍劲辛辣中透出生拙疏放的逸致,顷刻而成的写意,却不失写形状物的真实感。拖尾自题云:“黄华山真隐,一行涉事,便觉俗状可憎,时拈秃笔作幽竹枯槎,自料理耳。”可见其胸中盘郁,亦有如苏轼。

学美术馆藏的《聘金图》也不一定可靠,我们只能从当时文人对其画所作的众多题咏中探寻消息。他画过《雪行图》《雪谷晓装图》《秋江捕鱼图》《华亭夜归图》《山居老闲图》等山水画,也画过《高士过关图》《释迦出山图》《裴晋公绿野探梅图》《奚官牧马图》《下槽马图》《百马图》等人物鞍马画,如果剔除“冰冻云痴万木干”的北国风光成分,很容易令人联想起赵孟的画来。赵秉文(1159—1232),字周臣,号闲闲。磁州滏阳人。金世宗大定二十五年(1185)进士,累官资善大夫等,宣宗兴定元年(1217)拜礼部尚书兼侍读学士,参修国史,改翰林学士,封天水郡侯。赵秉文善诗文书画。刘祁《归潜志》谓其“幼年诗书皆法王子端,后更学太白、东坡,及晚年,书大进”,“平日字画工夫最深,诗其次,又其次散文”。元好问《中州集》称其“字画有魏晋以来风调”。他的画迹无传,从王毓贤《绘事备考》著录其《绕屋梅花图》《梅花书屋图》《雪竹欹石图》等作品来看,似应长于梅竹坡石,与文、苏派结缘,这大概跟王庭筠有一定关系。王、赵之间有着非同寻常的情谊,既是师生,又是挚友和文艺知己,颇似北宋的苏、黄。由于王庭筠早逝,而赵秉文“历五朝,官六卿”,因此成为继王而起的士人领袖,主盟文坛画苑三十余年。先后以王、赵为核心的文人画家群,作为金代后期艺术风尚的主导力量,在播扬北宋文人画传统和推进文人艺术趣味方面,发挥了当时的南宋无法与之比拟的积极作用。完颜璟(1167—1208),原名麻达葛。女真人。金显宗完颜允恭子,母为宋徽宗某公主女。深通汉学,工书善画,热衷于瘦金书和文人墨戏。大定二十九年(1189)即位,是为章宗。明昌三年(1192),命王庭筠、张汝方品第内府庋藏法书名画。五年(1194)下诏求购书籍,以补《崇文总目》之阙。泰和元年(1201),又诏购遗书,藏家不愿出售的亦可录写后奉还。凡金兵抢掠宣和内府书画散落民间者,无不竭力搜求,从而庋藏甚富。现在我们尚能一睹颜貌的王羲之、顾恺之、怀素、尉迟乙僧、李思训、张萱、董源以及苏轼、黄庭坚等等作品,皆为其搜罗之功。实际上,在景崇汉族文化的氛围中,金代王室也继承了北宋统治者耽爱文艺、奖掖书画的传统。海陵王完颜亮以才艺自矜,“尝作墨戏,多善画方竹”。世宗完颜雍设立“书画局”“图画署”,带动许多子孙参与绘事。做过皇太子、庙号显宗的完颜允恭,“画獐鹿人马学李伯时,墨竹自成一家”。被世宗赐名、封密国公的宗室完颜,“家藏法书名画几与中秘等,喜作墨竹,自成规格”,“时时潜与士大夫唱酬”。章宗时期,宫廷文化活动尤为昌明,翰林院里聚集了大批文人官员,诗文书画雅集酬唱,章宗也会参与评骘,并左右文人画家的升迁去留,在朝野上下形成了广泛的影响。