岳西至武汉高速公路安徽段设计亮点综述

2016-06-05胡银祥曹树志

胡银祥, 曹树志

(安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司,安徽 合肥 230088)

岳西至武汉高速公路安徽段设计亮点综述

胡银祥, 曹树志

(安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司,安徽 合肥 230088)

山区高速公路地形多变、地质复杂,桥梁、隧道及高边坡多,安全、环保要求高,设计难度较大。该文对岳西至武汉高速公路安徽段勘察设计的亮点进行了总结介绍,以便对以后的山区高速公路设计及建设提供参考借鉴。

山区高速;安徽段;设计亮点

1 概 述

岳西至武汉高速公路安徽段(以下简称本项目)地处皖西大别山区,是沟通安徽、湖北两省的重要省际区域干线(图1),是《国家公路网规划(2013~2020)》中沪武高速G42S的重要组成路段,也是连接中部地区和东部地区的重要高速公路大通道,项目的建设对于完善安徽省高速公路网,加强皖鄂两省的交通经济联系具有重要意义。

图1 岳武高速安徽段项目地理位置

本项目全线采用四车道高速公路标准建设,路线全长46.235 km,设计速度80 km/h,路基宽度24.5 m,分离式路基宽12.25 m。全线设置桥梁7 329 m/24座,隧道19 204 m/10座,桥隧占路线总里程的57.4%,30 m高度以上边坡610 m/10处,互通立交3处。

设计时较好地吸收了国内已建和在建高速公路的经验成果。从路线指标选用、路基边坡高度控制和处理、桥梁、涵洞、分离式立交、通道、天桥布置和结构形式选择、互通立交的选型和互通区的景观处理、隧道洞口设置、环境保护和人文、自然景观处理、资源示范工程要求的要素加以细化和落实。体现了“安全、舒适、环保、和谐”的设计理念。

2 因地制宜,科学选线

本项目位于安徽省大别山东南腹地,沿线地势变化多端,高山峡谷、坡陡谷深、河流深切、沟壑纵横,地形条件复杂,路线布设空间狭小。设计采取科学合理的选线,降低了拆迁量,减轻了项目建设难度,节约了土地资源,减少了对环境的破坏。

2.1 坚持地质选线原则,避让不良地质区域

项目所处区域地质构造复杂,滑坡、崩塌等地质灾害多。通过合理优化线位,避让沿线分布的4处滑坡和4处崩塌;对于1处危岩堆积体,考虑其规模小,若完全避让则工程规模增加过大,将其爆破后清除,彻底消除安全隐患;对软弱土分布路段进行纵横向加密钻孔,采用轧制后的隧道弃渣换填处理,合理消化隧道弃渣。

2.2 坚持地形选线原则,路线布设与地形相协调

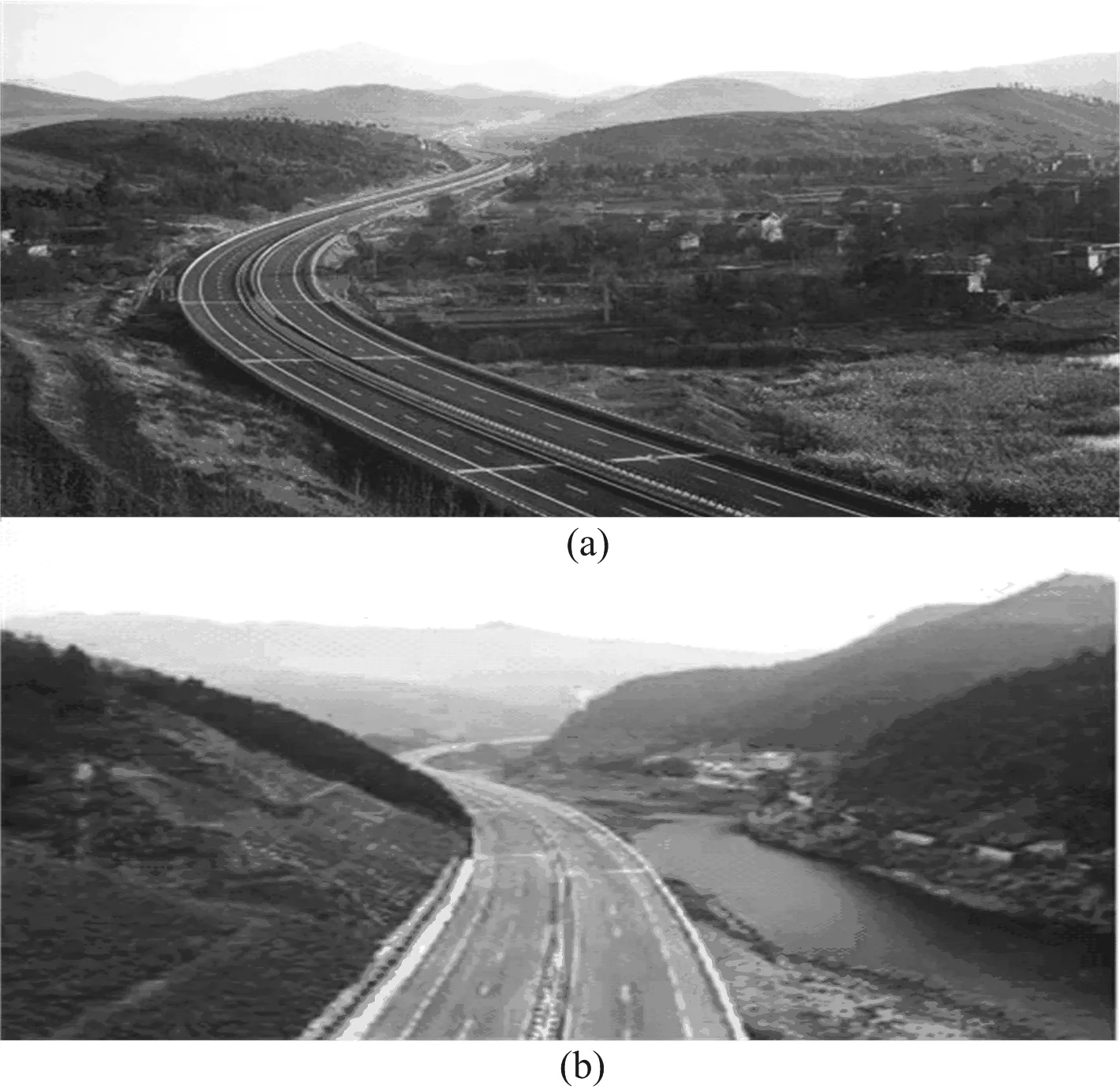

路线走向尽量与河流、山川相吻合,顺势而行,线形连贯,平顺平滑,自然流畅,给人良好的视觉效果[1-4]。除隧道段多采用直线外,其他路段均充分结合实际地形,选用与地势吻合的曲线半径扣除长隧道段直线外,非隧道路段曲线占里程比重达87%,线形优美,顺应山体,与路域自然环境融合度极高(图2(a))。

2.3 环保选线,减少高填深挖、降低边坡高度

路线布设时尽可能避免高填深挖,通过优化纵坡和路基高度控制路基填高和挖深[5-7]。本项目中线最大挖深控制在30 m以内,最大挖方边坡高度控制在43 m以内,避免深挖对环境造成更大的破坏或诱发新的地质病害。一般路段填高控制在15 m以内,对于地质条件好、地形较缓的开阔地带,尤其是隧道弃渣较多时,可控制在25 m以内。同时采用曲线边坡,做好工程项目与自然边坡的顺利过渡,融入自然(图2(b))。

图2 高速线形示意图

3 考虑山区特点,突出细节设计

3.1 路基、路面设计

(1) 隧道出渣利用:隧道出渣量大,尽量用于路基填筑和部分浆砌工程。部分地形地势平坦宽阔的隧道进出口处,利用隧道出渣填筑路基,缩短桥长,降低造价。

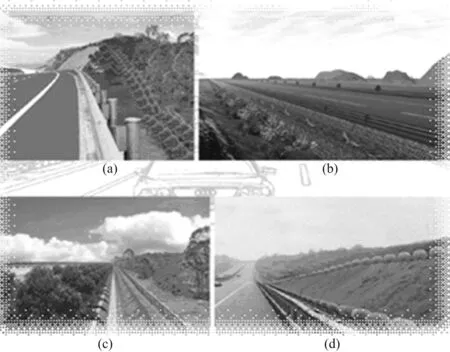

(2) 生态防护技术:工程防护与生态防护相结合,在保证安全的基础上保持路域环境与自然环境相协调。对于山区高速个别路基边坡较高、植被恢复困难路段,设计采用PMS植生基质喷射技术,在不具备植物生存条件的高陡岩石边坡上创造客土环境,利用活性植物生长、结合土工材料对坡面加以稳定和防护,逐步恢复坡面植被生态环境(图3)。

图3 路基生态防护示意图

(3) 弃土场:加强取弃土场的综合设计,做好恢复利用工作。

(4) 路面设计:遵循因地制宜、合理选材、节约资源的理念,深化路面面层材料试验研究,通过多方案比选,采用耐久性路面结构,提高山区高速公路行车安全和运营安全。

3.2 桥梁、涵洞设计

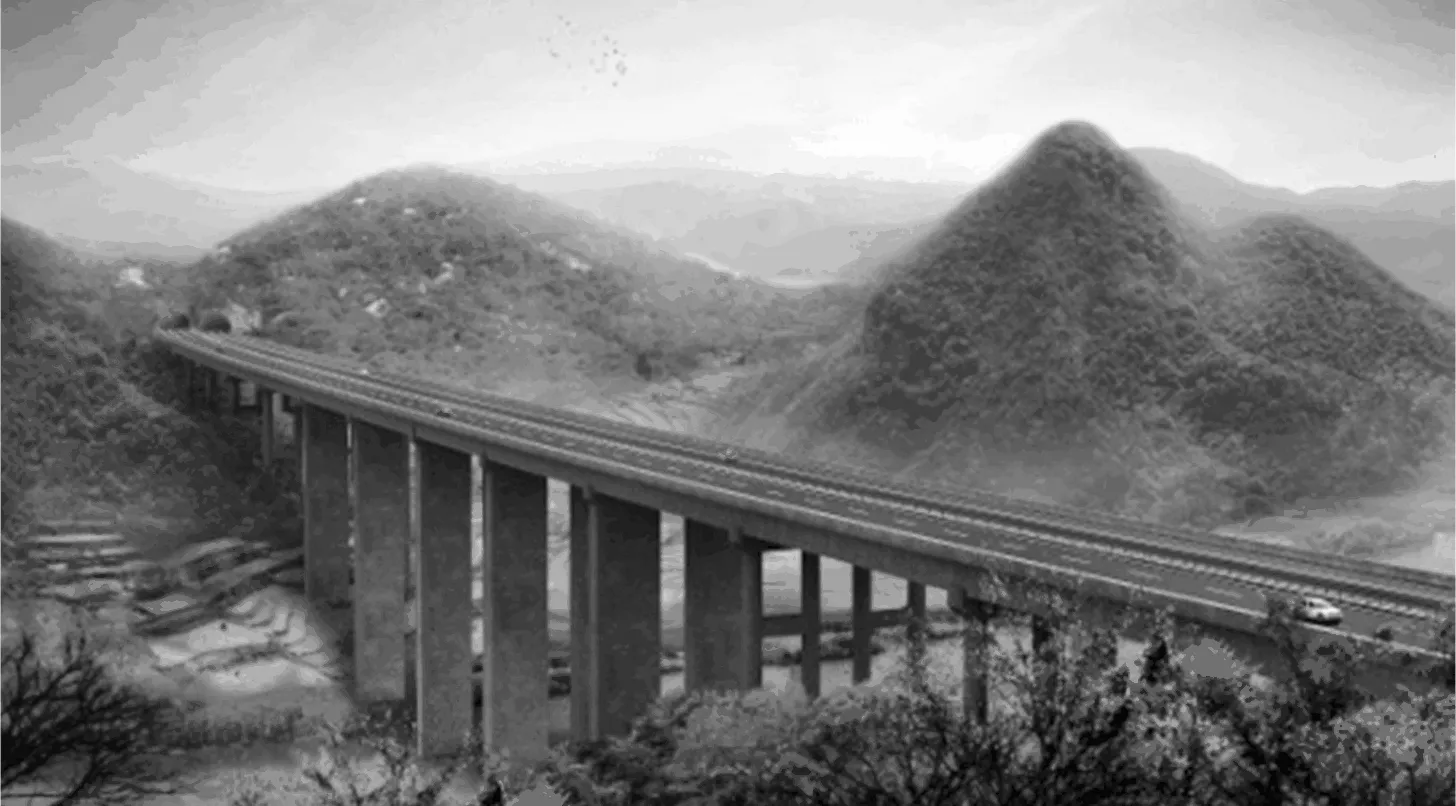

(1) 加强高墩桥梁(图4)设计:本项目曹河大桥、崔畈河大桥、余河大桥等桥墩高度较高(>30 m),结合结构分析、施工便利、经济成本等因素综合考虑,选用合适的桥墩型式。对于墩高30 m至40 m的桥墩采用矩形实体墩,对于墩高超过40 m的桥墩采用空心薄壁墩[8]。

图4 高墩桥梁示意图

(2) 涵洞的设置:涵洞的设置结合地形、地势以及周边的耕地基本建设综合考虑,充分考虑沟渠以及山坳泄洪、灌溉的需要,以方便群众生产、生活为原则。根据地质条件,进行地基与基础的联合设计。

3.3 隧道设计

(1) 隧道结构形式:隧道结构形式的选择将从占地、造价、施工速度等方面综合考虑确定[9]。

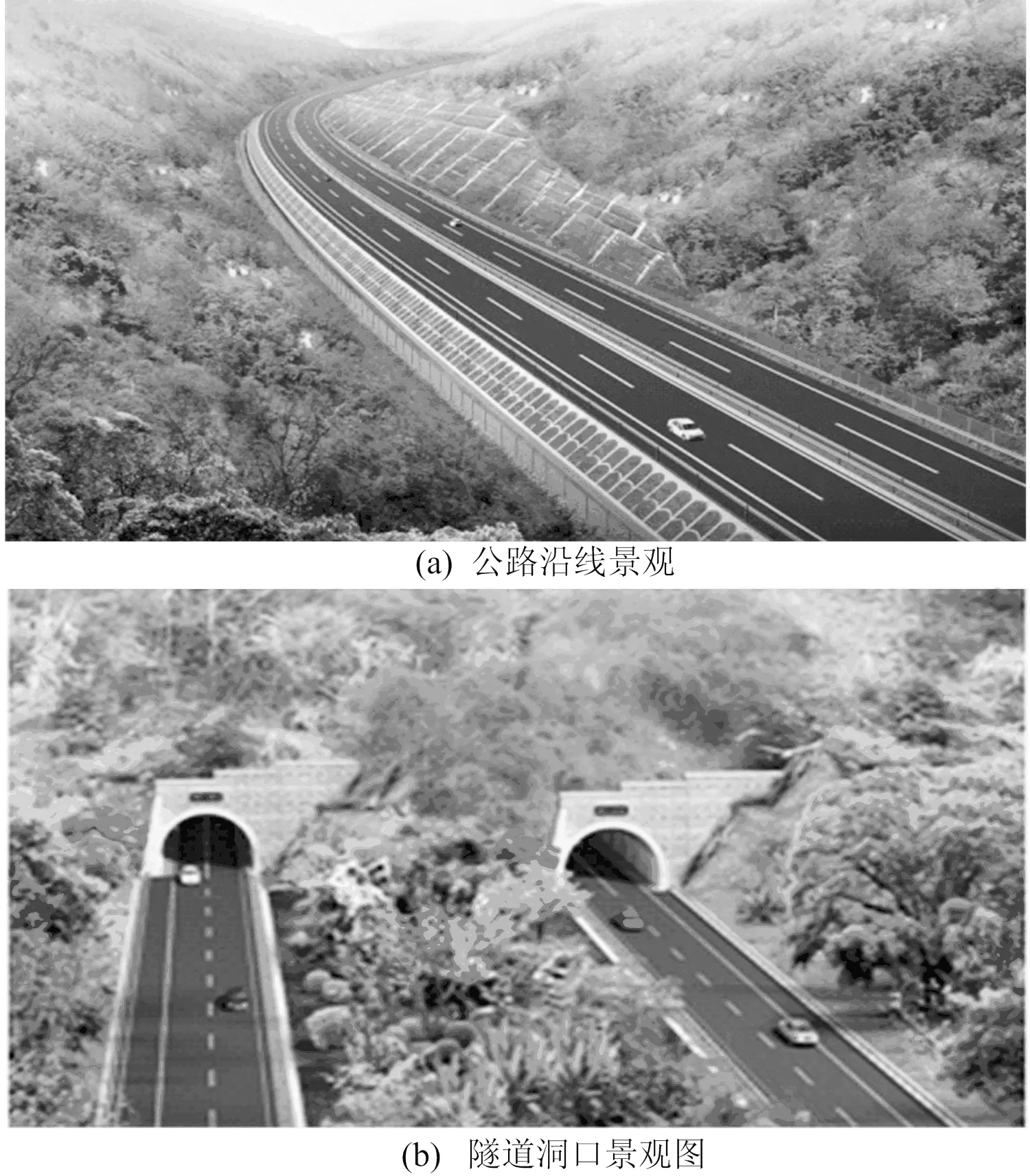

(2) 隧道洞门设计:应贴近自然环境,要“安全、简洁、实用”,优先采用不受力洞门。洞口位置应遵循“早进晚出”“零埋深”“零开挖”的原则,并结合洞外构造物分布情况、洞外路基边坡稳定性与高度合理确定。洞口设计注意和周围环境的协调,洞口边仰坡开挖严禁放大炮,并作永久护坡工程,采用绿色植物防护(图5)。

图5 隧道外形示意

(3) 隧道防排水设计:遵循“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理”的原则。隧道内排水至洞外,同道路排水设计一并考虑,防止洞外水倒灌入隧道。

3.4 其他细节设计

设计中充分考虑桥-桥、桥-隧间短路基的施工难度,根据实际情况采用合理的路面衔接方案。对桥隧结合处桥台进行特殊设计,做好桥隧衔接;对路桥连接部通过控制台后填土高度、台后处理等措施做好路桥衔接;路基填挖交界部纵向开挖台阶,填挖交界处设置过渡段。全面调查地方现有道路资源,充分结合地方路网及道路改移工程进行山区便道综合设计。

4 提高景观效果,实施专项设计

本项目注重公路建成后整条景观绿色通道的展示示范效果,全线绿化景观开展专项设计(图6)。以“越巍巍大别山,天堑变通途;晰栩栩山水景,泼墨绘画卷”为设计总体定位,把岳西北枢纽互通立交和司空山互通立交,作为重要景观节点打造,服务区结合服务及旅游需求,设计形成特色突出、功能齐备、环境宜人、利于使用的服务区外环境[7,10-10]。

图6 景观专项设计

5 结合项目特点,开展设计创新

本项目勘察设计中,大力推广和应用新技术、新材料、新设备、新工艺,开展了以下设计创新及研究:

5.1 特长隧道运营通风及防灾救灾关键技术

通过特长公路隧道施工与运营通风方式技术研究,总结出了“安全、快速、优质、高效”的特长公路隧道施工与运营通风关键技术[9]。

5.2 温拌排水沥青路面在长大隧道中的运用

探索出了适于我国道路交通状况及建设施工条件的隧道阻燃、抗滑、降噪的温拌排水沥青路面材料及技术。

5.3 分区排水系统中新型可排水止水带的应用

采用新型可排水背贴止水带以解决传统中埋式止水带只堵不排引起高水压以及传统背贴式止水带不能排水、凸楞过小、质地过软、不便施工的问题。

5.4 采用悬浇变截面连续梁体内外混合配束设计

本项目13 km+670 m处曹河大桥主桥孔径采用120 m,采用悬浇变截面刚构,针对此类桥梁后期易产生的跨中下挠的病害,该桥主梁采用体内-体外混合配束方式,以体内束承担恒载,体外束承担活载。与传统的体内预应力技术相比,此项技术具有以下优势:① 体外预应力筋的状态易于检查,可以补张拉或更换,可补偿体内束的预应力长期损失。② 体外预应力线形选择余地大,可以通过调整体外束的线形来控制桥梁的受力状态。③ 将一部分钢束布置在截面之外,混凝土内部通过的管道与钢筋减少,易保证混凝土浇筑质量。④ 能够综合两种预应力体系各自的优点,体内束也弥补了体外束的极限承载力低、附加构造复杂等一些不足之处。

此项技术的采用,弥补了同类技术的空白,具有以下创新:① 将建成华东地区首座100 m跨径以上采用体内-体外混合配束方式的混凝土梁桥。② 以体内束承担恒载,体外束承担活载的理念合理确定体内、体外束的比例。③ 摒弃了以往体外束仅作为安全储备或加固手段的常规做法,以体外束承担部分荷载,节省了工程造价。④ 体外束的设置,改善了桥梁后期的运营、养护条件,有助于克服管道灌浆不实、预应力束张拉不到位等弊病,为后期预应力束的补充张拉、更换等养护维修措施提供了条件,大大减少了桥梁跨中开裂、下挠等现象的发生,提高了桥梁的安全性、行车舒适性,节约了桥梁管养资金[10-11]。

6 结束语

山区高速公路地形多变、地质复杂,桥梁、隧道占比大,边坡多而高,设计难度较大,岳西至武汉高速公路安徽段通过深入细致的方案研究,设计时对建设过程中可能存在的技术问题有了较准确的把握,为工程的顺利实施提供了较为合理的方案。

[1] 王 超,王明星.山区高速公路设计浅谈[J].黑龙江科技信息, 2011(26):1~10.

[2] 余景顺,林国涛,苏永和.基于运行安全的山区高速公路路线设计及实例[J].公路, 2005(1):24~29.

[3] 李晓新.关于高速公路路线设计的几点思考[J].科技创新与应用,2011(19):135.

[4] 潘 铁.汾离高速公路设计综述[J].山西交通科技,2005(10):95~97.

[5] 卢剑桥.山区公路大跨度桥梁设计关键问题的探讨[J].科技创新导报,2012(14):129.

[6] 谢茂林.山区高速公路桥梁设计[J].广东建材, 2005(6):21~31.

[7] 叶亚丽.山区高速公路景观设计与评价[J].长安大学学报,2006,3(2):10~15.

[8] 祝敏方. 山区高速公路桥梁设计探讨[J]. 公路, 2003(5): 33~37.

[9] 罗远庆. 山区高速公路隧道设计关键技术[J]. 交通世界:运输,2015(9):131~132.

[10] 黎小汉. 基于以人为本的高速公路创新设计初探[J]. 企业科技与发展,2009(12):11~12.

[11] 马惠民,王恭先. 山区高速公路高边坡病害防治实例[M].北京:人民交通出版社,2006.

2016-09-06;修改日期:2016-09-18

胡银祥(1977-),男,安徽怀宁人,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司高级工程师.

U412.366

A

1673-5781(2016)05-0598-04